Исследования в историческом центре города Тары в 2020 году

Автор: Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., Тихонов С.С., Чрная М.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Весной 2019 г. территория тарской крепости и острога получила официальный статус объекта археологического наследия «Городище “Тарский кремль ”», и поэтому возникла необходимость в дополнительных изысканиях по изучению планиграфии этой части города первой половиныXVII-XVIII в. В 2020 г. - тринадцатом сезоне археологических раскопок в историческом центре г. Тары - были проведены исследования в восточной части тарского острога. В результате было определено точное место расположения каменной церкви Параскевы Пятницы, построенной в конце XVIII в. Исследована часть прихрамового кладбища первой половины XVIII в., относящегося к деревянной Пятницкой церкви (построена в первой половине XVI в.), и определено приблизительное положение самого храма, на месте которого в настоящее время находится районный культурно-досуговый центр «Север». Нами был зафиксирован засыпанный овраг, который в XVII в. ограничивал город с восточной стороны и по краю которого проходила острожная стена. В ходе работ была собрана коллекция предметов, относящихся к хозяйственно-бытовой жизни тарчан. В Комсомольском парке (Тихвинское кладбище с конца 1770-х гг. по 1963 г.) был проведен поиск местоположения кладбищенской церкви Тихвинской иконы Божьей Матери (построена в 1784-1789 гг.). Как оказалось, на картах XIX - первой половины XX в. церковь была смещена на 10-12 м к западу. Фундамент был найден, он представлял собой забутовку из глины и кирпича глубиной более 1,2 м. Церковь была не взорвана, а разобрана, поэтому фундамент остался в хорошем состоянии. В некоторых местах на нем сохранились остатки кирпичной кладки. После экспертизы на этом фундаменте возможно восстановление храма.

Город, тара, археология, история, планиграфия, культурный слой

Короткий адрес: https://sciup.org/145145136

IDR: 145145136 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.641-644

Текст научной статьи Исследования в историческом центре города Тары в 2020 году

В 2020 г. совместной экспедицией Омской лаборатории археологии, этнографии и музееведения ИАЭТ СО РАН и Национального исследовательского Томского государственного университета продолжены археологические изыскания на территории Тарской крепости, ставшие продолжением работ предыдущих лет. Задачей экспедиции был поиск основания Пятницкой башни и восточной стены острога.

Восточная часть тарского острога на рисунке С.У. Ремезова 1698–1701 гг. показана значительно меньшей по площади, чем западная. Единственным репером соотнесения ремезовского рисунка и археологических объектов могла быть только церковь Параскевы Пятницы. Церковь была построена в первой половине XVII в. [Храмы…, 2014, с. 47] и неоднократно перестраивалась после уничтожавших ее пожаров. Один из них случился в 1631 г. Описание этого события и процесс восстановления церкви сохранились в одном из дел РГАДА [Строгова, Татауров, 2012]. Рядом с церковью располагалось прихрамовое кладбище. Острожную стену могла маркировать Пятницкая башня.

В 2020 г. начался капитальный ремонт культурно-досугового центра «Север», и при обследовании прилегающей к нему территории были исследованы три захоронения (взрослого мужчины и двоих детей), датирующиеся первой половиной XVIII в. Глубина могильных ям – 2,5 м от современной дневной поверхности. Захоронения были совершены в колодах. Две могилы ориентированы по линии З – В (умершие лежали головой на запад), одна по линии С – Ю (умерший лежал головой на север). Колоды были хорошей сохранности, тонкостенные (2–3 см) с выступами-подушками в изголовье. Мужчина был обут в поршни, на груди у него лежал медный крестик. В детских могилах предметов не было.

Захоронения были расположены в слое, который, судя по находкам, отно сится ко второй половине XVII в. Общая мощность культурных напластований в этой части памятника составила 4 м. На уровне захоронений культурный горизонт содержал большое количество фрагментов обгоревшего дерева и угля. Возможно, что это следы от сгоревшей Пятницкой церкви, которая, вероятно, находилась в том месте, где в настоящее время расположено здание центра «Север». Культурный 642

слой ниже погребений был насыщен костями животных, птиц и рыб, достаточно грубой русской лепной керамикой. Среди находок следует отметить железный нож с полулунным лезвием, керамическую игральную фишку, несколько пастовых бусин голубого цвета.

Восточнее от кладбища в ходе исследований зафиксирован овраг, отмеченный на картах XVIII в., он являлся естественной границей Тарского острога. После сноса укреплений в самом начале XIX в. овраг был засыпан, и на этом месте, судя по фотографиям того времени, были поставлены торговые ряды Базарной площади, которые просуществовали до середины ХХ в. Саму острожную стену зафиксировать не удалось, т.к. на ее предполагаемом месте проходит асфальтированная дорога, однако это не мешает нам определить ее положение с точностью до 2–3 м, поскольку далее уже идет обычный поселенческий слой, как и в других частях острога.

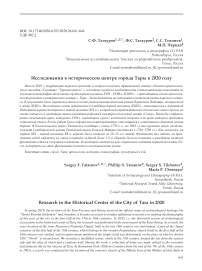

Следующим шагом стал поиск фундамента каменной церкви Параскевы Пятницы (см. рисунок , 1 ), освященной 21 октября 1795 г. [Храмы…, 2014, с. 68], которая в XIX в. определяла положение улиц в данном районе города. Перед началом исследований был изучен картографический материал и фотоархивы по истории города. Были собраны воспоминания свидетелей разрушения Пятницкой церкви в 1951 г. (единственная взорванная церковь в городе, остальные разобраны). Это способствовало тому, что нам удалось относительно быстро определить положение церкви и найти ее фундамент.

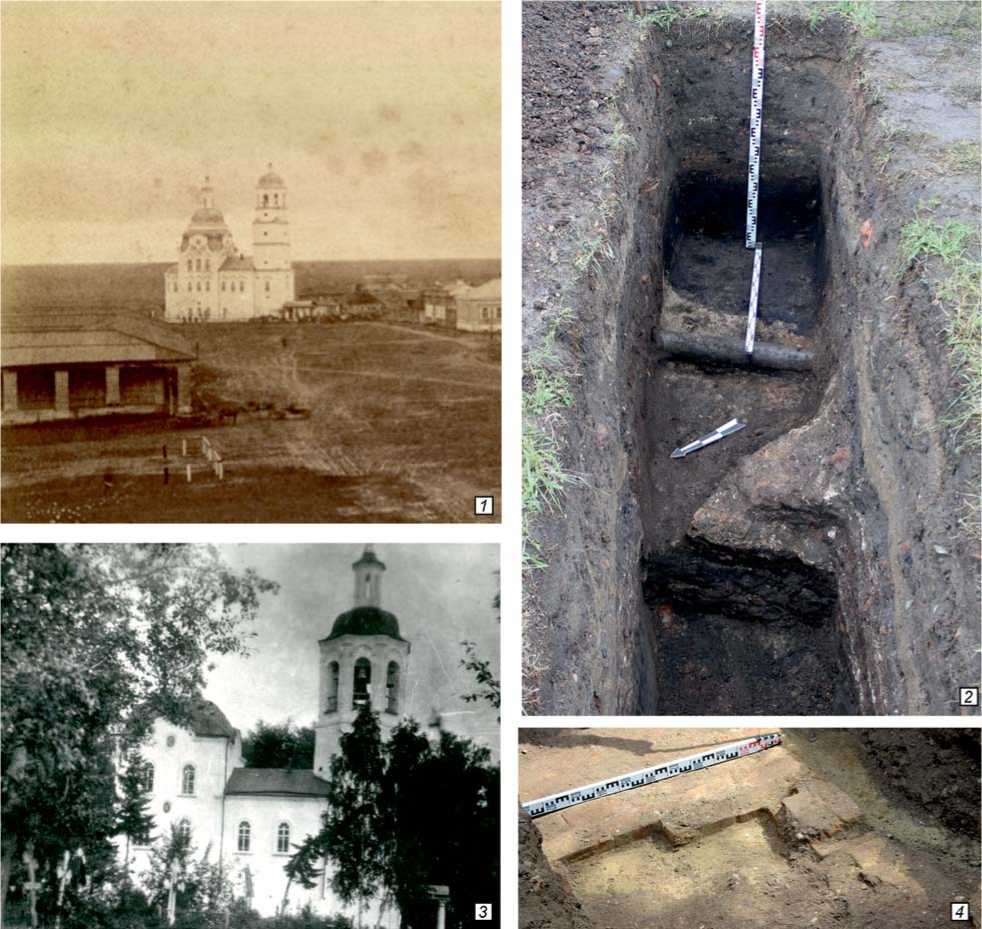

На глубине 1,35 м был зафиксирован фундамент здания (см. рисунок , 2 ). Церковь была поставлена строго по оси ул. Избышева (бывший Пятницкий переулок) при ориентации З – В. В настоящий момент притворная часть церкви на 3,5–4,0 м выходит на проезжую часть ул. Советской в районе перекрестка с ул. Избышева. Фундамент церкви представляет собой углубленную в материковую глину забутовку из глины, извести и битого кирпича шириной 1,5 м и глубиной 2,2 м. Кирпичной кладки не зафиксировано. Расстояние между стенами составляет 8,5 м, что соответствует архивным материалам [Лебедева, 2004, с. 47].

В результате проведенных работ в восточной части тарского острога была зафиксирована следующая ситуация: в настоящее время практически

Храмы города Тары и состояние их фундаментов в настоящее время.

1 – церковь Параскевы Пятницы; 2 – фундамент церкви Параскевы Пятницы; 3 – церковь Тихвинской иконы Божьей Матери; 4 – фундамент с остатками кладки Тихвинской церкви.

вся территория площадки, где ранее располагалась Пятницкая церковь (современная Юбилейная площадь), отсыпана глиной, гравийной смесью и строительным мусором более чем на 1 м, что приподняло эту площадку на один уровень с местом, где находилась Тарская крепость. Фактически заовраж-ная часть острога была ниже остального города на 1,2–1,5 м, что нашло отражение в стратиграфической колонке, в которой практически отсутствуют слои XVII–XVIII вв. Причины этого следует искать в особенностях фортификационной системы города. Из-за более низкого положения напольной стороны рогатки (полевые укрепления) были отодвинуты от стен и между ними была широкая полоса незанятого пространства. Только в XIX в., после срытия укреплений города и завершения строительства каменной Пятницкой церкви (второй этаж был построен только в 1812 г.), эта территория стала доступна для горожан, но так и не была застроена. Сейчас это площадь, на которой установлена стела к 400-летию города.

Еще одной площадкой археологических исследований в Таре стал Комсомольский парк, расположенный в юго-восточной части города. В 2020 г. он попал в программу благоустройства города, поэтому были выполнены необходимые археологические изыскания. До 1963 г. здесь располагалось Тихвинское кладбище. В его центре стояла церковь Тихвинской иконы Божьей Матери (см. рисунок, 3). Храм был построен в 1784–1789 гг. на средства тарского купца И.Ф. Нерпина, имел размеры: ширина – 3 сажени 2,5 аршина (8,2 м), длина – 8 саженей 2 аршина (18,5 м). Снесен в 1933 г. [Храмы…, 2014, с. 198].

В ходе обследования выяснилось, что реальное местоположение церкви отличается от ее положения на картах города. Она оказалась юго-восточнее центральной площадки парка примерно на 10 м. Поэтому поклонный крест, поставленный несколько лет назад, оказался не в алтарной части, а в приходе церкви. Уровень ее фундамента в настоящий момент составляет от 0,9 до 1,2 м от современной поверхности. Ввиду того, что Тихвинская церковь, как преимущественно и все в городе, была не взорвана, а разобрана, нами были зафиксированы остатки кирпичной кладки – 1–3 слоя (см. рисунок , 4 ). Кирпич в очень хорошем состоянии, больших размеров – 8 × 15 × 30 см. При строительстве использовался раствор на основе извести с добавлением ракушечника и куриных яиц, о чем свидетельствуют найденные довольно крупные фрагменты скорлупы. Ширина стен церкви примерно 1,0–1,2 м. Основанием для фундамента служила платформа, представляющая собой забутовку из глины, извести и битого кирпича. Толщина платформы более 1,2 м. В ходе разбора строительного мусора было найдено несколько железных предметов, относящихся к конструкции окон, карнизов и пр.

После завершения работ объект был сдан представителям мэрии. В настоящий момент по контуру старого фундамента залит временный – для обозначения контуров церкви. Впоследствии будет решена ее дальнейшая судьба: либо восстановление, либо строительство на этом месте часовни.

В результате проведенных в этом году изысканий были определены планиграфия во сточной части о строга для XVII–XVIII вв. и изменения, которые произошли здесь в последующее время. Установлено точное положение каменной церкви Параскевы Пятницы, полностью зафиксирован фундамент кладбищенской церкви Тихвинской иконы Божьей Матери в Комсомольском парке. При археологических раскопках на месте при-храмового кладбища Пятницкой церкви (XVII– XVIII вв.) изучено три захоронения. Собрана коллекция керамики, хозяйственного и бытового инвентаря, отражающая жизнь населения города в XVII–XX вв.

Исследования в 2020 г. в г. Таре были осложнены эпидемической обстановкой, тем не менее прак- тически все поставленные задачи по программе изучения города были выполнены.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ по теме «Русское население Сибири XVII– XIX вв.: этнокультурная адаптация в археологическом и антропологическом измерении» (№ 18-18-00487 от 16.04.2018 г.). Авторы выражают большую признательность тарским школьникам и волонтерам, на плечи которых легла основная тяжесть работы.

Список литературы Исследования в историческом центре города Тары в 2020 году

- Лебедева Н.И. Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья. - Омск: Издатель-Полиграфист, 2004. -256 с.

- Строгова Е.А., Татауров С.Ф. История одного пожара // Социально-экономическое развитие и историко-культурное наследие Тарского Прииртышья: мат-лы VI регион. науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию А.В. Ваганова (г. Тара, 1-2 марта 2012 г.). - Омск: Амфора, 2012. - С. 72-77.

- Храмы в крепостных стенах: конфессиональная история города Тары / С.А. Алферов, О.Ю. Алферова,Е.И. Кудряшова, С.Ф. Татауров. - Омск: Наука, 2014. -230 с.