Исследования в северо-западной части Неревского конца средневекового Новгорода в 2011 г. (раскоп Конюшенный-1)

Автор: Олейников О.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье и новое время

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2011 г. Новгородской археологической экспедицией ИА РАН проведены исследования в северо-западной части Неревского конца средневекового Новгорода. Площадь Конюшенного-1 раскопа составила 705 кв. м. при мощности культурного слоя до 2 м. Раскопки дали богатый материал о времени первоначального освоения и заселения этой части средневекового Новгорода в X-XI вв., а также о топографии и планировке усадеб жителей и особенностям их материальной культуры в XII-XVI вв. Средневековые усадьбы были выгорожены частоколом и примыкали к мостовой Холопьей улицы.

Великий новгород, неревский конец, холопья улица, усадьбы, слои x-xvi вв

Короткий адрес: https://sciup.org/14328312

IDR: 14328312

Текст научной статьи Исследования в северо-западной части Неревского конца средневекового Новгорода в 2011 г. (раскоп Конюшенный-1)

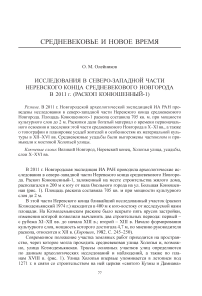

В 2011 г. Новгородская экспедиция ИА РАН проводила археологические исследования в северо-западной части Неревского конца средневекового Новгорода. Раскоп Конюшенный-1, заложенный на месте строительства жилого дома, располагался в 200 м к югу от вала Окольного города на ул. Большая Конюшенная (рис. 1). Площадь раскопа составила 705 кв. м при мощности культурного слоя до 2 м.

В этой части Неревского конца ближайший исследованный участок (раскоп Козмодемьянский 1974 г.) находится в 400 м к юго-востоку от исследуемой нами площади. На Козмодемьянском раскопе было вскрыто пять ярусов застройки, изменения которой позволили вычленить два строительных периода: первый – с рубежа XI–XII вв. до начала XIII в.; второй – XIII в. Начало формирования культурного слоя, мощность которого достигала 4,7 м, по мнению руководителя раскопа, относится к XII в. ( Хорошев , 1982. С. 245–250).

Современное положение участка земляных работ приходится на пространство, через которое могла проходить средневековая улица Холопья и, возможно, улица Козмодемьянская. Трассы основных участков улиц определяются по данным археологических исследований и наблюдений, а также по планам XVIII в. (рис. 1). Улица Холопья впервые упоминается в летописи под 1271 г. в связи со строительством на ней церкви «святого Кузмы и Дамиана»

Рис. 1. Великий Новгород. Опорный историко-археологический план с указанием местоположения археологических исследований

1 – улица Холопья; 2 – улица Козмодемьянская а – средневековые улицы; б – современные улицы; в – археологические раскопы

(НПЛ, 2000. С. 89, 321). Козмодемьянская улица появляется в летописных источниках в 1234 г. при перечислении новгородцев, «проливьших крови своя за святую Софию» (Там же. С. 284). На ней располагались церкви Космы и Дамиана (Там же. С. 357, 460) и Саввы Освященного (Там же. С. 364, 411).

Улица Козмодемьянская проходила перпендикулярно берегу Волхова. В XVI в. трасса улицы выходила за пределы города в заполье, переходя в Вотскую дорогу. В непосредственной близости к валу Окольного города стояла деревянная церковь Успения.

Исследованный нами участок располагался на левом берегу р. Волхов, на высоте 8 м над современным межевым уровнем воды, от уреза воды удален примерно на 850 м. В геоморфологическом отношении обследованная площадка расположена в пределах первой террасы и характеризуется отметками поверхности 25–24 м в Балтийской системе высот. Рельеф площадки спокойный, ровный, с уклоном с юго-востока на северо-запад. Естественный рельеф изменен в результате подсыпки и планировки. В геологическом строении площадки представлены верхнечетвертичные и современные образования.

Дневная поверхность на месте раскопа относительно ровная с наклоном с юго-востока на северо-запад с падением уровня на 120 см (нивелировочные отметки +90 – -30 см).

Раскопки велись горизонтальными зачистками с последующей переборкой грунта послойно в пределах пласта (10 см) с фиксацией находок по квадратам

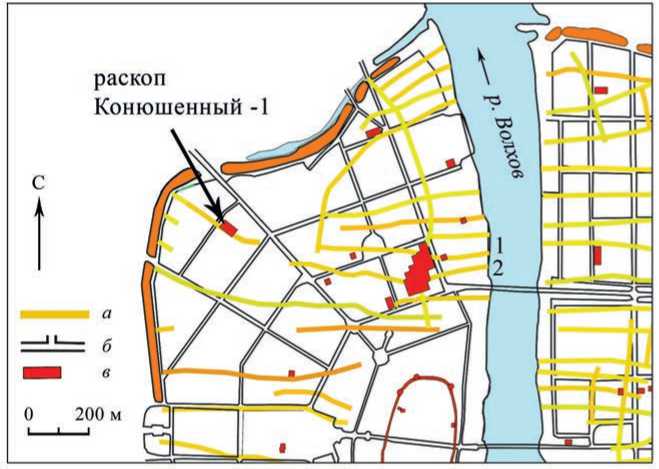

Рис. 2. Великий Новгород. Раскоп Конюшенный-1.

План-схемы периодов сооружений на исследуемом месте

1 – первый период (X в.); 2 – второй период (конец X – середина XI в.); 3 – третий период (конец XI – начало XII в.)

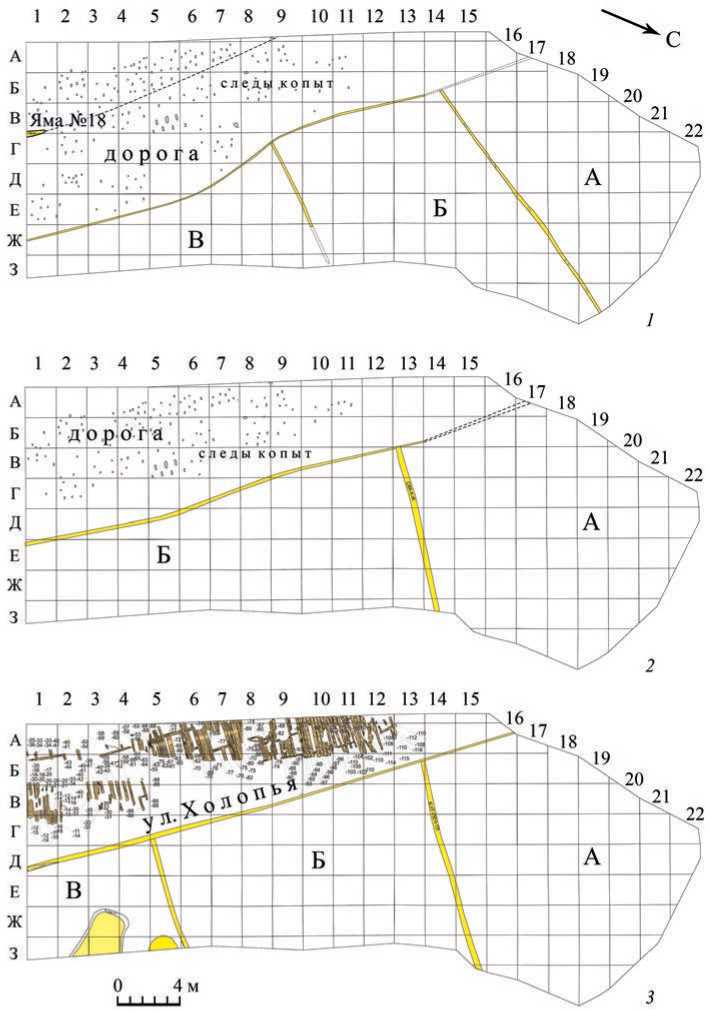

Рис. 3. Великий Новгород. Раскоп Конюшенный-1.

План-схемы периодов сооружений на исследуемом месте

1 – шестой период (вторая половина XII в.); 2 – седьмой период (начало XIV в.); 3 – восьмой период (вторая половина XIV в.)

и слоям с указанием глубины залегания. Через 10 см производилась горизонтальная зачистка и фиксация горизонтального разреза слоев.

После удаления слоя темно-коричневой супеси со строительным мусором XX в. мощностью от 40 до 100 см появился сильно перемешанный слой темно-коричневой супеси с включением кирпичной крошки и угля мощностью до 50 см. В этом слое обнаружена керамика и бытовые вещи XVIII–XX вв. (огородный слой XIX–XX вв.). Ниже шли средневековые слои мощностью до 55 см, датируемые X–XV вв. Эти слои содержали следы деревянных сооружений в виде тлена.

Поверхность материка на исследуемом месте имеет довольно ровную поверхность с наклоном с юго-востока на северо-запад с падением уровня на 200 см. На поверхности материка прослежены следы от лопат и от распашки сохой.

При относительно небольшом по масштабам Новгорода культурном слое его изучение дало богатый материал о времени первоначального освоения и заселения этой части средневекового Новгорода в X–XI вв., а также о топографии и планировке усадеб жителей и об особенностях их материальной культуры в XII–XV вв. Вещевая коллекция раскопа состоит из 364 индивидуальных находок из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины, а также из большого количества массовых находок. Собрано около 100 тысяч фрагментов керамики, костей животных, птиц и рыб, обрезков кожи.

Благодаря всестороннему изучению культурного слоя картина жизни реконструируется в этой части Новгорода следующим образом.

В X–XI вв. произошло деление территории на прямоугольные наделы канавками шириной и глубиной в штык лопаты. Они располагались перпендикулярно грунтовой дороге, идущей от древнейшего поселка на берегу Волхова (ядра будущего Неревского конца города) к западу. Подобное межевание земель вокруг Новгорода в X–XI вв. прослежено еще на нескольких раскопах, расположенных на окраинах города ( Олейников , 2009. С. 39; Гайдуков, Олейников , 2011. С. 41; 2012. С. 16).

Ширина древнейшей грунтовой дороги на исследуемой территории Новгорода составляла около 8 м (рис. 2, 1 ). В конце X – начале XI в. произошло очередное межевание исследуемой площади (рис. 2, 2 ). Перемешанность пред-материкового слоя говорит об использовании ее в течение X–XI вв. в качестве пахотного поля и сенокоса.

В конце XI – начале XII в. территория вдоль восточной стороны Холопьей улицы (западная сторона улицы уходит в западную стенку раскопа) была поделена частоколами на участки под усадьбы площадью от 300 до 800 кв. м. На исследуемой территории прослежено три надела. На месте грунтовой дороги была сооружена мостовая Холопьей (?) улицы (рис. 2, 3 ). Плахи длиной около 5 м укладывались на три лаги, расположенные параллельно друг другу с промежутком в 150 см. Выявлены четыре периода сооружения мостовых XII в. К сожалению, верхние ярусы были перемешаны огородом XIII в. Прослежено несколько хозяйственных ям. Вдоль столбовых оград усадеб обнаружены водоотводные канавки.

Далее на исследуемой территории прослежены еще четыре усадьбы (шириной от 8 до 18 м – рис. 3, 1 ), но уже второй половины XII в., которые также примыкали к восточной стороне Холопьей (?) улицы.

В слое XII в. обнаружено множество находок, характеризующих хозяйство и быт новгородцев, разнообразные украшения, детали одежды, малые вислые печати, нательные кресты. Среди них следует отметить следующие предметы.

Две бусины из янтаря: овальная (1,95 × 1,1 × 0,8 см) с продольным отверстием (Кон-9–16)1; подпрямоугольная (1,75 × 1,2 × 0,6 см) с поперечным отверстием (Кон-9–15). Диаметр отверстий бусин одинаковый – 2 мм (рис. 4, 1, 2 ).

Пронизка двухчастная стеклянная желтая непрозрачная (Кон-2–26). Длина ее – 1,6 см, диаметр – 1,1 см (рис. 4, 4 ).

Фрагмент браслета из синего непрозрачного стекла обнаружен в огородном слое начала XIII в.

В слое XII в. найден перстень латунный ложновитой двойной, с утолщенной средней частью и узкой внутренней (Кон-4–25). Внешний диаметр – 2,5 см, внутренний – 1,95 см (рис. 4, 15 ). Перстень изготовлен литьем в форме, полученной путем оттиска в глине витого перстня. Ложновитые перстни встречены в Новгороде в слоях начала XI – начала XV в. Различаются лишь сплавы, из которых они изготовлены: в XI – начале XII в. использовали латунь (группа IV), в XIII–XV вв. – олово и оловянисто-свинцовый сплав (группа IX) ( Седова , 1981. С. 127).

Фибула подковообразная с гвоздевидными головками (Кон-3–12) (рис. 4, 5 ), размером 5,5 × 4,9 см. Дуга прямоугольного сечения, толщиной 0,3 см. Средняя часть дуги расширяется до 0,7 см, к головкам плавно уменьшается до 0,3 см. Размер головок – 0,75 × 0,7 см и 0,65 × 0,6 см, высота – 1,1 см.

Фибула изготовлена литьем в составную пластичную форму. При этом способе предварительно отлитые плоские головки загонялись в особые ячейки формы. При соприкосновении с металлом головки оплавлялись и прочно соединялись с дугой фибулы. Свидетельство использования этого приема – следы растекания металла на внутренней стороне головок ( Рындина , 1963. С. 255).

Фибула с многогранной головкой представлена небольшим фрагментом (Кон-5–44). Сечение тулова квадратное (0,3 × 0,3 см). Размер головки – 0,8 × 0,55 × 0,55 см.

Бубенчик грушевидный крестопрорезной бронзовый (Кон-4–65). Нижняя часть бубенчика покрыта косой насечкой (рис. 4, 6 ). Эта форма является наиболее древней. Бубенчик цельнолитой. Литье проводилось по пустотелой восковой модели с сохранением формы (Там же. С. 246, 247).

К предметам христианского культа относятся шесть находок.

Крест нательный янтарный 4-конечный, с расширяющимися ветвями (Кон-9–1) (рис. 4, 3 ). Такие кресты хорошо известны в Новгороде и на северо-востоке Руси ( Седова , 1978. С. 96).

Крест нательный бронзовый с выемчатой эмалью (утрачена верхняя ветвь) (Кон-1–53). Этот крест относится к распространенному типу 4-конечных односторонних крестов с закругленным завершением ветвей и округлым средокрес-тием. На ветвях эмаль синяя, в центре – желтая (рис. 4, 9 ).

Крест-энколпион с прямыми, слегка расширяющимися концами, рельефночерневый бронзовый (Кон-5–46) дошел до нашего времени в виде фрагментов (утрачены боковая и нижняя ветви). На лицевой створке изображен распятый Христос, над головой которого – крест с тремя скругленными концами (в виде трилистника). Шарнирное крепление сохранилось на нижней ветви креста и представляет собой единичное колечко. Реконструируемая длина вертикальной ветви – 3,7 см, горизонтальной – 2,5 см (рис. 4, 8 ). Похожий энколпион, датируемый XI – началом XII в., обнаружен Н. Н. Мошениной в с. Весь Суздальского р-на Владимирской обл. ( Корзухина, Пескова , 2003. С. 163. Табл. 97, № 5.5/1).

Нательная иконка бронзовая (Кон - 8-17) односторонняя, прямоугольная (2,5 × 2,45 × 0,35 см), с небольшим валиком по краю на лицевой стороне. На лицевой стороне – сильно затертое рельефное изображение святого (рис. 4, 10 ).

Яйцо-писанка (Кон-4–59) керамическое с росписью разноцветной поливой, которая образует круговые узоры в виде скобок. Наличие внутри писанки камешка позволяет считать эту находку детской игрушкой-погремушкой ( Макаров , 1990. С. 57). Высота писанки – 4 см, диаметр – 2,6 см, диаметр отверстия – 0,4 см, вес – 26,48 г. (рис. 4, 7 ).

По типологии Т. И. Макаровой, обнаруженная писанка относится ко второй группе – полива фона без металлического блеска. Возможное место производства подобных христианских предметов в XI в. – Киев ( Макарова , 1967. С. 42–45; Рыбаков , 1948. С. 362) .

К рассматриваемой категории предметов XII в. можно отнести свинцовый нательный крест (Кон-8–6) (литейный брак) в виде бочонковидного ушка с частью металлического стержня и ромбического завершения ветви (рис. 4, 13 ).

Обнаружено 17 предметов, представляющих детали поясного набора – основного украшения мужского костюма. Сюда вошли: бронзовые заклепки, пряжки и ременные кольца, а также накладки из цветных металлов (рис. 4, 17 ). Следует отметить пряжку, которая занимает промежуточное положение между лировидной и трапециевидной: выражен прямоугольный приемник для ремня и овальная рамка (Кон-9–1). Но в целом, формы сглажены. Передняя часть украшена тремя парными выступами-зубцами. Размер пряжки – 1,8 × 1,75 × 0,25 см, ширина под ремень составляет 1,2 см (рис. 4, 14 ).

К категориям археологических материалов, связанных в XII в. с торговлей, относятся обнаруженные на раскопе 4 гирьки и фрагмент весов.

Бронзовые складные весы для малых взвешиваний (Кон-4–12б) дошли до нашего времени в виде фрагмента – равноплечного коромысла круглого сечения. Длина горизонтальной балки – 58 мм, диаметр – 6 мм. С торцевой стороны плечиков – прорези, в которые вставлены плоские пластины (фрагменты складного плеча). Пластины в прорези закреплены круглым штифтом диаметром 0,3 см. Вертикальная стрелка представляет собой плоскую пластину треугольной формы. В основании ее (в месте крепления с горизонтальной балкой) – круглое сквозное отверстие диаметром 0,3 см (рис. 4, 18 ).

Равноплечные весы не отличались высокой точностью и предполагали наличие набора гирек – разновесов. На раскопе обнаружено 4 гирьки: две свинцовые и две бронзовые. Две бронзовые гирьки лежали недалеко друг от друга:

полусферическая весом 4,69 г (Кон- 5–40) и 7-гранная весом 1,87 г (Кон-5–26). Метки отсутствуют (рис. 4, 21, 23 ). Одна свинцовая гирька (Кон-9–12) имеет форму таблетки. На торцевых сторонах прочерчен ромб (рис. 4, 22 ). Вес – 4,05 г. Свинцовая квадратная гирька (Кон-10–6) имеет размер 2,25 × 2 × 0,7 см, весит 31,96 г (рис. 4, 19 ).

На раскопе Конюшенный-1 обнаружено семь малых вислых печатей XII в., т. н. «дрогичинские пломбы». На шести из них на одной стороне оттиснуто изображение святого в одном из двух типов: погрудное изображение святого, либо лик святого в точечном нимбе. На другой стороне изображены: крест (Кон-7–31; Кон-10–27; Кон-4–42) (рис. 4, 25–27 ), буквенный знак «И» (Кон-8–5) (рис. 4, 28 ); знак «посох» (Кон-10–12) (рис. 4, 30 ) и лик святого (Кон-10–28) (рис. 4, 31 ).

На одной пломбе (Кон-7–28) на лицевой стороне изображен крест (?), а на оборотной – знак в виде двузубца (?) с отростком на правом зубце. Эта пломба интересна тем, что была с необрезанными литниками (рис. 4, 29 ).

Во всех усадьбах XII в. выявлены следы различных ремесел. Здесь было широко распространено литейное производство с применением различных металлов и их сплавов (медь, бронза, латунь, олово, свинец и пр.). Обнаружена литейная формочка в виде прямоугольного параллелепипеда (3,65 × 2,45 × 2,15 см). В центре – конусовидное углубление для отливки конических орнаментированных грузиков из свинца для вертикального ткацкого станка (Кон-1–50). Диаметры отверстий – 1,5 см. На каждом ребре по всей плоскости процарапан крест. При этом на одном из больших ребер нижняя ветвь креста пересечена вогнутой дугой (подобие процветшего креста). На другом ребре процарапаны шесть букв: в две строки расположены небольшие буквы [раб] [а]; правее, в одну строку, две более крупные буквы [А Р]. Возможно, это краткая просительная молитва мастера-литейщика за «раба… [имя мастера]».

В слое XII в. обнаружен фрагмент конусовидного керамического тигля с округлым дном (Кон-5–49). Высота тигля – 3,8 см, диаметр устья – 5,5–5,6 см, толщина стенок – 0,5–0,55 см, объем – 24 куб. см. Изготовлен из желтоватой глины с примесью песка.

Инструмент для обработки металла представлен бронзовым ювелирным молоточком (Кон-7–33). Длина молоточка – 4,15 см. Боек четырехугольный, размером 1,35 × 1,45 см. Диаметр втулки – 0,8 см. Вес молоточка – 31,52 г (рис. 4, 24 ).

На Конюшенном-1 раскопе обнаружены шлаки – следы производства по обработке железа.

Рис. 4. Великий Новгород. Конюшенный раскоп. Находки из слоев конца XI – начала XIII в.

1, 2, 4 – бусины; 3, 9, 13 – нательные кресты; 5 – фибула подковообразная с гвоздевыми головками; 6 – бубенчик грушевидный крестопрорезной; 7 – яйцо-писанка; 8 – энколпион; 10 – иконка нательная; 11 – грузик конический; 12, 16 – пряслица; 14 – пряжка; 15 – перстень; 17 – накладка; 18 – весы складные; 19–23 – гирьки весовые; 24 – молоток ювелирный, 25–31 – печати вислые малые

1, 2, 3 – янтарь; 4 – стекло; 7 – керамика, полива; 11, 12, 19, 22, 25–31 – свинец; 16 – пирофиллит; 13, 17 – свинцово-оловянный сплав; 5, 6, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24 – бронза; 8 – бронза, чернь; 9 – бронза, эмаль

Для изготовления разнообразных предметов путем тиснения использовали матрицы. Одну из них, в виде 6-лепестковой розетки, изготовленную из бронзы (Кон-9–2), обнаружили в слое XII в. (рис. 4, 20 ).

Важнейшее место в ремесленном производстве рассматриваемого периода занимало прядение и ткачество, о чем свидетельствуют находки пряслиц – необходимой принадлежности веретена, а также свинцовых конических грузиков для вертикальных ткацких станков (рис. 4, 11 ) ( Олейников , 2014. С. 189–193). В нашей коллекции присутствуют пряслица, изготовленные из свинца (рис. 4, 12 ) и ов-ручского пирофиллита (шифера) (рис. 4, 16 ) Диаметр их колеблется от 1,75 см до 2,1 см. Высота порядка 1 см. Диаметр отверстия – 0,75–0,9 см. Вес пряслиц изменяется от 3,5 до 7 г.

В начале XIII в. изучаемая территория запустела. Можно предположить, что начало запустения связано с мором 1216 г., который упоминается в летописи «...ядяху люди соснову кору и лист липовъ, а инии мох...по торгу трупье, по улицам трупье...и бысть в Новъгороде печаль и вопль» (НПЛ, 2000. С. 253). Усадебная застройка исчезла, улица Холопья (?) также прекратила свое существование, а пустующую землю использовали под огороды. Лишь в конце XIII в. по бывшей трассе этой улицы была проложена новая деревянная мостовая, имевшая по сравнению с предыдущей небольшой сдвиг на восток (рис. 3, 2 ).

В XIV в. вдоль улиц вновь возникли богатые усадьбы (археологически прослежено три надела площадью от 200 до 600 кв. м), некоторые дворы были вымощены плахами (рис. 3, 2, 3 ).

Обнаружено множество вещей, характеризующих хозяйство и быт проживавших здесь новгородцев. Среди них особый интерес представляют следующие находки. Четыре фрагмента бронзовых браслетов, представляющие разные типы: витой, массивный, дротовый и пластинчатый. Браслет витой четверной бронзовый (Кон-5–34) сделан из круглой в сечении проволоки диаметром 0,15 см, сложенной вчетверо и перевитой. На одном крае – две овальные петли, на другом – петля с двумя концами внутри (рис. 5, 1 ). При изготовлении внутреннюю сторону проковывали на мягкой подушке. Размеры браслета – 6,9 × 5,6 × 0,55 см, вес – 18,14 г. В Новгороде такие браслеты встречаются в слоях сер. XIII – сер. XIV в. ( Седова , 1981. С. 97).

Многобусинное височное кольцо (Кон-7–24) состоит из 11 гладких бусин диаметром 0,25 см, вплотную примыкающих друг к другу (рис. 5, 5 ). Диаметр височного кольца – 1,65 см, толщина стержня – 0,15 см. Отлито из свинцово-оловянистого сплава в имитационной форме. Эти украшения являются продукцией местного городского ремесла. Свинцово-оловянные сплавы плавятся при температуре 235–260 ºС, поэтому мастер-ювелир мог использовать обычный очаг ( Рындина , 1963. С. 258).

Щитковосрединные перстни с ромбическим щитком представлены тремя экземплярами. Очень интересной находкой является массивный перстень-печатка, изготовленный из белого металла с позолотой (Кон-4–44). Щиток овально заостренный, высокий. Его размеры – 1,85 × 1,6 × 0,53 см. Дужка пластинчатая, слегка расширяется к щитку. Ширина дужки – 0,4–0,55 см, толщина – 0,15 см. Дужка припаяна к щитку. Вес перстня – 4,78 г. (рис. 5, 8). По краю щитка идет неровная кайма линейного зигзагообразного узора шириной 0,1–0,2 см. В центре, не очень ровно, очерчен овал размером 1,2 × 0,8 см, повторяющий форму щитка. В нем прочерчены знак в виде звездочки и три старославянские буквы: «зело», «твердо», «ижица». Знак расположен над буквой «зело».

Начертанные на щитке буквы и знак следует принять за единое смысловое поле. Буквы «твердо» и «ижица» расположены относительно буквы «зело» по принципу зеркальной симметрии. Благодаря этому, положение перстня, точнее щитка, на пальце становится непринципиальным – в любом случае оттиск печатки будет одинаковым.

Все старославянские буквы имеют названия с четко определенным смыслом. Буква «зело» в письменах обозначала сильно , крепко , весьма , очень , буква «твердо» – твердо , надежно , буква «ижица» – во веки .

Если по аналогии с христианскими текстами, принять знак «звездочку» над буквой «зело» как начало смыслового текста, то полученный оттиск можно прочитать как « крепко и надежно во веки ».

На усадьбах XIV–XV вв. обнаружены предметы, характеризующие различные ремесла. Шиферные, свинцовые (рис. 5, 3, 4 ), каменные и керамические пряслица свидетельствуют о прядении; тигли и литейные формочки – о литейном производстве.

Торговые связи жителей исследуемой территории Великого Новгорода подтверждают находки западноевропейских товарных пломб. На лицевой стороне одной из пломб изображены ножницы для стрижки овец с буквами по сторонам от них, а на оборотной стороне – крест (рис. 5, 6 ). Эта находка относится к изделиям, сопровождавшим поступление в Новгород партии шерстяных тканей высокого качества из различных стран Западной Европы: Фландрии, Германии, Франции, Англии. Подобными пломбами в знак подтверждения доброкачественности опечатывались как отдельные куски тканей, так и их рулоны, обшитые сверху матерчатыми чехлами (поставы) ( Гайдуков и др. , 2007. С. 172).

О грамотности жителей, живущих на исследуемой территории Новгорода, говорит находка бронзового писала (Кон-5-25), относящегося к типу 14б ( Овчинникова , 2000. С. 58, 77). Рабочая часть лопаточки завершается валиком длиной 1,4 см, диаметром 0,45 см. Валик служил для заглаживания воска. На лопаточке три круглых сквозных отверстия, расположенных симметрично в два яруса. Острие стержня обломано, длина сохранившейся части стержня – 5,75 см (скорее всего, общая длина писала не превышала 8 см) (рис. 5, 2 ).

В слое XIV в. обнаружена костяная игральная шашка (Кон-7–23) (рис. 5, 7 ). Изделие выточено из рога на токарном станке. Диаметр шашки – 3,5 см, высота – 1,2 см, диаметр отверстия – 0,85 см. На лицевой стороне – четырехрядный концентрический линейный узор, переходящий на торцевую сторону. Аналогичные находки обнаружены на многих раскопах Новгорода, в том числе на Нутном ( Гайдуков , 1992. С. 101, 165. Рис. 75, 15 ).

Самой яркой и представительной категорией сфрагистической коллекции Конюшенного-1 раскопа, безусловно, являются древнерусские вислые печати XIV–XV вв. (12 экз.). На раскопе обнаружены государственные печати Великого Новгорода, княжеские буллы, печати владычных наместников, тиунов и чиновников без обозначения должности. Все эти находки булл связаны с жилыми комплексами. Поскольку право привешивания печати к документу принадлежало

Рис. 5. Великий Новгород. Конюшенный раскоп. Находки из слоев XIV в.

1 – браслет; 2 – писало; 3, 4 –– пряслица; 5 – височное кольцо; 6 – пломба товарная; 7 – шахматная фигура (пешка); 8 – перстень-печатка

1, 2 – бронза; 3 – пирофиллит; 4, 6 – свинец; 5 – свинцово-оловянный сплав; 7 – кость; 8 – серебро в Новгороде высшим сановникам республиканской администрации, то официальный акт, снабженный печатью, был привычной принадлежностью боярского и богатого купеческого дома. Этот факт позволяет уверенно говорить о высоком статусе жителей исследованных усадеб Холопьей (?) улицы.

В состав сфрагистической коллекции раскопа вошли три заготовки печатей XIV–XV вв. Все они имеют округлую форму, диаметр не превышает 2,2–2,75 см, толщина 0,3–0,45 см. Вес колеблется в пределах 7,26–7,61 г. Находки заготовок для печатей также подтверждают высокий статус жителей ( Колчин, Янин , 1982. С. 93).

Слои XV–XVIII вв. сильно перемешаны позднейшей деятельностью, но, несмотря на это, обнаружен богатый вещевой материал – монеты, кресты, предметы быта, украшения, керамика, а также отходы производства кирпича XVI в.

Раскопки на ул. Большая Конюшенная предоставили новый материал по исторической топографии Неревского конца Великого Новгорода. До этих работ северо-западная часть Софийской стороны (вдоль вала Окольного города) не считалась перспективной с точки зрения археологии ( Колчин, Янин , 1982. С. 56. Рис. 19). Исследования на раскопе Конюшенный-1 дали богатый материал о времени первоначального освоения и заселения этой части средневекового Новгорода в X–XI вв., а также о топографии и планировке усадеб жителей и особенностям их материальной культуры в XII–XV вв.

Список литературы Исследования в северо-западной части Неревского конца средневекового Новгорода в 2011 г. (раскоп Конюшенный-1)

- Гайдуков П. Г., 1992. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М.: Эвтектика. 197 с.

- Гайдуков П. Г., Олейников О. М., 2011. Работы в северо-западной части Людина конца Великого Новгорода в 2010 г. (Десятинный IV раскоп)//ННЗ. Вып. 25. Новгород: Печ. двор «Великий Новгород». С. 40-43.

- Гайдуков П. Г., Олейников О. М., 2012. Археологические исследования на Софийской стороне Великого Новгорода в 2011 г.//ННЗ. Вып. 26. Новгород: Первый изд.-полиграф. холдинг. С. 16-21.

- Гайдуков П. Г., Степанов А. В., Трояновский С. В., 2007. Сфрагистические и нумизматические находки из раскопок новгородского Великого моста в 2005-2006 гг.//ННЗ. Вып. 21. Новгород: Виконт. С. 165-178.

- Колчин Б. А., Янин В. Л., 1982. Археологии Новгорода 50 лет//Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода/Под общ. ред. Б. А. Колчина, В. Л. Янина. М.: Наука. С. 3-137.

- Корзухина Г. Ф., Пескова А. А., 2003. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI-XIII вв. СПб.: Петербургское Востоковедение. 432 с. (Труды иИмК РАН; VII).

- Макаров Н. А., 1990. Население русского Севера в XI-XIII вв. По материалам могильников восточного Прионежья. М.: Наука. 214 с.

- Макарова Т. И., 1967. Поливная посуда. Из истории керамического импорта и производства древней Руси. М.: Наука. 128 с. (САИ; вып. Е1-38).

- НПЛ, 2000. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 2000. (ПСРЛ. Т. 3).

- Овчинникова Б. Б., 2000. Писала-стилосы древнего Новгорода X-XV вв. Свод археологического источника//Новгородская Русь: историческое пространство и культурное наследие/Отв. ред. А. Т. Шашков. Екатеринбург: Банк культурной информации. С. 45-105. (Проблемы истории России; вып. 3).

- Олейников О. М., 2009. Работы в северо-западной части Людина конца Великого Новгорода в 2008 г. (Десятинный I, III, IV раскопы)//ННЗ. Вып. 23. Новгород: Виконт. С. 36-46.

- Олейников О. М., 2014. К вопросу о назначении свинцовых грузиков X-XV вв.//КСИА. Вып. 232. С. 189-194.

- Рыбаков Б. А., 1948. Ремесло Древней Руси. М.: АН СССР. 791 с.

- Рындина Н. В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров//Труды новгородской археологической экспедиции, III: Новые методы в археологии/Под ред. А. В. Арциховского, Б. А. Колчина. М.: АН СССР. С. 200-268. (МИА; № 117).

- Седова М. В., 1978. Ярополч Залесский. М.: Наука. 158 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Хорошев А. С., 1982. Новые материалы по археологии Неревского конца//Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода/Под общ. ред. Б. А. Колчина, В. Л. Янина. М.: Наука. С. 239-268.