Исследовательская и проектная деятельность в школьном курсе «Общей биологии» на примере темы «Фотосинтез»

Автор: Малаева Е.В., Ткачева Г.А.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 4 (99), 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены понятия проект и исследование, а также проблемы и возможности проектной и исследовательской деятельности в школьном курсе биологии на примере темы «Фотосинтез». Проведен анализ Федеральной рабочей программы основного общего образования (базовый и углубленный уровень) по биологии. Разработан пример научно-исследовательского проекта по теме «Фотосинтетические пигменты пеларгонии» для углубленного изучения темы «Фотосинтез» в рамках внеурочной деятельности или научного кружка для учащихся 9–10 классов.

Биология, исследование, научно-исследовательский проект, проект, рабочая программа, фотосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/148332031

IDR: 148332031 | УДК: 372.857

Текст научной статьи Исследовательская и проектная деятельность в школьном курсе «Общей биологии» на примере темы «Фотосинтез»

№ 4(99). 29 октября 2025 ■

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту (далее ФГОС), учащиеся должны овладеть составляющими проектной и исследовательской деятельности, которые выражаются в умении видеть проблему, формулировать вопросы и гипотезы, анализировать и интерпретировать полученные данные, делать выводы и защищать свои идеи [10].

В современном образовании проекты и исследования способствуют формированию и развитию естественно-научной грамотности, в том числе формируют навыки и умения, которые нашли отражение во ФГОС.

Концептуальным основоположником метода проектов является американский философ и педагог Дж. Дьюи (1859–1952) [5] и его последователи – У.Х. Килпатрик, Э. Коллингс [6].

Н.Ф. Яковлевой отмечено, что в отечественной педагогике метод проектов связан с фамилиями Е.В. Игнатьева, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина, и наиболее полно был реализован в педагогической практике А.С. Макаренко [12].

В настоящее время работы ряда современных авторов посвящены актуализации проектной и исследовательской деятельности в учебном процессе. Так, И.В. Муравьева определяет роль и место проектной и исследовательской деятельности в учебном процессе [7]. Т.Г. Белова рассматривает понятийный аппарат исследовательской и проектной деятельности, приводит сравнительный анализ содержания базовых понятий [2].

Анализ литературы выявил проблему в определении четкого понятия «исследование» и «проект». Так, В.В. Алексеев и Р.Г. Кутузов в своей работе используют понятие «проектно-исследовательская» деятельность по биологии [1], С.А. Новоселов, Т.В. Зверева исследуют феномен проектно-исследовательской деятельности для учебных дисциплин художественного цикла [8]. Большая часть авторов избегают четких формулировок или используют понятия «исследование» и «проект» совместно.

Анализ литературных источников и практический опыт работы с учащимися, студентами и учителями предметниками выявил определенные трудности при организации проектной деятельности. Многие авторы и практикующие педагоги не видят разницы между исследованием и проектом. По нашему мнению, в представлениях педагогов исследовательское обучение чаще всего понимается как метод проектов. Следует отметить, что сложности возникают на этапе определения типологии проектной и исследовательской деятельности. В связи с этим, дадим определение проектной и исследовательской деятельности:

Слово – проект (в переводе с латинского – «брошенный вперед») в толковом словаре русского словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой имеет следующую трактовку: «замысел, план; разработанный план какого-либо сооружения, механизма, устройства» [9, с. 649]. Данная трактовка легла в основу и развитие таких определений как прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности.

В современном информационном и цифровом обществе метод проектов все также актуален и его развитие связано с появлением новых методов и приемов. В настоящее время проектный метод является интерактивным методом обучения.

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Таким образом, проект – деятельность, представленная в виде мероприятий, направленных на решение социально-значимой проблемы и достижение определенной цели

Исследовательская деятельность обучающихся – «деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере» [12, с. 16].

Общими чертами между проектной и исследовательской деятельностью является наличие конкретной практической ценности, но существуют и отличия, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1

Особенности проектной и исследовательской деятельности

|

Проектная деятельность |

Исследовательская деятельность |

|

Гипотезы нет |

Гипотеза есть |

|

Цель - получить продукт с определенными характеристиками и свойствами предназначенный для конкретного использования. |

Цель – новое знание и опыт. |

|

Конечный продукт – результат деятельности. |

Конечный результат (продукт) появится после исследования. |

|

Структура проекта:

|

Структура исследования:

|

|

Проектная деятельность |

Исследовательская деятельность |

|

Результат проекта точно соответствует его задачам. |

Не всегда результат исследования известен заранее и, кроме того, он может быть отрицательным. |

Школьный курс биологии дает широкий спектр возможностей для реализации ФГОС с использованием проектных технологий и исследовательских работ, т. к. дисциплина содержит много актуальных тем, связана с другими науками и имеет широкий спектр форм организации внеурочной деятельности.

Практически в каждом разделе Биологии можно выделить темы, на основе которых можно создать проект или провести научное исследование.

Понятие «фотосинтез» начинает формироваться с 6-го класса. Понятия «метаболизм», «катаболизм», «анаболизм», «ассимиляция» и диссимиляция», «дыхание» и «обмен веществ» рассматривают вместе с фотосинтезом. Эти физиологические понятия достаточно сложны и абстрактны, поэтому требуют высоко уровня теоретического мышления. Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская в процессе анализа принципов теории развития понятий отмечали, что одними из самых сложных в плане формирования и развития являются физиологические понятия и умения [3].

При изучении темы «Фотосинтез» в курсе общей биологии учитель может использовать различные межпредметные знания, например, химии. К данному моменту у учащихся уже будут сформированы понятия «энергия», «вещество», и школьники умеют правильно записывать химические формулы и использовать химические константы.

Используя модели, учитель может поставить перед учащимися две проблемы: соотнесение строения органов растений с выполняемой функцией и проблему основных строительных веществ растений. Решение этих проблем идёт рука об руку друг с другом, т.к. по содержанию они дополняют друг друга. Например, вторая проблема дополняет и конкретизирует первую. На этом этапе можно расширить материал, привлекая химические знания учащихся. Далее учитель выделяет основные этапы фотосинтеза, подчёркивая необходимость затраты энергии для образования крахмала. На этом этапе, чтобы рассмотреть растение как целый организм, где всё взаимосвязано, он может привлечь знания из предыдущих курсов биологии.

Процесс фотосинтеза рассматривают сначала на уровне растительного организма, а затем на уровне зеленого листа. Для формирования научно-теоретического мышления у учащихся необходимо использовать принцип от конкретно-образного к абстрактному. Особое внимание следует уделить схеме, которая иллюстрирует процесс фотосинтеза. В ней нашло отражение два важнейших превращения – вещества и энергии.

Организация и использование проектов при изучении темы «Фотосинтез» в 10-м классе играет ключевую роль в формировании у учащихся глубокого научного понимания этого процесса. Посредством проектов школьники не просто заучивают факты, но и учатся применять полученные знания на практике, что, безусловно, повысит эффективность обучения.

В рамках такого урока учащиеся могут провести исследования реакций фотосинтеза, разработать презентации, создать модели клеток или организовать биохимический эксперимент. Благодаря этому подходу у школьников лучше разовьются навыки самостоятельной работы, коммуникативные навыки, творческие способности, умение анализировать и обобщать полученные данные. Работая над проектом, ученики закрепляют знания и оценивают их относительно реальной жизни. В итоге ученики более глубоко усваивают материал, получают опыт работы с научными методами, а их интерес к предмету возрастает.

Анализ Федеральной рабочей программы основного общего образования (базовый уровень), предлагаемый ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», Биология 10–11 классы (базовый уровень) тема Фотосинтез рассматривается в рамках изучения темы «Жизнедеятельность растительного организма» в объеме 2 ч. В Программе основного общего образования (углубленный уровень) фотосинтез рассматривается в теме «Обмен веществ и превращение энергии в клетке», на которую отводится 9 ч. На тему «Автотрофный тип обмена веществ» отводится всего 2 ч. [11].

В связи с этим, количество часов, отведенное на данную тему, недостаточно для формирования целостной и полной картины о процессе фотосинтеза. Разработанный нами научно-исследовательский проект «Фотосинтетические пигменты пеларгонии» рассчитан на углубленное изучение темы в рамках внеурочной деятельности или в рамках научного кружка для учащихся 9–10-х классов.

Научно-исследовательский проект «Фотосинтетические пигменты пеларгонии» позволяет решить несколько важных образовательных и научных задач:

-

- развитие познавательного интереса по естественнонаучному профилю и творческих способностей учащихся;

-

– формирование способности к самостоятельной научной работе, в том числе со специальной и научной литературой по тематике исследования;

-

– формулировать и решать задачи;

-

– определить содержание пигментов в листьях пеларгонии;

-

- провести анализ состава основных пигментов фотосинтетического аппарата зелёного листа пеларгонии.

Объект исследования : вытяжка пигментов, полученная из листьев пеларгонии зональной.

Предмет исследования : количественное и качественное содержание пигментов в листьях пеларгонии зональной.

Материалы и методы исследования

Модельным объектом для постановки экспериментов была выбрана пеларгония зональная. Данный объект можно использовать в организации широкого спектра школьных опытов, которые связаны с ботаникой, экологией и физиологией растений. Так, пеларгонию можно использовать для демонстрации и наблюдения за процессами фотосинтеза, дыхания и переноса веществ, а также для постановки опытов по изучению особенностей выращивания и размножения, а также адаптации растений к различным условиям выращивания.

Определение содержания фотосинтетических пигментов проводили методом спектрофотометрии (спектрофотометр КФК-3КМ, Россия). Он основан на способности пигментов поглощать лучи определенной длины волны (665 нм – хлорофилл а, 649 нм – хлорофилл b и 440,5 нм – каротиноиды). Концентрацию и количество хлорофилла а b расчитывали по формуле Винтерманса, каротиноидов – Винштейна [4]. Для расчета содержания пигментов в растительном материале пеларгонии в мг/л учитывали объем вытяжки и навеску пробы. В качестве стандарта использовали 96% этиловый спирт.

Для расчетов использовали следующие формулы:

Са (мг/л) = 13,70 х D665 – 5,76 х D649

C b (мг/л) = 25,80 х D 649 - 7,60 х D 665

Скар (мг/л) = 4,695 х D440,5 – 0,268 х Сa+b, где Са и Cb – концентрации хлорофиллов а и b в мг/л; D - оптическая плотность; Сa+b – суммарное содержание хлорофиллов a и b в растворе (мг/л).

Содержание пигментов в вытяжке определяли по формуле:

А = V х C / (P х 1000), где С – концентрация пигментов, мг/л; V – объем вытяжки, мл; Р – навеска растительного материала, г; А – содержание пигмента в растительном материале, мг/г сырой массы.

Обработку данных проводили с использованием пакета программ Microsoft Office Excel. Полученные данные достоверны при р ≤ 0,05.

Основные научные постулаты и подходы к решению задач исследования:

-

1. Основными пигментами фотосинтеза является хлорофилл и каротиноиды, которые способны поглощать кванты света различной длины волны и преобразовывать энергию солнечного света в энергию органических веществ.

-

2. Определяющими факторами интенсивности и продуктивности фотосинтеза является содержание пигментов.

-

3. Основными характеристиками, влияющими на качественный и количественный состав пигментов, а, следовательно, на рост и развитие растений являются фотопериод и спектральный состав света.

-

4. Хлорофилл а и b, каротиноиды представлены в пластидах в определенных соотношениях, а отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам в среднем равно 3:1.

В ходе научно-исследовательского проекта проведены расчеты содержания и концентрации пигментов в листьях пеларгонии зональной. Образец таблиц фиксации полученных данных и результаты расчетов приведены в табл. 2 и 3.

Таблица 2

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях пеларгонии

|

Повторность |

Концентрация пигментов, мг/л |

||

|

С |

С b |

C |

|

|

1я |

26,3±0,09 |

30,0±0,13 |

11,4±0,16 |

|

2я |

23,1±0,11 |

32,1±0,19 |

11,1±0,14 |

|

3я |

18,2±0,18 |

29,6±0,32 |

8,5±0,41 |

|

4я |

18,7±0,21 |

23,8±0,19 |

6,9±0,06 |

* – различия статистически достоверны (p≤0,5)

Таблица 3

Концентрация фотосинтетических пигментов в листьях пеларгонии

|

Повторность |

Концентрация пигментов, мг/г |

||

|

С |

С b |

С„ |

|

|

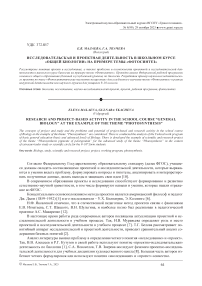

1я |

3,0 |

6,0 |

1,14 |

|

2я |

2,29 |

3,22 |

0,77 |

|

3я |

1,82 |

2,95 |

0,85 |

|

4я |

1,87 |

2,38 |

0,94 |

* – различия статистически достоверны (p≤0,5)

Для наглядного представления полученных данных по соотношению хлорофилла а, b и каротиноидов в листьях пеларгонии рекомендуем использовать рис. в виде диаграммы.

Хлорофилла ■ Хлорофилл b ■ Каротиноиды

Рис. Соотношение фотосинтетических пигментов в листьях пеларгонии

В ходе реализации научно-исследовательского проекта для пеларгонии определили количество хлорофиллов a и b, их суммарное содержание, соотношение хлорофилла a к хлорофиллу в, содержание каротина, суммы всех каротиноидов, соотношение хлорофиллов к каротиноидам.

В результате исследовательского проекта можно сделать следующие выводы:

Содержание каротиноидов и их соотношение к хлорофиллу а и b значительно меньше, в среднем 6 (7):1.

Концентрация фотосинтетических пигментов влияет на показатели роста и развития растений. Чем выше концентрация пигментов в листьях, тем более пластичны растения и лучше приспосабливаются к изменяющимся условиям среды.

Онтогенетические, возрастные и генетические особенности развития растений можно охарактеризовать физиологическим показателем, который определяется содержанием и соотношением пигментов в пластидах.

Организация внеурочной работы с использованием научно-исследовательских проектов является крайне актуальной инновационной образовательной технологией.

Разработанный нами научно-исследовательский проект «Фотосинтетические пигменты пеларгонии» рекомендуется проводить для учащихся 9–10-х классов в рамках внеурочной деятельности или для углубленного изучения темы «Фотосинтез».

Следует отметить, что данный научно-исследовательский проект может быть успешно реализован в школе на базе Центров «Точка роста» или в Педагогическом технопарке «Кванториум» имени В.С. Ильина (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»).