Исследовательская компетентность будущих фельдшеров: структурный аспект

Автор: Мосейчук Анна Рифовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Отмечается, что отличительной тенденцией современного периода является развитие исследовательского поведения, которое понимается как неотъемлемая характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме и компетентности в любой сфере культуры. Раскрывается сущность феномена исследовательской компетентности будущих фельдшеров, представлена авторская трактовка этого понятия. Рассматривается значение исследовательского компонента в практике профессиональной подготовки кадров, пути его интеграции в образовательный процесс. Показано, что формирование исследовательской компетентности представляет собой сложную и многомерную систему действий и механизмов. Определена структура исследовательской компетентности будущих фельдшеров, в ней выделены мотивационный, прогностический, процессуально-коммуникативный и результативный компоненты. Отмечено, что компоненты исследовательской компетентности не являются изолированными, а взаимодействуют, обеспечивая ее интегральный характер...

Будущие фельдшеры, профессиональная компетентность, исследовательская компетентность, структурная модель исследовательской компетентности, структурно-функциональное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/148321231

IDR: 148321231 | УДК: 378.147 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.05.P.25

Текст научной статьи Исследовательская компетентность будущих фельдшеров: структурный аспект

ся в применении методов научного исследования в процессе учебного познания на всех этапах (от восприятия до применения на практике); в организации учебной и вне-учебной исследовательско-творческой деятельности; в актуализации внутрипредмет-ных и межпредметных связей; в усложнении содержательной и совершенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности; в изменении характера взаимоотношений «преподаватель – студент» в сторону сотрудничества [15].

К функциям исследовательского подхода Г.А. Трошева относит воспитание познавательного интереса; создание положительной мотивации обучения; формирование глубоких, прочных и действен- ных знаний; развитие интеллектуальной сферы личности; формирование умений и навыков самообразования [15, с. 16].

Отметим, что согласно мировым тенденциям развития приоритетным направлением подготовки медицинских кадров является организация образовательной деятельности, способствующая тому, что каждый студент становится субъектом собственного развития, осваивает умения получать и перерабатывать информацию в ходе исследовательской деятельности в рамках компетентностного подхода. Это определяет необходимость целенаправленного формирования исследовательской компетентности будущего фельдшера, что позволит ему максимально проя- вить себя в профессиональной деятельности, быть конкурентоспособным на рынке труда.

Разделяем мнение Ю.М. Кравченко, согласно которому на современном этапе происходит активное компетент-ностное наполнение подготовки будущего специалиста, что продиктовано необходимостью сформировать специалиста интегрального типа с широкой профессиональной компетентностью, с учетом будущих изменений в профессиональной деятельности [5]. По мнению ученого, профессиональная компетентность выступает обобщенной профессионально-личностной характеристикой человека-профессионала, которая определяет качество его деятельности. Профессиональная компетентность проявляется в способности действовать адекватно, самостоятельно и ответственно в профессиональной среде, отражает готовность к самооценке и саморазвитию. Она раскрывается в профессиональной активности, характеризует человека как субъекта профессиональной деятельности. Наличие потребности в профессиональном росте, что предполагает исследовательскую компетентность в сочетании с познавательной активностью и методологической рефлексией, необходимо для работы любого специалиста. В свою очередь, востребованность специалистов, способных осуществлять профессиональный поиск, гарантирует их конкурентоспособность на рынке труда [5, с. 62–63].

Ю.В. Вороненко отмечает, что именно в сфере медицины должно уделяться особое внимание внедрению компе-тентностного похода, что обусловлено стремительным ростом объема новейших меди- цинских данных и результатов научных исследований; быстрой сменой самого способа понимания событий, фактов, явлений и нехваткой времени на передачу и переосмысление этих знаний в образовательном процессе; появлением новых, более глубоких представлений и интерпретаций уже известных физиологических и патологических состояний человека.

Также необходимо учитывать данные о том, что рост объема медицинской информации не является прогнозируемым, его структурированная часть составляет лишь 20%, а увеличение объема информации ежегодно удваивается, и иметь в виду наличие когнитивной асимметрии при отслеживании информации в научной и учебной литературе, которая подытоживает результаты дисбаланса в основных составляющих сферы знаний, связанного с доступом к информации, образованию, научным исследованиям, культурному и языковому многообразию [2].

Рассмотрим понимание исследовательской компетентности будущих фельдшеров с точки зрения различных подходов ученых-педагогов.

Л.А. Голуб, В.С. Лазарев, Т.А. Смолина и др. с позиции системного подхода определяют исследовательскую компетентность как составляющую профессиональной компетентности.

Представители знаниево-операционального подхода М.А. Данилов, Э.Ф. Зеер, И.Я. Зязюн, В.Г. Кремень, М.А. Чошанов определяют исследовательскую компетентность как системообразующий фактор, который представляет собой владение личностью академически и практически ориентированной профессионально значимой информаци-

На студенческой конференции в Одесском областном базовом медицинском училище

ей, комплексом научно-исследовательских и рефлексивных действий.

С позиции процессуальнотехнологического подхода, нашедшего отражение в работах А.В. Хуторского, М. Архипова и других представителей педагогической мысли, исследовательская компетентность – это владение человеком соответствующей исследовательской компетенцией, под которой следует понимать знание как результат познавательной деятельности человека в определенной области науки, методы, методики исследования, которыми он должен владеть, чтобы осуществлять исследовательскую деятельность, а также мотивацию и позицию исследователя, его ценностные ориентации [16].

Согласно С.И. Осиповой, исследовательская компетентность – это интегральное личностное качество, выражающееся в готовности и способности самостоятельно усваивать и получать новые знания в результате переосмысления контекста имеющихся знаний, умений, навыков и средств деятельности [12, с. 67].

Очевидно, что исследовательская компетентность не является алгоритмичной, поскольку личность проходит свой путь решения исследовательской задачи с помощью эвристических подходов, без опоры на известные способы и приемы мышления и деятельности. Многомерность исследовательской компетентности подтверждается применением аналитических, критических, коммуникативных и других умений, а также здравого смысла. Эта компетентность мобильная, подвижная, вариативная в любой ситуации, на любом предметном материале. Исследовательская компетентность полифункциональная и универсальная, поскольку личность, занимающаяся исследованием, способна применять исследовательский подход в различных сферах деятельности, в различных ситуациях.

Профессиональная деятельность фельдшера в зависимости от функциональных обязанностей в той или иной степени требует исследовательской компетентности. В исследовании И.В. Бориско-вой по проблеме формирования клинического мышления студентов медицинского колледжа на основе учебноисследовательской деятельности определены исследовательские действия на этапе сбора анамнеза и первичного обследования пациента: про-

Элементы научных исследований стали существенным аспектом подготовки фельдшеров

ведение полного клинического опроса, анализ источников и установление причин заболевания; проведение первичного обследования органа с отклонениями в функционировании, анализ степени его пораженности; изучение базового состояния пациента, его жизненных условий, анализ возможных предпосылок восстановления здоровья или эффективной профилактики; обследование отдельных органов с точки зрения очагового проявления болезни, анализ степени их поражения; первичная гипотеза диагноза; создание клинической истории, обобщение информации результатов опроса и физического исследования пациента; идентификация сути информации по проблеме пациента; синтез информации о пациенте с целью определения его проблемы и патологии как единой клинической картины; профессиональная интерпретация проблем пациента исходя из известной информации в науке и полученных данных при обследовании пациента; подбор необходимой клинической информации для разработки соответствующей стратегии; сравнение и выбор приоритетов для эффективного решения проблем пациента;

идентификация и оценка серьезности угрозы жизни пациента; сопоставление состояний пациента в различных динамических ситуациях их проявления; выбор современных эффективных терапевтических и фармацевтических мероприятий [1, с. 54–56].

Подчеркнем, что осуществление профессиональных функций на основе исследовательской компетентности по установлению правильного диагноза и определению тактики лечения обеспечивает выздоровление пациента. В связи с этим формирование у будущих фельдшеров исследовательской компетентности является ключевой задачей их профессиональной подготовки.

На основе проведенного анализа, а также на базе собственных исследований и опыта будем рассматривать исследовательскую компетентность будущего фельдшера как интеграционное личностное новообразование, которое составляют базовые знания методов научного познания, технология исследовательской деятельности, ценностное отношение к ней и способность к трансферу приобретенного исследовательского опыта в будущую профессиональную деятельность для обеспечения процесса принятия ответственных решений и решения нестандартных задач при выполнении профессиональных функций.

Под структурными компонентами исследовательской компетентности нами понимается готовность к самостоятельному решению задачи в рамках исследовательской деятельности, что приводит к достижению конкретного результата в соответствии с требованиями профессионального стандарта [3, с. 21].

При определении структуры исследовательской компетентности будущих фельдшеров нами учтены идеи Е.А. Климова, согласно которым объективным признаком определенной деятельности является владение внешними и внутренними средствами деятельности; осознанное предвидение общественно-ценностного результата деятельности; осознание обязательности достижения ее фиксированной цели; осознание взаимозависимости людей в ее процессе. Эти признаки имеют сложную структуру, содержащую когнитивный, операционный, аффективный компоненты [4].

В контексте нашего исследования представляет интерес мнение Я.А. Кульбашной, которая выделяет в структуре научно-исследовательской компетентности будущих стоматологов следующие составляющие:

– учебно-познавательные, связанные с приобретением знаний по профессиональным и смежным дисциплинам, пониманием необходимости непрерывности этого процесса в течение всего периода профессиональной деятельности;

– информационные , которые включают умение поиска, отбора, предоставления информации с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;

– учебно-исследовательские, связанные с поэтапным освоением организации и методологии научного поиска;

– личностные , охватывающие комплекс профессионально важных качеств, которые динамично развиваются;

– коммуникативные, которые рассматриваются как способность эффективно общаться, устанавливать деловые контакты и взаимопонимание в цепочке «врач – пациент – родственники пациента – медперсонал – коллеги из других медицинских учреждений, внешние контакты»;

– социально-ценностные, которые позволяют будущему специалисту осознать свою роль и социализироваться в обществе [6, с. 114–115].

Анализ работ И.В. Борисковой, О.И. Крушельницкой, А.Л. Маза-лецкой, А.К. Марковой, О.М. Ми-китюк, О.А. Миргородской, М.Н. Скаткина и других исследователей позволил выделить обобщенные качества будущего специалиста, характеризующие его исследовательскую компетентность: научно-познавательная мотивация и интересы, научно-ценностные потребности, исследовательские способности; интеллектуальные, творческие, эмоционально-волевые качества; исследовательские качества (научная эрудиция, исследовательские знания и умения) [8, 9, 19, 14].

Проведенный нами анализ, равно как и изучение практического опыта подтверждают, что исследовательская компетентность проявляется прежде всего в способности к исследовательской деятельности. В ка-

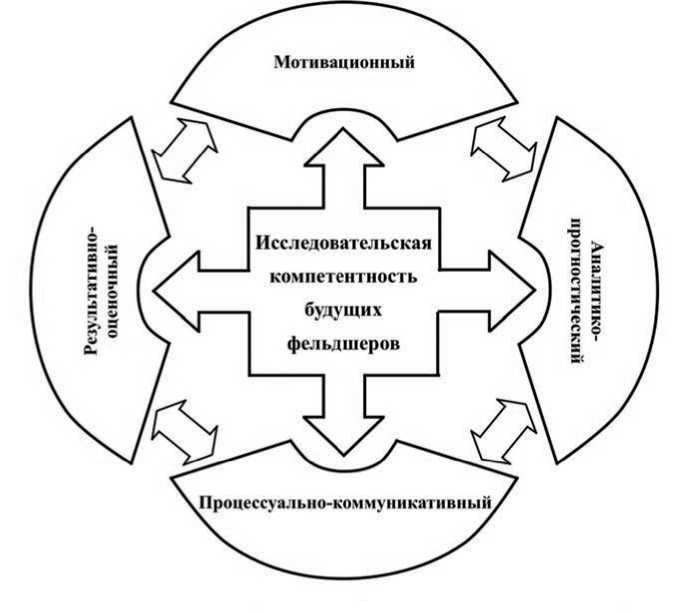

Компоненты исследовательской компетентности будущих фельдшеров

честве структурных компонентов исследовательской компетентности будущих фельдшеров выделены мотивационный, аналитико-прогностический, процессуально-коммуникативный и результативно-оценочный компоненты (см. рис.).

Совокупность выделенных компонентов составляет структурную модель исследовательской компетентности будущих фельдшеров. Компоненты исследовательской компетентности не являются изолированными, а взаимодействуют, обеспечивая ее интегральный характер. Наличие структурных взаимосвязей компонентов исследо- вательской компетентности позволяет сделать вывод о целостности процесса ее формирования.

Взятая в целом обоснованная нами структурная модель содержит целевые ориентиры для определения педагогических условий эффективного формирования исследовательской компетентности будущих фельдшеров. В свою очередь, это открывает возможность для ее использования в работе по организации образовательного процесса и в практике преподавания в медицинских и других профессиональных учебных заведениях.

Список литературы Исследовательская компетентность будущих фельдшеров: структурный аспект

- Борискова И.В. Формирование клинического мышления у студентов медицинского колледжа на основе их учебно-исследовательской деятельности: дис.. канд. пед. наук: 13.00.08. Краснодар, 2006. 145 с.

- Вороненко Ю.В., Мiнцер О.П. Безперервний професiйний розвиток лiкарiв i провiзорiв -новi принципи побудови системи//Медична освiта. 2011. № 2. С. 41-44.

- Карпов А. О. Исследовательское образование: ключевые концепты//Педагогика. 2011. № 3. С. 20-30.

- Климов Е.А. Основы психологии: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 462 с.

- Кравченко Ю.М. Проблеми органiзацiї науково-дослiдної дiяльностi студентiв у вузi//Проблеми освiти. 2010. № 63. С. 62-63.

- Кульбашна Я.А. Формування науково-дослiдної компетентностi у майбутнiх стоматологi//Зб. наук. пр. Київ. ун-т iм. Бориса Грiнченка, Благод. фонд iм. Антона Макаренка. Київ: Едельвейс, 2013. Вип. 3. 213 с.

- Липский Б.И., Марков Б.В. Философия: учебник для студентов вузов. М.: Юрайт, 2011. 495 с.

- Мазалецкая А.Л. Динамика мотивации научно-исследовательской деятельности на этапах профессионализации: дисс.. канд. психол. наук: 19.00.03. Ярославль, 2011. 217 с.

- Микитюк О.М. Теорiя та практика органiзацiї науково-дослiдної роботи у вищих закладах освiти України в ХIХ ст.: автореф. дис.. д-ра пед. наук: 13.00.01. Киев, 2004. 42 с.

- Медична освiта у свiтi та в Українi/Ю. В. Поляченко, В. Г. Передерiй, О. П. Волосовець та iн. Киев: Книга плюс, 2005. 384 с.

- Науково-освiтнiй потенцiал нацiї: погляд у ХХI столiття/В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гурiй та iн. Кн. 2: Освiта i наука: творчий потенцiал державо-i культуротворення. Киев: Навчальна книга, 2004. 672 с.

- Осипова С.И., Феськова В.Е. Становление исследовательской компетентности учащихся в образовании: монография. Saarbrucken: LAP LAMBERT, 2011. 203 c.

- Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению. М.: Просвещение, 2006. 434 с.

- Сычкова Н.В. Организация исследовательской деятельности студентов университета: монография. Магнитогорск: Магнитогорский гос. ун-т, 2002. 342 с.

- Трошева Г.А. Формирование исследовательских умений у студентов профессионального лицея//Среднее профессиональное образование. 2009. № 10. С. 14-16.

- Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образования//Народное образование. 2003. № 2. С. 55-61.

- Healey M. (2005a) Linking research and teaching: disciplinary spaces, in: R. Barnett (Ed.) Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching, 30-42. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. P. 70.