Исследовательские работы на верхнепалеолитической стоянке Актас (Северный Казахстан) в 2021 году

Автор: Анойкин А.А., Харевич В.М., Клементьев А.М., Таймагамбетов Ж.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В мае 2021 г. совместным отрядом ИАЭТ СО РАН и Национального музея Республики Казахстан были проведены разведочные работы на стоянке Актас в Северном Казахстане. Стоянка Актас расположена на плоской вершине сопки (420 м над уровнем моря) со скальным выходом кварцитовых пород. Памятник исследовался В.Н. Матвиенко в 1982-1983 гг. За это время на 25 м2 вскрытой площади была получена представительная коллекция фаунистического материала, насчитывающая несколько тысяч единиц. В ее составе отмечены пещерная гиена, пещерный лев, шерстистый носорог, первобытный тур, короткорогий бизон, лось, благородный олень, кулан, архар и др. Наличие предметов с искусственной обработкой и изделий из камня, интерпретируемых как орудия, позволило исследователям связать материалы памятника с деятельностью человека эпохи верхнего палеолита. Основной задачей работ 2021 г. стало получение доказательств причастности древнего человека к формированию материалов памятника и определение возраста стоянки. В шурфе-врезке, заложенном в борту раскопа 19821983 гг., был вскрыт стратиграфический разрез, насчитывающий шесть литологических слоев. Основная масса фаунистического материала найдена в слоях 3 (тяжелая буровато-серая супесь) и 4 (обломочный горизонт с супесчаным заполнителем). Общее количество остеологических находок составило 82 экз. В их составе остатки шерстистого носорога, дикой лошади и козлообразных. Каменные артефакты обнаружены не были, однако найдены единичные кости с возможными следами антропогенного воздействия (раскалывание, заполировка). Расположение памятника Актас на возвышенности исключает формирование костеносного горизонта в результате естественных геологических процессов. Все это позволяет связать формирование материалов памятника с антропогенной деятельностью. Возраст материалов стоянки, по составу фаунистических находок, может быть определен в пределах финала MIS 3 - начала MIS 2.

Северный казахстан, верхний палеолит, палеонтология, фауна, костяные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146076

IDR: 145146076 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0038-0043

Текст научной статьи Исследовательские работы на верхнепалеолитической стоянке Актас (Северный Казахстан) в 2021 году

В мае 2021 г. совместным экспедиционным отрядом ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск) и Национального музея РК (г. Нур-Султан) проводились рекогносцировочные работы на верхнепалеолитической стоянке Актас в Северном Казахстане. Целью работ было определение современного состояния объекта и оценка его перспективности для дальнейших стационарных исследований.

Памятник расположен в Зерендинском р-не Акмолинской обл. в 3 км к юго-западу от пос. Жаман-туз (рис. 1). Район стоянки относится к северной, изолированной, части Казахского мелкосопоч-ника, в пределах Кокчетавской возвышенности. Рельеф здесь определяется группой невысоких сопок, вершины которых сложены скальными выходами массивных кварцитов андреевской свиты позднего рифея, видимой мощностью до 35–40 м. Вершины сопок возвышаются над окружающей субгоризонтальной аккумулятивной равниной на 50–100 м, участки понижений на равнине занимают небольшие пресноводные или слабо соленые озера. Наиболее крупным из них является оз. Жа-мантуз, на южном берегу которого находится одноименный поселок. Аккумулятивную равнину в данной местности заполняют кайнозойские отложения, в т.ч. верхнеплейстоценового возраста. Последние представлены песчано-галечными и глинистыми отложениями, максимальной мощностью до 20–25 м. На вершинах и склонах возвышенностей мощно сть этих осадков составляет 2–3 м, и они ложатся непосредственно на продукты коры выветривания по породам допалеозойского фундамента [Матвиенко, Кожамкулова, 1986].

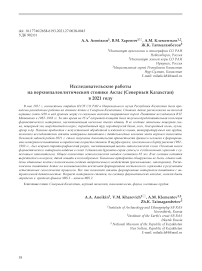

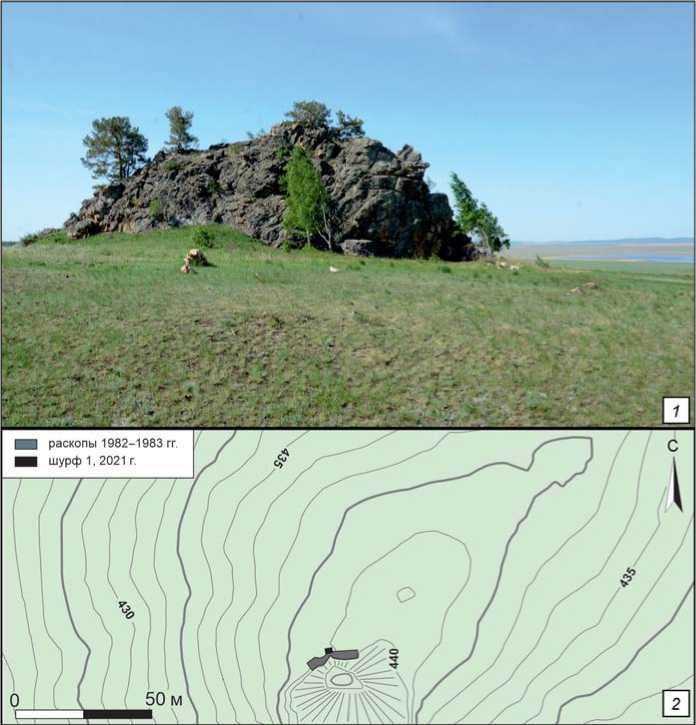

Стоянка Актас локализована на плоской вершине конусовидной безымянной сопки, имею- щей высоту ~420 м над уровнем моря. Сопку венчает скальный выход кварцитовых пород, возвышающийся на 15–20 м (рис. 2).

Как археологический памятник объект известен с 1982 г., когда в ходе проведения геологических изысканий сотрудниками Института геологических наук АН КазССР, под руководством В.Н. Матвиенко, здесь был выявлен костеносный горизонт, содержащий остатки позднеплейстоценовой фауны, среди которых были предметы, предположительно имеющие следы антропогенного воздействия [Там же]. Работы на стоянке были продолжены В.Н. Матвиенко в следующем году совместно с сотрудниками Института зоологии АН КазССР [Кожамкулова, Пак, 1988]. Всего за два года работ (1982–1983 гг.), у северного края останца было заложено три смежных раскопа, общей площадью ~25 м2. В этой ча-

Рис. 1. Расположение стоянки Актас.

Рис. 2. Стоянка Актас.

1 - общий вид с северо-востока; 2 - топоплан.

сти стоянки скальный выход представляет собой практически вертикальную стену высотой до 20 м. На некоторых участках угол ее наклона превышает 90°, за счет чего создается естественный навес незначительной площади. Рыхлые отложения на данном участке образуют пологий склон, с уклоном ~3–5° в направлении с востока на запад.

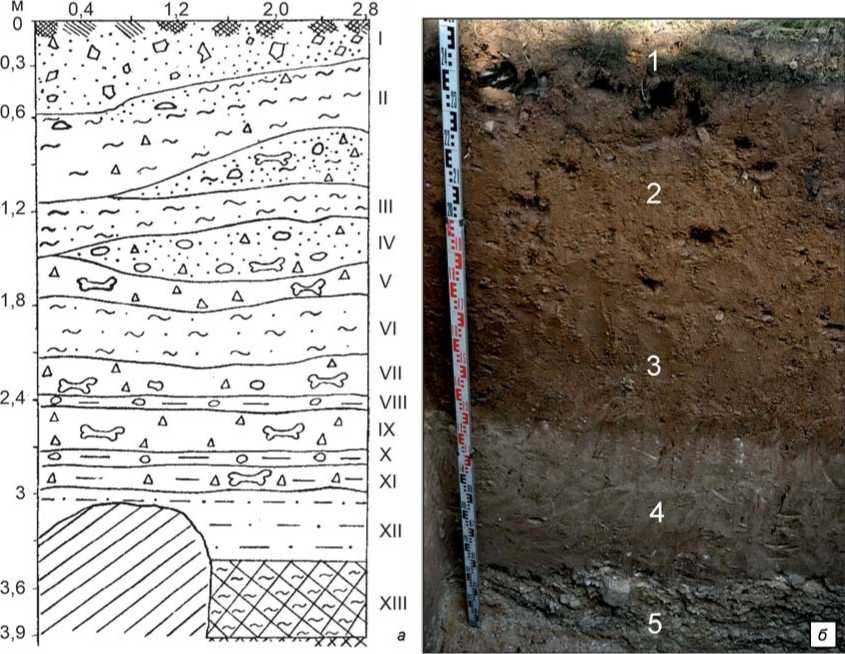

В ходе работ 1982–1983 гг. на памятнике был получен сводный стратиграфический разрез мощностью до 4 м, включающий 14 литологических тел, группирующихся в шесть о сновных пачек и представленных почвенным горизонтом, прослоями плотных супесей и суглинков, а также продуктами коры выветривания (рис. 3, а ). Массовый фаунистический материал, насчитывающий несколько тысяч костей и их фрагментов, залегал в средней части разреза, в интервале высот 1–3 м от дневной поверхности [Матвиенко, Кожамкулова, 1986; Ко-жамкулова, Пак, 1988].

Общее количество определимых костных остатков составило около 500 единиц. Среди них Б.С. Ко-жамкуловой и Т.К. Пак были установлены представители 18 видов млекопитающих, в том числе, 40

пещерная гиена , пещерный лев , шерстистый носорог , первобытный тур , короткорогий бизон , лось, благородный олень , кулан , apxap и др. [Кожамку-лова, Пак, 1988].

Палинологический анализ выявил в плейстоценовых отложениях памятника два основных типа спектров – нижний (глубины ~2,8–2,4 м), близкий к лесостепному типу, но с более широким развитием болот в условиях влажного и холодного климата. В верхнем спектре (глубины ~2,4–1,0 м) преобладал степной тип растительности, развивавшийся в аридных условиях от полынно-злаковых к полынно-маревым и затем к разнотравно-злаковым степям [Матвиенко, Кожамкулова, 1986].

Свидетельства присутствия древнего человека на объекте представлены, в первую очередь, изделиями из кости, интерпретируемыми исследователями стоянки как лощила и шилья/иглы. Однако в публикациях, где освещались работы 1980-х гг., отсутствует их какая-либо развернутая характеристика и графические изображения, а единственная фотография [Там же, с. 68] не позволяет сделать однозначный вывод об «артефактности» демонстри-

Рис. 3. Стоянка Актас.

а – стратиграфический разрез западной стенки раскопа 2 (1982–1983 гг.) (по: [Кожамкулова, Пак, 1988]); б – стратиграфический разрез северной стенки шурфа 2021 г.

руемых предметов. Вопрос о каменных артефактах еще более сложный, т.к. они упоминаются только в одной статье, в короткой фразе: «…в раскопах найдены малочисленные примитивные каменные орудия и их заготовки из кварцитов: тесала, лощила, заготовки топоров и т.п.» [Там же, с. 67]. Каких-либо описаний или изображений данных предметов не приводится, а место их нахождения в настоящее время неизвестно. С учетом того, что авторы исследования не являются специалистами-археологами, а скальный выступ на месте стоянки сложен кварцитами, которые при разрушении образуют изометрические «артефактоподобные» обломки разных размеров, к данным о выявленных каменных орудиях, на наш взгляд, следует относиться с определенной долей осторожности.

Возобновленные в 2021 г. работы на стоянке имели своей целью получить доказательства причастности человека к ее формированию, а также установить как можно более точные хронологические рамки ее функционирования, ранее определяемые просто поздним плейстоценом. Для этого к северной стенке наиболее хорошо сохранившегося раскопа 3 (1983 г.) был сделан шурф-врезка 2 × 1 м, пройденный на глубину 2,8 м.

Полученный разрез был сопоставлен с итоговым разрезом работ 1982–1983 гг. и состоял из следующих литологических тел (сверху-вниз) (рис. 3, б ).

Слой 1. Современный почвенный горизонт, включающий незначительное количество разноразмерного невыветрелого и слабовыветрелого обломочного материала. Мощность слоя – 0,05–0,15 м (Слой I, по разрезу 1982–1983 гг.).

Слой 2. Суглинок легкий, красновато-буровато-серый, включающий разноразмерный невыве-трелый и слабовыветрелый обломочный материал, образующий на отдельных участках маломощные линзы. Мощность слоя – 1,0–1,2 м. На контакте с нижележащими отложениями присутствует редкий фаунистический материал (Слой II, по разрезу 1982–1983 гг.).

Слой 3. Супесь тяжелая, буровато-серая, плотная. Включает мелкий невыветрелый и слабовы-ветрелый обломочный материал, а также известковые стяжения. Мощность слоя – 0,6–0,7 м. В слое присутствует фаунистический материал хорошей сохранности, не образующий выраженных горизонтов залегания (Слои III–VI, по разрезу 1982– 1983 гг.).

Слой 4. Обломочный горизонт с супесчаным заполнителем серого цвета. В верхней части более плотный. Обломочный материал разноразмерный, невыветрелый и слабовыветрелый, встречаются крупные обломки кварцита и фрагменты травертин. Мощность слоя – 0,2–0,4 м. В слое присутствует фаунистический материал плохой сохранности, в основном мелкие обломки (Слои VII, по разрезу 1982–1983 гг.).

Слой 5. Суглинок тяжелый, серый и зеленовато-серый, плотный. Включает большое количество мелкого невыветрелого и слабовыветрелого обломочного материала, образующего на отдельных участках линзы мощностью до 0,15 м. Мощность слоя – до 0,3 м. Фаунистический материал не зафиксирован (Слои VIII–XI, по разрезу 1982–1983 гг.).

Слой 6. Продукты коры выветривания кварц-серицитовых и кварц-хлоритовых сланцев – супесь тяжелая, рыжевато-бурая, рыхлая. Видимая мощность – до 0,1 м (Слой XII, по разрезу 1982–1983 гг.)

Основной фаунистический материал был зафиксирован в слоях 3 и 4 примерно в равных пропорциях. Общее количество остеологических находок составило 82 экз. Определение позволило установить присутствие среди материалов в обоих слоях остатков двух видов непарнокопытных: шерстистого носорога ( Coelodonta antiquitatis ) и дикой лошади ( Equus ferus ), Также среди остатков в слое 4 выявлен один фрагмент лопаточной кости представителя семейства козлообразных ( Caprinae gen. ). Костный материал сильно фрагментирован, общее количество идентифицированных остатков составляет только 14,6 %. Для слоя 3 процент определимых остатков выше в силу лучшей сохранности костей. В слое 4 большинство костей разрушено и «упаковано» в костеносную брекчию.

Как предмет биологической характеристики полученных остатков наиболее интересна полная пястная ко сть ископаемой лошади. При ее измерении учитывались характеристики длины, ширины и поперечников верхнего и нижнего эпифизов и диафиза в логарифмическом отношении к идентичным промерам онагра. Эта кость заметно больше по размерам, чем представленная в коллекции 1980-х гг. [Кожамкулова, Пак, 1988], и скорее соответствует среднеплейстоценовым лошадям Предал-тайской впадины [Васильев, Середнёв, Милютин, 2019]. Несмотря на это, показатели массивности пястных костей и максимальные значения промеров не противоречят показателям популяционной изменчивости позднеплейстоценовой ископаемой Equus ferus [Пластеева, Клементьев, 2017].

Каких-либо каменных артефактов при работах 2021 г. во вскрытых отложениях и на поверхности обнаружено не было. Однако некоторые особенно-42

сти памятника, а также состава и сохранности костного материала могут свидетельствовать об искусственном образовании этого тафоценоза. В первую очередь, это расположение исследуемого объекта на возвышенности, что исключает возможность формирования костеносного горизонта в результате естественных геологических процессов – коллювиального и делювиального сноса, либо аккумуляции аллювием. Обращает на себя внимание небольшое количество крупных костей, а среди них фрагментов черепов и нижних отделов конечностей, а также преобладание среди определимых фаунистических остатков именно промысловых видов копытных животных (с учетом материалов раскопок 1980х гг.). Также в коллекции присутствуют единичные кости с возможными следами антропогенного воздействия (раскалывание, заполировка), которые, однако, требуют дополнительного изучения.

Помимо со става ископаемой фауны и отсутствия признаков их естественного скопления, о наличии в этом месте стоянки первобытных людей косвенно свидетельствует выгодное расположение памятника. Он находится рядом с естественным скальным убежищем, на возвышенности, откуда можно контролировать территорию в не сколько сот км2 с расположенными на ней водоемами озерного типа.

Отсутствие в шурфе каменных артефактов может быть связано с тем, что в непосредственной близости от объекта нет источников сырья, пригодного для регулярного расщепления, во всяком случае, на данный момент. Дефицит литического материала предполагает его экономное использование, выражающееся как в стремлении к минимизации отходов при первичном расщеплении, так и в том, что со стоянки уносился максимально возможный объем каменных изделий.

Следует также отметить, что кварциты, которыми сложен останец, обладают высокой твердостью (~ 5,5–6 по шкале Мооса) и, несмотря на сильную трещиноватось, могут образовывать довольно крупные тонкие отдельно сти правильной геометрической формы с о стрым режущим краем, которые возможно использовать в качестве «разовых» инструментов. Идентификация же таких изделий практически невозможна.

Предполагаемый возраст памятника на основании литологии и строения разреза, а также анализа фаунистических данных может относиться к финалу MIS 3 – началу MIS 2. Об этом косвенно свидетельствует находка на стоянке остатков пещерной гиены, время обитания которой на настоящее время определяется для территории Северной Евразии как не позднее 26180 л.н. [Калмыков, Кобылкин, 2017].

Таким образом, стоянка Актас является спец-ифиче ским археологическим объектом, который можно охарактеризовать как «эфемерная стоянка». Расположение памятника, сохранность и видовой состав фаунистического комплекса указывают на искусственное происхождение ко стено сного горизонта. Наличие костей со следами антропогенного воздействия позволяет рассматривать Актас как kill-site, что делает ее единственным стратифицированным объектом палеолитического времени данного типа, известным в настоящее на территории Северного Казахстана. Вместе с тем, точная культурно-хронологическая атрибуция этого уникального для региона объекта требует дальнейшего тщательного изучения.

Исследования выполнены за счет проекта РНФ № 1918-00198.

Список литературы Исследовательские работы на верхнепалеолитической стоянке Актас (Северный Казахстан) в 2021 году

- Васильев С.К., Середнёв М.А., Милютин К.И. Крупные млекопитающие среднего и позднего плейстоцена из аллювиальных местонахождений Бибиха на реке Оби (Новосибирская область) и с реки Чумыш (Алтайский край) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2019. - Т. XXV. - С. 59-67. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.059-067

- Калмыков Н.П., Кобылкин Д.В. Первая находка пещерной гиены (Crocuta crocuta spelaea) на Окинском плоскогорье (Восточный Саян) // Доклады Академии наук. - 2017. - Т. 477. - № 1. - С. 57-60.

- Кожамкулова Б.С., Пак Т.К. Позднеплейстоценовая териофауна стоянки Актас (Кокчетавская область) и ее сопоставление с одновозрастной фауной Восточного Казахстана // Межрегиональное сопоставление мезозой-кайнозойских фаун и флор Казахстана (Материалы по истории фауны и флоры Казахстана. Т. 10.). - Алма-Ата: Наука, 1988. - С. 121-154.

- Матвиенко В.Н., Кожамкулова Б.С. Актас - стоянка позднепалеолитического человека в Северном Казахстане // Вестник АН КазССР. - 1986. - № I. -С.66-71.

- Пластеева Н.А., Клементьев А.М. Позднеплейстоценовая лошадь Equus (Equus) ferus (Perissodactyla, Equidae) Прибайкалья и Забайкалья // Труды ЗИН РАН. - 2017.- Т. 321. - № 2. - С. 180-198.