Исследовательский климат в России: барьеры реализации исследовательского потенциала молодежи

Автор: Воеводина Екатерина Владимировна, Шихгафизов Пирмагомед Шихмагомедович, Мишин Кирилл Юрьевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты мониторинга исследовательского климата в РФ и барьеров, препятствующих самореализации молодых ученых, на основе анкетирования ученых от 18 до 40 лет (N = 1 276) из 63 субъектов РФ. Выявлено, что молодые ученые ощущают неудовлетворенность финансированием научной деятельности, испытывают беспокойство по поводу социально-экономической обстановки. Автор предлагает рекомендации, направленные на улучшение исследовательского климата: это расширение перечня грантовых программ, адресная помощь молодым ученым из социально уязвимых слоев населения, закрепление категории «молодой ученый» в нормативном поле.

Исследовательский климат, исследовательский потенциал, молодой ученый, научно-исследовательская деятельность, институциональные барьеры в науке

Короткий адрес: https://sciup.org/170195893

IDR: 170195893 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9369

Текст научной статьи Исследовательский климат в России: барьеры реализации исследовательского потенциала молодежи

Введение. В настоящее время поддержка молодых исследователей является одним из приоритетных векторов национальной политики. Согласно целям нацпроекта «Наука и университеты», к 2024 г. планируется обеспечение научной отрасли не менее чем 33% профессорско-преподавательского состава (ППС) в возрасте до 39 лет в общей численности1. Однако процесс восполнения научных кадров в РФ характеризуется противоречивыми тенденциями на протяжении нескольких лет. Согласно оценкам Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, приток кадров в научную сферу в 2020 г. составил 85,5 тыс. чел., а выбытие из нее – 91,1 тыс.2 Наблюдается снижение числа исследователей, имеющих ученую степень, и молодых ученых в возрасте до 29 лет. При сохранении такого тренда возможны отрицательные экономические эффекты, связанные с дефицитом научнопедагогических кадров.

Данную тенденцию можно связать с рядом факторов, к примеру таких, как снижение престижа исследовательской и научно-педагогической деятельности в среде молодежи. Хотя общественное мнение в этом вопросе нельзя назвать однозначным, наука скорее не ассоциируется с высокими зарплатами и карьерными взлетами. Определенные стереотипы транслируются молодежными лидерами мнений: например, по данным мониторинга социальных медиа в 2013 г., 72% блогеров отрицательно оценили состояние российской науки, а положительно – только 10%1. С другой стороны, сам путь ученого весьма непрост – самореализация в этой сфере требует не только наличия определенных способностей и талантов, но и специфических личностных качеств, таких как целеустремленность, объективность (беспристрастность), критическое мышление и др. При этом в российских исследованиях нередко отмечается существование институциональных барьеров для самореализации ученых, связанных с несовершенством системы финансирования науки, неадекватностью управленческих решений, забюрократизированностью оценки вклада ученых и квалификационных работ. В частности, А.А. Жук анализирует не менее пяти таких препятствий – «ловушек» в сфере высшего образования, снижающих мотивацию к образовательной и научно-исследовательской деятельности [Жук 2018: 793].

Успешная самореализация ученого предполагает всестороннее раскрытие его исследовательского потенциала. Мы опираемся на то, что исследовательский потенциал является интегрированной характеристикой, включающей личностный (субъектный) и институциональный (средовой) компоненты [Tyurikov et al. 2021]. Если первый аспект скорее относится к мотивации, компетентности и деятельности ученого, то институциональный включает в себя средовые условия – от материальной инфраструктуры научно-исследовательской деятельности (далее – НИД) до культуры научного руководства. Именно на этом, внешнем по отношению к субъекту-исследователю институциональном аспекте мы сосредоточимся в данной статье. Для обозначения совокупности институциональных условий и возможностей, обеспечивающих реализацию научного потенциала ученых, мы предлагаем использовать новую социологическую категорию – исследовательский климат.

Описание исследования и методология. Анализ российских и зарубежных источников показывает, что он редко используется исследователями. Однако в зарубежной литературе его синонимом можно считать Institutional capacity for science systems – институциональный потенциал исследований. Это понятие встречается в локальных эмпирических исследованиях, направленных на описание ресурсных возможностей развития науки и ее отдельных отраслей. Например, в работе М.Р. Кабеба анализируются проблемы развития институционального потенциала науки, технологии и инноваций в Республике Уганда [Kabeba 2007]. Под институциональным потенциалом М.Р. Кабеба понимает возможности для НИД, которые обеспечиваются социальными институтами. Автор отмечает сильное влияние «вненаучных» факторов, связанных с политическими обычаями, практиками, нормами и правилами, регулирующими отношения между индивидами в науке, и приходит к выводу о необходимости создания сильных институтов, отвечающих за эффективность НИД. В исследо- ваниях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) используется термин Research Capacity (исследовательский потенциал) для обозначения институциональных возможностей в сфере научных исследований и разработок1. В его оценке ВОЗ опирается на Международную стратегию по объединению усилий стран в борьбе с болезнями (RCS-Plus). В ней используются свыше 10 индикаторов, включая лидерство ученых, оценку инфраструктуры НИД, внедрение результатов исследований в практику, в т.ч. в социально-политических целях. Среди российских работ довольно близким к проблематике нашего исследования является изучение делового климата в науке, проведенное ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2017 г., которое фокусировалось на изучении условий для научной деятельности в РФ и эффективности инструментов ее регулирования. Под деловым климатом в науке авторы понимали комплексную оценку состояния и перспектив российской науки со стороны ключевых акторов – руководителей научных организации и университетов [Деловой климат… 2019: 3]. На основе анализа источников мы пришли к заключению, что исследовательский климат заключает в себе институциональные возможности и условия для реализации научно-исследовательского потенциала ученых в рамках социальной системы.

В качестве методологической основы изучения исследовательского климата предлагается использовать институциональный подход. В фокусе анализа находятся два института, которые необходимо рассматривать в их функциональной взаимосвязи, – образование и наука. Поскольку образование создает предпосылки и мотивации к профессиональному овладению НИД, то анализ климата невозможен вне факторов этого института. При этом дисфункции одного института непосредственно отражаются на другом. Это продемонстрировано в работе Л.Е. Изотовой, Е.С. Киселевой и Д.А.Романова, где отмечается следующее противоречие: с одной стороны, методы и технологии современного образования зачастую отстают от требований научно-технического прогресса, а с другой – наблюдается скептическое отношение к науке и ученым в связи с многочисленными академическими фальсификациями [Изотова, Киселева, Романов 2018: 68]. Кроме того, возникает необходимость изучения влияния на климат таких институтов, как политика и экономика, формирующих запрос на научные исследования и кадры. В связи с этим можно предложить структурнологическую схему, включающую институциональные факторы-возможности в сфере науки и образования, воздействие которых ведет к тем или иным выходам-результатам (см. рис. 1).

Институциональные возможности НИД воспроизводятся социальной системой, включая государственную поддержку, социальный капитал и другие условия. В качестве «выходов» можно рассматривать последствия, к которым приводит реализация / не реализация институциональных возможностей. Так, например, отсутствие полноценной инфраструктуры, обеспечивающей НИД, обусловливает снижение ее эффективности. Выделенные возможности и выходы следует рассматривать как совокупность взаимосвязанных элементов: так, к примеру, отсутствие инфраструктуры НИД не только снижает эффективность последней, но и влияет на реализацию исследовательского потенциала ученых, отражаясь на удовлетворении профессиональной деятельностью, социальном самочувствии и т.д. Таким образом, дефицит институциональных

Институциональные возможности

«Выходы»

инфраструктура, обеспечивающая научноисследовательскую работу

эффективность научноисследовательской деятельности

системы вознаграждения престиж науки, академическая мобильность

престиж научно- ' исследовательской деятельности (НИД), повышение качества

_________ кадров Н ИД ________у

государственная система финансирования и поддержки исследователей

Наука как социальный институт

Образование как социальный институт

удовл етворенность социальными и бытовыми условиями

социальный капитал (сети взаимодействия ученых, в т.ч. глобальные, лидерство)

интеграция лучших практик и разработок НИД

Рисунок 1. Структурно-логическая схема институциональных факторов исследовательского климата

взаимосвязи с

«заинтересованными сторонами», в т.ч. бизнес________ средой ________

возможностей мы рассматриваем как барьер для реализации исследовательского потенциала.

В целях изучения исследовательского климата можно использовать как качественный, так и количественный подход. Качественные методы в институциональных исследованиях сосредоточиваются на латентных проблемах, в т.ч. связанных с изучением академического дискурса. Так, например, А.А. Жук обращает внимание на нарративный анализ с использованием источников, содержащих «прямую речь» акторов, – материалы публичных выступлений ученых, интервью в СМИ, записи в соцсетях и др. [Жук 2018: 793]. Количественная тактика находит широкое применение в трендовых исследованиях (например, проекты Института образования НИУ ВШЭ: А.Я. Кузьминова, М.М. Юдкевич, И.А. Фрумина, Т.Л. Клячко и др.). Так, в уже упомянутом нами исследовании делового климата в науке в качестве основного инструмента использовался количественный экспертный опрос, включающий оценку 50 показателей по 8 блокам: а) кадровый потенциал; б) материально-техническая база; в) информационная инфраструктура; г) научная кооперация, финансирование, научные результаты и коммерциализация; д) взаимодействие с обществом; е) институциональные условия. Основой методики являлись балльные шкалы с оценкой от 1 до 5 баллов (1 – негативная оценка текущей ситуации и ее ожидаемое ухудшение, 5 – позитивная оценка текущей ситуации и ее ожидаемое улучшение). Согласно выводам из этого исследования, наиболее высокие оценки получило взаимодействие науки с обществом и качество информационной инфраструктуры, а наиболее низкие – финансирование НИД и институциональные условия [Деловой климат… 2019: 118].

В 2022 г. авторами данной статьи было проведено изучение исследовательского климата в РФ на основе вышеизложенных принципов институциональ- ного подхода. Основным методом выступило анкетирование молодых ученых до 40 лет (N = 1 276) из 63 субъектов РФ. Выбор данного метода был обусловлен возможностью проведения сравнительного анализа, в т.ч. в мониторинговых целях. Выделение эмпирического объекта обусловлено важностью выделенной социальной группы для развития инновационного потенциала государства. При этом мы исходили из следующего понимания молодого ученого: это гражданин в возрасте до 40 лет включительно, профессионально занимающийся научной или научно-технической деятельностью1. Поскольку формирование ученого происходит не в момент получения диплома или трудоустройства в научную организацию, а является длительным процессом, помимо «профессиональных» ученых, в выборку были включены «потенциальные» ученые: студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, сотрудники научных организаций без квалификации.

Анкета включала в себя 9 показателей, которые могут быть использованы в программах регулярного мониторинга исследовательского климата в РФ: (1) социально-демографический и социально-профессиональный портрет молодого ученого; (2) характеристика исследований, проводимых молодыми учеными; (3) карьерные траектории молодых ученых; (4) ориентация на внутреннюю и внешнюю академическую мобильность; (5) результативность НИД; (6) удовлетворенность институциональными условиями НИД; (7) оценка государственных мер поддержки молодых ученых; (8) членство в научных сообществах; (9) социальное самочувствие.

Анализ результатов. Исследование позволило не только дать общую характеристику исследовательского климата в РФ, но и выявить ряд инфраструктурных дефицитов НИД, способных оказывать отрицательное влияние на самореализацию молодых ученых. Рассмотрим барьеры, препятствующие реализации исследовательского потенциала по трем группам – информационным, финансовым и социальным.

Информационный барьер относится к ознакомленности ученых с существующими формами поддержки исследователей. Если рассматривать результаты опроса молодых исследователей в целом, то практически половина респондентов (48%) частично наслышаны о мерах государственной поддержки, 40% отметили, что хорошо информированы в этой области, и 12% отметили, что ничего не слышали о данных мерах. При этом среди «неинформированных» оказались молодые ученые в младшей возрастной когорте – учащиеся вузов. Только 30% из них были хорошо осведомлены о существовании грантов и фондов, осуществляющих финансовую поддержку НИД. Вероятно, это связано с особенностью локальных информационных каналов в организациях, которые ориентированы скорее на сотрудников, чем на «потенциальных ученых».

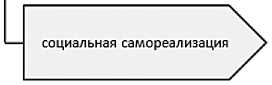

Однако основной барьер связан с финансированием научно-исследовательской деятельности молодых ученых. Согласно результатам опроса, среди прочих институциональных условий удовлетворенность финансированием получает у молодых ученых наиболее низкие оценки. В частности, мы предложили молодым ученым дать оценку таким условиям НИД, как финансирование, доступность материально-технических ресурсов, качество научного руководства и организация научных исследований. По каждому из этих пунктов были

■ Удовлетворенность организацией научных исследований по месту работы

□ Удовлетворенность качеством научного руководства

-

■ Удовлетворенность до ступностью материально-технических ресурсов

-

□ Удовлетворенность до статочностью финансирования научных исследований и разработок

Рисунок 2. Индексы удовлетворенности институциональными условиями НИД построены индексы от 0 до 1, где 0 свидетельствует о полной неудовлетворенности, а 1 – о наивысшей удовлетворенности (см. рис. 2). В оценке использовались балльные шкалы. К примеру, вопрос о финансировании был задан в следующей формулировке: «Оцените, пожалуйста, достаточность финансирования научных исследований и разработок по месту работы (выберите вариант ответа от 1 до 5, где 1 – финансирования недостаточно, 5 – финансирования достаточно). При этом только 19% опрошенных отметили, что финансирование является полностью достаточным, 17% нашли его совершенно недостаточным, а 31% респондентов дали среднюю оценку в пределах 3 и 4 баллов.

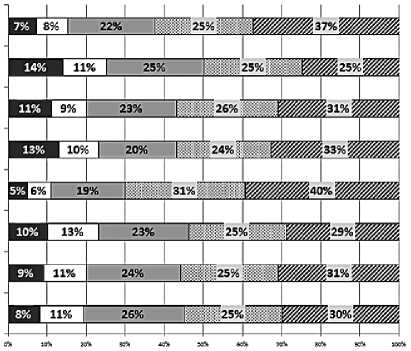

В большей мере ученые удовлетворены научным руководством (индекс удовлетворенности – 0,72 балла). И это преимущество, на наш взгляд, может быть использовано для принятия некоторых организационных решений. В частности, мы находим целесообразным расширить перечень грантовых программ, направленных на развитие материально-технической базы НИД для коллективов, возглавляемых опытными учеными. В качестве инструментов могут быть использованы модели современных ресурсных центров (научно-технических хабов) под руководством исследователей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Отметим также, что подобные меры поддержки достаточно высоко оценивались респондентами (см. рис. 3).

Примечательно, что молодые ученые наиболее удовлетворены именно качеством руководства. В то же время неоднократно обсуждаемый вопрос о том, что низкий размер стипендий для аспирантов-исследователей приводит к «двойной» занятости и перегруженности, находит подтверждение и в нашем замере. Так, абсолютное большинство (95%) аспирантов совмещают обучение в вузе с работой, а треть из них (30%) занимаются педагогической деятельностью. Подавляющее большинство молодых ученых (72%) отметили, что занимаются наукой в свободное от учебы и работы время. Это может свидетельствовать не только об увлеченности наукой, но и о перегруженности респондентов, которым недостаточно времени для решения исследовательских задач в рабочее или учебное время.

Анализируя вопросы исследовательского климата, нельзя не затронуть тему миграционных настроений – намерение переехать за рубеж может вытекать

Создание научно-образовательных и научных центров мирового уровня

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК)

Служебное жилье

Государственные жилищные сертификаты (ГЖС)

Гранты РНФи РФФИ

Премии Президента и Правительства РФ

Стипендии Президента и Правительства РФ

Оценка эффективности мер финансовой и социальной поддержки ( в процентах, данные округлены до целых)

Гранты Президента РФ

Рисунок 3. Оценка эффективности мер финансовой и социальной поддержки (данные округлены до целых чисел).

из неудовлетворенности институциональными возможностями для реализации потенциала молодых ученых внутри страны. С этой целью респондентам был задан вопрос, планируют ли они развивать карьеру за рубежом в текущем году. В табл. 1 представлена доля молодых ученых, давших положительный ответ, по федеральным округам. Как видим, лидером по этому показателю является Северо-Западный федеральный округ (14%). Не оказалось мигра-ционно настроенных ученых только в Дальневосточном федеральном округе (в Северо-Кавказском данные собраны не были). При этом в общей выборке каждый пятый отмечал, что не находит зарубежную карьеру целесообразной, а еще 49% не рассматривали такую возможность для себя в ближайшее время.

Таблица 1

Исследовательский климат: миграционные настроения исследователей

|

Федеральный округ |

Доля планирующих развивать научную карьеру за рубежом в текущем году, % |

|

Центральный федеральный округ |

6 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

14 |

|

Приволжский федеральный округ |

5 |

|

Южный федеральный округ |

7 |

|

Уральский федеральный округ |

3 |

|

Сибирский федеральный округ |

6 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

0 |

Миграционные намерения можно связать с рисками, касающимися самореализации в качестве ученого. Так, более трети (32%) респондентов, настроенных на эмиграцию, считают, что за рубежом существуют более благоприятные материальные условия для научно-исследовательской деятельности. На 2-м месте среди причин планируемой миграции – отсутствие перспектив в российской науке (21%). Еще 12% отметили наличие более интересных научных задач в зарубежной науке, и 8% – получение возможности мирового признания.

Поскольку опрос проводился весной 2022 г., после начала спецоперации в Украине, на мнение респондентов, безусловно, оказала влияние внешнеполитическая обстановка. В частности, молодые ученые довольно пессимистично оценивают социально-экономическую обстановку в России. Доля тех, кто характеризует ее положительно (как «очень хорошую», «хорошую» или «скорее хорошую»), не превышает 18% общего числа опрошенных. Подавляющее число респондентов (70%) считают, что текущая социальноэкономическая ситуация отрицательно повлияет на возможность заниматься наукой в РФ. Отсюда можно сделать вывод о негативном влиянии экономических и политических факторов на исследовательский климат в российской науке, по крайней мере, в отношении социального самочувствия и ожиданий молодых ученых.

Заключение. На основе проведенного исследования был выдвинут ряд практических рекомендаций относительно улучшения исследовательского климата в РФ и нивелирования барьеров в реализации исследовательского потенциала молодых ученых. В данной статье мы остановимся на основных рекомендациях, затрагивающих финансовые, социальные и информационные решения.

Финансовые меры . Систему поддержки предлагается усилить за счет внедрения комплекса мер: увеличения финансирования научно-исследовательской деятельности молодых ученых за счет введения новых грантовых и конкурсных программ, развития научных центров. В частности, целесообразно расширить виды дополнительного финансирования молодых исследователей, осваивающих программы аспирантуры, ординатуры, а также ассистентов-стажеров, относящихся к социально уязвимым категориям населения, находящимся в трудной жизненной ситуации, к примеру из числа лиц, имеющих инвалидность, малоимущих и других льготных категорий, отраженных в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», беженцев и вынужденных переселенцев. В качестве дополнительного инструмента можно предложить программы льготной ипотеки для ученых до 45 лет включительно с государственной поддержкой. Льготная ипотека рассматривается как способ удержания кадров в сфере науки и образования, особенно в регионах, испытывающих кадровый дефицит.

Социальные меры. Исследователи неоднократно подчеркивали необходимость закрепления единого понятия «молодой ученый» в нормативно-правовой базе РФ, однако пока в этом направлении существует только законопроект и отдельные локальные акты. При этом большинство мер поддержки распространяется на молодых ученых до 35 лет (без ученой степени или имеющих степень кандидата наук) и до 40 лет – для докторов наук. Однако в связи с новыми социально-демографическими тенденциями – увеличением доли старших возрастных групп в структуре населения и границ молодого возраста, установленных ВОЗ1, продолжительности жизни, увеличением пенсионного возраста в РФ мы находим целесообразным повышение верхней возрастной границы для оказания поддержки молодым ученым до 40 лет для кандидатов наук и до 45 – для докторов наук. Отметим, что, по оценкам исследователей, средний возраст докторов наук в РФ составляет 64 года, для кандидатов наук – 51 год1. При этом средний возраст защиты докторской диссертации приходится на 39–54 года, при том что на ее подготовку у соискателя обычно уходит от 8 до 10 лет [Гуртов 2015: 48].

Еще одним вектором социальной поддержки может стать развитие корпоративных программ в научных и образовательных организациях, тем более что сейчас подобные меры уже рассматриваются в качестве одного из показателей современных рейтинговых систем (например, в рейтинге «Три миссии университета»). В качестве способа профилактики перегруженности ученых и профессионального выгорания возможно предоставление дополнительных творческих отпусков для работы над научными исследованиями.

В целях увеличения доступности социальной и финансовой помощи для молодых ученых, на наш взгляд, актуально расширение перечня приоритетных для молодых ученых научных исследований и разработок по модернизации российской экономики. Согласно текущему законодательству2, молодым ученым до 35 лет и аспирантам, осуществляющим такие исследования, назначается дополнительная стипендия. Однако в данный перечень входят в основном естественнонаучные направления, медицинские, биологические науки и IT . Отсутствие внимания к социальным, политическим и гуманитарным наукам в рамках данного перечня, по нашему мнению, может воспроизводить дополнительные риски, связанные с инфраструктурным дефицитом. В условиях современных внешнеполитических вызовов, таких как информационные войны и провокации, актуальна поддержка молодых исследователей, изучающих вопросы социально-политической безопасности и стабильности социума.

Информационные меры. Помимо финансовых и социальных мер, предлагается развивать направление информационной поддержки, поскольку не все молодые ученые информированы о существующих программах помощи. В связи с этим целесообразно дополнительное информационное продвижение через неформальные каналы – социальные сети, блоги и рекламный контент. Так, по данным нашего исследования, 36% включены в такие сети. В качестве основного инструмента предлагается нативная (неявная) реклама, доказавшая свою эффективность в маркетинговых проектах. В целях развития неформальных коммуникаций необходимо создать федеральную социальную сеть – агрегатор ученых, способствующую информированию о программах государственной поддержки, обмену опытом, научной интеграции исследователей.

Список литературы Исследовательский климат в России: барьеры реализации исследовательского потенциала молодежи

- Гуртов В.А. 2015. Соискатель ученой степени доктора наук: публикационная активность. - Университетское управление: практика и анализ. № 2(96). С. 47-56.

- Деловой климат в российской науке - Doing Science (под ред. Л.М. Гохберг). 2019. М.: НИУ ВШЭ. 212 с.

- Жук А.А. 2018. Институциональные ловушки в сфере высшего образования. - Актуальные проблемы экономики и права. Т. 12. № 4. С. 789-799.

- Изотова Л.Е., Киселева Е.С., Романов Д.А. 2018. Взаимосвязь науки и образования: современные модели и методы диагностики. - Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. № 2(156). С. 67-70.

- Tyurikov A.G., Kunizheva D.A., Voevodina E.V., Gruzina Y.M. 2021. The Impact of the University Environment on the Development of Student Research Potential: Implementing Inbreeding in an Open Innovation Environment. - Higher Education Quarterly. Vol. 76, Is. 4. P. 874-888.

- Kabeba M.R. 2007. Strengthening Institutional Capacity for Science, Technology and Innovation in Uganda. - Theoretical and Methodological Approaches to Social Sciences and Knowledge Management. С. 331-340. Доступ: https://cdn.intechopen.com/pdfs/38294/InTech-Strengthening_institutional_capacity_for_science_technology_and_innovation_in_uganda.pdf (проверено 03.11.2022).