Исследовательский подход к обучению студентов технических специальностей в связке бакалавриат-магистратура

Автор: Кремлева Эльмира Шамильевна, Валитова Наталья Львовна, Новикова Светлана Владимировна, Гильманова Исламия Нурисламовна, Харисов Рустем Фаритович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 4 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается исследовательский подход к обучению студентов технических направлений ВУЗов. Подход заключается в освоении обучающимися теоретического материала через призму выполнения практических задач. Предлагается трехэтапное обучение по предложенному подходу, включающее в себя учебные и практические задания в бакалавриате, а также продолжение и развитие исследований в магистратуре на основе практических производственных задач. Подобная схема позволяет сформировать полностью готового к трудовой деятельности специалиста, значительно повышая его шансы на рынке труда.

Практические исследования, практическое обучение, производственный проект, исследовательское обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/140245495

IDR: 140245495

Текст научной статьи Исследовательский подход к обучению студентов технических специальностей в связке бакалавриат-магистратура

В современном мире основным индикатором успешности обучения в ВУЗе становится востребованность выпускников рынком труда. Предприятия хотят получить готового к выполнению практических производственных задач специалиста, имеющего не только глубокие теоретические знания, но и практические умения по своей специальности. Этого же требуют все современные как Российские [1-9], так и международные [10-14] образовательные стандарты и рекомендации.

Особенно актуальным это становится для выпускников технических ВУЗов, так как новые технологии, а, следовательно, и потребности предприятий в специалистах, разбирающихся в них, развиваются очень быстро.

То, что всегда считалось преимуществом Российского высшего образования, - ориентированность академического классического высшего образования на глубокие теоретические знания, - для инженерных ВУЗов сегодня является скорее недостатком : оторванность теоретических знаний от практики снижает мотивацию к обучению, создает впечатление о ВУЗе как об оторванном от действительности учебном заведении, понижает шансы выпускников найти хорошую работу в дальнейшем.

Хорошим решением данной проблемы становится так называемое «исследовательское обучение», когда теоретические основы студенты познают в процессе самостоятельного или частично-самостоятельного выполнения практического задания, сформулированного (в идеале) представителями предприятий данной области.

Применение исследовательского обучения в бакалавриате.

Практикоориентированность является в настоящее время важным требованием к обучению будущих инженеров. Технические ВУЗы стараются усилить блок лабораторных и практических занятий, для чего широко применяются как классические, так и электронные средства обучения [15-23] в том числе виртуальные лаборатории [24-28], специализированные обучающие пакеты, например, для обучения математическим дисциплинам [29-35], мультиязычные обучающие программы [36-38] и др.

Исследовательский подход применяется в обучении студентов специальности «Прикладная математика и информатика» Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева. В частности, интересные результаты были получены при обучении студентов по курсу «Компьютерное моделирование» с последующим развитием учебных исследовательских задач в практические в ходе выполнения бакалаврской, а затем и магистерской выпускной квалификационной работы.

Предмет «Компьютерное моделирование» изначально является практикоориентированным, и включает в себя выполнение ряда лабораторных работ в современных программных пакетах. Одним из наиболее перспективных для исследовательского обучения является программный пакет AnyLogic. Anylogic -программное обеспечение для имитационного моделирования систем массового обслуживания, разработанное российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. Санкт-Петербург. Anylogic поддерживает все подходы к созданию имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно динамический и агентный, а также любую их комбинацию. Моделирование применяется в науке и машиностроении, используется для получения новых знаний об объекте или для приближенной оценки поведения систем, слишком сложных для аналитического исследования. Применяют в тех случаях, когда эксперименты с реальной моделью слишком дороги, опасны, долговременны, неповторимы, невозможны и т.д. Исследовательское обучение разделяется на три этапа:

Первым этапом освоения компьютерного моделирования является выполнение лабораторных работ в пакете проектирования Anylogic. Формулируются учебные задачи, максимально тематически приближенные к возможным сферам практического применения пакета.

В частности, в процессе выполнения работы студенты должны выполнить следующее задание:

В банковский офис обращаются клиенты. Офис представляет собой автоматизированный пункт обслуживания, в котором установлен банкомат. Банкомат обслуживает одновременно одного клиента. Клиенты прибывают по экспоненциальному закону с интенсивностью λ =0,67. Одновременно в офисе может находиться не более 15 клиентов. Интервал времени работы банкомата подчиняется треугольному закону распределения с параметрами x min =0.8, x max =1,3 предпочтительное значение 1. Необходимо построить имитационную модель системы и исследовать ее эффективность. Далее модель усложняется добавлением в нее банковских кассиров, датчиков и анимации.

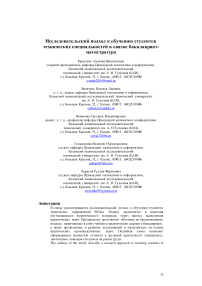

Для выполнения задания в руководстве к лабораторным работам дается подробное описание всех компонентов системы с иллюстрациями и пошаговой инструкцией по моделированию систем. В результате студент должен построить следующую модель:

Рис. 1. Двухканальная СМО – результат выполнения лабораторной работы и исследовать ее свойства.

Это начальный этап практического обучения.

На втором этапе студенту предлагается самостоятельно выбрать реальный объект, провести его моделирование и оптимизацию параметров. Данная работа может рассматриваться как выпускная квалификационная работа уровня бакалавриата.

Показательным примером такого исследовательского практического задания может стать работа студентки Гильмановой И. Н. (выпускница бакалавриата 2019 года). В качестве практического приложения студенткой было выбрано моделирование пассажиропотока одной из станций метрополитена г. Казани с последующей оптимизацией количества используемого на станции оборудования. Студентка формулирует проблему следующим образом: «Каждый день через станции метро проходят десятки тысяч пассажиров. Данный вид подземного транспорта пользуется успехом в силу своей скорости и доступности цены проездного билета. Однако, в некоторые промежутки времени, когда в городе происходит массовое передвижение людей к местам работы или учёбы и наоборот, создаются большие очереди, которые, в худшем случае, могут привести к сбою всей системы обслуживания. Встаёт вопрос — как свести к минимуму образование очередей в пунктах досмотра, кассовых аппаратов и турникетов, не меняя при этом структуру строения здания станции». Далее Гильманова переходит к непосредственному моделированию интенсивности пассажиропотока на основе измеренных среднего времени прохо ждения через пункты досмотра и турникеты; среднего времени обслуживания кассовых аппаратов; количества каждого элемента системы обслуживания, а также схемы северного вестибюля станции метро “Площадь Г. Тукая” и выхода к платформе.

Особо необходимо обратить внимание на то, что все перечисленные параметры системы студентка определяла самостоятельно в ходе натурных экспериментов, наблюдений и измерений. Это придало работе еще большую практическую ценность, так как исследования затронули полный цикл проектирования, как на реальном производстве. Приведем выдержки из описания проделанной студенткой исследовательской работы:

Краткое описание метода

Имитационное моделирование рассмотренной системы проводилось в среде AnyLogic 8.4.0 Professional [39]. Среда AnyLogic предоставляет помимо построения компьютерной модели системы массового обслуживания ещё и возможность анализа эффективности построенной модели, после которого можно использовать оптимизационный эксперимент, который позволит получить оптимальные значения при данных начальных условиях [40]. Задав новые значения после каждого оптимизационного эксперимента, и проводя новые, можно добиться наименьшего суммарного значения всех возникающих очередей у элементов системы обслуживания.

В работе выполнено моделирование случайного потока в СМО на примере пассажиропотока отдельно взятого вестибюля станции метро в вечерний час пик с помощью среды имитационного моделирования AnyLogic с учётом логики поведения пассажиров [41]. В модели используются такие элементы системы массового обслуживания с очередями [42], как: два вида металлоискателей, кассовые аппараты и турникеты. Также было экспериментально измерено среднее время пребывания пассажиров в каждом элементе СМО.

Пассажиры входят в вестибюль станции через один из двух металлоискателей первого типа, далее у каждого пассажира есть три возможных действия:

-

- у пассажира есть билет, и он проходит дальше в сторону металлоискателя второго вида и турникетов;

-

- у пассажира нет билета, и он идёт к кассовым аппаратам;

-

- пассажир передумал использовать этот вид транспорта до оплаты билета или его использования, и он идёт к выходу.

Далее, при первом варианте действия, пассажира могут остановить на второй пункт досмотра. После прохождения данного вида металлоискателя он продолжает движение к турникетам, проходит через один из них, спускается по эскалатору и попадает на платформу. Затем он ждёт 3 или 6 минут в зависимости от расписания поездов, и уезжает в нужном ему направлении.

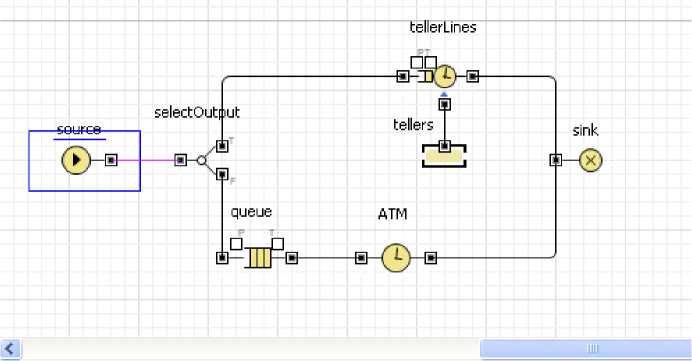

Логика поведения пассажиров, осуществляющих перемещение на станции метро, показана на рис. 2.

pedSource metalDetectorA pedSelectOutput pedSelectOutput! turnstiles pedGoToAvia pedWait pedSink!

Рис.2. Логика поведения пассажиров

На рис. 2 приняты следующие обозначения:

PedSource - вход в вестибюль метро (интенсивность входа: 2100 чел/час);

MetalDetectorA - металлоискатели первого вида (у входа в метро;

количество: 2; среднее время прохождения через них: 0,6 сек)

PedSelectOutput - разветвление логики:

-

1. переход на PedSelectOutput1 с вероятностью 0,7 (у пассажира есть билет, он проходит мимо кассовых аппаратов);

-

2. переход на BuyTickets с вероятностью 0,25 (нет билета, идёт к кассовым аппаратам);

-

3. переход на PedGoTo с вероятностью 0,05 (пассажир идёт на выход из вестибюля).

BuyTickets - кассовые аппараты (количество: 6, среднее время пребывания пассажира в данной системе: 8 сек, 18 сек или 38 сек в зависимости от способа приобретения и вида приобретаемого билета);

PedGoTo - пассажир идёт к выходу;

PedSink - пассажир выходит из метро;

PedSelectOutput1 - разветвление логики:

-

1. переход на Turnstiles с вероятностью 0,8 (пассажир идёт к турникетам);

-

2. переход на MetalDetectorB с вероятностью 0,2 (для прохождения осмотра ручной клади);

Turnstiles - турникете (количество: 4; среднее время задержки: 3 сек);

MetalDetectorB - металлоискатель второго вида (количество: 1; среднее время пребывания пассажира в системе: 10 сек);

PedEscalator - эскалатор, движуйся вних к платформе;

PedSelectOutput2 - разветвление логики:

-

1. переход на PedGoToAvia с вероятностью 0,45 (пассажир должен поехать в сторону станции “Авиастроительная”);

-

2. переход на PedGoToDub с вероятностью 0,55 (должен поехать в сторону станции “Дубравная”);

PedWait, PedWait1 - пассажир ожидает поезд в зависимости от расписания маршрута;

PedSink1, PedSink2 - пассажир заходит в поезд.

Описание проведённых экспериментов

Первоначальный имитационный эксперимент с моделью, представленной на Рис.1., проведен при модельном времени, равном 64800 сек (или 18 часов - время работы казанского метро с 06:00 до 00:00), при заданном реальном количестве металлоискателей, кассовых аппаратов и турникетов. По прошествии заданного времени суммарная очередь на всех видах оборудования за весь период работы метро составила 14846 человек.

Далее необходимо задать лимиты по количеству элементов устанавливаемого оборудования исходя из площади вестибюля: металлоискатели первого вида ≤ 5, кассовые аппараты ≤ 10, металлоискатели второго вида ≤ 3, турникеты ≤ 10. После чего был запущен оптимизатор модели.

Оптимальное количество оборудований после оптимизационного эксперимента: металлоискатели первого вида = 3, кассовые аппараты = 6, металлоискатели второго вида = 2, турникеты = 6. После того, как полученные оптимальные значения были заданы в качестве параметров модели, эксперимент был проведен заново. По окончанию нового имитационного эксперимента суммарное количество пассажиров во всех очередях составило всего 26 человек.

Выводы

Имитационное моделирование позволило оптимизировать количество обслуживающего оборудования станции метро. После наиболее успешного оптимизационного эксперимента можно сделать заключение, что оптимальным решением является: количество металлоискателей первого вида - 3 шт., количество кассовых аппаратов - 6 шт., количество металлоискателей второго вида - 2 шт., и турникетов - 6 шт. При запуске модели с указанными параметрами очередей, задерживающих всю систему или выводящую её из строя, не образовалось.

Научный руководитель отметил данную работу как одну из самых успешных в выпуске. Студентка приобрела бесценный опыт по созданию реальных систем. В настоящее время Гильманова поступила на первый курс магистратуры КНИТУ-КАИ, и продолжит работы по данной теме.

Другим интересным примером исследовательского обучения по реальному проекту может стать работа студента Харисова Р. Ф. (выпускник бакалавриата 2017 года). В отличие от Гильмановой И.Н., Харисов в момент написания бакалаврского диплома был принят с испытательным сроком на логистическое предприятие. Формулируя и реализуя собственный проект, студент проходил проверку руководства. Студенту сформулировали следующее проверочное задание:

Создание имитационной модели логистического склада с целью повышения эффективности работы, оптимизации складской логистики и управления цепочками поставок на этапах: планирование, управление, контроль.

Входные данные: план-схема склада, количество грузчиков на выгрузке, на разгрузке, на перемещении, контролеров, приемщиков, количество заявок в очереди, временные интервалы заявок, интервалы прибытия грузовиков доставки, грузовиков снабжения, среднее время загрузки и выгрузки.

Выходные данные: оптимальное количество погрузчиков и грузовиков доставки, при котором не менее 30% из них будут свободными, а суммарная стоимость их эксплуатации будет минимальной.

Приведем основные моменты из описания разработки:

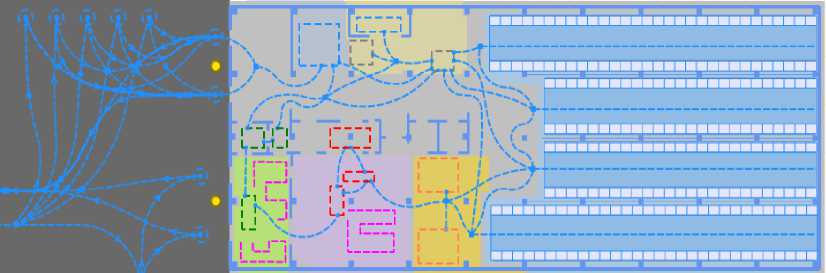

Разработка модели склада

При разработке модели была детально задана структуры склада с учетом его топологии: точного расположения зон, оборудования и путей движения техники. Затем задали бизнес-процессы, определяющие работу склада. Эти процессы определяют, что, когда, и с использованием какой техники делает персонал при выполнении различных операций. Затем задается график прихода товаров и поступления заказов на склад: с указанием времени, объема, номенклатуры.

Рис. 3. Структура склада

Также был разработан оптимизатор, который решает задачу линейного программирования: при заданных ограничениях (не менее 30% грузовиков доставки и погрузчиков должны быть свободны) целевая функция стоимости имеет вид

TA*TC + FA*FC→min, где TA и FA - количество грузовиков и погрузчиков,

TC и FC - стоимости их эксплуатации в час соответственно.

Результаты экспериментов

После запуска модели нам необходимо ввести входные данные. В ходе работы модели эти данные можно изменять. На 2D или 3D модели будет изображена работа склада со статистикой загруженности каждого вида ресурсов. Таким образом будет видно, каких ресурсов не хватает в тех или иных условиях.

Для бесперебойной работы склада нам необходимо 13 грузчиков, 3 контролера и 3 приемщика.

Оптимизатор решил, что для выполнения заданных ограничений и целевой функции, на складе необходимо иметь 4 погрузчика и 3 грузовика доставки.

Выводы

При вводе решения оптимизатора в качестве входных данных, в среднем 30% грузовиков доставки и погрузчиков остаются свободными. При этом суммарная стоимость их эксплуатации составляет 2500 у.е. в час.

Исследовательское практическое здание было оценено руководством предприятия как успешное, Харисов был принят в штат, а также защитил выпускную квалификационную работу на степень бакалавра с отличием, и проступил в магистратуру. Продолжением исследований в области моделирования стала его выпускная квалификационная работа в магистратуре.

Развитие исследовательского обучения в магистратуре.

Третьим этапом исследовательского обучения следует считать выполнение практических задач, сформулированных на производстве. В плане обучения подлобные задания могут выполнять студенты магистратуры, в подавляющем большинстве имеющие постоянное место работы к моменту защиты диплома.

Работая на предприятии, магистрант Харисов получил важное задание:

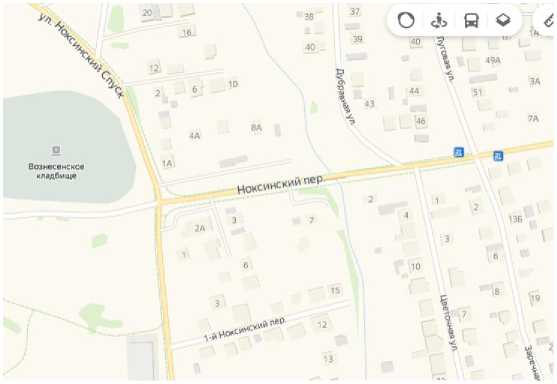

Создание имитационной модели перекрестка с целью повышения пропускаемости пересечения улиц Гали Динмухаметова и Ноксинский переулок.

Создать компьютерную модель и отчет с рекомендациями по организации и оптимизации дорожного движения:

-

• определение текущей пропускаемости перекрестка без светофора

-

• определение оптимальных режимов работы светофора и времени включения фаз, при котором время проезда перекрестка будет минимальным и количество автомобилей с улицы Ноксинский переулок не будет превышать 50.

Входные данные: план-схема перекрестка, количество проезжающих автомобилей в различных направлениях.

-

• Выходные данные: оптимальный режим работы светофора и время включения фаз, при котором будет обеспечена максимальная пропускная способность и количество автомобилей с улицы Ноксинский переулок не будет превышает 50.

Рис. 4. План-схема перекрестка

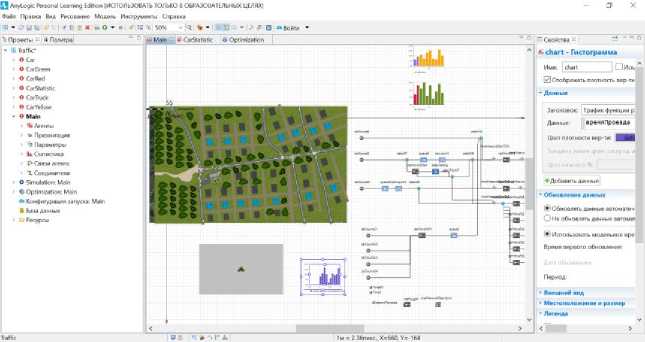

Используя полученный на предварительных этапах исследовательского обучения опыт, студент разработал полноценную коммерчески-реализуемую модель перекрестка:

Рис. 5. Главная страница модели

с подробными описания агентов:

– легковые автомобили. Начальная скорость – 2 км/ч.

Максимальное ускорение – 1.8 м/с, максимальное торможение – 4.2 м/с. Максимальная скорость – 160 км/ч. Ограничена моделью в 60 км/ч на дороге и 20 км/ч на парковке. Агент создается в начале каждой из улиц с разной интенсивностью, которая задается пользователем.

– Легковые грузовики. Начальная скорость – 2 км/ч.

Максимальное ускорение – 1.0 м/с, максимальное торможение – 3.0 м/с. Максимальная скорость – 110 км/ч. Ограничена моделью в 50 км/ч на дороге и 10 км/ч на парковке. Агент создается в начале каждой из улиц с разной интенсивностью, которая задается пользователем.

логики их действий:

selectNS

Г selectNS – выбор, куда поедет автомобиль. На северную сторону или южную. Задается вероятностью. Примерно 60% автомобилей сворачивают на северную сторону

timeMeasureStartToN – начинаем считать время проезда в северную сторону.

carMoveToN – движение объекта. У него есть свойство «Цель движения».

Автомобиль может двигаться к:

-

• Дороге

-

• Парковке

-

• Стоп-линии

-

• Автобусной остановке

timeMeasureFromN – Завершаем подсчет времени

carDispose – «Уничтожаем» автомобиль полноценной 2D и 3D анимацией:

Рис. 6. Вид дороги в результате работы неправильно отрегулированного светофора 2D

Рис. 7. Работа модели в 3D

и т.д. Полное описание модели является ноу-хау предприятия. В заключении студент Харисов отмечает:

-

1. Была построена имитационная модель перекрестка улиц Гали Динмухаметовой и Ноксинский переулок.

-

2. Были собраны данные о количестве проезжающих автомобилей в час-пик по 3-м направлениям.

-

3. Собранные данные были внесены в построенную модель. Используя данную модель, вычислили среднее время проезда данного перекрестка с выключенным светофором, которое составило 62 секунды.

-

4. Используя встроенный оптимизатор AnyLogic, получили оптимальное время работы светофоров в 30 секунд по главной дороге и 15 по

второстепенной. При данных параметрах среднее время проезда светофора составило 50 секунд.

Проделанная работа выполнялась по коммерческому проекту оптимизации дорожного движения г. Казани. Выполнив ее, студент завершил полный цикл исследовательского обучения, получив исчерпывающий набор как теоретических, так и практических навыков, применимых в реальных секторах экономики. По результатам выполнения, Харисов получил премию от руководства, магистерская выпускная квалификационная работа была с успехом защищена.

Выводы

Исследовательское обучение способно существенно повысить конкурентоспособность выпускников технических специальностей, позволяя им получить теоретические знания одновременно с практическими навыками, необходимыми на производстве. Целесообразным является трехступенчатый подход к подобному обучению: на первом этапе обучающиеся выполняют типовые учебные задания, приближенные к реальным. На втором этапе студенты самостоятельно выбирают реальный объект, сами формулируют исследовательскую задачу, и выполняют ее. Данный этап хорошо согласуется с целями и задачами выпускных квалификационных работ на уровне бакалавриата. Наконец студенты выполняют практические исследования по заказу реальных работодателей, выполняя коммерческие проекты. Этот этап целесообразно применять в магистратуре, где подавляющее большинство обучающихся имеют постоянное место работы. Пройдя все три этапа, выпускник будет обладать всеми необходимыми для рынка труда качествами – это готовый специалист, успешный в выбранной им профессии.

Список литературы Исследовательский подход к обучению студентов технических специальностей в связке бакалавриат-магистратура

- Zakharova I., Kuzenkov O. Experience in implementing the requirements of the educational and professional standards in the field of ICT in russian education. В сборнике: CEUR Workshop Proceedings Selected Papers of the 11th International Scientific-Practical Conference Modern Information Technologies and IT-Education, SITITO 2016. С. 17-31.

- Петрова И.Ю., Зарипова В.М., Ишкина Е.Г., Маликов А.В., Варфоломеев В.А., Захарова И.В., Кузенков О.А., Курмышев Н.В., Милицкая С.К. Ключевые ориентиры для разработки и реализации образовательных программ в предметной области «Информационно-коммуникационные технологии». Бильбао, 2013.

- Захарова И.В., Сыромясов А.О. Отечественные стандарты высшего образования: эволюция математического содержания и сравнение с финскими аналогами // Вестник ТвГУ. Серия Педагогика и психология. 2016. № 2. С. 140-155.

- Кузенков О.А., Тихомиров В.В. Использование методологии "Tuning" при разработке национальных рамок компетенций в области ИКТ// Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2013. № 9. С. 77-87.

- Кузенков О.А., Захарова И.В Взаимосвязь между проектом Metamath и продолжающейся реформой высшего образования в России // Образовательные технологии и общество. 2017. Т. 20. № 3. С. 279-291

- Захарова И.В., Кузенков О.А. Опыт актуализации образовательных стандартов высшего образования в области ИКТ// Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2017. Т. 13. № 4. С. 46-57.

- Захарова И.В., Дудаков С.М., Язенин А.В. О разработке магистерской программы по УГНС «Компьютерные и информационные науки» в соответствии с профессиональными стандартами // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. 2016. № 3. С. 114-126.

- Захарова И.В., Дудаков С.М., Солдатенко И.С. Проектирование образовательных программ в области ИКТ с учетом профессиональных стандартов // Инженерное образование. 2017. № 21. С. 140-144.

- Kuzenkov O.A., Zakharova I.V. Mathematical programs modernization based on Russian and International standards//Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т. 14. № 1. С. 233-244.

- Soldatenko I.S., Balandin D.V., Kuzenkov O.A., Zakharova I.V., Biryukov R.S., Kuzenkova G.V., Yazenin A.V., Novikova S.V. Modernization of math-related courses in engineering education in Russia based on best practices in European and Russian universities. В книге: 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016 44, Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation. 2016. С. 131.

- Zakharova I.V., Kuzenkov O.A., Soldatenko I.S., Yazenin A.V., Novikova S.V., Medvedeva S.N., Chukhnov A.S.Using SEFI framework for modernization of requirements system for mathematical education in Russia. В книге: 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education - Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016 44, Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation. 2016. С. 164.

- Новикова С.В., Новикова К.Н. Инструменты оценки эффективности обучения по стандартам SEFI в e-learning системе Math-Bridge // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Bedny A., Erushkina L., Kuzenkov O. Modernising educational programmes in ICT based on the Tuning methodology//Tuning Journal for Higher Education, 2014, V. 1. № 2. С. 387-397.

- Kremer, M., Brannen, C., & Glennerster, R. The challenge of education and learning in the developing world. // Science, 2013, 340(6130), 297-300.

- Медведева С.Н. Разработка интерактивных электронных образовательных ресурсов для e-learning.//Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской аэрокосмической отрасли» АКТО-2016 10-11 августа 2016 г. -С. 977-980

- Медведева С. Н. Проектирование дистанционного обучающего курса в среде Lotus Learning Space//Educational Technology

- Новикова С.В. Проблемы интеграции практико-лабораторных модулей в дистанционный обучающий комплекс среды Learning Space.//Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Медведева С.Н., Дубовский К.П. Проектирование электронного курса сложной логической структуры в системе дистанционного обучения Blackboard//Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Валитова Наталья Львовна, Новикова Светлана Владимировна, Кремлева Эльмира Шамильевна Разработка электронного образовательного ресурса в поддержку курса Software and Systems Engineering на платформе Blackboard для студентов Германо-Российского института новых технологий // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Кремлева Эльмира Шамильевна, Новикова Светлана Владимировна Программные средства поддержки самостоятельной работы студентов в рамках курса «Компьютерное моделирование процессов и систем» для студентов технических ВУЗов// Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Медведева С.Н. К методике проектирования информационных технологий обучения на основе компьютерных учебников.//Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева, -Казань: 1999. № 2-С. 76-79.

- Кузенков О.А., Кузенкова Г.В., Бирюков Р.С. Разработка фонда оценочных средств с использованием пакета MathBridge // Образовательные технологии и общество. 2016. Т. 19. № 4. С. 465-478.

- Кузенков О.А., Кузенкова Г.В., Киселева Т.П. Использование электронных средств обучения при модернизации курса "Математическое моделирование процессов отбора"//Образовательные технологии и общество. 2018. Т. 21. № 1. С. 435-448.

- Савкина А.В., Савкина А.В., Федосин С.А. Виртуальные лаборатории в дистанционном обучении. Образовательные технологии и общество. 2014. Т. 17. № 4. С. 507-517.

- Савинов И.А., Савкина А.В. Виртуальные лаборатории как средство обучения студентов В сборнике: Проблемы и достижения в науке и технике сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции. 2016. С. 14-16.

- Савкина А.В., Нуштаева А.В., Шарамазанов Р.М. Виртуальная лаборатория для определения длины световой волны с помощью колец Ньютона В сборнике: Современные проблемы управления и регулирования: инновационные технологии и техника сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 12-20.

- Савинов И.А., Савкина А.В. Виртуальный лабораторный практикум: технологии создания и реализации В сборнике: Вопросы технических наук: новые подходы в решении актуальных проблем сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. С. 13-15.

- Нуштаева А.В., Савкина А.В., Тихонова Н.П., Макарова Н.В., Немчинава Е.А., Пыресева О.С. Разработка виртуального лабораторного комплекса для определения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли В сборнике: Лучшая научно-исследовательская работа 2017 сборник статей XI Международного научно-практического конкурса. 2017. С. 68-73.

- Ларин С.В. Алгебра и математический анализ с GeoGebra.//Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. -2013. -№1(23). -С.236-240.

- Валитова Наталья Львовна, Новикова Светлана Владимировна Внедрение интерактивных демонстраций в статичные элементы обучения системы MathBridge// Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Савкина А.В., Нуштаева А.В., Борискина И.П. Информатизация курса "Алгебра и геометрия" с помощью интеллектуальной обучающей системы Math-Bridge Образовательные технологии и общество. 2016. Т. 19. № 4. С. 479-487.

- Савкина А.В., Немчинова Е.А., Макарова Н.В. Реализация многоуровневых алгоритмов сортировки при создании динамических упражнений в интеллектуальной обучающей системе Math-Bridge. В сборнике: XLV Огарёвские чтения Материалы научной конференции. В 3-х частях. Ответственный за выпуск П.В. Сенин. 2017. С. 745-749.

- Макарова Н.В., Немчинова Е.А., Савкина А.В., Федосин С.А. Возможности интеллектуальной системы Math-Bridge при обучении студентов методам сортировки массивов Инженерное образование. 2017. № 21. С. 110-116.

- Новикова С.В. Нестандартные элементы e-learning курсов системы Math-Bridge// Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Кремлева Эльмира Шамильевна, Новикова Светлана Владимировна Использование интерактивных формул и выражений в динамических тест-объектах e-learning системы MathBridge // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Новикова С.В., Снегуренко А.П. К вопросу создания мультиязычных электронных обучающих курсов// Международный электронный журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology

- Novikova S.V., Sosnovsky S.A., Yakhina R.R., Valitova N.L., Kremleva E.Sh. The specific aspects of designing computer-based tutors for future engineers in numerical methods studying. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2017; 2(21):322-343.

- DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.322-343

- Snegurenko A.P., Sosnovsky S.A., Novikova S.V., Yakhina R.R., Valitova N.L., KremlevaE.Sh. Using E-Learning Tools to Enhance Students-Mathematicians' Сompetences in the Сontext of International Academic Mobility Programmes. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2019; 23(1):8-22.

- DOI: 10.15507/1991-9468.094.023.201901.008-022

- Borshchev A. The Big Book of Simulation Modeling: Multimethod Modeling with AnyLogic 6. Chicago, 2013.- p. 182-187.

- Куприяшкин, А.Г. Основы моделирования систем [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Куприяшкин; Норильский индустр. ин-т. - Норильск: НИИ, 2015. - 135 с.

- ISBN: 978-5-89009-628-9

- Антонова В., Гречишкина Н., Кузнецов Н., Сухорукова Н. Моделирование трафика систем массового обслуживания в среде ANYLOGIC на примере пассажирапотока станции метро. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2018. №3. Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/mar18/8/text.pdf

- Gross D., Shortie J. F., Harris C. M. Fundamentals of queueing theory. 4th ed. New Jersey: John Wiley