Источники и история изучения керамики ямной культуры среднего Поволжья и Южного Урала

Автор: Мочалов О.Д.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнология

Статья в выпуске: 2-1 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальным вопросам изучения керамики ямной культуры Среднего Поволжья и Южного Урала. Предлагаются важные дополнения к характеристике источниковой базы. Проводится анализ истории изучения керамики ямной культуры. Изучаемая керамика является классической керамикой ямной культуры и представляет весь диапазон типов не только Волго-Уралья, но и сопредельных территорий. Делаются важные выводы об общем и различном в керамике Поволжья и Приуралья.

Ранний бронзовый век, ямная культура, волго-уралье, источники, история изучения

Короткий адрес: https://sciup.org/148199313

IDR: 148199313 | УДК: 903

Текст научной статьи Источники и история изучения керамики ямной культуры среднего Поволжья и Южного Урала

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара Институт истории и археологии Поволжья, г. Самара

Поступила в редакцию 01.11.2009

Статья посвящена актуальным вопросам изучения керамики ямной культуры Среднего Поволжья и Южного Урала. Предлагаются важные дополнения к характеристике источниковой базы. Проводится анализ истории изучения керамики ямной культуры. Изучаемая керамика является классической керамикой ямной культуры и представляет весь диапазон типов не только Волго-Уралья, но и сопредельных территорий. Делаются важные выводы об общем и различном в керамике Поволжья и Приуралья. Ключевые слова: ранний бронзовый век, ямная культура, Волго-Уралье, источники, история изучения.

В связи с увеличением материалов эпох энеолита – ранней бронзы вновь стали актуальными вопросы происхождения ямной культуры, ее локальных особенностей, взаимодействия и, наконец, культурного единства самих ямных племен. Эти же проблемы возникают и при изучении формирования традиций начала среднего бронзового века.

Из этого логически вытекает необходимость специального изучения отдельных категорий инвентаря и, конечно, самой массовой – керамики, которая является чутким индикатором инокультурных воздействий. Актуальность связана и с интерпретационными возможностями керамики как исторического источника, возможностью использования разных методов ее анализа для извлечения наиболее объективной информации. Нередко керамика – единственный сопровождающий захоронения инвентарь. В эпоху ранней бронзы из-за отсутствия поселений в регионе известна только керамика погребальных памятников и единичные фрагменты сосудов на поселениях.

Несмотря на многолетнее изучение древностей эпохи бронзы Волго-Уралья, анализу керамики было посвящено не так уж много специальных работ. В начале 50-х годов XX в., когда исследования в регионе только начинались, здесь не было открыто мощных пластов памятников ранней бронзы. Первые опубликованные сосуды эпохи бронзы в работах В.В. Гольмстен (1928), О.А. Кривцовой-Граковой (1955), Н.Я. Мерперта (1958) содержали в первую очередь описания и сугубо предварительные данные о систематизации1.

но около 300 сосудов, то на территории от Донца до Днестра (современная Украина) - около 500 сосудов, в северо-западном, сравнительно небольшом регионе (Молдова и прилегающие районы) - около 250 сосудов. Остальная часть керамики (150-200 сосудов) приходится на территории западных окраин ямной общности. При этом в самом восточном Волго-Уральском регионе всего 100-110 сосудов. Таким образом, ямная керамика рассмотренных территорий насчитывает 54 сосуда (не считая нерекон-струируемых мелких фрагментов) и составляет не менее 4,5% и не более 5% от керамики всей ямной культурно-исторической области. Однако именно в Волго-Уралье распространена классическая круглодонная керамика ямной культуры. Значительная часть керамики западных районов ямной области представлена специфичными плоскодонными формами, не имеющими прямого отношения к гончарным традициям ямной культуры.

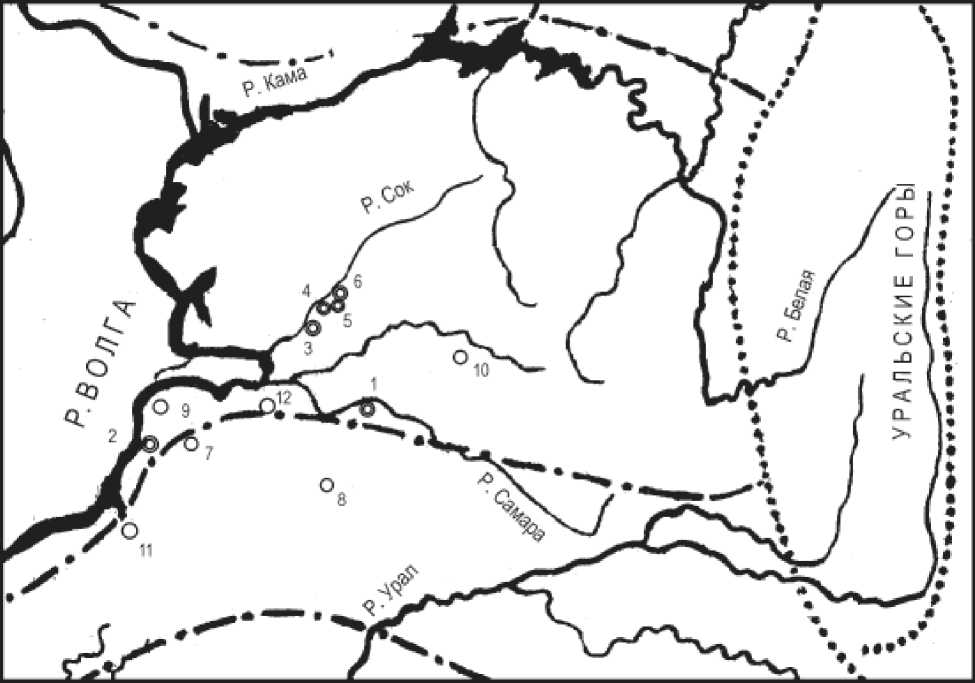

Керамика ямной культуры Среднего Поволжья (рис. 1; 2)

Керамика ямной культуры южной части лесостепного Заволжья представлена 23 целыми и реконструируемыми сосудами средневолжского варианта ямной культуры, происходящими из 12 памятников, а также несколькими фрагментами. Большинство керамических комплексов локализуется в бассейнах рек Самара и Сок, что соответствует югу лесостепной – северу степной зон. По подсчетам Д.В. Кормилицына, керамика фиксируется в 25% погребений ямной культуры лесостепного Заволжья.2 В других регионах Вол-го-Уралья керамика фиксируется в 21,2% - 25% захоронений. При этом, по подсчетам Н.П. Са-лугиной, памятники, в которых зафиксирована керамика в целом по Волго-Уралью составляют около 30%, в памятниках Поволжья керамика встречается чаще (45%), чем в Приуралье (24%).3

Рис. 1. Карта памятников ямной культуры Среднего Поволжья, в которых обнаружена керамика: 1 - Покровка – 1 сосуд; 2 – Екатериновка – 3 сосуда; 3 – Грачевка II – 6 сосудов; 4 – Лопатино I – 2 сосуда; 5 – Лопатино II – 1 сосуд; 6 – Потаповка I – 1 сосуд; 7 – Абашево II – 1 сосуд; 8 – Журавлиха I – 1 сосуд; 9 - Кашпир III – 1 сосуд; 10 – Березняки I – 4 сосуда; 11 – Надеждинка – 1 сосуд; 12 – Николаевка III – 1 сосуд.

Здесь и далее пунктиром обозначены границы ландшафтных зон. Одинарный круг – памятники раннего этапа ямной культуры, двойной круг – памятники позднего этапа ямной культуры

Это свидетельствует о весьма невысокой значимости данной категории инвентаря в погребальном обряде. Более 8% керамики лесостепного Заволжья обнаружено вне погребений в ритуальных ямах (Екатериновка, Лопатино I, к. 31). Имеются сосуды, окрашенные охрой.

Керамика ямной культурно-исторической области впервые была систематизирована Н.Я. Мерпертом, который собрал все имеющиеся к концу 60-х годов сосуды из погребений. Основой типологии служило наличие или отсутствие выделенной шеи. В результате было выделено два преобладающих типа, а в отдельную группу были вынесены сосуды, отнесенные к древнейшим фор-мам.4 В одной из работ И.Б. Васильева впервые были специально представлены ямные сосуды лесостепного Поволжья, однако для разработки их типологии представленного количества было недостаточно.5 Таким образом, до конца 80-х годов XX в. констатировались лишь особые признаки ранней и поздней (уплощенное дно) ямной керамики, выявленные еще И.В. Синицыным и К.Ф. Смирновым для Нижнего Поволжья.6

В конце 80-х годов XX в. увеличилось количество источников. К проблеме типологии ямной керамики вернулся М.А. Турецкий.7 Проанализировав работы своих предшественников, он в качестве основных признаков, по которым возможно разделение всего керамического массива, выбрал форму венчика и дна. М.А. Турецким был использован подход, апробированный для южнобугского и юго-западного вариантов ямной общности. В результате керамика ямной культуры Волго-Уральского региона была разделена по форме венчика на три отдела, по форме дна - на группы, а группы на основании общей пропорциональности делились на типы. В итоге исследователем были выделены сосуды с чертами хвалын-ской и репинской культуры, катакомбной культуры (сосуды с уплощенным дном и слабовыраженной шеей). По его мнению, влияние катакомбной культуры на ямную привело к формированию керамики полтавкинского типа. Также М.А. Турецким были приведены общие сведения о составе формовочных масс керамики. Необходимо отметить, что в качестве поздней ямной исследователем рассматривалась и керамика с фактически плоским дном. В этом значи-

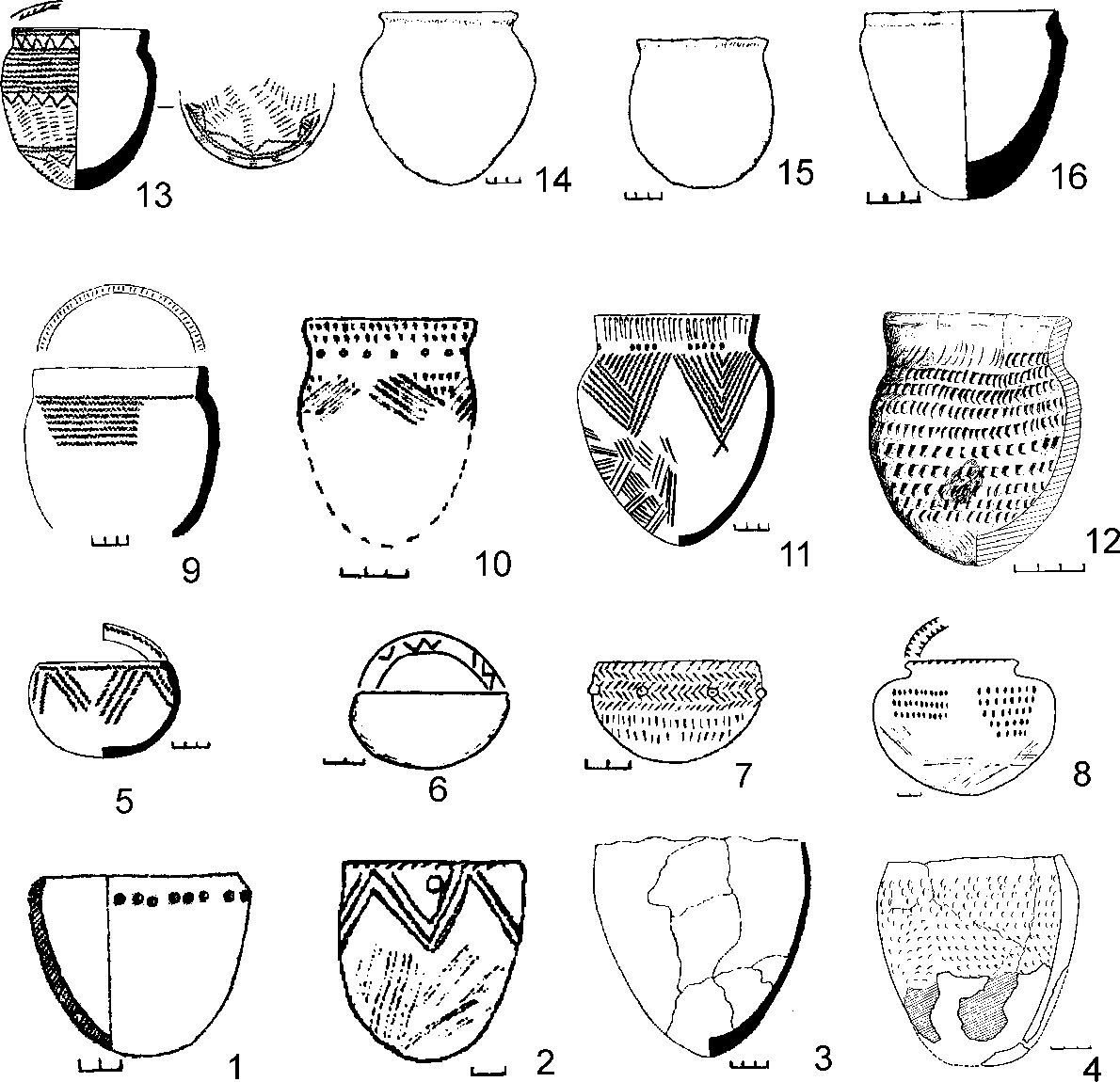

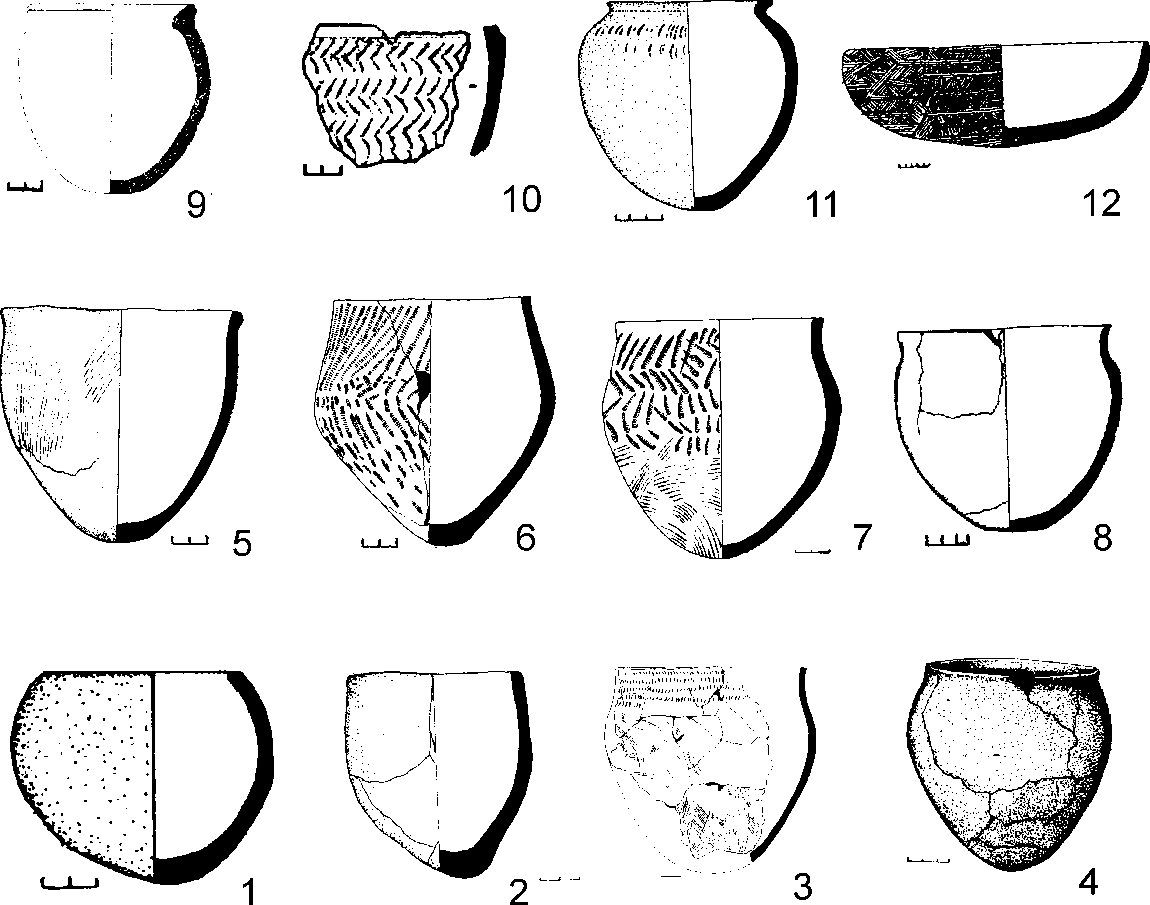

Рис. 2. Керамика ямной культуры Среднего Поволжья:

1 – Надеждинка, 1/1; 2 – Николаевка III, 3/1/1; 3 – Абашево II, 2/2; 4 – Журавлиха I, 1/16; 5 – Екатериновка II, 1/3; 6 – Лопатино I, 31/1; 7 – Березняки I, 14/1/1; 8 – Лопатино II, 3/2; 9 – Лопатино I, 31, яма 1; 10 – Покровка I, 15/2; 11 – Екатериновка V, п.1; 12 – Екатериновка, ритуальная яма; 13 – Пота-повка I, 5/1; 14 - Березняки I, 14/1, с.3; 15 - Березняки I, 14/1, с.4; 16 – Кашпир III, 3/1

тельную роль сыграли представления самого автора статьи и сложившиеся ранее подходы. Таким образом, в данную типологию попала определенная часть керамики периода перехода от ранней к средней бронзе, которая в равной мере может рассматриваться как принадлежащая началу следующего хронологического этапа. В конце 90-х годов XX в. М.А. Турецкий, выделив средневолжско-приуральский вариант ямной культуры, отметил существенные отличия керамики Среднего Поволжья от керамики Приуралья, в том числе отсутствие в Среднем Поволжье круглодонных бесшейных форм, указал на присутствие в Заволжье элементов орнамента керамики по-зднеэнеолитических волосовских и гаринско-борс-ких племен.8 Н.К. Качалова критически рассмотре- ла работу М.А. Турецкого и отметила аморфность типологии из-за отсутствия сопоставления с орнаментом, выделила точные признаки, различающие, на ее взгляд, позднеямную и полтавкинскую керамику9. Вопрос о происхождении керамических традиций ямной культуры также затрагивался исследователями в связи с наличием у посуды черт позднего энеолита, в первую очередь керамики хвалынской, репинской и других культур, которые интерпретируются по-разному.10 Д.Я. Телегин в специальной работе рассмотрел формирование ямного керамического комплекса, обобщив материалы от Днепра до Урала.11 Исследователь выделил 5 основных форм ямной керамики, которые, по его мнению, характерны для всех территорий ямной области. Ос- новными компонентами раннеямного комплекса он считает среднестоговский и хвалынский. Таким образом, форма и декор ямной керамики лесостепного Заволжья рассматривались исключительно в общих типологических схемах.

Технология ямной керамики репинского типа Волго-Уралья была специально проанализирована Н.П. Салугиной. В выборку вошли 9 сосудов из лесостепного Заволжья и 5 из Приуралья, относящихся, по мнению автора, к репинскому типу. В результате был сделан вывод о протогончарном уровне производства данной посуды, большом разнообразии навыков труда и возможном участии хвалынских групп в сложении репинских керамических традиций.12 Две работы Н.П. Салугиной посвящены технологии изготовления керамики ямной культуры Волго-Уралья.13 Исследователь отмечает различные традиции в гончарстве ямных племен, особенно позднего этапа культуры. Н.П. Салугиной также учтены материалы лесостепного Заволжья при изучении проблемы формирования гончарства населения среднего бронзового века.14 Сопоставив технологию изготовления по-зднеямной керамики с полтавкинской, автор приходит к выводу, что несмотря на ряд инноваций резкой смены населения в Волго-Уралье на рубеже эпох ранней и средней бронзы не было. О.Д. Мочаловым были детально проанализированы формы и орнамент ямной керамики, в частности бассейна р. Самары, разработана типология (6 типов), проанализирована естественная структура форм по методу А.А. Бобринского и структура декора по методу Е.В. Волковой.15 В результате автор пришел к выводу о неустойчивости навыков формообразования, многокомпонентности традиций, влиянии майкопско-новосвободненской культуры.16 Подтверждена прямая связь с полтавкинской культурой начала среднего бронзового века.

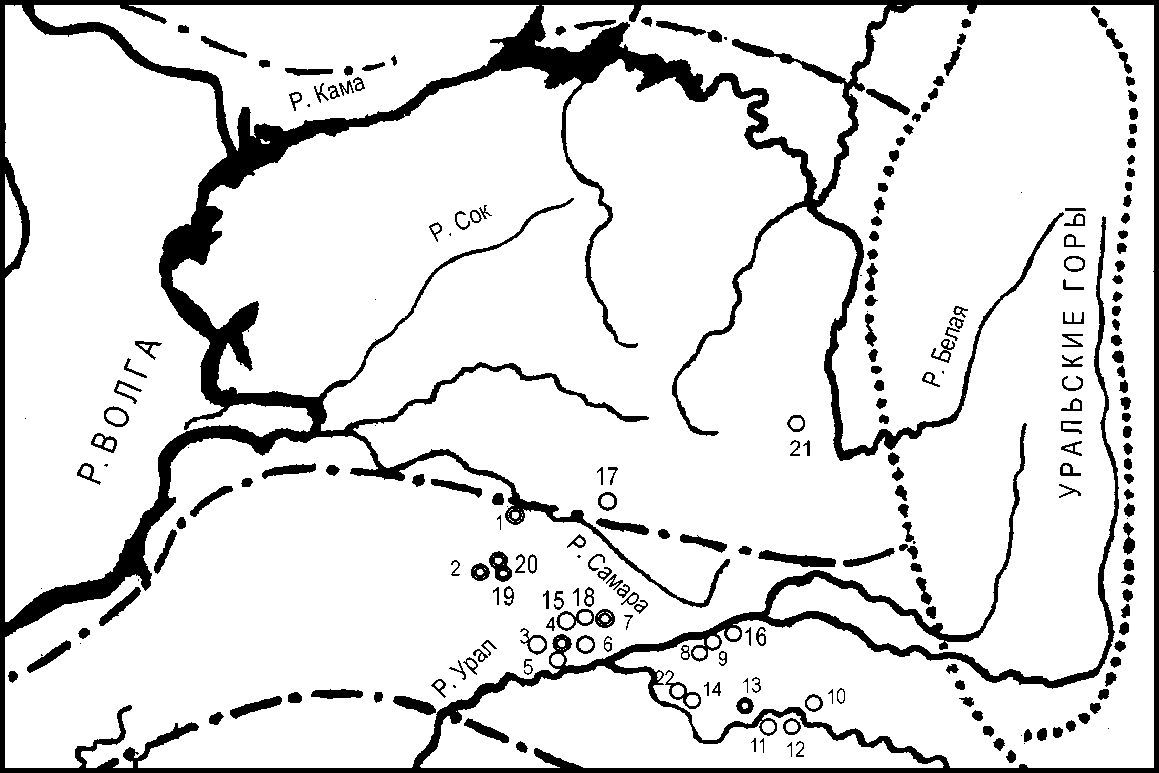

Керамика ямной культурыЮжного Урала (рис. 3; 4; 5)

Керамика ямной культуры степного Приуралья представлена 31 реконструируемым сосудом, включая крупные фрагменты, 3 из которых, воз-

Рис. 3. Карта памятников ямной культуры Южного Урала, в которых обнаружена керамика:

1 – Медведка – 2 сосуда, 2 – Ефимовка IV – 1 сосуд; 3 – Трудовое II – 1 сосуд; 4 – Болдырево I – 2 сосуда; 5 – Болдырево IV – 1 сосуд; 6 – Барышников – 3 сосуда; 7 – Герасимовка II – 1 сосуд; 8 – Пятилетка – 1 сосуд; 9 - Нижняя Павловка V – 1 сосуд; 10 – Увак – 1 сосуд; 11 – Тамар-Уткуль VII – 1; 12 – Тамар-Уткуль VIII – 3 сосуда; 13 – Изобильное I – 2 сосуда; 14 – Линевка III – 1 сосуд; 15 – Шумаево – 1 сосуд; 16 – Большой дедуровский маар – 1 сосуд; 17 – Грачевка – 1 сосуд; 18 – Мустаево V – 2 сосуда; 19 – Петровский – 2 сосуда; 20 – Курманаево III – 1 сосуд; 21 – Елембетово – 1 сосуд, 22 - Ветлянка IV – 1 сосуд.

Одинарный круг – памятники раннего этапа ямной культуры, двойной круг – памятники позднего этапа ямной культуры

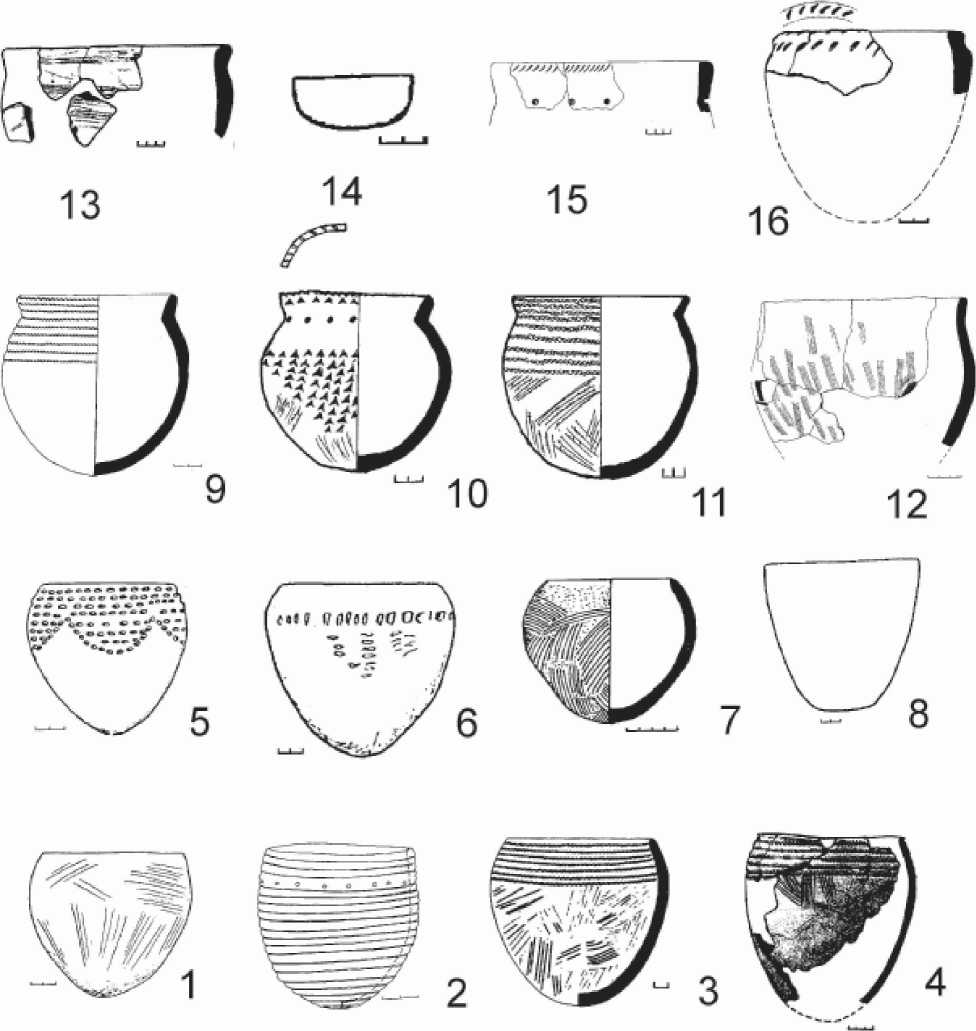

Рис. 4. Керамика ямной культуры Приуралья:

1 – Барышников, 5/1; 2 – Герасимовка II, 4/2; 3 – Мустаево V, 8/2; 4 – Ефимовка IV, 6/1; 5 – Барышников, 3/6; 6 – Барышников, 4/1; 7 – Болдырево IV, 2/5; 8 – Елембетово, 13/1; 9 – Курманаевка,3/1; 10 – Петровский, к.1; 11 – Петровский, к.1; 12 – Грачевка, 5/1; 13 – Медведка, к.3; 14 – Медведка, 5/1; 15 – Болдырево I, к.8; 16 – Болдырево I, к.9

можно, являются жаровнями. Керамика происходит из 22 памятников, в основном приуроченных к бассейнам Урала и Илека. 6% керамики обнаружено вне погребений: один сосуд происходит из насыпи кургана, 1 обнаружен над погребением. М.А. Турецким к ямной культуре также был отнесен сосуд из к.13, п.1 могильника абашевской культуры Елембетово в лесостепной зоне Приуралья.17 Кроме того, ямный облик имеет круглодонный сосуд из алакульского могильника Ветлянка IV, 14/5.18

В 2004 г. все материалы были обобщены С.В. Богдановым.19 По мнению С.В. Богданова, применение сосудов в обряде было очень своеобразно, так как большинство из них обнаружено не рядом с погребенным, а в заполнении ям, на заплечиках, в насыпе, ровике и т.д. Многие сосуды окрашены охрой. Автор обращает особое внимание на асимметрию сосудов, что, по его мнению, отражает некую деградацию гончарных технологий. В работах по ямной культуре Приуралья керамическая выборка обычно географически рас-

W'OK w*x*x 4 v

Рис. 5. Керамика ямной культуры Зауралья:

1 – Трудовое II, 5/1; 2 – Тамар-Уткуль VIII, 8/1/2; 3 – Большой Дедуровский мар, 1/1; 4 – Увак, 5/6;

5 – Тамар-Уткуль VII, 4/1; 6 – Тамар-Уткуль VIII, 8/1/1; 7 – Тамар-Уткуль VIII, 5/1; 8 – Изобильное I, 5/1;

9 – Ветлянка IV, 14/5; 10 – Нижняя Павловка V, 3/2; 11 – Линевка III, 1/1; 12 – Пятилетка, к.3

сматривается в целом. На мой взгляд, имеет смысл ее разделения на керамику из памятников западнее р. Урал (приуральскую), входящую в ВолгоУральское междуречье и восточнее р. Урал (зауральскую). Это в большей мере отражает внутри-культурную специфику и соответствует географическим критериям. В Приуралье зафиксировано 19 сосудов – 57% выборки, из них 10 сосудов происходят из памятников раннего этапа. В Зауралье зафиксировано 14 сосудов – 43% выборки, из которых почти все (13) относятся к поздним типам. В Приуралье керамика происходит из 12 памятников, в Зауралье - из 8. Таким образом, керамический ареал ямной культуры в целом тяготеет к Приуральскому региону. Следует отметить, что именно в Приуральско-зауральском регионе зафиксированы позднеэнеолитичес-кие, иногда подкурганные погребения с керамикой (Ишкиновка I, Ефимовка – Приуралье, Александровский IV, погр. Дружный, Восточно-Курайли I, Баишево XIII - Зауралье), которая иногда интерпретируется как раннеямная. На са- мом деле формы (с приостренным дном) и специфическая орнаментация (шагающая гребенка, уточки, плотная елка) не позволяют отнести эту керамику к ямной. Локализация большей части этих энеолитических сосудов восточнее р. Урал, где фактически неизвестно раннеямной посуды, не дает возможности связывать ее с генезисом местного варианта ямной культуры.

Некоторые памятники, содержащие ямную керамику, находятся на пограничной территории Заволжья и Приуралья (Медведка, Ефимовка, Петровский, Курманаево III, Грачевка, Березняки I). Керамические типы очень близки. Это не дает возможности резко разделять керамические ареалы двух соседних регионов.

М.А. Турецким керамика Приуралья была включена в общую типологию ямной керамики Волго-Уральского междуречья.20 Исходя из выборки более чем двадцатилетней давности им было отмечено, что в Приуралье отсутствуют сосуды с четко выделенной шеей, а преобладают бесшейные сосуды. Н.Л. Моргуновой и А.Ю. Кравцовым были изучены особенности керамики бассейна р. Илек и выделено 2 типа сосудов, проведены сопоставления с регионами Нижнего и Среднего Повол-жья.21 При этом в сопоставительные таблицы авторами включена плоскодонная керамика, многими исследователями относимая уже к полтавкинской и катакомбной культурам эпохи средней бронзы. В то же время в одной из работ Н.Л. Моргунова признает появление плоскодон-ности бесспорной новацией.22

Керамика ямной культуры Приуралья наиболее детально проанализирована в монографии С.В. Богданова.23 Для типологического анализа автором было учтено 23 сосуда. На этой основе выделено 4 группы сосудов и 7 керамических типов, применимых, по мнению С.В. Богданова, для памятников Нижнего Поволжья и Северного Прикаспия. Некоторые сосуды, и поселенческие (Турганикская стоянка), и погребальные (Линев-ка III к.1), по его мнению, не являясь прямым импортом, сопоставимы с позднемайкопской керамикой Северного Кавказа, как и некоторые заволжские аналоги. Специальное внимание уделено автором инокультурной керамике, которая, по его мнению, практически не помещалась в захоронения. Инокультурная керамика погребений представлена посудой энеолита Зауралья (Ефи-мовка IV, Изобильное I). В целом же С.В. Богданов считает, что инокультурная керамика в большей степени представлена на поселениях. В то же время дискусионно само выделение ямных слоев на поселениях Приуралья. Речь скорее может идти об отдельных фрагментах керамики поздненеолитического облика. Некоторые выводы С.В. Богданова о керамике были критически рассмотрены Н.Л. Моргуновой, которая несогласна с реконструкцией и культурной интерпретацией определенных сосудов, вызывает сомнение и вывод автора о майкопском влиянии.24

М.А. Турецкий попытался обосновать наличие единого Средневолжско-приуральского варианта ямной культуры, справедливо заметив наличие и в Заволжье, и в Приуралье керамики репинского типа, характеризующей, по его мнению, ранний этап культуры.25 В то же время им отмечено, что именно керамика двух соседних регионов имеет серьезные отличия: отсутствие бесшейных форм в Среднем Поволжье и их распространение в Приуралье. Аналоги некоторым приуральским формам исследователь видит в погребениях Притоболья.

Технология керамики Приуралья и Самарского Заволжья рассмотрена в ряде работ Н.П. Са-лугиной.26 Исследователь приходит к выводу, что на раннем этапе население ямной культуры было относительно однородным, хотя и складывалось из нескольких культурных групп. Это подтверждает исследование энеолитической керамики И.Н. Васильевой.27 На позднем этапе при сохранении ядра прежнего населения усиливается смешение, появляются новые культурные традиции, возможно, связанные с контактами с оседлыми земледельческими группами. Интересно появление шамота в составе формовочных масс. Неоднородность технологических традиций особенно касается Приуралья. Принципиально важным является вывод Н.П. Салугиной о протогончар-ном уровне производства ямной керамики раннего репинского типа, в то время как гончарство хва-лынской культуры энеолита находилось на более высоком уровне перехода к археогончарству.28 По мнению исследователя, основу репинского гончарства составляли не хвалынские племена. Таким образом, подтверждается и вывод С.В. Богданова об определенной деградации керамического производства ямной культуры.29

Хронологически памятники, содержащие керамику можно разделить на ранние и поздние, однако их небольшое число позволяет охарактеризовать их в целом, выделив керамику с особыми чертами – репинскую и ямную (раннюю и классическую), ямно-полтавкинскую (позднюю). Хронологические различия, весьма относительные, проявляются в изменении форм сосудов. На раннем этапе существуют бесшейные формы и сосуды с короткой шеей и расширенным туловом репинского типа. Затем появляются равномер-нопрофилированные формы с высокой шеей. На завершающем этапе ямной культуры появляются сосуды с уплощенным дном и уступом, знаменующие формирование традиций средней бронзы. Спорной является культурная интерпретация сосудов с уплощенным дном и сосудов с разными типами дна, происходящих из одного погребения. Отсюда появилась такая дефиниция, как «ямно-полтавкинские», отражающая переходный характер комплексов. Керамические комплексы с плоским дном рассматриваются уже в рамках среднего бронзового века, так как демонстрируют появление новой традиции. Существенно отличается от круглодонной и орнаментация плоскодонной керамики. Ямно-полтавкинские проявления чаще фиксируются в Заволжье, чем в Приуралье (Нижняя Павловка V, 3/2). Создается впечатление более резкого перехода к традициям средней бронзы в Приуралье, чем в Заволжье.

Типологически керамика Заволжья и Приуралья почти идентична. Различно только количественное соотношение некоторых типов. Выявленные ранее М.А. Турецким типологические отличия Заволжья и Приуралья постепенно нивелируются по мере увеличения количества материалов. Имеющиеся опубликованные даты погребений, содержащих керамику (3 даты – Мустаево V, 8/2; Грачевка II, 5/2; Лопа-тино I, 31/1), не позволяют четко разделить все типы на хронологические группы. Они не противоречат традиционной периодизации ямной культуры.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 09-01-00306 а/У.

Список литературы Источники и история изучения керамики ямной культуры среднего Поволжья и Южного Урала

- Гольмстен В.В. Археологические памятники Самарской губернии//Труды секции археологии РАНИОН, IV. М., 1928;

- Кривцова-Гракова О.А. Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы//МИА. 1955.№ 46;

- Мерперт Н.Я. Из древнейшей истории Среднего Поволжья//МИА. 1958. № 61.

- Кормилицын Д.В. Погребальные памятники ямной культуры лесостепного Заволжья//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий: Мат. конф. Липецк, 1999. С.51-53.

- Салугина Н.П. Керамика в погребальной обрядности населения раннего бронзового века Волго-Уралья//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. Том I. М., 2008. С.339.

- Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волжско Уральского междуречья. М., 1974.

- Васильев И.Б. Среднее Поволжье в эпоху ранней и средней бронзы (ямные и полтавкинские племена)//Древняя история Поволжья. Научные труды КГПИ. Т. 230. Куйбышев, 1979. С. 24-57.

- Синицын И.В. Археологические исследования Заволжского отряда (1951 -1953)//МИА. 1960. №60. С.179;

- Смирнов К.Ф. Быковские курганы//МИА. 1960. № 78.

- Турецкий М.А. Керамика погребений ямной культуры Волго-Уральского междуречья//Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев, 1988. С. 78-91.

- Турецкий М.А. Проблемы сложения средневолжско приуральского варианта ямной культуры//Археологические памятники Оренбуржья. Выпуск III. Оренбург, 1999. С. 8-9.

- Качалова Н.К. О соотношении ямной и полтавкинской культур//Проблемы археологии Евразии. М., 2002. С. 120-124.

- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Турецкий М.А. Ямная и полтавкинская культуры//История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век. Самара, 2000. С. 21;

- Васильев И.Б., Фадеев В.Г. Сосуд из грунтового могильника ямной культуры на юге Самарской области//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: Тез. док. Волгоград, 2004. С. 43-46.

- Телегин Д.Я. К вопросу о сложении ямной культуры по данным анализа керамики//Доно-Донецкий археологический сборник. Вып. 9. Донецк, 2001. С.3-12.

- Салугина Н.П. Технология керамики репинского типа из погребений древнеямной культуры Волго-Уралья//РА. 2005. № 3. С.85-92.

- Салугина Н.П. Технология изготовления керамики ямной культуры с территории Самарского Поволжья//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара, 2006. С. 440-452;

- Салугина Н.П. Технология керамики населения раннего бронзового века Волго-Уралья (по материалам погребальных памятников)//Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург, 2006. С. 76-81.

- Салугина Н.П. К проблеме формирования гончарства населения среднего бронзового века Волго-Уралья//Археологические памятники Оренбуржья. Выпуск VIII. Оренбург, 2007. С. 98-107.

- Бобринский А.А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок//Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев, 1986. С.137-152;

- Бобринский А.А. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды//Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев, 1988. С. 5-22;

- Волкова Е.В. Историко культурный подход к изучению орнаментов на древней глиняной посуде//Керамика как исторический источник. Подходы и методы изучения: Тез. док. Свердловск-Куйбышев, 1991. С. 31-33;

- Мочалов О.Д. О керамике бронзового века бассейна реки Самары//Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке. Самара, 2003. С. 52-77.

- Мочалов О.Д. К анализу форм керамики первой половины среднего бронзового века лесостепного Заволжья//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара, 2006. С. 236-246;

- Мочалов О.Д. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья. Самара, 2008. С. 30-40.

- Турецкий М.А. Указ. соч. 1988. С. 88, 90.

- Горбунов В.С. Могильник бронзового века Ветлянка IV//Древняя история населения Волго Уральских степей. Оренбург, 1992. С. 193.

- Богданов С.В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург, 2004. С.172-173.

- Турецкий М.А. Указ. соч. 1988. С. 78-86.

- Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. Екатеринбург, 1994. С. 65-66, 71.

- Моргунова Н.Л. К вопросу о полтавкинской культуре Приуралья//СА. 1991. № 4. С. 128.

- Богданов С.В. Указ. соч. С. 167-174.

- Моргунова Н.Л. О книге С.В. Богданова: "Эпоха меди степного Приуралья"//Археологические памятники Оренбуржья. Выпуск VII. Оренбург, 2005. С. 134, 138-139.

- Турецкий М.А. Указ. соч. 1999. С. 6-9.

- Салугина Н.П. Указ. соч. 2005. С. 85-92; 2006. С. 76-81, 2007. С. 98-107.

- Васильева И.Н. Гончарная технология энеолитического населения Волго-Уралья как источник по истории формирования ямной культуры//Проблемы изучения ямной культурно-исторической области. Оренбург, 2006. С. 23.

- Салугина Н.П. Указ. соч. 2005. С. 91.

- Богданов С.В. Указ. соч. С. 173.