Источники каменного сырья палеолитических украшений из Горного Алтая

Автор: Кулик Н.А., Шуньков М.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521822

IDR: 14521822

Текст статьи Источники каменного сырья палеолитических украшений из Горного Алтая

Многослойные палеолитические стоянки в долине верхнего течения р. Ануй на северо-западе Горного Алтая - Денисова пещера, Карама, Усть-Ка-ракол, Ануй-2, – содержат основной объем археологических и естественнонаучных данных о древнейшей истории Северной Азии. Материалы из плейстоценовых отложений этих стоянок позволяют проследить процесс становления и развития палеолитических культурных традиций, моделировать изменения природной среды и климатических условий на протяжении плейстоцена.

Одним из экологических факторов, определявших присутствие на этой территории палеолитического человека в течение длительного времени, была стабильная сырьевая база для каменных индустрий. Петрографическое изучение каменного сырья показало, что при отсутствии единого высококачественного сырья, каким в большинстве европейских палеолитических провинций являлся кремень, первобытное население долины Ануя использовало разнообразный галечный материал из русловых отложений водотоков. При этом каменный материал отбирался целенаправленно в зависимости от петрографического состава и качества галечного сырья, обусловленных геологической историей данного района, а также доступности его источников в разные периоды плейстоцена [Деревянко, Кулик, Шуньков, 2000а, 2000б]. Так, появление в начале каргинского времени в каменных индустриях нового высококачественного материала – «сургучных» яшмоидов засурьинской свиты С-О - стало возможным только после отступления ледника, закрывавшего источник этого сырья в истоках р. Талица на Бащелак-ском хребте [Кулик, Шуньков, 2000].

На фоне избирательного использования местных пород для каменных индустрий и непрерывного технологического развития во времени без внешних влияний, особый интерес представляет появление изделий из импортных материалов, предназначенных, прежде всего, для изготовления каменных украшений.

Относительно небольшая коллекция каменных украшений включает изделия из светлого, желтовато-зеленого серпентина-антигорита (твердость 3,5 по шкале Мооса): подвеску из горизонта 11 стоянки Ануй-2, пластинку с искусственным отверстием из слоя 9 стоянки Усть-Каракол и бусину из слоя 11 в центральном зале Денисовой пещеры. В отложениях слоя 11 Денисовой пещеры обнаружены также бусина и две удлиненных подвески из белого мономинерального талька-стеатита (твердость 1–2 по шкале Мооса) с редкими зернами магнетита и удлиненная уплощенная подвеска из каоли-нитового агальматолита голубовато-зеленого, как у хризопраза, цвета [Кулик, Шуньков, 2004]. Наибольший интерес представляют мраморное кольцо и два обломка темно-зеленого браслета из слоя 11 в восточной галерее пещеры, который датирован начальной стадией верхнего палеолита в хронологическом интервале 50–30 тыс. лет. Согласно данным рентгенофазового анализа, браслет изготовлен из практически мономинерального магнезиального хлорита – пеннина. Такой скрыточешуйчатый агрегат хлорита носит название хлоритолит и имеет твердость около 3 по шкале Мооса.

Минеральный состав и свойства пород, из которых сделаны украшения, предоставляют важную информацию для археологии региона. Установлено, что каменным сырьем палеолитических индустрий служила галька из русла Ануя и его притоков. В то же время низкая твердость (от 1 до 3,5 по шкале Мооса) каменного материала украшений указывает на его происхождение из других источников, за исключением кольца, изготовленного из местной аллювиальной гальки белого крупнозернистого мрамора.

Рентгенофазовый анализ зеленой подвески из каолинитового агальматолита показал, что помимо основной фазы - каолинита, в материале диагностируются топаз и тридимит. Такое необычное сочетание трех минералов в тонкочешуйчатом агрегате возможно только при постмагматическом изменении кислых эффузивов с образованием «вторичных кварцитов». Это позволяет определить его источник как местный, поскольку Ануйский хребет северо-восточнее Денисовой пещеры сложен в основном кислыми девонскими эффузивами, испытавшими сильное постмагматическое изменение. Образование по ним вторичных кварцитов с зонами сплошной каолинизации здесь вполне уместно. В северной части хребта кислые эффузивы сменяются основными порфиритами, которые могли быть источником никеля, окрасившего каолинитовый агальматолит в характерный хризопразовый цвет. Наиболее вероятный источник этой породы в Ануйском хребте находится на расстоянии 20 км от Денисовой пещеры. Другие источники агальматолита находятся в Бай-Тайгинском районе Тувы, на расстоянии свыше 400 км. Их отделяют от Горного Алтая труднопроходимые Шапшальский хребет и Чулышманское нагорье. Кроме того, на этих месторождениях нет основных пород и «хризопразовое» окрашивание агальматолитов для них не характерно.

Серпентин-антигорит в виде пластинок с зеркалами скольжения образуется в зонах тектонических нарушений по гипербазитам. Совместное использование этого материала и талька-стеатита для изготовления палеолитических украшений указывает, что источником обоих минералов были тела гипербазитов, пораженные тектоническими разломами и испытавшие

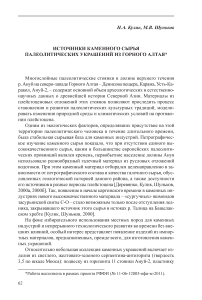

- региональный разлом А - стоянка открытого типа Л- пещерная стоянка А - Ануйский блок Т - Талицкий блок ЧИ - Чарышско-Инской блок гидротермальное изменение. Однако для северных и центральных районов Алтая гипербазиты не характерны. Только около Горно-Алтайска известны их небольшие дайки, сильно разрушенные выветриванием. Вместе с тем кембрийский ультраосновной магматизм интенсивно проявляется в южной части Горного Алтая и в соседних северо-западных районах Монголии (см. рисунок). В районе Чаган-Узуна известна серия гипербазитовых тел, находящихся в зоне глубинного регионального разлома. Эти данные свидетельствуют в пользу гипербазитового пояса Южного Алтая, как источника серпентина и талька для изготовления палеолитических украшений.

Сплошной скрыточешуйчатый магнезиальный хлорит-пеннин, из которого изготовлен палеолитический браслет, не известен в пределах СевероЗападного и Центрального Алтая. В этих зонах наиболее распространены процессы хлоритизации с появлением иных, магнезиально-железистых хлоритов. В то же время образование тонкочешуйчатого пеннина известно как характерное околожильное изменение пород на свинцово-цинковых месторождениях Рудного Алтая – Риддерское, Белоусовское, Золотушинское, где эти сплошные хлоритовые породы получили название хлоритолитов [Шилин, Иванова, 1954]. Эти месторождения расположены на расстоянии 250 км от Денисовой пещеры.

Кольцо из белого крупнозернистого мрамора изготовлено из местного материала - мраморизованного известняка O-St [Кулик, Шуньков, 2010]. При этом технологические приемы изготовления кольца и браслета аналогичны. Если браслет из импортного материала мог попасть в Денисову пещеру в готовом виде, то кольцо, изготовление из местного сырья, является бесспорным свидетельством высоких технологических возможностей местного населения в начале верхнего палеолита [Деревянко, Шуньков, Волков, 2008].

Таким образом, присутствие среди изделий ранней поры верхнего палеолита украшений из импортных пород камня указывает на транспортировку исходного материала с юго-востока, со стороны Монголии, а также

◄ Тектоническая схема Горного Алтая (по: [Кузнецов, 1963]), памятники палеолита и направления экспорта каменного материала.

1 - выступы докембрия; 2 - структурно-фациальная зона салаирского этапа консолидации; 3-4 - структурно-фациальные зоны каледонского этапа; 5 - нижний структурный ярус герцинской Ануйско-Чуйской зоны; 6 – средний структурный ярус этой зоны; 7 – верхний ярус этой зоны; 8 – приразломные прогибы; 9 – структурно-фациальная зона Рудного Алтая; 10 – южная окраина Кузнецкого прогиба; 11 – кайнозойские прогибы; 12 - гипербазитовые пояса салаирского этапа; 13 - салаирские гранитоидные комплексы; 14 – каледонские гранитоидные комплексы; 15 – девонские гранитоидные интрузии; 16 – герцинские гранитоиды змеиногорского комплекса; 17 – герцинские гранитоиды калбинского комплекса; 18 – региональные разломы; 19 – другие крупные разломы;

20 – границы прогибов; 21 – зоны смятия и метаморфизма.

Глубинные разломы: И - Иртышский; СВ - Северо-Восточная зона смятия; ЧТ - Ча-рышско-Теректинский; СК – Сарасинско-Курайская зона разломов; Ч – Чокракский; Ш – Шапшальский.

с юго-запада, со стороны Рудного Алтая, на расстояние не менее 200 км. Вместе с тем редкий характер импортного материала и тщательная отделка каменных украшений подчеркивают их эксклюзивное место среди материальных ценностей той эпохи.

Авторы признательны Л.В. Мирошниченко (ИГиМ СО РАН) за рентгенофазовый анализ каменных украшений и А.В. Абдульмановой за подготовку иллюстрации.