Истоки зооморфного кода в средневековом искусстве Саяно-Алтая

Автор: Король Г.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены популярные в декоре торевтики малых форм (ременные и другие украшения всадника и коня) Саяно-Алтая конца I - начала II тыс.: сюжет«всадник на охоте» и мотивы (олень, собака), по которым можно выявить некоторые истоки зооморфного кода в искусстве. Среди них: образ жизни кочевников (рис. 2;3, 1), окружавший их ландшафт; искусство ранних кочевников, в первую очередь петроглифы (рис. 1, 1-3); мотивы, имеющие истоки в буддийской иконографии(рис. 3, 2-5, 10), ставшие известными в период возвышения Кыргызского Каганата и военных походов, в том числе в восточный Туркестан, в конце I тыс. образы мифических крылатых оленя (рис. 1, 4, 5) и собаки (рис. 3, 2-8, 10) связаны с космогоническими представлениями, мировоззрением, верованиями народов Саяно-Алтая и их ближайших соседей. Эти представления, уходящие корнями в глубокую древность, можно считать фундаментальным истоком зооморфного кода в средневековом искусстве.

Саяно-алтай, средневековое искусство, торевтика малых форм, сюжет "всадник на охоте", зооморфные образы, мифические олень, собака, иконография, истоки

Короткий адрес: https://sciup.org/143163748

IDR: 143163748

Текст научной статьи Истоки зооморфного кода в средневековом искусстве Саяно-Алтая

Средневековое искусство Саяно-Алтая представлено двумя основными видами: мобильным – чрезвычайно распространенным декоративно-прикладным (ременные украшения одежды и амуниции всадника и коня, амулеты и пр., изготовленные преимущественно из цветного металла), и стационарным, но не менее распространенным петроглифическим. Задача настоящей статьи – на фоне краткой общей характеристики зооморфного кода, который подробно исследовался автором ранее, рассмотреть некоторые истоки данного кода на примере особенно показательных в рамках обозначенной темы образцов мобильного вида искусства с привлечением аналогичных материалов стационарного.

Саяно-Алтай – крупный регион степного пояса восточной части Евразии от р. Иртыш на западе до оз. Байкал на востоке. Степные ландшафты предгорий, горных котловин, горы, долины крупнейших рек Сибири – Иртыша, Оби, Енисея, обилие разнообразных видов животных, птиц – природная часть ландшафта, в котором обитали жители в раннем средневековье – в эпоху Тюркских и других каганатов VI–XI вв. Исторический ландшафт: священные места в природном ландшафте, наскальные изображения всех предшествующих эпох, изваяния эпохи бронзы, стелы с изображениями эпохи ранних кочевников, стелы с эпитафиями у средневековых могил, каменные скульптурные изваяния – во многом рукотворная часть ландшафта. Природный и рукотворный ландшафт – один из истоков мотивов и композиций в декоративно-прикладном искусстве тюркских и других групп обитателей Саяно-Алтая в средние века.

Изображения, по которым можно судить об особенностях ландшафта и его элементов, а также о культуре и верованиях населения, сосредоточены не только на крупных каменных плоскостях (скальных и рукотворных), но и на крошечных поверхностях металлических ременных украшений всадников (торевтике малых форм) – массовом материале декоративно-прикладного искусства. В декоре преобладает растительный орнамент, что отражает традиционное мировоззрение тюрков, известное по фольклору и другим источникам. Концепция бессмертия через продолжение рода, бесконечного возрождения природы наилучшим образом выражается именно через этот код. Идея родства с деревом, с миром трав, листьев, побегов – основная в тюркской культуре. Дерево считалось у тюрков таким же предком, прародителем, как гора, дух или божество (подробно см.: Сагалаев, Октябрьская , 1990. С. 43–63). Дерево (растительный мир) было символом стабильности и реальной опорой в жизни народов, жизнь которых протекала в речных долинах, степных предгорных и горных местностях рядом с лесом, тайгой. Фон эпического мира любого сказания – «прекрасная Родина», «великолепный Алтай», «благодатный целебный Алтай» (эпические выражения). Герои эпоса защищают эту животворную землю и всегда возвращаются туда для отдыха и мирной жизни. Именно родная земля и природа дают силы богатырю.

Образ жизни людей в определенных природных условиях тоже был немаловажен для выбора тех или иных мотивов и композиций, сюжетов в искусстве. Одним из элементов реальной жизни воина-всадника была охота, в том числе с ловчими птицами и специально обученными собаками. Некоторыми видами охоты (например, соколиной) занимались знатные воины (см.: Константинов, Соёнов , 2012. С. 379). Считается, что подобная охота, начинавшаяся с преследования зверя, постепенно перерастала в военно-тренировочные упражнения. Вероятно, коллективная загонная охота в военных походах кочевников была одним из источников обеспечения отрядов продовольствием. В мирное время большие группы охотников-всадников в родных местах, богатых добычей (Саяно-Алтай и сейчас представляет собой именно такое место), могли проводить целые месяцы (подробней см.: Токтабай , 2013. С. 55–63).

Сюжет «всадник/всадники на охоте», его мотивы, включающие объекты охоты и элементы ландшафта, есть в наскальном искусстве, традиция использования каменных плоскостей с древности сохранилась в средние века (см., например: Киселев , 1949. Табл. LX; Черемисин , 2004. Рис. 7–9; Леонтьев и др ., 2005. Рис. VIII–X, XIII, XIX; Мухарева , 2012. Рис. 16; 17; Дэвлет, Чжан Со Хо , 2014.

Рис. 102; 103). Прекрасные образцы представлены в резьбе по кости (обкладки луки седла из мог. 9 могильника Кудыргэ в Горном Алтае, VII в.), в искусстве мелкой металлической пластики: набор накладных фигурок (курган 6 Копен-ского чаатаса в Минусинской котловине, VIII–IX вв.), украшавших также луку седла (реконструкцию см.: Киселев , 1949. Табл. LVIII, 1–3 ; Федоров-Давыдов , 1976. Рис. 44–49; Великое переселение, 2005. С. 48, 49).

На копенских накладках можно видеть не только всадника-охотника, но и объекты охоты: хищника из семейства кошачьих (лев, тигр?), снежного барса, дикого кабана, лань, винторогого козла (некоторые и сейчас представлены в природе Саяно-Алтая), а также элементы ландшафта – горы, облака, выполненные в стилистике китайского искусства эпохи Тан (618–907 гг.). Всадник, как герой эпоса, скачет над горами и лесами, а конь служит ему «крыльями» (эпическое выражение). Подобные сцены охоты, выполненные также в тан-ском стиле, украшают и сосуды из цветного металла, найденные на Енисее в XVIII в. экспедицией Д. Г. Мессершмидта1. Отметим, что подобные сцены охоты появились в Китае под влиянием иранского искусства, но получили свое собственное иконографическое воплощение, особенно в растительном и пейзажном обрамлении самого сюжета. Таким образом, можно говорить и о разных истоках иконографического воплощения сюжета в рассматриваемом ис-кусстве2.

Собственно зооморфный код в декоративно-прикладном искусстве Саяно-Алтая представлен и другими животными, в том числе мифическими, а также птицами, рыбами. Репертуар образов в декоре элементов амуниции всадника и коня разнообразен (см.: Король , 2008. С. 137–145, 211–219). Некоторые из них (профильные изображения «шагающих»/«крадущихся» кошачьих хищников реалистичного облика – барсы, тигры и львы, в том числе в сцене терзания другого животного; крылатые кошачьи хищники; полиморфные образы лежащего крылатого рогатого «льва» с повернутой фронтально почти квадратной головой; грифоны) имеют некоторые аналогии, в том числе отдельные иконографические детали, в искусстве ранних кочевников ( Король , 2013) – еще одном источнике зооморфного кода в средневековом искусстве.

Самый популярный в искусстве ранних кочевников зооморфный образ – олень. Некоторые детали его изображения в скифо-сибирском «зверином стиле»: вытянутая вперед голова, большой глаз, закинутые на спину длинные рога с выступами, острый конец которых направлен назад-вверх, иногда из полуколец, острый конец которых также направлен назад-вверх, а широкое основание

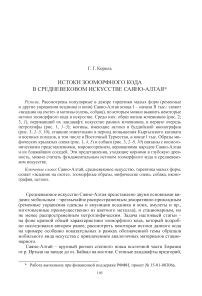

Рис. 1. Иконография рогов оленя в искусстве ранних (1–3) и средневековых (4, 5) кочевников

1, 3 – Монголия (по: Волков, 2002. С. 247); 2 – Алтай (по: Дэвлет, Чжан Со Хо, 2014. С. 11, 49); 4 – Саяны (Средний и Верхний Енисей) (по: Король, 2008. С. 138); 5 – Чуйская долина (Киргизия) (по: Байпаков и др., 2007. С. 65). Без масштаба сливается с соседним полукольцом. Нередко именно так изображались олени в наскальном искусстве (рис. 1, 2 – фрагмент композиции), в том числе стилизованные (Грязнов, 1978. С. 224, 226. Рис. 1; 2; Савинов, 1994. Табл. II, 5; III; XX; XXII, 7, 8; Волков, 2002. Табл. 130, 132, оборот обложки; Дэвлет, Чжан Со Хо, 2014. Рис. 13; 14; 18; 81, сл.; Миклашевич и др., 2015. Рис. 6; 7), – в подражание так называемым оленным камням (рис. 1, 1, 3 – фрагменты композиции).

Образ оленя, в том числе мифического (крылатого), имеется и в репертуаре средневекового декоративно-прикладного искусства. Особенность изображения рогов – явный отклик на манеру передачи этого элемента в искусстве ранних кочевников скифской эпохи. Наиболее яркий образец – ажурная накладка на подвесную сумочку всадника (рис. 1, 4 ) – иллюстрация некоего предания о трехмерном мире, в котором отражены особенности природного ландшафта с большой рекой, включая животных, рыб, цветы.

Особенность мировоззрения сибирских народов – связь древнейших космогонических представлений с образом оленя (лося). О его глубокой древности свидетельствуют и петроглифы (подробно о мифологических сюжетах и многочисленные наскальные изображения оленей см.: Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А ., 2005. С. 91–105, 114, 115). В шаманских обрядах саяно-алтайских народов образ благородного оленя (марала) играл значительную роль. Олень был «ездовым» животным, на котором шаман отправлялся к духам. Иногда душа шамана предстает в виде животного, часто оленя. В связи с этими представлениями особенно интересен не только образ оленя на упомянутой средневековой накладке, но и композиция в целом.

По шаманской космогонии енисейских эвенков, существующие три мира – нижний, средний и верхний – соединяла мировая река, устье которой находилось в нижнем мире, среднее течение – на земле, верховья – в верхнем мире. В нижнем мире, у корней космического «мирового древа» (растительные элементы нижнего фриза композиции) лежит самка оленя. По легенде о шаманском «избранничестве», она съедает антропоморфную душу шамана, рождая главную шаманскую душу, звериного двойника шамана. По реке – шаманской дороге между мирами – душа отправляется в путь. Ее сопровождают духи-помощники в виде рыб, птиц, зверей. В рассматриваемом варианте декоративной композиции рыбы охраняют шаманский путь по мирам Вселенной. Цветочные изображения среднего фриза символизируют прохождение реки через средний мир – землю. Кроме того, духи-рыбы служат охранителями «дверей» из среднего мира в верхний, в котором обитают мифические гигантские олени, исполняющие роли верховых животных (верхний орнаментальный фриз). Они мыслились и как самые сильные духи шамана. У вершины родовой реки находились родовое хранилище душ и бессмертные души рода. В этот мир по родовой реке шаман, вернее, его духи-помощники могли сопровождать душу умершего человека ( Анисимов , 1959. С. 13–77; Василевич , 1969. С. 212–214, 233, 247). Таким образом, можно предположить, что в рассматриваемой композиции на накладке (2 экз. из погребения X в., могильник Аргалыкты I в Туве, Верхний Енисей; идентичная бляха – случайная находка из Минусинской котловины на Среднем Енисее) отражена картина трехмерного мира и того пути, по которому должна была отправиться душа человека после смерти.

На этом ярком примере определенно можно говорить и еще об одном истоке (возможно, фундаментальном) зооморфного кода в средневековом искусстве. Это уходящие корнями в глубокую древность мировоззрение, космогонические представления, верования (шаманизм) народов Саяно-Алтая и их ближайших соседей.

Следует отметить фрагмент ажурной накладки с городища Красная Речка в Чуйской долине (совр. Киргизия)3 Семиречья. Ее декор по элементам композиции (но не самой композиции) близок находкам из Саяно-Алтая ( Байпаков и др ., 2007. С. 65. Рис. 118, 3 ). На верхнем фризе этого фрагмента также размещен крылатый олень с характерными рогами, но иконографические детали (рис. 1, 5 ) изображения отличны от саяно-алтайских находок.

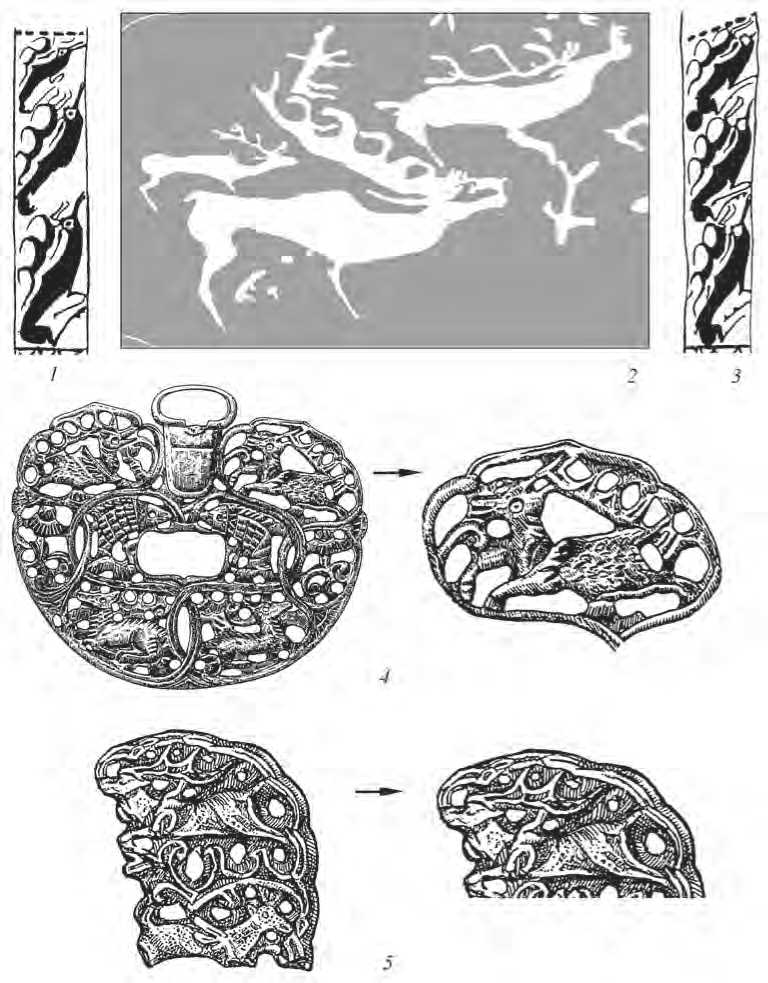

Олени, в том числе с характерными рогами, иконография которых восходит к скифо-сибирскому искусству, на раннесредневековых петроглифах нередко изображаются в качестве преследуемых в композициях охоты (как всадников, так и пеших лучников), в том числе с охотничьими собаками (рис. 2, 1, 3 ). Это длинноногие псы типа борзых, имеющие вытянутые пропорции тела и морду.

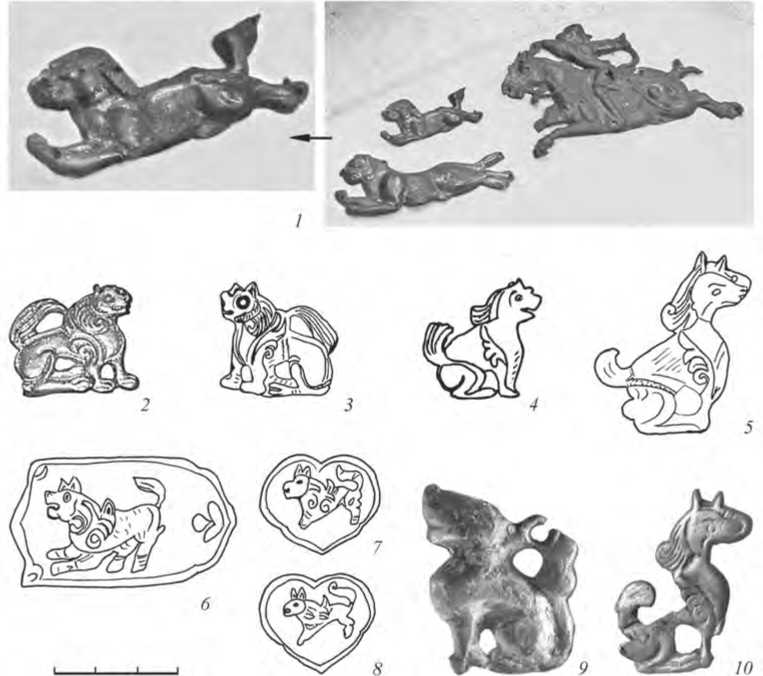

Образ собаки – один из мотивов зооморфного кода декоративно-прикладного искусства средневековых кочевников. Интересно отметить, что к востоку и к западу от Саяно-Алтая известны уникальные находки фигурок подобных собак породы борзых. Они изображены лежащими в похожих (но не идентичных) позах, с положенной на передние лапы мордой. Одна из фигурок (рис. 2, 7 ) происходит из древнетюркского подземного мавзолея VII в., исследованного в Монголии ( Сарткожаулы , 2011. Цв. вклейка. Рис. 43, 44). Другая (рис. 2, 4 ) – случайная находка (длина 6, высота 2 см) из Чуйской долины ( Камышев , 2012. Ил. XXV)4. Отмечено сходство внешнего облика собаки-фигурки из Монголии с реликтовой породой борзых собак – казахской (рис. 2, 2, 6 ) или среднеазиатской, а также южносибирской тазы ( Токтабай , 2013. С. 48, 58, 59, 61), а второй – с кыргызским тайганом (тазы), охотничьей породой борзых, которая и в настоящее время культивируется в Киргизии ( Камышев , 2012. С. 105). В любом случае это близкие породы со сходными характеристиками экстерьера. Интересна иконографическая деталь оформления выступающего позвоночника бронзовой фигурки собаки – своего рода насечками (рис. 2, 4 ).

Рис. 2. Образ гончей собаки (борзой) в искусстве кочевников Центральной Азии

1, 2 – Алтай, петроглифы, эпоха средневековья (по: Черемисин , 2004. С. 44); 3 – Казахстан, живопись, XIX в. (по: Токтабай , 2013. С. 67); 4 – Чуйская долина (Киргизия), цветной металл, X в. (?) (по: Камышев , 2012); 5 – Алтай, цветной металл, IX–X вв.; 6 – Казахстан, фото, XXI в. (по: Токтабай , 2013. С. 65); 7 – Монголия, глина, роспись, VII в. (по: Сартко-жаулы , 2011). Без масштаба

На территории Саяно-Алтая подобные фигурки собак породы борзых характерного экстерьера неизвестны. Среди более 2 тыс. предметов ременной гарнитуры и других украшений из цветного металла, исследованных ранее автором, имеется комплект из погребения IX–X вв. (Камень II, к. 13, п. 3) на левом берегу Оби, Каменский р-н Алтайского края ( Могильников , Куйбышев , 1976. Л. 4). Это сохранившиеся на сбруйном ремне маленькие идентичные накладки (рис. 2, 5 – длина накладки 2,7 см), отличающиеся друг от друга длиной (1–2 мм)5. Они представляют собой предметы в виде плотных фигурок лежащего животного, с мордой, положенной на передние лапы. Определить вид животного затруднительно, но поза характерна для лежащей собаки. Среди деталей оформления бросается в глаза выделение позвоночного столба насечками, аналогично тому, как это сделано на бронзовой фигурке из Чуйской долины.

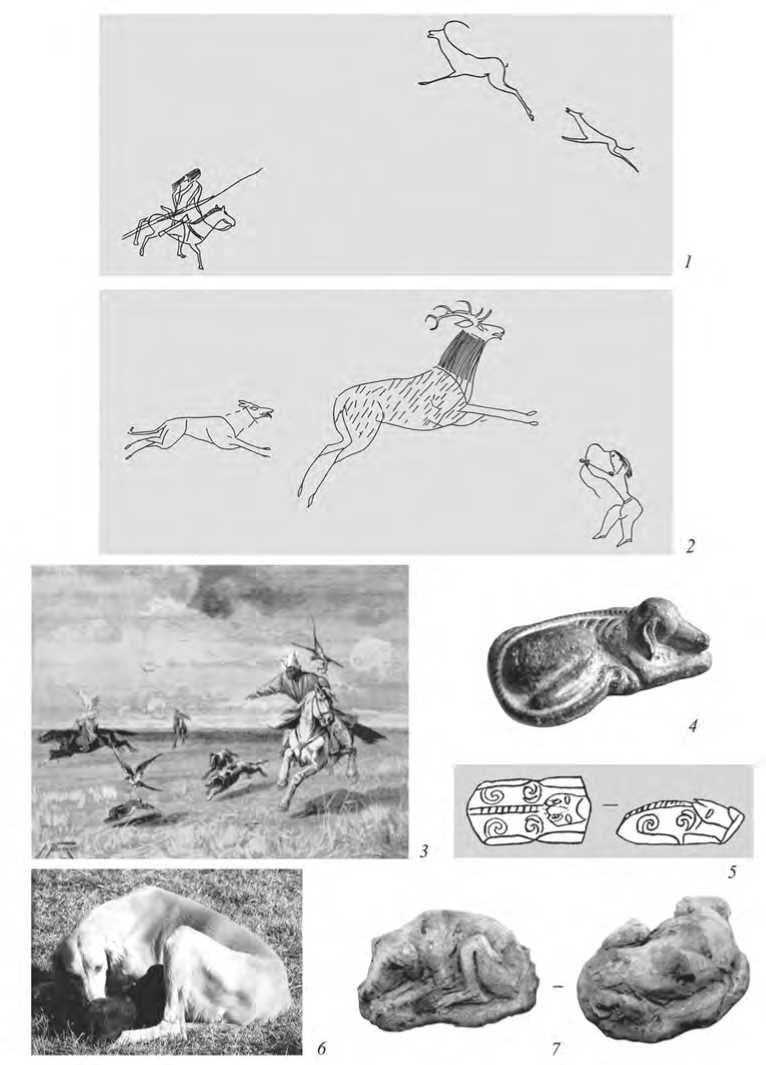

Характерная черта «собак» с Оби – хорошо выделенная и специально подчеркнутая тупая мордочка. Если это попытка передать маленькую плотную собаку данного экстерьера, то она определенно «одной породы» с собакой, преследующей добычу в сцене охоты всадника-лучника из набора, найденного в Копенском чаатасе (Средний Енисей) и упомянутого выше. Вернемся к этому набору, реконструированному как обкладки луки седла (рис. 3, 1 ). Собака из этой композиции названа С. В. Киселевым «степной» (1949. С. 352). По мнению специалиста6 – заводчика собак породы бордер терьер, небольшой размер, голова с тупой мордой с усами-бородой, хвост с кисточкой (черты образа собаки из Копенского чаатаса) похожи на характерные черты современных бордер терьеров, выведенных в Англии/Шотландии в начале XIX в. для загонной охоты на лис. У фигурки «степной» собаки, правда, коротковаты ноги, но она определенно не отстает от всадника, как и положено охотничьей собаке.

Собака в искусстве Саяно-Алтая представлена и другими фигурками-накладками, а также изображениями на ременных накладках. Но это не просто собаки, а образ полиморфного кошачье-псового хищника: крылатого льва-собаки, небесной собаки шицза . Это один из немногих мотивов, ведущих в поисках истока на «восток». Он широко распространен в буддийской иконографии и в восточноазиатском искусстве в целом, в Китае появился под индийским влиянием вместе с буддизмом. Исследователи отмечают, что шицза хотя и рассматриваются китайцами именно как собаки, но иногда именуются и львами ( Мазурина , 2009. С. 67).

В саяно-алтайском искусстве лев-собака представлен двумя вариантами. Один (распространен в западной части региона) соответствует традиционной

Рис. 3. Собаки «степная» ( 1 ) и мифическая в средневековой торевтике малых форм Саяно-Алтая и аналогия из Чуйской долины ( 9 )

1 – Копенский чаатас, Минусинская котловина, Средний Енисей (по: Великое переселение..., 2005); 2 – курган Олтарь 1, Обь-Иртышское междуречье; 3 – могильник Екатериновка III, к. 3, мог. 1, Кулундинская равнина; 4 – Алтай, случайная находка (прорисовка по: Король, 2008); 5 – могильник Пчела, к. 10, Верхнее Прииртышье; 6–8 – Минусинская котловина, случайные находки; 9 – городище Красная Речка, Чуйская долина (по: Байпаков и др., 2007); 10 - могильник Пчела (по: Самашев и др., 2008). 1, 4, 10 - без масштаба; 9 - 2,6 х 2,2 см позе сидящего льва-собаки и имеет больше основных иконографических черт оригинала: короткие ноги, укороченно-сжатые пропорции тела, специфические морда мопса и грива льва, пышный хвост-плюмаж и даже «вылезающие из орбит глаза» (рис. 3, 2, 3). Такого же вида шицза, но с иной иконографией7

(рис. 3, 4 ) представлен в альбоме В. В. Радлова 1861 г. (см. Король , 2008. С. 324. Прил. 10. Табл. XLII, 17 ). Модификации образа также с несколько иной иконографией – посадка; вытянутые пропорции корпуса; вытянутая морда, похожая на борзую (рис. 3, 5, 10 ), происходят из самой западной части региона – Верхнего Прииртышья, Восточного Казахстана (подробней см.: Король , 2013. С. 29, 30). В обоих вариантах (с модификациями) крыло животного передано с помощью растительного элемента – расщепленной пальметты или полупальметты.

Другой вариант – из Минусинской котловины (восточная часть региона). Это крылатая собака в динамично-агрессивной (?) позе (рис. 3, 6 ) в декоре крупных концевых накладок, а также спокойно стоящая – на маленьких сердцевидных накладках (рис. 3, 7, 8 ). Отметим, что крыло передано совершенно иначе – в виде очень стилизованной пальметты с заостренным завершением, выступающим над спиной. Здесь крылатая собака при довольно реалистичной манере трактовки образа (в отличие от сидящего льва-собаки) сохраняет некоторые иконографические черты шицза (морда мопса, остатки гривы, пропорции тела). Можно заключить, что изобразительные элементы зооморфного мотива имеют определенно «восточные» истоки, но многое в нем изменено в соответствии с собственными представлениями о мифической собаке, которая в значительной мере похожа на реальную.

Популярность образа объясняется не только присутствием самого животного в повседневной жизни воина-всадника, его окружения и рода. Мифическая собака – один из лейтмотивов традиционных преданий и легенд. Гигантские боевые собаки, спутники богатырей, популярны в героическом эпосе хакасов, гигантские черные собаки как обитатели подземного мира – герои алтайских героических сказаний; крылатая собака, появившаяся из яйца дикой утки, соединяет разные миры (см.: Король , 2008. С. 145–150).

Собака, имеющая небесное происхождение по традиционным представлениям и других сибирских народов, – не только страж, помощник для людей, но и посредник («проводник») между мирами (Мифология смерти…, 2007. С. 28, 103, 199, 200). В мировоззрении и ритуальной практике хакасов образ собаки имел широкое распространение, исследователи подчеркивают двойственность его восприятия ( Бурнаков , 2012). Мотив сохранился в традиционном декоративном искусстве южносибирских народов, в том числе на ременных украшениях ( Иванов , 1979. Рис. 62). Все это говорит об имевшейся прочной смысловой основе, т. е. том основном истоке зооморфного кода в искусстве, о котором сказано выше, обусловившем восприятие и распространение мотива, его популярность и длительное существование. А истоком визуального воплощения изначально послужили образцы буддийской иконографии, попавшей в Саяно-Алтай, возможно, из Китая, но скорее всего – из Восточного Туркестана8.

Подводя итог, обобщим выделенные выше на ярких примерах некоторые (задача охватить все аспекты проблемы не ставилась) истоки зооморфного кода в искусстве тюркских и других групп населения Саяно-Алтая конца I – начала II тыс. Естественными и самыми простыми источниками образов, мотивов и композиций в декоративно-прикладном искусстве были образ жизни кочевников, а также окружавший их природный и рукотворный (объекты, видоизмененные или созданные людьми) ландшафт. Последний (в основном через наскальное искусство, а также вероятные случайные и не случайные находки предметов искусства предшествующей эпохи) тем или иным образом служил своеобразным «мостом» между эпохами на конкретной территории. Переднеазиатские («иранские», условно «западные») корни искусства ранних кочевников были питательной средой и для средневекового искусства. Таким образом, искусство ранних кочевников стало истоком не только некоторых образов, но и особенно их иконографических деталей в зооморфном коде искусства средневековых кочевников.

Другим истоком визуальной реализации некоторых образов изначально послужили мотивы буддийской иконографии, образцы которой попали на территорию Саяно-Алтая, вероятно, из Восточного Туркестана (условно «восточные» истоки) или из Срединной империи. Они могли модифицироваться в соответствии с собственными представлениями тех, для кого были предназначены предметы декоративно-прикладного искусства.

Фундаментальным истоком зооморфного кода в средневековом искусстве можно считать уходящие корнями в глубокую древность мировоззрение, космогонические представления, верования народов Саяно-Алтая и их ближайших соседей. Потребность визуализировать некоторые идеи или действия могла быть реализована через фиксацию их в материальном объекте – декорированном изделии, наделении декора и самого изделия неким смыслом. Это давало возможность совершенно утилитарные на первый взгляд предметы (ременные и другие украшения) использовать и как предметы, имеющие и иное, не утилитарное назначение. Популярность такого искусства объясняется его связью с древними тотемами, культом природных сил, а также приданием особому декору защитных, охранительных и благопожелательных функций.

Список литературы Истоки зооморфного кода в средневековом искусстве Саяно-Алтая

- Анисимов А. Ф., 1959. Космологические представления народов Севера. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 105 с.

- Байпаков К. М., Терновая Г. А., Горячева В. Д., 2007. Художественный металл городища Красная Речка (VI -начало XIII в.). Алматы: Ғылым. 303 с.

- Бурнаков В. А., 2012. Традиционные представления хакасов о собаке//Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та. С. 196-215.

- Василевич Г. М., 1969. Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVIII -начало XX в.). Л.: Наука. 304 с.

- Великое переселение. М.: Бук Хаус, 2005. 180 с. (История мировой культуры). (Сокровища Ойкумены)

- Волков В. В., 2002. Оленные камни Монголии. М.: Научный мир. 248 с.

- Горячева В. Д., 1988. Город Золотого верблюда. Фрунзе: Илим. 116 с.

- Горячева В. Д., 2010. Городская культура Тюркских каганатов на Тянь-Шане (середина VI -начало XIII в.). Бишкек: Кыргызско-Российский Славянский ун-т. 303 с.

- Грязнов М. П., 1978. Саяно-алтайский олень//Проблемы археологии. Вып. II. Л.: ЛГУ. С. 222-232.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2005. Мифы в камне: Мир наскального искусства. М.: Алетейа. 472 с.

- Дэвлет Е., Чжан Со Хо, 2014. Каменная летопись Алтая. М.: ИА РАН. 144 с.

- Иванов С. В., 1979. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л.: Наука. 196 с.

- Камышев А. М., 2012. Кыргызстан//Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XV веков. Т. III: Торевтика. Самарканд; Ташкент: МИЦАИ. С. 97-122.

- Киселев С. В., 1949. Древняя история Южной Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 364 с. (МИА; № 9.)

- Константинов Н. А., Соёнов В. И., 2012. Соколиная охота в Горном Алтае//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы III Междунар. конф. Т. 2. Улан-Батор: Изд-во Монгольского гос. ун-та. С. 374-381.

- Король Г. Г., 2008. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. М.; Кемерово: Кузбассвузиздат. 332 с. (Труды САИПИ; вып. V.)

- Король Г. Г., 2013. Фантастические животные в декоре средневекового художественного металла Саяно-Алтая//РА. № 3. С. 26-36.

- Король Г. Г., 2015. Культурные влияния в ЦентРАльной Азии и на сопредельных территориях рубежа I-II тыс. н. э. (по материалам торевтики малых форм)//РА. № 4. С. 64-77.

- Леонтьев Н. В., Миклашевич Е. А., Мухарева А. Н., 2005. Памятник наскального искусства Улазы на севере Минусинской котловины//Археология Южной Сибири. Вып. 23. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 120-132.

- Мазурина В. Н., 2009. Львы и львы-собаки -защитники культовых сооружений в Непале//Азиатский бестиарий: Образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. СПб.: МАЭ РАН. С. 63-74.

- Миклашевич Е. А., Мухарева А. Н., Бове Л. Л., 2015. Исследования петроглифической экспедиции музея-заповедника «Томская Писаница»//Ученые записки музея-заповедника «Томская Писаница». Вып. 1. Кемерово: Примула. С. 29-52.

- Мифология смерти. Структура, функция и семантика погребального обряда народов Сибири: этнографические очерки/Отв. ред. Л. Р. Павлинская. СПб.: Наука, 2007. 278 с.

- Могильников В. А., Куйбышев А. В., 1976. Отчет о работах в зоне строительства Кулундинского магистрального канала и Кулундинской оросительной системы в 1976 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 6474. 240 л.

- Мухарева А. Н., 2007. Раннесредневековая изобразительная традиция в петроглифах Саяно-Алтайского региона и сопредельных территорий//Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 6, вып. 3: Археология и этнография. С. 189-198.

- Мухарева А. Н., 2012. Петроглифы местонахождения Улазы III//Памятники наскального искусства Минусинской котловины: Георгиевская. Льнищенская. Улазы III. Сосниха. Кемерово: Кузбассвузиздат. С. 57-71. (Труды САИПИ; вып. X.)

- Савинов Д. Г., 1994. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб.: Изд-во СПбГУ. 208 с.

- Сагалаев А. М., Октябрьская И. В., 1990. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск: Наука. 209 с.

- Самашев З., Ермолаева А., Кущ Г., 2008. Древние сокровища Казахского Алтая. Алматы: Өнер. 200 с.

- Сарткожаулы К., 2011. Древнетюркский подземный мавзолей//Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы: материалы Междунар. конф. Т. II. Алматы: Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана. С. 283-287.

- Токтабай А., 2013. Казахская борзая тазы. Алматы: Атамура. 160 с.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1976. Искусство кочевников и Золотой Орды. М.: Искусство. 228 с.

- Черемисин Д. В., 2004. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая//АЭАЕ. № 1 (17). С. 39-50.