Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного "Об управлении империей". История изучения

Автор: Дружинина Инга Александровна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Сочинение Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» содержит уникальную информацию о «стране Папагии», расположенной на Северо-Западном Кавказе, между Зихией и Касахией. В публикации представлена история изучения Папагии, насчитывающая более двух с половиной веков. Показан круг вопросов, которые интересовали исследователей Папагии, выявлены этапы в изучении этой темы, а также факторы, обусловившие формирование основных версий, подходов и особенностей ее изучения. Папагия привлекала внимание историков и археологов главным образом в контексте изучения Зихии и Касахии. Изыскания проводились в русле двух основных версий - об «адыгской» и «не-адыгской» этнической природе папагов. При этом изучение расположенной на окраине хазарских земель Папагии было оторвано от исследования Хазарии и тех исторических процессов, которые протекали на Северо-Западном Кавказе в хазарскую эпоху. Авторы, обращавшиеся к теме Папагии, опирались только на письменные источники, не используя важнейший пласт информации - археологические материалы...

Константин vii багрянородный, трактат "об управлении империей", северо-западный кавказ, история изучения, адыги, хазарский каганат, археологические источники, папагия

Короткий адрес: https://sciup.org/149130809

IDR: 149130809 | УДК: 93/94

Текст научной статьи Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного "Об управлении империей". История изучения

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Дружинина И. А., 2017. Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей». История изучения // Нижневолжский археологический вестник. Т. 16, № 2. С. 33–49.

«Ни один луч света не пронизывает историю черкесов на протяжении VII, VIII и IX веков. Только в X столетии мы находим историческое свидетельство о них, когда могущественному монарху Константину Порфирородному явилась счастливая мысль оставить памятник своего царствования, более ценный для нас, чем Триумфальная арка; это была его книга об управлении империей».

Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850)

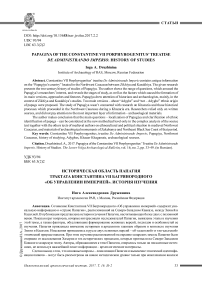

О существовании на Северо-Западном Кавказе «страны» под названием Папагия сообщает сочинение Константина VII Багрянородного «Об управлении империей». Созданный между 948 и 952 гг. источник указывает: «За Таматархой, в 18 или 20 милях, есть река по названию Укрух, разделяющая Зихию и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис, на которой находится крепость, одноименная реке, простирается страна Зихия. Ее протяженность 300 миль. Выше Зихии лежит страна, именуемая Папагия, выше страны Папа-гии – страна по названию Касахия, выше Ка-сахии находятся Кавказские горы, а выше этих гор – страна Алания» [Константин Багрянородный, 1991, с. 171, 175]. В другом месте текста перечислены нефтяные источники Зихии и расположенные рядом с ними населенные пункты, среди которых названы: «место Паги, находящееся в районе Папагии», место «Папаги, близ которого находится деревня, именуемая Сапакси». При этом указано, что «отстоят эти места от моря на один день пути без смены коня» [Константин Багрянородный, 1991, с. 272–273] (рис. 1, 1 ).

Другие письменные источники, где бы упоминалась Папагия или «папаги», не известны. Арабские, хазарские, древнерусские тексты в X–XI вв. на территории Северо-Восточного Причерноморья и Закубанья зна- ют лишь племена зихов и кашаков (кеша-ков) – касогов.

Зихи известны по письменным источникам с I в. до н.э. [Латышев, 1890, с. 105] и остаются в поле зрения древних и средневековых авторов до конца XV столетия. На протяжении полутора тысячелетий содержание этого этнонима претерпело значительные изменения. Со времен Страбона и до Х в. зихи были известны как племя или племена, населявшие Северо-Восточное Причерноморье. Видимо, именно в таком значении зихи упоминаются в «Кембриджском анониме» под именем Зибус [Коковцов, 1932, с. 123; Голб, Прицак, 1997, с. 155]. В середине X в. Константин Багрянородный зафиксировал заметное расширение территории проживания зихов, отметив их присутствие не только на побережье, но и внутри материка – в Закубанье [Константин Багрянородный, 1991, с. 272–273]. Расселение зихов в X в. в низовьях Кубани, откуда их вытеснили половцы в XI в., косвенно подтверждает сообщение грузинского автора конца XI в. Джуаншера Джуаншериани, описавшего последствия появления половцев в прикубанских степях, когда «турки потеснили пачаников и джиков (печенегов и зихов. – И. Д.). Пачаники ушли на запад, а джики осели у пределов Абхазии» [Джуаншер Джуан-шериани, 1986, с. 66]. В 30-х гг. XIII в. католические миссионеры называют Сихией Тамань с центром в Матрике [Адыги..., 1974, c. 31, 32], но речь идет, видимо, о Зихской епархии [Виноградов, 2009, с. 190], а не о племенной территории зихов. Примечательно, что Руб-рук таманские земли к Зихии не относит, помещая последнюю выше «Матрики и устья моря Танаидского» [Адыги..., 1974, с. 36]. Отдельно путешественник упоминает черкесов, занимавших предгорья и соседствовавших с аланами [Адыги..., 1974, с. 36]. С этого же времени арабскими и персидскими авторами ис- пользуется полиэтноним черкесы для обозначения населения Северо-Западного Кавказа. И, наконец, в труде генуэзца Джорджио Интериано, составленном в конце XV в., зихи и черкесы представлены как экзоэтнонимы адыгов: «Зихи – называемые так на языках: простонародном, греческом и латинском, татарами же и турками именуемые черкесы, сами себя называют – “адига”» [Джорджио Интериано, 1974, c. 46; Дружинина, 2013]. Различные формы этнонима зихи сохранились в современной кавказской этнонимии: в абхазском названии адыгов азыху, в адыгском имени абхазов азыгъе, в грузинском названии южных абазин джихи, что делает «возможным предположение о возникновении этого термина в среде абхазо-адыго-абазинской этнической общности, откуда он мог быть заимствован античными авторами» [Волкова, 1973, с. 19].

Жителей Касахии Константина Багрянородного под именем кашаки (кешаки) описал в книге «Мурудж аз-захаб» ал-Масуди [Минорский, 1963, с. 206], посетивший во второй половине 30-х гг. X в. берега Каспийского моря и Кавказ [Микульский, 1998, с. 200]. При этом, в отличие от византийского источника, в труде ал-Масуди ни зихи, ни папаги не упомянуты, а под именем кашаки (кешаки) объединены все племена, проживающие к западу от алан – как в Закубанье, так и в Северо-Восточном Причерноморье. В письме хазарского царя Иосифа к кордовскому вельможе Хасдаю ибн-Шапруту (пространная редакция) сообщается о жителях «страны Каса», расположенной рядом с аланами [Коковцов, 1932, с. 101]. Первые упоминания касогов в русских летописях дошли до нас в известиях под 965 годом «Повести временных лет» [Полное собрание..., 1997, с. 65; 2001, с. 53]. Затем касоги упоминаются в событиях 1022, 1023 и 1066 гг. [Полное собрание..., 1997, с. 146–147, 166; 2001, с. 134, 155]. Уникальная надпись конца XI – начала XII в., начертанная касогом, обнаружена на стене Софии Киевской. Граффито гласит: «Дедилец-касог, тмута-ракан[ец писал], идя от святых. Ибо я, господи, чаю прийти к тебе на воскрешение. Ох, душа моя!» [Зализняк, 2004, с. 256–257]. Надпись выполнена от первого лица, на совершенном древнерусском языке касогом-христиа-нином, носящим славянское мирское имя Де- дилец, оказавшимся на Руси после перехода города под суверенитет Византии [Чхаидзе, Дружинина, 2005, с. 155–157].

Сообщение о мечети кашаков в Дамаске содержится в сочинении Ибн Асакира (Абуль-Касим Али ибн аль-Хасан ад-Димаш-ки, 1105–1176) «Летопись города Дамаска» (Тарихмадинат Димашк): «Мечеть, известная как касожская мечеть у моста [около] скотного рынка. Мечеть в восточной [стороне от этого же] моста, известная как хазарская». Весьма показательно, что мечети кашаков-касогов и хазар располагались рядом, а обе общины – и касожская, и хазарская – были мусульманские [Кулешов, 2017]. Особо следует подчеркнуть, что автор XII в. четко разделяет две эти группы выходцев с Северного Кавказа и не объединяет их под общим именем черкесов.

Примечательно, что подобно арабским ученым, древнерусские авторы зихов не знают. А хазары, видимо, различали зихов (народ Зибус) и касахов (жителей страны Каса). Этноним «кашаг» доживает до наших дней: так сваны и осетины называют восточных адыгов – кабардинцев [Волкова, 1973, с. 20].

Для жителей Папагии в сочинении Константина Багрянородного специального названия нет, более того, источник сообщает, что место, именуемое Паги , населяют зихи [Константин Багрянородный, 1991, с. 272, 273]. Не известны этнонимы, производные от названия «страны Папагия», и в других средневековых текстах. Этот «пробел» был восполнен только историками Нового времени. Так, в XVIII в. В.Н. Татищев употребил не прижившееся в науке слово «папагицы» [Татищев, 2003, с. 187]. С XIX в. в глоссарий трудов по истории Северного Кавказа прочно вошел этноним «папаги».

Итак, помимо того, что сочинение Константина Багрянородного является единственным известным на сегодняшний день источником, содержащим информацию о «стране Папагии», только этот исторический текст упоминает одновременно все три «страны» – Зихию, Папагию и Касахию.

Лаконизм сведений единственного источника во многом обусловил несколько опосредованное внимание исследователей к Па-пагии, особенно заметное на фоне высокого интереса к Зихии [Виноградов, 2009] и Каса-хии [Пьянков, 2001; Бубенок, 2014]. Круг рассматриваемых научных тем, связанных с Папагией, ограничен уточнением локализации этой «страны» на карте Северо-Западного Кавказа, этимологии ее названия и статуса по отношению к Зихии и Касахии. Главным вопросом о папагах на протяжении вот уже двух с половиной веков остается выяснение их этнической идентификации. При этом сформировались две основные версии – об «адыгской» и «не-адыгской» этнической природе этой группы населения.

С XVIII в. до 20-х гг. XX в. отечественные историки рассматривали Папагию как одну из исторических земель Северо-Западного Кавказа, различавшихся по языковому и этническому составу населения. Так, В.Н. Татищев, хотя и не коснулся напрямую происхождения «папагийцев», четко отделил их и от «зихийцев», которых связывал с древними синдами, и от «казакийцев», которых отнес к казакам, полагая, что труд Константина Багрянородного содержит «всех древнейшее» упоминание «Казацкого народа». При этом Зихию историк разместил на черноморском побережье к северу от абазгов и апсилов, Касахию – «во внутренной и ближней понтской степи», а Папагию расположил между этими областями [Татищев, 2003, с. 187, 191].

В очерке «О имени козак» П. Бутков (П.Г. Бутаков) пришел к выводу, что «Папа-гия занята была и тогда теперешними древнейшими обитателями своими Черкесами, известными Страбону, Птоломею и другим под именем Керкетов» [Бутков, 1822, с. 187]. Основанием для этого вывода послужило фонетическое и смысловое соответствие названия «деревни, именуемой Сапакси, что значит «пыль» [Константин Багрянородный, 1991, c. 272, 273], и черкесского слова « саба, сапа », имеющего то же значение 1. Зихов и касахов автор к черкесам не относил, полагая, что «славянская порода зихов весьма правдоподобна» и что Касахию населяли абазины [Бут-ков, 1822, с. 186, 188].

П. Бутков предложил оригинальную версию местонахождения Зихии, Папагии и Ка-сахии (рис. 1,2). Первую область он локализовал не вдоль черноморского побережья, а в глубине материка, по р. Кубань: «Зихия про- стирается на 300 миль от устья Укруха (Кубани) до реки Никопсы и стоящаго при ней города Сапик», при этом в качестве р. Никопс автор рассматривал р. Шакупс (Псекупс? – И. Д.), а городом Сапик называл «былое селение Лактчукай»2 [Бутков, 1822, с. 184–185]. Папагию автор разместил южнее Зихии: «от Черноморского залива Геленджика <...> к востоку по стремнинам гор, сопредельно Кубанским землям Зихии, верст на полтораста, до вершины реки Шагваши (р. Щхагуашэ или Белая. – И. Д.), впадающей в Кубань в Зихии в 25 верстах ниже Усть-Лабинской крепости». Основанием такой локализации послужило близкое, по его мнению, сходство «имен За-пакси и Шагваши». Касахию исследователь расположил к востоку от Папагии, в верховьях р. Кубань [Бутков, 1822, с. 187, 188].

Название Папагии П. Бутков выводил из сложения черкесских слов «бги» в значении «гора» и «пахъ, пга» – «ноздри»: «Соединение слов пахъ и пог или бги произвело имя Папа-гии, которое означает в прямом смысле горные ноздри , в относительном горные теснины » [Бутков, 1822, с. 187].

Особый взгляд на Папагию представил в работе 1875 г. «Болгаре и Русь на Азовском Поморье» Д.И. Иловайский. Анализируя сведения трактата «Об управлении империей» о Северо-Западном Кавказе, Д.И. Иловайский скептически относился к их достоверности: «Излишне было бы ожидать от подобных известий полной ясности и точности. Очевидно, северные берега Черного моря и особенно страны, лежащие к востоку от Азовского моря, были известны любознательному императору в общих чертах, и только местами он мог сообщить некоторые верные подробности». В большей степени историк сомневался в точности локализации земель, отдаленных от побережья: «Области, лежавшие по восточному берегу Черного моря, то есть Зихия и Авасгия, обозначены верно; но те, которые находились далее внутрь страны, очевидно, в своем взаимном отношении определены только приблизительно, то есть, Папагия, Казахия и Алания» [Иловайский, 1875, с. 382, 383].

В этой работе Д.И. Иловайского впервые представлен взгляд на историю Папагии, Касахии и Зихии сквозь призму хазарской проблематики. Сама же публикация, наряду с ра- ботой В.В. Григорьева 1876 г., восходит к истокам отечественного хазароведения. По мнению Д.И. Иловайского, хазары – это «турки, поселившиеся между Каспийским и Азовским морями в VI в.». Имя «хазары» принадлежало не пришлому населению, а кавказскому народу, «одному из черкесских племен» – «ака-цирам или кацирам» [Иловайский, 1875, с. 383]. Иными словами, местное северокавказское население, подвергшееся тюркизации в VI в., дало имя пришлому народу и составило вместе с ним государство. К числу так называемых «кавказских хазар» автор относил «Папа-гию или Кабарду и Казахию». Прямую связь между Папагией и Кабардой историк проводил, опираясь на «рассказ Константина Багрянородного о хазарском племени Кабарах (Кабардинцах?)». При этом Д.И. Иловайский полагал, что Папагия находилась в зависимости от Касахии: «Папагия подвластна собственным («местным кавказским». – И. Д.) Хазарам, то есть касогам – черкесам или кабардинцам» [Иловайский, 1875, с. 383, 385].

Показательно, что адыгские просветители XIX в. Шора Бекмурзин Ногмов и Хан-Гирей не упоминали Папагию в своих изысканиях об историческом прошлом адыгов [Ног-мов, 1994; Хан-Гирей, 1978, с. 89–93].

В отличие от русских историков, европейские авторы XIX в. не проводили различий между жителями Папагии, Зихии и Каса-хии, объединяя их под одним именем – черкесы. Однако в отношении того, кем были эти самые черкесы, ясного понимания и единого мнения у европейцев не было. Посетивший в 1836–1838 гг. Кавказ Карл Кох отмечал, что «представление о черкесах до сих пор еще остается неопределенным, несмотря на новые описания путешествий Дюбуа де Монпере, Белля, Лонгворта и др.; иногда под этим названием подразумевают живущих по берегу Черного моря кавказцев, иногда же считают черкесами всех жителей северного склона Кавказа. Французские газеты прошлых лет, несмотря на то, что Дюбуа де Монпере, будучи сам французом, оставил довольно подробное описание Кавказа, указывают даже, что Кахетия (долина Алазани), восточная часть лежащей по ту сторону Кавказа области Грузии, населена Черкесами...» [Koch, 1842, s. 264; Гарданов, 1967, с. 18].

В соответствии с этим замечанием Юлиус Клапрот разместил «страну черкесов» Папагию на южном склоне Кавказа (рис. 1, 3 ). Зихия, в его представлении, это страна вдоль Черного моря – «от Босфора до юга от Су-хум-калы населенная когда-то полностью черкесами». Касахией исследователь называл «внутреннюю страну восточных черкесов» и размещал за ней гору Эльбрус [Клапрот, 1822].

Эти выводы повторил Иоганн Бларам-берг: «Папагия – это страна черкесов, которые жили на южном склоне Кавказа и которые в грузинских средневековых хрониках называются папагами, а их страна, соответственно, Папагети. Затем идет Казахия, или страна восточных черкесов, расположенная в глубине. Это – касоги русских летописей. После Казахии идут Кавказские горы, которые отмечены здесь высокой снежной вершиной Эльбруса. Дальше находится страна аланов» [Бларамберг, 2010, с. 201–202].

Фредерик Дюбуа де Монпере размещал Папагию на Северо-Западном Кавказе. При этом автор замечал, что «во времена Константина, как и во времена Прокопия, на черкесских морских берегах были известны только два больших народа – зихи и абасги, за которыми автор указывает Папагию, Казакхию и Аланию. Все эти народы, за исключением аланов, – черкесы» [Монпере, 2002, с. 121].

Важно подчеркнуть, что рассуждения исследователей XIX в. о Папагии, Зихии и Ка-сахии базировались только на письменных источниках. И это закономерно, поскольку научное изучение археологии Северо-Западного Кавказа делало первые шаги. В качестве важной вехи на этом пути следует отметить раскопки 1911–1912 гг. В.В. Саханевым Борисовского могильника. Облик инвентаря третьей хронологической группы погребений, совершенных по обряду кремации, позволил провести ближайшие аналогии с древностями салтово-маяцкого круга. Решая вопрос этнической идентификации населения, оставившего Борисовский могильник, В.В. Саханев высказал предположение, что этим народом могли быть зихи, однако подчеркнул, что «остается необходимым удовлетворительно объяснить причины и условия перемены Зихами культуры и обряда погребения» – ингумационного на кремационный [Саханев, 1914, с. 155, 174–175].

Место кремационных погребений Борисовского могильника в системе древностей Северо-Западного Кавказа VII–X вв. определилось более зримо уже в советской науке – в обобщающих исторических работах и сводах археологических памятников региона, но только к 70-м гг. XX в. накопление археологических источников позволило определить характер грунтовых кремаций Северо-Восточного Причерноморья и Закубанья как яркий, не имеющий местных корней феномен, появление которого в регионе связано с хазарским завоеванием.

Проблема многозначности определения «черкесы» в контексте решения вопросов этнической истории Северного Кавказа в советской историографии не рассматривалась. Это название стало употребляться в синонимичном значении этнониму «адыги» и вытеснялось последним из научных работ.

Уже в конце 20-х гг. XX в. И.П. Козловский назвал «косогов адыгейцами, которые, возможно, были аборигенами края» [Козловский, 1928, с. 63–64]. С 30-х гг. изучение средневековой истории Северо-Западного Кавказа было ограничено рамками «написания марксистско-ленинской истории адыгейского народа» [Очерки..., 1957, с. 3]. На первый план вышли вопросы истории русско-адыгейских взаимоотношений, классовой борьбы адыгейского народа и его противостояния чужеземным поработителям, развития адыгейской народной культуры. История населения Северо-Западного Кавказа и ýже – Западного Закубанья – была представлена как непрерывное развитие адыгского этноса (что нашло выражение, в частности, в формуле «меоты – предки адыгов»), испытывавшего периодические воздействия сменявших друг друга враждебных кочевых культур, которые, тем не менее, не приводили к каким-либо качественным изменениям этнокультурного состава населения. Граница между кочевым и оседлым мирами проводилась по р. Кубань [Лавров, 2009б, с. 92].

На общий ход изучения истории Северного Кавказа оказали влияние трагичные события, связанные с депортацией горских народов, в том числе в 1943 и 1944 гг. тюркоязычных карачаевцев и балкарцев, что на долгие годы отсрочило создание объективных научных трудов по истории горцев. И, как след- ствие, привело к преуменьшению роли тюркских народов в процессах этно- и культурогене-за, протекавших на Северном Кавказе.

Еще одним фактором, негативно повлиявшим на изучение средневековой истории Северного Кавказа, стала развернувшаяся в декабре 1951 г. кампания, направленная против «идеализации Хазарского каганата» и утверждавшая «паразитическую» роль Хазарии в историческом развитии народов Восточной Европы и Руси. Главным объектом критики стала разработанная М.И. Артамоновым научная концепция истории хазар [Медведенко, 2006, с. 73–163].

На этом фоне в 40–50-х гг. были подготовлены капитальные истории адыгских народов – адыгейцев, черкесов и кабардинцев. В 1946 г. Г.А. Кокиевым опубликован «Краткий исторический очерк Кабарды» и многостраничная работа «Некоторые сведения из древней истории адыгов (кабардинцев)» [Ко-киев, 2005а; 2005б]. В 1948 г. появилась публикация А.П. Смирнова «К вопросу о формировании кабардинского народа по археологическим данным» [Смирнов, 1948]. К 400-летнему юбилею присоединения кабардинцев к России Е.И. Крупновым была написана «Древняя история и культура Кабарды» [Крупнов, 1957]. В этом же году увидели свет «Очерки истории Адыгеи» [1957]. Исследователи, поднимавшие вопрос об этнокультурной природе населения упоминаемых византийским императором земель Северо-Западного Кавказа, решали его однозначно: «Указанные К. Багрянородным три области – Зи-хия, Папагия и Казахия, – как было отмечено еще Дюбуа де Монпере, несомненно, были заселены адыгейскими племенами» [Кокиев, 2005а, с. 394].

В русле этих идей рассматривала историю Северо-Западного Кавказа и Е.П. Алексеева. Папагов исследовательница относила к числу адыгских племен: «В источниках X в. адыги выступают под именем казахов и па-пагов (византийский автор Константин Багрянородный), кешак (арабский автор Масуди) и касогов (русские летописи)» [Алексеева, 1954, с. 230]. Папаги вместе с касогами занимали «лесистую оконечность Кавказского хребта», к востоку от них, за водораздельным хребтом между Большой и Малой Лабой, начина- лась Алания, к западу, на черноморском побережье от р. Нечепсухо до островов Кубанской дельты, проживали зихи» [Алексеева, 1954, с. 230–231] (рис. 1,4).

При том, что неадыгское происхождение папагов в публикациях не обсуждалось, нельзя сказать определенно, что альтернативные версии не допускались вовсе. Так, в середине 50х гг. выходят в свет три статьи Л.И. Лаврова, в которых автор предметно рассматривал вопрос о происхождении адыгов [Лавров, 2009а; 2009б; 2009в]. Уже античных меотов, керке-тов, торетов он называл адыгскими племенами, при этом исследователь полагал, что «адыги как особая народность с единым языком в основных чертах сложились к X в.» [Лавров, 2009б, с. 103]. Л.И. Лавров не единожды анализировал сведения трактата Константина Багрянородного, рассуждал о зихском и ка-сожском «союзе адыгских племен», папагов при этом он не упомянул.

Характеризуя этнополитическую ситуацию в регионе в хазарское время, Л.И. Лавров отмечал, что «с VII и, по крайней мере, до X в. включительно адыги, очевидно, хотя бы частично входили в состав Хазарской державы» [Лавров, 2009б, с. 104]. Этот вывод должен был находить подтверждение в археологическом материале. Первой работой, обобщившей полувековое изучение раннесредневековых археологических памятников СевероЗападного Кавказа, стала обширная статья Е.П. Алексеевой [1963]. В частности, в этом обзоре было показано разнообразие погребальных памятников, демонстрировавших широкий спектр погребальных традиций. Однако пестрая археологическая картина не повлияла на вывод Е.П. Алексеевой о монокультурном составе населения региона: «В VIII–IX вв. адыги хоронили своих покойников и без курганной насыпи, и под курганом. В Восточном Причерноморье известны бескурганные погребения (Борисовский могильник) – трупо-сожжение (в каменных ящиках и грунтовых могилах) и трупоположения (в каменных ящиках и грунтовых могилах). В других могильниках (у Раевской – хут. Полонского, вблизи Новороссийска) – курганные захоронения – трупоположения в каменных ящиках-гробницах, в которых иногда находилось по нескольку костяков. Известны захоронения в урнах – трупосожжение (Архипо-Осиповка, Геленджик – бескурганные). Любопытно, что в Ар-хипо-Осиповке в погребении, рядом с урной обнаружены захоронения лошадей» [Алексеева, 1963, с. 165].

Этапным событием в изучении народов Юго-Восточной Европы и Кавказа IV–XI вв. стала фундаментальная «История хазар» М.И. Артамонова [1962]. Широчайший хронологический и географический диапазон рассмотренных автором проблем, включавших вопросы происхождения хазар, характеристику их религии, хозяйства, государственного устройства каганата, взаимоотношения его с Византией, Арабским халифатом, Древней Русью, народами Кавказа, а также глубокий экскурс в историю гуннов, савир, болгар, авар, тюрок, алан, мадьяр, печенегов, гузов, половцев дает основания назвать этот труд энциклопедией истории народов восточноевропейских степей эпохи раннего средневековья [Медведенко, 2006, с. 105–106].

Качественно новый фон, который позволил вывести изучение кубано-черноморского региона эпохи средневековья за рамки упрощенной схемы, представленной в работах 40– 60-х гг., создавали и археологические исследования. В 1972 г. Н.В. Анфимовым были проведены раскопки обширного могильника Ка-зазово II. Материалы ранней группы погребений конца VII – IX в. опубликовал В.А. Тара-банов [1983]. Особенности обряда (одиночные ингумации в грунтовых ямах, северо-восточная ориентировка, расположение кистей рук у лицевых костей, скрещенные в голенях ноги 3) и инвентаря привели исследователя к выводу, что «материалы этой группы погребений Казазовского могильника наиболее близкие аналогии находят в памятниках сал-тово-маяцкого круга и прежде всего его болгарской группы» [Тарабанов, 1983, с. 155]. Материалы могильника Дюрсо, исследованного А.В. Дмитриевым в 1974 г., показали, что аналогичные казазовским погребения VIII в. перекрыты кремациями IX в., появление которых исследователь объяснял «внезапным вторжением кочевого хорошо вооруженного населения», связанного «с угорским этническим компонентом» [Дмитриев, 1978, с. 48–49]. О погребальном обряде зихов (ингумации в грунтовых ямах, использование камня в офор- млении могильных сооружений) VI–VII вв. давали представление материалы могильника Сопино [Анфимов, 1980, с. 95–109]. Эти и последовавшие за ними исследования отчетливо демонстрировали, что территория Причерноморья района Новороссийска – Анапы – Геленджика и Западного Закубанья с конца VII в. и вплоть до середины X в. была напрямую вовлечена в орбиту влияния Хазарского каганата, а ее население отличалось сложным полиэтничным и поликультурным составом [Гавритухин, Пьянков, 2003; Носкова, 2002; Чхаидзе, 2012].

Несмотря на это, в представлениях историков о Зихии, Касахии и Папагии в 70–80-е гг. существенных изменений не происходило. В академической «Истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.», подготовка которой началась в 70-х гг. под общим руководством А.П. Новосельцева, отразилось «осторожное» отношение к папагам. В главе «Северный Кавказ в VII–IX вв.», одним из авторов которой был Л.И. Лавров, па-паги в отличие от зихов и касогов все также не были названы в числе «адыгских» племен [История народов..., 1988, с. 145].

С конца 70-х гг. изучение этнической истории Северо-Западного Кавказа заметно оживилось, во многом благодаря усилиям А.В. Гадло. Исследователь предложил «новое прочтение начального периода истории адыгов, отличное от концепции, в середине 50-х гг. XX в. разработанной Л.И. Лавровым» [Чхаидзе, 2006б, с. 167]. Именно в работах А.В. Гадло Папагия выходит из тени Зихии и Касахии и рассматривается как вполне самостоятельный объект изучения. Сообщение источника о проживании зихов в местах, связываемых с Папагией, привело исследователя к выводу, что она являлась частью Зихии [Гадло, 1979, с. 194; 1994, с. 25]. На основании фонетического созвучия населенных пунктов Зихии и Папагии с названиями «племен» Северо-Западного Кавказа XVII–XVIII вв. А.В. Гадло полагал, что Папагия была населена «наряду с адыгами» и «абазинскими группами». К последним он относил багъ (ба-говцев) 4 и связывал с ними наименование общины Паги. С абазинским обществом Камыш 5 и подразделением бжедугов хамыш 6 исследователь сопоставлял наименование общины Хамух. Название Сапакси он увязывал с именем шапсугов 7.

Подобные поиски прямых параллелей этнонимам, известным по источникам X в., в названиях адыгских и абазинских племен XVI– XVIII вв. имеют под собой слабые основания [Армарчук, 2003, с. 209; Чхаидзе, 2006б, с. 167; 2017, c. 13]. Сам этноним «адыги» впервые упоминается на страницах текста только в 1502 г. [Джорджио Интериано, 1974].

Взгляды на Папагию А.В. Гадло неоднократно корректировал. В работе 1988 г. исследователь рассматривал Зихию, Папагию и Касахию как области «в составе этнической территории адыгов, которую он (Константин Багрянородный. – И. Д. ) по византийской традиции именует Зихией». Зихию в узком смысле историк описывал как «приморскую область, лежащую к югу от дельты Кубани до р. Не-чепсухо, Никопсиса», Папагию – как землю, «совпадающую с областью северо-западных предгорий (ср.: р. Апахи – левый приток нижней Кубани)», Касахию – как «область, лежащую восточнее Папагии, в соседстве с Аланией» [Гадло, 1988, с. 92] (рис. 1, 5 ). В работах, увидевших свет в 2004 г., Папагия локализована в междуречье Абина и Афипса (или Псе-купса), при этом она показана как «область родственных сагинам-шегакам верхних сугдов» [Гадло, 2004а, с. 24; 2004б, с. 215]. К сожалению, данная версия не подкреплена исследователем ссылками на какие-либо источники.

В адыгской природе папагов усомнился В.Н. Каминский. Напрямую вопрос об их происхождении исследователь не поднимал, но указал на сложный этнический состав населения Северо-Западного Кавказа в IX в. и на начало миграции адыгских племен с черноморского побережья на северные склоны Кавказского хребта во второй половине X в. [Каминский, 1993, с. 72–77]. На основе анализа исторических, географических и топонимических данных В.Н. Каминский пришел к выводу, что Зихия в середине X в. простиралась в глубину материка до современного г. Крымск, где находятся нефтяные источники 8, при этом ее часть – «полустепную, всхолмленную местность Закубанья» – занимала Папагия. К востоку от нее и до р. Псекупс по отрогам Кавказа исследователь помещал Касахию [Каминский, 1993, с. 75] (рис. 1, 6 ).

При всей обоснованности подхода В.Н. Каминского его вариант локализации Па-пагии может быть оспорен. Действительно, Константин Багрянородный указал, что выявленные поблизости от мест Паги и Папаги нефтяные источники отстоят от берега моря 9 «на один день пути без смены коня», что вполне соответствует расположению выходов нефти в районе современного Крымска, но источник не сообщает, что эти населенные пункты находились на границе Папагии. Пределы «страны» могли распространяться и далее на восток, где В.Н. Каминский помещает Каса-хию. Не уточняет исследователь и западную границу Папагии.

Не упомянул папагов в числе адыгских племен и В.А. Тарабанов: «В период раннего средневековья имелось три основных названия адыгских племен, вернее, союзов племен: зихи, сагины, касоги». Исследователь полагал, что «к кон. VII – нач. VIII в. зихское объединение расширило свою территорию за счет сагинов на побережье, включая дельту Кубани. Касоги подчинили своей конфедерации адыгов, обитающих в предгорной зоне в непосредственной близости с болгарами левобережья» [Тарабанов, 1996, с. 95–96].

Важным шагом в решении вопроса о соотнесении археологических памятников Северо-Западного Кавказа с историческими этнонимами письменных источников стали работы А.В. Пьянкова [2000; 2001]. Исследователь обосновал гипотезу о связи носителей обряда кремаций VIII–XIII вв. с кашаками – касогами, а также рассмотрел вопрос о расположении Зихии, Папагии и Касахии на карте региона. Принимая вариант локализации Папагии, представленный В.Н. Каминским, А.В. Пьянков предложил расширить ее границы до предгорной и горной части Абинского района, где известны созвучные названию области топонимы: гора Папай в верховьях р. Убин-Су 10, селение Пага на границе современных Крымского и Абинского районов [Пьянков, 2001, с. 201]. А.В. Пьянков исключал приморское расположение Папагии. Комментируя продвижение зихов с побережья, он указывал: «Зихи расширили ареал своего расселения на северо-запад вплоть до старого русла Кубани и заняли отстоящую далеко от берега Папагию» [Пьянков, 2001, с. 205].

Н.Г. Ловпаче, опираясь только на легендарные по своему жанровому характеру сведения из «Истории адыхейского народа» Шоры Ногмова, описывает Папагию, как «центральную область Адыгеи X в.». Западную границу этой области автор относит к р. Афипс, восточную – к р. Шхагуаще (Белая). Центром Папагии он называет «загадочный город Старая Лазика на месте Псыфабэ (Горячего Ключа)» [Ловпаче, 2009, с. 179–180]. Относительно источника, на котором построены выводы Н.Г. Ловпаче, еще Вс. Миллер заметил: «В «Истории» Ногмова, быть может, кое-что действительно взято им из народных преданий, но за точность его изложений весьма мало ручается его патриотическое увлечение и научная неподготовленность к предпринятому им делу» [Миллер, 1891, с. 205]. В свою очередь, Л.И. Лавров призывал «покончить с некритическим использованием наивных доводов историка-любителя первой половины XIX в.» [Лавров, 1969, с. 136–137]. Несмотря на профессиональные оценки труда Ш.Б. Ногмова, количество публикаций, основанных на «Истории адыхейского народа» как основном источнике, растет год от года. Эти работы являют на свет фантасмагоричные, далекие от науки гипотезы, которые попадают на страницы региональных учебников, защищаются в качестве кандидатских и докторских диссертаций [Чхаидзе, 2017, с. 13–19].

Весьма оригинальное прочтение источника о Зихии, Папагии и Касахии предложил М.И. Крайсветный. Он задался вопросом, «откуда могли взяться их названия и почему на Руси и на Востоке они не соответствуют византийским/европейским» [Крайсветный, 2010, с. 65]. В поисках ответа исследователь отталкивается от следующих соображений: население Западного Кавказа, «вплоть до Алании, было представлено многочисленными племенами единого в этнокультурном отношении народа», имеющего «собственный эндоэтноним – адыги»; различия между племенами были «не в материальной культуре, а в морально-этическом, духовном и поведенческом аспектах»; именно такого рода отличия принимал во внимание Константин Багрянородный, когда присваивал названия – не «эндоэтничные, а нарицательные» – зихам, папагам и касахам. Так, для названия Зихии «в качестве определяющего фактора выступила воинственность», фиксируемая в адыгском слове «зеко» (зекIуэ), обозначающем «любой набег». В отношении Па-пагии «выделение отдельной страны и, следовательно, народа, могло произойти по внешнему виду ее населения», в котором «основную роль мог сыграть головной убор кавказцев – папаха». Касахию автор выводил от названия «народного законодательного собрания адыгов «Хаса», при этом М.И. Крайсветный отмечал, что «касоги» – единственное название адыгского народа, сохранившееся до наших дней в виде термина «казак» [Крайсветный, 2010, с. 66–75].

Попытки подобных «разгадок» исторических этнонимов не новы, они, как правило, не имеют ничего общего с анализом источников и с легкостью отвергают результаты работы поколений ученых – историков, археологов, лингвистов, этнографов. Еще в XIX в. А. Филипсон иронично заметил в отношении очередной «попытки угадать» происхождение этнонима «адыги»: «Это невинная забава тех, которые считают этнографический вопрос решенным, если им удалось поймать похожий звук на каком-либо языке, даже не имеющем к делу никакого отношения» [Филипсон, 1863, с. 847].

Не менее экзотичную версию этнокультурной характеристики региона I тыс. н.э. предложил Б.Х. Бгажноков [2014; Бгажноков и др., 2016]. Согласно его размышлениям «касы или касоги, а также соединившиеся позже с ними папаги ( паги , петеги ) занимали северные склоны Главного Кавказского хребта, включая степное Предкавказье и ЮгоВосточный Крым. При этом страна, именуемая Касахией, простиралась далеко на восток по направлению к Каспийскому морю» [Бгажноков, 2014, с. 8]. Игнорируя результаты столетнего изучения Северо-Западного Кавказа, совершенно не критически воспринимая идеи Д.И. Иловайского, Б.Х. Бгажно-ков строит свои выводы на этой зыбкой, представляющей сегодня только историографический интерес платформе.

В целом, несмотря на то, что Папагия находилась на периферии изучения северокавказской проблематики, историография ее довольно солидна и восходит к временам становления отечественной исторической науки. До начала 20-х гг. XX в. исследователи относили папагов к

«туземным кавказским племенам» – черкесам, «кавказским хазарам», при этом существовали различные взгляды на этническую природу зи-хов и касахов. Советская историография прочно связала папагов, также как зихов и касахов, с адыгами. В ряде работ в составе населения Папагии наряду с адыгами упоминают абазин. «Не-адыгская» версия происхождения папагов проявлялась в не упоминании их в ряду племен, причисляемых к средневековым предкам адыгов. С 90-х гг. в научных работах, основанных на новейших достижениях кавказоведения и хазароведения, прежде всего, в области археологии, развивается концепция о полиэтничном, сложном по составу населении Закубанья I тыс. н.э. Версия о моноэтничной адыгской природе средневековых племен Северо-Западного Кавказа представлена в публикациях авторов, не учитывающих современного научного знания и апеллирующих к взглядам на историю Северного Кавказа, сложившимся в XIX – первой половине XX века.

На процесс и результаты изучения Папа-гии оказало влияние то, что исследователи опирались лишь на письменные источники, не используя важнейший пласт информации – археологические материалы. Хотя в то же самое время предпринимались активные поиски археологических следов зихов и касахов/касогов, увенчавшиеся целой серией работ, в которых с этими племенами были соотнесены определенные типы и группы памятников [Саханев, 1914, с. 174–175; Анфимов, 1980; Воронов, 1989; Каминский, 1993, с. 75; Пьянков, 2001; Гавриту-хин, Пьянков, 2003, с. 194, 199; Армарчук, 2003, с. 225]. Помимо этого, изучение расположенной на окраине хазарских земель Папагии было оторвано от исследования Хазарии и тех исторических процессов, которые протекали на Северо-Западном Кавказе в хазарскую эпоху.

В завершении приходится констатировать, что сведений трактата Константина VII Багрянородного для точной локализации Па-пагии и этнокультурной идентификации ее населения недостаточно. На наш взгляд, основная роль в решении этих вопросов принадлежит источникам археологическим. Анализ материалов археологических памятников Северо-Западного Кавказа конца I тыс. н.э. должен послужить основой для интерпретации сведений из текста источника.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Варианты локализации Зихии, Папагии и Касахии:

-

1 – топографические ориентиры по Константину VII Багрянородному: Таматарха, р. Никопсис, нефтяные источники в «одном дне пути от берега моря без смены коня» [1991]; 2 – Зихия, Папагия и Касахия по П. Буткову [1822];

3 – Зихия, Папагия и Касахия по Ю. Клапроту [1822] и И. Бларамбергу [2010]; 4 – Зихия, Папагия и Касахия по Е.П. Алексеевой [1954]; 5 – Зихия, Папагия и Касахия по А.В. Гадло [1988];

6 – Зихия, Папагия и Касахия по В.Н. Каминскому [1993] и А.В. Пьянкову [2001]

-

Fig. 1. Possible localization of Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya:

-

1 – topographic landmarks after Constantine VII Porphyrogenitus: Tamatarkha, Nikopsis river, oil sources are “in a day’s run from coast without horse change” [1991]; 2 – Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya after P. Butkov[1822];

3 – Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya after J. Klaprot [1822] and I. Blaramberg [2010];

4 – Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya after E.P. Alekseeva [1954]; 5 – Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya after A.V. Gadlo [1988];

6 – Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya after V.N. Kaminsky [1993] and A.V. Pyankov [2001]

Список литературы Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного "Об управлении империей". История изучения

- Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв., 1974. Сост., ред., введение и статьи к текстам: В. К. Гарданов. Нальчик: Эльбрус. 636 с.

- Бларамберг И., 2010. Историческое, топографическое, статистическое и военное описание Кавказа. Пер., предисл. и коммент. И. М. Назаровой. М.: Надыршин. 400 с.

- Голб Н., Прицак О., 1997. Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим: Гешарим. 240 с.

- Джорджио Интериано, 1974. Быт и страна зихов, именуемых черкесами//Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв. Нальчик: Эльбрус. С. 46-55.

- Джуаншер Джуаншериани, 1986. Жизнь Вахтанга Горгасала. Перевод, введение и примечания Г. В. Цулая. Памятники грузинской исторической литературы. Вып. VI. Тбилиси: Мецниереба. 152 с.

- Клапрот Ю., 1822. Об идентичности осетин и средневековых алан. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.iriston.com/nogbon/print.php?newsid=323 (дата обращения: 31.07.2017). -Загл. с экрана.

- Коковцов П. К., 1932. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л.: Изд-во АН СССР. XXXVIII + 134 с.

- Константин Багрянородный, 1991. Об управлении империей. Текст, пер., коммент. М.: Наука. 496 с.

- Латышев В. В., 1890. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т. I. СПб.: Тип. Императорской Академии наук. 948 с.

- Минорский В. Ф., 1963. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М.: Вост. лит. 265 с.

- Монпере Фредерик Дюбуа де, 2002. Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и Крыму. Пер. В. М. Аталикова. Т. 1. Нальчик: ЭЛЬ-ФА. С. 84-263.

- Полное собрание русских летописей, 1997. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М.: Языки рус. культуры. 733 с.

- Полное собрание русских летописей, 2001. Т. 2. Ипатьевская летопись. М.: Яз. славян. культуры. 938 с.

- Хан-Гирей, 1978. Записки о Черкесии. Нальчик: Эльбрус. 335 с.

- Алексеева Е. П., 1954. Материалы к древнейшей и средневековой истории адыгов (черкесов)//Тр. Черкес. НИИ. Вып. II. Черкесск: Черкес. кн. изд-во. С. 199-260.

- Алексеева Е. П., 1963. Материальная культура черкесов в средние века: (По данным археологии)//Тр. Карачаево-Черкес. НИИ ИЯЛ. Вып. IV. Черкесск: Черкес. кн. изд-во. С. 146-252.

- Анфимов Н. В., 1980. Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа//Северный Кавказ в древности и средние века. М.: Наука. С. 92-113.

- Армарчук Е. А., 2003. Памятники Северо-Восточного Причерноморья X-XIII веков. Историографический очерк, Некоторые вопросы этнической истории//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. М.: Наука. С. 207-227.

- Артамонов М. И., 1962. История хазар. Л.: Гос. Эрмитаж. 523 с.

- Бгажноков Б. Х., 2014. Касы и страна касов на Северном Кавказе//Археология и этнология Северного Кавказа. Вып. 3. Нальчик: Изд-во КБИГИ. С. 7-17.

- Бгажноков Б. Х., Фоменко В. А., Бубенок О. Б., Новичихин А. М., 2016. Очерки древней и средневековой истории адыгов. Нальчик: Изд-во КБИГИ. 206 с.

- Бубенок О. Б., 2014. Касоги на юго-западной границе Хазарского каганата//Хазарский альманах. Т. 12. Киев; Харьков. С. 34-68.

- Бутков П. 1822. О имени козак//Вестник Европы. № 23. С. 182-204.

- Виноградов А. Ю., 2009. Зихия//Православная энциклопедия. Т. 20. М.: Православ. энцикл. С. 186-192.

- Волкова Н. Г., 1973. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М.: Наука. 208 с.

- Воронов Ю. Н., 1989. Проблемы археологии Зихии//Первая Кубанская археологическая конференция. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 17-18.

- Гавритухин И. О., Пьянков А. В., 2003. Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.) Могильники III-IV веков.,Древности и памятники VIII-IX веков. //Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. М.: Наука. С. 186-200.

- Гадло А. В., 1979. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л.: Изд-во ЛГУ. 216 с.

- Гадло А. В., 1988. Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические последствия//Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 84-100.

- Гадло А. В., 1994. Этническая история Северного Кавказа X-XIII вв. СПб.: Изд-во СПбГУ. 240 с.

- Гадло А. В., 2004а. Адыги во второй половине I тысячелетия н.э. (очерк этносоциальной и этнополитической истории)//Историческая этнография. Вып. 1. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 6-37.

- Гадло А. В., 2004б. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на Северном Кавказе. СПб.: Изд-во СПбГУ. 362 с.

- Гарданов В. К., 1967. Общественный строй адыгских народов. М.: Наука. 330 с.

- Джигунова Ф. К., 2007. Социальная и половозрастная градация раннесредневековых погребений на территории Закубанья//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1, Регионоведение. № 1. С. 154-158.

- Дмитриев А. В., 1978. К вопросу об этнической принадлежности трупосожжений конца VIII -начала IX века в районе Новороссийска -Геленджика//VIII «Крупновске чтения». Нальчик: Изд-во КБИ. С. 48-49.

- Дружинина И. А., 2013. Сообщение Джорджио Интериано о погребальном обряде черкесов в свете данных археологии//Шестая Междунар. Кубан. археол. конф. Краснодар: Экоинвест. С. 118-121.

- Зализняк А. А., 2004. К изучению древнерусских надписей//Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1997-2000 гг.). Т. XI. М.: Русские словари. С. 233-287.

- Иловайский Д. И., 1875. Болгаре и Русь на Азовском поморье//Журнал Министерства Народного просвещения. Ч. 177. Отд. II. С. 93-147.

- История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в., 1988. М.: Наука. 544 с.

- Каминский В. Н., 1993. Одно из сочинений Константина Багрянородного и этническая карта Северо-Западного Кавказа//Музейный вестник. Вып. 1. Краснодар: Изд-во КГИАМЗ. С. 70-83.

- Козловский И. П., 1928. Тмуторокань и Таматарха-Матарха-Тамань//Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Т. II (59-й). Симферополь. С. 58-72.

- Кокиев Г. А., 2005а. Некоторые сведения из древней истории адыгов (кабардинцев)//История Кабардино-Балкарии в трудах Г. А. Кокиева: сб. ст. и док. Нальчик: Эль-Фа. С. 389-410.

- Кокиев Г. А., 2005б. Краткий исторический очерк Кабарды//История Кабардино-Балкарии в трудах Г. А. Кокиева: сб. ст. и док. Нальчик: Эль-Фа. С. 411-470.

- Крайсветный М. И., 2010. Константин Багрянородный и народы Западного Кавказа//XII Донские археологические чтения. Нижний Дон в древности: этногенез, природа, человек. Ростов н/Д: Изд-во ДАО. С. 65-77.

- Крупнов Е. И., 1957. Древняя история и культура Кабарды. М.: Изд. АН СССР. 176 с.

- Кулешов Вяч. С. Касожская и хазарская мечети в Дамаске XII века. Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.academia.edu/33785207/Kashak_Circassian_and_ Khazarian_Mosques_in_the_12th_century_Damascus (дата обращения: 31.07.2017). -Загл. с экрана.

- Лавров Л. И., 1969. Об интерпретации Ш.Б. Ногмовым кабардинского фольклора//Советская этнография. № 2. С. 136-141.

- Лавров Л. И., 2009а. О происхождении народов Северо-Западного Кавказа//Л. И. Лавров. Избранные труды. Нальчик: Изд-во ГП КБР РПК. С. 78-88.

- Лавров Л. И., 2009б. Адыги в раннем средневековье//Л. И. Лавров. Избранные труды. Нальчик: Изд-во ГП КБР РПК. С. 89-122.

- Лавров Л. И., 2009в. Зарождение и становление феодальных отношений у адыгов (IV-XII вв.)//Л. И. Лавров. Избранные труды. Нальчик: Изд-во ГП КБР РПК. С. 172-178.

- Ловпаче Н. Г., 2009. Древний Майкоп. Майкоп: Полиграф-Юг. 228 с.

- Меретуков К. Х., 1981. Адыгейский топонимический словарь. Майкоп: Адыг. отд-ние Краснодар. кн. изд-ва. 184 с.

- Медведенко Н. А., 2006. История и археология Хазарского каганата в исследовании М. И. Артамонова. Воронеж: Истоки. 174 с.

- Микульский Д. В., 1998. Арабский Геродот. М.: Алетейа. 229 с.

- Миллер Вс., 1891. Рецензия на «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». Вып. XII. Тифлис//Журнал Министерства Народного просвещения. Сентябрь. Ч. CCLXXVII. С. 204-216.

- Ногмов Ш. Б., 1994. История адыхейского народа. Нальчик: Эльбрус. 232 с.

- Носкова Л. М., 2002. К вопросу об этническом составе Закубанья в эпоху раннего средневековья//Материальная культура Востока. Вып. 3. М.: Изд-во ГМВ. С. 169-187.

- Очерки по истории Адыгеи, 1957. Т. 1. Майкоп: Адыг. кн. изд-во. 484 с.

- Пьянков А. В., 2000. Касоги/касахи/кашаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа//IV Минаевские чтения по археологии, этнографии и музееведению Северного Кавказа. Ставрополь: Изд-во СтавропГУ. С. 117-120.

- Пьянков А. В., 2001. Касоги -касахи -кашаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа//Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 1. Краснодар: Крайбибколлектор. С. 198-213.

- Саханев В. В., 1914. Раскопки на Северном Кавказе в 1911-1912 годах//Известия Императорской археологической комиссии. Вып. 56. Петроград. C. 75-219.

- Смирнов А. П., 1948. К вопросу о формировании кабардинского народа по археологическим данным//Ученые записки Кабардинского НИИ. Вып. IV. Нальчик: Изд-во КНИИ. С. 65-90.

- Тарабанов В. А., 1983. Средневековый могильник у аула Казазово//Историческая этнография: традиции и современность. Вып. II. Л.: Изд-во ЛГУ. С. 148-155.

- Тарабанов В. А., 1996. Средневековье Северо-Западного Кавказа//Очерки истории Кубани. С древнейших времен по 1920 г. Краснодар: Советская Кубань. С. 91-107.

- Татищев В. Н., 2003. История Российская. В 3 т. Т. 1. М.: АСТ. 568 с.

- Филипсон А., 1863. Черкесы, казаки и адехе//Русский вестник. Т. 48. СПб. С. 847-865.

- Чхаидзе В. Н., Дружинина И. А., 2005. Граффити из Софии Киевской -свидетельство христианизации касогов в конце XI -начале XII в.//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 5. Армавир: Изд-во АГПУ, 2005. С. 155-158.

- Чхаидзе В. Н., 2006б. Гадло А. В. Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории Русского княжения на Северном Кавказе. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 362 с.//Российская археология. № 4. М. С. 165-170.

- Чхаидзе В. Н., 2012. Фанагория в VI-X веках. М.: Триумф принт. 590 с.

- Чхаидзе В. Н., 2017. Тмутаракань: печальный опыт историографии начала XXI века. М.: Бегемот. 60 с.