Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного "Об управлении империей" в свете письменных и археологических источников

Автор: Дружинина Инга Александровна

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Сочинение Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» содержит уникальную информацию о «стране Папагии», расположенной на Северо-Западном Кавказе, между Зихией и Касахией. В публикации на основе комплексного анализа археологических и письменных источников рассматриваются вопросы локализации Папагии на карте Закубанья и этнокультурной атрибуции папагов. Сделан вывод о соответствии территории Папагии ареалу грунтовых кремационных погребений конца VII - IX в., а также о полиэтничном составе ее населения, включавшем носителей обряда кремаций, представителей праболгарских племен и местных оседлых племен предгорий. Предложена общая реконструкция истории Папагии. Во времена Хазарского каганата Папагия играла лидирующую роль на левобережье Кубани, но в первой половине X столетия под ударом кочевников и в условиях общего кризиса Хазарии Папагия потеряла свои позиции, название этой «страны» больше не встречается на страницах письменных источников, а ее население приняло имя вышедших на авансцену истории касогов.

Константин vii багрянородный, трактат "об управлении империей", северо-западный кавказ, византия, хазарский каганат, касоги, археологические источники, кремационные погребения, папагия, зихи

Короткий адрес: https://sciup.org/149130822

IDR: 149130822 | УДК: 902(653):(093) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.1.4

Текст научной статьи Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного "Об управлении империей" в свете письменных и археологических источников

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Дружинина И. А., 2018. Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» в свете письменных и археологических источников // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 1. С. 76–89.

Два с половиной века истории изучения Папагии показали, что сведений единственного источника – сочинения Константина Багрянородного «Об управлении империей» – для уточнения локализации этой загадочной «страны» на карте Закубанья и определения этнической природы ее населения не достаточно [Дружинина, 2017, с. 42]. Современные научные представления о средневековой истории и археологии Северо-Западного Кавказа позволяют подойти к решению данных вопросов с новых позиций.

Обратимся к сочинению Константина Багрянородного: «За Таматархой, в 18 или 20 милях, есть река по названию Укрух, разделяющая Зихию и Таматарху, а от Укруха до реки Никопсис, на которой находится крепость, одноименная реке, простирается страна Зихия. Ее протяженность 300 миль. Выше Зихии лежит страна, именуемая Папагия, выше страны Папагии – страна по названию Касахия, выше Касахии находятся Кавказские горы, а выше этих гор – страна Алания» [Константин Багрянородный, 1991, с. 171, 175]. В другом месте текста перечислены нефтяные источники Зихии и расположенные рядом с ними населенные пункты, среди которых названы: «место Паги, находящееся в районе Папагии», место «Папаги, близ которого находится деревня, именуемая Сапакси». При этом указано, что «отстоят эти места от моря на один день пути без смены коня» [Константин Багрянородный, 1991, с. 272–273].

Итак, Папагия упоминается в источнике трижды: в названии главы 42, непосредственно в тексте этой главы и на последних листах заключительной главы 53. Эти сведения в известной степени противоречивы.

В первых двух случаях Папагия показана как самостоятельная область или «страна». В названии и тексте главы 42 она поставлена в один ряд с Зихией, Касахией, Аланией и Авасгией. Однако в 53 главе указывается, что в населенных пунктах Папагии прожива- ют зихи, и сами эти поселения расположены в Зихии. Сведения 53 главы дали основание исследователям рассматривать Папагию как часть Зихии [Гадло, 1979, с. 194; 1994, с. 25; Каминский, 1993, с. 75], при этом авторы никак не комментировали независимое положение Папагии, следующее из текста главы 42.

Противоречие сведений трактата может найти объяснение в истории создания самого источника. В рецензии на Второй том: комментарии к тексту Константина Багрянородного «Об управлении империей» А.П. Каждан с ссылкой на Р. Дженкинза указывал, что информация, содержащаяся в главах 14–42, не выходит за пределы IX в., и предназначалась для трактата «О народах», который, по замыслу Константина, должен был описывать события далекого прошлого, главным образом – происхождение народов [Каждан, 1967, с. 336]. Однако общая идея труда изменилась: вместо книги по истории, к 14-летию сына Романа Константин подготовил практическое руководство по внешней и внутренней политике, при этом в текст были внесены актуальные к середине X столетия сведения [Каждан, 1967, с. 336; Литаврин, 1991, с. 24]. В этом свете, по-видимому, должны рассматриваться и заключительные страницы главы 53 с перечислением нефтяных источников на территории Зихии, добавленные к пересказам легендарных событий из жизни хер-сонитов I в. до н.э. – IV в. н.э. [Литаврин, 1991, с. 23]. Следовательно, сообщения о Папагии в главах 42 и 53 содержат два пласта информации, соответствующих различным хронологическим и этнополитическим срезам истории Северо-Западного Кавказа.

Трактат «Об управлении империей» позволяет сделать следующие предварительные выводы:

-

1. На Северо-Западном Кавказе в «хазаро-византийское время» существовала «страна Папагия». К середине X в. она занимала определенную часть Закубанья, на ее терри-

- тории располагались ближайшие от побережья нефтяные источники, однако границы этой земли точно не определены. При этом в источнике Папагия четко позиционирована как область, отдельная не только от причерноморской Зи-хии, но и от закубанской Касахии.

-

2. Выделяются два периода в истории Папагии. Первый условно можно назвать «Па-пагия – страна», и характеризуется он известной политической самостоятельностью этой исторической области. Следует подчеркнуть, что даже в тех границах, которые аморфно намечены Константином Багрянородным для середины X в., Папагия занимала один из наиболее привлекательных районов Закубанья – равнинную территорию вдоль главной водной артерии региона, с нефтяными источниками, столь значимыми для Византии. Само по себе это обстоятельство указывает на сильные, если не ключевые позиции Папагии на левобережье Кубани в определенный момент ее истории. Представляется допустимым, что часть морского побережья к северу от Геленджика также относилась к Папагии, так как согласно Анонимному трактату Periplus Ponti Euxini (сер. VI – сер. IX в.) этот район не был занят зихами – они проживали к югу от Пагр (Эптала), то есть в районе современного Геленджика [Латышев, 1890, с. 278–279; Виноградов, 2009, с. 188].

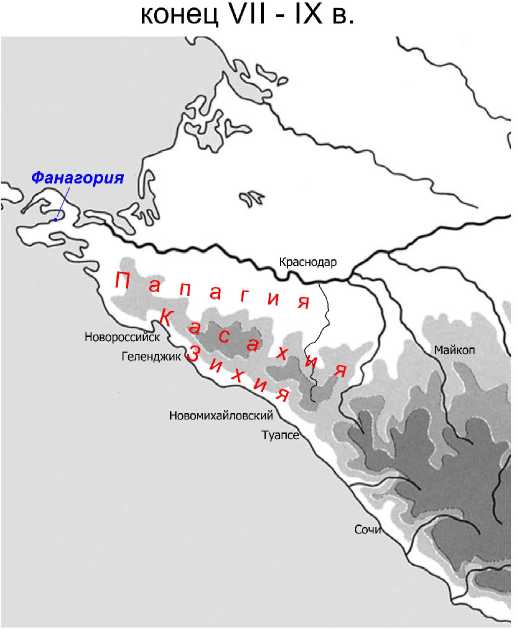

Второй период в истории Папагии связан с продвижением зихов с побережья, где их застал Анонимный трактат, на северные склоны Кавказского хребта (к северу от Геленджика до старого русла Кубани – р. Укрух), и может быть обозначен как «Папагия – часть Зихии». Собственно, именно в этом состоянии зафиксировал Папагию византийский источник в середине X в. О каких-либо точных хронологических границах второго периода говорить довольно сложно, при этом позднее упоминания в источнике, то есть после середины X в., Папагия не встречается на страницах средневековых текстов.

Важно подчеркнуть: исторические условия для продвижения зихов в низовья Кубани сложились в годы «системного кризиса» Хазарского каганата, который «ознаменовался давлением со стороны Древней Руси, Хорезма, тюрок-огузов, Ширвана» [Калинина, 2015, с. 120]. Археологические материалы степного Закубанья «подтверждают наличие значительного адыгского населения только с X в. – времени упадка и разгрома Хазарского каганата. Этим же периодом датируется верхняя граница памятников как салтовской культуры в целом, так и ее кубанского варианта» [Та-рабанов, 1996, с. 99–100]. А это может означать, что Папагия до того, как была занята зихами, непосредственно контролировалась хазарскими властями.

Письменные источники не сохранили названия племен, населявших Закубанье в эпоху раннего средневековья. Свои этнические имена обитатели края обретают на страницах трудов арабских, византийских и древнерусских авторов только с X в. Ключевая роль в изучении этнической истории региона этого времени принадлежит археологии. И хотя полная этнокультурная картина по результатам археологических исследований сегодня воссоздана быть не может (так, например, чрезвычайно слабо изучены памятники VIII–X вв. предгорий За-кубанья), тем не менее, уже можно констатировать ряд отправных положений.

-

1. На равнинной территории Западного Закубанья памятники, которые можно было бы определенно связать со средневековыми предками адыгов, известны только с конца X в. [Тарабанов, 1983, с. 93–94; Пьянков, 1989, с. 111 и др.]. В нижнем течении Псекупса появляются ингумации с западной ориентировкой, угольной подсыпкой, полным отсутствием костей животных – признаками, характерными для погребального обряда позднесредневековых адыгов [Тарабанов, 1996, с. 99]. Антропологический материал этих погребений (могильник Казазово II) находит ближайшие параллели в «причерноморской группе адыгских курганов» [Герасимова, Тихонов, 2003, с. 288–289; Дружинина, 2016, с. 213] 1.

-

2. На рубеже VI–VII вв. в степной зоне Закубанья появляется новое население, с которым связывают грунтовые погребения в длинных узких ямах с преобладающей северо-восточной ориентировкой. Эти памятники увязываются с праболгарскими племенами 2 [Тараба-нов, 1993, с. 39; 1996, с. 98; Носкова, 2002, с. 178].

-

3. С конца VII в. побережье в районе Анапы – Геленджика и степное Закубанье вплоть до устья р. Псекупс занимают носители обряда грунтовых кремационных погребений [Успенский, 2015]. Вопрос об этнокультурной атрибуции этого населения остается

открытым (обзор версий см.: [Пьянков, Тара-банов, 2008, с. 279–280]). При этом по способу захоронения кремированных останков (бе-зурновые, урновые, в каменных ящиках) выделяются три локально-территориальные группы могильников [Успенский, 2013, с. 91– 92], что может указывать и на этническую неоднородность носителей нового обряда, и на восприятие его местными племенами.

-

4. С VI в. следы местного «постмеото-сарматского» населения в степном Закубанье практически не прослеживаются. Это население «либо исчезает, либо подчиняется новым пришельцам, полностью воспринимая не только их хозяйственный уклад, но и весь комплекс культурно-идеологических воззрений» [Носкова, 2002, с. 178–179]. В предгорьях с местными племенами связывают грунтовые ингума-ции IV–IX вв., для которых характерно положение погребенного вытянуто на спине, наличие инвентаря и заупокойной пищи [Джигуно-ва, 2000, с. 10; 2007, с. 154]. По-видимому, смешением местных племен и носителей обряда кремаций объясняется формирование в устье Псекупса локального варианта кремационного погребального обряда – урновых трупосожже-ний. Тем более что исследователи обращают внимание на своеобразие керамики из кремационных погребений, которая на фоне остального инвентаря, имеющего прямые аналогии в древностях салтово-маяцкой культуры, «локальна и частью явно связана с местными традициями» [Гавритухин, Пьянков, 2003, с. 198; Джигунова, 2007, с. 155]. В данной связи повсеместное распространение – в Северо-Восточном Причерноморье, в степях и предгорьях Западного Закубанья – именно этого варианта обряда уже на следующем этапе, в XI– XIII вв., может указывать на возвышение роли местных племен в регионе в постхазарский – «касожский» период.

Важно подчеркнуть, что ареал грунтовых кремаций (побережье от Анапы до Геленджика и степное Закубанье до нижнего течения р. Псекупс) в конце VII – IX в. представлял собой регион, отличный по своим этнокультурным характеристикам от побережья Черного моря между Геленджиком и р. Нечепсухо, населенного зихами, где были распространены грунтовые ингумации с различной ориентировкой в простых ямах и каменных ящиках [Ан- фимов, 1980; Пьянков, 1998, с. 48–52; Гавриту-хин, Пьянков, 2003, с. 194], от Тамани, где в эпоху средневековья полиэтничное население хоронило умерших по обряду ингумации в простых грунтовых ямах и каменных ящиках [Чхаидзе, 2006а, с. 196–197; 2006б, с. 53–86], от района степного Прикубанья, где преобладало пра-болгаро-аланское население, хоронившее своих соплеменников в грунтовых ямах с преобладающей северо-восточной ориентировкой и в катакомбах [Каминский, 1984; 1987], от района Восточного Закубанья, который рассматривается как периферия аланской культуры [Каминский, 1989, с. 97; 1993, с. 83], а также от предгорий Западного Закубанья, где сохранились традиции ингумационных погребений [Джигунова, 2000, с. 10; 2007, с. 154] и где кремации этого времени не распространены.

Можно ли локализовать исторические области Северо-Западного Кавказа, упомянутые в трактате «Об управлении империей», в границах ареала грунтовых кремаций? В историографии сформировались четыре варианта такой локализации 3.

Вариант 1. Ареал грунтовых кремаций охватывает территорию сразу трех «стран» (полностью или частично – ?). Предложивший этот вариант П.С. Успенский соотносит кремации из степного Закубанья с территорией Папагии и Касахии, а причерноморскую группу трупосо-жжений – с территорией расселения зихов. Распространение кремационного обряда в регионе исследователь связывает не с появлением новых племен, а с «иным мировоззренческим импульсом в среде местного населения, выразившемся в восприятии новой погребальной практики» [Успенский, 2015, с. 25–26]. Что это за «импульс», П.С. Успенский не поясняет.

Вариант 2. В зоне кремационных погребений располагаются и Папагия, и Касахия, носителями обряда кремаций является население обеих земель. В этом случае восточная группа памятников в районе Краснодарского водохранилища может быть соотнесена с территорией Касахии. На территории Папа-гии локализуется вторая группа могильников, а также самая западная, расположенная между Анапой и Геленджиком. Этот вариант отчасти согласуется с локализацией Папагии и Касахии, предложенной В.Н. Каминским [Каминский, 1993].

Вариант 3. Носителями обряда кремаций являются исключительно касахи – касо-ги [Пьянков, 2001, с. 204], при этом остается не понятным, какие археологические памятники можно соотнести с населением Папагии, расположенной, согласно мнению самого же А.В. Пьянкова, в самом центре зоны распространения кремационных погребений.

Вариант 4. Ареал племен грунтовых кремаций соответствует территории Папагии. Касахи занимают предгорья Западного Заку-банья и этнически отличны от населения степной полосы кубанского левобережья. Данный вариант согласуется со взглядами В.Н. Каминского, связывавшего с касахами грунтовые ингумации с западной ориентировкой могильника Казазово II [Каминский, 1993, с. 75], а также В.А. Тарабанова, полагавшего, что в VIII–X вв. поселения и могильники болгар и племен обряда кремаций «проходят цепью от левобережья Средней Кубани, через предгорья (могильник села Молдованское Крымского района) идут на побережье (Борисовский могильник у Геленджика, могильник Дюрсо), то есть как бы закрывают выход с гор воинственных адыгских племен (касогов), подчинение которых каганату в VIII–X вв. было, по-видимому, чисто номинальным и выражалось скорее всего в выплате дани хазарам» [Тара-банов, 1993, с. 39–40; 1996, с. 99].

Как убедительно показал А.В. Пьянков, обряд кремаций не имеет местных корней на Северо-Западном Кавказе и связан с инфильтрацией в местную среду нового населения [Пьянков, 2001, с. 204–205]. В качестве возможных причин появления племен обряда кремаций в Кубано-Черноморском регионе исследователи называют: стремление Хазарии обеспечивать стабильность на западном участке «великого шелкового пути», в связи с чем на границы каганата были переселены древние венгры для несения «пограничной службы, возложенной хазарской администрацией» [Та-рабанов, 1993, с. 39; 1994, с. 58]; перекочевку групп тюркского населения в пределы Хазарского каганата в результате возникшей «в середине VIII века в связи с завоеваниями арабов и уйгуров в Южной Сибири напряженной военно-политической обстановки» [Дмитриев, 1978, с. 49]; укрепление западных границ каганата [Гадло, 1994, с. 25; Кочкаров, 2008, с. 90]. Все эти версии подчеркивают прямую связь племен обряда кремаций с Хазарией.

Интересно и то, что динамика и территория распространения данного типа памятников корреспондируют со сведениями трактата Константина Багрянородного о Папагии. Отмечается резкое сокращение числа могильников с трупосожжениями X в., они исчезают с территории Северо-Восточного Причерноморья и известны лишь в восточной части ареала [Пьянков, 2001, с. 205; Успенский, 2015, с. 13]. Именно в это время Папагия переживает кризис: к середине X в. эту область занимают зихи 4.

А.В. Пьянков связывает сокращение ареала кремаций с «аланскими походами, о которых сообщают Масуди и Багрянородный и которые привели к ослаблению и сокращению численности касогов» [Пьянков, 2001, с. 205]. С этой версией во многом согласуются выводы О.Б. Бубен-ка о захвате аланами поселений касогов и продвижении аланской границы к черноморскому побережью после падения Хазарии в 965 г. [Бу-бенок, 2015, с. 35]. Со своей стороны отметим, что направление, в котором происходило сокращение ареала кремаций в начале X в., связанное, прежде всего, с исчезновением самой крупной группы памятников, локализованной в районе Анапы – Геленджика, указывает на то, что одной из причин исхода с побережья носителей обряда кремаций стало продвижение на эту территорию зихов. Данный вывод согласуется с сообщением «Кембриджского анонима» о войне хазар с народом Зибус, в котором П.К. Коковцов видел зихов [Коковцов, 1932, с. 123, прим. 23]. Благоприятные условия для расширения северной границы зихов могли возникнуть в результате нападения в конце IX в. на прибрежные районы Северо-Западного Кавказа кочевников – печенегов или венгров. Последствием этих событий стал разгром Фанагории, в слоях которой выявлен мощный слой пожарища второй половины IX в. [Чхаидзе, 2012а, с. 271–281]. Этот набег, по-видимому, затронул и носителей обряда кремаций, проживавших на побережье.

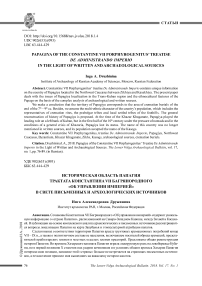

Итак, строгая ландшафтная зональность кубано-черноморских кремаций конца VII – IX в., единовременное резкое сокращение их числа и изменение их ареала к началу X в. позволяют признать вариант о соответствии территории Папагии области распространения этой группы памятников – наиболее логичным (рис. 1) 5.

Относительно «касожской гипотезы» происхождения кубано-черноморских кремаций коротко остановимся на ряде моментов, важных для раскрытия нашей темы. В отличие от Касахии, с жителями которой исследователи увязывают кремационные могильники конца VII – XIII в. [Пьянков, 2000; 2001; 2004; Схатум, 2002; Армарчук, 2003; Бубенок, 2014], историю Папагии a priori ограничивают рамками первой половины X в. Однако обе эти исторические области впервые появляются на страницах письменных источников почти одновременно: сообщение ал-Масуди о кашаках (касахах) относится к 30-м гг. X в., в середине этого же столетия Папагию упоминает Константин Багрянородный.

Отождествление касогов с носителями обряда трупосожжения восходит к сообщению второй половины 30-х гг. X в. ал-Масуди о кешаках (кашаках), которые «живут по соседству с аланами между Кабхом и Румским морем» и «исповедуют религию маджус» [Минорский, 1963, с. 206]. В.Ф. Минорский указывал, что «мусульманские авторы применяют название маджус к древним русам и норманнам из-за их обычая сжигать мертвых, описанного у Ибн Фадлана. Это «сжигание на корабле» могло быть неправильно понято, как «огнепоклонничество» [Минорский, 1963, с. 206, прим. 81]. Именно это наблюдение В.Ф. Минорского позволило А.В. Пьянкову соотнести носителей кремационного обряда СевероЗападного Кавказа с кашаками ал-Масуди.

Однако словом ал - маджус средневековые восточные авторы называют и просто язычников [Калинина, 2001, с. 199]. Во-вторых, как не раз отмечалось исследователями, «кашаки» ал-Масуди, так же как и «ка-соги» русских летописей – собирательное название для всех адыгских племен, воспринятое другими народами от восточных соседей адыгов – алан» [Лавров, 2009, с. 103; Алексеева, 1971, с. 180; Гадло, 1979, с. 194 и др.] 6. Следовательно, в роли носителей обряда кремаций помимо кашаков – касогов, с еще большим основанием территориального соответствия, могут рассматриваться и жители Папагии.

В-третьих, из письма хазарского царя Иосифа к кордовскому вельможе Хасдаю ибн-Шафруту известно, что «все живущие в стране Каса», расположенной в непосредственной близости от алан, платят дань хазарам [Коковцов, 1932, с. 101]. По мнению П.К. Коковцова, под именем жителей «страны Каса» «следует разуметь соседний с аланами народ “Кашак” арабских географов, или Касогов русских летописей» [Коковцов, 1932, с. 105, примеч. 14]. Сведения письма хазарского царя Иосифа о выплате народом Каса дани хазарам получили неожиданную оценку А.В. Пьянкова: «судя по названию страны Каса, для хазар в VIII– IX вв. самым важным народом в Прикубанье были касоги, и, следовательно, они были доминирующим народом в регионе» [Пьянков, 2004, с. 159]. Между тем исследователи многократно обращали внимание на значительное содержание предметов вооружения и конского снаряжения в кремационных погребениях [Кочкаров, 2006, с. 120], на военную профессиональную специализацию населения, оставившего эти памятники [Новичихин, 2014, с. 79–80], и высокую степень милитаризации их общества [Успенский, 2015, с. 21]. Представляется, что «доминирующей силой» являлось милитаризированное население, появившееся в регионе на рубеже VII–VIII вв. и занявшее наиболее благоприятные в стратегическом и хозяйственном отношении территории равнинного левобережья Кубани. По всей видимости, именно носители обряда кремаций – собирали дань со «всех, кто живет в стране Каса», а, следовательно, не относились к населению этой «страны». При этом Папа-гия претендует на политическое лидерство в регионе до начала X в. Соответствие ее хронологических (хазарское время) и географических (Закубанье) координат времени, динамике и территории распространения кремаций конца VII – начала Х в. позволяет рассматривать носителей обряда трупосожжения как главный компонент в составе населения Па-пагии. Высокая степень милитаризации этого населения, управляемого элитарной прослойкой воинов-всадников, указывает на принадлежность их вождей военно-административному аппарату каганата.

В данной связи в новом свете предстает рассказ Никифора и Феофана о неудачной попытке убийства бежавшего в Фанагорию императора Юстиниана II Ринотмета (685–695; 705–711) «людьми хакана» Папацем и Валги-цем [Феофан, 1980, с. 39/62, 40/63].

В научной литературе в контексте изучения сфер влияния Византии и Хазарии в Крыму и на Тамани эта история обсуждалась многократно (см.: [Чхаидзе, 2012а, с. 268– 269]). Фанагория, где в 698 г. была создана резиденция для императора, в которой тот пребывал около десяти лет, как и вся остальная часть Таманского полуострова, по всей видимости, находилась под двойным управлением Византии и Хазарии [Сорочан, 2007, с. 212, 214; Чхаидзе, 2012а, с. 266].

Валгиц у Феофана назван архонтом Бос-пора [Феофан, 1980, с. 62–63], у Никифора – архонтом Скифского Боспора [Никифор, 1980, с. 163]. Установлено, что Валгиц – это не личное имя, а титул хазарского чиновника [Чхаидзе, 2005а, с. 170–171; Могаричев и др., 2007, с. 87–88]. Этот титул в несколько измененной форме Бул-ш-ци (Булшци – Булгиц – Балгиц – Валгиц) встречается в «Отрывке из письма неизвестного хазарского еврея X в.» или «Кембриджском документе» [Чхаидзе, 2005а, с. 170–171]. По мнению ряда исследователей, в этом термине отразилось этническое название праболгар [Коковцов, 1932, с. 118–119; Артамонов, 1952, с. 44–45; Плетнева, 1981, с. 15].

Вопрос о праболгарах Прикубанья имеет собственную историографию, и здесь нет необходимости обращаться к его подробному освещению. Следует лишь отметить, что появление и заметное присутствие праболгар на территории Таманского полуострова археологические материалы фиксируют не ранее конца VII в. [Чхаидзе, 2005б, с. 358–359; 2007, с. 142; 2012б, с. 19], когда под давлением хазар праболгары выдвинулись из степей Прикубанья на запад – на Тамань и в Крым. По-видимому, эти же самые события вызвали этнические перестановки в Закубанье, где на рубеже VII–VIII вв. отмечается приток нового населения – носителей обряда кремаций.

И здесь особый интерес представляет второй фигурант истории с покушением на Юстиниана – упомянутый Феофаном Папац. Феофан сообщает, что Папац был «в Фанагории от его (кагана. – И. Д. ) лица»7 [Феофан, 1980, с. 62], что, по видимости, указывает на его тюркскую должность тудуна [Чичуров, 1980, с. 126, прим. 316]. Имя Папаца возводят от тюркского Babajїq или Babajuq [Minorsky, 1960, p. 131; Golden, 1980, p. 205] .

Никифор имя этого исторического персонажа не упоминает, но говорит о нем, как об «архонте из единоплеменников, жившем при Юстиниане», а также как о «местном хазарине» [Никифор, 1980, с. 163]. При этом архонтом Никифор называет и самого кагана. И.С. Чи-чуров подчеркнул: «Никифор называет его (Папаца. – И. Д. ), так же как и хазарского хагана, архонтом, хотя из “Хронографии” Феофана ясно, что Папац был наместником хагана» [Чичуров, 1980, c. 179]. Исследователи не видят в этом месте источника противоречия: «Не должно смущать и то обстоятельство, что Никифор называет Папаца архонтом. Под этим термином он, как и другие византийские авторы, понимал не только византийских чиновников, наместников или правителей областей, но и знатных, влиятельных варваров, каким и должен был быть Папац» [Мо-гаричев и др., 2007, с. 88].

Таким образом, представляется, что Па-пац – доверенное лицо кагана, «знатный, влиятельный варвар», находившийся при Юсти-нине с целью устранения последнего по приказу кагана. Архонтом Фанагории Папац не назван ни в одном из источников, но, по всей видимости, он был тудуном, на что может указывать и его «имя»: так же, как Валгиц означает титул правителя baliqci, Bulsici, который может быть связан с праболгарами Прикубанья, Папац может рассматриваться не как имя собственное, а как титул 8 наместника подконтрольной каганату области на СевероЗападном Кавказе. Территориально, хронологически, а также фонетически с такой областью может быть соотнесена «страна Папа-гия» в Закубанье.

Насколько жизнеспособной окажется предложенная вниманию читателя версия истории Папагии, покажут будущие исследования. Но уже сегодня она позволяет с иного ракурса взглянуть на решение целого ряда вопросов: о степени вовлеченности племен Северо-Западного Кавказа в «большую политику» великих держав – Византии и Хазарского каганата, о роли Фанагории в военном и административном регулировании жизни населения равнин и предгорий Закубанья, об особенностях взаимоотношений зихов , папагов и касахов , о различном значении этих этнонимов в сменяющих друг друга исторических эпохах.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

первая половина X в

Рис. 1. Локализация Зихии, Папагии и Касахии в конце VII – IX в. и в первой половине X в. Fig. 1. Localization of Zikhiya, Papagiya and Kasakhiya at the end of the 7th – first half of the 10th cc.

Список литературы Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного "Об управлении империей" в свете письменных и археологических источников

- Алексеева Е. П., 1971. Древняя и средневековая история Карачаево-Черкесии. М.: Наука. 355 с.

- Анфимов Н. В., 1980. Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа//Северный Кавказ в древности и средние века. М.: Наука. С. 92-113.

- Армарчук Е. А., 2003. Памятники Северо-Восточного Причерноморья X-XIII веков. Историографический очерк. Каменные крепости и храмы. Некоторые вопросы этнической истории // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. М.: Наука. С. 207-227.

- Артамонов М. И., 1952. Белая Вежа//Советская археология. Т. XVI. С. 42-76.

- Бубенок О. Б., 2014. Касоги на юго-западной границе Хазарского каганата//Хазарский альманах. Т. 12. Киев; Харьков. С. 34-68.

- Бубенок О. Б., 2015. Сведения письменных источников о западной границе северокавказской Алании в X-XII вв.//Восточная Европа в древности и средневековье. Вып. XXVII. М.: ИВИ РАН. С. 31-36.

- Виноградов А. Ю., 2009. Зихия//Православная энциклопедия. Т. 20. М.: Православ. энцикл. С. 186-192.

- Гавритухин И. О., Пьянков А. В., 2003. Раннесредневековые древности побережья (IV-IX вв.). Памятники Северо-Восточного Причерноморья X-XIII веков. Историографический очерк. Каменные крепости и храмы. Некоторые вопросы этнической истории. Древности и памятники VIII-IX веков.//Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья: IV-XIII века. М.: Наука. С. 186-200.

- Гадло А. В., 1979. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л.: Изд-во ЛГУ. 216 с.

- Гадло А. В., 1994. Этническая история Северного Кавказа X-XIII вв. СПб.: Изд-во СПбГУ. 240 с.

- Герасимова М. М., Тихонов А. Г., 2003. Новые краниологические данные к проблеме происхождения адыгов//Горизонты антропологии: тр. Междунар. науч. конф. памяти академика В.П. Алексеева. М.: Наука. С. 286-290.

- Джигунова Ф. К., 2000. Западное Предкавказье в IV-IX вв.: автореф. дис.... канд. ист. наук. СПб. 23 с.

- Джигунова Ф. К., 2007. Социальная и половозрастная градация раннесредневековых погребений на территории Закубанья//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1, Регионоведение. № 1. С. 154-158.

- Дмитриев А. В., 1978. К вопросу об этнической принадлежности трупосожжений конца VIII -начала IX века в районе Новороссийска -Геленджика//VIII Крупновские чтения. Нальчик: Изд-во КБИ. С. 48-49.

- Дружинина И. А., 2016. К изучению этногенеза адыгов по данным краниологии: археологический контекст//XXIX Крупновские чтения. Грозный: Изд-во ЧГУ. С. 211-214.

- Дружинина И. А., 2017. Историческая область Папагия трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей». История изучения//Нижневолжский археологический вестник. Т. 16. № 2. С. 33-49.

- Каждан А. П., 1967. Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Vol. II. A Commentary. Washington (D.C.); Dumbartan Oaks. 221 p.//Византийский временник. Т. XXVII. С. 335-337.

- Калинина Т. М., 2001. Арабские ученые о нашествии норманнов на Севилью в 844 г.//Древнейшие государства Восточной Европы 1999 г. Восточная и Северная Европа в средневековье. М.: Вост. лит. С. 190-210.

- Калинина Т. М., 2015. Проблемы истории Хазарии (по данным восточных источников). М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 288 с.

- Каминский В. Н., 1984. Раннесредневековые аланские катакомбы на Средней Кубани//Вопросы археологии и этнографии Северной Осетии. Орджоникидзе: Кн. тип. ГК СО АССР. С. 11-28.

- Каминский В. Н., 1987. Алано-болгарский могильник близ станицы Старокорсунской на Кубани//Советская археология. № 4. С. 187-205.

- Каминский В. Н., 1989. Аланы на Северо-Западном Кавказе//Первая Кубанская археологическая конференция. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 96-97.

- Каминский В. Н., 1993. Одно из сочинений Константина Багрянородного и этническая карта Северо-Западного Кавказа//Музейный вестник. Вып. 1. Краснодар: Изд-во КГИАМЗ. С. 70-83.

- Кочкаров У. Ю., 2006. Комплекс вооружения воинов Северо-Западного Предкавказья в VIII-XIV вв.//XXIV Крупновские чтения: тез. докл. Нальчик: Колорит. С. 119-121.

- Кочкаров У. Ю., 2008. Вооружение воинов СевероЗападного Предкавказья VIII-XIV вв. (оружие ближнего боя). М.: Таус. 175 с.

- Лавров Л. И., 2009. Адыги в раннем средневековье//Л.И. Лавров. Избранные труды. Нальчик: Изд-во ГП КБР РПК. С. 89-122.

- Литаврин Г. Г., 1991. Введение//Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. М.: Наука. С. 10-30.

- Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Шапошников А. К., 2007. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». Симферополь: АнтиквА. 348 с.

- Новичихин А. М., 1993. Исследование средневекового могильника Андреевская щель в 1991 и 1992 гг.//Вторая Кубанская археологическая конференция: тез. докл. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 76-77.

- Новичихин А. М., 2014. Предметы вооружения, воинского и конского снаряжения из разрушенных погребений могильника Андреевская щель//Военная археология: сб. науч. ст. Вып. 3. М.: МедиаМир; Тула: Куликово поле. С. 55-93.

- Носкова Л. М., 2002. К вопросу об этническом составе Закубанья в эпоху раннего средневековья//Материальная культура Востока. Вып. 3. М.: Изд-во ГМВ. С. 169-187.

- Носкова Л. М., 2011. Некоторые аспекты этнической истории Среднего Закубанья (по данным погребального обряда)//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве: тез. докл. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ. С. 105-110.

- Плетнева С. А., 1981. Древние болгары в бассейне Дона и Приазовья//Плиска-Преслав. 2. Прабългарската култура: Материалы от българо-съветската среща. София: Изд-во на Българската Академия на науките. С. 9-19.

- Пьянков А. В., 1989. Проблемы средневековой археологии западных адыгов//Первая Кубанская археологическая конференция. Краснодар: Изд-во КубГУ. С. 111-113.

- Пьянков А. В., 1998. Раскопки могильника Бжид-1 на Черноморском побережье Краснодарского края. Предварительные итоги//Древности Кубани. Вып. 8. Краснодар: Изд-во КГИАМЗ. С. 48-54.

- Пьянков А. В., 2000. Касоги/касахи/кашаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа//IV Минаевские чтения по археологии, этнографии и музееведению Северного Кавказа. Ставрополь: Изд-во СтавропГУ. С. 117-120.

- Пьянков А. В., 2001. Касоги -касахи -кашаки письменных источников и археологические реалии Северо-Западного Кавказа//Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 1. Краснодар: Крайбибколлектор. С. 198-213.

- Пьянков А. В., 2004. Народ касоги и страна Каса: (К этнополитической ситуации на Северо-Западном Кавказе в VIII-X вв.)//XXIII Крупновские чтения: тез. докл. М.: Изд-во ИА РАН. С. 158-160.

- Пьянков А. В., Тарабанов В. А., 2008. Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского времени: опыт сопоставления//Древности юга России: сб. науч. ст. памяти А.Г. Атавина. М.: Изд-во ИА РАН. С. 275-295.

- Сорочан С. Б., 2007. Еще раз о тудуне Херсона и статусе Боспора и Фанагории в начале VIII в.//Хазарский альманах. Т. 6. Киев; Харьков: Международный Соломонов университет. С. 201-222.

- Схатум Р. Б., 2002. О некоторых этнических названиях адыгов в прошлом (зихи, касоги, черкесы)//Историко-археологический альманах. Вып. 8. Армавир; М.: Изд-во ИА РАН. С. 154-157.

- Тарабанов В. А., 1983. Средневековый могильник у аула Казазово//Историческая этнография: традиции и современность. Вып. II. Л.: Изд-во ЛГУ. С. 148-155.

- Тарабанов В. А., 1993. Болгарские племена на территории Края. Хазарский каганат//По страницам истории Кубани. Краснодар: Советская Кубань. С. 35-40.

- Тарабанов В. А., 1994. Кремационные погребения VIII-X вв. на территории Краснодарского края и их этническая принадлежность//XVIII Крупновские чтения: тез. докл. Кисловодск: Изд-во СГОКМ. С. 58-59.

- Тарабанов В. А., 1996. Средневековье Северо-Западного Кавказа//Очерки истории Кубани. С древнейших времен по 1920 г. Краснодар: Советская Кубань. С. 91-107.

- Успенский П. С., 2013. Могильники с трупосожжениями VIII-XIII вв. на Северо-Западном Кавказе (динамика ареала погребального обряда)//Российская археология. № 4. С. 86-98.

- Успенский П. С., 2015. Кремационные погребения Северо-Западного Кавказа VIII-XIII вв. как исторический источник: автореф. дис.... канд. ист. наук. М. 30 с.

- Флерова В. Е., 2002. Болгары и археологическое районирование Донских степей//Сучаснi проблеми археологiї. Київ: IА НАНУ. С. 232-233.

- Чичуров И. С., 1980. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука. 216 с.

- Чхаидзе В. Н., 2005а. Бул-ш-ци Песах «Кембриджского документа» и вопрос о локализации Черной Булгарии сочинения Константина Багрянородного и «Повести временных лет»//Проблемы всеобщей истории: сб. науч. ст. Вып. 10. Армавир: Изд-во АГПУ, 2005. С. 170-175.

- Чхаидзе В. Н., 2005б. Протоболгары на Таманском полуострове?//VI Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Периоды дестабилизаций, катастроф. Керчь: Изд-во ЦАИ «Деметра». С. 356-361.

- Чхаидзе В. Н., 2006а. Погребальные памятники эпохи средневековья с территории Таманского полуострова//XXIV Крупновские чтения: тез. докл. Нальчик: Колорит. С. 196-198.

- Чхаидзе В. Н., 2006б. Средневековые погребения в каменных ящиках на Таманском полуострове//Средневековая археология Евразийских степей: сб. науч. ст.: материалы и исследования по археологии Поволжья. Вып. 3. М.; Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ. С. 53-86.

- Чхаидзе В. Н., 2007. Гермонасса -Томы -Таматарха: позднеантичный и раннесредневековый город на Боспоре//Археологические вести. № 14. С. 141-144.

- Чхаидзе В. Н., 2012а. Фанагория в VI-X веках. М.: Триумф принт. 590 с.

- Чхаидзе В. Н., 2012б. К вопросу о присутствии протоболгар на территории Таманского полуострова в конце VI -конце VII в. и о «столице» Великой Булгарии -Фанагории//Дриновський збiрник. Т. V. Харкiв; Софiя: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина. С. 14-22.

- Коковцов П. К., 1932. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л.: Изд-во АН СССР. XXXVIII + 134 с.

- Константин Багрянородный, 1991. Об управлении империей/текст, пер., коммент. под ред. Г. Г. Литаврина и А. П. Новосельцева. М.: Наука. 496 с.

- Латышев В. В., 1890. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т. I. СПб.: Тип. Императорской Академии наук. 948 с.

- Минорский В. Ф., 1963. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М.: Вост. лит. 265 с.

- Никифор, 1980. Патриарх Никифор. Бревиарий//Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора (тексты, перевод, комментарий). М.: Наука. С. 145-184.

- Феофан Исповедник. Хронография//Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора (тексты, перевод, комментарий). М.: Наука. С. 17-144.