«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» сегодня и завтра: проблемы и задачи управления объектом всемирного наследия

Автор: Марушина Н.В.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Россия в пространстве мировой культуры

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Отсутствие системы управления признается сегодня одним из ключевых факторов воздействия на ценность и целостность городов всемирного наследия. В настоящее время ведется разработка основной части плана управления одним из самых сложных градостроительных образований в Списке ЮНЕСКО - объектом «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Концепция документа предполагает формирование системы управления, которая, не подменяя существующей системой охраны культурного наследия, основывается на особенностях объекта и его потребностях.

Градостроительный объект, санкт-петербургская агломерация, всемирное наследие, ценность, целостность, связи, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/170204420

IDR: 170204420 | УДК: 069 | DOI: 10.34685/HI.2023.43.4.018

Текст научной статьи «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» сегодня и завтра: проблемы и задачи управления объектом всемирного наследия

Несмотря на то, что на прошедшей в Эр-Рияде 45-й сессии Комитета всемирного наследия в рамках рассмотрения состояния сохранности объектов всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы па мятников» представлен не был, ежегодная встреча международных экспертов стала площадкой для расширения межкультурного диалога с акцентом на сохранении и интерпретации всемирного наследия, а также на использовании современных техно- логий в реставрационной практике. Именно эти вопросы оказались в центре внимания в ходе встречи представителей Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), Музеев Катара (Qatar Museums) и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия). Поводом для встречи стало побратимство двух объектов всемирного наследия: катарского форта Аль-Зубара и фортов Петр I, Кроншлот и Александр I, входящих в состав объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Учитывая стоящие перед российской стороной задачи, договоренности о сотрудничестве и обмене опытом, достигнутые между КГИОП и управляющим археологическим объектом «Форт Аль-Зубара», безусловно, могут быть оценены как вклад в развитие процессов управления первым российским объектом всемирного наследия1.

За более чем 30 лет, прошедшие с момента внесения в Список всемирного наследия, исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников неоднократно оказывались в поле зрения международных и российских экспертов. Охват связанных с объектом тем достаточно широк: от дискуссии по поводу охранного статуса и границ объекта, включая проходившую в несколько этапов ретроспективную инвентаризацию, до вопросов нового строительства на охраняемых в соответствии с Конвенцией территориях2.

Объединяющим началом в контексте этих проблем, несомненно, является наличие надлежащей системы управления объектом.

Это достаточно симптоматично, принимая во внимание промежуточные результаты третьего цикла периодической отчетности о выполнении Конвенции об охране всемирного наследия3. Они с очевидностью продемонстрировали, что отсутствие системы либо плана управления и сама управленческая деятельность оказываются теми факторами, которые чаще и сильнее других способны влиять на выдающуюся универсальную ценность исторических городов, включенных в Список ЮНЕСКО. Так или иначе негативное воздействие прочих антропогенных (в частности, жилищного и коммерческого строительства, развития транспортной инфраструктуры, социального и культурного использования наследия), а отчасти и природных факторов является лишь следствием отсутствия адекватной системы управления. И минимизация или исключение такого воздействия, без сомнения, станут возможными в случае использования специализированного инструментария управления, который будет соответствовать потребностям и особенностям конкретного объекта всемирного наследия.

Неслучайно именно о важности формирования полноценной системы управления объектом как единым целым с общей внутренней логикой, определенными полномочиями и надлежащим финансированием говорили эксперты правового статуса объекту всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» в российском законодательства // Архитектурные сезоны в СПбГАСУ: сб. материалов XII Регионального творческого форума с международным участием. Санкт-Петербург, 2022. С. 72-74.

Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Центра всемирного наследия (ЦВН), знакомившиеся с объектом в рамках мониторинговых и консультативных миссий.

Впервые предложение разработать план управления прозвучало в отчете миссии 2009 года и затем было закреплено в решении 33-й сессии Комитета всемирного наследия 33 COM 7В.118 (Севилья, Испания). Наряду с этим миссия ставила также вопросы о необходимости создания единого органа управления, который контролировал бы всю территорию объекта, об определении границ буферной зоны и разработке планов градостроительного развития и сохранения, затрагивающих объект в целом и его непосредственное окружение. Предложения и рекомендации миссии 2009 года были затем повторены экспертами в 2010, 2014, 2019 годах.

В 2019 году по поручению Минкультуры России Институтом Наследия были разработаны методические подходы к подготовке плана управления объектом «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»4. В этом документе была предложена непривычная для России двухуровневая структура плана управления, которая включает общую часть, содержащую единые для всего объекта концептуальные положения, и особенную часть — локальные (модульные) планы управления для отдельных компонентов номинации. Эта идея получила поддержку как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны профильных органов государственной власти федерального и регионального уровней.

«Основные подходы к разработке плана управления» стали, наряду с созданием в 2014 году специализированного Координационного совета5, одним из стартовых элементов единой системы управления объектом всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Развивая направления, намеченные в 2019 году, готовящаяся в настоящий момент общая часть плана управления концентрируется на более детальном анализе состояния сохранности, особенностей и потребностей объекта всемирного наследия и в связи с этим предусматривает его рассмотрение в трёх аспектах — в качестве составляющей системы всемирного наследия, объекта охраны и объекта управления.

В дискуссиях многих лет «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» позиционируется как серия типологически разных компонентов и элементов, которые, будучи расположенными на территории двух субъектов Российской Федерации — Санкт-Петербурга и Ленинградской области, самостоятельно управляются органами охраны наследия обоих регионов. Особенно часто обсуждаются вопросы отсутствия охранного статуса у отдельных составляющих объекта, необходимость определения границ буферной зоны и допустимость её замены установленными зонами охраны объектов культурного наследия. Одной из самых острых тем остается сохраняющаяся неопределённость полномочий региональных властей в отношении всемирного наследия и вытекающая из этого невозможность целенаправленного финансирования мероприятий, связанных с управлением объектом.

Объект всемирного наследия

С точки зрения системы всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» является первым российским культурным объектом, внесённым в Список ЮНЕСКО в 1990 году под номером 540. В рамках ретроспективной инвентаризации, инициированной ЦВН, были уточнены границы и состав объекта, предложенные в процессе номинации, а также утверждена формулировка выдающейся универсальной ценности, фиксирующая его ценные особенности. Результаты работы, проведённой российской стороной в сотрудничестве с ЦВН и ИКОМОС в 2000-х — начале 2010-х гг., закреплены решениями Комитета всемирного наследия 37 COM 8D (2013, Пномпень, Камбоджа), 38 COM 8D (2014, Доха, Катар) и 39 COM 8Е (2015, Бонн, Германия).

Несмотря на это, в рамках национальной системы охраны наследия границы объекта не опре- делены, сведения о них в установленном порядке не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, объект не учитывается в документах территориального планирования и градостроительного зонирования. План управления и буферная зона, входящие в обязательный арсенал инструментов управления всемирным наследием, до настоящего времени не разработаны.

Можно констатировать, что в этом отношении и сам объект, и система управления им остались в том времени, когда исторический центр Ленинграда с окрестностями успешно номинировался в Список всемирного наследия.

Объект охраны

Компоненты объекта неравномерно распределяются по территории двух субъектов Российской Федерации: преобладающее количество находится на территории Санкт-Петербурга, в два раза меньше — на территории Ленинградской области, четверть компонентов располагается одновременно в границах обоих регионов. К таким «трансграничным» компонентам относятся, в первую очередь, дороги, обеспечивающие связность структуры объекта; река Нева с берегами, своего рода декуманус максимус Санкт-Петербургской агломерации6; а также Зелёный пояс Славы Ленинграда — один из важнейших компонентов с точки зрения сохранения исторической памяти.

Обеспечение сохранности объекта всемирного наследия и его выдающейся универсальной ценности сегодня воспринимается как задача, де-факто стоящая перед органами охраны наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом контексте она сводится к государственной охране отдельных компонентов или элементов, имеющих статус объектов культурного наследия, либо к охране историко-градостроительной среды, которая обладает самостоятельной ценностью (исторические поселения) или представляет собой подлинное историческое окружение памятников и ансамблей (зоны охраны).

В рамках действующего законодательства разработаны необходимые механизмы защи-

6 Водные пространства в целом и Нева с берегами в частности представляют собой одну из основных осей градостроительного развития петербургской агломерации. В границах исторического центра Санкт-Петербурга невскую акваторию традиционно называют главным городским пространством.

ты объектов культурного наследия и ценных особенностей исторических территорий, включая экспертное и общественное рассмотрение. При этом общие принципы работы с ними до определённой степени схожи: по результатам исследований устанавливаются границы; выявляются характеристики, подлежащие обязательному сохранению7; вводятся ограничения на осуществление деятельности, необходимые для обеспечения физической сохранности (целостности) и ценных особенностей объектов застройки и территорий.

Однако при этом, если компоненты и элементы объекта всемирного наследия, отнесённые к объектам культурного наследия федерального или регионального значения, достаточно защищены (хотя и здесь есть исключения8), то с поддержанием целостности компонентов, чьи территории совпадают с границами зон охраны либо имеют статус исторических поселений, дело обстоит несколько сложнее.

Очень показательным с этой точки зрения оказывается исторический центр Санкт-Петербурга, а также его непосредственное и более широкое окружение. На территорию этого компонента объекта всемирного наследия распространяется действие сразу двух инструментов охраны историко-градостроительной среды: установленные Законом Санкт-Петербурга объединённые зоны охраны объектов культурного наследия9, а также утверждённые Минкультуры России границы и предмет охраны исторического поселения феде- рального значения город Санкт-Петербург и связанные с этим статусом ограничения градостроительной, строительной и иной хозяйственной деятельности10.

В рамках системы охранного зонирования все ценные особенности среды объектов культурного наследия, включая планировку, историческую застройку, существующие композиционно-видовые связи, охраняются только в границах установленных зон охраны. И, таким образом, все, что остаётся за их пределами, не попадает в систему координат охраны наследия.

Вместе с тем исторический центр Санкт-Петербурга, как и ряд других компонентов объекта всемирного наследия, представляет собой территорию, которая обладает именно (и прежде всего) градостроительной ценностью. Безусловно, архитектурные памятники и ансамбли являются неотъемлемой составляющей этой ценности, одним из ее важнейших атрибутов. Но как объект охраны в рамках системы всемирного наследия исторический центр Санкт-Петербурга значительно превосходит возможности и задачи государственной охраны объектов культурного наследия в её современном виде.

Что касается исторического поселения город Санкт-Петербург, то в составе его предмета охраны охраняется композиция и силуэт застройки — соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов. Глубина видимости, которая в данном случае непосредственно связана с возможностью включения объектов дальних планов в исторические панорамы берегов Невы, является одновременно и уникальной особенностью, и причиной особой уязвимости силуэта Санкт-Петербурга в случае реализации проектов высотного строительства, в том числе и на значительном расстоянии от исторического городского ядра. В связи с этим историческое поселение как инструмент охраны историкоградостроительной среды могло бы оказаться значительно более эффективным для сохране- ния ценных характеристик исторической части Санкт-Петербурга11.

Однако в действительности требования к осуществлению деятельности на территории зон охраны и в границах исторического поселения практически дублируют друг друга. Вследствие этого, несмотря на наличие инструментов, различных по своим возможностям и строгости ограничений, непосредственное окружение исторического центра Санкт-Петербурга как главного компонента объекта всемирного наследия оказывается недостаточно защищённым. Прежде всего с точки зрения визуальной целостности городского ландшафта.

Принимая во внимание планы строительства высотных объектов на периферии исторического центра или за его пределами, а также появление достаточно хаотичной по своим параметрам застройки вдоль берегов Невы, вне границ объединённых зон охраны и исторического поселения, остро встаёт проблема разработки стратегии сохранения силуэта, проблема высотного, а часто и композиционного регулирования в границах территории, которая формально не обладает признанной на государственном уровне историко-культурной ценностью. В данном случае зоны охраны и историческое поселение, которые защищают главный компонент объекта всемирного наследия, неспособны повлиять на развитие территорий за его границами, в том числе на процессы трансформации исторического силуэта.

Всё сказанное выше в равной степени справедливо и для других компонентов и элементов, территории которых совпадают с участками зон охраны объектов культурного наследия. К ним относятся исторические центры пригородов Санкт-Петербурга, сформировавшиеся вокруг дворцово-парковых ансамблей, исторические центры дачных посёлков и ряд природных компонентов. В отсутствие иного охранного статуса и буферной зоны любая корректировка зон охраны чревата в той или иной степени утратой пространственной либо визуальной целостности, а в итоге и ценности.

Среди ключевых проблем сохранения периферийных компонентов объекта всемирного наследия можно назвать застройку прилегающих к ним территорий, искажение ландшафтного окружения и уничтожение пространственных связей12. Это справедливо как для компонентов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, так и для составляющих объекта всемирного наследия, находящихся в границах Ленинградской области.

С решением именно этих проблем могла бы справиться буферная зона13, которая при наличии правовых ограничений на её использование и развитие создала бы дополнительный уровень защиты объекта14.

Особую группу компонентов, задачи охраны которых до настоящего времени не решены, составляют природные компоненты большой протяженности (река Нева с берегами15, Ижорский уступ (глинт)) и элементы планировочной структуры (исторические дороги и фарватеры). Учитывая историко-культурные и ландшафтные особенности, протяженность и расположение одновременно на территории и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области, либо в пределах федеральных вод, определение правового статуса таких компонентов в рамках действующей системы охраны культурного наследия крайне затруднено.

Объект управления

В российском правовом поле объекты всемирного наследия по-прежнему стоят особняком, в том числе в связи с сохраняющимися до настоящего времени пробелами в регулировании в этой области на федеральном уровне.

Достаточно часто это обстоятельство становится причиной отождествления процесса управления объектом всемирного наследия с государственной охраной объектов культурного наследия и региональной системой органов государственной власти. В случае когда речь идет об отдельных памятниках или ансамблях (в том числе градостроительных), имеющих на федеральном или региональном уровне достаточный охранный статус, это может быть оправданным и не создаст значительных проблем при управлении подобными объектами всемирного наследия (за исключением использования такого инструмента, как оценка воздействия на наследие, которая не имеет полноценных аналогов в национальном законодательстве16).

Для объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» реализация такого подхода может оказаться не только недостаточной для сохранения выдающейся универсальной ценности, но и губительной.

Не имея соответствующих полномочий, региональные органы охраны наследия неизбежно оказываются замкнутыми в рамках деятельности по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, что далеко не всегда соответствует задачам сохранения объекта всемирного наследия и его выдающейся универсальной ценности.

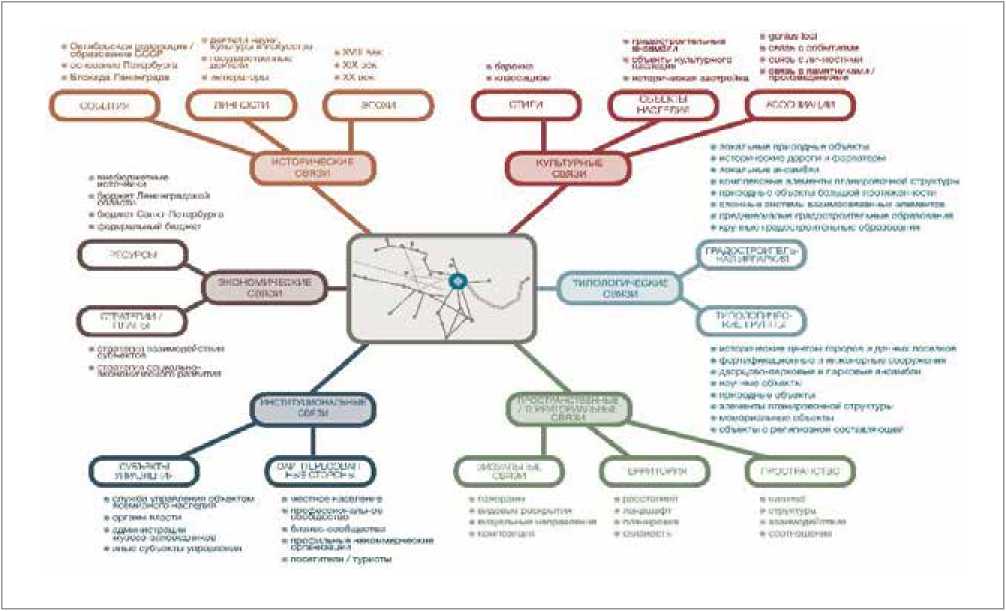

Региональные возможности охраны наследия и развития территорий практически полностью игнорируют связи между компонентами объекта всемирного наследия как целостного градостроительного образования. А именно в связях различных уровней и самого разного содержания — исторических, культурных, типологических, экономических, пространственных, территориальных, институциональных — кроется то, что делает объект уникальным, то, что лежит в основе его выдающейся универсальной ценности.

Поэтому представляется, что в существующей ситуации даже наделение органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области полномочиями в отношении всемирного наследия без связи с другими мерами, не дало бы достаточного для

Илл. 1. Система связей между компонентами и элементами объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

выстраивания комплексной системы управления результата: по-прежнему сказывались бы ограниченность территорией конкретного субъекта, невозможность контролировать весь объект и его окружение.

Концепция управления

Отправной точкой для разработки концепции, предлагаемой основной частью плана управления, стало название объекта, содержащее указание на связи, объединяющие исторический центр Санкт-Петербурга и остальные компоненты серийной номинации.

Учитывая, что одной из основных проблем в настоящее время является отсутствие объекта как целого в правовом поле и его фрагментарная охрана, именно связи, понимаемые в данном случае достаточно широко, как связи на уровне системы атрибутов ценности, на уровне системы охраны и на уровне субъектов управления, могут стать основой для сформирования и совершенствования процессов и системы управления объектом.

Одним из элементов такой системы могла бы стать специализированная служба управления, которая не затрагивая полномочий органов го сударственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в частности, региональных органов охраны наследия и органов, реализующих региональную градостроительную политику), администраций муниципальных образований и музеев-заповедников, выполняла бы роль координатора деятельности, связанной с изучением, презентацией, продвижением, общим мониторингом состояния сохранности объекта и процесса реализации плана управления, а также с подготовкой необходимой отчетности. Ключевой задачей такой службы должны стать интеграция всех заинтересованных сторон, установление и поддержание связей.

Такой подход поможет преодолеть существующий сегодня разрыв между двумя сильными культурными брендами, которыми являются Санкт-Петербург и всемирное наследие, а также переформатировать представление об объекте всемирного наследия и связать его не только с Санкт-Петербургом, но и с Ленинградской областью.

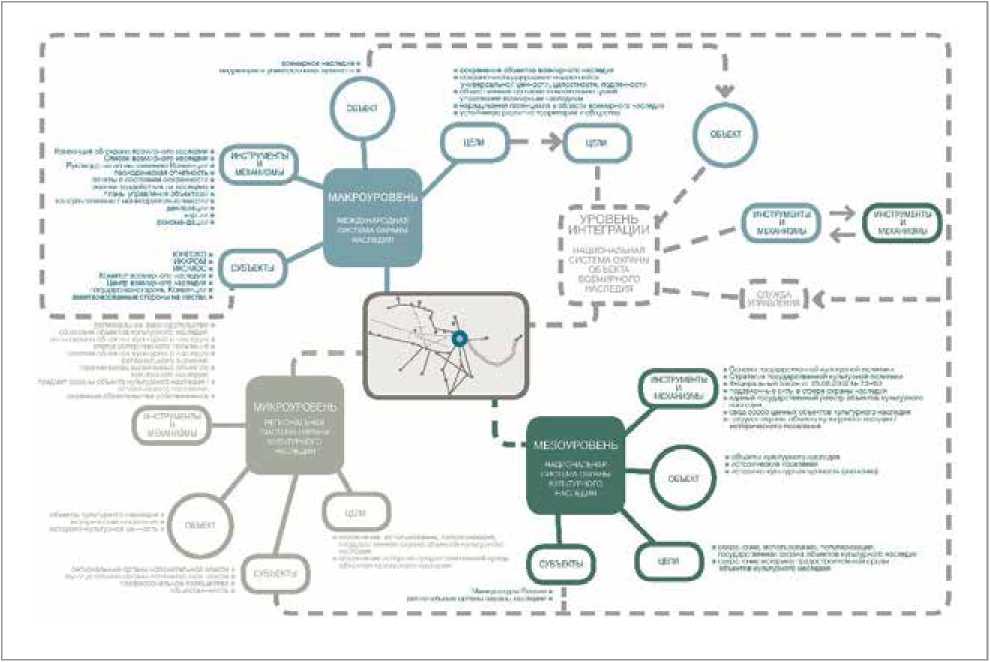

Возможности полноценной работы системы управления объектом «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы

Илл. 2. Уровни системы охраны наследия.

памятников» напрямую зависят от взаимодействия субъектов, представляющих различные уровни охраны наследия — международный, национальный и региональный, т. е. в конечном итоге от создания национальной системы охраны всемирного наследия17. Формирование такой системы предполагает интеграцию объекта и целей охраны, существующих на международном уровне; адаптацию к этим целям действующих или разработку новых инструментов и механизмов охраны национального уровня; создание службы управления при поддержке и с участием всех заинтересованных сторон.

Выводы

Рассмотрение «Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников» в качестве объекта всемирного наследия, объекта охраны и объекта управления позволило не только выявить текущие проблемы в состоянии самого объекта и системы его охраны, но и определить ключевые факторы успеха — перспективы и цели развития системы управления, к которым относятся:

— наличие адекватного охранного статуса у объекта (наиболее целесообразным представляется введение в федеральное законодательство понятия объекта всемирного наследия со специальным правовым режимом18);

НАЛИЧИЕ У ОВН АДЕКВАТНОГО

ОХРАННОГО СТАТУСА

НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОВН

НАЛИЧИЕ ОБЪЕКТИВНОГО ХТ\ 1НЕД£1АЬГеНИИ0С1Р/К1УМ:И (21 ценности ОЙН

ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

«•и^ь-юкнсл-!: W'latjy.' ьк*

КОНСОГ.ЩАЦИЯ

ОБЩЕСТВА ВОКРУГ ОВН

-СПБ * ЛО - ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ-

г -МЛНИ ОДЕКШсЮ О.’ кгионмьнаъ им*»него стлтгил У5ЙДиЫЬХ«М110М1 КЮ.’Ж'МНКЮОЭЦ гедлкцдо «ИПГЕКСМОЩ ГЕ^Ю^А

к ух cqx

ШЛ Ufc ПА'ШЕ > »Ь» ^йИЛ^иПСА^ИЛ иОЛ^ТИ I ОСУДрЮ Ш110Й CXFA1Ы 041 и oauttPwcw3KCH£r4v<«£

С СТСУХТВИЕ УТЗЕРЖДЕЖЬХЕД EAUF ОВАЛЬНОМ УГОВНЕ

I тжциип

« ILUIPUIU t»HUC ЪШНЧНЗ эшя»с\1ОД1ШМ131Ы1ы>»1 anFUFHOROPH

4 4FWlPFflFrF»«fXrh Г«П1Ж^.О ОПЛУГА МН

4 ЛЧ0МГ0А*Ж= CMJtt ЧРЖД'КОЧПДОНПШМИ ЭЛЕМЕНТАМИ DBH

А<5К7ЧЭТМЕ С1ЕЩААЪЖХ ПРОГРАММ • ПЛИНМ СЖРЧНЕНМЯ

. ОВН

<5 ИГНОРИРСПАР^ОВН F. ГРОПЫШАХ со» IPWMO-ЭКПНЖИЧСХСГС ГАЗЭХТЛЯ r.mu по

< зтсуютие у лете спб л яо гегнамзчл? в отношении овр

< :T:rrrai=ciEu«n»

.< ЭТСкГСГЯИЕПЛйРАУТРАЕЛЕНЯСеМ

с юпулйрллШгя отдоены* ко ипсаегия л км.еитнс1М всэсизрмнзтло ookvhw^oa^

> зь ажлл гнлатхчг.ап

ятхлттксванепг.Тл

илсганчжаго1 ц=-гтй спз л ютлгсдох двсрцгбс-гиркзеьх аач«й

НЕД-СТЛТЦ-Н^Ч «Е «ГОРКИ^-ВГМЮиТаО АЕНККГИ Wk »(WTC1R4F ТГГДСШЛЛРЧкТПОО' ПДСТРУКПрХСЕЛ^ПГ ХЕЖф'КО’ЛГаРЕРГХМИ и 8ПЭАЕЧТАШ СЕН /С*рййрэаййЁкгёп^^ I ►ихс^и^гссяпсдпссгпянгоЛ^грозсй I А СУПМПВНОЕИСПагЫОЭйМЧЕ ОЕН ДЛЯ Д0СТ.<ЖЕМ1Я I гсК|>лмьх№:тслолртг<£е<кх1иш^ , ЧОТ-^ГСШН EaiH0TV.'UEU|70 СПИДА <ГВ I ЛЭ I ВСЕМИРНОЕ Н4СГГГРЕ. ■иОКГТТРМ"FrjMOM отметай* ГОПРИЖкИОПН рСТОПЫВЖАИКЕ ЕДИНОЙ СУМЗОПИКМ. ГДЗПЖСТШ . ОЕРАЭМАТЗПЬНЕМГРСГЧ/ЛМ Л"П| Илл. 3. Ключевые факторы успеха - перспективы развития системы управления объектом: использование сильных и преобразование слабых сторон. — наличие объективного представления о структуре и ценности объекта (разработка профессиональных обучающих программ для субъектов управления и образовательных проектов для заинтересованных сторон); — наличие системы управления (установление и разграничений полномочий по охране объекта и управлению им, создание службы управления, разработка общего и локальных планов управления); — консолидация общества вокруг объекта (формирование позитивного имиджа объекта, создание условий для вовлечения различных заинтересованных сторон в деятельность по управлению объектом); — наличие условий для устойчивого развития территории объекта и его окружения (раз- работка границ буферной зоны и установление ограничений, адекватных задачам сохранения объекта и его выдающейся универсальной ценности); — наличие сильного / узнаваемого культурного бренда «Санкт-Петербург + Ленинградская область + всемирное наследие» (разработка специальной стратегии презентации объекта, информационное сопровождение, создание комплексного туристического продукта). Для достижения этих целей необходимо уже в настоящем изменить точку зрения на то, что же такое в действительности должна представлять собой система управления объектом «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников», какие должна решать задачи, от чего отталкиваться, на чем основываться и какие задействовать механизмы и ресурсы. Оставаясь в рамках существующей системы взаимоотношений, добиться этого практически невозможно, что с очевидностью доказали прошедшие 30 лет.

Список литературы «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» сегодня и завтра: проблемы и задачи управления объектом всемирного наследия

- Агишева С. Т. Интерпретация понятия буферной зоны объектов всемирного культурного наследия: переход от принципов сохранения к принципам устойчивого развития исторических городских ландшафтов // Известия КГАСУ. 2016. № 3 (37). С. 7-17. EDN: WMWNNH

- Горбатенко С. Б. Всемирное наследие - исторический ландшафт Санкт-Петербургской агломерации. - СПб.: ЗАО "Издательство "Зодчий", 2011. - 116. с. EDN: QKJZEP

- Катькало В. С., Веселова А. С., Смельцова С. В. Методические указания для подготовки курсового проекта "SWOT-анализ". М.: Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ, 2021.

- Макаров С. В., Семенцов С. В. Перспективы придания правового статуса объекту всемирного наследия "Исторический центр Санкт- Петербурга и связанные с ним группы памятников" в российском законодательства // Архитектурные сезоны в СПбГАСУ: сб. материалов XII Регионального творческого форума с международным участием. Санкт-Петербург, 2022. С. 72-74. EDN: NUGEFH

- Марушина Н. В. Инструментарий управления всемирным культурным наследием: Heritage Impact Assessment. Особенности и перспективы использования в России // Урбанистика. 2023. № 1. С. 60-77. DOI: 10.7256/2310-8673.2023.1.39770 EDN: JPSBYU

- Рубаник А. В. Проблемы охраны всемирного культурного наследия в Ленинградской области (на примере горы Кирхгоф) // Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности: Сборник работ VI Всероссийской студенческой научной конференции. - СПб.: Скифия-принт, 2018. С. 177-185. EDN: OXDFKT

- Семенцов С. В. Объект всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников": проблемы уточнения и адаптации к современным требованиям ЮНЕСКО // Вестник гражданских инженеров. 2011. № 2 (27). С. 34-44. EDN: OFUXYN

- Семенцов С. В., Акулова Н. А., Козырева Е. А., Крюковская И. Н. Особенности сохранения компонента объекта всемирного наследия "Река Нева с берегами" // Архитектон: известия вузов. 2023. № 2 (8). Текст: электронный. - https://archvuz.ru/2023_2/22/(дата обращения: 04.11.2023). EDN: WNPWWG

- Marushina N., Nazarova A., Pasechnik I. Historical cities as an object of protection: approaches to the preservation of urban planning heritage in Russia // E 3S Web of Conferences 164, 05012 (2020). TPACEE-2019. DOI: 10.1051/e3sconf/202016405012 EDN: JQIQKP