История гнездования и динамика численности большого баклана (Phalacrocorax carbo L., 1758) в Байкальской Сибири

Автор: Елаев Эрдэни Николаевич, Доржиев Цыдыпжап Заятуевич, Ананин Александр Афанасьевич, Пыжьянов Сергей Владимирович, Янкус Геннадий Андреевич, Бадмаева Евгения Николаевна, Мокридина Мария Сергеевна, Аюрзанаева Ирина Андреевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье описана история пребывания и современное распространение большого баклана (Phalacrocorax carbo L., 1758,) в Байкальской Сибири в результате вторичной экспансии в первой четверти XXI века. Основными местами работ стали дельта р. Селенги, пролив Малое Море, о-ва Чивыркуйского залива, ВерхнеАнгарский сор на Байкале; Верхне-Ангарская и Баргузинская котловины, оз. Гусиное в Прибайкалье и Забайкалье, где когда-то, по известным литературным источникам, с XVII в. до середины XX в. обитал этот вид. Прослежена динамика численности баклана в разных районах на основе прямого учета птиц в гнездовых колониях, а также неразмножающихся птиц, что позволило оценить общую численность бакланов в 2021 г. на Байкале и стабилизации численности в соответствии с экологической емкостью среды. Рассмотрен ареал большого баклана с подвидами, определены гидрологические изменения мест его обитания.

Большой баклан, распространение, гнездование, байкальская сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/148323712

IDR: 148323712 | УДК: 591.526(571.54) | DOI: 10.18101/2587-7143-2021-3-21-32

Текст научной статьи История гнездования и динамика численности большого баклана (Phalacrocorax carbo L., 1758) в Байкальской Сибири

История гнездования и динамика численности большого баклана (Phalacrocorax carbo L., 1758) в Байкальской Сибири / Э. Н. Елаев, Ц. З. Доржиев, А. А. Ананин [и др.] // Вестник Бурятского государственного университета. Биология. География. 2021. № 3. С. 21–32.

Введение. В настоящее время на большей территории Байкальской Сиби-ри1 большой баклан (Ph. carbo) — это перелетный гнездящийся вид, восстановивший буквально за последние 20 лет свой былой ареал в российской части бассейна оз. Байкал. В первых изданиях красных книг Байкальского региона1 (Ир- кутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край) он относился к исчезнувшим (Красная книга …, 1988, 2005) или редким (Красная книга …, 2000) видам. А в последующих был либо отнесен к восстановившимся (V категория) (Красная книга …, 2010), либо вообще исключен из списка «краснокнижных» (Красная книга …, 2012; Красная книга …, 2013; Красная книга …, 2020). В монгольской части ситуация была и остается относительно стабильной: гнездование отмечено на водоемах Главного Хангайского хребта (междуречье Тамира и Ор-хона, оз. Угий), хребтов Тарбагатай и Болнай (озера Тэлмэн, Сангийн-Далай, Тэрхийн-Цагаан), в Дархатской котловине (долина р. Шишгэд, оз. Доод-Цагаан), на оз. Хубсугул, водоемах в среднегорьях бассейна Селенги и Орхона (Звонов и др., 2016).

В связи с этим исходя из вопроса истории пребывания этого вида в регионе и проблемы сохранения биоразнообразия Байкальской Сибири встает вопрос об организации мониторинга численности восстановившегося вида и вероятностного его регулирования.

Результаты, обсуждение и заключение. История байкальской популяции баклана достаточно драматична. Во второй половине двадцатого столетия вид был широко распространен по Восточной Сибири, в особенности на оз. Байкал — одном из крупных внутренних водоемов на юге Восточной Сибири. Так, Густав Радде, путешествуя по Байкалу в 1857 г., отмечал тысячные стаи на Байкале, в дельтах p. Баргузин и Селенга (Radde, 1863), такую же картину описывали Б. (И.) Дыбовский и В. (А.) Годлевский . Однако уже в конце XIX — начале XX в. его численность начала снижаться, а в начале 1970-х гг. он исчез на Байкале и отмечались только редкие залеты этих птиц (Литвинов, 1982; Егоров и др., 1984; Доржиев и др., 1985; Доржиев и др., 1986; Васильченко, Прокопьев, 1988; Попов, 1993; Пыжьянов и др., 1997; Ешеев, Елаев, 2005). Последняя бакланья колония была обнаружена в конце 1957 г. О. К. Гусевым (1960), а летом 1969 г. птиц здесь уже не было; последнее гнездо в Чивыркуйском заливе было обнаружено в 1967 г. (Гусев, 1980; Васильченко, Прокопьев, 1988), на западном берегу озера, в частности на мысе Кобылья Голова и в окрестностях пос. Ташкай, соответственно в 1962 г. и 1964 г. (Попов, 1993). После этого, несмотря на достаточно интенсивные орнитологические исследования, до начала ХХI века на Байкале отмечались только редкие залетные птицы (Пыжьянов и др., 1997).

Исчезновение бакланов произошло так стремительно, что биология и экология этого вида на Байкале остались практически неизученными, есть только отрывочные сведения о сроках прилета, характере гнездостроительства и приблизительной численности. В силу высокой численности и обычности баклана никто «не торопился» с изучением его экологии и подсчетом численности (Пыжьянов и др., 2016). Судя по всему, он был одним из фоновых видов на побережье Байкала, о чем свидетельствуют многочисленные сохранившиеся географические названия (мысы, острова: мыс Бакланий, Большой (Малый) Бакланий Камешек и т. д.).

В Юго-Западном Забайкалье единственная колония больших бакланов, которая просуществовала до 40-х годов XX в., располагалась в смешанном лесу на северо-западном берегу Гусиного озера в устье р. Ахур (Измайлов, Боровицкая, 1973; А. А. Московский, устное сообщение). Все чучела и тушки этого вида, имеющиеся в Кяхтинском краеведческом музее им. акад. В. А. Обручева, отно- сятся к началу XIX в. и добыты на Байкале, Гусином озере, по р. Чикой (Доржи-ев и др., 1990).

Начиная с конца 70-х гг. ХХ в. бакланы вновь начали появляться на Байкале и в Забайкалье. Так, летом 1977 г. В. Г. Егоров (1980) встретил одну особь на оз. Малый Арангатуй. С 1979 по 1986 г. бакланов в колониях серебристых чаек ежегодно наблюдал на островах Малого Моря С. В. Пыжьянов (Пыжьянов и др., 1998), в начале июня 1979 г. — на юге Байкала В. Развозжаев, 14/V 1984 г. — в устье р. Голоустная (Богородский, 1989). В 1983 г. встреч было особенно много (С. В. Пыжьянов, устное сообщение; цит. по: В. В. Попов, 1993). Залетные бакланы встречались также на турбазе «Прибой» в 1972 г. (Шкатулова, 1980), в дельте р. Селенги с 1979 по 1994 г., на северном Байкале в 1982, 1987, 1991 гг. (Пыжьянов и др., 1997), на мысе Мужинай в 1979 г., на мысе Крестовый в 1985 г., в бухте Покойная в 1994 г. (Попов, 1993; Попов и др., 1998). Мы видели залетных птиц на оз. Арангатуй в начале июня 1995 г., в окрестностях с. Киран (Кяхтинский р-н) 2/V 1998 г. (Доржиев и др., 1998).

Таким образом, с конца 70-х — начала 80-х гг. до конца 90-х прошлого столетия бакланы с разной частотой стали встречаться в Байкальской Сибири. Одиночные птицы и небольшие стайки отмечены в разных районах Байкала и в Южном Забайкалье (Попов, 1993; Пыжьянов и др., 1997; Доржиев и др., 1998; Фефелов и др., 2001). Единственным местом гнездования бакланов на юге Восточной Сибири и Северной Монголии в то время были озера Торейской котловины в Юго-Восточном Забайкалье и оз. Хубсугул (Зубакин, 1981; Васильченко, 1989; Сумъяа, Скрябин, 1989; Болд и др., 1991; Елаев и др., 2000; Ткаченко, Пузанский, 2000).

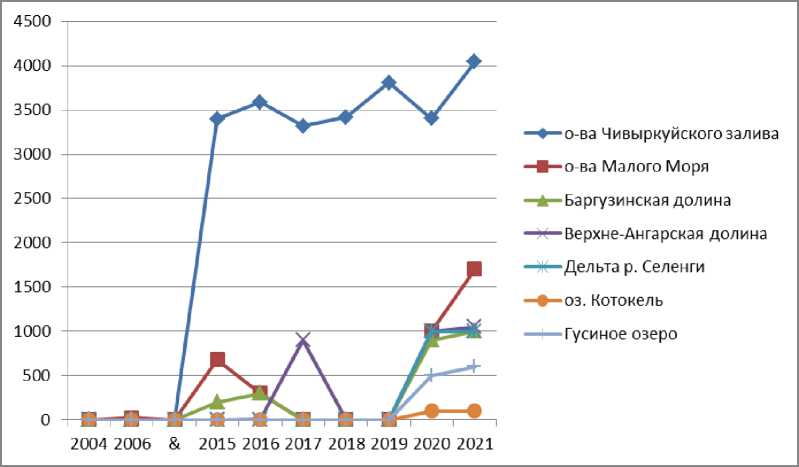

В настоящее время численность большого баклана на Байкале восстанавливается, и быстрые темпы естественной реинтродукции данного вида обусловлены массовым переселением его из других регионов (Пыжьянов и др., 2010; Пыжьянова, 2016; Пыжьянов, Пыжьянова, Тупицын, 2016; Фефелов и др., 2016; Ананин и др., 2016; 2018а; 2018б; Овдин и др., 2017; 2018 и др.). Заселение островов и мысов Байкала идет столь стремительно, что ситуация меняется ежегодно, начиная с 2006/08 гг. до н. в. (рис. 1).

Так, по учетам 2006–2007 гг. (Пыжьянов и др., 2016) численность гнездовий баклана на острове Хубын составила 26, а в 2015 г. — 450–500 гнезд; на острове Едор в 2007 г. — 15, а в 2015 г. — уже 180 гнезд. Постепенно заселились и другие острова: Изохой — 155 гнезд баклана (2015 г.); Угунгой (522 и 116 гнезд). Баклан заселил и мысы острова Ольхон, где его численность на сегодня составляет примерно 300 гнезд. В 2021 г. у острова Ольхон в районе Малого моря отмечено 21 поселение большого баклана (количество гнезд в колонии в среднем 85; Lim 10–230), в котором по самым общим учетам насчитывалось 1700–1800 жилых гнезд. В целом на островах Малого моря после естественной вспышки в начале вторичной экспансии численность птиц в этом районе оз. Байкал стабилизировалась, что свидетельствует о «встраивании» вида в экосистему озера и его численность приходит в соответствие с экологической емкостью среды (рис. 2).

Рис. 1. Суммарная динамика численности гнездящихся бакланов на оз. Байкал и в Забайкалье в пределах Республики Бурятия в первой четверти XXI века

Рис. 2. Гнездовые колонии большого баклана «маломорской» популяции (автор фото С. В. Пыжьянов; май–июнь 2021 г.)

В Чивыркуйском заливе численность гнездящихся птиц в 2015–2017 гг. стабилизировалась на уровне 3200–3500 пар. Негнездящаяся часть группировки (молодые неполовозрелые птицы и взрослые особи, по разным причинам не приступившие к гнездованию) составила не менее 2000–3000 особей (Ананин и др., 2018а; 2018б; Овдин и др., 2017). На многочисленных протоках и озерах в долине р. Верхняя Ангара насчитывается около 10 мест коллективных ночевок с численностью от 150 до 500 особей. Летом 2017 г. верхнеангарская группировка большого баклана насчитывала не менее 5000 особей (Овдин и др., 2017), в 2021 г. численность вида осталась примерно на том же уровне (статья Г. А. Янкуса в этом номере) (рис. 3).

Рис. 3. Колонии больших бакланов в Чивыркуйском заливе оз. Байкал (о-в Голый; фото Э. Н. Елаева; 10-е числа июня 2021 г.)

В долине р. Баргузин больших бакланов начали встречать с 2008 г. В 2013 г. на низких закочкаренных островах средней части долины р. Баргузин были отмечены первые гнездовые колонии вида, располагавшиеся на земле. Бакланы вдоль русла р. Баргузин встречаются и на пойменных протоках и озерах. По сведениям Бурприроднадзора и опросным данным в 2015–2016 гг., в долине р. Баргузин численность вида достигала 3000–3700 особей, имелись гнездовые колонии на протоках в средней части Баргузинской долины, включающие до 200-300 гнезд. Колонии сосредоточены на р. Борогол, Ина, Баргузин, Быстрая и Аргада. В весеннее-осенний период основные места концентрации ночевок бакланов расположены на озерах Нижнего Куйтуна: оз. Саган-Нур, Барагханские и Хара-модунские озера. С 2012 г. баклан начал встречаться в верховьях р. Баргузин в районах озер Балан-Тамур, Чурикто, Якондыкон группами по 10–20 особей, но колонии не отмечены (Овдин и др., 2017; Цыр. З. Доржиев, устное сообщение).

На Гусином озере в Юго-Западном Забайкалье, где когда-то обитал баклан, в лиственничнике северо-западного берега озера недалеко от бывшей колонии в устье р. Ахур была обнаружена смешанная колония, состоящая примерно из 250– 300 гнезд баклана и около 50 серых цапель ( Ardea cinerea ).

Таким образом, большой баклан не только вновь начал гнездиться на Байкале и в его бассейне, но и, как это обычно происходит на начальных этапах экспансии (тем более вторичной), увеличил свою численность практически повсеместно в российской части бассейна Байкала. На этом фоне (как пример), на оз. Хуб-сугул в Монголии, поскольку была и остается стабильной кормовая база (а это в основном соровая рыба), вид не исчез и здесь его численность остается относительно стабильной.

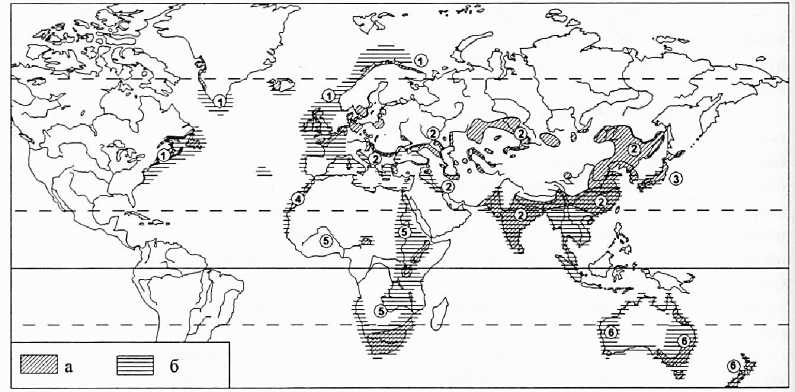

Рассматривая ареал вида с разными подвидами (рис. 4), с дополнениями Л. С. Степаняна (2003), Е. А. Коблика с соавторами (2006), можно заключить следующее с вытекающими из этого обобщениями.

Рис. 4. Область распространения большого баклана: а — область гнездования; б — область зимовок. Подвиды: 1 — Phalacrocorax c. carbo; 2 — Ph. c. sinensis; 3 — Ph. c. hanedae; 4 — Ph. c.

maroccanus; 5 — Ph. c. lucidus; 6 — Ph. c. novaehollandiae ( цит.: Луговой А. Е., 2011. С. 56)

Обитающий в пределах Центральной Азии подвид Ph. c. sinensis на северной границе своего ареала подвержен разного рода инвазиям (периодическим, либо непериодическим), колебаниям численности, как и любой другой периферийный вид (Доржиев, 1997; Елаев, 2005). Изменившиеся в силу естественных исторических (цикличных) процессов (в отношении баклана «влажность — засуха», равно как лес — степь), а также обитание на границе ареала, включая экотонные (переходные) территории (Иметхенов, 1997; Yelayev, 2016), «вынуждает» вид осваивать новые территории. Поскольку в конце XX в., учитывая эти природные процессы, ближайшие к Байкальской Сибири места обитания бакланов, а именно оз. Хубсугул (Монголия) и Торейские озера на юге Забайкальского края (Россия), подверглись разного рода гидрологическим изменениям, вид «нашел» и хоро- шую кормовую базу, и удобные (бывшие) места гнездования, заняв тем самым собственную (некогда потерянную) экологическую нишу.

Список литературы История гнездования и динамика численности большого баклана (Phalacrocorax carbo L., 1758) в Байкальской Сибири

- Гусев О. К. О гнездовании птиц на островах Чивыркуйского залива Байкала и оз. Арангатуй // Тр. Вост.-Сиб. фил. АН СССР. Благовещенск, 1960. Вып. 23. С. 35-42. Текст: непосредственный.

- Гусев О. К. Большой баклан на Байкале // Охота и охотничье хозяйство. 1980. № 3-4. С. 14-17. Текст: непосредственный.

- Структура населения околоводных птиц озера Хубсугул / В. А. Подковыров [и др.] // Россия и Монголия в многополярном мире: итоги и перспективы сотрудничества на рубеже тысячелетий: тез. докл. Иркутск, 2000. С. 49-50. Текст: непосредственный.

- Ананин А. А., Овдин М. Е., Разуваев А. Е. Популяционная динамика большого баклана Рка1асгосогах сагЬо в Забайкальском национальном парке (Чивыркуйский залив, Средний Байкал) // Русский орнитологический журнал. 2018 б. Т. 27. № 1584. С. 13901392. Текст: непосредственный.

- Ананин А. А., Овдин М. Е., Янкус Г. А. Динамика численности большого баклана на Северном Байкале // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: материалы VI Международной орнитологической конференции / ответственный редактор В. В. Попов. 2018а. С. 17-21. Текст: непосредственный.

- Ананин А. А., Разуваев А. Е. Особенности популяционной динамики большого баклана (РНа1асгосогах сагЬо L.) на северо-восточном побережье оз. Байкал // Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии: материалы III Всероссийской научной конференции. 2016. С. 27-31. Текст: непосредственный.

- Васильченко А. А., Прокопьев В. Н. Большой баклан // Красная книга Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. С. 63-65. Текст: непосредственный.

- Гагина Т. Н. Птицы Восточной Сибири (Список и распространение) // Тр. Баргузинского государственного заповедника. Москва: Типография Издательства восточной литературы, 1961. Вып. 3. С. 99-123. Текст: непосредственный.

- Горошко О. А., Ткаченко У. Э. Реликтовая чайка // Красная Книга Забайкальского края. Животные. Новосибирск, 2012. С. 144-145. Текст: непосредственный.

- Гусев О. К. К орнитофауне Ушканьих островов // Орнитология. 1960. Вып. 3. С. 226-233. Текст: непосредственный.

- Гусев О. К. Большой баклан на Байкале // Охота и охотничье хозяйство. 1980. № 3. С. 14-17. № 4. С. 14-16. Текст: непосредственный.

- Гусев О. К. О гнездовании птиц на островах Чивыркуйского залива Байкала и оз. Арангатуя // Труды Вост.-Сиб. филиала АН СССР. Благовещенск, 1960. Вып. 23; Зоология. С. 35-42. Текст: непосредственный.

- Каталог коллекций птиц Кяхтинского краеведческого музея / Ц. З. Доржиев, Б. О. Юмов, Л. Н. Калинина [и др.]. Улан-Удэ, 1990. 72 с. Текст: непосредственный.

- Они нуждаются в охране: о редких и исчезающих видах фауны и флоры в Бурятии / Ц. З. Доржиев, Г. М. Хабаева, К. М. Богданова [и др.]. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1985. 192 с. Текст: непосредственный.

- Дыбовский Б., Годлевский В. Предварительный отчет о фаунистических исследованиях на Байкале // Отчет о действиях Сиб. отд. Имп. Рос. геогр. о-ва за 1869 г. (Приложение). Санкт-Петербург, 1870. С. 167-204. Текст: непосредственный.

- Егоров В. Г. О состоянии водных и околоводных птиц Чивыркуйского залива (Байкал) // Экология и охрана птиц и млекопитающих Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во БФ СО АН СССР. 1980. С. 31-37. Текст: непосредственный.

- Егоров В. Г., Прокопьев В. Н., Некрасов А. В. О состоянии и мерах восстановления популяций водоплавающих птиц озера Байкал // Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц: тезисы всесоюзного семинара (20-23 окт. 1984 г.). Москва, 1984. С. 187-188. Текст: непосредственный.

- Ермолаева Э. А., Пыжьянова М. С. Питание большого баклана на водоемах Центральной Азии // Социально-экологические проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий: тезисы докладов международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 100-летию Иркутского государственного университета. 2018. С. 24-26. Текст: непосредственный.

- Звонов Б. М., Букреев С. А., Болдбаатар Ш. Птицы Монголии. Ч. I. Неворобьиные (Non-Passeriformes). Москва, 2016. 396 с. Текст: непосредственный.

- Измайлов И. В., Боровицкая Г. К. Птицы Юго-Западного Забайкалья. Владимир: Изд-во Владимирского ин-та, 1973. 315 с. Текст: непосредственный.

- Макаркин Е. М. Кормовое поведение большого баклана на Малом море (озеро Байкал) // Морские исследования и рациональное природопользование: материалы молодежной научной конференции. 2018. С. 233-237. Текст: непосредственный.

- Овдин М. Е., Янкус Г. А., Ананин А. А. Большой баклан РИа1асшсогах сагЬо на Северном Байкале // Байкальский зоологический журнал. 2017. № 2 (21). С. 75-79. Текст: непосредственный.

- Овдин М. Е., Янкус Г. А., Ананин А. А. Северобайкальская и баргузинская группировки большого баклана Рка1асгосогах сагЬо в 2017 г. на Байкале // Байкальский зоологический журнал. 2018. № 2(23). С. 57-60. Текст: непосредственный.

- Пыжьянов С. В., Тупицын И. И., Сафронов Н. Н. Новое в авифауне Байкальского побережья // Тр. Байкало-Ленского гос. природного заповедника. 1998. Вып. 1. С. 99-102. Текст: непосредственный.

- Пыжьянов С. В., Пыжьянова М. С. Современное состояние большого баклана на Байкале и Хубсугуле (Монголия) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. 2010. Т. 3. № 1. С. 60-63. Текст: непосредственный.

- Пыжьянов С. В., Пыжьянова М. С., Тупицын И. И. Проблема охраны большого баклана на Байкале в свете естественной динамики его ареала // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18, № 2. С. 182-185. Текст: непосредственный.

- Пыжьянов С. В., Тупицын И. И., Сафронов Н. Н. Новое в авифауне Байкальского побережья // Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск. 1997. 31. С. 16-18. Текст: непосредственный.

- Пыжьянов С. В., Пыжьянова М. С. Современное состояние большого баклана на Байкале и Хубсугуле (Монголия) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. 2010. Т. 2, № 1. С. 60-63. Текст: непосредственный.

- Пыжьянова М. С. Влияние реинтродукции большого баклана на население околоводных птиц Байкала // Биоразнообразие: глобальные и региональные процессы: материалы всероссийской конференции молодых ученых с международным участие / Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН. Улан-Удэ, 2016. С. 202-203. Текст: непосредственный.

- Пыжьянова М. С. Трофические связи крупных колониальных рыбоядных птиц на Байкале // Русский орнитологический журнал. 2018. Т. 27. № 1685. С. 5241-5244. Текст: непосредственный.

- Пыжьянова М. С. Трофические связи крупных колониальных рыбоядных птиц на Байкале // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: материалы VI Международной орнитологической конференции / ответственный редактор В. В. Попов. 2018. С. 193-196. Текст: непосредственный.

- Пыжьянова М. С., Пыжьянов С. В., Ананин А. А. Большой баклан в Центральной Азии: динамика ареала в XX-XXI веках // Экосистемы Центральной Азии в современных условиях социально-экономического развития: материалы международной конференции. Т. 1. Улан-Батор (Монголия), 8-11 сентября 2015 г. Улан-Батор, 2015. С. 341-344. Текст: непосредственный.

- Радде Г. Донесения натуралиста Сибирской экспедиции Г. Радде // Вестник РГО. Ч. 15 (VI). Санкт-Петербург, 1856. Текст: непосредственный.

- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: справ.-определитель. Изд. 3. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. 633 с. Текст: непосредственный.

- Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий. Москва: Академкнига, 2003. 808 с. Текст: непосредственный.

- Сумъяа Д., Скрябин Н. Г. Птицы Прихубсугулья. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1989. 200 с. Текст: непосредственный.

- Тупицын И. И., Подковыров В. А. Большой баклан на озере Хубсугул // Россия и Монголия в многополярном мире: итоги и перспективы сотрудничества на рубеже тысячелетий. Иркутск, 2000. С. 68-69. Текст: непосредственный.

- Туров С. С. Материалы по фауне птиц Баргузинского края // Сборник трудов профессоров и преподавателей Иркутского гос. ун-та. Иркутск, 1923. Вып. 4. С. 132-169. Текст: непосредственный.

- Фефелов И. В., Анисимов Ю. А., Безруков А. В. Большой баклан Phalacrocorax carbo — новый гнездящийся вид дельты Селенги (озеро Байкал) // Русский орнитологический журнал. 2016. Т. 25. № 1233. С. 3-6. Текст: непосредственный.

- Шкатулова А. П. Голенастые, веслоногие и чайковые птицы Бурятской АССР // Фауна и ресурсы позвоночных бассейна оз. Байкал. Улан-Удэ: Изд-во БФ СО АН СССР, 1980. С. 144-147. Текст: непосредственный.

- Штегман Б. К. Основы орнитогеографического деления Палеарктики. Фауна СССР. Птицы. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1, вып. 2. 157 с. Текст: непосредственный.

- Yelayev E. Bird communities of the ecotone areas in the South of Eastern Siberia. Кишинев: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 100 p.