История и теории миграционных процессов

Автор: Яковлева Елена Борисовна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена проблемам истории и теории миграционных процессов. Рассматриваются этапы развития процессов перемещения рабочей силы, начиная с первого Великого переселения народов и заканчивая современной миграционной ситуацией. Произведен анализ теорий, посвященных изучению миграционных процессов, сделан вывод о соответствии их современным реалиям. Предлагаются новые направления исследований в области миграции, наиболее актуальные в настоящее время.

Миграция, этапы исторического развития миграции, теории миграции, современные проблемы перемещения рабочей силы, экономическая целесообразность приема мигрантов, демографические проблемы

Короткий адрес: https://sciup.org/14938881

IDR: 14938881 | УДК: 314.7:331.556.4 | DOI: 10.24158/tipor.2017.3.2

Текст научной статьи История и теории миграционных процессов

Перемещение большого количества населения в рамках как одного материка, так и разных частей света, имеет давнюю историю. Первое Великое переселение народов датируется IV–VII вв. Скотоводческие племена с целью расширения пастбищ для разведения скота захватывали земли, продвигаясь из Азии на европейские территории. Миграция данного периода привела к смешению различных народов, образованию новых этносов, созданию новых государств на рубеже древности и средневековья.

В VII–VIII вв. Арабский халифат развязал масштабные войны по захвату территорий Северной Африки, части Испании, крупных регионов Средней Азии. В данный период происходило принудительное внедрение мусульманской религии, велась ожесточенная борьба за сохранение национальных культур и языка на захваченных территориях. Распад Арабского халифата происходил постепенно в течение IX–XIII вв. в результате национально-освободительных войн народов захваченных стран.

Дальнейшие этапы глобальных перемещений народов были связаны с кровавыми войнами, которые сопровождали освоение Америки и были развязаны европейскими странами, наиболее технически оснащенными на тот период кораблями и оружием (Португалия, Англия, Испания, Франция, Голландия). Это время XV–XVII вв. относят к периоду Великих географических открытий, для которого были характерны массовое уничтожение коренного населения захватываемых территорий и их колонизация.

В XIX в. основным стимулом массового перемещения рабочей силы становится экономическая заинтересованность в привлечении мигрантов в страны, где свершившаяся промышленная революция создала предпосылки для интенсивного развития капиталистических отношений. Миграционные процессы продолжились в XX в. как результат двух кровавых мировых войн, произошедших в Европе, нехватки рабочей силы в разрушенных войнами странах и восстановления численности населения, понесшего большие потери.

Даже краткий экскурс в историю миграционных процессов за период с IV по XX в. позволяет понять, что все массовые переселения (кроме первого – Великого переселения народов) сопровождались кровопролитными войнами, а в некоторых случаях и почти полным уничтожением или принудительной ассимиляцией отдельных этносов (освоение Америки, Австралии, многих островных территорий).

В XXI в. возникла сложная политико-экономическая ситуация с потоком мигрантов, прибывающих из стран Ближнего Востока, севера Африки и Азии в европейские страны. Данное массовое переселение вызвано войнами, развязанными в ряде стран данных регионов, и крайне низким уровнем жизни населения. Псевдолиберальная позиция ведущих стран ЕС, невозможность защитить свои границы и интересы собственных граждан могут привести к социальным взрывам и противостоянию местных граждан и беженцев. За 10 лет (с 2005 по 2015 г.) численность мигрантов увеличилась с 186,5 до 243,7 млн чел. [1]. Первое место в данном списке традиционно занимают США (46,6 млн чел.), второе - Германия (12,0), третье - Россия (11,6). Подобные массовые перемещения рабочей силы актуализируют необходимость проведения научного анализа причин и последствий данного явления.

Первые научные исследования в данной области принадлежат английскому ученому Эрнсту-Георгу Равенштейну, в последней трети XIX в. опубликовавшему статьи, в которых были описаны одиннадцать общих законов миграции [2]. Некоторые из них - например, что миграция на большие расстояния ориентирована на крупные торговые и промышленные центры; рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, чем его естественным приростом; определяющими причинами миграции являются экономические - соответствуют современным положениям в данной области. Но одновременно некоторые «законы Равенштейна» не выдержали проверку временем. Современные миграционные потоки большей частью осуществляются на дальние расстояния, в то время как автор считал, что «большинство мигрантов перемещаются на короткие расстояния» («первый закон Равенштейна»), что «миграция осуществляется шаг за шагом» [3, с. 37]. Изменилась также ситуация с женской миграцией. Можно сказать, что законы миграции, открытые в последней трети XIX в., требуют современного переосмысления в связи с новыми экономическими и социально-политическими обстоятельствами, сложившимися в конце XX - начале XXI столетия.

В 1940 г. была опубликована статья Сэмюэла Стауффера, в которой анализируются факторы, препятствующие миграционным потокам. Речь идет о так называемых «вмешивающихся обстоятельствах», которые сдерживают потоки мигрантов. К ним автор относит расходы на перемещение, препятствующие законодательства, недостаток информации и другие факторы [4].

Следующим шагом в исследовании миграционных потоков стала работа американского филолога и лингвиста Джорджа Кингсли Зипфа, опубликованная в 1949 г. Предложенная им «гравитационная модель» дает возможность определить интенсивность миграционных потоков между различными пунктами, которая зависит от двух факторов: расстояния между этими пунктами и численности населения, которое перемещается [5].

Американский социолог Эверетт С. Ли опубликовал в 1966 г. статью «Теория миграции», в которой он разделил все факторы, воздействующие на миграционные процессы, на притягивающие и выталкивающие (push/pull) [6].

Неоклассические теории миграции берут начало с работы английского экономиста Уильяма Артура Льюиса, получившего за них в 1979 г Нобелевскую премию совместно с Т. Шульцем [7]. В основу неоклассического анализа положены подходы как микро-, так и макроанализа. Авторы рассматривают двухсекторную модель (сельское производство как трудоизбыточный и промышленность - как трудонедостаточный сектора). Рассмотрение такой модели происходит в рамках закрытой экономической системы. Дж. Фей и Г. Ранис перешли от двухсекторной модели к трехсекторной, в которую вошли рынок труда, товаров и финансовых средств в рамках одной страны.

Американский культур-географ В. Зелински вышел в своих исследованиях миграционных процессов за рамки одной страны [8]. Он разделил все этапы формирования общественного устройства на пять фаз: первобытное традиционное общество, раннее мобильное общество, позднее мобильное общество, развитое общество, сверхразвитое общество. В рамках каждой из выделенных фаз общественного развития формируются свои причины и закономерности движения населения.

Из последующих исследований конца XX столетия следует выделить модель Харриса -Тодаро [9], новую экономическую теорию миграции (О. Старк, Д. Массей) [10], теорию сегментированного (двойного) рынка труда (М. Пиоре) [11], теорию мировых систем И. Валлерстайна [12], теорию миграционных сетей (Д. Массей) [13].

Перечисленные теории объединяет несколько существенных моментов. Во-первых, в них рассматриваются проблемы миграции с позиции того, что привлекает мигрантов в других странах (мы рассматриваем в данном случае виды международной миграции, проблемы которой в настоящее время наиболее актуальны). Во-вторых, они определяют, какие факторы способствуют миграции, а какие сдерживают ее с позиции самих мигрантов.

Вместе с тем ни в одной теории не затрагиваются вопросы экономической целесообразности ввоза большого количества иностранной рабочей силы для стран-реципиентов. Отчасти такой подход к изучению данной проблемы обусловлен тем, что большинство исследований в области миграционных теорий было осуществлено социологами, культур-географами, лингвистами и исследователями других направлений. Все ученые (С. Стоффер, Дж. Зипф, Э.С. Ли и др.) [14] опирались на законы Равенштейна, но упускали из виду, что его последний, одиннадцатый закон говорит о том, что

«экономические причины миграции являются определяющими» [15]. Рассматривать эти причины необходимо в первую очередь с позиции экономической заинтересованности принимающих стран.

Относительно стран-реципиентов возникает дилемма, которая выражает противоречие между заинтересованностью бизнеса (микроуровень) и отрицательным эффектом, возникающим на макроуровне. В любом государстве бизнес заинтересован в экономии на издержках производства, а именно на стоимости рабочей силы. Поэтому наем дешевой рабочей силы является выгодным для работодателей, так как позволяет увеличить прибыль в краткосрочном периоде. Одновременно встают вопросы о качестве продукции, уровне производительности труда, внедрении новых технологий, которые тормозятся из-за применения низкоквалифицированной рабочей силы. Но тем не менее стремление бизнеса опередить своих конкурентов за счет более низких затрат играет в данном вопросе ведущую роль.

На макроуровне это приводит к появлению более серьезных экономических проблем. Иммигранты составляют конкуренцию национальным кадрам, способствуя снижению общего уровня оплаты труда. У них крайне низкий уровень потребления (экономят «на себе», чтобы большие суммы денег переслать своим семьям), что снижает общий уровень потребления в стране пребывания. Уменьшение заинтересованности бизнеса во внедрении новых технологий в конечном итоге приводит к технологическому застою и, как следствие, к снижению темпов экономического роста. Государство оказывается в «миграционной ловушке», когда на микроуровне субъекты экономических отношений заинтересованы в использовании иммигрантов, а на макроуровне это приводит к крайне отрицательным последствиям.

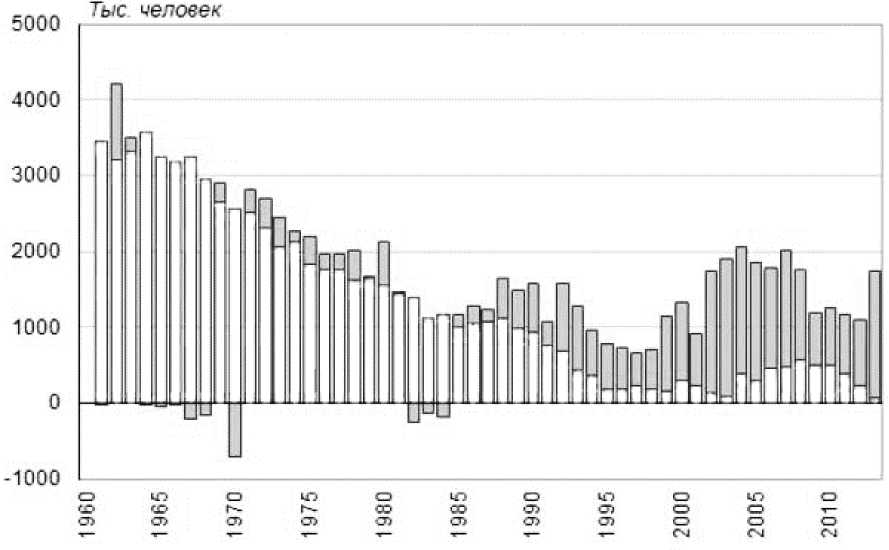

Следующий вопрос, с которым столкнулись все европейские страны, Россия и западные государства постсоветского пространства, - это естественный прирост населения. Практически во всех перечисленных государствах с 90-х гг. прошлого века и по настоящее время наблюдается отрицательное значение данного показателя, причем рост населения происходит преимущественно за счет миграционного прироста (рис. 1).

□ Естественный прирост о Миграционный прирост (с корректировками)

Рисунок 1 - Естественный и миграционный прирост в ЕС в 1960-2013 гг. [16]

Таким образом, помимо экономических проблем возникают демографические: сохранят ли европейские страны свои национальную идентичность, культуру, язык, национальные традиции? Не нанесет ли огромный наплыв мигрантов, начавшийся в 2014 г., серьезный ущерб европейской цивилизации в целом?

Ответы на поставленные вопросы можно получить в результате анализа институциональных основ миграционных законодательств стран, входящих в ЕС, и в целом политики Брюсселя по данному вопросу. Льготные условия, которые существуют в некоторых странах Европы по приему беженцев, активно стимулируют миграцию в данные страны. В Великобритании каждому беженцу выделяется пособие в размере 201,4 евро в месяц и размещение за счет государства, в Германии – 216 евро в месяц и бесплатное питание в пунктах приема, во Франции – 343,50 евро в месяц, жилье в ожидании получения статуса беженца и бесплатная медицинская страховка (по данным Центра научной политической мысли и идеологии – Центра Сулакшина). Во многих других европейских странах условия приема беженцев значительно скромнее, поэтому мигранты едут туда неохотно. Это говорит о том, что миграционные законы следует тщательно продумывать, и институциональные основы должны устанавливаться таким образом, чтобы они отражали интересы принимающей страны.

Таким образом, в современных исследованиях миграционных процессов можно выделить три наиболее актуальных направления:

-

– обоснование экономической целесообразности приема определенного количества мигрантов;

-

– исследование демографической безопасности данных процессов;

-

– изучение институциональных условий приема мигрантов, не наносящих ущерб принимающей стороне.

Ссылки:

-

1. См. данные ООН: Trends in international migrant stock: the 2015 revision [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumenta-tion_2015.pdf (дата обращения: 06.03.2017).

-

2. Ravenstein E.G.: 1) The birthplace of the people and the laws of migration // The Geographical Magazine. 1876. No. 3. P. 173–233 ; 2) The laws of migration // Journal of the Royal Statistical Society. 1885. Vol. 48, no. 2. P. 167–235 ; 3) The laws of migration: second paper // Ibid. 1889. Vol. 52, no. 2. P. 241–305.

-

3. Более подробно см.: Василенко П.В. Зарубежные теории миграции населения // Псковский регионологический журнал. 2013. № 16. С. 36–42.

-

4. Stouffer S.A. Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance // American Sociological Review. 1940. Vol. 5, iss. 6. P. 845–867.

-

5. Zipf G.K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge, 1949. 573 p.

-

6. Lee E.S. A theory of migration // Demography. 1966. Vol. 3, no. 1. P. 47–57.

-

7. Lewis W.A. The theory of economic growth. N. Y., 1959. P. 402.

-

8. Zelinsky W. The hypothesis of the mobility transition // Geographical Review. 1971. Vol. 61, no. 2. P. 219–249.

-

9. Harris J.R., Todaro M.P. Migration, unemployment and development: a two-sector analysis // American Economic Review.

1970. Vol. 60, no. 1. P. 126–142.

-

10. Stark O., Bloom D.E. The new economics of labor migration // American Economic Review. 1985. Vol. 75, no. 2. P. 173– 178 ; Theories of international migration: a review and appraisal / D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, J.E. Taylor // Population and Development Review. 1993. Vol. 19, no. 3. P. 448–449.

-

11. Piore M.J. Birds of passage. Migrant labor and industrial societies. N. Y., 1979.

-

12. Wallerstein I. The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. N. Y., 1974. P. 410 ; The modern world-system III: The second era of great expansion of the capitalist worldeconomy, 1730s–1840s. San Diego, 1989.

-

13. Massey D.S. A synthetic theory of international migration // World in the Mirror of International Migration. 2002. Vol. 10. P. 143–153.

-

14. Более подробно см.: Василенко П.В. Указ. соч. С. 36–39.

-

15. Ravenstein E.G.: 1) The laws of migration ; 2) The laws of migration: second paper.

-

16. Чернышёв Е. Грядет исчезновение Европы? Демографическое исследование [Электронный ресурс]. URL: https://top- war.ru/103734-gryadet-ischeznovenie-evropydemograficheskoe-issledovanie.html (дата обращения: 23.02.2017).

Список литературы История и теории миграционных процессов

- Trends in international migrant stock: the 2015 revision . URL: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/docs/MigrationStockDocumentation_2015.pdf (дата обращения: 06.03.2017).

- Ravenstein E.G. The birthplace of the people and the laws of migration//The Geographical Magazine. 1876. No. 3. P. 173-233.

- Ravenstein E.G. The laws of migration//Journal of the Royal Statistical Society. 1885. Vol. 48, no. 2. P. 167-235.

- Ravenstein E.G. The laws of migration: second paper//Ibid. 1889. Vol. 52, no. 2. P. 241-305.

- Василенко П.В. Зарубежные теории миграции населения//Псковский регионологический журнал. 2013. № 16. С. 36-42.

- Stouffer S.A. Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance//American Sociological Review. 1940. Vol. 5, iss. 6. P. 845-867.

- Zipf G.K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge, 1949. 573 p.

- Lee E.S. A theory of migration//Demography. 1966. Vol. 3, no. 1. P. 47-57.

- Lewis W.A. The theory of economic growth. N. Y., 1959. P. 402.

- Zelinsky W. The hypothesis of the mobility transition//Geographical Review. 1971. Vol. 61, no. 2. P. 219-249.

- Harris J.R., Todaro M.P. Migration, unemployment and development: a two-sector analysis//American Economic Review. 1970. Vol. 60, no. 1. P. 126-142.

- Stark O., Bloom D.E. The new economics of labor migration//American Economic Review. 1985. Vol. 75, no. 2. P. 173-178.

- Theories of international migration: a review and appraisal/D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, J.E. Taylor//Population and Development Review. 1993. Vol. 19, no. 3. P. 448-449.

- Piore M.J. Birds of passage. Migrant labor and industrial societies. N. Y., 1979.

- Wallerstein I. The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. N. Y., 1974. P. 410.

- The modern world-system III: The second era of great expansion of the capitalist world-economy, 1730s-1840s. San Diego, 1989.

- Massey D.S. A synthetic theory of international migration//World in the Mirror of International Migration. 2002. Vol. 10. P. 143-153.

- Чернышёв Е. Грядет исчезновение Европы? Демографическое исследование . URL: https://topwar.ru/103734-gryadet-ischeznovenie-evropydemograficheskoe-issledovanie.html (дата обращения: 23.02.2017).