История имперской России сквозь призму современного англо-американского россиеведения

Автор: Рогаева Ирина Евгеньевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучение позднеимперского периода истории России сегодня переживает новый подъем. Американские и британские исследователи все чаще прибегают к методам и подходам, сформировавшимся в рамках «новой истории империи». История Российской империи периода конца XIX - начала XX вв. -наиболее востребованный в последние десятилетия объект исследований западных русистов. Свидетельством тому служит множество публикаций в специализированных американских и британских научных изданиях, посвященных анализу именно этого фрагмента российской истории. Автор проводит анализ наиболее популярных научных трендов, сформировавшихся в рамках «новой истории империи» в современном англо-американском россиеведении, которые представляют собой особый интерес к исследованию истории окраин и периферии Российской империи, проблем российского фронтира, русификации и христианизации полиэтничной страны, истории национального вопроса и национальной идентичности в имперской России. Основной целью работ американских и британских историков сегодня является преодоление идеологически ангажированных концепций прошлого. На сегодняшний день этот поход к изучению истории имперской России является доминирующим в среде зарубежных исследователей российской истории.

Великобритания, сша, историография, россиеведение, русистика, история России, российская империя

Короткий адрес: https://sciup.org/14936139

IDR: 14936139 | УДК: 930.1

Текст научной статьи История имперской России сквозь призму современного англо-американского россиеведения

Англо-американская школа россиеведения традиционно является одной из сильнейших школ зарубежной русистики. Распад Советского Союза и завершение холодной войны инициировали в западном научном сообществе процесс пересмотра устоявшихся концепций и парадигм истории России. Коллапс советской системы снизил идеологический накал, сопровождавший изыскания в рамках советологии и россиеведения, что позволило зарубежным специалистам взглянуть на объект исследования менее предвзято. Порожденный этим кризис тоталитарной и ревизионистской парадигм привел к возникновению в начале 1990-х гг. своего рода методологического вакуума, который, надо признать, заполнился довольно быстро. К рубежу тысячелетия англо-американская русистика подошла с багажом подходов и концепций.

В период, последовавший за исчезновением с политической арены Советского Союза, ряд научных журналов, прежде освещавших проблемы советологии, был вынужден трансформироваться в связи с исчезновением основного объекта исследования. Так, в 1993 г. старейший журнал английского советоведения Soviet Studies был переименован в Europe-Asia Studies. Вслед за этим появились новые издания, избравшие в качестве основного направления россиеведческие исследования: в 1993 г. в Лос-Анджелесе стал выходить журнал Russian History, с 1996 г. в Калифорнии издается Soviet and Post-Soviet Review, с 2000 г. выходит Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History в Блумингтоне [2, с. 412].

Журнал Kritika – ровесник XXI столетия, что позволяет считать анализ его материалов наиболее показательным в сфере выявления новых тенденций американской историографии. Журнал интересен не только своим посвящением критическому исследованию российской и евразийской истории и культуры, что ясно из самого названия, но и тем, что на его страницах регулярно разворачиваются дискуссии, проводятся форумы и освещаются многочисленные проблемы русистики.

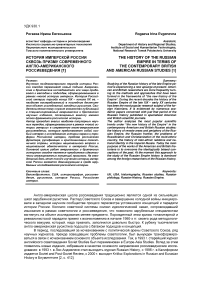

Распределение хронологических пристрастий русистов, публиковавших свои работы на страницах американского журнала Kritika в период с 2000 по 2013 гг., говорит об устойчивом интересе к проблемам российской истории конца XIX – начала XX вв. Публикации по иным периодам российской истории заметно уступают своим числом работам по истории позднеимперской России, что наглядно показано на рисунке 1.

«Kritika: Explorations in Russian and Eurasian

History»

-

■ Конец XIX - начало ХХвв.

-

■ Середина XIXb.

-

■ Начало XIXb.

-

■ Вторая половина Х\1Пв.

-

■ Первая половина XVIIIb.

-

■ XVIIb.

-

■ IX-XVIbb.

Рисунок 1 – Процентное соотношение числа публикаций, посвященных различным историческим периодам в выпусках журнала Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History с 2000 по 2013 гг.

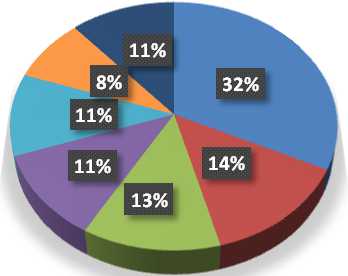

Британский журнал Europe-Asia Studies, в целом посвященный, скорее, проблемам постсоветского пространства и истории СССР, тем не менее уделяет должное внимание досоветскому периоду, хоть и в меньшей мере, чем американская Kritika. Анализ публикаций Europe-Asia Studies позволяет сделать аналогичные предыдущим выводы о распределении научного интереса британских ученых в пользу позднеимперской России, что продемонстрировано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Процентное соотношение числа публикаций, посвященных различным историческим периодам в выпусках журнала Europe-Asia Studies с 2000 по 2013 гг.

Полученные данные подтверждает исследование отечественного ученого А.А. Сальниковой, анализировавшей публикации начала 2000-х гг., увидевших свет на страницах ведущих американских журналов (American Historical Review, Journal of Modern History, Russian Review, Slavic Review), в котором автор приходит к выводу о бесспорном лидерстве сюжетов российской истории конца XIX и начала XX вв., доля которых в разы превышает количество материалов, посвященных периоду между первой половиной XIX в. и началом XI в. [3, с. 163].

Ревизия истории России указанного периода вызвала к жизни значительное число работ по истории имперского периода, что позволило говорить о возникновении нового направления – «новой истории империи» [4]. В этом ключе выполнена работа британского русиста Д. Ливена «Империя: Российская империя и ее соперники» [5], в которой автор предпринимает попытку переосмысления места и роли Российского государства через сравнение с Британской, Османской и Габсбургской империями. Последовательно сравнивая с указанными государствами сначала Российскую империю, а затем и Советский Союз, автор тем не менее не ставит целью установить какие-либо твердые научные законы, общие для истории всех империй. Основной его задачей является выявление некоторых закономерностей развития империй для наилучшего понимания конкретных исторических событий [6, с. 343–344].

Если Ливен сосредоточил свое внимание на придании нового смысла политическим аспектам жизни империй, то в контексте все той же, новой имперской истории ряд иных научных трендов приобрели особое значение и постепенно выходят на первый план в современных работах зарубежных русистов. Направленность современных исследований существенным образом отличается от тех тенденций, что определяли подходы к изучению истории России во времена холодной войны, идеология которой представляла объект исследования источником постоянной агрессии. Если тогда наиболее популярным трендом являлась политическая история, сейчас же акценты значительно сместились в сторону cultural studies – культурной истории [7, с. 108]. Именно в ней значительная часть историков стала искать ответы на вопросы как злободневные, так и давно ставшие традиционными, видя в культуре, по словам профессора Принстонского университета Л. Энгельштейн, «не отражение глубинных социальных структур и властных отношений, а наоборот – источник политических стилей и даже силу, руководящую судьбами наций» [8].

Тем не менее работа Дж. ЛеДанна «Великая стратегия Российской империи: 1650–1831» [9], увидевшая свет спустя более чем десятилетие после окончания холодной войны, выполнена вполне в духе ушедшей эпохи. Книга ЛеДанна построена на концепции планомерной реализации некой грандиозной стратегии силовой экспансии Российского государства на пространствах Евразии. Следует заметить, что работа ЛеДанна является скорее редким исключением в современной англо-американской историографии, чем попыткой возврата к тенденциям прошлого.

Сегодня все больше исследователей-русистов обращаются к освещению не столь популярной ранее проблемы истории периферии Российской империи. Территорию российских окраин больше нельзя отнести к terra incognita исторической науки. В два последних десятилетия появилось множество аналитических инструментов и подходов: от концепции «фронтира» и «пограничья» до теории «внутренних колоний» и «насильственной русификации», применяемых к процессу завоевания и интеграции регионов Центральной Азии, Польши, Украины и Волго-Камского региона [10, с. 4]. На передний план стали выходить исследования регионов империи, история взаимоотношения центра и периферии и устройство местных органов власти [11].

Исследователи обращаются к истории покоренных народов – жителей территорий, вошедших в состав Российской империи по итогам многочисленных войн. Так, журнал Kritika в 2014 г. целиком посвящает зимний номер теме российского фронтира. В 2006 г. увидело свет масштабное коллективное исследование под редакцией Дж. Бербэнк, М. фон Хагена и А. Ремнева, озаглавленное «Российская империя: территория, население, власть. 1700–1930» [12]. Книга охватывает самые разные аспекты жизни имперской России, а затем и Советского Союза: от вхождения Башкирии в состав империи до эволюции национального сознания донских казаков, от интеграции денежной системы Польши в общеимперскую экономику до особенностей местного управления в Финляндии. Авторы стремятся продемонстрировать многообразие полиэтничной России со всевозможных ракурсов. Лейтмотивом всего труда является идея о пагубности политики насильственной русификации и о том, что основными принципами благополучного существования империи прежде всего являются полиэтничность и мультикультурализм, но, как замечает британский исследователь Д. Ливен, смысл существования любой империи – это власть в самой ее грубой и традиционно военной форме [13].

В этом контексте исследование проблем национального вопроса, истории и культуры народов империи также обрело новое звучание. Доминирующим является мнение американских русистов о кризисе национальной идентичности, переживаемом значительной частью населения империи, что в конечном счете стало одной из причин, ускоривших гибель Российской империи. Так, Дж. Кадио, проведя анализ статистических данных, пришла к выводу, что вплоть до революции 1917 г. большая часть населения России всё еще определяла свою идентичность, полагаясь на этноконфессиональные и сословные характеристики [14]. Д. Сондерс, в целом разделяя точку зрения Дж. Кадио, подчеркивает, что причина, не позволившая всему населению Российской империи в полной мере осознать себя россиянами, кроется в непоследовательной политике царского правительства [15]. Исследуя вопрос формирования национальной идентичности, Р. Сюни указывает на целенаправленную политику центральной власти, сознательно ориентированную на создание и поддержание различий между разными этносами, подчеркивание превосходства русского населения империи и неполноценности других этнических групп [16, с. 488]. Его тезис об отсутствии равенства между жителями империи, хотя бы формально зафиксированного в общеимперском законодательстве, частично опровергает Г. Витарбо, демонстрируя на примере военной реформы Д.А. Милютина политику, уравнивающую в правах и обязанностях доминирующее русское население и прочие народы империи [17].

Таким образом, в американской русистике сложилось достаточно устойчивое мнение об отсутствии выраженной национальной идентичности у большей части населения империи. Российская империя к началу XX в. представляла собой скорее конгломерат подданных императора разных религий, сословий, этносов, чем нацию в полном смысле этого слова, связанную общим культурным пространством и осознанием общей истории. Устанавливаемая сверху идеология «православия, самодержавия, народности» была во многом искусственной и не смогла связать многообразное население империи в единое целое.

В конечном итоге, несмотря на утверждение редакции журнала Kritika о том, что тридцать лет назад история Российской империи была более популярна, чем сегодня [18], следует повторить, что в последнее десятилетие число издаваемых работ, посвященных проблемам именно этого периода, стабильно выше, чем по остальным разделам отечественной истории. Интерес к позднеимперской истории России во многом объясняется стремлением исследователей как в России, так и за океаном связать воедино две грандиозных вехи в истории Российского государства. «Новая история империи» с ее стремлением переосмыслить наследие советологии, сгладить перегибы в подходах и методах историописания ставит себе целью выявить черты преемственности между дореволюционной и послереволюционной Россией во всех сферах жизни общества, а не только имевшие место коренные изменения и разрывы, что помогает глубже понять российскую историю XX в. [19, с. 412]. Предпринятая зарубежными русистами попытка переосмысления российской истории подтверждает суждение о том, что любая история пишется не только по архивам, но и по уже созданным историческим работам, в первую очередь на основе исследований непосредственных учителей. Историк не столько стремится написать принципиально новые истории, сколько «перерассказать» старые на базе новых данных или интерпретаций [20].

Появление в два последних десятилетия ряда новых исторических журналов способствует ускорению обмена знаниями между исследователями в разных странах мира, возникновению диалога между научными сообществами, ранее разделенными железным занавесом. В истории остается все меньше белых пятен. Историческая наука становится все более свободной от идеологического наследия прошлого.

Сформированное в послевоенные годы направление в англо-американской научной мысли, изучающее историю России и Советского Союза, в начале 90-х гг. XX в. получило серьезнейшее потрясение, которое, однако, смогло пережить. Произошедший кризис породил новые направления в американской русистике. За последние десятилетия западная историография обогатила общемировую копилку знаний новыми концепциями в области истории культуры, политики, национальной идентичности, религиозной толерантности и тому подобному. Новая история империи позволила иначе взглянуть на уже знакомые проблемы. Был взят курс на преодоление идеологически ангажированных концепций. На сегодняшний день этот поход к изучению истории имперской России является доминирующим в среде американских и британских исследователей российской истории.

Ссылки и примечания:

-

1. Работа подготовлена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 12–06–33018 мол_а_вед «Тенденции развития современного мирового россиеведения: исследовательские парадигмы, дискурсивные жанры и использование ИКТ-ресурсов как концепт модернизации исторической науки и образования» (исполнитель).

-

2. Олегина И. Изучение истории России в США и Великобритании: новые тенденции и наследие советологии // Исторические исследования в России – II. Семь лет спустя / под ред. Г. Бордюгова. М., 2003. С. 411–448.

-

3. Сальникова А.А. Кто и как будет изучать российскую историю в США в XXI веке: о формировании образа историка-россиеведа в американской историографии // Россия и современный мир. № 1. 2003. С. 157–170.

-

4. Большакова О. Новая политическая история России : Современная зарубежная историография : аналит. обзор. М., 2006. 98 с. (История России).

-

5. Lieven D. Empire : The Russian Empire and Its Rivals. New Haven, 2000. 486 p.

-

6. Там же.

-

7. Потапова Н. Исторические журналы США: интеллектуальные трансформации последнего десятилетия. // Laborato-rium : журн. соц. исслед. № 1. 2012. С. 101–136.

-

8. Энгельштейн Л. Повсюду «Культура»: о новейших интерпретациях русской истории XIX–XX вв. [Электронный ресурс] // Новая Русская Книга. 2001. № 3–4. URL: http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk9/12.html (дата обращения: 07.08.2014).

-

9. LeDonne J.P. The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831. Oxford, 2004. 261 р.

-

10. Siberia : Colony and Frontier // Kritika : Explorations in Russian and Eurasian History. 2013. Vol. 14. № 1. P. 1–4.

-

11. Evtuhov С. Voices from the Regions : Kraevedenie Meets the Grand Narrative // Kritika : Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. № 4. Р. 877–887.

-

12. Burbank J., Von Hagen M., Remnev A. Russian Empire : Space, People, Power, 1700–1930. Bloomington, 2007. 560 p.

-

13. Lieven D. Russian Empire : Space, People, Power, 1700–1930 / J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev // Russian Review.

2008. Vol. 67. № 4. P. 706.

-

14. Cadiot J. Searching for Nationality : Statistics and National Categories at the End of the Russian Empire (1897–1917) // Russian Review. 2005. Vol. 64. № 3. P. 440–455.

-

15. Saunders D. Regional Diversity in the Later Russian Empire // Transactions of the Royal Historical Society. 2000. Vol. 10. P. 143–163.

-

16. Sany R.G. Nationalities in the Russian Empire // Russian Review. 2000. Vol. 59. № 4. P. 487–492.

-

17. Vitabo G. Nationality Policy and the Russian Imperial Officer Corps, 1905–1914 // Slavic Review. 2007. Vol. 66. № 4.

-

18. Some Paradoxes of the “New Imperial History” // Kritika : Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1. № 4. P. 623–625.

-

19. Олегина И. Указ. соч.

-

20. Трубникова Н.В. Ревизия наследия позитивизма в исследованиях современной французской историографии // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 6. С. 206–210.

P. 682–701.

Список литературы История имперской России сквозь призму современного англо-американского россиеведения

- Олегина И. Изучение истории России в США и Великобритании: новые тенденции и наследие советологии//Исторические исследования в России -II. Семь лет спустя/под ред. Г. Бордюгова. М., 2003. С. 411-448.

- Сальникова А.А. Кто и как будет изучать российскую историю в США в XXI веке: о формировании образа историка-россиеведа в американской историографии//Россия и современный мир. № 1. 2003. С. 157-170.

- Большакова О. Новая политическая история России: Современная зарубежная историография: аналит. обзор. М., 2006. 98 с. (История России).

- Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals. New Haven, 2000. 486 p.

- Потапова Н. Исторические журналы США: интеллектуальные трансформации последнего десятилетия.//Laboratorium: журн. соц. исслед. № 1. 2012. С. 101-136

- Энгельштейн Л. Повсюду «Культура»: о новейших интерпретациях русской истории XIX-XX вв. [Электронный ресурс]//Новая Русская Книга. 2001. № 3-4. URL: http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk9/12.html (дата обращения: 07.08.2014).

- LeDonne J.P. The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831. Oxford, 2004. 261 р.

- Siberia: Colony and Frontier//Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2013. Vol. 14. № 1. P. 1-4.

- Evtuhov С. Voices from the Regions: Kraevedenie Meets the Grand Narrative//Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. № 4. Р. 877-887.

- Burbank J., Von Hagen M., Remnev A. Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930. Bloomington, 2007. 560 p.

- Lieven D. Russian Empire: Space, People, Power, 1700-1930/J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev//Russian Review. 2008. Vol. 67. № 4. P. 706.

- Cadiot J. Searching for Nationality: Statistics and National Categories at the End of the Russian Empire (1897-1917)//Russian Review. 2005. Vol. 64. № 3. P. 440-455.

- Saunders D. Regional Diversity in the Later Russian Empire//Transactions of the Royal Historical Society. 2000. Vol. 10. P. 143-163.

- Sany R.G. Nationalities in the Russian Empire//Russian Review. 2000. Vol. 59. № 4. P. 487-492.

- Vitabo G. Nationality Policy and the Russian Imperial Officer Corps, 1905-1914//Slavic Review. 2007. Vol. 66. № 4. P. 682-701.

- Some Paradoxes of the “New Imperial History”//Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1. № 4. P. 623-625.

- Трубникова Н.В. Ревизия наследия позитивизма в исследованиях современной французской историографии//Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 6. С. 206-210.