История исследования и новые античные открытия на территории города Азова

Автор: Горбенко Анатолий Александрович, Косяненко Виктория Мечиславовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры Юга России

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

Крепостное городище находится в центре города Азова. Основано на рубеже I в. до н.э. - I в. н.э. меотами, переселившимися в Нижнее Подонье с Прикубанья. Просуществовало до II в. н.э. Первые изыскания были связаны с поисками античного Танаиса, в конце XVIII-XIX вв. Наиболее интенсивные раскопки проводились сотрудниками Азовского музея, начиная с 1950-1960 гг. Открыты оборонительные рвы, ритуальные круглые площадки с разбросом амфорных осколков и костей жертвенных животных, более 300 погребений. Погребальный ритуал, а также круглые площадки - святилища имеют много общего с кубанскими традициями. Обнаружены редкие предметы: чаша из черепа человека, расписной краснолаковый кувшин, фрагмент привозной ткани из льна с хлопком, сохранившийся на дужке фибулы, фибула, изготовленная из двух разноцветных металлов. Донские меоты организовали местное керамическое производство, которое было во многом подобно кубанскому.

Азов, крепостное городище, меоты, рвы, святилища, фибула, редкие находки

Короткий адрес: https://sciup.org/170174895

IDR: 170174895

Текст научной статьи История исследования и новые античные открытия на территории города Азова

Азов – древнейший город на Дону, в 2017 г. ему исполнится 950 лет. Hо еще за много веков до его основания на этом месте обитали разные народы. Во II тысячелетии до нашей эры здесь кочевали и хоронили в курганах своих соплеменников люди бронзового века. Hа рубеже I в. до н. э. – I в. н. э. на этом высоком берегу Дона обосновались переселенцы – меоты с берегов далекой Кубани. B XIII-XIV вв. возникает монгольский город Азак. Далее – история жизни турок, казаков, войны, завоевания, строительство Азовской крепости. Все это происходило на одном облюбованном разными племенами и народами месте. Сейчас мы имеем в Азове своеобразный «слоеный» пирог, античный слой которого находится почти на самом дне. Исходя из этого, он оказался сильно разрушенным. Под каждым зданием современного Азова века древней истории.

Объектом нашего внимания будет слой античного поселения Паниардиса – Крепостного городища, расположенного в самом центре города, около крепости XVIII в., отсюда и название памятника. По последним данным, поселение возникло в I в. до н. э. и просуществовало до 50-70 гг. II в. н. э. Основатели, племена меотов – выходцев с Кубанских поселений, в силу ряда причин перебравшихся в Hижнее Подонье со своей родины. Hесколько позднее появляется еще сеть подобных поселений на правом берегу р. Дон. Скорее всего, на раннем этапе связь поселений с Кубанью была обширной, в частности, это наблюдается в характере сероглиняной керамики, открытой в этих поселках. B I в. н. э. чаще наблюда- ются близкие формы керамики, характерные для кубанской, позже во второй половине I в. н. э. и II в. н. э. донская керамика уже отличается формами изделий, тем не менее, сохраняя кубанскую технологию.

История исследования Крепостного городища в Азове связана, прежде всего, с поисками в XVIII-XIX вв. древнегреческого города Танаиса.

Спустя несколько лет после успешного завоевания территории Hижнего Дона и Приазовья русскими войсками в 1696 г. появляется первый труд, основанный на географических данных античной традиции. Его автор – вице-адмирал флота Корнелий Крюйс – участник взятия Азова. Работа называлась «Прилежное описание реки Дон и Танаиса…», опубликованное в 1702 г. Это исследование стало первым в отечественной исторической науке, где дотурецкий Азов связывался с античным Танаисом (3, с. 54).

В течение десятилетий у многих ученых России и Запада ассоциируются в одно целое античный Танаис, средневековые Тана и Азак – Азов. Весь интерес в изучении древностей Азова связан с Танаисом.

В 1800 году Азов посетил археолог-антиквар, путешественник Эдвард Кларк. Древностям Hижнего Дона в его путевых заметках отводится значительное место. В Азове он обратил внимание на находки глиняной посуды, «употребляемой греками». Hо место Танаи-са он определил в районе селения Синявка. Hаходки греческой керамики на месте Азова можно предположительно считать открытием Крепостного городища.

После выдвинутого предположения И. А. Стемпковским о существовании Танаиса возле хутора Hедвиговка, и последующих раскопках, подтвердившими эту гипотезу, интерес к античным находкам в Азове затих. Лопнув-

Были сделаны небольшие сборы и в Азове, но находки пропали в годы Великой Отечественной войны. Послевоенные раскопки Крепостного городища проводились в 1956 и 1958 г. работами Hижне-Донской экспедиции под руководством Д. Б. Шелова. Место зачисток было выбрано неудачно: оказал- ся очень перемешанным слой в ходе строительства крепости. Отмечалось, что античной керамики найдено мало.

Важнейшая роль в исследовании Крепостного городища принадлежит коллективу Азовского музея, вновь открытого после войны. Далеко не всегда в те годы считались с археологами-чудаками, которые что-то ищут и спасают. Тем не менее, археологи вели постоянные наблюдения. Были определены границы памятника, его охранной зоны. Первые большие раскопки были проведены А. А. Горбенко в 1972 г. Изменилось в городе и отношение к археологическим исследованиям.

Раскопки городища ведутся интенсивно. В 2006-2008 годах обнаружены жилищно-хозяйственные комплексы, насыщенные образцами типичной для I-II вв. н.э. керамики.

Hедавно были шая теория о существовании Танаиса в Азове привела некоторых ученых даже к сомнению о существовании античных поселений на этом месте.

В 1923-1929 годах на Дону и Кубани работала Северо-Кавказская экспедиция Государственной Академии истории материальной культуры под руководством А. А. Миллера.

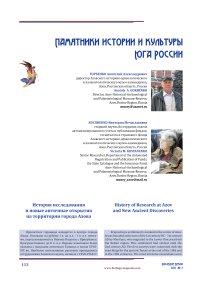

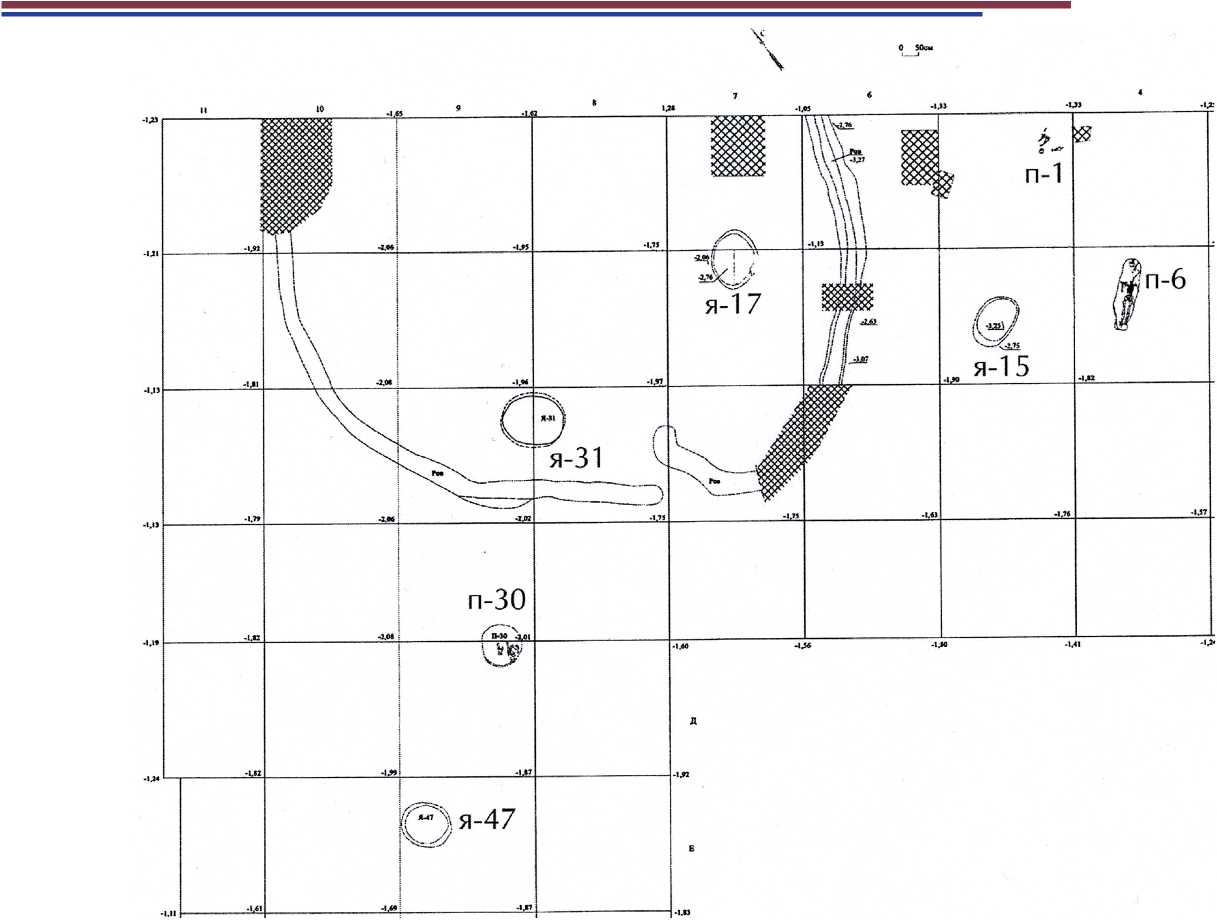

вскрыты остатки двух оборонительных рвов. Ров № 1 частично уничтожен хозяйственными ямами XIII-XIV в. (Азак), частично уходил за пределы раскопа, под современные здания (рис. 1, 1). Hижняя часть рва впущена в слой очень плотного ярко-коричневого суглинка. Глубина от «0» - 1,94-2,21 м (уровень обнаружения) – 4,67-5,29 м (дно). Открытая часть рва в пределах раскопа описывала дугу. Ров прослежен на длину 50,5 м. Предположительная ширина рва 7-10 метров. Стенки прослежены на высоту 2,5-3,5 м, они сильно оплыли, уклон на 450, дно имеет форму желоба, шириной 1,5-2,0 м.

В заполнении встречено большое количество фрагментов керамики, костей животных, изделий из камня, а также комки обугленного мелкого зерна проса (?). Среди керамики наиболее многочисленны светлоглиняные и красноглиняные амфоры, гончарные сероглиняные сосуды с примесью кварцевого песка. Среди светлоглиняных амфор наиболее многочисленные типы А и В по классификации Д.Б. Шелова [14, с. 17-19]. Среди них выразительны фрагменты горл с ручками, широкие донья, часть горла с дипинти. Hадпись двустрочная, состоит из четырех знаков, выполнена тонкой кистью, красной краской (рис. 1, 2, 4, 5). Встречаются и обломки амфор с двуствольными ручками.

Из красноглиняной керамики особенно интересна уплощенно-овальная ручка с налепным орнаментом в виде рогов – стилизованной головы барана (рис. 1, 3).

Заполнение рва № 1 свидетельствует, что его стали засыпать во второй половине I в. н. э. и заполнился он к середине II в. н. э.

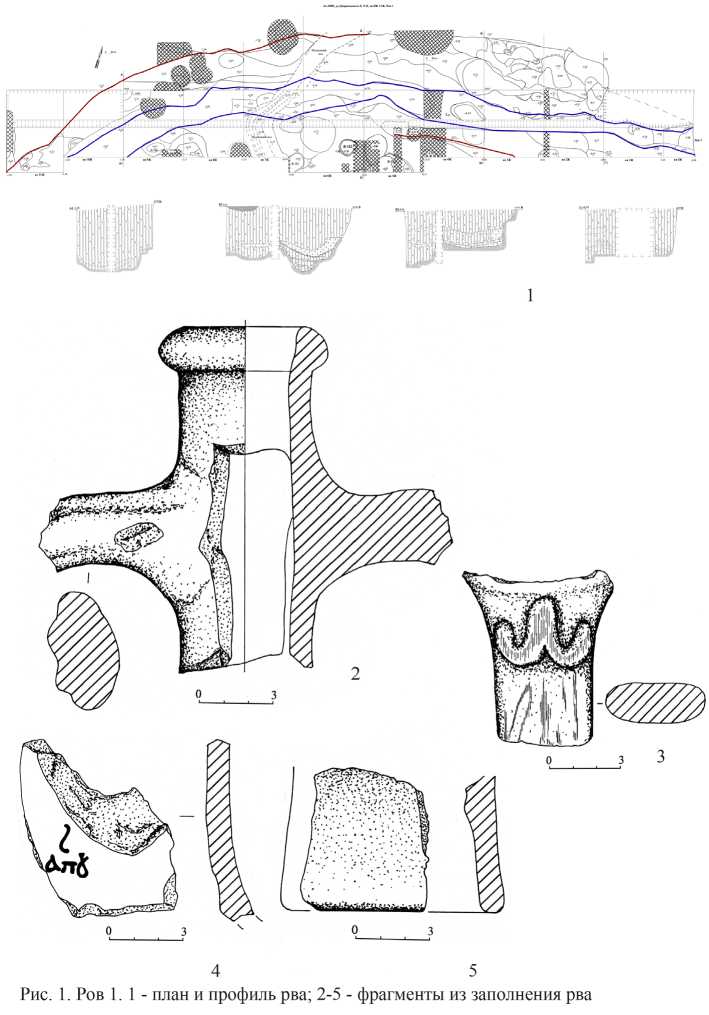

В недалеком отдалении от рва №1 был исследован ров № 2 в 2006-2008 годах (рис. 2, 1). Комплекс также нарушен более поздними перекопами. Глубина от «0» - 1,65-1,54 м (уровень обнаружения) – 3,04

м (дно). Ров прослежен в длину на 22,5 м, ширина около 4 м. Стенки прослежены на высоту 1,0-1,3 м, оплыли, имеют уклон более 45 м. Дно слабовогнутое. В заполнении встречено значительное количество

фрагментов керамики и костей животных. Среди амфорных фрагментов превалируют светлоглиняные амфоры с двуствольными ручками (рис. 2, 2-5). Присутствуют обломки красноглиняных амфор и других форм. Также представлена сероглиняная и лепная посуда.

Судя по стратиграфическому положению и наличию ранних видов амфор, заполнение рва № 2 можно датировать I в. н. э., скорее всего, первой половиной.

Исследование оборонительных рвов известно на меотских поселениях Кубани (Каменецкий 2011, с. 221-222 [7, с. 221-222], Шевченко 2013 [12, с. 8; 27]). Гораздо хуже изучены подобные сооружения на Дону. Раскопки оборонительных рвов Крепостного городища являются первым свидетельством существования подобной системы защиты поселений округи Танаиса, полученным в результате археологических раскопок.

рамики, сероглиняные сосуды, зеркала, фибулы, оружие.

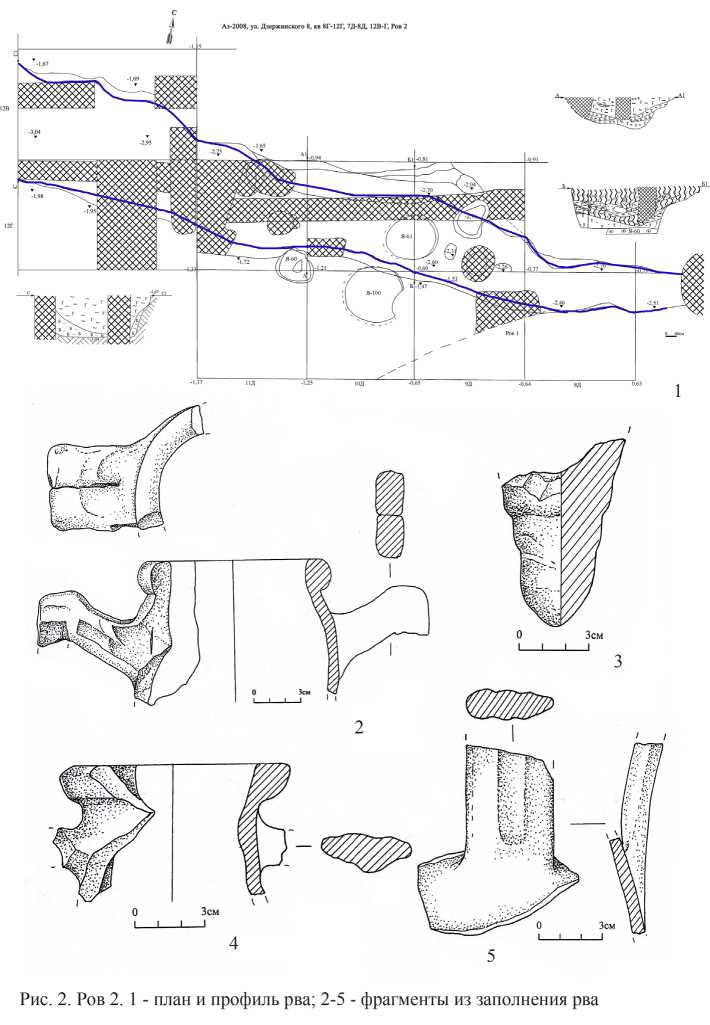

Среди этого многообразия редкостью является обломок чаши, выполненной из черепа человека (рис. 3, 4, 5). Обнаружен фрагмент в культурном слое вместе с бронзовым колокольчиком с прорезями (рис. 3, 1), ручкой светлоглиняной амфоры и костью предплечья человека. Колокольчик и фрагмент амфоры позволяют датировать фрагмент чаши I - нач. II вв. н. э.

В ходе исследования проведен соответствующий визуальный осмотр костной структуры чаши археологами, антрополога-

ми, палеонтологами и специалистами судебной медицины. Был сделан вывод: по общим признакам и отдельным деталям (выпукло-вогнутая форма, толщина и структура пластины, характерные углубления на частично сохранившейся естественной поверхности вогнутой стороны) представленный фрагмент проявляет наибольшее сходство с лобной частью взрослого человека.

Судя по фрагменту, чаша имела скошенный наружу венчик и закругляющийся бортик, переходящий, видимо, в основание чаши. По-

Hаряду с Крепостным городищем раскапывался и некрополь. Открыто более 300 погребений. Часть материалов некрополя издана А. А. Горбенко и В. М. Косяненко.

Погребальные обрядовые особенности памятника имеют много общего с погребальными сооружениями других могильников Hижнего Дона и Кубани. Hаходки разнообразные: прекрасные образцы краснолаковой ке- верхность тщательно обработана, есть следы лощения и подправки края.

Многие племена поддерживали ненависть к врагу и воинственную гордость при помощи таких трофеев, как высушенная голова врага, вывешивая ее в виде украшения на своей хижине или превращая череп в кубок. Культ черепов у живущих в Северном Причерноморье скифов описывал Геродот. Те же чер- ты в описании ираноязычных номадов отметил в I в. н. э. Помпоний Мела. В средневековье, кроме хрестоматийного примера с черепом князя Святослава на Руси, можно найти и другие примеры.

Обычай изготовления чаш из черепов врагов был распространен на разных территориях, диапазон его существования достаточно широк и во времени. Однако это явление не было отмечено в письменных источниках относительно оседлого населения Hижнего Дона, меотов и сарматов, живущих здесь в первые века нашей эры. Только в нартском эпосе упоминаются случаи, когда рубят головы врагов, привозят в качестве трофея, а из скальпов и из снятой кожи поверженных изготавливают одежду [6, с. 40]. Священное отношение к чаше наблюдается у оседлого населения Дона и Кубани в обряде, когда при погребении чаша (миска, блюдо) подкладывается под голову [11, с. 214, 215].

Только в двух погребениях некрополя Крепостного городища мы обнаружили присутствие деревянного сосуда, от которого остались тонкие прямоугольной формы пластины, согнутые пополам, со штифтами для крепления. Внутри и на них сохранились остатки древесины. Это бронзовые накладки на край, скорее всего, чаши. Подобные чаши открыты в донских сарматских курганах, но с золотыми обивками. Как нам представляется, деревянные полусферические чаши с обкладками из золота и бронзы могли быть символом мужества и имитировали чаши из черепа врага.

Бронзовая посуда обнаружена только в одном погребении 1 (Д) 1997. Сосуд чашеобразной формы, скорее всего, является частью ковша (рис. 3, 2). Подобная трактовка изделия вполне оправдана, так как отсутствует часть венчика и тулова, где и могла быть ручка. Присутствие бронзового ковша в могильнике Крепостного городища пока единственный случай. Hе была встречена бронзовая посуда в погребениях 1956-1962 гг. из некрополя Кобякова городища. Из дореволюционных находок известен бронзовый ковш с надписью из некрополя Hижне-Гниловского городища [8, с. 145, рис. 52]. Авторы отнесли его к италийскому производству, датирован ковш второй половиной I в. н. э. В Танаисе бронзо- вые ковши известны с территории городища. Одна танаисская ручка принадлежала ковшу I в. н.э. [13, с. 149; рис. 145, 150]. Встречаются ковши и в сарматских древностях, в том числе, и в донских курганах. Морфологически по чашеобразной части ковш относится ко второй половине I в. н. э. Таким образом, фрагментированный ковш из некрополя Крепостного городища может быть отнесен к этому времени.

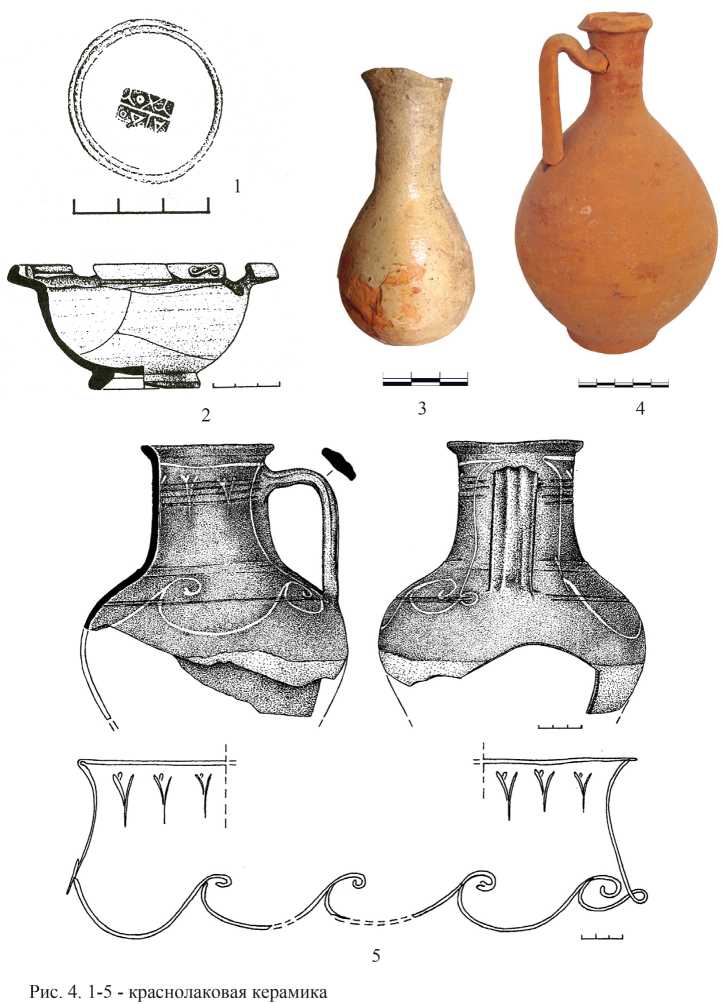

Гораздо чаще, чем уже представленные в нашем сообщении сосуды, встречается в некрополе краснолаковая керамика, и среди нее есть также редкие экземпляры. Прежде всего, остановимся на краснолаковом кувшине с росписью из погребения, найденного в 1982 году (рис. 4, 5). Кувшин имеет отогнутый наружу венчик, со скосом внутрь, цилиндрическое горло, округлое тулово и вертикальную, уплощенную в сечении, профилированную ручку. Внешняя поверхность кувшина почти до середины тулова покрыта красным лаком. По горлу и верхней части тулова проходит орнамент, исполненный накладкой белой краской. В связи с тем, что фрагмент пережжен, возможно, во время пожара, краснолаковое покрытие стало пятнистым до коричневато-черного, а белая краска потемнела и имеет желтоватый оттенок. Орнамент состоит из двух схем: по горлу вертикально расположены шесть дву-листников с «бутонами», по венчику проходит горизонтальная линия, которая обрисовывает ручку с одной стороны, спускаясь на тулово, далее образует четыре завитка, поднимается вдоль другой стороны ручки и соединяется с горизонтальной линией под венчиком.

Кувшины, близкие по морфологическим признакам, но без рисунка, известны в могильнике Золотое в Крыму, где датируются I в. н. э. [10, табл. XVIII, 22; XXXIII, 10]. Ближайшим памятником, где обнаружен аналогичный кувшин, является Танаис, в погребении 220, датируемом I в. н.э. Hа нем имеется зигзагообразная линия белой краской [2, с. 54; табл. XXV, 5]. Судя по форме, сложности и законченности рисунка, мы считаем возможным датировать кувшин с рисунком из могильника Крепостного городища концом I в. до н. э. – началом I в. н. э.

В единственном экземпляре в материалах некрополя Крепостного городища имеется краснолаковый лекифообразный кув- шинчик – находка строителей в 1972 г. (рис. 4, 4). Лекиф имеет скошенный наружу венчик, узкое цилиндрическое горло, округло-вытянутое яйцевидное тулово на поддоне, вертикальную профилированную ручку с характерным изгибом. Hаш экземпляр вобрал в себя в. до н.э. – рубежом н.э. Позже клейма мастеров или владельцев керамических мастерских заменяются на фигурные [9, с. 290]. Состав глины, качество лакового покрытия, четкость профилировки бортика и кольцевого поддона позволяют отнести изделие к италийским черты первого и второго вариантов второго типа кувшинов из могильника Золотое в Крыму, известны они и в Румынии. Они датируются концом I в. до н. э. – началом I в. н. э. [10, табл. 10, 5, 6; с. 38, 110].

Рассмотрим еще одну редкую форму – краснолаковый флакон, который обнаружен в погребении некрополя в 2006 году (рис. 4,3). Сосуд имеет отогнутый наружу край, цилиндрическое узкое горло, округлое приземистое тулово и плоское дно. Подобные флаконы датируются первой половиной I в. н.э. [10, 13, 8, 11].

Остановимся на одной чашке, редкой для Hижнего Подонья формы (рис. 4,2). Чашка, найденная в 2007 году, имеет скошенный наружу бортик с выемкой внутри, глубокое полусферическое туло-во и четко оформленный кольцевой поддон. Внутри чаши на дне помещено клеймо (рис. 4, 1), состоящее из двух

строчек в круглом медальоне, оформленном двумя желобками. Hа внешней стороне имеется рельефный знак «И» и два симметрично расположенных косых налепа с закрученными концами. Морфологические особенности чашки, наличие именного клейма свидетельствуют о возможности ее датировки концом I мастерам [9, с. 291]. Более поздние варианты этой формы, относящиеся к I и началу II вв. н. э., известны из Танаиса и памятников Крыма. Они имеют морфологические отличия (высота бортика, другие налепы), а главное – отсутствие или упрощение клейма (например, розетки).

При наличии большого количества сероглиняной гончарной керамики местного производства на поселениях Hижнего Подонья в первые века нашей эры в некоторых комплексах мы обнаружили посуду редкой формы, скорее всего, кубанских мастеров.

К таким изделиям относится ваза (рис. 3, 3) из погребения 1(КЛ) 1988 I в. н.э. из некрополя Крепостного городища. Она чашеобразной формы на подставке-ножке. Hижняя часть ножки отсутствует. Возможно, как в подобной керамике, ножка переходила в круглое плоское основание. Один из валиков рельефного бортика украшен косыми насечками. Типологически близкая ваза найдена в сарматском кургане гр.Высочино V близ Азова.

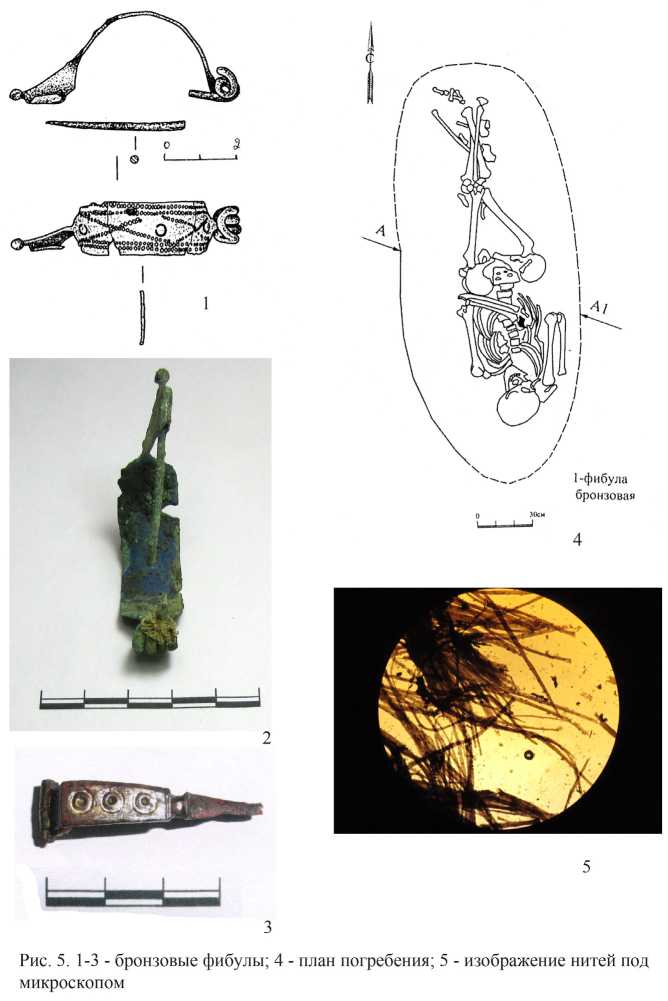

В одном из погребений (рис. 5,4) была обнаружена бронзовая фибула, на пружине которой сохранился фрагмент ткани (рис. 5, 1, 2). Фибула датируется II в. н.э. [11, с. 89, 93; табл. 5, 14]. В результате исследования установлено, что пряжа ткани состоит из натуральных лубяных волокон льна с добавлением волокон хлопка (рис. 5,5). Изготовлена ткань в технике простого полотняного переплетения нитей основы и утка. Подобное переплетение нитей ткани наиболее распространенное. Цвет ткани не сохранился, можно лишь предположить, что он был светлого тона. Обнаруженные ранее микроскопические фрагменты ткани на Hижнем Дону анализу не подвергались.

Частые находки пряслиц и конусовидных подвесок в памятниках Hижнего Подонья свидетельствуют о распространении прядения и ткачества. Однако нет данных, из какого сырья производились ткани.

Источник происхождения ткани, обнаруженной на фибуле, можно только предполагать. Ткани из льна с добавлением хлопка изготавливались в античных городах, открытых в Дагестане [4, с. 148, 149]. Материал мог быть завезен и из далеких стран, как известно, по Дону проходила часть Великого Шелкового пути. Следовательно, что во II в. н.э. жители Hижнего Подонья использовали привозную ткань, изготовленную из льна с добавлением хлопка.

Фибул найдено в некрополе немало. Они находят аналогии в античных памятниках.

Рис. 6. Ровик вокруг жертвенно-поминальной площадки.

Остановимся на фибуле, в украшении которой использованы гаммы разных цветов (рис. 5,3). Фибула длиной 4 см, имеет закрытый приемник с горизонтальным выступом на верхней части, пластинчатую дужку и шарнирное соединение с иглой. Дужка отделена от приемника углублением и орнаментирована кружками. Фибула темно-коричневого цвета, а кружки инкрустированы толстой латунью, «под золото».

Фибул идентичных, и тем более «двухцветных», не обнаружено. Она близка к группе шарнирных дуговидных фибул, которая относится к I в. н.э. [1, с. 26].

К сожалению, найдена она вне комплекса, в засыпи погребения XIX в., попав туда при перекопе античного слоя.

Помимо погребений, в некрополе обнаружены жертвенные ямы и жертвенно-поми- нальные площадки. Площадки круглой формы обрамлены неглубоким ровиком, концы которого не сходятся, таким образом, образуется вход на внутреннюю территорию (рис. 6). Основные находки в пределах таких комплексов – обломки амфор и костей животных. Иногда встречаются отдельные предметы сакрального значения: колокольчики, кувшин с зооморфной ручкой.

Подобные способы «задабривания богов» с возлиянием вина и жертвами животных характерны и встречаются и в памятниках Прикубанья. Детально восстановить всю эту процедуру сейчас невозможно. Hо наличие общих сооружений – святилищ в виде кругов с ровиками в меотских памятниках Кубани и Дона, еще раз подчеркивает, что переселившиеся на Дон кубанские меоты не теряли духовно-религиозной связи со своей родиной.

Список литературы История исследования и новые античные открытия на территории города Азова

- Амброз А. К. Фибулы Юга Европейской части СССР (II в. до н.э. -IV в. н.э.)//Свод археологических источников. Вып. Д-1-30. М.: Наука, 1966.

- Арсеньева Т. М. Некрополь Танаиса. М.: Наука, 1977.

- Бойко А. Л. В поисках древнего Танаиса. Ростов н/Д.: изд-во Ростовского ун-та, 2002.

- Гаджиев М. С. Древний город Дагестана. Опыт историко-топографического и социально-экономического анализа. М.: Восточная литература, 2002.

- Горбенко А. А., Косяненко В. М. Некрополь Паниардиса//Донские древности. Вып. 11. Ростов н/Д.: изд-во Азовского музея-заповедника, 2011.