История, локализация и планиграфия Бергамакского острога

Автор: Горохов Сергей Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Бергамакский острог являлся самым западным звеном в цепи укрепленных пунктов, призванных обеспечить безопасное и бесперебойное движение по отрезку Московско-Сибирского тракта от Тары до Томска. Цель настоящей статьи состоит в разрешении вопроса о времени возникновения острога, его локализации, планиграфии и архитектуре. Источниковая база представлена архивными документами, опубликованными исследователями, данными путешественников, материалами археологических раскопок. Комплексное рассмотрение данных всех видов источников позволило сформировать целостную картину истории возникновения Бергамакского острога и выявить ряд ошибочных положений, прочно закрепившихся в научной литературе. Установлено, что острог в слободе был построен в 1670 г. Точное месторасположение его ранее не было выявлено. Благодаря вводу в оборот новых источников установлено, что не ранее 1721 г. на новом месте был возведен второй Бергамакский острог. В статье разработана гипотеза о его локализации и выполнена графическая и описательная реконструкция планиграфии.

Сибирь, среднее прииртышье, река тара, бергамакский острог, история, археология, локализация, планиграфия, д. г. мессершмидт, и. г. гмелин

Короткий адрес: https://sciup.org/147220509

IDR: 147220509 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-3-78-92

Текст научной статьи История, локализация и планиграфия Бергамакского острога

Настоящая работа продолжает ряд статей, посвященных локализации, архитектуре и планиграфии оборонительных сооружений, предназначением которых было обеспечение безопасного и бесперебойного движения по Московско-Сибирскому тракту на отрезке от Тары до Томска 1 (Усть-Тартасский, Каинский, Убинский пасы (форпосты), Чаусский и Умревинский остроги, Абаханское зимовье) 2. В научной литературе история этих объектов освещена крайне скудно (за исключением Умревинского острога). Между тем без целостного представления о ней невозможно составить полную картину функционирования важнейшей сухопутной транспортной коммуникации в Обь-Иртышском междуречье в период ее становления в первой половине XVIII в. Нижняя хронологическая граница обусловлена временем возникновения первого оборонительного сооружения – Умревинского острога в 1703 г.; затем были возведены Чаусский острог (1713 г.), Бергамакский, барабинские пасы (1722 г.) и Абаханское зимовье 3.

Цель настоящей статьи состоит в разрешении вопроса о времени возникновения Берга-макского острога, его локализации, планиграфии и архитектуре (рис. 1). Источниковая база исследования представлена опубликованными архивными материалами, сообщениями путешественников (Д. Г. Мессершмидта, И. Г. Гмелина), материалами археологических раскопок и разведок, а также результатами дендрохронологического датирования.

Результаты исследований и обсуждение

Самая ранняя дата основания Бергамакского острога содержится в Списке населенных мест Сибирского края (1927 г.) [Список населенных мест…, 1928. С. 56]. З. В. Башкатова называет этот же год со ссылкой на краеведческие данные и пишет, что первоначально слобода

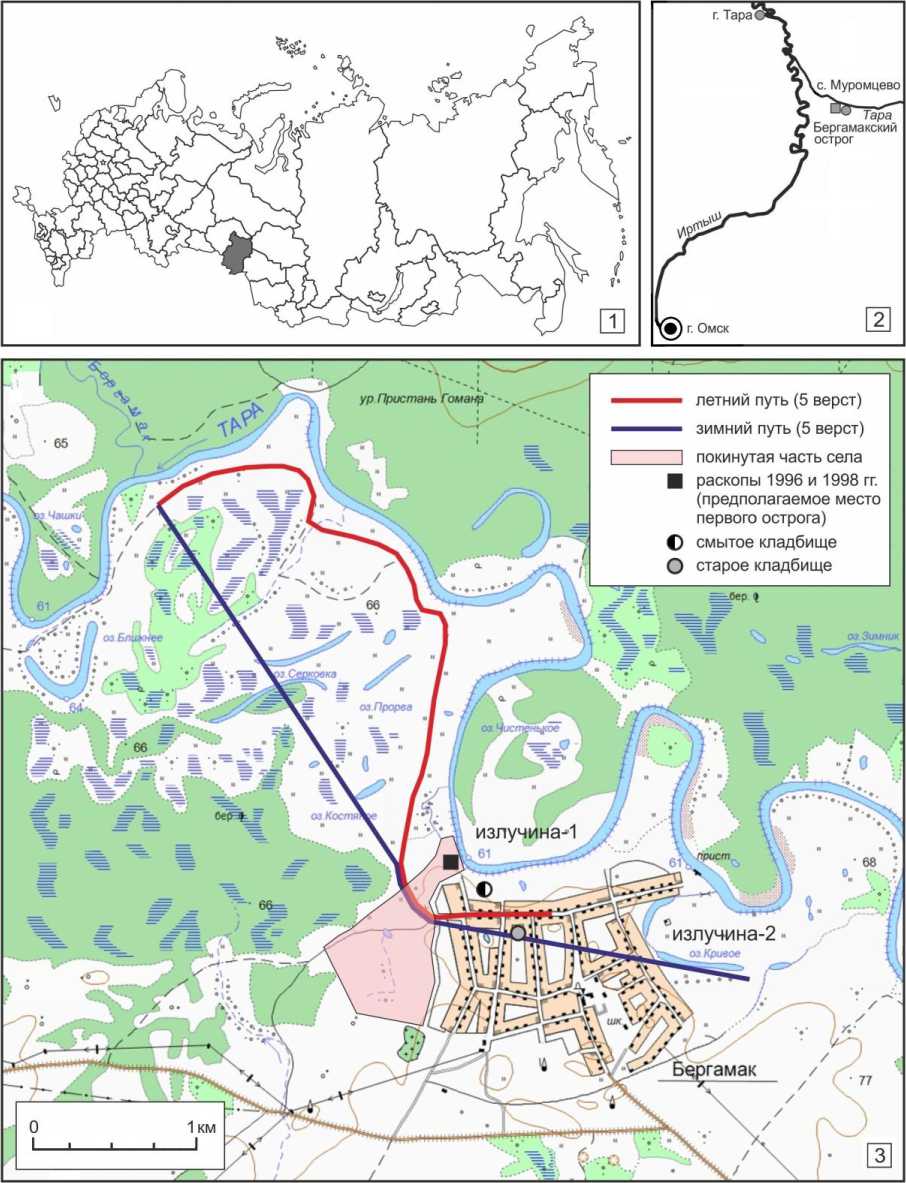

Рис. 1 . Район расположения первого и второго Бергамакских острогов

1 – Омская область на карте России; 2 – схема расположения первого Бергамакского острога;

3 – локализация первого Бергамакского острога

Fig . 1 . The location area of the first and second Bergamaksky ostrogs:

1 – Omsk region on the map of Russia; 2 – layout of the first Bergamaksky Ostrog;

3 – localization of the first Bergamaksky Ostrog называлась Красноярской и до 1670 г. не имела укреплений: «…слобода была поставлена в 1670 г. после острого конфликта служилых людей Тары с тобольским воеводой <…> Основал Бергамецкую слободу староста пашенных крестьян С. Расторгуев» [Башкатова, 1989. С. 132]. М. Л. Бережнова указывает одновременно два года основания поселения без пояснений («1627/1668» [Бережнова, 2006. С. 203]). На 1668 г. как время строительства слободы указывают А. Ф. Палашенков [1980. С. 138], а также авторы двух коллективных монографий [Большаник и др., 2001. С. 84; Алисов Д. А. и др., 2014. С. 36, 57].

Предыстория основания Бергамакской слободы наиболее полно представлена в монографии Н. Г. Аполловой, но она дана сквозь призму земледельческого освоения района среднего течения Тары. Тем не менее книга содержит ценные сведения об основании острога. Так, в ноябре 1668 г. воевода П. И. Годунов приказал слободчику И. Неприпасову и подьячему А. Таркову найти землю под новую слободу и десятинную пашню в верховьях Тары. Получив соответствующие сведения, воевода П. И. Годунов поручил строить слободу тобольскому сыну боярскому С. Кобылянскому. Он должен был возвести острог с башнями, начав работы с конца осени 1669 г., чтобы можно было возить лес по зимнему пути. Закончить строительство нужно было к весне, до начала сева. Так как к р. Тара не было зимней дороги, тарские служилые люди просили перенести строительство острога на весну 1670 г. В докладе П. И. Годунову сменивший С. Кобылянского слободчик Грозин сообщил, что построен острог с башнями и надолбами, приказная изба и караульня [Аполлова, 1976. С. 51, 54, 59]. В работе «Археологическая летопись земли Тарской» [Татауров и др., 2019. С. 207] без ссылок на источник сообщается, что «острог представлял собой укрепление из деревянной стены с двумя башнями, опоясанное с внешней стороны частоколом и рвом». Таким образом, авторы полагают, что был двойной ряд стен.

Из приведенных данных следует, что на месте новой слободы никаких населенных пунктов не существовало – ни русских, ни татарских. В противном случае они были бы упомянуты сотником Иваном Неприпасовым. Нельзя также исключать того, что небольшая русская деревня на этом месте или где-то рядом прежде существовала и действительно могла быть основана в 1627 г., но потом исчезла.

Ранняя дата основания слободы (1627 г.) могла возникнуть в результате неверной интерпретации ряда сообщений письменных источников. Например, в литературе можно встретить следующее сообщение: 17 сентября 1651 г. «царевич Бугай небольшим отрядом (около 30 человек) проник хитростью в татарскую д. Биргамакову Аялынской волости на р. Тара. Деревня была разграблена, а ее жители взяты в плен» [Матвеев, 2010. С. 113; Шлепенков, 1996. С. 7]. Отсюда следует, что татарское поселение называлось на русский манер деревней. Это могло ввести в заблуждение некоторых исследователей.

В дозорной книге Тарского уезда 1701 г. Бергамакский острог в числе укрепленных пунктов не назван [Кабакова, Корусенко, 2019. С. 169]. Согласно списку дел за 1720–1724 гг., хранящихся в тарской воеводской канцелярии, в 1720 г. была составлена отписка из Берга-мацкой слободы от приказчика Терентия Быкова о «строении во оной Бергамацкой слободе острогу и о переставлении зелейного амбара близ караулу» [Памятники сибирской истории…, 1885. С. 428]. Из этих двух фактов следует, что к 1701 г. прежний острог пришел в негодность, и нужно было возводить новые укрепления. Второй острог был поставлен на новом месте, так как потребовалось переставить зелейный амбар, по всей видимости, из старого острога.

В письменных источниках нет прямых указаний на точное месторасположение первого и второго Бергамакских острогов. В отношении первого острога некоторые исследователи указывают, что на его месте раньше располагался татарский Бергамаков городок [Татаурова и др., 2014. С. 178; Большаник и др., 2001. С. 84]. Но это представляется невозможным, так как И. Неприпасов в своей отписке о татарском городке ничего не сообщает и пишет о том, что земли в этом районе свободны. Н. Г. Аполлова [1976] цитирует архивные источники:

«против Бергамакова городка». О том же говорится в ряде других публикаций [Матвеев, Трофимов, 2005. С. 83; Татаурова, 1998. С. 142; Татаурова и др., 2014. С. 178].

Целый ряд исследователей однозначно определяет место расположения первого Берга-макского острога 4 на северо-западной окраине с. Бергамак на мысу, ограниченном с востока р. Тара, с запада – проселочной дорогой, ведущей из села к урочищу Пристань Гомана (рис. 1, 3 ). Со стороны реки площадка мыса интенсивно подмывается водой. С 1989 по 2009 г. река на этом участке продвинулась в западном направлении на 50 м. Высота берега – 12–18 м. Прежде здесь располагались жилые дома, которые были перенесены на территорию современного с. Бергамак [Богомолов, 1999. С. 77; Матвеев, Трофимов, 2005. С. 83–84; Па-лашенков, 1980. С. 138; Татаурова, 1997. С. 357; 2000б. С. 51; 2009. С. 275; Большаник и др., 2001. С. 84. Рис. 10; Татауров и др., 2019. С. 206–207].

Река размывала также старое кладбище, которое, по словам опрошенного нами местного жителя (1956 г. р.), располагалось в северо-западной части села 5. В настоящее время признаки вымывания захоронений в этом месте отсутствуют. А. Ф. Палашенков считал, что первое слободское кладбище располагалось на территории современного Второго школьного интерната, где были обнаружены человеческие кости и фрагменты гробов [1980. С. 138]. Фрагменты гробов, если они действительно имелись, свидетельствуют о достаточно позднем происхождении кладбища, так как в XVII–XIX вв. в селах этого региона хоронили исключительно в колодах [Татаурова, 2007a. С. 521; 2010; Бородовский, Горохов, 2009. С. 60–82]. Возможно, А. Ф. Палашенков сообщал о кладбище, которое располагалось в северной части села и о котором еще помнят старожилы. В частности, вышеупомянутый местный житель сообщил, что в его детстве на этом кладбище уже не хоронили, но еще стояли намогильные памятники.

Первое археологическое обследование памятника на мысе в северо-западной части с. Бер-гамак в 1957 г. провел А. Ф. Палашенков. Он отметил, что «на месте острога в большом количестве встречаются фрагменты керамики, в том числе лощеной, осколок чугунного сосуда, железная пластинка с отверстием, шлаки, кости животных, куски кожи и т. п.» [1980. С. 138].

В 1989 и 1995 гг. памятник обследован Л. В. Татауровой, собрана коллекция керамики [Татаурова, 2009. С. 273; Большаник и др., 2001. С. 84]. В 1996 г. она же провела первые раскопки на площади 32 кв. м. Раскоп был заложен у разрушающегося берега (см. рис. 1, 3 ). Мощность культурного слоя, представленного плотно слежавшимся навозом, составила 2 м. Это обусловило хорошую сохранность предметов из органических материалов. Раскоп был заложен на хозяйственной части усадьбы, куда попадали старые вещи, битая посуда [Татау-рова, 1997. С. 357–358]. Вдоль берега шел заплот из плах [Татаурова, 1998. С. 142; 2004. С. 415]. В 1998 г. раскопки были продолжены совместно Л. В. и С. Ф. Татауровыми. Вскрыто 266 кв. м площади (111 кв. м в 210 м от предполагаемого места расположения острога и 154 кв. м на территории острога в той части памятника, которая наиболее интенсивно разрушалась рекой). У обрушающегося берега были открыты четыре постройки, остатки погреба, баня, фрагменты деревянных строений, возможно, остатки фортификации острога. Постройки ориентированы по линии северо-запад – юго-восток. В береговом обнажении зафиксирован культурный слой толщиной в 60–70 см и более, а также бревна построек из хвойных деревьев, щепа, в перегное большое количество фрагментов больших толстостенных сосудов, много раздробленных костей, кусков кожи, бересты; изредка встречались фрагменты фаянсовой посуды. В другом раскопе зафиксированы остатки избы, сгоревшей в 1950-х гг. [Татауров, 2000. С. 418; Татаурова, 2002. С. 134, 141; 2007б. С. 62; 2009. С. 273; Татаурова и др., 2014. С. 185; Большаник и др., 2001. С. 84; Татауров и др., 2019. С. 206–207, 212].

Из приведенного обзора следует, что в ходе археологических разведок и раскопок острог не был локализован. Единственное указание на присутствие в раскопе остатков оборони- тельных сооружений связано с возможным обнаружением заплота из плах, в чем авторы раскопок не уверены. Даже если они верно интерпретировали некие объекты как остатки заплота, то это само по себе не является доказательством локализации первого Бергамакского острога, так как подобные ограждения широко применялись для разграничения дворов в городах, селах и деревнях. Ярким свидетельством этого является фотография 1950-х гг., на которой запечатлен раскопанный здесь же дом с примыкающим к нему заплотом [Татаурова, 2002. С. 140. Рис. 6]. Остатки заплотных конструкций в ограждениях дворов с. Бергамак зафиксированы автором в мае 2020 г. (рис. 2).

Рис. 2 (фото). Вторичное использование конструктивных элементов заплота в с. Бергамак (май 2020 г.): 1 – столбы с вертикальным пазом (N 56°25'11,274'', E 75°03'09,445'' (WGS84));

2 – бревна с затесом под паз (N 56°25'06,726'', E 75°02'50,781'' (WGS84)) (фото автора)

Fig . 2 (photo). Recycling of the structural elements of the zaplot in Bergamak village (May 2020):

1 – columns with a vertical groove (N 56°25'11,274'', E 75°03'09,445'' (WGS84));

2 – logs with a slope under the groove (N 56°25'06,726'', E 75°02'50,781'' (WGS84)) (author photo)

По материалам археологических раскопок Л. В. Татаурова датирует памятник XVII– XVIII вв. [2007б. С. 62] или XVIII в. [1997. С. 357]. Другое указание на хронологию исследованного памятника дают находки монет XVIII в. (1726, 1739, 1770 гг.) в раскопе дома XX в. [Татаурова, 2000a; 2002. С. 134–135] и XIX в. (сборы под обрывом берега: 1812, 1826, 1862 гг.) [Татаурова, 2000б. С. 52]. Л. В. Татаурова затруднилась объяснить появление монет XVIII в. в слое XX в., хотя разгадка уже содержится в ее статье. Так, она указывает, что на месте сгоревшего дома образовалась свалка, куда жители села свозили хозяйственный мусор (в том числе навоз), с которым сюда могли попасть и монеты [Татаурова, 2002. С. 134, 142].

Для дендрохронологического анализа были отобраны 13 образцов археологической древесины, происходящих с предполагаемой территории острога. Датировать удалось семь образцов, в том числе два элемента конструкции предполагаемого заплота (1619, 1737 гг.). Ни на одном образце не удалось зафиксировать периферийного кольца. Даты сильно разнятся

(1605, 1606, 1645, 1694, 1722 гг.). Авторы публикации, ссылаясь на Н. Г. Аполлову [1976] 6, утверждают, что результаты дендрохронологического датирования согласуются с данными письменных источников. Однако Н. Г. Аполлова ведет историю Бергамакской слободы с 1668 г., а авторы статьи по дендрохронологии на основании своих исследований датируют памятник первой половиной XVII – первой половиной XVIII в. [Сидорова и др., 2019. С. 137, 141]. Результаты дендрохронологического датирования не согласуются с данными письменных источников. Лишь одна дендродата (1645 г.) может быть соотнесена с основанием острога в 1670 г., но с учетом потери некоторого количества периферийных колец. Этого совершенно недостаточно для каких-либо выводов. Дендродаты элементов предполагаемого заплота никак не могут быть соотнесены с 1670 г. У одного образца (1619 г.) необходимо предполагать потерю 50–51 кольца, т. е. почти половину колец, а другой образец (1737 г.) и вовсе существенно моложе первоначальных укреплений острога.

Кроме того, что результаты дендрохронологического датирования не согласуются с данными письменных источников, как и с нумизматическими материалами, которые относятся исключительно к XVIII–XIX вв. Аналогичная ситуация зафиксирована нами для памятника Ананьино I (расположен в нескольких десятках километров на северо-запад от Бергамакско-го острога, исследовался Л. В. Татауровой): дендродаты существенно удревняют памятник по сравнению с многочисленными нумизматическими находками, которые относятся исключительно к XVIII в. [Горохов, 2020].

Результаты археологических исследований, нумизматический материал и данные дендрохронологического датирования убедительно доказывают, что археологический памятник, исследованный в северо-западной части с. Бергамак, не является острогом. Место расположения первого Беркамакского острога до настоящего времени не установлено.

В конце XVII и первой половине XVIII в. через Бергамакскую слободу проходил путь из Тары в Томск через Барабинскую степь. В разное время этим путем воспользовались путешественники, оставившие путевые дневники, в которых отразились некоторые реалии, связанные с Бергамакской слободой.

В марте 1721 г., направляясь из Тары в Томск, через слободу проследовал Д. Г. Мессер-шмидт. Об этом месте он сообщает следующее: «Мы прибыли в слободу <…> в 12 часов ночи <…> Что касается этого места, то оно очень бедное и плохое, состоит из 38–40 крестьян <…> здесь есть продовольственный и пушной амбары» 7 [Messerschmidt, 1962. S. 52–53]. В этом описании обращает на себя внимание то, что Д. Г. Мессершмидт ничего не сообщает об остроге, хотя и до и после он всегда упоминал об оборонительных сооружениях, через которые проезжал. Очевидно, что в это время еще не был возведен острог, о котором идет речь в Списке дел, хранящихся в тарской воеводской канцелярии (1720 г.) [Памятники сибирской истории…, 1885. С. 428].

29–30 июня 1741 г., следуя из Томска в Тару, в Бергамакской слободе побывал И. Г. Гмелин. О своем пребывании там он оставил достаточно подробное сообщение. Так как этот текст не переводился на русский и не использовался ранее исследователями, то приведем его перевод в части, касающейся локализации, планиграфии и архитектуры острога: «Бергамак-ская слобода расположена на южном берегу реки Тара <…> Она получила свое название от речки Бергамак, которая впадает в Тару в пяти верстах ниже слободы и, вероятно, из-за того дала свое название, что из окрестных рек, впадающих в Тару, имеет самое удаленное место истока. Слобода состоит из пятидесяти двух жилищ, в которых живут тридцать крестьян, шесть беломестных казаков и двадцать шесть разночинцев. Кроме этих жилищ есть еще кабак и дом для церковных служб. В верхней части слободы примерно в тридцати шести саженях от берега Тары из лежащих бревен (заплот. – С. Г.) построено укрепление, которое со стороны воды и с противоположной южной стороны имеет протяженность в тридцать пять саженей, а в восточной и западной – сорок три сажени. На углу между южной и восточной сторонами расположены башня и под ней ворота, которые являются ее входом с юга, которому почти напротив, но несколько западнее, в северной стене прорублен выезд, которому, однако, не достает ворот. Ближе к реке, несколько западнее середины той стены, расположена церковь, посвященная Св. Николаю. Несколько западнее башни, на южной стороне, расположена судная изба, а еще западнее, почти по середине укрепления, цейхгауз. Дом командующего расположен в углу между южной и западной стенами. Еще вдоль восточной стены от северной расположены два амбара с провиантом и один зерновой амбар, которые принадлежат частным лицам. С восточной, южной и западной сторон оно (укрепление. – С. Г.) окружено глубоким рвом, который как с восточной, так и с западной сторон укрепления доведен до высокого берега Тары. Вокруг рвов на достаточном расстоянии, особенно с восточной стороны, расположены надолбы и рогатки. Южный берег реки Тара здесь очень высок и повсеместно так должно быть <…> Весной Тара отрывает куски южного берега, так что вместе со строениями уносит их далеко. Правда, это несчастье для их жизней (местных жителей. – С. Г.) значит не много, так как требует лишь усилий для перемещения их домов, что они могут сделать заранее, так как они могут узнать по меньшей мере за год или два, когда ряд их домов постигнет несчастье. Но тем опаснее оно (несчастье. – С. Г.) для покойников. На берегу было кладбище, которое уже на половину поглощено рекой, следовательно, захороненные, которые располагались в том месте, оказались в воде, и оставшихся, вероятно, постигнет та же участь, если не позаботиться об их состоянии, увлекшись живыми» 8 [Gmelin, 1752. S. 134–137].

В этом сообщении содержится ряд указаний на месторасположение второго Бергамакско-го острога (см. таблицу). Указания И. Г. Гмелина относительно места расположения второго Бергамакского острога позволяют существенно сузить район, где он мог располагаться. Важнейшими из указаний являются: 1) острог находился к востоку от слободы (выше по течению Тары); 2) острог был обращен к реке только северной своей стороной, располагаясь в 36 саженях от берега. Эти два существенных параметра, а также расстояние от устья р. Бергамак, равное 5 верстам, позволяют локализовать острог на одной из двух площадок: на южной оконечности излучины-1 или на южной оконечности излучины-2. Указанные участки находятся на высоком берегу, который разрушался в прошлом в результате размыва рекой (см. рис. 1, 3 ).

Указания на локализацию второго Бергамакского острога в путевом дневнике И. Г. Гмелина и их интерпретация Indications of the localization of the second Bergamaksky Ostrog in the travel diary of I. G. Gmelin and their interpretation

|

Сообщение И. Г. Гмелина |

Интерпретация |

|

На южном берегу реки Тара |

На левом берегу Тары, так как именно этот берег высокий |

|

В пяти верстах ниже слободы в р. Тара впадает р. Бергамак |

Данное расстояние может быть измерено тремя разными способами:

|

8 Перевод автора. Текст намеренно не был подвергнут литературной обработке, чтобы максимально точно передать его содержание.

|

игнорирующему искривления летнего маршрута по проселочной дороге. Первый вариант представляется невозможным, так как а) качественных крупномасштабных карт этого района не существовало и б) не было геодезических приборов, с помощью которых можно было бы измерить это расстояние по прямой. Жители Бергамакской слободы занимались извозом. Стоимость перевозки людей или грузов определялась расстоянием, и плата взималась кратно количеству верст *. Следовательно, люди, занимавшиеся извозом, знали расстояние или могли оценить его достаточно точно. Поэтому при интерпретации этого указания следует ориентироваться на измерение расстояния по существующим и гипотетическим маршрутам. |

|

|

В верхней части слободы примерно в тридцати шести саженях от берега Тары |

Острог располагался восточнее слободы в 78 м от берега Тары |

|

Укрепление, которое со стороны воды и с противоположной южной стороны имеет протяженность в тридцать пять саженей |

С северной стороны от острога находилось русло Тары |

|

Южный берег реки Тара здесь очень высок <…> Весной Тара отрывает куски южного берега |

Острог располагался у высокого берега Тары, который в начале 1740-х гг. размывался |

* В данном исследовании расчет ведется в 500-саженных верстах. В противном случае (1000-саженные версты) предполагаемое место размещения второго Бергамакского острога сильно удаляется на восток от современного с. Бергамак и перестает соответствовать другим указаниям на место его размещения.

In this study, the calculation is carried out in 500-sazhen versts. Otherwise (1000-sazhen versts), the alleged location of the second Bergamak Ostrog is located further east of Bergamak village and ceases to comply with other indications of its location.

Так как западный и восточный рвы острога были доведены до берега, то существует вероятность обнаружения места расположения острога без проведения шурфовки и раскопок путем выявления заплывших рвов на поверхности или в разрезе обрушающегося берега. Дополнительным ориентиром может послужить информация местных жителей о расположении разрушающегося рекой кладбища [Татауров и др., 2019. С. 207] (см. рис. 1, 3 ). Весьма вероятно, что кладбище сопутствовало церкви святого Николая, о которой упоминает И. Г. Гмелин и которая размещалась за северной стеной острога. Обследование этих участков, проведенное автором в мае 2020 г., показало, что перспективные участки размещения Бергамакского острога сильно видоизменены в результате хозяйственной деятельности. Рвы острога на поверхности и в обрыве берега обнаружены не были.

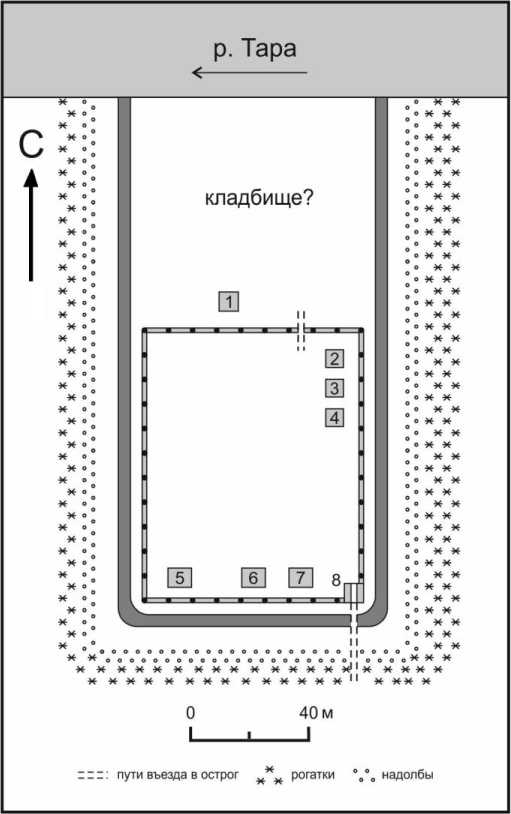

Содержание путевого дневника И. Г. Гмелина позволяет воссоздать планиграфию второго Бергамакского отрога. Северная (обращенная к р. Тара) и южная стороны острога имели протяженность 35 саженей (75,6 м), западная и восточная – 43 сажени (93 м). Стены имели заплотную конструкцию. В юго-восточном углу острога располагалась проездная башня. Западнее башни, недалеко от южной стены, стояла судная изба. За ней, также у южной стены, примерно у ее середины, располагался цейхгауз. Дом командующего находился в юго-западном углу

Рис . 3 . Реконструкция планиграфии второго Бергамакского острога по описанию И. Г. Гмелина:

1 – церковь святого Николая; 2 – 4 – частные продовольственные и зерновой амбары;

5 – дом командующего; 6 – цейхгауз; 7 – судная изба; 8 – проездная башня

Fig . 3 . Reconstruction of the planigraphy of the second Bergamaksky Ostrog, as described by I. G. Gmelin:

1 – church of St. Nicholas; 2 – 4 – private-owned food and grain barns;

5 – the house of the commander; 6 – tseikhgauz; 7 – courthouse hut; 8 – travel tower внутреннего двора острога. Вдоль северного участка восточной стены располагались два частных амбара с провиантом и один зерновой амбар. В восточной половине северной стены был выезд из острога, не снабженный воротами. За пределами укреплений у северной стены, несколько западнее северного выезда, располагалась церковь святого Николая (вероятно, Николая Чудотворца). Острог был окружен «глубоким» рвом, опоясывавшим его с юга, запада и востока. Западный и восточный участки рва продолжались до реки. По внешней стороне рва шли надолбы и рогатки. Особенно сильно ими была укреплена восточная сторона. Возможно, что размываемое кладбище, о котором сообщает И. Г. Гмелин, располагалось между западным и восточным валами к северу от острога, так как именно здесь размещалась церковь (рис. 3). В этом случае временем возникновения кладбища следует считать дату постройки церкви, которая, в свою очередь, связана со временем постройки острога. Когда последний прекратил функционировать, занятая им площадь также могла быть использована под совершение захоронений. Возможно, что это старый некрополь, который, по данным вышеупомянутого информатора, еще существовал в середине XX в., но захоронения на нем уже не производились (см. рис. 1, 3).

Заключение

В рамках проведенного исследования было установлено, что Бергамакская слобода, согласно письменным источникам, была основана не ранее 1668 г. Острог в слободе был построен в 1670 г. Прежде на этом месте русских поселений не было. В письменных источниках ранее 1668 г. под деревней Бергамакской подразумевается татарское поселение, которое располагалось ниже по течению Тары относительно современного с. Бергамак. У первого острога было по меньшей мере две башни. К 1701 г. оборонительные сооружения уже не существовали. В 1720 г. приказчик Бергамакской слободы составляет отписку по вопросу строительства нового острога. Однако в марте 1721 г. новый острог все еще не был возведен. Возможно, его строительство было осуществлено в 1721 или 1722 г. одновременно с возведением в Барабинской степи сети опорных пунктов на маршруте Московско-Сибирского тракта (Усть-Тартасский, Каинский, Убинский пасы (форпосты)). Это является свидетельством того, что Бергамакский острог был возведен в рамках единого плана строительства форпостов в Барабинской степи. В «Экстракте о числе форпостов, крепостей, людей в них и артиллерии, 25 августа 1744 года» Бергамакский острог уже не фигурирует в качестве оборонительного сооружения. Возможно, со времени посещения острога И. Г. Гмелиным он сгорел или был выведен из числа оборонительных сооружений [Пространство…, 2013. С. 24]. Археологические раскопки, проводившиеся в 1996 и 1998 гг. на северо-западной окраине с. Бергамак, не обнаружили остатков острога. Ранее не использованные данные о втором остроге, содержащиеся в путевом дневнике И. Г. Гмелина, позволили выдвинуть гипотезу о предполагаемом месте его размещения.

Received

09.02.2021

Список литературы История, локализация и планиграфия Бергамакского острога

- Алисов Д. А. и др. Тара в XVI–XIX веках – российская крепость на берегах Иртыша / Отв. ред. С. А. Алферов. Омск: Амфора, 2014. 330 с.

- Аполлова Н. Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI – первой половине XIX в. М.: Наука, 1976. 371 с.

- Башкатова З. В. Населенные пункты Тарского района (Омская область) как памятники хозяйственного освоения Сибири XVII в. // Памятники быта и хозяйственное освоение Сибири. Новосибирск: Наука, 1989. С. 130–144.

- Бережнова М. Л. Русские поселения Тарского Прииртышья в XVIII–XX веках // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Омск: Наука, 2006. С. 201–225.

- Богомолов В. Б. Домашние занятия русского населения XVII – первой половины XIX в. (по материалам поселения Бергамак I) // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск: Наука, 1999. Т. 4. С. 76–117.

- Большаник П. В., Жук А. В., Матющенко В. И. и др. Нижнетарский археологический микрорайон / Отв. ред. В. И. Матющенко. Новосибирск: Наука, 2001. 256 с.

- Бородовский А. П., Горохов С. В. Умревинский острог. Археологические исследования 2002–2009 гг. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. 244 с.

- Горохов С. В. Значение дендрохронологических исследований памятников, связанных с процессом освоения территории Сибири Российским государством в конце XVI – XVIII в. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 1. С. 97–112. DOI 10.24866/1997-2857/2020-1/97-112

- Кабакова Н. В., Корусенко С. Н. Сибирские делопроизводственные и картографические источники рубежа XVII–XVIII вв.: феномен «узнавания» новых пространств империи // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2019. № 4. С. 165–173. DOI 10.20874/ 2071-0437-2019-47-4-13

- Матвеев А. В. Героическая Тара. Хроника необъявленной войны. XVII век // Актуальные вопросы историко-культурного и природного наследия Тарского Прииртышья. Тара: Изд-во А. А. Аскаленко, 2010. С. 108–115.

- Матвеев А. В., Трофимов Ю. В. Русские военно-оборонительные сооружения Среднего Прииртышья XVI в. – первой половины XVIII в. (история и археология) // Культура русских в археологических исследованиях. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 79–96.

- Палашенков А. Ф. Материалы к археологической карте Омской области // Археология Прииртышья. Томск: Изд-во ТГУ, 1980. С. 100–146.

- Памятники сибирской истории XVIII века. СПб.: [Б. и.], 1885. Кн. 2: 1713–1724. 541 с.

- Пространство Северного Казахстана и Сибири в исторической ретроспективе XVIII в. (по документальным публикациям Г. Н. Потанина) / Сост. Н. М. Дмитриенко, Т. В. Родионова. Томск: Изд-во ТГУ, 2013. 314 с.

- Сидорова М. О., Жарников З. Ю., Татауров С. Ф., Татаурова Л. В., Мыглан В. С. Дендрохронологическое датирование археологических объектов Тарского Прииртышья (Омская область) // РА. 2019. № 2. С. 134–144.

- Список населенных мест Сибирского края. Новосибирск: [Б. и.], 1928. Т. 1: Округа юго-западной Сибири. 839 с.

- Татауров С. Ф. Хозяйственные занятия русских Среднего Прииртышья (XVII–XIX вв.) // Русские старожилы. Тобольск; Омск: ОмГПУ, 2000. С. 418–420.

- Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Татаурова Л. В., Тихонов С. С. Археологическая летопись земли Тарской. Омск: Издатель-Полиграфист, 2019. 412 с.

- Татаурова Л. В. Раскопки Бергамакского острога // АО 1996 года. М.: [Б. и.], 1997. С. 357–358.

- Татаурова Л. В. Система жизнеобеспечения русских в XVII–XVIII вв. по данным археологии // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности. Теория, методология, практика. Томск: Изд-во ТГУ, 1998. С. 142–144.

- Татаурова Л. В. Археология о культуре русских Омского Прииртышья // Русские старожилы. Тобольск; Омск: ОмГПУ, 2000a. С. 421–423.

- Татаурова Л. В. Культура русских в археологических исследованиях // Славянское единство. Омск: ОмГУ, 2000б. С. 50–53.

- Татаурова Л. В. Опыт реконструкции этнографо-археологического комплекса // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Новосибирск: Наука, 2002. Т. 5. С. 134–142.

- Татаурова Л. В. Домостроительство и техника деревообработки у русских Среднего Прииртышья в XVIII веке (по данным археологии) // Русские. Тобольск: [Б. и.], 2004. С. 412–415.

- Татаурова Л. В. Деревня Ананьино – одно из первых русских поселений в Омской области // АО 2005 года. М.: Наука, 2007a. С. 520–521.

- Татаурова Л. В. Этнокультурные аспекты современного погребального обряда русских и их применение для реконструкций в археологии // Интеграция археологических и этнографических исследований. Одесса; Омск: Изд-во ОмГПУ, 2007б. С. 61–66.

- Татаурова Л. В. Десять лет археологии русских в Омске // Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума. Омск: Наука, 2009. Т. 11. С. 272–291.

- Татаурова Л. В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв. По материалам комплекса Изюк I. Омск: Изд-во «Апельсин», 2010. 284 с.

- Татаурова Л. В., Татауров С. Ф., Татауров Ф. С., Тихомиров К. Н., Тихонов С. С. Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI – XVIII веке (по материалам археологических исследований). Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. 374 с.

- Шлепенков Е. В. Военно-оборонительная система Зауралья в XVII–XIX веках (по литературе) // Охрана границ Зауралья. Щучанская земля и Шадринский уезд в досоветский период. О В. П. Бирюкове. Краеведческий сборник. Курган: [Б. и.], 1996. Вып. 17: Земля Курганская: прошлое и настоящее. С. 3–36.

- Gmelin J. G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743. Göttingen, verlegts Abram Vandenhoecks seel. Wittwe, 1752, 700 S.

- Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Berlin, Akademie-Verlag, 1962, Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1722, 380 S.