История открытия и археологические исследования палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля (Северная Чукотка)

Автор: Лебединцев А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена история открытия и изучения палеоэскимосской стоянки Чертов Овраг на о. Врангеля. Показаны результаты раскопок этой стоянки, дана характеристика комплекса каменных и костяных орудий, обсуждена датировка археологического памятника. В результате потепления в арктических районах начиная с 4500 лет назад возникла возможность для миграций морских охотников из американской Арктики в западном направлении. Появление палеоэскимосской традиции примерно 3500 кал. л. н. на крайнем Северо-Востоке Азии связано с миграцией в зону Берингова пролива палеоэскимосских групп Арктической Америки. Стоянка Чертов Овраг являлась кратковременным охотничьим лагерем. Ее обитатели были охотниками на морских млекопитающих и могли заниматься поколкой зверей недалеко от стоянки на прибрежной галечной полосе. Каменные артефакты имеют следы затертости, что, вероятно, свидетельствует о длительной транспортировке их в кожаном мешке и возможном изготовлении орудий и заготовок за пределами острова. Большинство радиоуглеродных датировок стоянки относится к концу II - началу I тыс. до н. э. Учитывая поправку на резервуарный эффект, возраст этой стоянки следует определить рубежом I тыс. до н. э. Врангелевская культура, скорее всего, принадлежит к древнейшему пласту палеоэскимосских племен, на основе которого формировались многие приморские культуры Тихоокеанского Севера. К кругу палеоэскимосских культур относятся также поселение Уненен, находящееся на юге Чукотского п-ова, и токаревская культура Северного Приохотья.

Археологические исследования, крайний северо-восток азии, северная чукотка, о. врангеля, стоянка чертов овраг, палеоэскимосская миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/147244532

IDR: 147244532 | УДК: 903(=56)(571.651.8) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-19-34

Текст научной статьи История открытия и археологические исследования палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля (Северная Чукотка)

,

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 22-18-00319 «Генезис древних культур крайнего Северо-Востока Азии», (руководитель А. И. Лебединцев)

,

The study was supported by the Russian Science Foundation, project no. 22-18-00319 “The genesis of the Ancient Cultures of the Extreme North-East of Asia”, (Head A. I. Lebedintsev)

К наиболее крупным археологическим открытиям на крайнем Северо-Востоке относится обнаружение Н. Н. Диковым на о. Врангеля древнейшего в Азии памятника палеоэскимос-ской культуры. Важными задачами являются обобщение всех имеющихся данных, анализ археологического материала, оценка значимости проделанных исследований на этой стоянке. Историю археологических исследований палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля можно подразделить на ряд этапов.

Первый этап охватывает период с 1975 по 1981 г. В этот период под руководством Н. Н. Дикова была обнаружена стоянка Чертов Овраг, которая в дальнейшем исследовалась Т. С. Теином в 1976, 1977 и 1981 гг. На основе проведенных работ были получены интересные и представительные материалы. Второй этап – обследование стоянки Чертов Овраг экспедицией МАЭ РАН под руководством Д. В. Герасимова в 2000 г., проведение специальных наблюдений, археологические и естественнонаучные исследования материалов этих работ. Третий этап (с 2002 г. по настоящее время) – изучение материалов о. Врангеля в контексте проблемы происхождения приморских культур Севера Дальнего Востока, появления палео-эскимосской традиции и выяснения культурных связей этой древнейшей морской зверобой- ной культуры. В данный период уточняются сведения о хронологии, функциональной специфике стоянки, продолжают развиваться представления о палеоэскимосских культурах.

Настоящая работа ориентирована на формирование целостной картины археологических исследований палеоэскимосской стоянки Чертов Овраг, данные по которой были проанализированы и опубликованы в современной историографии в недостаточной степени. Цель исследования заключалась в обобщении всех имеющихся данных, определении наиболее значимых результатов археологических исследований палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля, описании характеристик каменных и костяных орудий, обсуждении датировки этой стоянки.

Исследование опиралось на анализ и систематизацию результатов полевых работ и междисциплинарных исследований, анализ опубликованных и неопубликованных источников – статей и отчетов о полевых работах 1975–2000 гг.

Результаты исследования

Русским землепроходцам еще с середины XVII в. было известно о существовании о. Врангеля по рассказам коренного населения Чукотки. Впервые остров оказался нанесенным на карту только вначале XVIII в. В 1937 г. на западном побережье о. Врангеля в районе м. Фомы были обнаружены остатки углубленного жилища и собраны различные изделия: древки копья и гарпуна, весло, грубо обработанный моржовый клык, бусина из голубого стекла и др. Находки были переданы на полярную станцию острова. По найденной бусине, указывающей на контакты аборигенов с русскими, жилище и собранные предметы были датированы XVII– XVIII вв. [Громов, 1957].

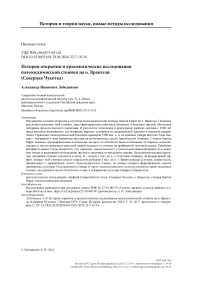

Первый этап исследований . Палеоэскимосская стоянка в Чертовом Овраге была открыта Н. Н. Диковым в 1975 г. [Диков, 1976а; 1976б; 1977а; 1977б; 1995; Dikov, 1979; 1983; 1988]. Памятник расположен на скалистом мысе высотой 25 м над уровнем моря в заливе Красина, в 15 км к западу от бывшего пос. Звездный (бух. Сомнительная) (рис. 1; 2, 1 ). К восточной части стоянки примыкает овраг, по которому протекает горный ручей. Справа от ручья на вершине мыса был обнаружен череп моржа клыками к западу, положенный между двух камней. Первые артефакты были собраны на щебнистой поверхности мыса. Вскрытие этого участка на глубину 0,2 м до материковой щебенки никаких находок не дало. На стоянке были заложены шурфы и траншея общей площадью 52 кв. м (рис. 2, 2 ). Было установлено, что культурный слой в супесчано-щебнистых отложениях местами достигает глубины 0,6 м. В нем выявлено углистое очажное пятно и ямы, заполненные обломками костей морских млекопитающих, белого медведя и птиц. Отмечено сходство подъемного материала и артефактов из культурного слоя, что указывает на гомогенность комплекса. Присутствие каменных артефактов на поверхности связывалось с выбросами грунта евражками, а также выветриванием участков земли [Теин, 1983].

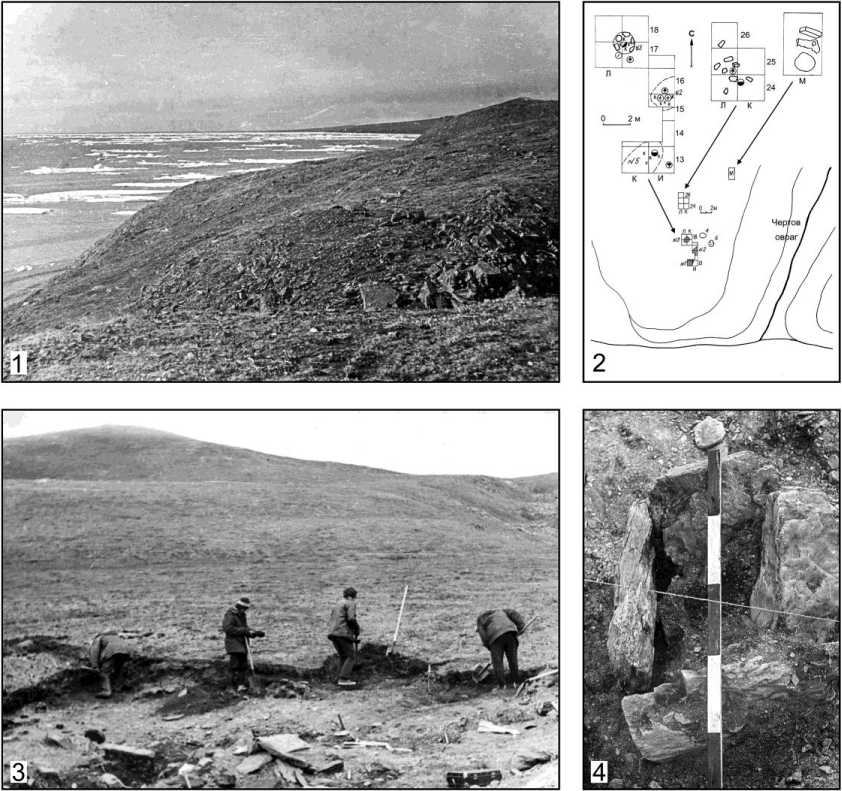

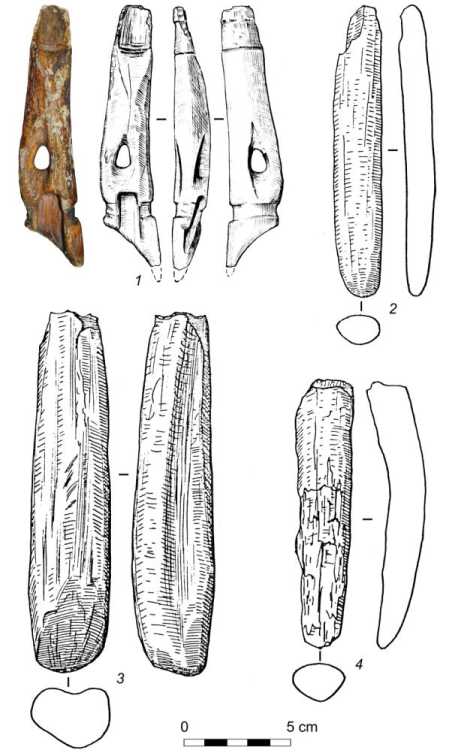

Материалы раскопок палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля 1975 г. были проанализированы Н. Н. Диковым [1979] (рис. 3, 13–34). В орудийном наборе имелись наконечники двух основных групп: листовидно-черешковые и треугольно-черешковые. Ножи листовидной и удлиненно-овальной формы представлены, преимущественно, бифасиальными и уни-фасиальными вариантами; среди единичных форм также присутствуют ножи фигурных («горбатых») форм и изделия с резцовым сколом. Среди ножей выделялась группа изделий на пластинчатых отщепах: с дорсальной или вентральной ретушью; с приостренным рабочим концом, выделенным слегка изогнутым клинком и суженной рукояточной частью с закругленным обушком; овальной формы с приостренным концом. Ножи-резчики имеют треугольную форму и приостренный рабочий конец. Скребки изготовлены на отщепах и представлены следующими формами: с рукоятями, грушевидные, овальные, трапециевидные и подтреугольные. Единственное теслецо подтрапециевидной формы из плоской гальки – с пришлифовкой лезвия. Часть отщепов имела следы ретуши. Артефакты выполнены из тем- но-серого кремня и из почти черного филитизированного глинисто-песчанистого сланца. По мнению Н. Н. Дикова [1977а, c. 212], каменная индустрия с Чертова Оврага находит общие черты с материалами палеоэскимосских культур Арктической Америки, в частности в Северной Гренландии.

Рис. 1 . Расположение стоянки Чертов Овраг

Fig. 1 . Location of the Chertov Ovrag site

Рис. 2 . Стоянка Чертов Овраг:

1 – вид на памятник, 1975 г.; 2 – план раскопанных участков, 1975 г.;

3 – процесс раскопок, 1977 г.; 4 – очаг № 3

Fig. 2 . The Chertov Ovrag site:

1 – view on the site, 1975; 2 – plan of excavated sections, 1975;

3 – process of excavations, 1977; 4 – hearth no. 3

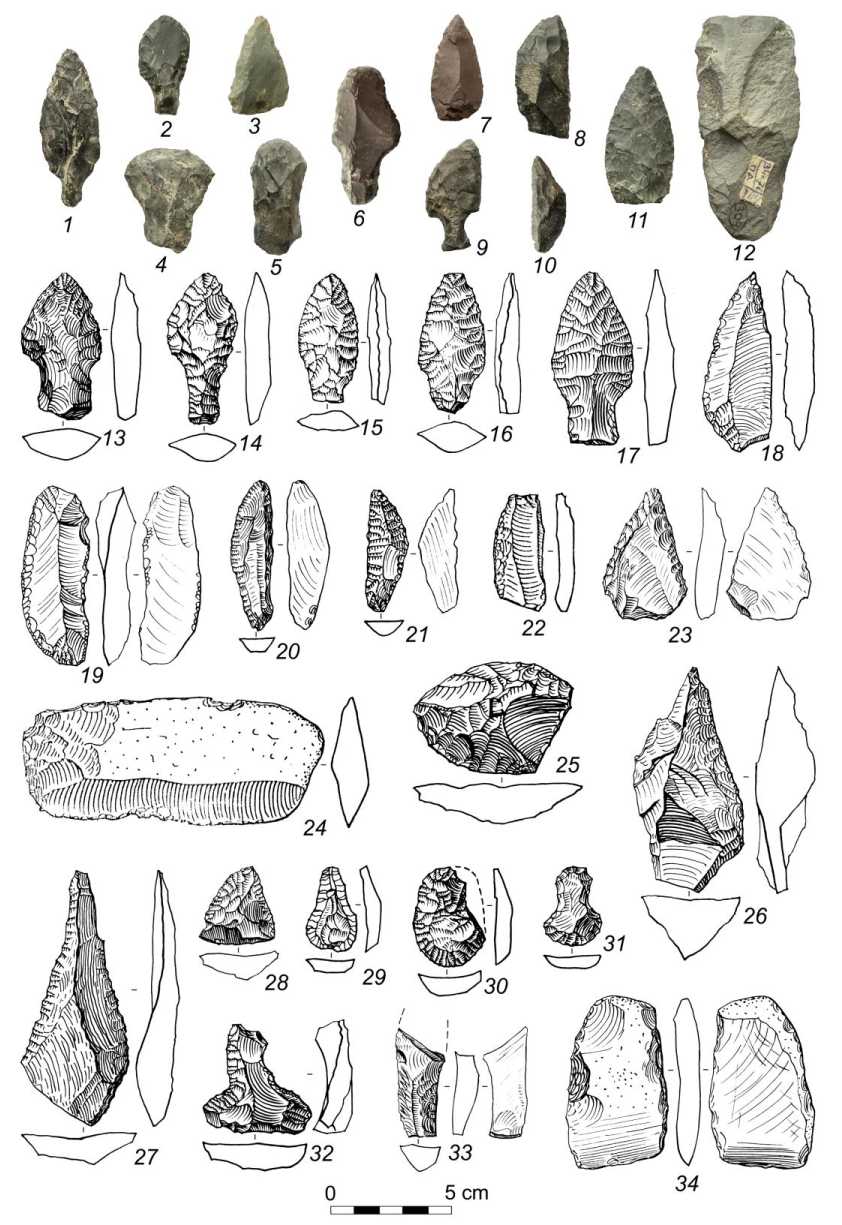

В коллекции имелись изделия из моржового клыка в виде стержневидных орудий, интерпретированных в качестве пешней или отжимников [Диков, 1979, с. 166] (рис. 4, 2–4 ). Наиболее информативной находкой стал поворотный наконечник гарпуна, изготовленный из моржового клыка (рис. 4, 1 ). Изделие вытянутой формы с одной скошенной шпорой в основании и одним большим отверстием для линя. В нижней части наконечника расположено корытообразное открытое гнездо для колка, для крепления которого вырезан небольшой желобок. В верхней части вырезаны широкий желобок для концевого каменного черешкового копьеца и желобок для его крепления кожаным ремешком. По мнению Н. Н. Дикова [1977а, с. 212], наконечник гарпуна близок по конструкции к древнейшим наконечникам северогренландской палеоэскимосской культуры Индепенденс (позднему этапу Индепенденс II возрастом ок. 3000 л. н. – А. Л .). Однако врангелевский наконечник отличается от гренландского: у него одна боковая шпора в основании и желобок для крепления там же,

Рис. 3 . Орудия из камня со стоянки Чертов Овраг из раскопок Т. С. Теина ( 1–12 – фото автора) и Н. Н. Дикова ( 13–34 – по: [Dikov, 1988])

Fig. 3 . Stone tools from the Chertov Ovrag site from the excavations of T. S. Thein ( 1–12 – photo by the author) and N. N. Dikov ( 13–34 – after: [Dikov, 1988])

Рис. 4. Орудия из кости со стоянки Чертов Овраг (фото автора, 1–4 – по: [Dikov, 1988])

Fig. 4 . Bone tools from the Chertov Ovrag site (photo by the author, 1–4 – after [Dikov, 1988])

а у гренландского две симметричные шпоры, желобок в нижней части. На наш взгляд, по ряду признаков (одна боковая шпора, открытое гнездо для колка, одно отверстие для линя, желобок для крепления в нижней части) врангелевский наконечник может быть сопоставим с наконечником культуры Нортон [Giddings, 1964, pl. 36, fig. 18]. Позднее Н. Н. Диков [1988; 1995] выразил мнение, что при всем своеобразии поворотный наконечник гарпуна с о. Врангеля близок по своей конструкции к палеоэскимосским орудиям в культурах Нортон и Чорис, а также в Усть-бельской культуре на Чукотке. По мнению А. А. Орехова [2001], анализируемое изделие идентично наконечнику Древнекитобойной культуры, а открытый паз для острия имеется в комплексах южных культур Аляски. Следует также отметить, что наконечники с о. Врангеля и с м. Крузенштерн отличаются размерами: первый крупнее и мог использоваться для добычи моржей, второй применялся, возможно, только для охоты на тюленей [Ваndi, 1972, р. 57].

Кладка моржового черепа между двух камней связывалась с существованием культа моржей у палеоэскимосских охотников на о. Врангеля [Диков, 1976б]. По образцу угля из кострища стоянки была получена первая радиоуглеродная дата – 3360 ± 155 (МАГ-198).

После обнаружения палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля в СВКНИИ ДВНЦ АН СССР была разработана многолетняя программа ее исследования. Продолжение работ было поручено аспиранту Т. С. Теину, которому утвердили тему научной работы, связанную с изучением древних эскимосских культур Северной Чукотки.

В 1976 г. Северо-Чукотский отряд СВКНИИ под руководством Т. С. Теина проводил исследование в Шмидтовском районе Магаданской области [Теин, 1977; 1979]. Перед отрядом стояла задача осуществить археологическую разведку на о. Врангеля для выявления новых памятников и провести раскопки на стоянке Чертов Овраг. Перед началом полевых работ площадь стоянки была размечена на квадраты 2 × 2 м, проведены осмотр раздернованных участков и фиксация подъемного материала. Согласно предварительным подсчетам, площадь памятника превышала 2 000 кв. м. Культурный слой стоянки мощностью от 0,15 до 0,6 м располагался непосредственно под дерном в слое гумусированного суглинка. В процессе раскопок были выявлены два четырехугольных очага (№ 1 – 0,69 × 0,67 м, № 2 – 0,67 × 0,61 м), сооруженные из вертикально поставленных плит и прикрытые сверху плоскими камнями. По мнению Т. С. Теина, выявленные очаги открытого типа служили для приготовления пищи в летне-осеннее время. Топливом для них служили плавниковое дерево и кости морских зверей, процесс горения поддерживался жиром животных. Вокруг очагов концентрировались находки каменных орудий. Возможно, древние обитатели на этой стоянке жили в летних наземных жилищах типа шалашей, покрытых шкурами морских животных [Теин, 1979, с. 58]. На стоянке выявлена хозяйственная яма вытянутой формы размером 3,8 × 1 м и глубиной до 0,6 м. В ней обнаружено множество костей морских млекопитающих и уток, каменных орудий. Подъемный материал сходен с артефактами из культурного слоя. По образцам древесного угля из очагов и культурного слоя были получены новые радиоуглеродные даты (табл. 1).

Для производства артефактов обитателями стоянки использовались кремнистые и глинистый сланцы, реже – кремень. Обилие крупных наконечников копий, метательных наконечников, ножей, скребков указывало на преобладание в хозяйстве охоты на морских зверей. Некоторые орудия являлись комбинированными: нож-скребок, нож-резец, скребки-резцы и т. п. Встречены тёсла со шлифованными лезвиями. В орудийном наборе стоянки отмечались аналогии с палеоэскимосскими комплексами Арктической Америки II тыс. до н. э. Основным объектом охоты обитателей острова выступали моржи. Было обнаружено 8 челюстей представителей этого вида разных возрастов; объектом промысла были также нерпы и лахтаки. Наличие остатков орнитофауны (гусей и уток) и мелких наконечников стрел указывает на активную добычу птиц в летнее время.

В последующие годы Т. С. Теин осуществил еще две экспедиции на о. Врангеля. Раскопки на стоянке Чертов Овраг были продолжены в 1977 г. [Теин, 1978; 1979] (см. рис. 2, 3 ). Были вскрыты 16 квадратов 2 × 2 м. Наиболее представительная коллекция каменных орудий (ножи, скребки, наконечники и тёсла) были получены в юго-западном углу раскопа. По западному краю также отмечались находки каменных орудий и одно костяное изделие. В квадрате Е-26 зафиксирован фрагмент бивня мамонта.

В 1981 г. было проведено обследование юго-западного побережья острова до м. Блоссом, но ни стоянок, ни могильников найти не удалось. На Чертовом Овраге расчищено несколько квадратов, где обнаружены очаг (см. рис. 2, 4 ), аналогичный по устройству и форме ранее выявленным, а также коллекция каменных орудий: наконечники копий, пики, ножи-скребки, мелкие скребки [Теин, 1982; 1983].

В результате работ, проведенных на стоянке Чертов Овраг в рассматриваемые годы, было вскрыто 290 кв. м ее площади (1975 г. – 52 кв. м; 1976 г. – 162 кв. м; 1977 г. – 64 кв. м; 1981 г. – 12 кв. м). Коллекция насчитывает свыше 200 каменных орудий (табл. 2), обнаружены сланцевая пластинка с округлым отверстием и изделия из моржового клыка [Теин, 1991] (см. рис. 3).

Таблица 1

Радиоуглеродная хронология палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля

Table 1

Radiocarbon chronology of the Paleo-Eskimo site on Wrangel Island

|

№ п/п |

14 C дата, л. н. |

Лаб. номер |

Кал. л. н. |

Материал |

Ссылка |

|

|

(68,3 %) * |

(95,4 %) * |

|||||

|

1 |

3 383 ± 56 |

GV-03206 |

3 700–3 490 |

3 830–3 460 |

Зуб моржа |

Эта работа |

|

2 |

3 360 ± 155 |

МАГ-198 |

3 830–3 410 |

4 080–3 230 |

Уголь из кострища |

Диков, 1979 |

|

3 |

3 260 ± 100 |

МАГ-413 |

3 620–3 370 |

3 820–3 230 |

Уголь из очага № 2 |

Шило и др., 1979 |

|

4 |

3 160 ± 100 |

МАГ-414 |

3 480–3 230 |

3 630–3 070 |

Уголь |

Шило и др., 1979 |

|

5 |

3 160 ± 50 |

МАГ-596 |

3 450–3 340 |

3 470–3 240 |

Уголь |

Ложкин, Трумпе, 1990 |

|

6 |

3 114 ± 135 |

GV-03233 |

3 550–3 160 |

3 690–2 960 |

Уголь из очага № 2 |

Эта работа |

|

7 |

3 065 ± 113 |

GV-03234 |

3 400–3 070 |

3 550–2 940 |

Уголь из очага № 1 |

Эта работа |

|

8 |

2 930 ± 100 |

МАГ-412 |

3 230–2 940 |

3 360–2 840 |

Уголь из очага № 1 |

Шило и др., 1979 |

|

9 |

2 855 ± 50 |

МАГ-415 |

3 060–2 880 |

3 160–2 850 |

Фрагмент шкуры белого медведя |

Ложкин и др., 2016 |

|

10 |

2 827 ± 98 |

GV-02549 |

3 070–2 780 |

3 210–2 750 |

Уголь из к/с |

Эта работа |

*

Калибровка радиоуглеродных дат осуществлялась посредством программного обеспечения OxCal v.4.4, с использованием калибровочной кривой IntCal20.

Таблица 2

Состав орудийного набора из камня стоянки Чертов Овраг, работы Т. С. Теина 1975–1981 гг.

Composition of the stone industry the Chertov Ovrag site, works of T. S. Tein, 1975–1981

Table 2

|

Группа / тип |

Количество, ед. |

|

1. Наконечники копий |

|

|

черешковые |

4 |

|

безчерешковые массивные |

2 |

|

2. Метательные черешковые копьеца наконечников гарпунов |

12 |

|

3. Наконечники пик черешковые |

7 |

|

4. Наконечники стрел черешковые |

9 |

|

5. Остроконечники листовидные |

5 |

|

6. Ножи |

|

|

бифасиально обработанные листовидные |

3 |

|

«горбатые» рукояточные |

8 |

|

трапециевидные |

6 |

|

треугольные |

3 |

|

грушевидные |

2 |

|

массивные |

8 |

|

ножи разных конфигураций |

5 |

|

ножи-скребки |

3 |

|

ножи-резчики |

1 |

|

7. Скребки |

|

|

рукояточные |

18 |

|

овальные |

5 |

|

трехлезвийные |

2 |

|

массивные |

8 |

|

треугольные |

5 |

|

похожие на женские эскимосские ножи |

10 |

|

подквадратные |

4 |

|

продолговатые |

10 |

|

трапециевидные |

2 |

|

клиновидные |

2 |

|

мелкие разных форм |

34 |

|

8. Резчики |

23 |

|

9. Проколки |

4 |

|

10. Тёсла |

12 |

|

11. Скобели |

3 |

|

Итого |

220 |

Т. С. Теин связывал происхождение обитателей стоянки Чертов Овраг с результатом прямой миграции из Северной Америки и Гренландии, хотя и упоминал об азиатских корнях врангелевской палеоэскимосской культуры, не исключая возможности ее развития на местной основе [1979; 1983, с. 77]. Исследователь отмечал сходство каменных орудий стоянки Чертов Овраг с инвентарем культур Денби, Чорис, Ипиутак и Нортон [Теин, 1987]. Археоло- гические работы Т. С. Теина на поселении Чертов Овраг внесли значительный вклад в изучение древнейшей истории эскимосов Северной Чукотки.

Второй этап исследований . В 2000 г. экспедицией МАЭ РАН под руководством Д. В. Герасимова были возобновлены полевые работы на стоянке Чертов Овраг. Серия заложенных шурфов общей площадью 24 кв. м показала, что культурный слой по краям старого раскопа утончается и выклинивается, а раскопками прежних лет вскрыта практически вся площадь стоянки [Герасимов и др., 2002]. По фрагменту моржовой кости и обработанного дерева были получены радиоуглеродные даты 3 265 ± 65 (Ua-8085) и 3 345 ± 70 (Ua-8086). В полученной коллекции каменных орудий были выделены скребки, скребла, наконечник стрелы и обломок долота. Трасологический анализ, проведенный Е. Ю. Гирей, показал, что скребки и скребла стоянки имеют износ, связанный со скоблением и резанием шкуры. Боковые скребла использовались как вкладыши в деревянных рукоятях для работы по шкуре. Определена группа режущих инструментов (ножей), использующихся по мягким материалам. Небольшое количество отщепов представляло отходы от подправки шлифованных изделий. Было установлено, что практически все каменные артефакты несут следы затертости от длительного использования и, возможно, от переноски в кожаном мешке. По мнению исследователя, стоянка Чертов Овраг являлась кратковременным лагерем небольшой группы охотников, привезших с собой уже готовые орудия и заготовки на различных стадиях изготовления.

Определение фаунистических материалов из раскопок Т. С. Теина и новых шурфов, проведенное А. Н. Тихоновым, показало преобладание в коллекции костей птиц; в качестве основного объекта охоты обитателей памятника определялся белый гусь [Там же, с. 381]. По одной особи определены морж, лахтак и нерпа. По мнению исследователя, незначительное число костей морских млекопитающих вряд ли можно считать характерным для долговременного поселения морских охотников. На наш взгляд, утверждение относительно ключевой роли охоты на гусей нуждается в дополнительной аргументации. Фиксируемое соотношение костных остатков может объясняться активным использованием костей морских животных в качестве топлива, на что указывал Т. С. Теин [1979]. Вероятнее всего, стоянка у Чертова Оврага существовала в летнее время – с июля по август. Судя по современным данным, моржи появляются на южном берегу о. Врангеля в июне и держатся здесь до конца сентября. Морж, безусловно, выступал ценнейшим источником существования древних охотников – одна добытая туша животного предоставляла обитателям стоянки большой объем мяса и жира.

Исследователи высказали общее заключение по обследованной стоянке, что для понимания места Чертова Оврага среди культур региона и его отношения к Древнекитобойной культуре нужны новые материалы [Герасимов и др., 2002]. Северное побережье Чукотки, особенно его западная часть, изучено пока слабо. Вполне возможно, что аналогичные палеоэски-мосские памятники будут обнаружены в последующих археологических исследованиях в этом районе.

Третий этап исследований . На современном этапе изучения была уточнена хронология стоянки на о. Врангеля. Были получены AMS даты по углю в интервале от 2 827 ± 98 до 3 114 ± 135, а также одно определение по зубу моржа: 3 383 ± 56 (см. табл. 1). Отсутствие древесной растительности на острове позволяет рассматривать любой древесный уголь со стоянки Чертов Овраг в качестве продукта сжигания плавникового дерева; соответствие реального возраста такой древесины и хронологии самого памятника в значительной степени условно. Кроме того, в образцах исследованного угля мог присутствовать углерод, унаследованный от морских млекопитающих, так как в очагах помимо дерева сжигались кость и жир этих животных. Морской резервуарный эффект для района Берингова моря определен в пределах 300–700 лет [Dumond, 1998].

В последние десятилетия происходит дальнейшее накопление данных о развитии палео-эскимосских культур на крайнем Северо-Востоке Азии. Результаты исследований поселения

Уненен, расположенного на южной оконечности Чукотского п-ова и датированного XV– XIII вв. до н. э., представлены в работе С. В. Гусева [2014]. Аналогии каменному инвентарю этого памятника прослеживаются в культурах Пре-Дорсет и Дорсет Канадской Арктики, а также в Древнекитобойной культуре Аляски. С. В. Гусев отнес поселение Уненен к Древнекитобойной культуре, предположив его культурное и геохронологическое единство со стоянкой Чертов Овраг, поселением на м. Крузенштерн и долахтинскими памятниками к югу от Анадырского залива. На наш взгляд, между сопоставляемыми комплексами имеются существенные типологические различия в каменном инвентаре, что, вероятно, указывает на их различное происхождение.

Другая приморская культура Северного Приохотья, имеющая определенные связи с па-леоэскимосской традицией, – токаревская; возраст ее определяется в рамках VIII в. до н. э. – V в. н. э. [Лебединцев, 1990]. Предполагается, что в формировании этой культуры наряду с северным (чукотско-камчатским приморским) и южным (приамурским континентальным) компонентами участвовали неолитические культуры Колымы [Лебединцев, 2003]. В каменной индустрии влияние палеоэскимосской традиции проявлялось в отсутствии пластинчатой техники, широком использовании отщепов и сколов для изготовления орудий и в особенностях орудийного набора – наличии мелких изделий из халцедона: миниатюрных наконечников стрел, скребков овальной формы, вкладышей, мелких ножей листовидной формы [Лебе-динцев, 2019]. Появление округлых жилищ с прямоугольными очагами наряду с другими элементами, возможно, связано с палеоалеутским влиянием. Носители токаревской культуры обладали технологически развитым арсеналом для морского зверобойного промысла – поворотными наконечниками гарпунов традиции Дорсет с открытым гнездом, характерными зубчатыми наконечниками гарпунов, аналоги которых распространены на Юго-Западной Аляске и Алеутских о-вах [Lebedintsev, 1998]. Возникновение примерно 3 000–2 800 л. н. в Северном Приохотье высокотехнологичной культуры морских охотников в совокупности с отсутствием археологических данных о ее постепенном формировании в этом регионе позволяет предполагать близкие связи с палеоэскимосской традицией Чукотки, а также возможность независимой миграции палеоэско-алеутских групп из Юго-Западной Аляски и с Алеутских о-вов [Гребенюк и др., 2019]. Палеогенетический анализ антропологических материалов стоянки Ольская показал, что носители токаревской культуры принадлежали к гаплогруппе D2a1, выступая ближайшими родственниками индивида палеоэскимосской культуры Саккак (4 170 – 3 600 кал. л. н.), обнаруженного в Западной Гренландии. Всё это может указывать на возможность обратной миграции гаплогруппы D2a1 мтДНК из Америки. Таким образом, то-каревская культура Северного Приохотья (800 г. до н. э. – 500 г. н. э.) культурно-хронологически и генетически может быть отнесена к палеоэскимосскому кругу археологических культур, с середины III тыс. до н. э. распространившихся на Аляске, в Арктической Канаде и Гренландии. Вероятно, что происхождение токаревской культуры связано с миграцией палеоэско-алеутов с Юго-Западной Аляски и Алеутских о-вов. По всей видимости, токаревская культура сформировалась на основе палеоэско-алеутских и внутриконтинентальных колымских групп, а также нижнеамурского культурного компонента на поздних этапах существования [Лебединцев, 2019]. Вполне возможно, что какое-то эско-алеутское население небольшими группами могло достигнуть севера Камчатки. В дальнейшем палеоэскимосская традиция распространилась на Северное Приохотье, в результате чего началось формирование токаревской культуры.

Заключение

В результате потепления в арктических районах приблизительно 4 500 л. н. возникла возможность для миграций морских охотников из американской Арктики в западном направлении. Появление палеоэскимосской традиции примерно 3 500 кал. л. н. на крайнем Северо-Востоке Азии связано с миграцией в зону Берингова пролива палеоэскимосских групп Арктической Америки. Обнаружение палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля стало важней- шим открытием в приморской археологии крайнего Северо-Востока Азии. Большинство радиоуглеродных дат стоянки относится к концу II – началу I тыс. до н. э. Учитывая поправку на резервуарный эффект, возраст этой стоянки следует определить рубежом I тыс. до н. э. Врангелевская культура, скорее всего, принадлежит к древнейшему пласту палеоэскимос-ских племен, на основе которого формировались многие приморские культуры Тихоокеанского Севера. К кругу палеоэскимосских культур относятся также поселение Уненен, находящееся на юге Чукотского п-ова, и токаревская культура Северного Приохотья.

Список литературы История открытия и археологические исследования палеоэскимосской стоянки на о. Врангеля (Северная Чукотка)

- Герасимов Д. В., Гиря Е. Ю., Питулько В. В., Тихонов А. Н. Новые материалы к интерпретации стоянки Чертов Овраг на о. Врангеля // II Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 379-383.

- Гребенюк П. С., Федорченко А. Ю., Лебединцев А. И., Малярчук Б. А. Древние культуры крайнего Северо-Востока Азии и этногенетические реконструкции // Томский журнал антропологических и лингвистических исследований. 2019. № 2. С. 110-136.

- Громов Л. В. Следы старинного заселения на острове Врангеля // Летопись Севера. М.: Географгиз, 1957. Т. 2. С. 155-156.

- Гусев С. В. Раскопки поселения Уненен на Восточной Чукотке (древнекитобойная культура) // Археология Арктики. Екатеринбург: Деловая пресса, 2014. Вып. 2. С. 205-212.

- Диков Н. Н. На остров Врангеля - к древним эскимосам // Знание - сила. 1976а. № 10. С. 19-22.

- Диков Н. Н. Открытие древнейшей азиатской культуры морских зверобоев на о-ве Врангеля // Археологические открытия 1975 года. М.: Наука, 1976б. С. 234.

- Диков Н. Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы: Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука, 1977а. 391 с.

- Диков Н. Н. Открытие палеоэскимосской культуры на острове Врангеля // Краеведческие записки. Магадан: Кн. изд-во, 1977б. Вып. 11. С. 127-130.

- Диков Н. Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука, 1979. 352 с.

- Диков Н. Н. Палеоэскимосская стоянка на о-ве Врангеля // Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России (Магаданская область и Чукотка). Магадан: Кн. изд-во, 1995. С. 32-34.

- Лебединцев А. И. Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья. Л.: Наука, 1990. 260 с.

- Лебединцев А. И. К проблеме происхождения древних приморских культур Севера Дальнего Востока // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 2. С. 87-93.

- Лебединцев А. И. Приморские культуры Охотоморья: эскимосско-алеутское влияние // V Международный северный археологический конгресс: Тез. докладов. 11-14 декабря 2019 г. Ханты-Мансийск; Екатеринбург, 2019. С. 175-177.

- Ложкин А. В., Андерсон П. М., Вартанян С. Л. Климат и растительность о. Врангеля в период раннего освоения человеком // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2016. № 4. С. 3-10.

- Ложкин А. В., Трумпе М. А. Систематизация радиоуглеродных датировок памятников Магаданской области // Древние памятники Севера Дальнего Востока (новые материалы и исследования CВАКАЭ). Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. С. 176-179.

- Орехов А. А. Северная Пацифика в голоцене: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2001. 48 с.

- Теин Т. С. Исследования в Чертовом овраге на о. Врангеля // Археологические открытия 1976 года. М.: Наука, 1977. С. 246-247.

- Теин Т. С. Изучение палеоэскимосской культуры на о-ве Врангеля // Археологические открытия 1977 года. М.: Наука, 1978. С. 278.

- Теин Т. С. Археологические исследования на о. Врангеля // Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока (по данным СВАКАЭ). Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1979. С. 53-63.

- Теин Т. С. Раскопки на о-ве Врангеля // Краеведческие записки. Магадан: Кн. изд-во, 1982. Вып. 12. С. 124-129.

- Теин Т. С. Тайна Чертова оврага. Магадан: Кн. изд-во, 1983. 94 с.

- Теин Т. С. Древнеэскимосская культура Северной Чукотки, включая острова Врангеля и Ратманова: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1991. 18 с.

- Шило Н. А., Диков Н. Н., Ложкин А. В., Орехов А. А., Теин Т. С. Новые радиоуглеродные датировки археологических памятников Северо-Восточной Азии // Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока (по данным СВАКАЭ). Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1979. С. 9-11.

- Bandi H.-G. Eskimo Prehistory. College: Uni. of Alaska Press, 1972. 226 p.

- Dikov N. N. Origini della cultura paleoeschimese // Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici. 1979. Vol. 17. P. 89-98.

- Dikov N. N. The Earliest Hunters for Sea Mammals on Wrangel Island // Studies Ethnography and Anthropology: Papers presented by Soviet participants. Moscow, 1983, Pt. 2: XI International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Vancouver-Quebec. August 1983. P. 14-24.

- Dikov N. N. The oldest sea mammal hunters of Wrangel Island // Arctic Anthropology. 1988. Vol. 25, no. 1. P. 80-93.

- Dumond D. E. The Hillside Site, St. Lawrence Island, Alaska: An Examination of Collection from the 1930s. Oregon: Uni. of Oregon Press, 1998. 199 p.

- Giddings J. L. The Archaeology of Cape Denbigh. Providence, Rhode Island: Brown Uni. Press, 1964. 331 p.

- Lebedintsev A. I. Maritime Cultures of the North Coast of the Sea of Okhotsk // Arctic Anthropology. 1998. Vol. 35 (1). P. 296-320.