История переливания крови в Саратове

Автор: Садчиков Д.В., Кулигин А.В., Осипова О.В., Аверьянов Е.Г., Волкова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена краткая история развития переливания крови в Саратове, организации и деятельности областной станции переливания крови в военное время и послевоенные годы.

Донорский пункт, отделения переливания крови, переливание крови, саратовский филиал центрального института переливания крови

Короткий адрес: https://sciup.org/14917908

IDR: 14917908

Текст научной статьи История переливания крови в Саратове

А. И. Герцен заседании Саратовского хирургического общества вызвал большой интерес среди хирургов.

-

1 марта 1926 г. в Москве был организован институт переливания крови. Первым директором института назначен А. А. Богданов, руководителями отделений — приехавшие из Саратова профессора А. А. Богомолец (в 1928–1931 гг. директор института) и С. И. Спасокукоцкий. А. А. Богданов увлекался идеей обменных переливаний крови, считая, что обмен кровью между старым и молодым человеком равносилен обмену жизненным опытом и в равной степени полезен им обоим. В одном из этих экспериментов, поставленных на себе, А. А. Богданов погиб.

-

А. А. Богомолец — первый профессор кафедры общей патологии и бактериологии Николаевского

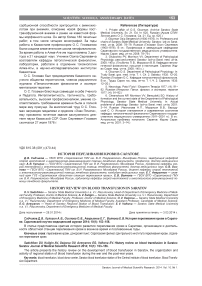

С. И. Спасокукоцкий с учениками — В. И. Иостом (слева) и Е. Л. Березовым (справа) — в госпитальной хирургической клинике, г. Саратов, 1925 г.

ровым человеком и охотно согласился свою кровь дать для переливания. Перелито 4 стакана цитратной крови. Уже после первых 200 к.с. крови больная стала розоветь и реагировать на окружающее. Вскоре появился пульс. Операция производилась поздно вечером при небольшой керосиновой лампочке».

В 1930 г. во 2-й Советской больнице был организован донорский пункт, на котором зарегистрированы 36 постоянных доноров. «Обычное количество крови в 500–600 к.с. переносится донором без всяких ощущений. Наиболее удобными донорами для нас являются работники больницы, которые всегда находятся под рукой» [2].

-

В. И. Иост пропагандировал метод переливания крови. Его совместный с профессором С. И. Спасокукоцким доклад «Переливание крови больным» на

университета, им была сформирована первая советская патофизиологическая школа. Он доказал, что консервированная кровь может применяться в клинической практике. «Донором может стать каждый, без вреда, а даже с пользой. Здоровый организм восстанавливает потерянную кровь — без напряжения, полно и легко, при этом кровь регенерируется в лучшем составе, чем была раньше».

Профессор С. И. Спасокукоцкий обосновывает переливание крови во время оперативного вмешательства. В те времена переливание крови во время операции казалось почти невозможным. Техника переливания крови была столь сложной, что требовала от хирурга такой быстроты, ловкости, хладнокровия, что проводить его в напряженной обстановке большой операции казалось немыслимым.

Профессор С. И. Спасокукоцкий высказывался за цитратный метод переливания крови, но цитрат в те годы был очень дорог. Сырьем для добывания

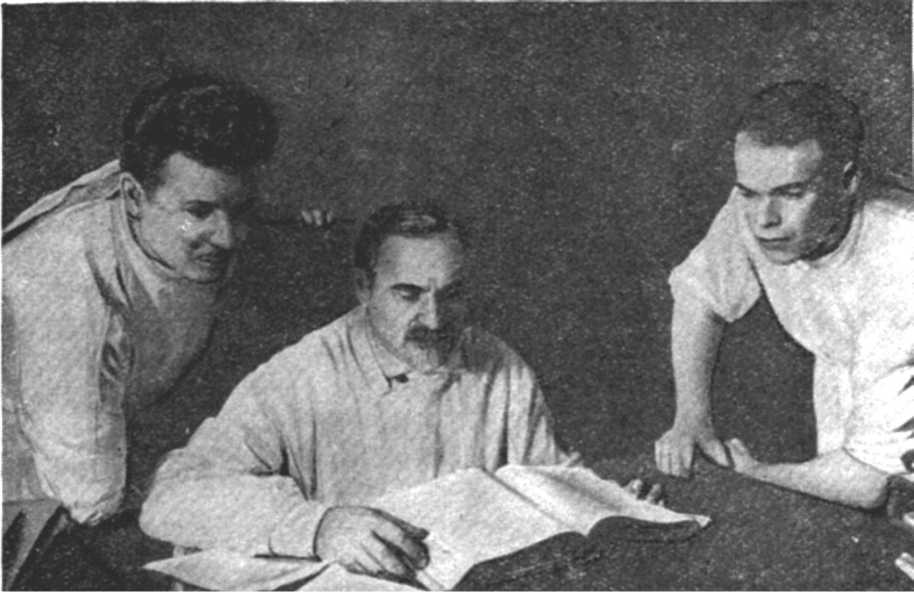

А. А. Богомолец (1881–1946)

И. М. Рабинович (1885–1952)

А. Н. Бакулев (1890–1967)

лимонной кислоты были свежие лимоны, к 1935 г. научились добывать ее из махорки, даже из крапивы.

Сергей Иванович был инициатором организации выездной бригады переливания крови: «…ездят по больницам, переливают кровь (врач, сестра, донор) … выезд бригады на место занимает 1,5–2 часа». В 1931 г. Сергей Иванович опубликовал труд «Вопросы, связанные с переливанием крови в обстановке военного времени», в котором доказал безопасность переливания больших доз крови первой группы.

От начинающих врачей-хирургов С. И. Спасокукоцкий требовал: «не жениться, находясь в ординатуре; не курить; изучать иностранный язык; поставить в клинике дело заготовки и переливания утильной крови».

Правительство страны много внимания уделяло вопросам переливания крови, заботилось о донорах: «Доноры оплачиваются кроме 30 копеек за 1 куб. см крови, что при обычной даче крови 300–500 к.см составляет от 90 до 150 рублей, еще и пайком: при даче вышеуказанных норм крови выдается разовый паек — 6 кило мяса или свежей рыбы, 1 кило сливочного масла, 1,5 кило сахара и 12 кило белого хлеба».

В то тревожное для государства время врачам приходилось участвовать в жестоких политических играх. Вестник здравоохранения Нижневолжского края за 1930 г. № 10 писал: «В ответ на контрреволюционные вылазки шайки вредителей… усилить подъем своего активного участия в борьбе за ликвидацию прорывов. Ставка врагов наших бита, но враг еще не добит».

Саратовский филиал Центрального института переливания крови был создан в марте 1932 г. по инициативе И. М. Рабиновича, приват-доцента кафедры госпитальной хирургии, ученика С. И. Спасокукоцкого. Он был директором филиала и в течение 17 лет занимался проблемами переливания крови.

В филиале работало всего 2 человека: врач и медицинская сестра. Филиал не имел помещения, располагался в дежурной комнате медицинских сестер в 1-й Советской больнице. Кровь брали в предоперационной экстренного хирургического отделения. Филиал не имел никакого бюджета. За кровь платили родственники больных. За 9 месяцев 1932 г. заготовлено было 2,5 литра крови. В 1934 г. филиалу института отвели небольшое помещение в 1-й Советской больнице, также был утвержден твердый бюджет в 18500 рублей.

Среди ближайших учеников С. И. Спасокукоцкого, которые активно занимались вопросами переливания крови, кроме В. И. Иоста и И. М. Рабиновича, были профессор хирург Е. Л. Березов, профессор А. Н. Бакулев, профессор А. Н. Спиридонов.

Е. Л. Березов разрабатывал вопросы спленэктомии при болезни Верльгофа, показания к переливанию крови в тыловых эвакогоспиталях.

А. Н. Бакулев — инициатор и первый директор Института сердечно-сосудистой хирургии АМН СССР, с его именем связано начало исследования большинства актуальных проблем современной хирургии, он разрабатывал вопросы переливания крови в грудной хирургии, консервирования крови, применения кровезаменителей.

Профессор А. Н. Спиридонов — старший научный сотрудник в Центральном институте переливания крови и гематологии — выполнял работы по следующей тематике: переливание крови при нефритах, переливание крови универсального донора, переливание крови при ожогах, а также переливание крови совместимой и несовместимой, и даже гетерогенной, при ограниченных воспалительных очагах и при септицемии.

В 1935 г. были открыты опорные пункты по переливанию крови в Саратове при нескольких больницах и по области: в городах Балашове, Энгельсе, Ат-карске, Вольске, Пугачеве и Новоузенске.

В 1939 г. приказом Наркомздрава РСФСР Саратовский филиал Института переливания крови переименован в Областную станцию переливания крови.

В Саратовском медицинском институте в период 1936–1940 гг. переливанию крови посвящено несколько экспериментальных работ. Защищена диссертация Е. С. Иваницкого-Василенко: «Влияние переливания гетерогенной крови на содержание мочевины в крови и моче».

Профессор Е. С. Иваницкий-Василенко, заведующий кафедрой нормальной физиологии, одним из первых стал изучать процессы свертывания крови.

На кафедре инфекционных болезней защищена диссертация А. И. Луковой «Влияние гемотрансфузии на костный мозг в условиях эксперимента».

На кафедре патологической физиологии в эксперименте профессор О. С. Глозман и Н. П. Касаткина разрабатывают заменное переливание крови.

Проявляют интерес к вопросам переливания крови и практические врачи. На научной конференции

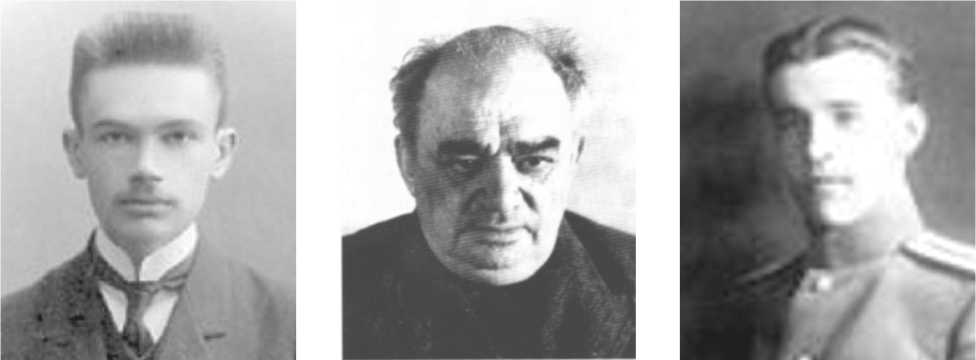

Е. С. Иваницкий-Василенко

О. С. Глозман

(1889–1959)

(1900–1976)

Г. Н. Захарова (1918–1989)

1-й Советской больницы в 1928 г. представлен доклад ординатора С. А. Шляпочкиной «К вопросу о переливании крови».

В июне 1942 г. на территории Саратовской области было развернуто 77 госпиталей (в Саратове — 31) на 48262 койки, что составляло 8,52% от коечного фонда внутреннего тылового района. За годы войны в госпиталях Саратова и области вылечилось около 300000 раненых солдат и офицеров. Вспоминает посещение госпиталя в клиническом городке профессор С. Р. Миротворцев: «Особенно мне понравилась комната для переливания крови, где одновременно на 6 столах переливает кровь целая бригада, состоящая из врача и сестер. Прекрасная техника и большое внимание. Знакомство с журналом для переливания крови показало, что осложнений при переливании крови не наблюдалось. Опыт этот надо распространить». За время войны в госпиталях Саратова и области перелито раненым от доноров Саратова 21 тонна крови, причем 11 тонн крови перелито в 1944 г.

Для обеспечения эвакогоспиталей консервированной кровью в соответствии с нуждами Сталинградского фронта в приемном покое 1-й Советской больницы была создана мощная областная станция переливания крови, находившаяся в здании приемного покоя 1-й городской клинической больницы и имевшая в своем распоряжении 16 комнат. Позднее она занимала 3 этажа отдельного корпуса. Здесь разместился Харьковский институт переливания крови. В среднем пропускали 300–350 доноров в день, заготавливали крови по полторы тонны в месяц. Работали не покладая рук до позднего вечера в две смены, а серологическая лаборатория иногда и по ночам, чтобы утром отправить кровь самолетом на фронт. Если до войны станция принимала 10 литров крови в день, то во время войны — 75–120 литров. В Саратове и Саратовской области донорами стали 42000 человек. Доноры сдали за годы войны 71 тыс. литров крови. Активная работа Саратовской организации Красного Креста за 1943 г привлекла к донорству 10000 человек.

В июне 1942 г. эвакогоспитали области получили 70,2 литра крови, в декабре 1942 г. — уже 254 литра Методикой и техникой переливания крови свободно владели большинство врачей и средних медицинских работников.

Доноры Саратовской области получили благодарственную телеграмму от И. В. Сталина за собранные на постройку самолета деньги.

В послевоенные годы Саратовская областная станция переливания крови реорганизуется, проводится капитальный ремонт, строится новое здание станции, в котором она располагается в настоящее время. Приобретено новое оборудование, формируется лабораторная служба станции.

Из решения Исполнительно комитета Саратовского городского Совета депутатов трудящихся от 31 декабря 1962 г., протокол № 26 «Об утверждении актов Государственной приемочной комиссии»: «…ут-вердить акты Государственной приемочной комиссии от 20 декабря 1962 г. по осмотру и приему в эксплуатацию главного корпуса станции переливания крови с хозяйственными постройками, находящихся на 6-й Дачной остановке Ленинского района».

Первым главным врачом СОСПК была Ковылина Евгения Алексеевна (1939–1964), ее сменила Вавилова Валентина Александровна (1965–1982). Ветераны вспоминают, что всегда работали много, с большой ответственностью за порученный раздел работы. В 1970 г. станция переливания крови получила статус ЛПУ.

С 1959 г. в крупных больницах начали создавать новые учреждения службы крови — отделения переливания крови.

Первое в Саратове отделение эфферентных методов лечения было организовано по инициативе заведующей кафедрой госпитальной хирургии профессора Г. Н. Захаровой.

К 1969 г., кроме областной станции переливания крови, были организованы станции в Энгельсе, Вольске, Пугачеве. Петровске. У них своя замечательная история.

Список литературы История переливания крови в Саратове

- Блувштейн Г.А., Кац В. И. История кафедры общей хирургии им. В. И. Разумовского (1911-2001). Саратов: Издательство Саратовского медицинского университета, 2014; 204 с.

- Иост В. И. Организация донорства при пункте переливания крови 2-ой совбольницы (Саратов). Вестник здравоохранения Нижневолжского края 1930;(5-6): 63-67.