История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Часть 1. Эпоха поздней бронзы

Автор: О. С. Румянцева

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой обзор итогов ведущих мировых исследований 1990–2010-х гг. в области древнего стеклоделия эпохи поздней бронзы на территории Месопотамии, Египта, Греции и Малой Азии. Особое внимание уделено новым методам и подходам к изучению древнего стеклоделия (исследование концентраций следовых элементов и изотопного состава стекла), позволившим ставить и решать новые задачи при определении происхождения стекла. Согласно их итогам, стеклоделие уже на раннем этапе существования являлось многоэтапным процессом, в котором варка стекла и изготовление из него изделий были двумя специализированными видами ремесла. Для рассмотренного периода существование стекловаренных центров однозначно подтверждается для Египта и Месопотамии, причем в последнем случае ведущую роль в их выделении играют итоги лабораторных исследований, археологическими методами они не фиксируются. Мастерские микенской Греции и Малой Азии работали на привозных полуфабрикатах их Египта и Месопотамии. Выявлены признаки, позволяющие различать стекло, сваренное в Египте и различных центрах Месопотамии.

Стеклоделательное производство, Египет, Месопотамия, эпоха поздней бронзы, микенская Греция, хетты.

Короткий адрес: https://sciup.org/143176928

IDR: 143176928 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.447-465

Текст научной статьи История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Часть 1. Эпоха поздней бронзы

Изучение системы организации древних производств и развития технологий являются одной из основ правильного понимания экономических и культурноисторических процессов, происходивших в древних обществах. Особенности развития и распространения стеклоделия, одной из наиболее технологически

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-19-50261.

сложных отраслей ремесла с ограниченным числом производственных центров, делают стеклянные изделия уникальным источником по изучению культурных связей древнего населения. Однако для получения корректных исторических реконструкций крайне важно правильное понимание того, как было организовано это производство в различные исторические эпохи. Единственным обобщающим трудом по истории стеклоделия с древности до эпохи Средневековья, опубликованным на русском языке, продолжает оставаться монография Ю. Л. Щаповой, вышедшая в 1983 г. ( Щапова , 1983); более специализированная книга В. А. Галибина была посвящена составу стекла как историческому источнику ( Галибин , 2001). Новые открытия, как полевые, так и лабораторные, привели в начале XXI в. к смене научной парадигмы в области изучения стеклоделия как сложно организованного, многоступенчатого технологического процесса. Это стало возможным прежде всего благодаря стремительному развитию методов изучения его состава, химического и изотопного, накоплению обширной базы данных, что вывело эти исследования на качественно новый уровень и создало основу, которая позволяет иначе, чем ранее, оценить организацию данной отрасли производства и направления ее развития в разные исторические периоды, по-новому формулировать актуальные исследовательские задачи. Данная статья посвящена обзору новых итогов изучения древнего стеклоделия, позволивших значительно скорректировать устоявшиеся ранее представления ученых и подходы к определению происхождения древнего стекла, являющемуся ключевой задачей при изучении археологических материалов.

Общие хронологические рамки работы охватывают период от середины II тыс. до н. э., когда в Месопотамии и Египте начинаются фиксироваться первые признаки систематического производства стекла, до перехода производственных центров Восточного Средиземноморья на зольное сырье в VIII–IX вв. н. э. и времени действия последних крупных производственных центров рубежа I/II тыс. н. э. Ввиду ограниченного объема она публикуется в двух частях. Данная статья посвящена истории стеклоделия раннего периода – эпохе поздней бронзы.

Существенный период времени – по меньшей мере около тысячелетия – отделяет первые известные нам стеклянные изделия от первых археологических данных, связанных с его производством. Если стекло как материал появляется не позднее чем в середине (а возможно, и в первой половине) III тыс. до н. э. ( Henderson , 2013. P. 134), то наиболее ранние свидетельства стеклоделательных центров фиксируются в Месопотамии лишь около 1500 г. до н. э.; по времени это совпадает с появлением первых сосудов из стекла. Вероятно, именно в это время происходит существенное увеличение объемов его производства, благодаря чему сегодня его возможно зафиксировать археологическими методами (Ibid. P. 8).

Находки, датирующиеся временем до середины II тыс. н. э., ограничиваются единичными изделиями с ближневосточных памятников, археологический контекст которых далеко не всегда позволяет надежно их датировать. По данным Д. Хендерсона, всего 17 таких находок происходят из Месопотамии (с территории Сирии и Ирака), которая признается на сегодня местом зарождения производства стекла; это небольшие предметы декоративного назначения – прежде всего, бусы ( Henderson , 2013. P. 133, там же см. ссылки на литературу).

Ключевой вопрос, лежащий в основе изучения свидетельств стеклоделательного производства начиная с эпохи Древнего мира, связан с определением специализации конкретных мастерских. В исторические периоды, о которых пойдет речь в данной статье, все они являются мастерскими т. н. неполного цикла. В одних (первичных, или стекловаренных) стекло варилось, в других (вторичных, или стеклообрабатывающих) – из полуфабрикатного стекла-сырца получали готовые изделия. Первичные и вторичные мастерские могли располагаться в непосредственной близости друга от друга – в пределах одного памятника, однако импорт сырца мог осуществляться и на дальние расстояния. Наиболее ранние свидетельства «средиземноморской» торговли относятся к XIV в. до н. э. (см. ниже). Сеть вторичных мастерских Древнего мира (как и более поздних периодов) гораздо шире. Согласно современным данным, некоторые исторические цивилизации не были знакомы с варкой стекла, но занимались при этом изготовлением изделий из привозного материала. В этом случае очень важно различать происхождение самого стекла как материала и место производства изделий, стиль изготовления которых не несет информации о месте изготовления собственно стекла.

Ситуация со стеклоделием на территории Месопотамии выглядит на сегодня парадоксальной. Притом что именно здесь, по общепризнанному мнению, зародилось само ремесло, стекловаренные центры раннего периода – эпохи поздней бронзы – на ее территории не обнаружены ( Smirniou, Rehren , 2011. P. 58). Наиболее ранние находки, однозначно связанные с производством, происходят с территории современной Сирии (Телль Брак), однако на основе их мастерская может быть интерпретирована как стеклообрабатывающая; признаков, подтверждающих варку стекла, на памятнике не выявлено ( Henderson , 1998). Несомненно, это обусловлено степенью изученности данного региона, а не объективным отсутствием здесь стекловаренных центров, продукция которых выделяется на основании данных химического и изотопного состава стекла (см. ниже).

Представительный комплекс стеклоделательных мастерских был изучен во втором по времени возникновения стеклоделательном центре – Египте эпохи Нового царства. Согласно общепринятой на сегодня точке зрения, данное производство начинает активно развиваться в Египте после походов Тутмоса III (1479–1425 гг. до н. э.), в результате которых в Египет попадают мастера с территории царства Митанни (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 3, там же см. ссылки на литературу). Считается, что в Египет стеклоделие пришло уже сложившимся производством (Rehren, 2014. P. 220). Дискуссия о возможности более раннего, не массового, изготовления стекла в Египте продолжается, однако весомых аргументов, ее подтверждающих, на сегодня нет (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 2). Среди наиболее ранних находок, которые могли быть произведены на территории Египта, – две бусины с именами царицы Хатшепсут (1473–1458 гг. до н. э.) и ее советника Сенмута, которые, как считается, происходят из гробницы в Дэйр эль Бахри. Стекло этих бус, в отличие от большинства находок этого времени, бесцветно и прозрачно – настолько, что долгое время считалось, что они изготовлены из горного хрусталя. Нельзя исключить, однако, что данные бусы являются импортными и только надписи на них были сделаны в Египте (Ibid. P. 1, 2). В то же время их химический состав очень близок, хотя и не полностью идентичен, составу бесцветного прозрачного сосуда-канопы из Амарны (Bimson, Freestone, 1988. P. 11, 12; Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 1, 2).

В контексте проблемы зарождения стеклоделательного производства в Египте крайне интересен технологический анализ находок XV в. до н. э., проведенный П. Николсоном. На раннем этапе правления Тутмоса III стеклянные изделия производились преимущественно литьем с последующей холодной обработкой, что сближает технику их изготовления с обработкой поделочных камней, которые имитировало стекло этой эпохи. Как предположил исследователь, в качестве сырья для них могли использоваться привозные полуфабрикаты. Постепенно эта техника уступает место методам горячей обработки – формованию на сердечнике. Предположительно, именно эта перемена может быть связана с прибытием в Египет иностранных мастеров (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 5, 6). В то же время техника формования сосудов на сердечнике одновременно распространяется в Египте и Месопотамии, и поэтому нельзя исключить, что местом ее изобретения является Египет ( Shortland , 2001. P. 220).

Контекст ранних находок из Египта прекрасно маркирует «царский» статус стекла: вплоть до эпохи Тутмоса IV (1397–1388 гг. до н. э.) все известные на сегодня стеклянные изделия происходят из погребальных комплексов фараонов и их близких; в более позднее время стекло начинает встречаться также и на поселениях. К сожалению, неравномерная изученность египетских археологических памятников не позволяет делать на основании данного факта однозначные выводы. Однако весьма вероятно, что значительную роль в распространении стекла в более позднее время сыграла именно локальная индустрия (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 7). При этом стекло еще долгое время остается продукцией, ориентированной на высшую знать. Традиционно считается, что его производство находилось под патронажем фараонов, а возможно, и являлось их монополией, т. к. все стекловаренные мастерские эпохи Нового царства были обнаружены на территории дворцовых комплексов (Ibid.). Однако недавнее исследование материалов из Лишта, вероятно, вносит свои коррективы в это заключение (см. ниже).

На территории Египта самые ранние свидетельства стеклоделательного производства были обнаружены в Малкате, при дворцовом комплексе Аменхотепа III (1388–1351 гг. до н. э.) близ города Фивы. Здесь была локализована серия мастерских – стеклоделательных и по производству фаянса. С территории памятника происходят тигли с остатками темно-синего стекла, разноцветные стеклянные палочки, капли, «стеклянный шлак» (шквара). Комплекс находок из Малкаты очень близок тем, что были изучены в Амарне (см. ниже), однако материалы этих раскопок 1900–1921 гг. так и не были полностью опубликованы, что существенно ограничивает их информативность (Ibid. P. 20, 21); на сегодня можно однозначно говорить лишь о существовании здесь мастерской по производству готовых изделий ( Smirniou, Rehren , 2011. P. 59).

Свидетельства именно стекловаренного производства выявлены на трех египетских памятниках: в Амарне, Кантире/Пер-Рамсесе и Лиште.

Амарна – самый ранний стекловаренный центр, известный на сегодня в Древнем мире. Он расположен на территории Ахетатона, столицы Египта при Эхнатоне. Город был основан около 1350 г. до н. э. и просуществовал примерно

20 лет ( Smirniou, Rehren , 2011). Стеклоделательный комплекс получил известность благодаря раскопкам Флиндерса Питри (Петри) ( Petrie , 1894 и др.); значительное внимание данной мастерской уделила в своей монографии Ю. Л. Щапова, благодаря чему она наиболее широко известна среди отечественных специалистов (1983. С. 77; там же см. ссылки).

Современные раскопки в Амарне стали частью комплексного исследовательского проекта «Amarna Glass Project», реализованного британскими учеными под руководством П. Николсона, который помимо полевых изысканий включал естественно-научное изучение обнаруженных здесь материалов и экспериментальную часть. Он стал самым масштабным и единственным современным проектом по изучению египетского стеклоделия эпохи Нового царства, а Амар-на – единственной мастерской этой эпохи, раскопанной in situ на современном научном уровне. В посвященной ему итоговой монографии (Brilliant things for Akhenaten…, 2007) сделана попытка реконструировать технологический процесс, а полученные данные вписаны в общий контекст развития производства стекла и фаянса в Египте эпохи Нового царства. Полученные выводы основаны как на результатах новых раскопок, так и на данных исследований Ф. Петри, заново подвергшихся скрупулезному источниковедческому анализу и переосмысленных в свете итогов современных исследований (Ibid. P. VI).

Работа с архивом Ф. Петри показала, что приведенные в его публикации данные о стеклоделательном и фаянсовом производстве в Амарне и выполненные им реконструкции основаны на объединенных вместе подъемном материале и раскопках разных памятников, которые могли играть различную роль в производственном процессе. Ф. Петри не нашел стеклоделательной печи (та, что была им изучена, была связана с производством угля), а ставшая классической публикуемая им реконструкция процесса стекловарения («получения фритты») практически не имеет фактологических оснований (Ibid. P. 13–19). Ф. Петри сообщает о находке мастерских по производству стеклянных амулетов, подвесок (функция обеих определена по большому количеству найденных здесь форм) и серег, однако их местоположение и связь с дворцовым комплексом остаются неясными (Ibid. P. 20). Среди находок, связанных со стеклоделательным производством, обнаруженных Петри, – обломки заготовок сосудов, стеклянные палочки и бусы; здесь также были встречены керамические сосуды с содержимым, которое Ф. Петри интерпретировал как «фритту» ( Smirniou, Rehren , 2011. P. 59).

Новый раскоп британской экспедиции позволил исследовать значительную часть производственной зоны, включавшей две стеклоделательные печи, наряду с гончарными горнами и свидетельствами производства фаянса. Производственный комплекс – вероятно, недолговременный – предшествовал этапу сооружения дворца, после чего прекратил свое существование или был перемещен. Предполагается, что по меньшей мере его часть (прежде всего, производство фаянса) была ориентирована на нужды строителей дворца (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 31–34).

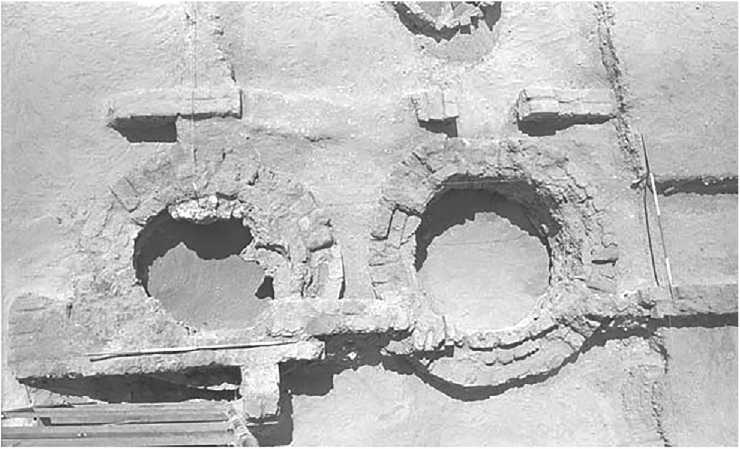

Открытые здесь стеклоделательные печи (рис. 1) имеют круглую форму, их внешний диаметр составляет 2,50–2,90 м. Массивные стенки, достигающие 0,5 м в толщину, сложены из сырцового кирпича по определенной модели, направленной на максимальную прочность, устойчивость к высоким температурам

Рис. 1. Стекловаренные печи из Амарны

(по: Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 108). © Courtesy of The Egypt Exploration Society (публикуется с любезного разрешения Общества по исследованию Египта)

и способность удерживать тепло. Детали конструкции позволяют говорить о присутствии в печи горизонтальной полочки, на которой должны были располагаться тигли. На внутренней поверхности сохранились натеки стекла. Степень сохранности одной из печей позволяет заключить, что она имела купол (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 38–40, 68, 69). Анализ угля из печи в Амарне показал, что в качестве топлива были использованы смоковница, или сикомор, и акация (Ibid. P. 92).

До раскопок британской экспедиции в Древнем Египте не было известно ни одной печи для производства стекла, с которой можно было бы сопоставить данные находки. Особенный скептицизм у специалистов вызывали размеры печей, т. к. считалось, что они должны быть очень малого размера. Высказывались предположения о том, что данные печи могли иметь иное назначение ( Smirniou, Rehren , 2011. P. 60). Одним из наиболее принципиальных являлся и вопрос о характере производственного комплекса: варилось ли в Амарне стекло или в мастерской производили готовые изделия из импортных полуфабрикатов? Более того, у специалистов не было уверенности, что в Египте этого времени вообще существовали стекловаренные центры, а не использовались привозные полуфабрикаты из Месопотамии. Важно было понимание различных технологических аспектов производства раннего периода.

В связи с этим авторы проекта включили в него экспериментальную часть. В Амарне была сооружена копия обнаруженных здесь печей, в которой было сварено стекло из местного песка и золы растений; правда, вместо галофитов были использованы морские водоросли. Печь топили золой пальмовых ветвей, сосны, тутового дерева и эвкалипта, доступных сегодня в районе Амарны (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 92). Тигли цилиндрической формы, использованные для варки стекла, копировали находки с памятника (см. ниже). В реконструкции Ф. Петри они фигурируют как подставки под полусферические открытые сосуды, в которых, как считает автор, варилась фритта (Petrie, 1894).

Для проведения одной экспериментальной плавки потребовалось 380 кг топлива, при этом авторы отмечают, что опытным ремесленникам, очевидно, было достаточно меньшего количества. Ее продолжительность составила 8 часов 50 минут. Место расположения топки печи было выбрано с учетом преобладающего в Амарне направления ветра, и очень быстро в ходе эксперимента стало ясно, что она не требует дополнительного поддува. В результате в разных тиглях, изъятых из печи на различных стадиях процесса, удалось получить как фритту, так и полностью готовое кобальтовое стекло высокого качества, близкое по составу происходящему из Амарны, – из двухкомпонентной шихты, без добавления дополнительного источника извести (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 94, 95). Максимальная температура, достигнутая в ходе эксперимента, составила около 1150 °С, при этом продолжительное время она стабильно держалась на уровне около 1100 °С – и именно такая температура была необходима для получения готового стекла из использованных сырьевых материалов.

Одним из важнейших итогов стал вывод, что печь, построенная по подобию найденных в Амарне, может достигать температуры, необходимой для варки стекла, – около 1100 °С; более того, в ней может быть как получена фритта, так и сварено стекло в ходе одноэтапной операции. Общепринята точка зрения о том, что в древности варка стекла проходила в два этапа, первым из которых было фриттование, а вторым – получение полностью готового материала (см., например: Галибин , 2001). Безусловно, такая возможность не является фактическим подтверждением того, что в Амарне стекло действительно варилось в один этап – однако технических препятствий этому нет (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 94–97; подробнее об этом см. ниже). Среди значимых результатов эксперимента в Амарне – возможность оценить и изучить реальные отходы стекловаренного производства, функционировавшего в традиционной технологии (Brilliant things for Akhenaten…, 2007).

Наличие в Амарне именно стекловаренной мастерской подтверждают находки недоваренного стекла-сырца, в т. ч. приставшего к стенкам тиглей2, содержащего нерастворенные частички кварца и имеющего также ряд других характерных признаков, выделенных на основе археологических данных и подтвержденных в ходе экспериментальных исследований ( Jackson, Nicholson , 2007. P. 109, 110, 115; Smirniou, Rehren , 2011).

Свидетельства производства говорят о том, что в Амарне варилось стекло определенного цвета – синего, которое окрашивалось медью или кобальтом.

При этом основной состав стекла этих групп разный: для кобальтового стекла характерно, в частности, очень низкое содержание калия (в среднем около 0,89 % K2O), нетипичное для стекла на основе золы растений-галофитов; состав стекла на основе меди в большей степени типичен для зольного и более распространен среди стекла других цветов, хотя среди последнего состав с низким содержанием калия также встречается ( Rehren , 2001. P. 487; Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 108). По мнению исследователей, это может быть связано с разными источниками зольного сырья либо с особенностями процесса производства кобальтового стекла (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 102–105). М. Тайт и Э. Шортланд предполагали, что последнее было изготовлено на основе природной соды, а не золы растений ( Shortland , Tite , 2000), однако впоследствии эта гипотеза не нашла подтверждения ( Tite, Shortland , 2003).

Одна из наиболее важных категорий находок из Амарны – тигли цилиндрической формы, высотой 9–11 см и диаметром 16–24 см. Аналогичные сосуды происходят также из Кантира ( Rehren , 1997; см. ниже). С внутренней стороны они покрыты известковым слоем, на поверхности которого присутствует стекло синего цвета, окрашенное кобальтом или медью. Исследователи пришли к заключению, что именно эти тигли использовались здесь для варки стекла. Нанесенный на внутреннюю поверхность известковый слой предохранял стекло от приставания к стенкам тигля, позволяя беспрепятственно извлекать готовые слитки, а также мог служить защитным слоем, предохранявшим стекло от загрязнения элементами, содержащимися в керамике ( Rehren, Pusch , 2005; Jackson, Nicholson , 2007. P. 110, 123).

Если все находки стекла, связанные с процессом варки, имеют синий цвет, то стекло прочих цветов представлено в Амарне палочками и мелкими осколками. Предположительно, они попали на памятник уже в готовом виде или были принесены сюда для вторичного использования. Одновременно со стекловаренным в Амарне существовало и стеклообрабатывающее производство, связанное с изготовлением бус, подвесок и сосудов на сердечнике из стекла различных цветов ( Jackson, Nicholson , 2007. P. 115; Smirniou, Rehren , 2011. P. 77).

Кроме Амарны производство стекла было зафиксировано в древнем Пер-Рамсесе в восточной части дельты Нила (современное название – Кантир). Столица Древнего Египта была основана здесь Рамзесом II около 1278 г. и просуществовала примерно до 1110 г. до н. э. Эта мастерская примерно на столетие моложе раскопанной в Амарне. В 1920–1940-е гг. здесь работали египетские археологи; в 2000-е гг. раскопки на памятнике проводила немецкая экспедиция Музея Рёмера и Пелицеуса в Хильдесхайме. Свидетельства стеклоделательного производства, среди которых – целый слиток красного стекла, многочисленные фрагменты тиглей, стеклянный шлак и прочие отходы, были зафиксированы в различных частях исследованного комплекса, однако остатков печей здесь найти не удалось ( Rehren et al. , 2001. P. 225; Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 21, 22).

Исследование материалов Кантира проливает свет на один из важнейших вопросов, связанных с технологией производства стекла в Древнем мире. Считается, что этот процесс проходил в две стадии: на первой при более низких температурах получалась фритта, на второй она плавилась в тиглях и доводи- лась до готовности (Галибин, 2001. С. 23). Фритта представляет собой сыпучий кристаллический материал серого цвета (Henderson, 2013. P. 274). О стадии фриттования было известно из средневековых источников, откуда данная идея была перенесена Ф. Петри, и за ним У. Тернером, в реалии древнеегипетского производства. Из ассирийских текстов также следует, что стекло варилось в два этапа (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 121, 122; там же см. ссылки на литературу). Таким образом, подразумевалось, что в Древнем мире получение стекла в один этап, минуя стадию фриттования, было невозможно с технической точки зрения. Однако эксперименты показали обратное: печи Амарны позволяют достичь температуры, необходимой для варки стекла в один этап (Jackson, Nicholson, 2007). Это было подтверждено и в лабораторных условиях: Э. Шортланд, используя лабораторные реагенты, показал, что стекло, аналогичное по составу материалу из Амарны, можно получить после 10 часов варки при температуре 1050–1100 °С без фриттования (Shortland, 2000). Британской экспедицией в Амарне не были зафиксированы находки фритты, связанной со стеклоделательным производством. Кобальтовая «фритта», найденная Ф. Петри, была обстоятельно изучена исследователями (Shortland, Tite, 2000; Tite, Shortland, 2003; Shortland et al., 2006), однако окончательного ответа на вопрос о назначении данного материала получить не удалось. Вероятнее всего, эта находка имеет отношение к производству пигмента, также функционировавшему на памятнике (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 115). В то же время смысл фриттования может заключаться не только в технической невозможности достичь нужного уровня температуры, необходимой для изготовления стекла в один этап. Фритта занимает в печи существенно меньший объем, чем смесь песка и золы, а следовательно, требует меньших затрат топлива – основного расходного материала в стеклоделательном производстве; кроме того, фриттование позволяет очистить сырьевые материалы от нежелательных примесей и соединений (Henderson, 2013. P. 274).

Изучение материалов из Кантира позволило заключить, что варка стекла проходила здесь в две стадии ( Rehren, Pusch , 2007). На памятнике обнаружены два типа сосудов, внутренняя поверхность которых была покрыта слоем стекла. Первая – цилиндрические тигли диаметром 12–20 см и средней высотой около 15 см, аналогичные находкам из Амарны. Как и в Амарне, их внутренняя поверхность покрыта толстым известковым слоем, а внешняя обмазана смесью дробленой извести, песка и глины толщиной до нескольких мм (что не отмечалось для тиглей из Амарны). Примерно в четверти тиглей сохранились остатки красного стекла; чуть большее количество содержит стекло неопределимого цвета, несколько фрагментов – синее и один – фиолетовое прозрачное стекло. Примерно 10 % тиглей содержат остатки «непроваренного» стекла.

Анализ слитка стекла из тигля, в котором процесс варки был по каким-то причинам остановлен до полного расплавления составляющих шихты, дал важную информацию об использованных сырьевых материалах: основным его источником для производства стекла в Кантире был измельченный кварц, а не песок ( Rehren, Pusch , 2005).

Вторая категория сосудов представлена фрагментами кувшинов с овоидным туловом, изначально имевших бытовое назначение. Однако изнутри они также покрыты богатым известью разделительным слоем, что позволяло использовать их в производстве; на одном из них также сохранилась внешняя глиняная обмазка. Изнутри на стенках кувшинов зафиксировано исключительно «непрова-ренное» неопределимого цвета; цветное стекло на них не встречается. Анализ показал, что если кувшины подвергались воздействию температуры 900–950 °С, то цилиндрические тигли – 1000–1100 °С (Rehren, Pusch, 2005).

На основе полученных данных исследователи заключили, что варка стекла происходила в мастерской Кантира в две стадии: на первой шихта помещалась в «бытовые» кувшины и плавилась при температуре около 900 °С. Получавшийся в ходе этого этапа материал представлял собой «непроваренное» стекло, которое, вероятно, измельчалось, промывалось и в виде порошка порциями загружалось в горячие цилиндрические тигли при помощи специальных приспособлений в виде желобков, также найденных на памятнике (Ibid. Fig. 3). На втором этапе варки достигалась температура более 1000 °С, в результате чего получались слитки стекла цилиндрической формы, которые должны были транспортироваться в мастерские, специализировавшиеся на производстве готовых изделий. Близкие данные получены и для материалов из Амарны: температура, воздействию которой подвергалось недоваренное стекло, составляет 800–900 °С, а отходы производства, прошедшие полный цикл обработки, – 900– 1000 °С ( Smirniou, Rehren , 2011. P. 73). Правда, в Амарне не обнаружены сосуды «бытового» назначения, которые могли бы использоваться для первой стадии варки стекла (Ibid. P. 77).

Наличие преобладающего цвета стекла в Амарне (синий) и Кантире (красный) позволило предположить, что в стекловаренных мастерских могла существовать специализация. Производство стекла некоторых цветов, среди которых – красное и синее кобальтовое, требовало особого сырья или специальных знаний и навыков в обработке. В то же время некоторые признаки (в первую очередь – более гетерогенный основной состав) говорят о том, что синее стекло, окрашенное медью, могло производиться в более широком круге мастерских ( Smirniou, Rehren , 2011). В большинстве случаев окрашивание его производилось лишь на второй, а возможно, и на отдельной третьей стадии производства. В некоторых случаях краситель мог, однако, добавляться сразу, о чем свидетельствует находка в Амарне «непроваренного» кобальтового стекла. Сурьма в качестве глушителя добавлялась в шихту уже на первой стадии варки (Ibid. P. 74).

Свидетельства стекловаренного производства недавно были выделены в Лиште, расположенном на западном берегу Нила, в 65 км к югу от Каира. Здесь располагалась столица Среднего царства Ит-Тауи и находится знаменитый некрополь XII династии ( Smirniou et al. , 2018. P. 502), однако материалы, связанные с производством стекла, происходят из более поздних слоев, относящихся к периоду Нового царства (они датируются 1295–1070 гг. до н. э.), когда город уже потерял свое первостепенное административное значение; это отразилось на характере и качестве местного производства (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 22).

В Лиште обнаружены отходы, шлак, керамические тигли с остатками стекла, коробочки, содержащие фрагменты стеклянных палочек, стеклянные нити, заготовки изделий из стекла и фаянса, а также большой слиток синего стекла и более 200 фрагментов стеклянных сосудов со следами песчаного сердечника с внутренней стороны (Smirniou et al., 2018. P. 502, 503). Считалось, что здесь располагалась вторичная мастерская, не варившая стекло самостоятельно. Однако последние исследования опровергают данное заключение (Ibid.).

В Лиште, как и в Амарне, и Кантире, были найдены фрагменты тиглей, покрытые изнутри известковым слоем. Анализ контактной поверхности керамики, на которую нанесен известковый слой, позволяет выявить следы реакций, свидетельствующих о том, что стекло варилось, а не просто разогревалось в тигле (ссылки см.: Smirniou et al. , 2018). Сравнение «непроваренного» стекла, происходящего из Лишта, с аналогичными находками из Амарны и Кантира, подтверждает эту гипотезу. Здесь же располагалось и производство готовых изделий, свидетельства которого присутствуют на памятнике (Ibid . P. 503–505, 512).

Итоги изучения стекла из Лишта говорят о том, что оно варилось при температуре около 800–900 °С – ниже, чем в Амарне и Кантире, что отразилось на его качестве, более низком, чем в Амарне и Малкате. Здесь преобладает синее стекло, окрашенное медью, при отсутствии широко распространенного в Египте кобальтового; второе и третье места занимают желтое и белое (Ibid. P. 511, 512).

Более низкое качество стекла, обусловленное, вероятно, более низкими температурами, достигавшимися при его варке, ограниченный доступ к таким «экзотическим» ингредиентам, как кобальт и сурьма, говорит о том, что мастерская имела меньше ресурсов, чем те, что располагались при дворцовых комплексах в Малкате, Амарне и Кантире/Пер-Рамсесе. В то же время факт наличия стекловаренной мастерской в Лиште – подтверждение тому, что в эпоху Нового царства стекловаренные центры не всегда были связаны с дворцами фараонов. Более низкое качество продукции может быть обусловлено как его «не дворцовым» статусом, так и отражать общую тенденцию экономического спада в Египте Нового царства – хронологически Лишт относится к более позднему времени, чем прочие стекловаренные комплексы (Ibid. P. 514). При этом сходство свидетельств производства из Амарны, Кантира и Лишта позволило исследователям прийти к заключению, что в Египте периода Нового царства стекловарение было налаженной и тщательно контролируемой отраслью производства ( Rehren , 2014. P. 219).

Свидетельства стеклоделательного производства в Египте эпохи Нового царства зафиксированы еще на двух памятниках: в Мединет-Гуроб – городе вблизи Фаюмского оазиса, в котором располагался царский гарем и, вероятно, жили жены Тутмоса IV (1397–1388 гг. до н. э.), и в Меншийе (Эль-Манше) – одном из памятников, связанном со строительной активностью в эпоху Аменхотепа III (1388–1351 гг. до н. э.), расположенном к северу от Абидоса в Верхнем Египте. Однако данные о материалах с этих памятников, достоверности находок и их датировке нуждаются в уточнении (Brilliant things for Akhenaten…, 2007. P. 21–23).

Одним из важнейших свидетельств торговли стеклом-сырцом в Восточном Средиземноморье является судно, затонувшее у мыса Улу-Бурун возле берегов Малой Азии (Турции) ( Bass , 1987) и датирующееся временем около 1300 г. до н. э. ( Smirniou, Rehren , 2011. P. 59). Здесь были найдены 175 слитков стекла (рис. 2), по форме и размерам примерно соответствующие тиглям из Амарны, Кантира и Лишта ( Rehren, Pusch , 2005. P. 1758; Brilliant things for Akhenaten…,

Рис. 2. Слитки стекла с судна, затонувшего у мыса Улу-Бурун. © Institute of Nautical Archaeology/Donald Frey

2007); их существенно меньшая, чем у находок из Кантира, толщина (3,5–7 и 10 см) предположительно связана с усовершенствованием технологического процесса, произошедшим за те 50–100 лет, которые разделяют находки с судна и из мастерской в Кантире ( Rehren, Pusch , 2005. P. 1758). Как и стекло Амарны, почти все они синего цвета и окрашены кобальтом или медью; один слиток имеет фиолетовый цвет. Результаты анализов химического состава слитков с Улу-Бу-рун, в частности, данные о содержании в нем следовых элементов говорят о египетском происхождении найденного на судне стекла ( Jackson, Nicholson , 2007. P. 111; 2010; Rehren , 2014. P. 220; Pl. 7).

Предположительно, корабль плыл на запад, от берегов Леванта в направлении Эгеи ( Rehren , 2014. P. 220). Помимо слитков он перевозил и готовые стеклянные изделия. О высоком статусе груза корабля говорят помимо стекла прочие его составляющие – кипрские слитки меди, стволы черного дерева и кедра из Ливана, слоновьи бивни и зубы гиппопотама из Египта, раковины моллюсков для производства пурпура из разных пунктов Средиземноморья; из готовых изделий – стеклянные и фаянсовые бусы, золотые изделия, фаянсовые чаши; драгоценные металлы – золото, серебро и электр. Здесь же были найдены скарабей с именем Нефертити и цилиндрические печати из Вавилонии, Ассирии и Сирии ( Henderson , 2013. P. 131, 132).

Факт торговли стеклом находит подтверждение также в письменных и изобразительных источниках. Считается, что именно слитки стекла зафиксированы на египетских росписях в погребальных сооружениях, на которых люди в одежде и с прическами «сирийского типа» несут их в качестве дани фараону (Smirniou, Rehren, 2011. P. 59; Rehren, 2014. P. 219). В письмах из Амарнского архива, датирующегося примерно серединой XIV в. до н. э., есть данные об импорте стекла в Египет из «восточных» стран и по меньшей мере одно упоминание экспорта готовых стеклянных изделий из Египта (Smirniou, Rehren, 2011. P. 59). В них Эхнатон просит левантийских правителей доставить стекло в Египет, и они в ответ посылают ему стекло. Анализ текстов позволяет заключить, что, во-первых, доставка стекла представляется делом столь существенной важности, что заслуживает внимания и прямого участия фараона; во-вторых, местное, египетское, производство стекла было, видимо, не в состоянии полностью удовлетворить потребность в нем, и его значительные количества Эхнатон заказывает за пределами Египта (Rehren, 2014. P. 220).

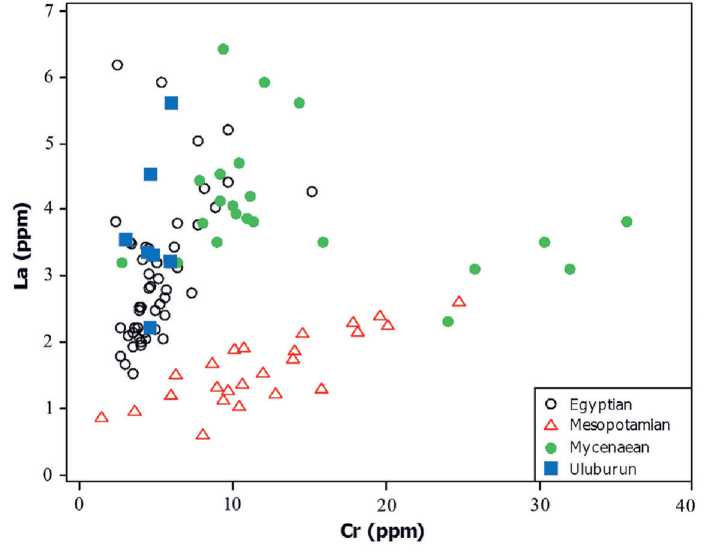

Долгое время стекло из Египта и Месопотамии представлялось исследователям материалом, очень однородным на уровне основного состава. Не получалось установить ни географическую, ни хронологическую разницу между материалом середины и конца II тыс. до н. э. Однако внедрение в археологические исследования новых аналитических техник, в частности, анализа методом LA-ICP-MS, позволило в итоге сделать это на уровне содержания следовых элементов. Различия между стеклом этих двух производственных центров выявляются по содержанию лантана, хрома, титана и циркония ( Shortland et al ., 2007; Rehren , 2014).

Изотопы стронция 87Sr/86Sr и неодима 143Nd/144Nd также позволяют различать стекло Египта и Месопотамии. Кроме того, они показывают, что в Месопотамии существовал не один, а несколько стекловаренных центров (что не удавалось установить по результатам анализа следовых элементов): стекло из данного региона неоднородно, среди него выделяются три группы образцов различного происхождения: предположительно, две из них могут быть связаны с сирийской производственной зоной и Северным Ираком ( Henderson , 2013. P. 179, 180). В то же время они позволяют говорить об общем с геологической точки зрения происхождении стекла из Амарны и Малкаты ( Degryse et al ., 2010; Henderson et al ., 2010; Henderson , 2013. Fig. 6.11).

Информация письменных источников о поставках в Египет стекла-сырца из Месопотамии не находит на сегодня подтверждения среди археометрических данных – анализа следовых элементов и изотопного. Стекло, произведенное в Месопотамии, аналитическими методами в Египте пока не выявлено. При этом, правда, нужно учитывать, что большинство лабораторных исследований проводились для материалов поздней части эпохи поздней бронзы; данные для более раннего периода не публиковались ( Rehren , 2014. P. 221). Д. Хендерсон, опираясь на данные об основном составе, также не исключает, что именно в Месопотамии производилась часть стекла, окрашенного в бирюзовый (или светло-синий) цвет медью, которое попадало в Египет в качестве сырца ( Henderson , 2013. P. 171).

Греция. Существование стеклоделательного производства в Греции эпохи поздней бронзы подтверждается уникальным микенским стилем стеклянных изделий (Smirniou, Rehren, 2011. P. 59). Стекло здесь также происходит преимущественно из дворцов или храмов, что подчеркивает элитарную природу этого материала (Rehren, 2014. P. 220). В материковой Греции и на Крите стеклянные изделия – бусы и сосуды – появляются в XV в. до н. э. или немного ранее (Tite et al., 2005. P. 10); считается, что технология их производства приходит сюда с Ближнего Востока или из Египта. Спектр цветов, используемых в Эгейском мире, практически ограничивается синим и голубым при незначительной доле белого, что в значительной мере совпадает с гаммой слитков с судна Улу-Бурун (Rehren, 2014. P. 221).

Остатки мастерских раннего периода были изучены на Кноссе и Тиринфе.

Недавнее обращение к материалам раскопок Г. Шлимана в Тиринфе позволило выявить отходы стеклоделательного производства в виде капель, прямоугольных в сечении палочек, нитей, возможно, брака (среди отходов встречена бусина синего кобальтового стекла) и пр. Предположительно, здесь производились стеклянные вставки с использованием форм и методом вытягивания. В Тиринфе обрабатывалось бирюзовое и темно-синее стекло, окрашенное соответственно медью и кобальтом. Характер этой мастерской определяется как вторичная, где готовые изделия производились из полуфабрикатов ( Panagiotaki et al. , 2005. P. 14, 15; Panagiotaki , 2008. P. 47). Мастерская не локализована, и датировать ее сложно, однако исследователи считают ее самой ранней на территории материковой Греции, связывая ее существование со строительством или реновацией дворца в Тиринфе; в этом случае terminus ante quem для нее определяется концом XIII в. до н. э ( Panagiotaki et al. , 2005). Предполагается, что мастерские существовали также в Кноссе (период LM IB, примерно первая половина XV в. до н. э.) и в Микенах; в последней найдены каменные формочки, которые могли использоваться для изготовления рельефных бус ( Panagiotaki et al. , 2005. P. 15, 16; Panagiotaki , 2008. P. 45). Однако мастерские раннего периода in situ здесь неизвестны.

Элементный состав эгейского стекла, с одной стороны, имеет много общего со стеклом из Египта и Месопотамии. Синее кобальтовое стекло с Крита и из Микен сопоставимо со стеклом из Амарны и с затонувшего судна Улу-Бу-рун, что позволило исследователям прийти к выводу, что оно практически наверняка было привезено из Египта в форме полуфабрикатов для производства здесь бус и накладок эгейских типов ( Tite et al ., 2005. P. 11, там же см. ссылки). Определить происхождение стекла, окрашенного медью, учитывая близкий основной состав египетского (не кобальтового) и ближневосточного стекла, привлекая лишь эти данные, невозможно (Ibid. P. 12). С другой стороны, изучение репрезентативной выборки состава находок из греческих Фив (Беотия) и Элатеи, охватывающей периоды от III позднеэллинистического (1425/1390– 1390/1370 до н. э.) до раннего протогеометрического (около 1000–950 гг. до н. э.) ( Nikita, Henderson , 2006; Henderson , 2013. P. 167), показало, что часть ее имеет свои особенности, в некоторой степени отличаясь от стекла как из Египта, так и из Месопотамии. Это позволило исследователям предположить, что производство стекла как материала могло существовать и на территории микенской Греции, возможно, при дворцовом комплексе в Фивах, что не исключает и импорт сюда сырца из Египта и Месопотамии, который, в частности, мог использоваться для окрашивания стекла местного производства в кобальтовый синий цвет ( Nikita, Henderson , 2006; Henderson , 2013. P. 170–172). Однако эти данные сложно интерпретировать однозначно, учитывая различные факторы – в частности, то, что состав растительной золы, служившей сырьем стеклоделам, мог сильно варьировать в зависимости от целого ряда причин ( Henderson , 2013. P. 170–172).

Рис. 3. Следовые элементы (лантан и хром) в стекле Месопотамии, Египта и микенской Греции (по: Rehren , 2014. Pl. 7c)

Независимыми методами, позволяющими определить происхождение стекла эпохи поздней бронзы из Греции, – более перспективными для данного направления исследований – являются изотопный анализ и изучение содержания следовых элементов . На сегодня они не подтверждают гипотезу о существовании на территории Греции эпохи поздней бронзы независимого стекловаренного производства на базе золы солончаковых растений3.

Результаты анализов следовых элементов показали, что изделия, происходящие из микенской Греции, относящиеся, судя по стилистике, к местной продукции, изготовлены из импортного стекла: египетского и происходящего с территории Месопотамии (рис. 3), еще раз подтвердив как существование независимого производства стекла в этих двух зонах, так и факт наличия торговли стеклом между Египтом и Грецией микенского периода (Walton et al., 2009; Rehren, 2014. Pl. 7). Лишь небольшая серия образцов из Тиринфа занимает промежуточное положение по содержанию циркония; это позволило исследователям предположить, что использовавшийся здесь материал либо является смесью египетского и ближневосточного стекла, либо имеет иное происхождение, возможно, местное (Panagiotaki, 2008. P. 47, 48; Tite et al., 2008).

Выборка изделий, для которых был проведен изотопный анализ, на сегодня небольшая – она включает 10 образцов с территории Греции, 6 – из Египта и 8 – из Месопотамии. Данные о содержании и изотопном составе стронция и неодима позволяют различать стекло из Египта и Месопотамии, при этом лишь один образец из микенской Греции соответствует по составу стеклу Месопотамии – это найденная на территории Афин импортная бусина типа «Нузи» (XV в. до н. э.), получившего название по памятнику на территории Северного Ирака ( Henderson , 2013. P. 179, 180); состав остальных позволяет говорить об их египетском происхождении. Концентрация неодима и соотношение изотопов 143Nd/144Nd дают возможность предположить, что окрашенное кобальтом синее стекло из микенской Греции XIII–XII вв. до н. э. происходит из мастерской Египта, работавшей на сырье из той же геологической зоны, что и мастерская Амарны, но, предположительно, из другого местонахождения (Ibid. P. 178).

Малая Азия. Составу и происхождению хеттского стекла посвящено новое исследование, основанное на материалах двух памятников в Центральной Анатолии, раскопки на которых велись Японским институтом анатолийской археологии, – Каман-Калеюк и Бюклюкале. Его результаты опубликованы пока лишь в форме тезисов. Для 40 образцов стекла, происходящих из слоев эпохи Хетт-ского царства (включая фрагмент сосуда), был изучен химический и изотопный состав. В итоге было установлено, что все оно связано происхождением с Месопотамией – египетского стекла среди них не зафиксировано. Итоги исследования доставили одновременно наиболее раннее свидетельство стеклоделательного производства на территории Месопотамии в XVI в. до н. э. и факт торговли стеклом в этот период ( Henderson et al ., 2018).

Список литературы История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Часть 1. Эпоха поздней бронзы

- Галибин В. А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское Востоковедение. 216 с. (Труды ИИМК РАН; т. 4) (Archaeologica Petropolitana; 11.)

- Щапова Ю. Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). М.: Изд-во МГУ. 200 с.

- Bass G. F., 1987. Oldest known shipwreck reveals splendors of the Bronze Age // National Geographic. Vol. 172. No. 6. P. 692–733.

- Bimson M., Freestone I., 1988. Some Egyptian glasses dated by royal inscriptions // Journal of Glass Studies. Vol. 30. P. 11–15.

- Brilliant things for Akhenaten: the production of glass, vitreous materials, and pottery at Amarna site O45.1 / Ed. P. T. Nicholson. London: Egypt exploration society, 2007. 393 p.

- Degryse P., Boyce A., Erb-Satullo N., Eremin K., Kirk S., Scott R., Shortland A. J., Schneider J., Walton M., 2010. Isotope discriminants between late Bronze Age glasses from Egypt and the Near East // Archaeometry. Vol. 52. Iss. 3. P. 380–388.

- Henderson J., 1998. Scientific analysis of glass and glaze from Tell Brak and its archaeological implications // Excavations at Tell Brak. Vol. 1. The Mitanni and Old Babylonian periods / Eds.: D. Oates, J. Oates, H. McDonald. Cambridge: McDonald Institute Monographs. P. 94–98.

- Henderson J., 2013. Ancient Glass: an Interdisciplinary Exploration. Cambridge: Cambridge University Press. 433 p.

- Henderson J., Chenery S., Evans J., Omura S., Matsumura K., 2018. Do the Hittites make glass // Annales du 21e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Résumés / Ed. by O. Sevindik. Istanbul. P. 63.

- Henderson J., Evans J., Nikita K., 2010. Isotopic evidence for the primary production, provenance and trade of late Bronze Age glass in the Mediterranean // Mediterranean Archaeology and Archaeometry. Vol. 10. Iss. 1. P. 1–24.

- Jackson C. M., Nicholson P. T., 2010. The provenance of some glass ingots from the Uluburun shipwreck // Journal of Archaeological Science. Vol. 37. Iss. 2. P. 295–301.

- Jackson C. M., Nicholson P., 2007. Compositional analysis of the vitreous materials found at Amarna // Brilliant things for Akhenaten: the production of glass, vitreous materials, and pottery at Amarna site O45.1 / Ed. P. T. Nicholson. London: Egypt exploration society. P. 101–116.

- Nikita K., Henderson J., 2006. Glass Analyses from Mycenaean Thebes and Elateia: Compositional Evidence for a Mycenaean Glass Industry // Journal of Glass Studies. Vol. 48. P. 71–120.

- Panagiotaki M., 2008. The technological development of Aegean vitreous materials in the Bronze Age // Vitreous materials in the Late Bronze Age Aegean / Eds.: C. M. Jackson, E. C. Wager. Oxford: Oxbow books. P. 34–63. (Sheffield Studies in Aegean Archaeology; 9.)

- Panagiotaki M., Papazoglou-Manioudaki L., Chatzi-Spiliopoulou G., Andreopoulou-Mangou E., Maniatis Y., Tite M. S., Shortland A., 2005. A glass workshop at the Mycenaean citadel of Tiryns in Greece // Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Nottingham: Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 14–18.

- Petrie W. M. F., 1894. Tell-el-Amarna. London: Methuen & Co. 95 p.

- Rehren Th., 1997. Ramessid glass-colouring crusibles // Archaeometry. Vol. 39, iss. 2. P. 355–368.

- Rehren Th., 2001. Aspects of the production of cobalt-blue glass in Egypt // Archaeometry. Vol. 43. Iss. 4. P. 483–489.

- Rehren Th., 2014. Glass Production and Consumption between Egypt, Mesopotamia and the Aegean // Contextualising grave inventories in the Ancient Near East / Ed. P. Pfälzner et al. Wiesbaden: Harrassowitz. P. 217–223. (Quanta Studien Supplement; 3.)

- Rehren Th., Pusch E. B., 2005. Late Bronze Age glass production at Quantir-Piramesses, Egypt // Science. Vol. 308. Iss. 5729. P. 1756–1758.

- Rehren Th., Pusch E. B., 2007. Glass für den Pharao – Glassherstellung in der Spätbronzezeit des Nahen Ostens // Einführung in die Archäometrie / Ed. G. Wagner. Berlin: Springer. P. 215–235.

- Rehren Th., Pusch E. B., Herold A., 2001. Qantir-Piramesses and organisation of the Egyptian glass industry // The social context of technological change: Egypt and the Near East, 1650–1150 BC / Ed. A. Shortland. Oxford: Oxbow books. P. 223–238.

- Shortland A., 2000. Vitreous Materials at Amarna: the Production of Glass and Faience in 18th Dynasty Egypt. Oxford: Archaeopress. 184 p. (BAR. International series; 827.)

- Shortland A., 2001. Social influences on the development and spread of glass technology // The social context of technological change: Egypt and the Near East, 1650–1550 BC / Ed. A. Shortland. Oxford: Oxbow books. P. 211–222.

- Shortland A. J., Rogers N., Eremin K., 2007. Trace Element Discriminants between Egyptian and Mesopotamian Late Bronze Age Glasses // Journal of Archaeological Science. Vol. 34. Iss. 5. P. 781–789.

- Shortland, A., Tite M.S., 2000. Raw materials of glass from Amarna and implications for the origins of Egyptian glass // Archaeometry. Vol. 42. P. 141–151.

- Shortland A. J., Tite M. S., Ewart I., 2006. Ancient exploitation and use of cobalt alums from the Western Oases of Egypt // Archaeometry. Vol. 48. Iss. 1. P. 153–168.

- Smirniou M., Rehren Th., 2011. Direct evidence of primary glass production in late Bronze age Amarna, Egypt // Archaeometry. Vol. 53. Iss. 1. P. 58–80.

- Smirniou M., Rehren Th., Gratuze B., 2018. Lisht as a New Kingdom Glass-Making Site with Its Own Chemical Signature // Archaeometry. Vol. 60. Iss. 3. P. 502–516.

- Tite M. S., Shortland A. J., 2003. Production Technology for copper- and cobalt-blue vitreous materials from the New Kingdom Site of Amarna – a reapparaisal // Archaeometry. Vol. 45. Iss. 2. P. 285–312.

- Tite M., Hatton G. D., Shortland A. J., Maniatis Y., Kavoussanaki D., Panagiotaki M., 2005. Raw materials used to produce Aegean Bronze Age glass and related vitreous materials // Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. Nottingham: Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 10–13.

- Tite M., Shortland A., Hatton G., Maniatis Y., Kavoussanaki D., Pyrliand M., Panagiotaki M., 2008. The Scientific Examination of Aegean Vitreous Materials – Problems and Potential // Vitreous materials in the Late Bronze Age Aegean / Eds.: C. M. Jackson, E. C. Wager. Oxford: Oxbow books. P. 105–125. (Sheffield Studies in Aegean Archaeology; 9.)

- Walton M. S., Shortland A. J., Kirk S., Degryse P., 2009. Evidence for the trade of Mesopotamian and Egyptian glass to Mycenaean Greece // Journal of Archaeological Science. Vol. 36. Iss. 7. P. 1496–1503.