История развития хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела позвоночника

Автор: Яриков А. В., Павлинов С. Е., Мереджи А. М., Котельников А. О., Смирнов И. И., Соснин А. Г., Перльмуттер О. А., Фраерман А. П., Хомченков М. В., Леонов В. А.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Литературные обзоры

Статья в выпуске: 3 (73), 2020 года.

Бесплатный доступ

Во всем мире болями в спине страдает большая часть населения. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника являются одной из важнейших проблем современной медицины. Доля данного заболевания, поражающего людей наиболее активной социальной группы, составляет от 20% до 80% случаев временной нетрудоспособности. Цель работы - представить историю развития хирургических методов лечения дегенеративных заболеваний позвоночника. Материалы и методы. Проведен анализ литературы, представленной в базах данных PubMed, eLibrary и Cochrane. Результаты. В работе описаны все виды оперативных вмешательств, применяемых при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника: декомпрессивные, декомпрессивно-стабилизирующие и реконструктивно-стабилизирующие. Описаны показания к каждому из методов оперативного пособия. Проведено сравнение результатов декомпрессивных вмешательств: микрохирургической, тубулярной и эндоскопической микродискэктомий. Описаны и сравнены современные доступы к поясничному отделу позвоночника: PLIF, TLIF, XLIF, ALIF. Далее в работе описаны основные принципы реконструктивно-стабилизирующих операций: измерение позвоночно-тазовых соотношений, классификация вертебротомий. Заключение. Эндоскопическая хирургия позвоночника является прерогативной в лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника из-за более сокращенного пребывания в клинике, меньшей травматизации тканей, более низкой употреблении анальгетиков и быстрой восстановлении трудоспособности. Декомпрессивно-стабилизирующие операции в настоящее время применяются у пациентов без нарушения сагиттального и фронтального балансов. Выбор способа фиксации (задний, передний или их комбинация) должен зависеть от опыта клиники, навыков хирурга и анатомических особенностей пациента. Вертебротомии проводят только при нарушении сагиттального и фронтального баланса.

Микродискэктомия, перкутанная дискэктомия, эндоскопическая дискэктомия, вертербротомия, позвоночно-тазовый баланс

Короткий адрес: https://sciup.org/142226438

IDR: 142226438 | УДК: 617.547 | DOI: 10.17238/issn2072-3180.2020.3.121-136

Текст научной статьи История развития хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела позвоночника

Боли в поясничном отделе позвоночника (ПОП) являются одной из наиболее распространенных жалоб, с которыми люди обращаются к врачу [1, 2].

В настоящее время выбор метода оперативного лечения при дегенеративных заболеваниях ПОП вызывает споры [3, 4]. Несмотря на богатый накопленный опыт лечения и существенные продвижения в хирургической технике, в том числе малоинвазивной, нет единогласного понимания и всеобщего алгоритма для решения проблемы дегенеративно-дистрофических заболеваний ПОП.

Основная часть

Все имеющиеся доступы в настоящее время разделены на 4 принципиально различные техники [5]:

— перкутанная

— эндоскопическая

-

— минимально инвазивная

-

— открытая

Все операции при дегенеративных заболеваниях ПОП подразделяются на: декомпрессивные, декомпрессивно-стабили-зирующие и реконструктивно-стабилизирующие.

Декомпрессивные операции.

В 1934 г. W. Mixtеr и J. Bаrr обосновали необходимость декомпрессии структур позвоночного канала (ПК) путем удаления грыжи межпозвонкового диска (МПД) через ляминэктомию у 12 пациентов с люмбоишалгией [6, 7, 8]. Впервые грыжу МПД в России удалил И.С. Бабчин в 1935 г. из заднего доступа [9]. В 1939 г. L.G. Love разработал доступ, при котором производилось смещение дурального мешка и декомпрессия корешка через удаление грыжи с резекцией МПД [1]. В дальнейшем этот способ с дополнениями и модификациями получил широкомасштабное распространение. В 1941 г. W. Dandy произвел кюретаж МПД для профилактики рецидивов и формирования сращения тел позвонков.

В 1970 г. Р. Kambin инициировал исследование возможности непрямой декомпрессии ПК с помощью нуклеотомии из заднебокового доступа, используя канюлю Крейга. Анатомическое описание безопасной рабочей зоны в нижнем отделе межпозвонкового отверстия (треугольник Kambin) явилось основой для формирования эндоскопического трансфораминального доступа [10].

В 1975 г. S. Hijikata выполнил перкутанную нуклеотомию через заднебоковой доступ.

В 1977 г. нейрохирургии M.G. Yasargil и W. Caspar независимо друг от друга представили метод микродискэктомии (МКД) с применением микроскопа. В дальнейшем Williams, Wilson, Goald и Ebeling усовершенствовали и пропагандировали методику МКД на ПОП. Доступ был уменьшен до 3 см, а в ходе МКД для лучшей визуализации применялись дистракторы для разведения мышц и микроскоп (в основе лежала методика Love J.) [9, 1]. Новая нейрохирургическая технология обеспечила великолепное освещение и увеличение операционного поля, снизила травматичность операции, что проявилось на исходах лечения. Эффективность данной методики достигала 94%, и это было обусловлено возможностью проведения адекватного удаления МПД без разрушения заднего опорного комплекса ПОП [6]. Каждая хирургия развивается по пути минимизации операционной травмы [5, 11].

В 1986 г. А. Schreiber и Y. Suezawa была описана перкутанная эндоскопическая нуклеотомия из двустороннего бипортального заднебокового доступа [12].

В 1988 г. S. Young et. al. подробно изложили технику ипси- и контралатеральной микрохирургической декомпрессии ПК из унилатерального доступа [13]. В 1991 г. J. McCulloch модифицировал метод и применил его в лечении дегенеративного стеноза ПОП и спондилолистеза. Он доказал, что может быть достигнут вполне приемлемый эффект: 76% лиц удовлетворены результатами лечения [14, 15].

Стремление дополнительно уменьшить нейрохирургическую инвазию привело K.T. Foley и M.M. Smith в 1996 г. к разработке метода микрохирургического удаления грыжи ПМД с эндоскопической ассистенцией [16].

В 1995 г. J. Destandau сообщил об эндоскопической методике МКД интраламинарным доступом и представил набор инструментов для данного вида вмешательства [17].

Mathews Н.Н. и Ditsworth D. A. в 1996 г. и 1998 г. сообщили о применении фораминоскопического доступа в трансфо- раминальной хирургии [18, 19]. Широкое распространение чрескожной хирургии ПОП стало возможным после описания и иллюстрации P. Kambin в 1991 г. анатомических ориентиров — «треугольника безопасности» межпозвонкового отверстия.

В 1997 г. A. Yeung представил оборудование для заднебоковой эндоскопической МКД YESS, а T. Hoogland — схожую систему TESSYS [20, 21, 22]. С того времени были усовершенствованы, разработаны и внедрены новые доступы и техники перкутанной эндоскопической трансфораминальной МКД различными нейрохирургами. В настоящее время имеются оборудования фирм «Destandau», «Easy-Go», «Smart», «SpineTIP TESSYS», «YESS» и «Vertebris» для проведения эндоскопической МКД [20, 7, 23].

В начале 2000-х гг. для МКД были разработаны инструменты, эндоскоп и видеосистемы METRx. Эндоскоп представляет собой тубулярный ретрактор, который подвижен во вставке, позволяет использовать все пространство, создаваемое тубулярным ретрактором, для работы с применением микроскопа [20]. Ее преимущества заключается в выполнении разрезов меньшей длины (1,5–2,0 см) и щадящем межмышечном разделении.

В 2007 г. «Karl Storz» разработал коммерческий вариант инструментария Destandau [20]. Этот набор включает овальный конусовидный тубус, обтуратор, рабочую вставку с каналами для эндоскопа, отсоса, ретрактора и специальный набор кусачек и др. В Dеstаndаu применяется 18 см ригидный эндоскоп диаметром 4 мм и с торцевой оптикой [8], которая полностью эндоскопическая и исключает возможность использования микроскопа [20, 24].

В 2009 г. «Karl Storz» выпустила разработанную J. Oertel et. al. эндоскопическую систему для выполнения МКД интраламинарным доступом «Easy-Go» [20]. Системы «Smart» и «Easy-Go» идентичны по конструктивным особенностям и состоят из набора дилататоров, рабочего тубуса с присоединяемым к нему угловым (30°) эндоскопом и держателя эндоскопа. В «Smart» эндоскоп вводится по отдельному каналу под углом к тубусу, а в «Easy-Go» — по специальному каналу в самом тубусе. «Easy Go» приобрела более широкое распространение, так как дает возможность легко перейти от открытой МКД к эндоскопической ассистенцией МКД. Применение этих систем «Smart» и «Easy-Go» возможно и при эндоскопических вмешательствах, и при применении микроскопа [25, 17].

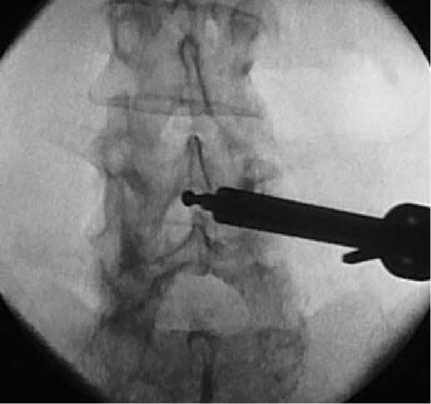

В настоящее время самой динамично развивающейся технологией представляются системы для чрескожной (или перкутанной) внеполостной ригидной внутриканальной нейроэндоскопии ПОП. Эндоскопические системы для трансфораминальной МКД «YESS», «Vertebris» и «TESSYS» значительно отличаются по своей идеологии от вышеперечисленных. С помощью последовательного применения направляющей иглы и тубусов устанавлива- ется фораминоскоп с рабочим каналом для инструментов (рис. 1) [20, 7].

Рис. 1. Интраоперационная рентгенография. Фораминоскоп установлен в МПД

Однако применение трансфораминального доступа, особенно на уровне L5–S1 лимитировано из-за многих анатомических особенностей [26]. При невозможности применения трансфораминального доступа на уровне L5–S1, примененяется эндоскопическая МКД через ин-з траламинарный доступ. При помощи технологии «ILessys Delta» выполняется полноценная эндоскопическая деком-д прессия ПК при центральном и латеральном стенозе ПК, как стороны интереса, так и контралатеральной стороны из одной точки доступа через 6 мм рабочий порт «Full HD» эндоскопа. Данная декомпрессия выполняется под эндоскопическим и рентген-навигационным контролем при помощи римеров, костных кусачек (рис. 2) и высокоскоростного бора с алмазной фрезой (рис. 3).

Интраламинарный доступ имеет преимущества по сравнению с трансфораминальным доступом в виде отсутствия рисков повреждения выходящего корешка и возможности удаления грыжевых фрагментов высокой степени миграции. По данным большинства авторов, именно миграция грыжевого секвестра является основной причиной неудач эндоскопической МКД на ПОП [20, 27]. Развитие эндоскопических технологий позволяет выполнять декомпрессии ПК, проводить фораминопластику, удалять секвестры на всех уровнях ПОП. Применение эндоскопических технологий при повторных операциях любой сложности позволяет достичь минимума развития рубцово-спаечный процесса.

Рис. 2. Интраоперационная картина эндоскопической МКД. Декомпрессия ПК с помощью костных кусачек

Рис. 3. Интраоперационная рентгенография. Контроль положения высокооборотного бора при эндоскопической МКД

Schizas С. et. al. среди недостатков эндоскопической МКД указывает на низкое качество изображения, которое не дает объема и глубины в сравнении с микроскопическим [28]. Но современные эндоскопы позволяют визуализировать анатомические структуры за границами тубулярного ретрактора, а во время вмешательства тубус можно применять как ретрактор [20].

Schick U. et. al. нейрофизиологическим методом оценили степень раздражения нервного корешка во время эндоскопической МКД и во время открытой [29]. Работа доказала, что при эндоскопической МКД механически вызванных потенциалов зафиксировано статистически меньше как на этапе доступа, так и в процессе мобилизации корешка.

Дозы рентгеновской нагрузки на пациента и медицинский персонал при использовании трансфораминальной эндоско- пической МКД достоверно выше, чем при интерламинарной, однако использование электромагнитной навигации позволяет существенно сократить лучевую нагрузку и время операции [22, 30].

В Таблице 1 представлены результатов различных способов выполнения МКД.

Исходя из данных таблицы, эндоскопическое удаление МПД обладает следующими преимуществами: минимальная операционная травма, уменьшение доз приема анальгетиков, снижение сроков стационарного лечения и послеоперационной реабилитации. Клинические исследования показали более быстрый возврат к труду после эндоскопической операции на МПД, что в свою очередь снижает социально экономическую нагрузку на пациента. Начало XXI века ознаменовалось широким внедрением в нейрохирургическую практику чрескожной эндоскопической МКД ПОП [22, 37]. В России разработкой и пропагандой эндоскопических технологий занимались Люлин С.В., Басков А.В., Борщенко И.А., Гуща А.О., Арестов С.О., Шевелев И.Н., Коновалов Н.А., Волков И.В., Кравцов М.Н. [24, 22, 38, 39]. В США ежегодно производится около 300–400 тыс. МКД [39, 40].

Декомпрессивно-стабилизирующие операции.

В хирургическом лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний ПОП в настоящее время применяются различные оперативные методы стабилизации ПОП: АLIF, РLIF, РLF (без межтелового импланта), ТLIF, LLIF (ХLIF, DLIF), OLIF и транспедикулярная фиксация (ТПФ) [25, 41, 42]. R.B. Cloward в 1943 г. впервые выполнил РLIF на ПОП с целью декомпрессии невральных структур и межтелового спондилодеза у лиц с грыжами МПД [3]. Вопреки тому, что частота осложнений была высокой, включая и несостоятельность спондилодеза, его работы носили достаточно обнадеживающий характер.

В 1970 г. R. Cаmille внедрил в клиническую практику ТПФ, что стало прорывом в развитии стабилизации позвоночника.

H.M. Mayer в 1977 г. выполнил OLIF при стабилизации ПОП, для проведения которого применил специализированные ретракторы и инструменты [3, 10]. При OLIF надо было мобилизовать v. iliaca communis sinistra при работе на сегменте L4-5, что снижало риск ее повреждения. Авторы отметили невозможность выполнения прямой декомпрессии структур ПК при OLIF.

Одним из наиболее распространенных вариантов спондилодеза на ПОП является TLIF, который был описан Harms и Jeszenszky в 1998 г. [43, 44]. В 2006 г. N. Anand et al. модифицировали технику TLIF с акцентом на восстановление лордоза сегментарного и ПОП, так именуемый cantilever (опрокидывающий) TLIF (сTLIF).

Таблица 1

|

Автор, год |

МКД |

Результаты |

||

|

Эндоскопическая |

Открытая (микрохирургическая) |

Тубулярная |

||

|

Шевелев И.Н., 2008 [29] |

31 |

37 |

Регресс жалоб и неврологической симптоматики в обеих группах не различался. Сроки пребывания в стационаре и временной нетрудоспособности пациентов в группе эндоскопии короче. |

|

|

Harrington J.F., 2008 [31] |

31 |

35 |

Разницы между группами по продолжительности операции, кровопотере, частоте осложнений и исходам не было выявлено. Отмечено снижение доз обезболивающих в послеоперационном периоде после эндоскопии. |

|

|

German J.W., 2008 [32] |

45 |

123 |

Статистически достоверных отличий между группами не было выявлено по продолжительности операции и частоте послеоперационной ликвореи. Зафиксировано снижение продолжительности послеоперационного пребывания в стационаре, интраоперационной кровопотери, потребности в наркотических анальгетиках в послеоперационном периоде в группе эндоскопии. |

|

|

Ryang Y.M., 2008 [33] |

30 |

30 |

Статистической разницы по параметрам (снижение мышечной силы и боли, изменение качества жизни при использовании шкал ВАШ, ODI и SF-36) не зафиксировано. Кровопотеря и частота послеоперационных осложнений были меньше в группе тубулярного ретрактора. |

|

|

Liu W.G., 2009 [31] |

104 |

82 |

В группе эндоскопии продолжительность госпитализации, частота осложнений и стоимость лечения была меньше |

|

|

Arts М., 2011 [35] |

161 |

167 |

Продолжительность операции при тубулярной МКД в среднем на 11 мин меньше, чем при открытой. Достоверной разницы по продолжительности послеоперационного нахождения в стационаре, частоте послеоперационных осложнений, а также в отношении изменений интенсивности боли по различным шкалам не выявлено |

|

|

Арестов С.О., 2014 [5] |

183 |

Данные литературы |

Эндоскопия по техническим характеристикам и возможностям не уступает открытой МКД. Технические возможности метода дают возможность производить декомпрессию нервных структур, что может быть использовано при лечении стенозов ПК. |

|

|

Волков И.В., 2017 [24] |

101 |

153 |

Клинические результаты в двух группах не различались. Важной проблемой эндоскопии авторы подчеркивают продолжительность «кривой обучения». |

|

Продолжение Таблицы 1

|

Кравцов М.Н., 2018 [22] |

110 |

331 |

Статистически значимых различий между группами по частоте периоперационных осложнений не выявлено. Время оперативного вмешательства и сроки пребывания в стационаре были меньше в группе эндоскопии. Достоверных различий в резидуальном периоде по выраженности болей в спине и нижних конечностях, оценке по шкалам ODI и SF-36 не установлено. Дозы лучевой нагрузки пациента при трансфораминальной оказались достоверно выше, чем при интерламинарной технике и открытой МКД |

|

|

Rui Shi, 2018 [36] |

1093 |

1068 |

Не было выявлено разницы между группами в отношении продолжительности операции, баллов по шкалам ODI и ВАШ, частоте осложнений. Эндоскопия снижает длину разреза, интраоперационную кровопотерю, длительность постельного режима, послеоперационное пребывание в клинике. Открытая имела преимуществ в меньшем времени интраоперационной рентгеноскопии и риске развития рецидива |

Техника LLIF был разработан B.M. Ozgur в 2006 г. и представляет собой доступ к МПД через латеральный забрюшинный и m. psoas [1]. Доступ к сегментам Th11–L5 возможно осуществить путем XLIF. В настоящее время ХLIF зарекомендовал себя как высокоэффективная методика коррекции сагиттального и фронтального сегментарного балансов, латеролистеза и сегментальной нестабильности [45, 46].

Все преимущества и недостатки доступов к ПОП представлены в Таблице 2.

Сравнение преимуществ и недостатков доступов к ПОП

Таблица 2

|

PLIF |

TLIF |

XLIF |

ALIF |

|

|

Риск повреждения невральных структур |

+ |

+ |

– |

– |

|

Риск повреждения поясничного сплетения |

– |

– |

+ |

± |

|

Развитие эпидурального фиброза |

+ |

+ |

– |

– |

|

Резекция задних опорных структур ПОП |

+ |

+ |

– |

– |

|

Отработанные («знакомые») доступы |

+ |

+ |

– |

– |

|

Широкая, адекватная декомпрессия; возможность ревизии ПК |

+ |

+ |

– |

– |

|

Риск повреждения магистральных сосудов, мочеточника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства |

– |

– |

± |

+ |

|

Возможность установки более одного импланта |

+ |

+ |

+ |

± |

|

Восстановление лордоза ПОП, возможность непрямой декомпрессии ПК |

– |

± |

+ |

+ |

|

Высокая частота формирования спондилодеза, возможность применения кейджа с большой площадью опоры |

± |

± |

+ |

+ |

|

Быстрая активизация пациента, сокращение срока реабилитации |

– |

– |

+ |

+ |

Примечание: Как следует из данных таблицы, каждый доступ к ПОП имеет свои преимущества и недостатки.

Сравнение результатов МКД, выполненных различными способами

Возможность выполнения доступов к ПОП в зависимости от уровня фиксированного сегмента представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Сравнение доступов для фиксации ПОП в зависимости от сегмента

|

PLIF |

TLIF |

XLIF |

ALIF |

|

|

Th12-L1-L2 |

± |

± |

+ |

– |

|

L2-L3 |

+ |

+ |

+ |

– |

|

L3-4 |

+ |

+ |

+ |

± |

|

L4-5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

L5-S1 |

+ |

+ |

– |

+ |

Примечание:

+ возможен;

– невозможен;

± выполнение зависит от анатомических особенностей пациента.

Реконструктивно-стабилизирующие операции.

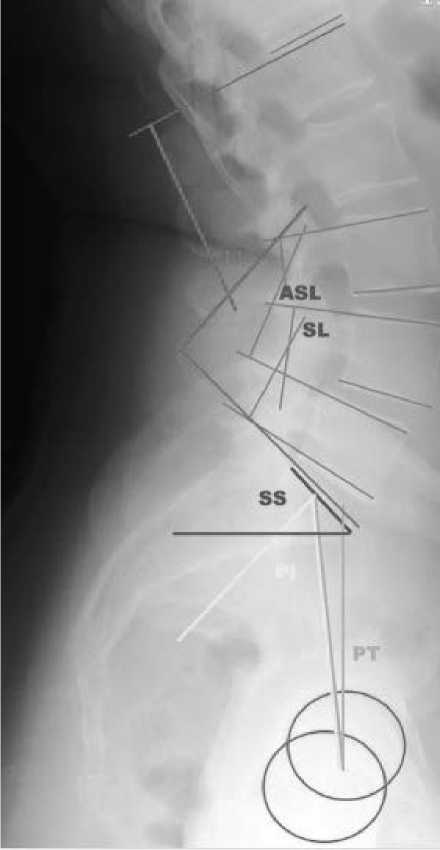

Сагиттальный и фронтальный баланс. В коррекции деформации позвоночника воздействие на сагиттальный баланс и пояснично-тазовые соотношения значительно улучшает качество жизни [47, 48]. В 1983 г. Vidal и Marnay анонсировали исследование о морфологии и сагиттальном балансе тела при спондилолистезе, в котором выделены 4 характеристики этой патологии: смещение позвонка, ретроверсия таза, наклон крестца, передняя дислокация тазобедренных суставов [49]. Показатели сагиттальных позвоночно-тазовых соотношений вертикальной позы были изучены G. Duval-Beapure et al. в 1992 г. при барицентриметрических исследованиях [50]. В настоящее время имеется большое количество рентгенологических параметров, на основании оценки которых производится оценка состояния баланса. Основными параметрами позвоночно-тазового баланса являются: тазовый индекс (PI), наклон таза (PT), наклон крестца (SS), лордоз ПОП (LL), сегментарный лордоз (SL) и лордоз на смежном сегменте выше уровня вмешательства (ASL) [51, 52, 53]. PI (угол между перпендикуляром от центральной точки замыкательной пластинки S1 и линией, соединяющей эту точку с центром головок бедренных костей) является постоянной анатомо-морфологической величиной и норма его составляет 30–80° [54]. Высокий PI — фактор риска развития спондилолистеза. SS — угол между верхней кортикальной пластинкой S1 и горизонтальной линией, PT — угол между вертикальной линией и линией, соединяющей центральную точку плоскости замыкательной пластинки S1 с бикоксофеморальной осью (норма 12–18°), LL — угол, образованный перпендикулярами к плоскостям сечения верхней замыкательной пластинки тела позвонка L1 и верхней замыкательной пластинки S1 (норма 30–80°). РТ показывает степень ротации (ретро- или антеверсии) таза вокруг бикоксофеморальной ости, обеспечивающей положение таза, позволяющей поддерживать вертикальное положение и меняться по мере прогрессирования дегенеративных заболеваний. SL — угол между верхней кортикальной пластиной верхнего и нижней кортикальной пластиной нижнего позвонка и ASL — угол между верхней пластиной позвонка, локализованного выше зоны спондилодеза, и нижней пластиной верхнего позвонка зоны фиксации (рис. 4).

Рис. 4. Расчет показателей позвоночно-тазовых соотношений в программе Surgimap

Вышеперечисленные показатели коррелируют с общим балансом позвоночника и могут меняться в зависимости от позы пациента и нейрохирургического лечения.

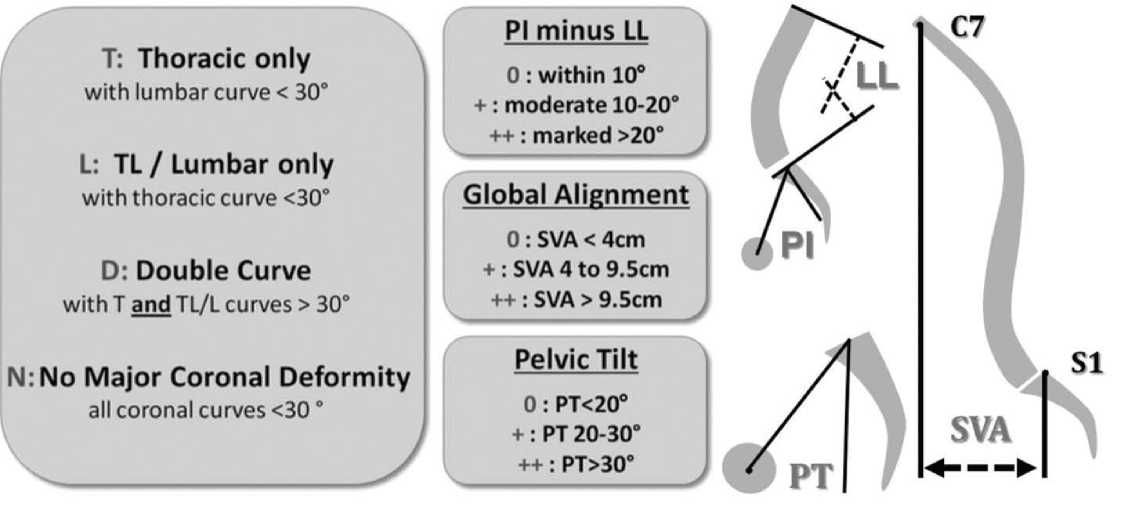

Adult spinal deformyty (ASD) является одной из основных нозологий, к которой применительно понятие сагиттального и фронтального баланса [55]. В последнее время широкое распространение приобрела оценка сагиттальных и фронтальных модификаторов, положенных в основу классификации ASD-SRS–Schwab (рис. 5).

Coronal Curve Types Sagittal Modifiers

Рис. 5. Классификация ASD-SRS–Schwab

В 2009 г. Schwab F. и Lafage V. обнаружили связь между показателями позвоночно-тазовых соотношений, проявлениями болей и качеством жизни [56]. Снижение качества жизни, выраженность клинических проявлений напрямую варьирует с увеличением степени смещения головы кпереди относительно таза [52]. Так, большая разница между PI и LL ведет к уплощению лордоза ПОП и грудного кифоза и нарушению глобального сагиттального баланса. Нарушение соотношения PI-LL представляется главным параметром для продуктивной хирургической коррекции сагиттального баланса ПОП. Из-за того, что PI представляется постоянной анатомической величиной, PI-LL предоставляет точность расчета нужной коррекции сагиттального баланса за счет изменения LL.

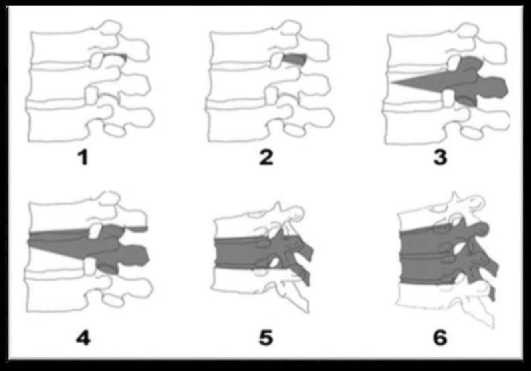

Основной хирургической опцией при сагиттальном/фрон-тальном дисбалансе является реконструктивно-стабилизи-рующее оперативное вмешательство. Целью данной опции является коррекция сагиттального/фронтального профиля пациента путем мобилизации сегмента. Мобилизация сегмента ПОП достигается за счет применения одного из вариантов вертебротомии. В 2014 г. Schwab F. создал унифицированную шкалу классификации остеотомий позвоночника (рисунок 5 и Таблица 4).

Рис.5. Вертебротомии позвоночника по Schwab F.

Данная классификация позволяет унифицировать подход в лечении ADS и легче общаться всем вертебрологам. Частота развития неврологического дефицита при выполнении остеотомий Grade 4–6 может достигать около 20,6%.

Таблица 4

|

Grade |

Объем резекции анатомических структур |

Описание |

Вид доступа к позвоночнику |

|

1 |

Частичная резекция ДОС |

Резекция суставных отростков |

Только задний |

|

2 |

Полная резекция ДОС |

Полная резекция нижних и верхних суставных отростков и желтой связки. Может быть дополнена резекцией задних структур (дуги, остистых отростков, над- и межостистых связок) |

Только задний |

|

3 |

Ножки и частично тело позвонка |

Клиновидной резекция тела до переднего кортикального слоя тел позвонков, всех задних элементов позвонка и его ножек |

Только задний. Комбинация заднего с передним |

|

4 |

Ножки, частичная тела позвонка и МПД |

Широкая клиновидной резекции тела позвонка (вершина границы локализуется в области переднего верхнего угла тела позвонка и достигает нижней замыкательной пластинки тела вышележащего позвонка), всех задних элементов позвонка и ножек |

Только задний. Комбинация заднего с передним |

|

5 |

Все элементы позвонка и смежные МПД |

Полное удаление всех передних и задних элементов позвонка со смежными МПД |

Только задний. Комбинация заднего с передним |

|

6 |

Нескольких позвонков и МПД |

Резекции нескольких позвонков со смежными МПД |

Только задний. Комбинация заднего с передним |

Полное описание резекций элементов позвонка в зависимости от вертебротомии по Schwab F.

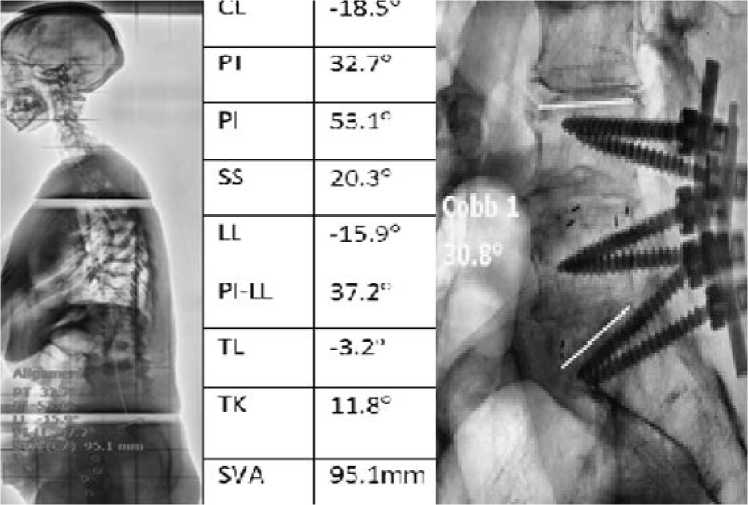

Рис. 6. Пациентке с ASD выполнена остеотомия по типу Schwab II на уровне L4-L5-S1

Вертебротомия ПОП неразрывно связана с последующим применением различных вариантов стабилизации позвоночника (передняя: ALIF, DLIF, TLIF, PLIF, и др.; задняя инструментальная фиксация (ТПФ); комбинированная (передняя и задняя). Пример применения реконструктивно-стабилизирующего оперативного вмешательства у пациента с ASD представлен на рис. 6.

Коррекция и комбинированная фиксация сегментов L4-L5-S1: PLIF лордотическими кейджами (8°) и ТПФ. По данным контрольной рентгенографии ПОП: отмечается коррекция LL за счет фиксации в сегментах L4-S1 более 50%.

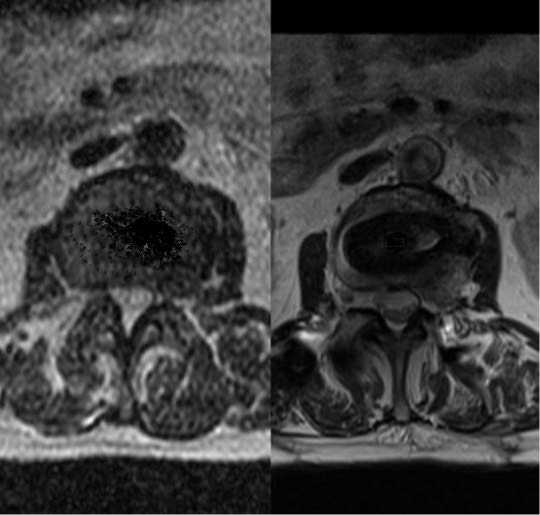

По данным разных авторов, использование ALIF позволяет увеличить угол в сегменте до 12–14°, DLIF — до 12°, TLIF — до 8°, PLIF — до 7° [54, 57]. Следовательно, чем выше угол, тем больше возможности в проведении непрямой декомпрессии (рис. 7).

Рис. 7. МРТ ПОП. Непрямая декомпрессия после проведения XLIF L4-5

Заключение

Эндоскопическая хирургия является прерогативным метолом лечения дегенеративных заболеваний ПОП из-за более короткого нахождения в клинике, меньшей травматизации тканей, снижения приема анальгетиков и более быстрого возвращения пациента к труду. В настоящее время чрескожная эндоскопическая МКД на ПОП рассматривается как альтернатива традиционной МКД с возможностью использования «нейрохирургии одного дня». Недостатками эндоскопической МКД представляются длительное обучение новой операции, высокие рентгеновские нагрузки на медицинский персонал, большие затраты на приобретение оборудования и расходных материалов.

Декомпрессивно-стабилизирующие операции в настоящее время применяются у пациентов без нарушения сагиттального и фронтального балансов. Выбор способа фиксации (задний, передний или их комбинация) должен зависеть от опыта клиники, навыков нейрохирурга, анатомических особенностей пациента и поставленных задач при лечении больного.

Вертебротомии поводят только при нарушении сагиттального и фронтального баланса. Вертебротомии (Grade 1 и 2) малотравматичны и не связаны с высокой частотой осложнений, однако их использование рационально при мобильных деформациях, а продуктивность коррекции незначительна (10–15°). Наиболее радикальной методикой коррекции сагиттального баланса является вертебротомии Grade 5 и 6, позволяющие провести реконструкции и коррекции тяжелейших ригидных двухплоскостных деформаций.

Список литературы История развития хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний поясничного отдела позвоночника

- Сампиев М.Т., Сычеников Б.А., Скабцовс Н.В., Лягин А.С., Рынков И.П. Малоинвазивные методы оперативного лечения грыжи поясничного отдела позвоночника. Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение, 2019. Т.3. № 7. С. 21-27.

- Шевелев И.Н., Гуща А.О., Коновалов Н.А., Арестов С.О. Использование эндоскопической дискэктомии по Дестандо при лечении грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. Хирургия позвоночника, 2008. № 1. С. 51-57.

- Ломтатидзе Е.Ш., Доценко В.В., Вознесенская Н.Н., Петров В.А., Вознесенский Н.К., Миронов А.В., Григорьев Э.М. История развития малоинвазивной хирургии передних отделов позвоночника на поясничном уровне. Астраханский медицинский журнал, 2013. Т. 8. № 1. С. 142-149.

- Шнякин П.Г., Ботов А.В., Амельченко А.А. Хирургические методы лечения рецидива болевого синдрома при дегенеративной патологии поясничного отдела позвоночника. Анналы клинической и экспериментальной неврологии, 2018. Т. 12. № 3. С. 61-68.

- Арестов С.О., Вершинин А.В., Гуща А.О. Сравнение эффективности и возможностей эндоскопического и микрохирургического методов удаления грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 2014. Т. 78. № 6. С. 9-14.

- Черняев А.В., Слиняков А.Ю., Хурцилава Н.Д. Хирургическое лечение дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника: история, традиционные подходы (лекция). Кафедра травматологии и ортопедии, 2014. № 3. С. 19-25.

- Шестова Н.Ф., Терентьева К.И. Современные хирургические подходы к лечению остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области, 2019. Т. 1. № 1 (24). С. 72-75.

- Борщенко И.А., Басков А.В. Минимально инвазивная хирургия дегенеративного поражения поясничных межпозвонковых дисков. Нейрохирургия, 2010. № 1. С. 65-71.

- Бывальцев В.А., Белых Е.Г., Калинин А.А., Бардонова Л.А., Жданович Г.С. История хирургического лечения корешковой боли при патологии межпозвонкового диска. Хирургия позвоночника, 2016. Т. 13. № 3. С. 78-89.

- Загородний Н.В., Абакиров М.Д., Доценко В.В. Возможности переднего внебрюшинного мини-доступа к пояснично-крестцовому отделу позвоночника. Политравма, 2010. № 3. С. 31-37.

- Гуща А.О., Семенов М.С., Кащеев А.А., Арестов С.О., Лепсверидзе Л.Т. Гибкая эндоскопия в нейрохирургии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии, 2015. Т. 9. № 4. С. 42-48.

- Schreiber A., Suezawa Y. Transdiscoscopic percutaneous nucleotomy in disk herniation. Orthop. Rev., 1986, 15(1), pp. 35-38.

- Young S., Veerapen R., O'Laoire S.A. Relief of lumbar canal stenosis using multilevel subarticular fenestrations as an alternative to wide laminectomy. Neurosurgery, 1988, 23, pp. 628-633.

- McCulloch J.A. Microsurgical spinal laminotomies. In: The Adult Spine: Principles and Practice. Ed. J.W. Frymoyer. New York: Raven Press Ltd., 1991, рр. 1821-1831.

- Никитин А.С., Асратян С.А., Камчатнов П.Р. Стеноз поясничного отдела позвоночного канала. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова, 2015. Т. 115. № 7. С. 130-140.

- Крутько А.В. Результаты декомпрессивно-стабилизирующих операций из унилатерального доступа при стенозе позвоночного канала на поясничном уровне. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 2012. Т. 76. № 2. С. 33-41.

- Арестов С.О., Гуща А.О., Кащеев А., Вершинин А.В., Древаль М.Д., Полторако Е.Н. Современные подходы к лечению грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нервные болезни, 2017. № 3. С. 19-23.

- Ditsworth D.A. Endoscopic transforaminal lumbar discectomy and reconfiguration: a postero-lateral approach into the spinal canal. Surg. Neurol. 1998, 49(6), pp. 588-598.

- Mathews H.H. Transforaminal endoscopic microdiscectomy. Neurosurg. Clin., 1996, 7(1), pp. 59-64.

- Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С., Зелен ков П.В., Оноприенко Р.А., Королишин В.А., Черкиев И.У., Мартынова М.А., Закиров Б.А., Тимонин С.Ю., Косырькова А.В., Пименова Л.Ф., Погосян А.Л., Батыров А.А. Современные методы лечения дегенеративных заболеваний межпозвонкового диска. Обзор литературы. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 2016. Т. 80. № 4. С. 102-108.

- Вершинин А.В., Гуща А.О., Арестов С.О. Пункционный эндоскопический метод лечения острого компрессионного корешкового болевого синдрома. Анналы клинической и экспериментальной неврологии, 2015. Т. 9. № 2. С. 16-19.

- Кравцов М.Н., Мирзаметов С.Д., Малаховский В.Н., Гайдар Б.В., Свистов Д.В. Сравнительная оценка результатов чрескожной эндоскопической и микрохирургической поясничной дискэктомии. Вестник Российской военно-медицинской академии, 2018. № 4 (64). С. 32-37.

- Коновалов Н.А., Асютин Д.С., Королишин В.А., Черкиев И.У., Закиров Б.А. Опыт применения перкутанной эндоскопической дискэктомии в лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 2017. Т. 81. № 5. С. 56-62.

- Волков И.В., Карабаев И.Ш., Пташников Д.А., Коновалов Н.А., Поярков К.А. Результаты трансфораминальной эндоскопической дискэктомии при грыжах межпозвонковых дисков поясничнокрестцового отдела позвоночника. Травматология и ортопедия России, 2017. Т. 23. № 3. С. 32-42.

- Никитин А.С. Дегенеративный латеральный стеноз позвоночного канала на поясничном уровне. Нейрохирургия, 2016. № 1. С. 85-92.

- Ruetten S., Komp M., Godolias G. An extreme lateral access for the surgery of lumbar disc herniations inside the spinal canal using the full-endoscopic uniportal transforaminal approach. - Technique and prospective results of 463 patients. Spine. 2005, 30, pp. 2570-2578.

- Мержоев А.М., Гуляев Д.А., Давыдов Е.А., Сингаевский С.Б., Пришвин А.П. Перкутанная эндоскопическая поясничная дискэктомия - интерламинарный доступ. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова, 2017. Т. 9. № 1. С. 49-56.

- Schizas C., Tsiridis E., Saksena J. Microendoscopic discectomy compared with standard microsurgical discectomy for treatment of uncontained or large contained disc herniations. Neurosurgery, 2005, 57, рр. 357-360. 10.1227 / 01.neu.00000176650.71193.f5

- DOI: 10.1227/01.neu.00000176650.71193.f5

- Schick U., Dohnert J., Richter A., König A., Vitzthum H.E. Microendoscopic lumbar discectomy versus open surgery: an intraoperative EMG study. Eur Spine J. 2002, 11 (1), pp. 20-26.

- DOI: 10.1007/s005860100315

- Кравцов М.Н., Мирзаметов С.Д., Малаховский В.Н., Алексеева Н.П., Гайдар Б.В., Свистов Д.В. Ближайшие и отдаленные результаты чрескожной видеоэндоскопической и микрохирургической поясничной дискэктомии: когортное проспективное исследование. Хирургия позвоночника, 2019. Т. 16. № 2. С. 27-34.

- Harrington J.F., French P. Open versus minimally invasive lumbar microdiscectomy: comparison of operative times, length of hospital stay, narcotic use and complications. Minim Invasive Neurosurg., 2008, 51, рр. 30-35.

- DOI: 10.1055/s-2007-1004543

- German J.W., Adamo M.A., Hoppenot R.G., Blossom J.H., Nagle H.A. Perioperative results following lumbar discectomy: comparison of minimally invasive discectomy and standard microdiscectomy. Neurosurg Focus, 2008, 25, E20.

- DOI: 10.3171/foc/2008/25/8/e20

- Ryang Y.M., Oertel M.F., Mayfrank L., Gilsbach J.M., Rohde V. Standard open microdiscectomy versus minimal access trocar microdiscectomy: results of a prospective randomized study. Neurosurg., 2008, 62 (1), pp. 174-181.

- DOI: 10.1227/01.neu.0000315872.41953.3

- Liu W.G., Wu X.T., Min J., Guo J.H., Zhuang S.Y., Chen X.H., Teng G.J. Zhonghua Yi Xue Za Zhi, 2009, 89 (11), pp. 750-753.

- DOI: 10.1007/s00270-009-9720-6

- Arts M.P., Brand R., van den Akker E.M., Koes B.W., Bartels R.H.M. Tubular diskectomy vs conventional microdiskectomy for the treatment of lumbar disk herniation: 2-year results of a double-blind randomized controlled trial. Neurosurg., 2011, 69 (1), рр.135-144.

- DOI: 10.1227/neu.0b013e318214a98

- Rui Shi. Comparison of percutaneous endoscopic lumbar discectomy versus microendoscopic discectomy for the treatment of lumbar disc herniation: a meta-analysis. International. Orthopedics, 2018, 43 (4), pр. 923-937.

- DOI: 10.1007/s00264-018-4253-8

- Городнина А.В., Иваненко А.В., Орлов А.Ю., Мереджи А.М. Современные аспекты малоинвазивной нейрохирургии межпозвонковых грыж поясничного отдела позвоночника (обзор литературы). Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова, 2019. Т. 11. № 3. С. 60-66.

- Кравцов М.Н., Люлин С.В., Кузнецов М.В., Гайдар Б.В., Свистов Д.В. Чрескожная видеоэндоскопическая задняя цервикальная фораминотомия и дискэктомия при латеральных грыжах межпозвонковых дисков (обзор литературы и результаты собственных исследований). Гений ортопедии, 2018. Т. 24. № 2. С. 240-251.

- Худяев А.Т., Люлин С.В., Щурова Е.Н. Метод чрескожной эндоскопической дискэктомии при лечении больных с дегенеративнодистрофическими поражениями поясничного отдела позвоночника. Хирургия позвоночника, 2006. № 2. С. 16-21.

- Борщенко И.А., Мигачев С.Л., Древаль О.Н., Басков А.В. Опыт чрескожной эндоскопической поясничной дискэктомии. Результаты и перспективы. Нейрохирургия, 2009. № 4. С. 25-34.

- Доценко В.В., Шевелев И.Н., Загородний Н.В., Коновалов Н.А., Кошеварова О.В. Спондилолистез: передние малотравматичные операции. Хирургия позвоночника, 2004. № 1. С. 47-54.

- Климов В.С., Василенко И.И., Евсюков А.В., Халепа Р.В., Амелина Е.В., Рябых С.О., Рзаев Д.А. Применение технологии LLIF у пациентов с дегенеративным сколиозом поясничного отдела позвоночника: анализ ретроспективной когорты и обзор литературы. Гений ортопедии, 2018. Т. 24. № 3. С. 393-403.

- Лебедев В.Б., Епифанов Д.С., Костенко Г.В., Гходивала Т.С., Нурмухаметов Р.М., Педяш Н.В., Зуев А.А. Мини-инвазивная реконструкция позвоночного канала при дегенеративном поясничном стенозе. Хирургия позвоночника, 2017. Т. 14. № 3. С. 67-73.

- Алейник А.Я., Млявых С.Г., Боков А.Е., Тарамженин М.В. Влияние локального лордозирующего трансфораминального межтелового спондилодеза на смежные сегменты и позвоночно-тазовые отношения. Рентгенологическое исследование. Гений ортопедии, 2018. Т. 24. № 3. С. 341-348.

- Коновалов Н.А., Назаренко А.Г., Асютин Д.С., Мартынова М.А. КТ-навигируемая технология прямого бокового межтелового спондилодеза (DLIF). Кремлевская медицина. Клинический вестник, 2018. № 3. С. 92-105.

- Крутько А.В., Дурни П., Васильев А.И., Булатов А.В. Минимально-инвазивные технологии в хирургическом лечении дегенеративного поясничного сколиоза взрослых. Хирургия позвоночника, 2014. № 4. С. 49-56.

- Klineberg E., Schwab F., Smith J.S., Gupta M.C., Lafage V., Bess S. Sagittal spinal pelvic alignment. Neurosurg. Clin. N. Am., 2013, 24(2), pp.157-162.

- Schwab F.J., Patel A., Shaffrey C.I., Smith J.S., Farcy J.P., Boachie-Adjei O., Hostin R.A., Hart R.A., Akbarnia B.A., Burton D.C., Bess S., Lafage V. Sagittal realignment failures following pedicle subtraction osteotomy surgery: are we doing enough? Clinical article. J. Neurosurg. Spine, 2012, 16(6), pp. 539-546.

- Булатов А.В., Климов В.С., Евсюков А.В. Хирургическое лечение спондилолистезов низкой степени градации: современное состояние проблемы. Хирургия позвоночника, 2016. Т. 13. № 3. С. 68-77.

- Duval-Beaupere G., Schmidt C., Cosson P. Abarycentremetric study of the sagittal shape of spine and pelvis: the conditions required for an economic standing position. Ann. Biomed. Eng., 1992, 20, pp. 451-462.

- Василенко И.И., Климов В.С., Евсюков А.В., Лопарев Е.А., Халепа Р.В., Мойсак Г.И., Рзаев Д.А. Изменение сагиттального баланса у пациентов пожилого и старческого возраста с дегенеративным стенозом поясничного отдела позвоночника. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 2015. Т. 79. № 5. С. 102-107.

- Васильев А.И. Дегенеративный сколиоз: обзор мировой литературы. Хирургия позвоночника, 2016. Т. 13. № 4. С. 56-65.

- Шнайдер Л.С., Павлов В.В., Крутько А.В., Голенков О.И. Сагиттальные позвоночно-тазовые взаимоотношения у пациентов с дисплазией тазобедренного сустава Crowe IV ст. по данным сагиттальных рентгенограмм. Современные проблемы науки и образования, 2016. № 6. С. 39.

- Никитин А.С., Гринь А.А. Сочетание дегенеративного стеноза позвоночного канала с деформацией позвоночника на поясничном уровне. Обзор литературы. Нейрохирургия, 2018. Т. 20. № 3. С. 91-103.

- Васильев А.И., Байкалов А.А. Минимально-инвазивное хирургическое лечение пациента с дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника на фоне идиопатического сколиоза. Хирургия позвоночника, 2014. № 4. С. 128-132.

- Lafage V., Schwab F., Patel A., Hawkinson N., Farcy J.P. Pelvic tilt and truncal inclination: two key radiographic parameters in the setting of adults with spinal deformity. Spine. 2009, 34, pp. E599-E606.

- DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181aad219

- Lee C.W., Yoon K.J., Ha S.S. Which approach is advantageous to preventing development of adjacent segment disease? Comparative analysis of 3 different lumbar interbody fusion techniques (ALIF, LLIF, and PLIF) in L4-5 spondylolisthesis. World Neurosurg., 2017, 105, pp. 612-622. PMID:

- DOI: 10.1016/j.wneu.2017.06.06.005 ISBN: 28602928