История развития лечения повреждений акромиально-ключичного сустава (обзор литературы)

Автор: Калинский Е.Б., Ченский А.Д., Калинский Б.М., Якимов Л.А., Розочкин И.Н.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 1 (17), 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучение пациентов с травмой плечевого и акромиально-ключичного суставов (АКС) началось с древних времен. От времен Гиппократа до наших дней продолжается исследование этой патологии и разработки методов ее лечения. Частота встречаемости данной травмы в современном мире достигает 26,1%, занимая третье место после вывихов плеча и предплечья. В данной обзорной статье, Вашему вниманию представлены основные исторические этапы изучения проблем травматического повреждения АКС, эволюция подходов к диагностике и лечению пациентов, а также перспективы развития данного научно-практического направления ортопедии и травматологии.

Aкромиально-ключичное сочленение, акс, реконструкция акс, хирургическое лечение, плечевой сустав

Короткий адрес: https://sciup.org/142211402

IDR: 142211402

Текст научной статьи История развития лечения повреждений акромиально-ключичного сустава (обзор литературы)

Введение ческим данным ВОЗ в 1940 году около 89% травм АКС было

Повреждение акромиально-ключичного сустава (АКС) является важной и актуальной проблемой на протяжении многих веков. От времен Гиппократа до наших дней продолжается изучение этой патологии и разработки методов ее лечения. Частота встречаемости данной травмы в общей структуре повреждений опорно-двигательного аппарата достигает 26,1%, занимая третье место после вывихов плеча и предплечья [3]. Во все времена изучения особенностей лечения и отдалённых его результатов прослеживается большое число осложнений, неудовлетворительных исходов и скудных функциональных результатов. Существенное снижение качества жизни за счет хронического болевого синдрома, ограничения движений рукой и снижение мышечной силы ведет к необходимости разработок новых методов лечения.

В этой статье, Вашему вниманию будут представлены основные исторические этапы изучения проблем травматического повреждения АКС, эволюция подходов к лечению пациентов и перспективы развития данного научно-практического направления ортопедии и травматологии.

Эпидемиология

Изучение особенностей механизма травмы надплечья и её последствий, а так же анализ статистического материала по этой тематике стали популярны в первой половине прошлого века. Наиболее частой причиной возникновения травмы АКС является непосредственное воздействие на область плечевого сустава. Однако, преобладающие механизмы травмы отличались в различные периоды времени. Так, согласно статисти- вызвано различными видами спорта, в частности, футболом, верховой ездой или занятиями на кольцах [3]. Второе место по популярности, согласно работе M. Thiel в 1937 году, занимала травма, вызванная прямым падением груза на область АКС-например, у шахтеров при камнепадах. [52]

В современной мире частота встречаемости травматического вывиха акромиального конца ключицы составляет от 12,5 до 26,1% в структуре скелетной травмы и 11% в структуре спортивной травмы . Разрывы АКС занимают по частоте третье место после вывихов в плечевом и локтевом суставах. Наиболее часто, травма встречается в возрасте от 15 до 25 лет. Чаще встречается у спортсменов, занимающихся контактными видами спорта. Соотношение мужчины/женщины приблизительно 5-10:1.

Роль акромиально-ключичного сустава в биомеханике верхнего плечевого пояса

Плечевой сустав является шаровидным суставом с большими амплитудой и объемом движений. Однако, эти движения значительно ограничиваются капсульно-связочными структурами сустава, которые, в то же время, оказывают стабилизирующую функцию. В крупных анатомических исследованиях, проведенных в середине прошлого столетия, была показана большая роль акромиально-ключичного сустава в движениях руки и работе плечевого сустава в целом.

Первые научные сообщения о стереотипах движений в АКС были опубликованы в 1944 году Y. Inmann и соавторами, которые смогли показать на основе анатомических эксперимен- тов, что возможно движение ключицы вокруг собственной продольной оси. Оно вносит ощутимый вклад в функциональную составляющую биомеханики движений плеча. Амплитуда вращения, в некоторых случаях, составляла до 45 градусов. Было показано, что подобные движения в ключице возникают при отведении руки на 160–180 градусов. Что примечательно, именно в этот момент (чрезмерного отведения руки) рессорная и стабилизирующая поддержка за счет вращения ключицы имела наибольшее значение для сустава. [2] Позднее, в 1959 году немецкий исследователь G.Waschmuth наглядно продемонстрировал, что комбинированные движения лопатки в сагиттальной и фронтальной плоскостях позволяют увеличить амплитуду внутренней ротации плеча до 40 градусов, а вращение лопатки вокруг продольной оси тела вносит значительный вклад (до 50 градусов) в отведение руки. Тем не менее, в тот же исторический промежуток в дискуссию вступили американцы Kennedy и Cameron (1954 г, 1959 г), опубликовав исследование, доказывающее, что при артродезе АКС движения в плечевом суставе могут сохраняться в полном объеме. Не умоляя роли ключицы и лопатки в биомеханике движений плечевого сустава, они сообщили о том, что синхронные движения лопатки и ключицы при артродезе АКС почти также эффективны, как и при сохранении нормального подвижного соединения в них [2, 7]. В 1965 году D. Dempster с соавторами развеяли эту теорию, объяснив ее хорошими компенсаторными свойствами капсулы плечевого сустава. В большом анатомическом эксперименте, эти немецкие ученные показали колоссальную значимость АКС, а также его основных стабилизирующих структур— ключично-клювовидной и ключично-акромиальной связок. [2, 16] На основании исследований M. Sommer и P. Marschner 1959 года, показавших прочность этих связок и особенности их строения, D. Dempster с соавторами выдвинули теорию о ключевой их роли в поддержании стабильности АКС, а значит и в благополучной работе плечевого сустава. Они показали их переменное и последовательное натяжение при всех видах движений плечевого сустава, и высказали предположение о частичной утрате важнейшей медиальной опоры и стабильности плечевого сустава при их несостоятельности.

В 1966 году J. D. Tosy и R. H. Sigmond пришли к выводу, что прямое или непрямое воздействия травмирующей силы на ключицу приводят к разрыву АКС. Они обратили внимание, на то, что при этом возникают рентгенологические и клинические признаки полного или частичного вывиха акромиального конца ключицы. [51,1] Практически параллельно с ними, отечественный ученный К.А. Петраков высказывает предположение о развитии частичного повреждения трапецевидной и дельтовидной мышц в результате подобной травмы и о возможной значимости этого в биомеханике движений и функций АКС. [20] Спустя несколько лет, W. Rosenor и R. Pedersen (1974 год) провели и опубликовали экспериментальные данные, в которых проводили поочередное и одновременное разрушение ключично-акромиальной и ключично-клювовидной связок, а также капсулы и мениска сустава, частично дельтовидной и трапецевидной мышц. В своей работе, им удалось объяснить при каких условиях происходит подвывих, а при каких вывих акромиального конца ключицы. Они показали, что при повреждении капсулы сустава и ключично-акромиальной связки возникало частичное нарушение конгруэнтности в АКС, а при разрушение всех основных структур — вывих.

В литературе середины и второй половины XX века авторы единогласно сошлись во мнении о важной роли АКС в биомеханике движений верхней конечности и о функциональном значении основных капсульно-связочных структур акромиального конца ключицы, играющих ключевую роль в поддержании стабильности АКС.

Исторические этапы развития диагностики

Как же происходила эволюция методов диагностики повреждения АКС? Основным стимулом к прогрессу в изучении травматического повреждения АКС послужило открытие и постепенное внедрение в практику рентгенографии. Известно, что 1918 году в России была создана первая рентгенологическая клиника, а к середине XX века подавляющее большинство лечебно-профилактических учреждений СССР, стран западной Европы и Северной Америки были оборудованы рентгенологической аппаратурой. По началу, структуры пояса верхней конечности оценивались на обзорном снимке органов грудной клетки. Но уже в 1938 году R. Shoen предложил использовать прицельную рентгенографию АКС, а также исследование этой области в боковой проекции со здоровой рукой, поднятой вверх. Он высказал предположение о том, что признак перекрестного наложения теней от ключицы и акромиального отростка лопатки может свидетельствовать о наличие вывиха ключицы. Позднее, в 1940 году Uzedel предложил дополнить рентген-диагностику авторским осевым снимком плечевого сустава, на котором описал наиболее вероятные признаки разрыва АКС. [6,49] Однако, все предложенные методы позволяли лишь выявить повреждение АКС, не давая при этом возможности оценить её степень. В 1957 году L. Bohler и соавторы предложили новую методику исследования: функциональная рентгенография области плечевого сустава. [31] По методике L. Bohler, ставшей в последствии золотым стандартом и сохранившей актуальность по сей день, исследование выполнялось с охватом обоих плечевых суставов, в передне-задней проекции, при фокусном расстоянии 2 метра и с нагрузкой обоих плечевых суставов ношей весом 5–10 кг. Эта методика позволила начать весьма точно дифференцировать пациентов с полным и частичным повреждением АКС. [6]

Современная диагностика вывихов акромиального конца ключицы шагнула значительно дальше с развитием компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) [36], ультразвуковых методов исследования и др. Тем не менее, в настоящее время, предложенная L. Bohler в 1957 году методика функциональной рентгенографии, является неотъемлемой частью диагностики, играя важнейшую роль в принятии решения о тактике лечения пациента [42].

Эволюция классификации

Долгие годы не существовало отдельной классификации повреждения АКС. По данным литературы прошлых лет, все поражения этого сустава рассматривались в рамках классификации травм плеча. В середине XX века на фоне большого внимания, уделяемого вопросам хирургической анатомии и биомеханики работы суставов (примеры которых описаны выше), создаются новые классификации повреждений АКС без учета плечевого сустава. Особое значение имеет классификация J. D. Tosy 1963 года. [26,50] Она, имея в своей основе всего 3 категории, нашла свое применение в практике, благодаря особому вниманию, уделяемому связочному аппарату акромиального отдела ключицы. В кратком виде она описывается следующим образом: Тип I: Минимальное растяжение ключично-акромиальной связки и капсулы сустава. Ключично-акромиальное сочленение остается стабильным, отсутствует выстояние латерального конца ключицы кверху; Тип II: Ключично-акромиальная связка и капсула сустава повреждаются (частичный разрыв). Ключично-клювовидная связка остается неповрежденной. Ключично-акромиальное сочленение становится нестабильным. Рентгенологически отмечается выстояние латерального конца ключицы кверху над акромиальным отростком не более чем на толщину самого акромиального отростка (подвывих);

Тип III: Полный разрыв ключично-акромиальной и ключично-клювовидной связок с вывихом латерального конца ключицы.

Немного позже, примерно в 1967 году, эта классификация получила уточнения и была усовершенствована B. Alman. [27,29] Вот как она выглядела: 1-ая степень: перерастяжение АКС без деформации и рентгенологических изменений; 2-ая степень: разрыв капсулы и связочного аппарата АКС, без повреждения ключино-клювовидной связки, сопровождающийся умеренной деформацией и рентгенологической картиной смещения акромиального конца ключицы кверху; 3-яя стадия: полный вывих в АКС с разрывом всех связок этой области.

В современной практике активно используется классификация C.A.Rockwood, предложенная в 1998 году, уточненная и дополненная в 2008 А.А. Сорокиным. [19] В этой классификации учитывается наличие повреждения каждой из двух основных связок (акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной), обеспечивающих стабильность АКС, характер смещения акромиального конца ключицы, давность и последствия травмы, а также наличие дегенеративных изменений области АКС и плечевого сустава. Вот её краткое содержание: I cтепень – повреждения не сопровождаются смещением ключицы;

II cтепень – подвывих ключицы (разрыв акромиальноключичных связок без повреждения клювовидно-ключичных), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса);

III степень – вывих ключицы (разрыв акромиальноключичных и клювовидно-ключичных связок), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса);

IV степень – вывих ключицы со смещением кзади (разрыв акромиально-ключичных и клювовидно-ключичных связок с отрывом волокон трапециевидной мышцы от акромиального конца ключицы), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса);

V степень – вывих ключицы со значительным смещением кверху (разрыв акромиально-ключичных и клювовидноключичных связок с отрывом сухожильных волокон трапециевидной и дельтовидной мышц от дистальной части ключицы), А – до двух недель (повреждения связок без дегенеративных изменений структур плечевого пояса), В – после двух недель (с дегенеративно-дистрофическими изменениями структур плечевого пояса). Классификация C.A.Rockwood на данный момент является универсальной, активно используемой в повседневной хирургической практике и в международных научных исследованиях в этой области. [28, 34, 38, 48]

Лечение

Изучение пациентов с травмой плечевого и акромиальноключичного суставов (АКС) началось с древних времен. Расшифрованные медицинские учения древних египтян свидетельствовали об их владении техникой наложения «неподвижных повязок» при травмах костей и суставах верхней конечности. Консервативное лечение пациентов с повреждениями суставов надплечья с применением «сухих повязок» указывается и в трудах «О переломах» и «О вправлении суставов» древнегреческого врача Гиппократа (IV век до н. э.) и древнеримского врача Цельса ( I век н. э.). Более того, известно, что в своих бессмертных трудах, великий Гиппократ впервые разделил понятия «вывих плеча» и «вывих акромиального конца ключицы», которые до него считались одной и той же травмой. По мере приобретения опыта и знаний, ученые совершенствовали консервативные способы лечения пациентов с травмой АКС. Речь идет о работах видных ученых России, например, X. X. Саломона (1769—1851) «Некоторые замечания о вывихах», Е. О. Мухина (1766—1850) «Первые начала костоправной науки», Н.И. Пирогова (1810—1881) анатомические «замороженные срезы», а также иностранных авторов— K. Reiter (1846-1890), Littl (1810— 1894) и другие. Возникновение и активное развитие хирургии плечевого сустава в начале прошлого века заново привлекло внимание к изучению последствий травмы акромиальноключичного сустава, подтолкнув ортопедов-травматологов тех времен разрабатывать методы оперативного пособия таким пациентам. В 1939 году И.М. Чижин предложил метод лечения, заключающийся в наложение рамки, фиксирующей ключицу. Этот метод консервативного лечения хорошо известен российским травматологам. Конструкцию изготавливали из четырех реек, которые связывали между собой при помощи гипсового бинта, выстилали ватой и укрепляли обычными мягкими бинтами. Высота рамки должна быть равна расстоянию от верхней части плечевого сустава до гребня подвздошной кости. Рамку Чижина устанавливали в подмышечную впадину со стороны поврежденной ключицы, поднимали плечевой пояс с больной стороны до тех пор, пока нижняя перекладина рамки не будет установлена на гребень подвздошной кости, а затем прикре- пляли к туловищу гипсовыми бинтами. [21] Некоторые авторы того времени предлагали свои модификации подобных конструкций, например В.В. Гориневская (1938 год), В.В. Пиро-женко (1955 год) и др.[5,17] В литературе тех лет шла активная дискуссия о целесообразности применения этих конструкций, в связи с развитием тяжелых некрозов в области локтевого и плечевого суставов, а также частых неврологических нарушений в иммобилизованной конечности.

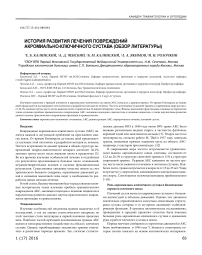

С 1955 года до 1970 года шла активная разработка методов консервативного лечения повреждений АКС. Так, в 1955 году был предложен бандаж H. Howard. В его основе лежал сложный гипсово-марлевый ортез, осуществляющий более щадящую фиксацию руки и акромиального конца ключицы [39]. В 1961 году M.Brosgol изобрел и успешно внедрил в практику фиксатор, который принципиально отличался от ортеза H. Howard наличием прочного грудо-пояничного корсета. Таким образом, удалось добиться повышения степени жесткости фиксации, а также уйти от использования громоздких гипсовых шин [33]. Впоследствии, некоторые авторы предлагали собственные модификации корсетного фиксатора, которые по сути мало чем отличались друг от друга (повязка M. Spigelman, корсет Hunkin). Необходимо отдельно отметить заслуги Б.К.Бабича (торако-брохиальная гипсовая повязка) и В.П. Сальникова (классическая «повязка-потрупея» рис. 1), которые создали авторские корсетные повязки, повсеместно использовавшиеся начиная с 1970-х годов. [18] К сожалению, и у новых моделей фиксаторов были серьёзные недостатки: при купировании отёка мягких тканей в области травмы в процессе лечения и ослабления фиксирующих свойств повязки, часто приходилось производить повторную коррекцию.

Рис. 1. Повязка В.П. Сальникова (классическая «повязка-потрупея») [18]

В 1964 году, на основании анализа недостатков и дефектов описанных выше способов, Е.С. Кожукеев внедрил в практику знаменитую шину ЦИТО с регулировкой винтовым пилотом. Это позволило регулировать степень фиксации акромиального конца ключицы, проводя лёгкую коррекцию лечения в шине в зависимости от динамически изменяющихся обстоятельств (колебания посттравматического отека, развития воспалительных изменений кожи и пролежней мягких тканей в местах контакта с фиксатором и др). [12]

Разработкой и внедрением способов консервативного лечения активно занимались ученые и врачи на всех исторических этапах развития медицины и продолжают делать это по сей день. Например, кинезиотерапия и тэйпирование— новое и весьма перспективное направление функционального лечения пациентов c последствиями повреждений АКС. Суть этого метода заключается в использовании клеящейся ленты (тэйпа), состоящей из трех слоев: текстильного, полимерноэластичного и клеевой основы. Тэйпы могут растягиваться на 30-40% от своей исходной длины. В области плечевого сустава и АКС накладываются тэйпы различной жесткости и эластичности. Это позволяет ограничить подвижность и эластично зафиксировать акромиальный конец ключицы, не прибегая к использованию громоздких конструкций.

С началом хирургической эры в мировой медицинской науке на ряду с многочисленными консервативными методиками, стали появляться более агрессивные оперативные подходы. Первая операция, упомянутая в мировой литературе, называлась «Сшивание ключицы и акромиального конца лопатки серебряной проволокой». Она была выполнена в 1861 году американцем E. Coope.[40,41]

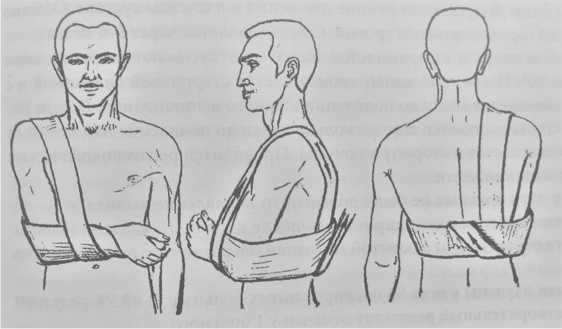

В начале XX века врачи располагали весьма скудными данными о биомеханике и функции АКС, а также незначительным количеством клинических и экспериментальных исследований патологии этой локализации Тем ни менее, уже в 1928 году W.Carrel выполнил пластику акромиально-ключичной связки участком широкой фасции бедра пациента [35]. В 1940 году G. Murray предложил авторскую методику лечения, заключающуюся в закрытом проведении трансартикулярной фиксации АКС спицами, проведенными через кожу (спицы при этом оставались снаружи). Их удаление проводилось через 3- 4 месяца. Эта техника вызвала живое обсуждение в связи с минимальной инвазивностью, но так и не получила широкого признания, в связи с опасностью инфицирования мягких тканей по ходу спиц. [45] Учитывая это, британские специалисты, В. Bosworth и соавторы, сообщили о впервые проведенной операции «клюво-ключичной фиксации винтом» (рис. 2). Суть метода заключалась в фиксации винтом, введенным через ключицу в клювовидный отросток лопатки. Несмотря на кажущуюся жесткость фиксации, в большом проценте случаев наблюдались рецидивы, требующие дополнительной послеоперационной иммобилизации гипсовой повязкой. [32]

Рис. 2. Авторская методика «клюво-ключичной фиксации винтом», В. Bosworth [32]

В 1942 году ортопед из США D.Phemister усовершенствовал методику G. Murrey и предложил проводить трансартикуляр-ную фиксацию двумя спицами, концы которых, должны быть погружены под кожу, но при этом выступать над поверхностью акромиального отростка лопатки, для облегчения удаления их через 2 месяца. [46] Однако, данная методика также не нашла широкого применения.

На основании описанных выше методик, развития рентгенологических методов исследования и большого научного интереса к проблемам разрыва АКС, стали появляться реконструктивные и фиксирующие операции. Так, в 1953 году В.В. Гориневская предложила собственный способ пластики акромиально-ключичной связки. С целью уменьшения объёма операции, она рекомендовала в качестве донорской ткани для реконструкции связочного аппарата использовать надакромиальную фасцию, усовершенствовав тем самым, известную и широко распространённую операцию W. Carrel. [5,35] В 1960-х годах особого внимания заслуживают разработки И.А.Мовшовича (лавсано-пластика ключично-клювовидной связки) и А.В.Каплан (авторская методика комбинированной фиксации АКС спицами и реконструкции связочного аппарата с использованием трансартикулярной фиксации спицами), не редко применяемые и сейчас. Суть, объединяющая эти операции в том, что с помощью проводника под клювовидный отросток лопатки проводят лавсановую ленту, наружный конец которой проводят сзади и сверху вниз через канал в ключице. Вывих вправляют, затягивают узел на ленте. [11, 14].

В 1961 году появляется фиксирующая операция Ли-Гольдмана, при которой особый крючковидный имплант располагался субакромиально, а его изогнутый конец фиксировался специальным винтом к акромиону. Это был первый прототип современной блокируемой крючковидной пластины. [13, 30]

Однако, в то время, громоздкость разработанного импланта и травматичность операции заставили врачей продолжить изобретения и совершенствования операций фиксации АКС. Так, в 1976 году доктор из США усовершенствовал старинный метод G. Murry, выполнив дополнительное связывание спиц проволочной петлёй, [44] а в 1986 году E. Larsen изменил эту операцию, предложив трансартикуллярное введение двух перекрещивающихся спиц. [43]

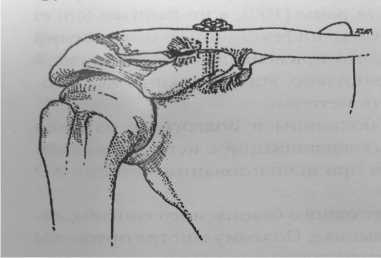

Применение описанных методик и их модификаций приводили к большому количество неудовлетворительных результатов, в виде развития контрактур, миграции металлофиксаторов, частых гнойно-септических осложнений. На смену им пришли погружные методики фиксации АКС. В 2002 году в свет вышла операция G.E. Fade и J.E. Scullion с применением пластины, имеющей крючковидный конец, который заводится под акромион, и части, которая фиксируется к ключице винтами диаметром 3,5 мм. В данной операции, в отличие от предшествующей операции Ли-Гольдмана, применяются низкопрофильные импланты, выполненные из высокотехнологичных сплавов, с разными размерами и направлениями крючковидной части пластины, и вариабельной длиной самой пластины (рис. 3). Эта операция получила широкую популярность среди ортопедов-травматологов и активно применяется в современной прак- тике. Тем не менее, современные исследования показывают не малое число неудовлетворительных функциональных результатов у пациентов, перенесших подобные вмешательства [37].

Рис. 3. Рентгенограмма пациента после операции с применением пластины, имеющей крючковидный конец.

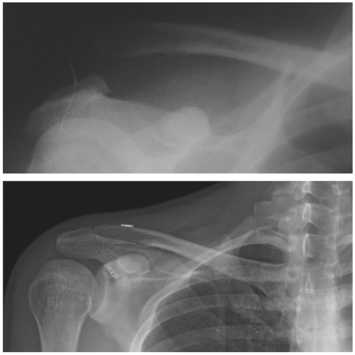

Новым словом в подходах к хирургическому лечению пациентов с разрывом АКС стала эндоскопическая ортопедия плечевого и акромиально-ключичного суставов [15]. Высокотехнологичные и малоинвазивное, методики привели к возникновению новых реконструктивных операций [8,9,10]. Например, предложенная W.Petersen, M.Wellmann, S.Rosslenbroich, T.Zantop в начале 2000-х годов, минимально инвазивная система пуговичной фиксации АКС (MINAR) (рис.4) [20,30,47], которая в 2010 году коллективом авторов под руководством А.А.Грицюка была дополнена двухпучковой методикой, и др. [4].

Рис. 4. Рентгенограммы до и после операции MINAR

Заключение

Подводя итоги эволюции развития подходов и способов лечения пациентов с повреждениями АКС, можно сделать вывод, что накоплен огромный научный, практический и исторический опыт в введении данной группы пациентов, тем ни менее, вопрос выбора лечебной тактики до сих пор остается неоднозначным и дискутабельным, а значит актуальным и требующим дальнейшего изучения.

Список литературы История развития лечения повреждений акромиально-ключичного сустава (обзор литературы)

- Б.Бойчев, В.Комфорти, К. Чоканов 1961 год: Фиксация свежего акромиоклавикулярного вывиха гвоздем, введенным через акромион и ключицу, по СпижарномуKuntscher; техника Виппе для вправления вывиха акромиоклавикулярного сочленения при помощи ленты из fascia lata. Пат. 3988 РБ, А 61 В 17/56. Способ лечения разрыва связок акромиальноключичного сочленения/А.А. Лапусто, П.И. Беспаль-чук. -№ а 19990267; Заявл. 23.03.1999; Опубл. 30.06.2001//Афiцыйны бюлетэнь/Дзярж. Пат. ведамства РБ. 2001. №2 (29). С.96.

- Борода И.В., Данилов М.А. Консервативные и оперативные методы лечения повреждений АКС. Дальневосточн мед жур, 2014. №4

- ВОЗ. Глобальный доклад о травматизме: предотвратить ведущую причину смерти, 2014 год. Идентификационный номер: WHO/NMH/NVI/14.1.

- Грицюк А. А. Малоинвазивная двухпучковая фиксация акромиального конца ключицы при его вывихе. (2010): 56.

- Гориневская В.В. Вывихи ключицы//Основы травматологии. М. Л.: Медгиз, 1938. С. 513-514

- Елизаров М.Н. Рентгенодиагностика разрыва клювовидноключичной связки. Вкн. Актуальные вопросы клинической рентгенологии и радиологии. Москва, 1965. с 179-180.

- Единак А.Н. Аппарат для лечения вывихов акромиального конца ключицы//Ортопедия, травматология и протезиро-вание1975. С.49-50.

- Калинский Е.Б., Кавалерский Г.М., Калинский Б.М. и со-авт. Хирургическое лечение пациентов с последствиями вывихов акромиального конца ключицы. Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии. 3(15)2015, Стр. 17-21.

- Калинский Е.Б., Калинский Б.М., Лкимов Л.А. и соавт. Хирургическое лечение пациентов с застарелыми вывихами акромиального конца ключицы. Журнал: Московский хирургический журнал. №4(38) 2014г. Стр.: 16-20.

- Калинский Е.Б., Калинский Б.М. и соавт. Хирургическое лечение пациентов с засторелыми вывихами акромиального конца ключицы. VI Конгресс московских хирургов.

- Каплан, А. В. Повреждение костей и суставов. 3е изд. М.: Медицина (1979): 184-185.

- Кожукеев Е.С. Шина для лечения вывихов акромиального конца ключицы//Здравоохранение Казахстана. 1964. С. 120.

- Ли А.Д. О новом хирургическом методе лечения вывиха акромиального конца ключицы//Ортопедия, травм.

- Мовшович, И. А. Оперативная ортопедия. Мовшович ИА. (1983).

- неотложная и специализированная хирургическая помощь. 10 11 июня 2015года. с. 294 -295.

- Мусалатов Х.А., Брехов А.Н., Липовой Б.А. Отдаленные результаты оперативного лечения вывихов акромиального конца ключицы спицейстяжкой. В кн.//Труды крымского мед. Института им. Георгиевского.1997,т. 133,ч. 1с 56-59.

- Пироженко В.В. Шина для лечения переломов и вывихов ключицы//Ортопед. травматол. 1955. № 1. С. 74.

- Сальников В.П. Лечение вывихов акромиального конца ключицы повязками портупея//МоскваГос. Издат., 1976. С. 238.

- Сорокин, А. А. Тактика хирургического лечения вывихов акромиального конца ключицы.//Дисс. Канд. Мед. Наук, М.,2008.

- Черемухин О.И. Погружное шинирование ключичнолопаточного сочленения металлоконструкциями с памятью формы//Дисс. Канд. Мед. Наук, М.,2001.

- Чижин И.М. Лечение переломов и вывихов ключицы//Хирургия. 1939. № 4. С. 8792

- Юмашев Г.С. Травмтология и ортопедия.М: Медицина, 1983, с 256-259.

- Abbot L, Lucas D. The function of the clavicle.//Ann. Surg. 1954, vol.140, №4, p.583599.

- Alldredge R H. Surgical treatment of acromioclavicular dislocation.// J. bone jointsurg.1965,47.A, p!278.9. Allman F. Fracture and ligamentum injuries of the clavicle and its articulation // J.Bone Jt. Surg. 1967. v.49A. №4. p 774-784.

- Ahstrom JP Jr Surgical repair of complete acromioclavicular separation.//JAMA. 1971 Aug 9; 217(6): 7859.

- AC joint dislocation: Tossy Classification Tossy et al, CORR, 28: 111119, 1963

- AC joint injury: Allman classificationAllman F L, JBJS (am) 49:774784, 1967

- AC joint injury: Rockwood classification In: Fractures in adults, edited by Rockwood, CA, 13411414, LippincottRaven, 1996

- Allman FL. Fractures and ligamentous injuries of the clavicle and its articulation. J Bone Joint Surg Am. 1967;49 (4): 77484. J Bone Joint Surg Am (link) Pubmed citation

- Bhandari M. EvidenceBased Orthopedics. WileyBlackwell. (2012) ISBN:1405184760.

- Bohler L. Calcified tendonitis of the shoulder. Radiology. Am. J. Surg., 94 (1957)

- Bosworth B.M. Acromioclavicular dislocation: endresults of screw suspension treatment//Ann. Surg. 1948. Vol. 127, № 1. P. 98-111

- Brosgol M.P. Traumatic acromioclavicular sprains and subluxation//Clin. Orthop. 1961. № 20. P 98-108.

- Bucholz Rw, heckman JD. Rockwood and Greens fractures in adults. Lippincott Williams & Wilkins. (2009) ISBN:1605476773.

- Carrell W.B. Dislocation of the outer end of clavicle//J. Bone Jt. Surg. 1928. № 10. P 314.

- Davies AM, hodler J. Imaging of the Shoulder, Techniques And Applications. Springer Verlag. (2006) ISBN:3540262482.

- Fade G.E., Scullion J.E. Hook plate fixation for lateral clavicular malunion//AO Dialogue, 2002. Vol. 15, № 1. Р.14-18.

- Gerber C. Rockwood C. Subcoracoid dislocation of the lateral end of the clavicule: a report of three cases.//J.bone joint surg.1987, 69 A6, p.924-927.

- howard H.J. Acromioclavicular and sternoclavicular joint injuries//Amer. J. Surg. 1939. № 46. P. 284

- Judet J. Lex luxations acromioclaviculares recentes//Concours Med. 1978.V.100.N.22.P36143646.

- Kennedy J.C. Complete dislocation of the acromioclavicular joint. Trauma1968, 8, P 311-318.

- Marincek B, Dondelinger RF. Emergency Radiology, Imaging And Intervention. Springer Verlag. (2006) ISBN:354026227X.

- Larsen E., BjergNielsen A., Christensen P. Conservative or surgical treatment of acromioclavicular dislocation//The journal of Bone and Joint Surgery. 1986. Vol. 68A, № 4. Р. 333355.

- Murry G. Fixation of dislocation of the acromioclaviocular joint and rupture of the acomiovlavicular ligament. Cand med Ass. J. 1940, 43, p.207-211.

- Murray E.G. An appliance for the conservative treatment of acromioclavicular dislocation//J. Bone Jt Surg. 1946. № 24. P. 164-165.

- Phemister D.B. The traetment of dislocation of the acromioclavicular joint by open reduction and threaded wire fixation. J.Bone joint surg. 1942, 24, p. 166-168.

- w.Petersen, M.wellmann, S.Rosslenbroich, T.Zantop et al. Minimal invasive Akromioklavikulargelenk Rekonstruktion (MINAR). Obere Extremitat, September 2009, Volume 4, Issue 3, pp 154-159

- Rockwood CA, williams GR, Young DC. Acromioclavicular injuries. In: Rockwood CA, Green DP, Bucholz RW, Heckman JD, editors. Fractures in Adults. 4th ed. Vol. I. Philadelphia, PA: LippincottRaven; 1996. pp. 1341-1413.

- Schaefer FK, Schaefer PJ, Brossmann J, Hilgert RE, HellerM, Jahnke T. Experimental and clinical evaluation of acromioclavicular joint structures with new scan orientations in MRI. Eur Radiol. 2006;16:14881493.

- Tossy, Mead N., Sigmond H. Acromioclavicular separations: useful and practical classification for treatment//Clin. Orthop. 1963. V.28. N2 I.P. 111 119.186. Tuffier: see Cadenat.

- JD Tosy, HM Sigmond. Acromioclavicular separations: use-full and practical for treatment Ion orthop, 1963.

- Thiel M et al. Isolated Acromioclavicular Joint Pathology in the Symptomatic Shoulder. Musculoskeletal J, 1937.