История развития отечественной травматологии на примере лечебной и научной деятельности Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (1950- 1980 гг.)

Автор: Ульянов В.Ю., Гришин С.Е., Пучиньян Д.М., Федонников А.С., Чибриков Г.И., Норкин И.А., Ильина Е.С., Скобелкина А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Основные направления развития отечественной травматологии в период с 1950 по 1980 г. раскрыты на примере саратовской школы травматологов. Выявлен вклад травматологов Саратовского научно- исследовательского института травматологии и ортопедии в развитие отечественной травматологии. Описывается профессиональный и жизненный путь профессора Александры Михайловны Косицыной — одного из организаторов клиники острой травмы.

История медицины, опорно-двигательный аппарат, острая травма, профессор a.m. косицына

Короткий адрес: https://sciup.org/149135155

IDR: 149135155

Текст научной статьи История развития отечественной травматологии на примере лечебной и научной деятельности Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (1950- 1980 гг.)

дованными вопросы изменения техники и методов лечения в региональном аспекте и вытекающий из этого вклад отдельных научных школ в этот процесс.

В связи с этим представляется целесообразным на примере саратовской школы травматологов раскрыть основные направления развития отечественной травматологии в период с 1950 по 1980 г. и выявить вклад травматологов Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (СарНИИТО) в развитие отечественной травматологии в указанный период. Источники: неопубликованные документы из архива СарНИИТО и публикации. Для обработки данных применялся стандартный пакет статистических программ, а также биографический, сравнительно-исторический, статистический методы исследования.

Профессор Александра Михайловна Косицына

В Саратове проблемой острой травмы в научном плане стали заниматься в 1950-е гг. в рамках клиники восстановительной хирургии с оториноларингологическим и глазным отделениями Саратовского института восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии (ВОСХИТО), со временем преобразованной в клинику острой травмы. Первые темы научных изысканий касались проблем травматизма и его профилактики на железнодорожных путях, оперативного лечения переломов надколенника [4, 5]. Однако внедрение комплексного подхода к исследованию острой травмы и разработке способов лечения в СарНИИТО связано с именем профессора А. М. Косицыной (1917-1982). Без преувеличения можно утверждать, что Александра Михайловна была одним из ярких организаторов лечебной и научной деятельности клиники острой травмы. Будучи состоявшейся как хирург-травматолог, она пришла в научно-исследовательское учреждение с целью повышения своего профессионального уровня. Работа под непосредственным руководством блестящих хирургов доцентов Бориса Андреевича Никитина и Якова Николаевича Родина, в разное время возглавлявших институт, окончательно сформировала ее как ученого-травматолога, способного принимать самостоятельные решения, видеть перспективы развития отрасли, передавать свои знания и опыт молодым врачам.

Александра Михайловна Косицына (в девичестве Зайцева) родилась 3 мая 1917 г. в Саратове в семье служащих. С 1925 по 1935 г. училась в средней школе в родном городе. В 1935 г. поступила на лечебный факультет Саратовского медицинского института, который окончила в 1940 г. После окончания института работала в селе Рейнгард Красноармейского района

Саратовской области в качестве заведующей медицинской амбулаторией.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 1 августа 1941 г., молодого врача призывают в ряды Советской армии, где она приступает к работе в качестве ординатора эвакогоспиталя №1303. В 1943 г. ее назначают начальником хирургического отделения для раненных в коленный сустав и бедро эвакогоспиталя №13431-го Белорусского фронта. Отделение специализировалось на лечении раненых с огнестрельными переломами и повреждениями крупных суставов. Работа в госпитале окончательно сформировала характер и определила выбор профессии Александры Михайловны. За труд по лечению раненых бойцов во время Великой Отечественной войны А. М. Косицына награждена орденом «Красная Звезда» и медалью «За победу над Германией». Военную службу Александра Михайловна завершила в звании старшего лейтенанта медицинской службы в 1946 г. в Польше.

В октябре того же года А. М. Косицына поступила в клиническую ординатуру при Саратовском НИИ ортопедии и восстановительной хирургии (ВОСХИТО), по окончании которой была зачислена на должность младшего научного сотрудника. Уже в 1956 г. за хорошую работу по медицинскому обслуживанию населения приказом министра здравоохранения СССР от 30.06.1956 г. №381-н А. М. Косицына была награждена знаком «Отличнику здравоохранения» [6].

Тяга к научной работе способствовала тому, что с самого начала трудовой деятельности в стенах института Александра Михайловна стала проводить научные исследования. В июне 1953 г. она выступила на совещании главных травматологов страны, проходившем в Ленинградском НИИ травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена, с докладом «Переломы верхнего эпиметафиза большой берцовой кости и их лечение». На 1-м Всероссийском совещании по борьбе с сельскохозяйственным травматизмом, проведенном в июле 1954 г. в Саратове, она сделала доклад о внутрикостной анестезии при операциях на конечностях. Всего с 1951 по 1959 г. ею выполнено 18 научных работ, в том числе 4 опубликованы в изданиях ведущих травматолого-ортопедических центров СССР (Москва, Ленинград, Харьков). Такие показатели свидетельствовали о научной активности молодого ученого.

В 1957 г. Александра Михайловна успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Внутрикостная новокаиновая анестезия при операциях на конечностях». В этом клинико-экспериментальном исследовании, обобщив опыт советских хирургов по применению внутрикостного обезболивания при операциях на конечностях, она не только доказала безопасность внутрикостного обезболивания для организма, проанализировав результаты лично проведенной ею 851 операции, но и подвергла экспериментальной проверке на животных и трупах факты, объясняющие механизм действия внутрикостной анестезии. А. М. Косицына показала, что в 90,6% случаев достигается полная безболезненность внутрикостного обезболивания новокаином.

Основной вывод диссертационного исследования касался целого ряда преимуществ внутрикостного новокаинового обезболивания перед другими видами местной анестезии при операциях на конечностях; при этом подчеркивалось удобство проведения данного анестезиологического пособия при выполнении хирургических вмешательств и у детей.

Было установлено, что одно из преимуществ внутрикостного обезболивания связано с получением надежного и регулируемого противоболевого эффекта введением в организм относительно малого объема новокаинового раствора. [7]. Работа имела большое практическое значение, так как научно обосновывала возможности широкого применения местной анестезии в травматологии и ортопедии.

В том же 1957 г. А. М. Косицына избрана на должность старшего научного сотрудника отделения травматологии. В 1958 г. за выполненную работу по исследованию внутрикостной анестезии при ортопедотравматологических операциях на конечностях А. М. Косицына решением ученого совета СарНИИТО удостоена специальной премии. 2 марта 1960 г. ВАК СССР утверждает ученого в звании старшего научного сотрудника по специальности «Травматология и ортопедия».

В январе 1959 г. она становится исполняющим обязанности руководителя отделения травматологии института. 23 октября 1961 г. А. М. Косицына по конкурсу избирается на данную должность и на этом посту остается до конца жизни [8]. Руководство одной из основных клиник института накладывало повышенную ответственность на Александру Михайловну. Цельность ее натуры, высокая требовательность к подчиненным и себе, ответственность перед сотрудниками и больными — все эти качества позволили А. М. Косицыной в кратчайший срок вывести отделение в лучшее в институте по показателям лечебной и научной работы.

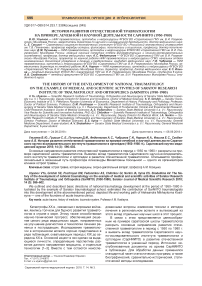

Характеризуя лечебную работу отделения, можно отметить, что из числа больных, лечившихся в эти десятилетия, когда клиникой руководила А. М. Косицына, преобладали больные со свежей травмой. Распределение больных с острой травмой по характеру повреждений показывает, что доминирующим было лечение переломов (рис. 1; рассчитано авторами по материалам годовых отчетов СарНИИТО за 1976, 1978, 1980 гг. [9–11]). Широко использовался метод консервативного лечения, который включал одномоментную ручную репозицию, наложение гипсовой повязки, скелетное вытяжение и использование корригирующих боковых тяг.

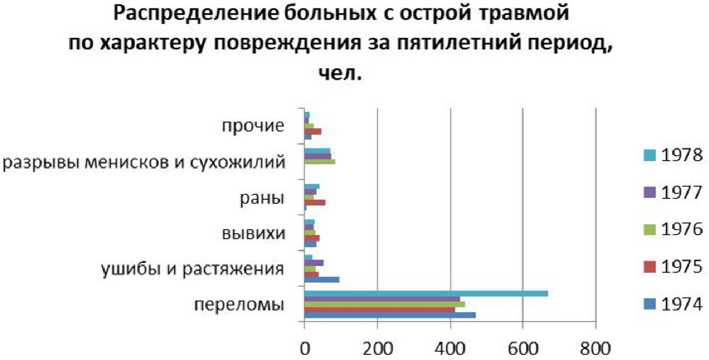

Большинство больных было с переломами голени, бедра, плеча, позвоночника, у детей преобладали повреждения верхних конечностей (рис. 2; рассчитано авторами по материалам годовых отчетов СарНИИТО за 1976, 1978, 1980 гг. [9–11]). Этим объ- ясняется характер научных разработок по данным локализациям.

В клинике постоянно апробировались и внедрялись новые методики и конструкции для лечения больных: внедрен аппарат для репозиции костей предплечья, совершенствовалась методика дифференциальной диагностики между растяжением связок и переломами лодыжек голеностопного сустава, шло накопление материала по применению стержней и шурупов из рассасывающихся полимерных материалов, применялась разрезная шина для репозиции костей голени при наложении аппарата Илизарова, предложен и внедрен комплекс лечебных мероприятий по нормализации периферического кровообращения при диафизарных переломах костей голени и бедра. Применялся изогнутый стержень для фиксации заднего края большеберцовой кости.

К 1980 г. в клинике травматологии СарНИИТО при лечении больных стали выполнять эндопротезирование при переломах шейки бедра по Муру — ЦИТО, накладывать аппараты Волкова — Оганесяна при переломах фаланг кисти, применять методику комплексного лечения больных с переломами плечевой кости, осложненными повреждением нервов, и методику восстановительного лечения при переломах лопатки и вывихов концов ключицы.

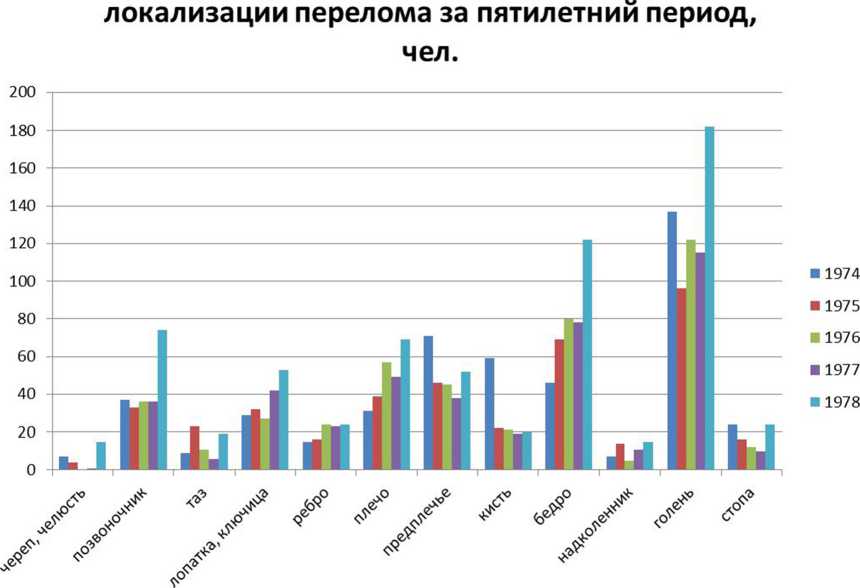

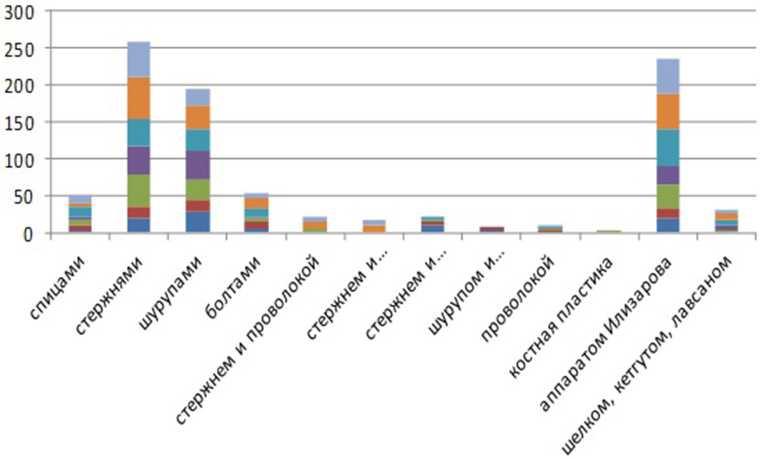

Распределение операций по видам хирургических вмешательств показывает, что наиболее распространенной операцией являлся остеосинтез с применением стержней, шурупов (рис. 3; рассчитано авторами по материалам годовых отчетов СарНИИ-ТО за 1976, 1978, 1980 гг. [9–11]).

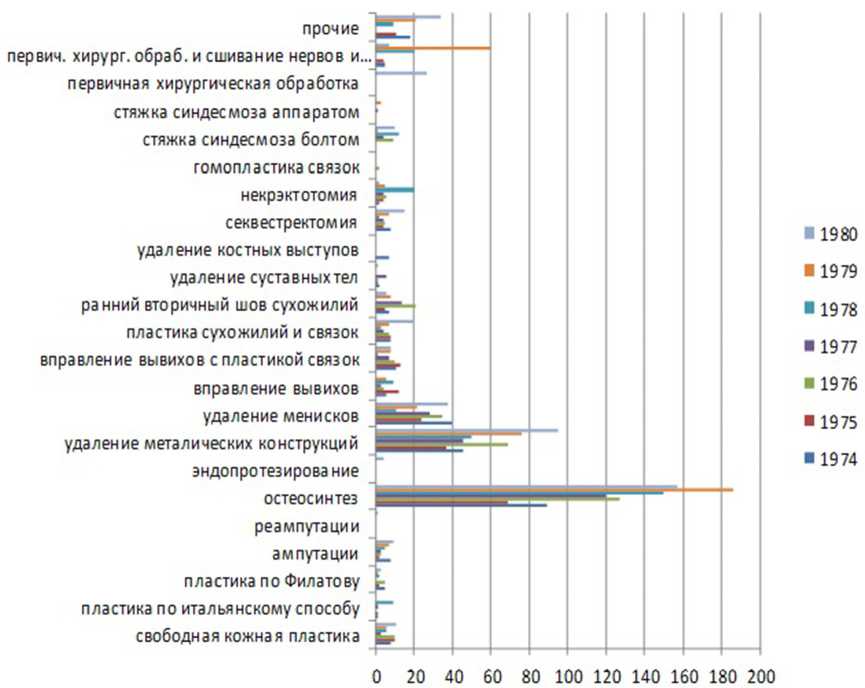

Наложение аппарата Илизарова при переломах длинных костей конечностей стало рутинной операцией с 1976 г. (рис. 4; рассчитано авторами по материалам [9–11]).

А. М. Косицына, не снижая темпов в выполнении научных исследований, в июне 1974 г. с успехом защищает докторскую диссертацию на тему: «Повреждения ростковых зон длинных трубчатых костей (клиника, диагностика, лечение)». Поставленная в докторской диссертации проблема улучшения эффективности реабилитации детей с посттравматическим эпифизеолизом потребовала от ученого громадных усилий по сбору и анализу исходов лечения 904 больных и проведения экспериментальных исследований на кроликах. В экспериментальной части дано объяснение процессам развития укорочения и деформации конечности, а также подтверждена

Рис. 1. Распределение пострадавших по характеру повреждения опорно-двигательной системы за 1974–1978 гг.

Рапределение больных с переломами по

Рис. 2. Распределение больных по локализации переломов костей за 1974–1978 гг.

Рис. 3. Распределение операций по видам вмешательств в клинике острой травмы СарНИИТО в период с 1974 по 1980 г.

возможность восстановления анатомических соотношений в поврежденной эпифизарной зоне, что является важным фактором профилактики посттравматических осложнений, связанных с повреждением ростковой зоны. Исходя из этого постулата, автором разработана тактика лечения, включающая выбор консервативного или хирургического метода в зависимости от «возраста больного, степени смещения отломков, локализации и давности травмы» с последующим послеоперационным ведением пациента.

В диссертации дан подробный анализ причин возникновения осложнений (деформаций, укорочений), приводящих к нарушению функций конечностей [12]. Докторская диссертация утверждена ВАК 28 ноября 1975 г. Результаты этого исследования не потеряли актуальности и до настоящего времени.

А. М. Косицына является автором более ста научных работ и ряда изобретений. Свой опыт и знания Александра Михайловна охотно передавала молодым врачам. Под ее руководством выполнили кан-

■ 1980

■ 1979

■ 1978

■ 1977

■ 1976

■ 1975

■ 1974

Рис. 4. Распределение операций остеосинтеза по способу выполнения в клинике острой травмы СарНИИТО в период с 1974 по 1980 г.

дидатские диссертации Л. В. Вадбольский, А. М. Новиков, И. Х. Ошноков, Х. Д. Баксанов, В. П. Кузнецов, В. М. Иванов, А. С. Колмыкова. Всего за период пребывания профессора А. М. Косицыной на посту руководителя клиники травматологии выполнено и защищено 4 докторских и 18 кандидатских диссертаций, в том числе под руководством Александры Михайловны 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций. Объектом диссертационных исследований являлись практически все сегменты опорно-двигательного аппарата, что подтверждает глубокое знание предмета и творческое отношение не только к научной, но и к лечебной работе.

Интерес и до настоящего времени представляют диссертационные исследования ее учеников, на которых следует остановиться.

Так, Анатолий Александрович Шульдяков одним из первых (1964) в кандидатской диссертации «Роль комплексного лечения в восстановлении формы и функции позвоночника при компрессионных переломах его в грудном и поясничном отделах» затронул вопрос о необходимости восстановления костной структуры позвонков, проходимости позвоночного канала и нормального функционирования спинного мозга [13].

Лев Всеволодович Вадбольский выполнил кандидатскую диссертацию на тему: «Повреждения менисков коленного сустава и роль артропневмографии в их диагностике и профилактике» (1965) [14]. Работа имеет ценность с точки зрения практического здравоохранения и, бесспорно, внесла определенный вклад в развитие травматологии.

Большое научное и практическое значение имела кандидатская диссертация Марка Львовича Абрамова (1968) «Диагностика и некоторые вопросы лечения повреждений капсульно-связочного аппарата коленного сустава», в которой оценены методы лечения этих повреждений. Дальнейшее развитие это исследование получило в докторской диссертации «Лечение переломов мыщелков бедра и большеберцовой кости», защищенной М. Л. Абрамовым в 1974 г. Автор предложил ряд оригинальных приемов и устройств (защищенных авторскими свидетельствами), позволивших восстанавливать конгруэнтность коленного сустава, его подвижность и качество жизни больного [15].

Николай Петрович Решетников в кандидатской диссертации на тему: «Компрессионный остеосинтез при лечении медиальных переломов шейки бедра» (1965) разработал оригинальный способ хирургического лечения больных с травмой проксимального отдела бедренной кости [16].

Евгений Романович Кригер представил кандидатскую диссертацию «О выборе метода лечения при вертельных переломах» (1966), в которой рассматривает консервативную терапию методом выбора при существующей тактике преимущественного использования оперативных вмешательств для ранней социальной реабилитации больных [17].

Оригинальную трактовку интрамедуллярного остеосинтеза в 1969 г. представил М. Я. Баскович, опубликовав и защитив кандидатскую диссертацию на тему: «Закрытый интрамедуллярный остеосинтез диафизарных переломов костей голени» [18]. Работа заставила задуматься о новых возможностях остеосинтеза длинных трубчатых костей.

Александр Михайлович Новиков защитил кандидатскую диссертацию «Функциональное состояние щитовидной железы у больных после травмы опорно-двигательного аппарата с переломами костей» (1969) [19].

Юсуф Хасанович Ошноков в кандидатской диссертации «О выборе метода лечения при переломах проксимального отдела плеча» (1969) предложил простую и достаточно эффективную методику оперативного лечения переломов хирургической шейки плеча [20], которой хирурги пользуются до настоящего времени.

Хамада Данилович Баксанов представил к защите работу: «Выбор метода лечения полных вывихов акромиального конца ключицы (анатомо-хирургические и клинические материалы)» (1970). На основании данных анатомии ключично-лопаточного сочленения и биомеханических свойств его связок автор пришел к выводу о том, что основным методом лечения полных вывихов акромиального конца ключицы является оперативный, применение которого в ранние сроки дает почти полную гарантию успеха [21].

В период организации травматолого-ортопедической службы необходимо было установить потребность населения, особенно сельского, в травматологических койках и специалистах-травматологах. Сотрудниками СарНИИТО выполнен ряд работ, посвященных изучению характера и тяжести повреждений, разработке мер по организации специализированной помощи населению и профилактике травматизма. Так, Владимир Александрович Зарецков в кандидатской диссертации на тему: «Травматизм в сельскохозяйственном производстве и пути его снижения» (1970) осветил наиболее трудно решаемые вопросы профилактики травматизма в сельских районах [22]. Данные вопросы не решены до настоящего времени в связи с удаленностью населенных мест, отсутствием хороших средств связи, дорог и маломощностью имеющихся ЛПУ.

Сеит Добаевич Байрамкулов (1973) защитил диссертацию на тему: «Выбор методов лечения при свежих закрытых диафизарных переломах бедренной кости». Проанализировав имеющиеся методики, он оценил их эффективность и предложил комплекс медицинской реабилитации с использованием современных достижений науки [23].

Вячеслав Михайлович Иванов (1974) провел анализ результатов лечения больных после металлоо-стеосинтеза переломов шейки бедренной кости. В итоге им была защищена кандидатская диссертация «Ошибки и осложнения при оперативном лечении медиальных переломов шейки бедра». Работа построена на анализе применяемых различных фиксирующих устройств. Автор пришел к выводу о необходимости стандартизации оборудования и инструментария для оперативного лечения и обучения специалистов современным методам остеосинтеза [24].

Результаты проведенного исследования позволяют судить о достаточном вкладе саратовской школы травматологов в развитие отечественной травматологии в период с 1950 по 1980 г. Характер оперативных пособий, выполненных в институте, отражает основные направления развития травматологии в указанный период. Существенную роль в становлении саратовской школы травматологов внесли профессор А. М. Косицына и ее ученики М. Л. Абрамов и Н. П. Решетников.

Список литературы История развития отечественной травматологии на примере лечебной и научной деятельности Саратовского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (1950- 1980 гг.)

- Дейкало В.П., Толстик А. Н. Хирургия кисти: история, современные достижения, проблемы и перспективы развития. Хирургия (Беларусь) 2006; 14 (4): 26-36

- Усольцев И. В., Леонова С. Н., Никифоров С. Б., Пушка-рев Б. Г. Использование металлов в травматологии и ортопедии: история вопроса. Сибирский медицинский журнал 2013; (4): 18-22

- Башуров 3 К. Двести лет российской травматологии. Травматология и ортопедия России 2006; (3): 88-94

- Широкинский Н.И. Травматизм на железнодорожных путях, его профилактика и борьба с ним: автореф. дис... канд.мед. наук. Саратов, 1950; 9 с.

- Красюкова Ю.Д. Оперативное лечение переломов надколенника в свете клинических и экспериментальных наблюдений: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1955; 10 с.

- Личное дело A.M. Косицыной. В: Архив СарНИИТО, Ф.Л. Д. Оп. 1 л/д (прод). Д. 906; 72 л.

- Косицына A. M. Внутрикостная новокаиновая анестезия при операциях на конечностях: автореф. дис.... канд. мед. наук. Саратов, 1957; 9 с.

- Акимова Т.Н., Винокуров В.А., Гришин С. Е., Иванов В.М., Карякина Е.В., Митрофанов В.А., Нинель В. Г., Норкин И. А., Позднякова Б. Я., Пучиньян Д. М., Решетников А.Г., Федонников А.С. СарНИИТО: грани признания/под общ. ред. проф. И.А. Норкина; отв. ред. проф. Д. М. Пучиньян. Саратов: Редакция журнала «Промышленность Поволжья», 2015; 248 с.

- Annual Report of SarNIITO for 1976 Saratov; 110 p. Russian (Годовой отчет СарНИИТО за 1976 г. Саратов; 110 с.

- Annual Report of SarNIITO for 1978 Saratov; 114 p. Russian (Годовой отчет СарНИИТО за 1978 г. Саратов; 114 с.

- Annual Report of SarNIITO for 1980 Saratov; 111 p. Russian (Годовой отчет СарНИИТО за 1980 г. Саратов; 111 с.

- Косицына A.M. Повреждения ростковых зон длинных трубчатых костей: автореф. дис.... д-ра мед. наук. Саратов, 1974; 18 с.

- Шульдяков А. А. Роль комплексного лечения в восстановлении формы и функции позвоночника при компрессионных переломах его в грудном и поясничном отделах: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1964; 8 с.

- Вадбольский Л. В. Повреждения менисков коленного сустава и роль артропневмографии в их диагностике и профилактике: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1965; 11 с.

- Абрамов М.Л. Диагностика и некоторые вопросы лечения повреждений капсульно-связочного аппарата коленного сустава: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1965; 12 с.

- Решетников Н.П. Компрессионный остеосинтез при лечении медиальных переломов шейки бедра: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1965; 10 с.

- Кригер E. P. О выборе метода лечения при вертельных переломах: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1966; 9 с.

- Баскевич М.Я. Закрытый интрамедуллярный остеосинтез диафизарных переломов костей голени: автореф. дис... канд. мед. наук Саратов, 1969; 8 с.

- Новиков A.M. Функциональное состояние щитовидной железы у больных после травмы опорно-двигательного аппарата с переломами костей: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1969; 11 с.

- Ошноков Ю.Х. О выборе метода лечения при переломах проксимального отдела плеча: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1969; 11 с.

- Баксанов Х.Д. Выбор метода лечения полных вывихов акромиального конца ключицы (анатомо-хирургиче-ские и клинические материалы): автореф.дис... канд. мед. наук. Саратов, 1970; 10 с.

- 22 3aрецков В.А. Травматизм в сельскохозяйственном производстве и пути его снижения: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1970; 9 с.

- Байрамкулов С. Д. Выбор методов лечения при свежих закрытых диафизарных переломах бедренной кости: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1973; 11 с.

- Иванов B.M. Ошибки и осложнения при оперативном лечении медиальных переломов шейки бедра: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1974; 12 с.