История развития представлений о причинах, методах диагностики и лечения ишемического инсульта от древнего мира до новейшего времени

Автор: Шевченко Е.В., Ковалева Э.А., Коригова Х.В., Алиев И.С., Рамазанов Г.Р.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Общественное здоровье, организация здравоохранения, история медицины

Статья в выпуске: 2 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Представления о механизмах развития инсульта менялись на протяжении столетий, подвергаясь влиянию не только уровня технологий, но и научно-философской мысли соответствующей эпохи. Цель исследования: проанализировать эволюцию представлений о причинах, методах диагностики и лечения ишемического инсульта от Древнего мира до современности. Материалы и методы. Проведён исторический анализ медицинской литературы, научных трудов и клинической практики разных эпох, связанных с изучением и лечением инсульта. Результаты. Прослежена трансформация концепции ишемического инсульта от древнегреческой «апоплексии» до современного понимания патофизиологии церебральной ишемии. Выделены два основных исторических периода в изучении инсульта, разделённых открытиями европейских учёных XIX века. Описана эволюция диагностических методов от клинического наблюдения до современных технологий нейровизуализации, а также развитие терапевтических подходов от симптоматического лечения до реперфузионной терапии и организации специализированной помощи. Выводы. Знание исторического пути развития представлений об ишемическом инсульте позволяет осмыслить современные подходы к его диагностике и лечению, оценить вклад выдающихся исследователей и роль научно-технического прогресса в совершенствовании помощи пациентам с цереброваскулярной патологией.

Ишемический инсульт, история медицины, апоплексия, реперфузионная терапия, тромболизис, тромбэктомия, ишемическая пенумбра, организация медицинской помощи

Короткий адрес: https://sciup.org/143184269

IDR: 143184269 | УДК: 616.831-005.4:616-07-08(091) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.2.OZOZ.1

Текст научной статьи История развития представлений о причинах, методах диагностики и лечения ишемического инсульта от древнего мира до новейшего времени

Первое упоминание клинических признаков инсульта в истории медицины обнаружено более 2500 лет назад, в то время как понятию «инфаркт» в том виде, в котором оно нам знакомо, немногим более 150 лет, а первому успешному методу патогенетической терапии ишемического инсульта менее 30 лет. Представления о механизмах развития инсульта менялись на протяжении столетий, подвергаясь влиянию не только уровня технологий, но и научно-философской мысли эпохи. В данной статье мы хотим представить, на наш взгляд, наиболее важные вехи в изучении причин и патогенеза, в развитии методов диагностики и лечения ишемического инсульта (ИИ).

Апоплексия – предшественник понятия«инсульт» в Древнем мире и Средневековье

Упоминания заболеваний нервной системы в истории Древнего мира до Гиппократа немногочисленны. Первое описание повреждения головного мозга с указанием таких симптомов как афазия, гемипарез, парез взора, менингеального синдрома обнаружено в древнеегипетском папирусе Эдвина Смита, датируемом 1700 г. до н.э. [1].

Внезапное прекращение произвольных движений или утрату сознания в древней греко-латинской медицине называли «апоплексия» (от греческого существительного « пХп^П » [plexes] - внезапный удар). Термин был введён Гиппократом и его последователями между V и IV веками до н.э. и обозначал не столько определённую нозологию, сколько различные неврологические и соматические заболевания, проявляющиеся остро возникающими очаговыми симптомами, кратковременной утратой сознания или снижением уровня бодрствования: инсульт, новообразования головного мозга, эпилепсия, тромбоэмболия лёгочной артерии, инфаркт миокарда и т.д.

Медицинская школа Гиппократа разделяла учение Платона о трёх составляющих души, одна из которых, «логистикон», была локализована в голове, ассоциирована с разумом и управляла другими компонентами психики (кажущаяся бесспорной современному человеку связь мышления и управления с мозгом не была очевидна для древних греков. Так, Аристотель, авторитетнейший философ человеческой истории, локализовал данные функции в сердце). Одновременно с этим существовало представление о головном мозге как о железе, содержащей и распространяющей кровь и другие жидкости во все части тела. Прекращение или замедление оттока жидкости от мозга, вызванное избытком «желчи» или «мокроты», приводило к апоплексии (существовавшая в древнегреческой медицине гуморальная теория называла четыре «кардинальные»

жидкости, присутствующие в балансе у здорового человека, - кровь, мокрота, желтая и черная желчь) [2].

В трудах Гиппократа описаны два состояния, связанные с нарушением циркуляции жидкостей: их избыточное накопление в мозге и недостаток их поступления в органы (созвучные с современными представлениями о геморрагическом и ишемическом инсульте соответственно) (рис. 1). Гиппократ и его последователи выделили основные черты, присущие инсульту - внезапность и тяжесть. Известно изречение древнегреческих медиков об апоплексии: «невозможно вылечить тяжёлый приступ и трудно вылечить лёгкий» [3]. Взгляд медицинского сообщества на инсульт как на состояние, не обладающее методами лечения, позволяющими радикально изменить ход заболевания, сохранялся до конца XX века [4].

Способы лечения различных заболеваний в натурфилософии основывались на принципе, автором которого считают Алкмеона Кротонского -«Противоположное есть лекарство для противоположного». Алкмеон, врач и философ V века, автор первого известного медицинского трактата в Древней Греции. Здоровье он рассматривал как уравновешенное состояние разнообразных противоположностей: влажного и сухого, холодного и тёплого, горького и сладкого. Превалирование одного из компонентов пары - есть причина болезни. Исходя из этого, Алкмеон считал, что терапия должна быть противоположна симптому болезни [5]. Например, при апоплексии: раздражить ослабленную и утратившую чувствительность конечность (многие вспомнят колючие шарики в руках у пациентов с инсультом в наше время и смогут провести мысленную параллель).

Рисунок 1. Генез апоплексии согласно Галену

Figure 2. Genesis of apoplexy according to Galen

Значительное влияние на врачей поздней античной эпохи и средневековья оказали работы древнеримского медика Целия Аврелиана. Известность ему принесли переводы на латынь трудов представителей Методической школы медицины Древней Греции и Рима, ведущим представителем которой был Соран Эфесский, практиковавший в Риме в конце I века и в первой половине II века. Про самого Целия Аврелиана известно немного: он родился на территории современного Алжира и был врачом в Карфагене предположительно в V столетии н.э.

В работе, посвящённой лечению хронических заболеваний, «Tardarum sive chronicarum passionum», Целий Аврелиан описал клинические особенности и методы лечения паралича. Он отметил, что паралич возникает у пожилых людей чаще, чем у молодых, нередко без видимой причины. Указал предикторы плохого прогноза восстановления паралича: полное отсутствие движений, наличие расстройств чувствительности, а также нарушение жизненно важных функций. Лечение паралича включало как применение природных факторов (нагретые камни, обертывание шерстяными тканями, воск, солевые ванны и т.д.), так и пассивные и активные занятия с поражёнными конечностями. Устройство, применявшееся для занятий ходьбой, представляло собой подобие тележки с парой колёс и выполняло ту же функцию, что и современные ходунки.

Подход к лечению паралича, описанный Целием Аврелианом, находит параллели с современной концепцией реабилитации: так, согласуясь с принципом раннего начала восстановительного лечения, занятия следовало проводить с третьего дня заболевания [6]. Работа с больным, страдающим параличом, предполагала последовательное выполнение пассивных и активных упражнений с постепенно нарастающим усилием, адаптацию к положению сидя и стоя, а также ходьбу с помощью одного или двух ассистентов или вспомогательных средств. Оценку результата лечения паралича проводили на основании анализа динамки ключевого признака – «signa» – мышечной слабости, нарушения чувствительности и т.д. [7, 8].

Гален, философ и врач греческого происхождения, живший во II–III веке н.э. в Римской Империи, кардинальным образом повлиял на развитие европейской медицины. Его труды в сфере анатомии, физиологии, патофизиологии и фармакологии пользовались авторитетом на протяжении более чем 1500 лет после его смерти. Именно Галену принадлежит идея о том, что мозг управляет движениями тела с помощью нервов.

Головной мозг, согласно Галену, функционировал благодаря притоку по артериям «жизненного духа» из сердца. Затем «жизненный дух» трансформировался в «сетчатом сплетении» рядом с гипофи- зом в «животный дух». Последний хранился в желудочках мозга и осуществлял передачу двигательных импульсов и сенсорных данных к различным участкам тела. Причину апоплексии Гален видел в нарушении потока «животного духа» из мозга вследствие избытка «мокроты» (рис. 2) [9].

После распада Римской Империи начался длительный период стагнации в медицине. Лечение апоплексии в средние века совмещало в себе принципы, унаследованные от греко-римской традиции, и ритуальные практики. Видение патогенеза апоплексии основывалось на учении о четырёх кардинальных жидкостях и модели, предложенной Галеном.

Трансформация представлений об апоплексиив Новом времени

Импульсом для нового этапа в изучении апоплексии стала возобновившаяся в эпоху позднего средневековья практика вскрытия тел умерших людей. Швейцарский патолог и фармаколог Иоганн Якоб Вепфер (1620–1695) обнаружил «слизистые образования» в артериях мозга человека и предположил их влияние на развитие апоплексии, однако, находясь под влиянием идей Галена, считал эти образования препятствием для тока «жизненного духа». Другой его заслугой, уже посмертной, является тот факт, что из аорты, полученной при вскрытии тела учёного, создан первый препарат артерии, изменённой атеросклерозом.

Последующее распространение аутопсии, как метода изучения заболеваний, привело к ослаблению авторитета гуморальной теории и укреплению доктрины «солидизма», согласно которой в основе патологического процесса лежали изменения плотных структур организма. К приверженцам солидиз-ма относился основоположник патологической анатомии, итальянский учёный Джованни Баттиста Морганьи (1682–1771). В своей работе «Об очагах и причинах болезней, исследуемых с помощью анатомии» (De Sedibus et Causis Morborum Per Anatomen Indagatis (1761)) Морганьи проанализировал и сопоставил клинические данные и результаты вскрытий нескольких сотен больных. В части, посвящённой апоплексии, автор описал две формы данного заболевания: «полнокровная» (sanguineous) апоплексия, связанная с истечением крови из артерии мозга, и «серозная» апоплексия, вызванная избыточным скоплением жидкости в головном мозге.

Основным патологическим фактором в развитии апоплексии Морганьи считал сдавление мозга излившейся кровью или «серозной» жидкостью, а не скопление «мокроты» или чёрной желчи в желудочках, как предполагал Гален. Однако представление о том, что апоплексия может быть вызвана скоплением «холодных соков» в голове, не было полностью отвергнуто, и некоторые случаи «серозной»

апоплексии были объяснены при помощи гуморальной теории. Непосредственным следствием сдавления мозга кровью или серозной жидкостью, по мнению Морганьи, являлось препятствие для движения животного духа. Таким образом, при значительном сокращении роли гуморальной теории, концепция апоплексии Морганьи включала архаичную идею сверхъестественной нематериальной силы [10].

Философская мысль в Европе Нового времени характеризовалась изменением вектора развития от идеализма к материализму и от теоретического уровня научного познания к эмпирическому. Работы Френсиса Бэкона, Рене Декарта, Томаса Гоббса и Галилео Галилея повлияли на формирование новой естественнонаучной методологии, опирающейся на опытные, фактические данные, противоположной средневековой схоластике.

Первый в истории медицины клиникоанатомический анализ вне идей витализма провёл французский врач Жан-Андре Рошу. В своей диссертационной работе, опубликованной в 1812 году, он заключил, что причиной апоплексии служит кровоизлияние в мозг, описал проявления и прогноз данного заболевания. Отмечая длительность восстановления утраченных функций после апоплексии, Рошу писал: «Время даёт успех, который приписывают лекарствам». В своей работе Рошу писал о необходимости различать апоплексию от «размягчения мозга» – состояния, которое автор и современники интерпретировали как энцефалит [11]. Позже другой французский учёный Леон Ростан предположил не воспалительный характер «размягчения мозга», связав его с оссификацией церебральных артерий [12].

Грандиозный вклад в естественную науку прусского патолога Рудольфа Вирхова выразился в том числе в работах, посвящённых изучению нарушения кровообращения и ишемии. Его авторству принадлежат термины «тромбоз» и «эмболия», актуальные по сей день. Развивая современное Вирхово представление об атеросклерозе, учёный предположил, что плотные сгустки, обнаруживаемые в артериальном русле, являются результатом химических изменений крови при её взаимодействии с патологически изменённой сосудистой стенкой. Такое явление Вирхов назвал тромбозом. Впоследствии он предложил триаду факторов, необходимых для развития тромбоза: повреждение сосудистой стенки, нарушение кровотока и изменения свёртывающей системы крови. Вирхов определил атеросклероз как наиболее частую патологию сосудистой стенки и называл его «простым жировым изменением». Явление, при котором тромб мигрирует от места своего возникновения в дистальное кровеносное русло, Вирхов назвал эмболией, описав её на примере больного с гангреной нижних конечностей и заболеванием сердца [13, 14]. Длительное время данное понятие ассоциировали только с кардиогенными источниками, пока в 1905 году Ганс Хиари на материале вскрытий 400 больных описал артерио-артериальную эмболию у больных с тромбозом церебральных артерий и стенозирующим атеросклерозом сонных артерий [15].

Развитие патологический анатомии благодаря широкому применению микроскопии и сопоставление клинического и морфологического материалов привели к изменению парадигмы паралича и апоплексии, а также формированию нового понятийного аппарата. Впервые термин «инфаркт» был предложен учеником и последователем Вирхова Юлиусом Конхаймом. Индуцируя артериальную эмболию воском в экспериментах с лягушками, он описал два вида инфаркта: «ишемический некроз» и «геморрагический инфаркт» – термины, остававшиеся актуальными более ста лет, но уже архаичные для современной клинической медицины [16].

Новейшее время

Цереброваскулярная патология, как сфера интереса неврологов, представлявших самостоятельную медицинскую специальность с 60-х годов XIX века, связана с работами Шарля Фуа. В 1925–1927 гг. Фуа, анализируя клинические и патологоанатомические проявления, описал симптомокомплексы, характерные для инфаркта в бассейнах передней ворсинчатой артерии, передней, средней и задней мозговых артерий.

До второй четверти XX века изучение сосудистого русла мозга человека было возможно только post mortem. В 1927 году Антониу Эгаш Мониш (человек богатой и разносторонней биографии – невролог и психиатр, политик и общественный деятель Португалии, лауреат Нобелевский премии по физиологии и медицине) представил Неврологическому обществу в Париже «Артериальную энцефалографию» – первую в истории селективную ангиографию и одновременно первую ангиографию сосудов мозга. До введения Свеном Сельдингером в 1953 году техники катетеризации сосуда по проводнику, селективную ангиографию выполняли после хирургического доступа к сосуду при частичном пережатии его проксимальной части [17].

Первые попытки повлиять на непосредственную причину ишемии мозга удалением тромба из церебральной артерии были реализованы в 1950-х годах. В 1951 году посредством артериотомии было проведено извлечение тромба из внутренней сонной артерии, а 1954 году – из средней мозговой артерии. Тромботические массы удаляли из средней мозговой артерии, «выжимая» от дистального конца сосуда к проксимальному в сторону разреза. Исходы такой операции были различными [18, 19].

Открытия в сфере естественных наук и математики конца XIX и первой половины XX века, а также практические достижения научно-технической революции середины прошлого столетия, задали новый темп развития медицины. Последующее изучение патофизиологии ИИ, развитие методов его диагностики и лечения были тесно связаны с появлением электронной техники.

В 1960-х годах физиком Алланом Кормаком были опубликованы научные работы, касающиеся принципа компьютерной томографии, а в 1971 году впервые применён в клинической практике компьютерный томограф, сконструированный инженером Годфри Хаунсфилдом. Первое в истории КТ-изображение было получено при сканировании головы женщины, страдающей новообразованием мозга. Исследование длилось несколько часов, а обработка данных и создание изображений - несколько суток [20]. Открытие ядерного магнитного резонанса советским физиком Евгением Константиновичем Завойским и американскими физиками Феликсом Блоком и Эдвардом Перселлом в 1940-х годах легло в основу нового метода диагностики -магнитно-резонансной томографии (МРТ). Пол Ло-тербур и Питер Мэнсфилд разработали средства визуализации излучаемых протонами сигналов, а Раймонд Дамадиан в 1977 году разработал первый аппарат для МРТ. Усовершенствования характеристик магнитного поля и радиосигнала в последующие десятилетия улучшили качество изображения и сделали МРТ «золотым стандартом» диагностики ИИ [21,22].

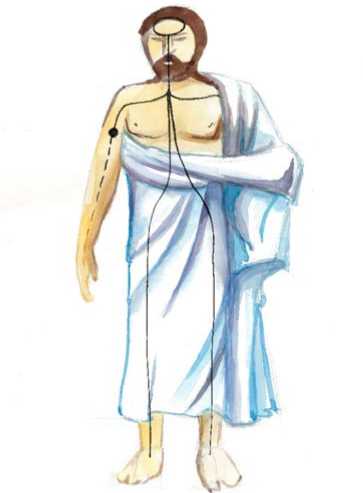

Изучение модели инфаркта мозга с окклюзией средней мозговой артерии в экспериментах с животными в 1970-х годах показало, что кровоток в ишемизированной ткани может быть снижен в разной степени. Это подтверждало идею, озвученную ещё в 1874 году Отто Гюбнером, о том, что вещество полушария мозга снабжается кровью более чем по одному пути [23]. В исследовании на обезьянах Йенс Аструп и соавт. (1977) с помощью измерения электрического ответа коры мозга, уровней внеклеточного калия и pH были определены пороговые значения ишемии в соответствии со скоростью мозгового кровотока и установлено, что показатель менее 15 мл/100г/мин ассоциирован с прекращением электрической активности мозга, а кровоток менее 6 мл/100г/мин - с гибелью нейронов (рис. 3). Также было показано, что восстановление кровотока возобновляло электрическую активность на некоторых участках мозга [24, 25].

На основе этих и других работ в данной области в 1981 году Йенсом Аструп и Линдси Саймон было сформировано понятие «ишемическая полутень» или «пенумбра» - область пониженной скорости мозгового кровотока с отсутствующими спонтанными или индуцированными электрическими потенциалами при сохраняющейся способности поддерживать ионный гомеостаз и трансмембранные электрические потенциалы [26, 27]. Дальнейшие исследования с помощью позитронно-эмиссионной томографии показали динамический характер отношения необратимой части ишемии (ядра) и обратимой (пенумбры): длительно существовавшее снижение кровотока приводило к увеличению первого и уменьшению последней [28].

Рисунок 2. Концепция обратимой и необратимой ишемии была сформирована на основании результатов экспериментов с окклюзией церебральных сосудов у животных с применением вызванных потенциалов и микроэлектродов, измеряющих К+ и рН. Примечание: CBF (cerebral blood flow) – скорость мозгового кровотока

Figure 3. The concept of reversible and irreversible ischemia was formed based on the results of experiments with cerebral vascular occlusion in animals using evoked potentials and microelectrodes measuring K+ and pH. Note: CBF (cerebral blood flow) is the speed of brain movement

Таким образом, сложилось понимание патогенеза острой церебральной ишемии как динамического процесса, находящегося в зависимости от времени и перфузионных показателей. Стало очевидным, что лечение ИИ должно быть в первую очередь направлено на восстановление кровотока – реперфузию в зоне ишемической полутени.

Первым тромболитическим средством, применённым в лечении ИИ, стала стрептокиназа, открытая в 1933 году и показавшая эффективность при инфаркте миокарда в 1950–1960 гг. Однако первое исследование в 1964 году показало худшие результаты лечения у больных с ИИ, получавших стрептокиназу. Последующие рандомизированные контролируемые исследования с применением компьютерной томографии, а также мета-анализ, показали большую частоту геморрагических осложнений и худшие исходы в группе стрептокиназы [29]. Исследование эндогенного фибринолитика – урокиназы для внутривенного введения в 1980–1990 гг. также не показало преимуществ при большей частоте симптомных геморрагических трансформаций, в то время как результаты внутриартериального тромболизиса урокиназой в исследованиях PROACT I и PROACT II выглядели многообещающе [30–32].

Полученный в 1983 году продукт генной инженерии – рекомбинантный активатор плазминогена (РТПА), также как и стрептокиназа, был успешно применён для лечения инфаркта миокарда, а также тромбоэмболии лёгочной артерии и других тромботических событий [33]. Результаты первого рандомизированного двойного слепого плацебокон-тролируемого испытания NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) в 1995 году позволили зарегистрировать РТПА в качестве средства для системной тромболитической (сТЛТ). В объединённом анализе исследований NINDS, ECASS и ATLANTIS была выявлена тесная связь между эффективностью лечения и временем введения РТПА, а исследование ECASS III, завершённое в 2008 году, показало эффективность и безопасность внутривенного тромболизиса в пределах до 4,5 ч от начала заболевания [34, 35].

В ранних попытках эндоваскулярного лечения окклюзированной церебральной артерии применяли инструменты для хирургии коронарных артерий и артерий конечностей, что нередко сопровождалось дистальной эмболией [36]. В 2001 году в Калифорнийском университете было впервые применено специализированное устройство для внутрисосудистой тромбоэмболэктомии (ВСТЭ) МERCI, а с

2004 по 2009 гг. проведены контролируемые исследования, показавшие эффективность и безопасность метода для лечения ИИ в восьмичасовом терапевтическом окне [37–39]. В 2009 году опубликовано первое исследование с использованием аспирационного катетера «Пенумбра», результаты которого сопоставимы с последним исследованием MERCI и PROACT II [40, 41].

Дальнейшему совершенствованию инструментов для эндоваскулярного лечения ИИ послужила модель поток-перенаправляющего стента для лечения аневризм головного мозга. На основе данной модели был создан стент-ретривер [42].

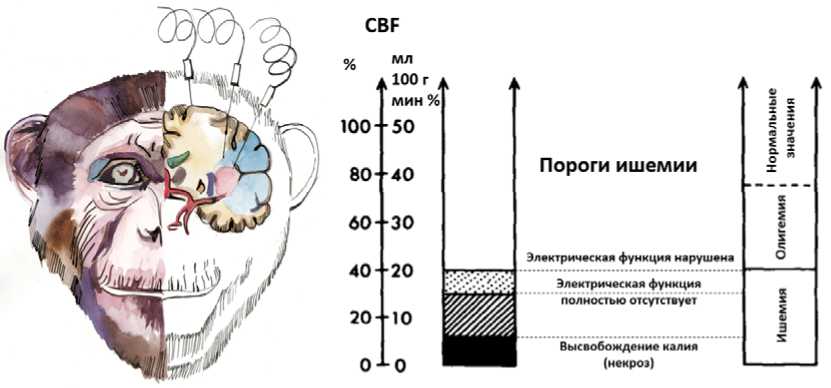

В 2015 году пять рандомизированных исследований (MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, EXTEND-IA и REVASCAT) продемонстрировали эффективность механической тромбэкстракции у больных с ИИ, а мета-анализ (HERMES) результатов данных исследований в 2016 году подтвердил, что ВСТЭ приводит к лучшим исходам, чем стандартная терапия с или без сТЛТ [42–47]. Благодаря исследованиям DAWN и DEFUSE 3 с анализом показателей КТ перфузии и результатов ВСТЭ терапевтическое окно было увеличено до 24 часов, а алгоритм эндоваскулярного лечения острого ишемического инсульта приобрёл современную форму (рис. 4).

Система оказания помощи больным с инсультом прошла эволюцию от неспециализированного подхода и идеи «Инсульт – неизбежный результат старения» до создания сети специализированных центров с мультидисциплинарным подходом.

В 1950–1960 гг. происходит становление концепции помощи больным с инсультом, предполагающей совместную координированную работу врачей разных специальностей. Первые отделения для больных с инсультом были сосредоточены только вокруг задач реабилитации. Организация работы такого отделения представлена в 1950 г. в Северной Ирландии [4].

Академик АМН СССР, профессор Николай Кириллович Боголепов первым теоретически обосновал и организовал специализированную неврологическую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) на догоспитальном этапе. Для этого в 1962 г. были созданы неврологические бригады на базе Станции скорой медицинской помощи в городе Москве [48]. В 1970-х г. в СССР и Северной Америке начали работу отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с инсультом [4, 48, 49].

Рисунок 3. Селективная церебральная ангиография, прямая проекция. Окклюзия М1 сегмента правой средней мозговой артерии (СМА) до внутрисосудистой тромбоэмболоэкстракции (слева) и после (справа). Красной стрелкой обозначено место окклюзии правой СМА, голубыми стрелками – контрастированная СМА после восстановления кровотока.

Figure 4. Selective cerebral angiography, frontal projection. Occlusion of the M1 segment of the right middle cerebral artery (MCA) before intravascular thromboembolic extraction (left) and after (right). The red arrow indicates the site of occlusion of the right MCA, blue arrows indicate the contrasted MCA after restoration of blood flow

Развитие помощи больным с ишемическим инсультом в советской и российской медицине Оказание помощи больным с цереброваскулярной патологией как одно из течений отечественной неврологии характеризуется преемственностью его представителей, от учителя к ученику, восходя к основоположнику российской неврологии А.Я. Кожевникову.

Цереброваскулярная патология была основным направлением научной деятельности профессора Н.К. Боголепова. Им была обоснована необходимость организации специализированной неврологической и нейрохирургической помощи больным с ОНМК, были сделаны первые шаги в организации интенсивной терапии инсульта в нейрореанимаци-онном отделении и заложены основы этапной помощи больным с церебральным инсультом, включающей интенсивную терапию.

Николай Кириллович обобщил опыт изучения различных двигательных нарушений при инсульте, впервые описал гемихорею, пароксизмальный хореический рубральный гиперкинез, гиперкинезы типа жестикуляции (паракинезы), полицитемиче-скую хорею, болевые гиперкинезы лица. Профессор Боголепов описал симптомы, позволившие клиницисту обнаружить очаговое повреждение мозга у больного в коме в период, когда нейровизуализация ещё не вошла в клиническую практику: симптом ротированной стопы, тонический постуральный рефлекс стопы, симптом гипотонии век [50].

Изучение цереброваскулярной патологии при соматических заболеваниях, начатое Николаем Ки- рилловичем Боголеповым, продолжил его ученик, выдающийся врач, учёный и организатор, академик Российской академии медицинских наук Левон Оганесович Бадалян. В своей докторской диссертации Левон Оганесович изучил расстройства мозгового кровообращения при хирургическом лечении пороков сердца [51].

Евгений Иванович Гусев – ведущий отечественный невролог, академик Российской академии наук (РАН), заслуженный деятель науки Российской Федерации, создатель одной из ведущих отечественных школ неврологии. В широком круге научных проблем, которые разрабатываются на руководимой Е.И. Гусевым кафедре, большое место занимают вопросы сосудистых заболеваний нервной системы. На основе изучения закономерностей изменений центральной и церебральной гемодинамики, микроциркуляции и метаболизма в головном мозге были разработаны новые положения относительно механизмов развития, диагностики и лечения ишемических и геморрагических инсультов, лечебных и реабилитационных мероприятий при инсультах, внедрены в практику новые организационные формы этапной медицинской помощи соответствующим контингентам больных, что позволило снизить летальность и улучшить функциональные исходы ОНМК. В 1989 году Евгений Иванович стал руководить Всероссийским обществом неврологов [52].

Среди многообразия направлений научных трудов академика РАН, профессора Михаила Александровича Пирадова большую долю составляют работы в области изучения мозгового кровотока и мета- болизма, патологии магистральных артерий головы, разработки новых методов лечения тяжёлых форм ОНМК. Им создана модель специализированной нейрореанимационной помощи больным с инсультом, результатом работы которой стало снижение в полтора раза летальности при ИИ. Актуальным направлением исследований в Научном центре неврологии под руководством М.А. Пирадова являются технологии нейромодуляции и нейрореабилитации у пациентов с ОНМК [53].

Реализация хирургических методов лечения и профилактики ИИ в России во многом стали результатом научной, клинической и организационной работы выдающегося нейрохирурга, академика РАН, профессора Владимира Викторовича Крылова и его учеников. Владимир Викторович работал над совершенствованием, методологическим сопровождением и практическим применением реваскуляризирующих операций сосудов головного мозга, содействовал становлению эндоваскулярной хирургии при цереброваскулярных заболеваниях. Совместно с Министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой инициировали в нашей стране программу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Владимир Викторович дал профессиональную жизнь несколькими поколениям нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов, многие из которых возглавляют нейрохирургические отделения, стали руководителями клиник и научно-исследовательских институтов в Москве и за её пределами [54]. Так, головной региональный сосудистый центр в составе научноисследовательского института им. Н.В. Склифосовского, в стенах которого был написан представленный текст, впервые возглавил ученик В.В. Крылова, профессор РАН Сергей Сергеевич Петриков [55].

Современная система оказания помощи больным с ОНМК в РФ была создана и совершенствовалась под руководством член-корреспондента РАН профессора Вероники Игоревны Скворцовой.

В 1999 году по инициативе Вероники Игоревны была создана междисциплинарная организация -Национальная ассоциация по борьбе с инсультом (НАБИ) с участием неврологов, кардиологов, нейрохирургов, сосудистых хирургов, реабилитологов и других специалистов. Создание НАБИ позволило решить несколько беспрецедентных для здравоохранения страны задач: провести системные эпидемиологические исследования в РФ, получить информацию о структуре факторов риска, создать «Регистр инсульта в Российской Федерации», внедрить новые диагностические алгоритмы, терапевтические, реабилитационные и профилактические подходы [56].

В 2005 г. по инициативе и при непосредственном участии В.И. Скворцовой Министерство здравоохранения и социального развития России разработало ведомственную целевую программу «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга в Российской Федерации». Организационно-методическая модель российской «сосудистой программы» была признана Всемирной организацией по борьбе с инсультом лучшей в мире. Результатом работы программы стало создание во всех субъектах РФ региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, способных оказывать специализированную и высокотехнологическую помощь при ИИ и других ОНМК. Обучение врачей, организационную помощь, методическое сопровождение работы в сосудистых центрах по всей стране обеспечивали профессора Людмила Витальевна Стаховская и возглавляющий в настоящий момент Институт цереброваскулярной патологии и инсульта, главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РФ, Николай Анатольевич Шамалов.

Под руководством В.И. Скворцовой в 2006 г. впервые в России эффективно применён метод эндоваскулярного внутриартериального тромболизиса [57] .

К концу 2018 г. в России работало 615 сосудистых центров. В результате реализации программы смертность от инсульта в нашей стране по сравнению с 2008 г. снизилась более чем в два раза [58].

Заключение

В истории развития представлений о этиологии и механизмах развития ишемического инсульта можно выделить два больших периода, разделённых открытиями европейских врачей и учёных XIX в.: Жаном-Андре Рошу, Леоном Ростаном, Рудольфом Вирховым, Юлиусом Конхаймом и др. Ранний период проникнут представлениями и понятиями натурфилософии. Последующий период - время естественнонаучного, эмпирического познания - совпадает с развитием технологий и лавинообразным накоплением новой информации. Знание пути, который прошла медицина за 2500 лет, может позволить по-новому взглянуть на современные представления, методы и инструменты и узнать в них плод научных прозрений минувшего времени или, иногда, архаичное наследие древности.