История туризма в Удмуртии (вторая половина XIX - начало XX вв.)

Автор: Баталова Лариса Вячеславовна, Мерзлякова Галина Витальевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Приволжская мозаика

Статья в выпуске: 2 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе архивных материалов рассматривается процесс возникновения туристско-экскурсионного дела в Удмуртии, который пришелся на 60-е гг. XIX - начало XX вв. Особое внимание уделяется выявлению и изучению организационной структуры ученических экскурсий. Исследуются формы и методы туристско-экскурсионной деятельности.

Туризм, экскурсии, удмуртия

Короткий адрес: https://sciup.org/140206075

IDR: 140206075

Текст научной статьи История туризма в Удмуртии (вторая половина XIX - начало XX вв.)

Туристско-экскурсионная деятельность в Удмуртии во второй половине XIX — начале XX вв. представляла собой целостное историко-культурное явление, в своих основных чертах и проявлениях повторяющее общероссийский процесс. На развитие туризма оказывали влияние местные социально-политические, экономические, религиозные, культурные и этнические факторы общественной жизни. Зарождение туристско-экскурсионной деятельности в республике связано с возникновением и развитием экскурсионной практики учебных заведений дореволюционной Удмуртии. В изу- чаемый период территория современной Удмуртии приходилась на Глазовский, Елабужский, Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии.

Первые упоминания об организации экскурсий в учебных заведениях Вятской губернии относятся к началу XIX в., и связаны они с отдельной, направленной исключительно на учащихся, педагогической инициативой [1]. Так, первый историк, учитель и краевед Удмуртии Александр Иванович Вештомов по окончании Вятской духовной семинарии в 1790 г. был назначен в первое на территории Сарапульского уезда учебное заведение — малое народное училище. Здесь он преподавал в течение 10 лет и проявил себя как педагог-новатор: установил хороший контакт с учениками, пробудил в них любознательность, водил детей на прогулки, собирал вместе с ними травы, семена дикорастущих растений [2]. В 1800 г. А.И. Вештомова перевели в Вятское главное народное училище, где он преподавал историю и естествознание с 1800 по 1810 гг., активно используя экскурсии [3].

В Вятской гимназии естественную историю преподавал до 1821 г. Александр Яковлевич Некрасов, выдающийся как своими познаниями, так и трудами по избранной им части. Каждую весну с учениками, а летом и один, совершал он экскурсии по разным уездам Вятской губернии с целью собирания различных растений и насекомых для составления коллекций, служивших наглядным пособием при изучении учащимися естественной истории [4].

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют об активном использовании в учебном процессе в дореволюционной Удмуртии экскурсий, пропагандирующих соединение теории с практикой при прохождении курса естественных наук. Согласно архивным документам, широкое развитие получили геологические и ботанические экскурсии. Так, начиная с 1900 г. в Елабужском реальном училище под руководством преподавателя естественных наук совершались геологические экскурсии [5]. В ходе экскурсий ученики знакомились с геологическим характером местности, на которой расположена Елабуга, с характером и строением горных пород, обнаруживающихся на естественных разрезах, с окаменелостями, встречающимися в этих породах. Совершались экскурсии на берег Камы на «Чертово городище», где собирались образцы горных пород [6].

Ученики Сарапульского Алексеевского реального училища совершали экскурсии в село Чеганда Сарапульского уезда для осмотра пещер на реке Белой [7]. Весной и осенью проходили ботанические экскурсии на территориях Глазовского, Сарапульского, Малмыжского и Елабужского уездов. Объектами осмотра были лес, поле, озеро, река, луг, ботанический сад. Во время таких экскурсий много внимания уделялось изучению флоры и фауны местного края, собранные во время экскурсий растения гербаризировались. Результатом природоведческих экскурсий был сбор растительного, зоологического, минералогического, а частью геологического материала в зарождающиеся ученические естественно-исторические музеи. Экскурсии обеспечивали материал для классных уроков и давали возможность беседовать с учениками о почве, растениях и животных в их естественной связи и обстановке.

Следует также отметить, что вопросы организации и проведения образовательных экскурсий для наглядного ознакомления учащихся с «объектами растительного и животного царств под руководством соответствующих преподавателей сих предметов» регулярно обсуждались на педагогических и попечительских советах учебных заведений Малмыжского, Сарапульского, Елабужского и Глазовского уездов [8].

В дореволюционной Удмуртии до 1907 г. экскурсии носили локальный характер и не распространялись за пределы Вятской губернии. Проводились они лишь весной и ранней осенью и представляли собой ежегодно повторяющиеся прогулки учеников под надзором преподавателей и добровольцев-родителей по берегам рек, в лес, поле, на озеро, луг. При этом участники экскурсий наряду с созерцанием природных красот и историко-культурных памятников за- нимались практическими и экспериментальными наблюдениями, результаты которых старательно фиксировались и служили материалом для классных уроков [9].

Также большой популярностью пользовались так называемые производственные экскурсии на территории четырех удмуртских уездов, что было обусловлено интересом к заводским технологическим процессам и производствам дореволюционной Удмуртии, а также нарастающим интересом к развитию капиталистического производства в России в целом.

Экскурсии на фабрики и заводы чаще всего проводились для учащихся старших классов и были одними из самых распространенных в дореволюционной Удмуртии [10]. Это можно объяснить следующими причинами. В конце XIX в. сложилась устойчивая отраслевая специализация промышленного производства Удмуртии. Промышленный облик Удмуртии определяла металлургическая, металлообрабатывающая, оружейная промышленность, на российском рынке была востребована продукция химической, кожевенно-сапожной, винно-водочной, пиво-медоваренной отраслей. В начале XX в. на территории Удмуртии насчитывалось не менее 56 заводов и фабрик, представляющих экскурсионный интерес для учащихся.

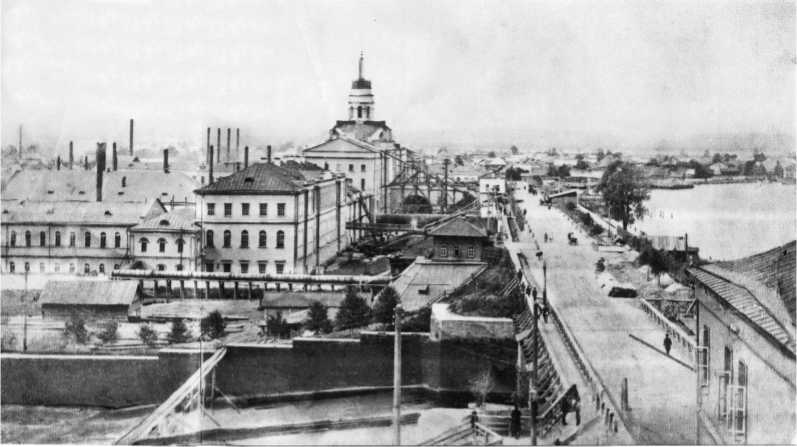

Самыми крупными являлись государственные Ижевский и Воткинский заводы. Ижевский оружейный металлургический завод давал стране мартеновскую инструментальную сталь, винтовки, револьверы, охотничьи ружья. Воткинский металлургический машиностроительный завод выпускал сортовое и листовое железо, стальное и чугунное фасонное литье, железнодорожные мосты и скрепления, паровозы и суда для речного флота. Эти заводы играли большую роль в обеспечении оборонной мощи России, славились высоким качеством продукции и входили в число крупнейших и лучших в стране. Согласно архивным данным, популярными были экскурсии на Ижевские оружейный и сталеделательный заводы, где экскурсанты присутствовали при литье стали, осматривали сталелитейную и прокатную мастерские, мо- лотовую и механическую лаборатории и электрическую станцию. Регулярно устраивались экскурсии на Бондюжские химические заводы товарищества П.К. Ушкова, где ученики знакомились с главными производствами, осматривали отдельные процессы, например, переработку минералов в соли, необходимую для центральных фабрик России, занятых белением и окраской тканей.

Скорее всего, на первых порах территориальная и тематическая ограниченности определялась новизной дела и несовершенством организации дальних экскурсий. Когда же необходимые документы (циркуляры министерства народного просвещения за № 20152 от 29 июня 1903 г. и Попечителя Казанского учебного округа) и организационные схемы появились (система льготного проезда и предоставления бесплатного жилья, строгий контроль министерства народного просвещения за исполнением всех циркуляров и предписаний), это позволило преподавателям учебных заведений уже к 1908 г. значительно расширить географию дальних поездок. С 1908 г. стали совершаться дальние экскурсии. Наиболее популярными были путешествия в Казань, Москву, Санкт-Петербург, в Крым и на Кавказ [11], а также в Пермь, Екатеринбург, Н. Новгород, Кострому, Ярославль [12].

К примеру, в 1908 г. Ижевская женская гимназия впервые осуществила образовательную экскурсию для 36-ти учениц в Казань. «Ученицы, не имеющие понятий о больших культурных городах и о всем, что в них находится, приобрели оное. Дан толчок к развитию любознательности» [13].

В 1912 г. Ижевской и Воткинской женскими гимназиями были организованы экскурсии в Москву «для ознакомления с историческими памятниками и музеями столицы» [14], а Глазов-ской женской гимназией — в Санкт-Петербург [15]. Педагогический совет Елабужской женской гимназии в 1912 г. разработал подробную экскурсионную программу по маршруту: Елабуга — Н. Новгород — Владимир — Москва — Бородино — Троице-Сергиева лавра — Ярос-

Ижевский завод

лавль — Кострома — Казань [16]. Целью было знакомство учениц с историческими памятниками и местностями, прославленными подвигами русских людей в 1812 г., дабы способствовать развитию патриотического чувства — «знакомство с историческими памятниками и местами, с великим историческим прошлым не только способствует духовному развитию учащихся, но и способствует воспитанию в них любви к отечеству и всему русскому». Педагогический совет Воткинского среднего механико-технического училища в июне 1912 г. организовал для 37 учеников 3-го класса училища, переходящих в 4-ый класс, экскурсию для ознакомления с заводами и промышленностью Урала [17].

Летом 1913 г. Воткинская женская гимназия организовала 18-тидневную научно-образовательную экскурсию по следующему маршруту: Воткинск — Галево по железной дороге, Галево — Казань — Н. Новгород — Кострома — Ярославль — на пароходе, Ярославль — Тро-ице-Сергиева Лавра — Москва — Санкт-Петербург — Пермь — по железной дороге, Пермь — Галево — на пароходе, Галево — Воткинск по железной дороге. Остановки дела- лись в гг. Н. Новгород, Кострома, Троицкая Лавра, Москва и Санкт-Петербург, где осматривались исторические памятники [18]. Кроме того, гимназия организовала экскурсию с учениками 5—7-х классов на Урал для ознакомления с природой Урала и осмотра Перми, Екатеринбурга, Златоуста, Челябинска и Уфы общей продолжительностью две недели [19].

Остановимся на интересном экскурсионном опыте. Воспитанницы Елабужского женского училища Вятской губернии побывали в 1909 г. в Казани [20], в 1910 г. — в Москве [20. № 34. 1910. 26 августа. С. 1049], в 1911 г. — в Петербурге [20. № 2. 1911. 13 января. С. 50], в 1912 г. — в Крыму [20. № 1—2. 1913. 10 января. С. 14], в 1914 г. [20. № 27. 1914. 3 июля. С. 846] — на Кавказе. Сохранились дореволюционные описания, составленные руководителями и участниками этих поездок [21].

Следует отметить, что в исследуемый период на территории Удмуртии экскурсионного бюро не существовало, поэтому организационные вопросы, связанные с транспортом, анимацией, проведением экскурсий приходилось чаще всего решать администрации учебного за- ведения. Положительным фактором в развитии туристско-экскурсионного дела стало участие родительских комитетов в организации экскурсий и изыскание средств на их проведение [22].

Весьма значительную роль сыграли в организации туристско-экскурсионной деятельности земства как органы местного самоуправления. Глазовское, Елабужское, Малмыжское и Сарапульское уездные земства оказывали посильную помощь в развитии ученических экскурсий, понимая их значение для образовательного процесса и организации содержательного досуга учащихся. Примечательно, что именно земство впервые поднимает вопрос о создании в Вятской губернии постоянного экскурсионного справочного бюро, которое бы через уездные отделы внешкольного образования должно было всегда находиться в курсе экскурсионного дела в Вятской губернии [23]. Планировалось, что бюро должно заниматься организацией экскурсий, разработкой маршрутов, составлением путеводителей, карт, подготовкой инструкторов, проводников, заботой об устройстве пунктов для остановки экскурсантов и т. д.

Также земства выступали в роли организаторов экскурсий для сельских жителей с практическими целями. Вятское губернское земство заботилось о повышении производительности крестьянской экономики. Оно ориентировало крестьянские хозяйства на переход к интенсивным формам обработки земли, внедрение альтернативных сельскохозяйственных культур, повышение продуктивности животноводства и технической культуры кустарных промыслов на основе коллективных производственных форм. Наиболее востребованными оказались такие мероприятия земства, которые не вели к радикальной смене способа хозяйствования. К ним наряду с прочими были экскурсионные поездки и участие в выставках.

В частности, любопытную и весьма ценную попытку земств познакомить «наиболее развитых крестьян» с сельским бытом других русских губерний или заграничных сельхозпроизводителей представляют экскурсии крестьян Вятской губернии. Так, они ездили в Америку для изуче- ния пчеловодного хозяйства [24], в Германию, Швецию и Данию — «для ознакомления с рынками сбыта масла, техникой маслоделия, устройством и организацией общественного и артельного дела за границей» [25], в Швейцарию — для ознакомления с постановкой скотоводческого хозяйства [26] и т. д. Для практического изучения более совершенных приемов ведения сельского хозяйства в 1914 г. 11 крестьян Вятской губернии через общество «Русское зерно» выезжали в Моравию (Чехия). Губернское собрание признало такого рода поездки крестьян «весьма полезными» и ассигновало 550 руб. [27]. Интересно также, что и в Вятскую губернию приезжали из-за границы для исследования организации и постановки земского дела [28].

Развитию туристско-экскурсионной практики в Удмуртии способствовали создание и деятельность организаций, занимающихся краеведением. Краеведческая деятельность Общества естествоиспытателей (1869) и Общества археологии, истории и этнографии (1878), созданных при Казанском университете, Вятской ученой архивной комиссии (1904), Общества изучения Прикамского края (1912) включала организацию и проведение геологических, антропологических, ботанико-географических и орнитологических, археологических и этнографических экскурсий и экспедиций в Глазовский, Елабуж-ский, Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии.

Научная деятельность данных Обществ была направлена на исследование местного края в естественно-историческом отношении. Членами Общества устраивались экспедиции и экскурсии, читались публичные лекции. Свои исследования Общество называло экскурсиями, а участников — экскурсантами [29]. Обществами разрабатывались программы экскурсий, ориентированные на научные исследования. По их окончании составлялись подробные отчеты. Экскурсии давали научный материал для написания статей, докладов, сообщений, рефератов, большинство которых помещалось в изданиях данных Обществ, а некоторые в изданиях других Обществ и учреждений [30]. Стремление

Обществ к распространению естественно-исторических сведений выражалось в организации экскурсий для всех желающих, а не только для их членов. Так, в мае 1870 г. была организована публичная геологическая экскурсия по Волге от Казани до устья Камы под руководством проф. Н.А. Головкинского [31].

Коллекции, собранные в результате экспедиций и экскурсий, пополняли Геологический музей, Агрономическую лабораторию, Ботани-

Список литературы История туризма в Удмуртии (вторая половина XIX - начало XX вв.)

- Центральный государственный архив Удмуртской республики (далее -ЦГА УР). Ф. 8. Оп. 1. Д. 62. Л. 16.

- ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 85. Л. 5.

- Столетие Вятской губернии. Сборник. Вятка, 1880. Т. 1. С. 619.

- Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1912 г. Вятка, 1911. С. 27.

- Национальный архив Республики Татарстан (далее -НА РТ). Ф. 92. Оп. 2. Д. 6895. Л. 104.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 14. Л. 86.

- Архивный отдел администрации г. Сарапула. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1436. Л. 7.

- Государственный архив Кировской области (далее -ГАКО). Ф. 205. Оп. 3. Д. 2536. Л. 67.

- ГАКО. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2654. Л. 11.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 4576. Л. 65.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16884. Л. 39.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 18133. Л. 9.

- ЦГА УР. Ф. 8. Оп. 1. Д. 65. Л. 53.

- ЦГА УР. Ф. 8. Оп. 1. Д. 41. Л. 46.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16883. Л. 28.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 16888. Л. 39.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 3. Д. 315. Л. 11.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 18133. Л. 9.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 20247. Л. 13.

- Вятские епархиальные ведомости. № 31. 1909. 6 августа. С. 815.

- ЦГА УР. Ф. 81. Оп. 1. Д. 85. Л. 5.

- НА РТ. Ф. 92. Оп. 2. Д. 23889. Л. 414.

- ЦГА УР. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1652. Л. 6.

- Журналы Вятского губернского земского собрания 34-й очередной сессии и приложения к ним (заседаний 26 ноября -13 декабря 1900 г.). Вятка, 1901. С. 992.

- Журналы Вятского губернского земского собрания 37-й очередной сессии и приложения к ним (заседаний 19-21 декабря 1903 г.). Т. 3. Вятка, 1904. С. 115.

- Журналы Вятского губернского земского собрания 47-й очередной сессии и приложения к ним (заседаний 1-18 декабря 1914 г.). Т. 3. Вятка, 1915. С. 633.

- Журналы Вятского губернского земского собрания 45-й очередной сессии и приложения к ним (заседаний 1-17 февраля 1913 г.). Т. 3. Вятка, 1913. С. 300.

- Иностранные гости//Вятский край. № 167. 1907. 4 августа. С. 3.

- НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 23. Л. 14. Отчет о деятельности Вятской ученой архивной комиссии за первый год ее существования//Труды ВУАК. Выпуск 5-6. Вятка, 1907. С. 26.

- НА РТ. Ф. 39. Оп. 1. Д. 49. Л. 38-40.

- НА РТ. Ф. 977. Оп. «Совет». Д. 10026. Л. 148.