История жилища "Алачых" у хакасов

Автор: Прищепа Евгений Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Конический тип жилища на юге Средней Сибири впервые был зафиксирован немецкоязычными путешественниками-исследователями в XVIII в. Отмечено, что оно использовалось круглогодично и было известно качинцам, сагайцам, бельтырам и кызыльцам. Как показал ряд исследований, жилище хакасов типа «алачых» в полной мере отражало степень приспособления человека к естественно-географическим условиям Хакасии. Простота конструкции, низкая стоимость, быстрота возведения и доступность материалов для строительства позволяли использовать данный тип жилища у всех групп хакасов на протяжении XVIII-ХХ вв. В классификационной типологии жилищ народов Сибири эта постройка относится к каркасным коническим наземным круглым в основании сооружениям без стен. «Алачых» бытовал у скотоводов, земледельцев, охотников, промысловиков, использовался во время проведения сезонных работ. Временем исчезновения такого жилища становится вторая половина ХХ в., когда оно утратило свое прежнее значение в традиционной системе жизнеобеспечения этноса.

Хакасы, xviii-хх вв, материальная культура, жилище, саяно-алтайский конический шалаш,

Короткий адрес: https://sciup.org/147220502

IDR: 147220502 | УДК: 39 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-3-122-130

Текст научной статьи История жилища "Алачых" у хакасов

История развития жилищ народов Сибири имеет особенности, обусловленные историкокультурными и природно-географическими факторами. Архаичным жилищем в Сибири, известным угорским, самодийским, тюркским, тунгусо-маньчжурским народам, северным кетам и юкагирам был шалаш 1 (чум) 2 конической формы. Этот тип жилища имел самое широкое распространение как у оседлых, так и у кочевых народов. В меньшей степени, чем это можно было предполагать, на его архитектурные формы оказывала влияние хозяйственная деятельность человека [Попов, 1961. С. 131, 154, 155]. Для хакасского этноса к числу проблем, связанных с историческим развитием традиционного жилища, относится этнографическое изучение отдельных его малоисследованных типов, каковым является и жилище «ала-чых».

Актуальность темы обусловлена в целом слабой изученностью хакасского жилища. Новизна исследования заключается в обобщении всех доступных этнографических материалов о данном типе жилища и подробном описании его конструктивных черт. Цель работы – характеристика особенностей бытования жилища «алачых» в процессе его исторического развития в рамках материальной культуры хакасов и их предков. Задачи исследования: описание конструкции жилища; анализ проблем его классификации; рассмотрение связанной с ним традиционной обрядности; определение времени и форм существования. Хронологические рамки охватывают XVIII – первую половину XX в. и определяются особенностями использования данных построек. Работа основана на комплексном и системно-историческом подходе к изучению прошлого с использованием общепринятых историко-этнографических методов.

Результаты исследований и обсуждение

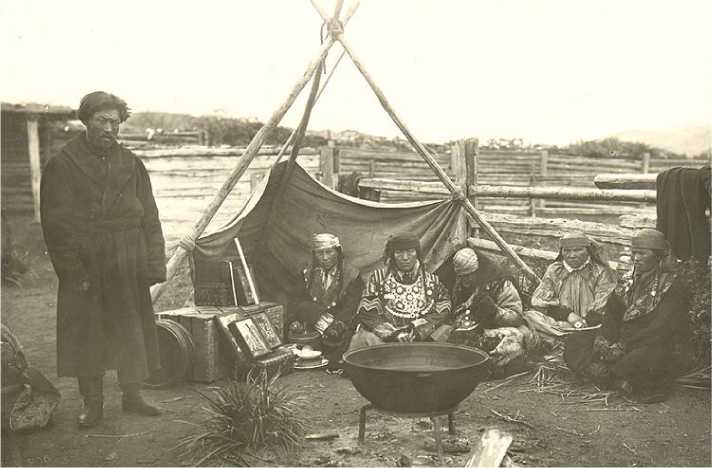

Впервые конструкцию конической постройки из трех жердей и войлока описал Геродот. Это сооружение, описанное им, принято считать простейшим коническим шалашом с остовом из жердей [Вайнштейн, 1976. С. 44. Рис. 6, 1, 2]. И. Л. Кызласов появление конических построек у населения Саяно-Алтая связывал с дотюркским периодом III–I вв. до н. э. Их конструктивной особенностью являлась многостолпность, когда наклонные столбы ставились с интервалом от 0,6 до 1 м [Кызласов, 2005. С. 30–33]. У хакасов (качинцев, сагайцев, бель-тыров и кызыльцев) наземное жилище конической формы имело название «алачых» (рис. 1). Оно в полной мере отражало степень приспособления человека к естественным природно- географическим условиям. Наиболее ранние сведения о жилище в форме «алачик» 3 (Alachik) у красноярских татар (качинцев) оставил Г. Ф. Миллер, объяснявший значение номинации как «острый», т. е. «остроконечное жилье». Он отмечал, что у «лесных народов», в отличие от скотоводческих, «алачик» был основным видом жилища, а у последних встречался довольно редко (цит. по: [Потапов, 1957. С. 187]).

Рис. 1 (фото). «Татары» у «алачых» вблизи г. Минусинска

(по: Патачаков К. М. Быт и культура хакасов в иллюстрациях (XIX – начало ХХ в.).

Абакан, 1994 // Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Д. 924)

Fig. 1 (photo). “Tatars” at “halachah” near Minusinsk city

(by: Patachakov K. M. Life and culture of the Khakass illustrated (19th – early 20th centuries). Abakan, 1994. In: Manuscript Fund of the Khakass Research Institute of Language, Literature and History, file 924)

А. А. Попов, признавая общее сходство архитектурных форм конического жилища у народов Сибири, тем не менее выделял несколько их разновидностей. Одной из них были тюркские (саяно-алтайские) конические шалаши. Устройство такого жилища в конструктивном отношении не являлось сложным – в качестве остова использовались жерди с вильчатыми концами, противоположными концами врытые в землю или упирающиеся в нее. Использовалось от 3 до 5 [Патачаков, 1982. С. 16; Кузнецова, 1898. С. 111], а по мнению А. А. Попова, по 4 таких жерди [Попов, 1961. С. 155; Табл. XXIV, 9]), но последний автор приводит вариант этого жилища из шести жердей. Они перекрещивались вверху и связывались в узел березовой или черемуховой связкой («тоннах»), но образовывали при этом отверстие («тÿнÿк») для выхода дыма из очага. К жердям, образующим остов и врытым в землю, приставлялся ряд тонких жердей, концами опиравшихся на почву снаружи. В целом этими конструктивными деталями жилищу придавалась форма конуса.

Сверху вся конструкция покрывалась берестой («тос»), которую предварительно вываривали в соленой воде (либо могли длительное время держать ее в навозе), чтобы она освободилась от смолистого состава и сделалась прочной, мягкой и гибкой 4. Обычно береста использовалась в качестве покрытия в теплое время года, чтобы в жилище было прохладно. Ее использование в качестве покрытия для жилища в зимнее время года характеризовало материальный уровень достатка хакасской семьи [Спасский, 1818. С. 207]. У качинцев номинация «алачых» использовалась еще и в качестве названия березовых качелей [Хакасско-русский словарь, 2006. С. 51], которые, вероятно, имели определенную конструктивную схожесть.

Остов жилища покрывали также большими кусками коры лиственницы («хахпас») или войлоком («киис»). В работе Н. Харузина приводятся сведения о состоятельных качинских владельцах такого жилища, использовавших в качестве покрытия остова оленьи шкуры [1896. С. 11].

Покрытие удерживалось при помощи наставленных на него досок или жердей. К. М. Па-тачаков упоминал также волосяной аркан, обтягивающий остов.

Сооружение не имело внутренних перегородок. Традиционно с восточной стороны был расположен низкий вход, который прежде завешивали войлоком или берестой. Позднее стали крепить низкую дверь из досок, открывающуюся наружу. Пол был земляной, простой очаг (открытый костер) находился посредине [Кузнецова, 1898. С. 111–112; Патачаков, 1958. С. 58–59; Патачаков, 1982. С. 15–16; Попов, 1961. С. 155; Спасский, 1818].

Определенные представления о размерах «алачых» у «минусинских татар» дают описания, приведенные в работе А. П. Степанова: в поперечнике размеры жилища составляли от 5 до 7 аршин (3,5–5 м), в высоту – до 4 аршин (2,8 м) [Степанов, 1835. С. 84–85]. Размеры «алачых» и объем его внутреннего пространства, исходя из функционального назначения постройки и среднего численного состава семьи, варьировались путем изменения угла наклона жердей стен 5.

Для утепления жилища в зимнее время использовались приемы засыпки стен снаружи до середины высоты землей, снегом или покрытия их войлоком. Это, на наш взгляд, и был показатель всесезонности «алачых». Ранее крытые корой или войлоком постройки считались зимним вариантом жилища. А. А. Кузнецова еще застала «алачых» жилым на летниках («чайлаг») в Абаканской и Аскизской управах, хотя отмечала, что в исключительных случаях жилище встречалось у бедных жителей еще на зимниках («хыстаг») [1898. С. 112]. Так, у ка-чинцев бедные семьи жили, главным образом, в конусообразных юртах из длинных жердей лиственницы («алачек») [Островских, 1895. С. 315]. К концу XIX в. «алачых» часто являлся постоянным жилищем пастухов на летниках. А. П. Степанов упоминал, что в семействах зажиточных людей «алачых» использовался как «приспешная изба» (т. е. кухня. – Е. П.) для работников [1835. С. 85]. К. М. Патачаков определял для сагайцев и качинцев «алачых» как жилище временное, бытовавшее на заимках, летниках и на охоте 6 и вышедшее из употребления одновременно с берестяной юртой («тос иб»). В результате этнографических экспеди- ций 1946, 1947 и 1948 гг. Ю. А. Шибаевой «алачых» был обнаружен только в Таштыпском районе 7.

Такое жилище служило от 4 до 5 лет при стоимости от 2 до 3 руб. для конца XIX в. [Яковлев, 1900. С. 29]. Возведение этих построек в местах с достаточным количеством строительных материалов было быстрым и нетрудоемким делом.

Для XVIII – начала XIX в. К. М. Патачаков определял «алачых» как жилище переносное 8. В конце XIX в., с переходом предков хакасов на оседлость, а также использованием для покрытия «алачых» цельных кусков лиственной коры и появлением дощатой двери, по его мнению, жилище из переносного трансформировалось в стационарное [Патачаков, 1982. С. 15–16]. На наш взгляд, не совсем верно считать «алачых» только переносным, когда при перекочевке перевозились шесты остова жилища или укрывной материал (войлок, береста). В целом эти материалы для жилища представляли собой широко доступные природные средства, за исключением, пожалуй, войлока 9, изготовление которого было достаточно трудоемким. Но с учетом отмеченной низкой стоимости жилища и его недолговечности какой-либо необходимости в перемещении составляющих его элементов даже для бедной части населения не было. «Алачых» широко использовался как временное жилище хакасскими пастухами [Бутанаев, 1981. С. 77] и охотниками-промысловиками, возводившими его из имеющихся поблизости природных материалов, поэтому сомнительно, чтобы их использовали дважды. Таким образом, характеризуя «алачых» исходя из его конструкции и принимая во внимание особенности использования, можно описать данный тип жилища двояко: и как переносное, и как непереносное. Для категорий населения, чья хозяйственная деятельность была связана с перекочевками, есть все основания предположить, что исторически жилище было переносным (в этом случае покрытием остова служил войлок или береста, которые перевозили с собой). Однако использование «алачых» для проживания в таежной зоне субрегиона вряд ли предполагало использование элементов его конструкции дважды. Поэтому у промысловиков, охотников, пастухов, на сенокосе и при выполнении других работ, требующих крова, «ала-чых» служил временным непереносным укрытием.

По мнению Ю. А. Шибаевой, «алачых» генетически связан с «одах» («ат иб») и «тербе ибе», которые до середины ХХ в. являлись исключительно временными жилищами [1950. С. 43]. Но данное мнение трудно назвать объективным, ввиду того что «ат иб», на наш взгляд, представляет конструктивно и функционально иной вариант развития жилища каркасно-столбовой конструкции непереносного типа. Непереносное жилище «тербе ибе» в части устройства крыши в большей степени сходно с «алачых». Оно не является юртой в научном понимании этого слова, так как не имеет «тирме» – решеток. Кроме того, этот тип жилища не может быть назван «тербе ибе» (от хакасского «тирмелiг иб» – решетчатая юрта), что было отмечено еще К. М. Патачаковым [1982. С. 19] применительно к жилищным конструкциям, описываемым Ю. А. Шибаевой. Летний вариант таких жилищ еще меньше соответствует всесезонному статусу «ат иб».

Рис. 2 (фото) . Свадебный «алачых» (фото С. Д. Майнагашева, по: [Патачаков, 1994]) Fig. 2. (photo) . Wedding type “halachah” (photo of S. D. Mainagashev (by: [Patachakov, 1994])

Прямым указанием на древность жилища «алачых» является обрядовая особенность культуры подтаежных хакасов – сагайцев и бельтыр. В конце XIX – середине XX в., когда он уже практически вышел из употребления и редко использовался в качестве постоянного жилища, представления о нем сохранялись в хакасской традиционной культуре. Во время проведения хакасской свадьбы «алачых» использовался в качестве «свадебного жилища» для молодоженов 10. Эта постройка ассоциировалась с жилищем предков, в котором символически продолжали жить их молодые потомки. В ходе свадебной процедуры в таком «жилище», состоявшем из трех связанных между собой жердей («суран») и привязанного к ним покрывала или даже ковра («кибiс»), должны были находиться невеста в свадебном наряде и предметы домашнего обихода, выделенные родителями жениха для молодых [Шибаева, 1950. С. 43–44; Патачаков, 1982. С. 16–17] (рис. 2). Использование имитации некогда бытовавшего жилища «алачых» в свадебной обрядности даже в XX в. есть отсылка к архаичности данного типа жилища хакасов.

Заключение

В целом архаичное конусообразное наземное жилище в культуре хакасов «алачых» получило достаточно широкое освещение в этнографической науке начиная с XVIII в. Благодаря обобщению и критике этих разнородных и иногда противоречащих друг другу сведений становится возможным дать его общую характеристику.

Так, первоначально это жилище имело круглогодичный всесезонный характер использования за счет элементарного утепления стен землей или снегом и бытовало как на летниках, так и на зимниках всех групп коренного населения юга Средней Сибири. Простота конструкции, использование доступных природных материалов, отсутствие необходимости в при- менении специальных инструментов позволяли бытовать этому типу жилья во всех природных зонах современной Хакасии: от таежной и лесостепной до степной.

Конструкция «алачых», впрочем, как и его тип, была универсальной: жилище могло быть как переносным, так и являться временным, непереносным укрытием. В конце XIX в. начал формироваться новый облик жилища: вместо войлока и бересты его покрытием стала кора лиственницы, появилась дощатая дверь. В зависимости от рода занятий его обитателей варьировался и характер долговременности жилища. На рубеже XIX–ХХ вв. его использование уже было определено летним вариантом исполнения конструкции, что чаще встречалось у пастухов, промысловиков и охотников в таежной местности. К середине ХХ в. «алачых» фиксировался этнографами в единичных вариантах, что и стало временем его исчезновения. Этот тип жилища, несомненно, имеющий древнюю историю, не только был одним из материальных объектов культуры жизнеобеспечения, но и являлся универсальным отражением приспособления предков хакасов к естественным географическим условиям субрегиона.

Список литературы История жилища "Алачых" у хакасов

- Бутанаев В. Я. Традиционные способы ведения скотоводства у хакасов // Вопросы этнографии Хакасии. Абакан: Изд-во ХакНИИЯЛИ, 1981. С. 68–81.

- Вайнштейн С. И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии // СЭ. 1976. № 4. С. 42–62.

- Кимеев В. М., Копытов А. И. Горная Шория: история и современность. Историко-этнографические очерки. Кемерово: Примула, 2018. 600 с.

- Кузнецова А. А. Жилища, одежда и пища минусинских и ачинских инородцев. Красноярск: Тип. Енисейского губернского управления, 1898. 213 с.

- Кызласов И. Л. Пратюркские жилища. Обследование саяно-алтайских древностей. Москва; Самара: Офорт, 2005. 96 с.

- Островских П. Е. Этнографические заметки о тюрках Минусинского края (отчет о поездке 1894 г.) // Живая старина. 1895. СПб.: Тип. С. Н. Худекова, 1895. Вып. 3–4. С. 297–348.

- Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб.: ИАН, 1788. Ч. 3. 624 с.

- Патачаков К. М. Культура и быт хакасов в свете исторических связей с русским народом (XVIII–XIX вв.). Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1958. 121 с.

- Патачаков К. М. Очерки материальной культуры хакасов. Абакан: Хакас. отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1982. 88 с.

- Попов А. А. Жилище // Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 131–225.

- Потапов Л. П. Происхождение и формирование хакасской народности. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1957. 308 с.

- Соколова З. П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). М.: ТриЛ, 1998. 284 с.

- Спасский Г. Народы, кочующие в верху реки Енисея // Сибирский вестник. СПб.: Тип. Иос. Ионнесова. 1818. Ч. 2. С. 179–209

- Степанов А. П. Енисейская губерния. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1835. Ч. 1. 276 с.

- Хакасско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2006. 1114 с.

- Харузин Н. История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народов России. М.: Тов-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1896. 132 с.

- Шибаева Ю. А. Из истории хакасского жилища // Краткие сообщения АН СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Вып. 10. С. 40–53.

- Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического музея. Минусинск: Тип. В. И. Корнакова, 1900. Вып. 4. 114 с.

- Патачаков К. М. «Очерки материальной культуры хакасов», с авторскими правками // Национальный архив Республики Хакасия. Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 21. 117 л.

- Патачаков К. М. Быт и культура хакасов в иллюстрациях (XIX – начало ХХ в.). Абакан, 1994 // Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Д. 924.

- Шибаева Ю. А. Хакасское жилище // Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. № 352. 140 с.