Историко-географические аспекты освоения новых земель сельскохозяйственного назначения (на примере Узбекистана)

Автор: Файзуллаев М.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3-2 (94), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена историко-географическому анализу освоения новых земель на территории современного Узбекистана. Особое внимание уделяется вопросам ирригационного строительства и рациональному использованию водных ресурсов.

Целинные земли, каналы, водохранилища, ирригация и мелиорация, водные ресурсы, сельское хозяйство, земельный фонд, историческая география

Короткий адрес: https://sciup.org/140292815

IDR: 140292815

Текст научной статьи Историко-географические аспекты освоения новых земель сельскохозяйственного назначения (на примере Узбекистана)

Для национальной экономики Узбекистана, в которой значительный вес принадлежит сельскому хозяйству, большое значение представляет освоение новых земель и расширение ареалов аграрного землепользования. Территория страны относится к очагам древней цивилизации и земледельческой культуры. Это было связано, прежде всего, с орошаемым земледелием, площадь которого постоянно увеличивалась.

Следует подчеркнуть, что и в настоящее время ареалы поливного земледелия определяют основные контуры размещения населения и обрабатывающей промышленности. Именно здесь концентрируется преобладающая часть населения, где география поселений тесно привязана к ирригационной сети.

В освоении новых земель в Узбекистане выделяется два направления. Это, во-первых, комплексное освоение, когда данный процесс охватывает создание гидротехнических сооружений, строительной базы, проведение агромелиоративных работ, переселение населения из старообжитых районов и формирование новой системы расселения. В остальных случаях освоение земель называют ступенчатым.

В бывшем Союзе в 1954-1960 гг. было освоено большие массивы целинных территорий. Так, в эти годы в Казахстане, Поволжье, на юге Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке было освоено около 42,0 млн. га пахотных земель, на которых было организовано, главным образом, выращивание пшеницы. Например, в 1960 г. на этих землях было получено 58,7 млн.т. пшеницы [1].

В Узбекистане первоначальным объектом комплексного освоения орошаемых земель послужила Голодная степь. В целом к настоящему времени здесь освоено около 400 тыс. га. В последующем метод комплексного освоения был успешно применен на территории Каршинской, Джизакской, Сурхан-Шерабадской степей, в низовьях Амударьи, а также в зоне Каракумского канала Туркменистана.

Историю освоения новых земель в Узбекистане и в целом в Средней Азии можно разделить на два этапа: первоначальный и новый (современный) этап комплексного освоения и орошения земель. При этом следует отметить, что первый этап одновременно совпадает и с периодом проведения системных мер по организации аграрно-мелиоративных работ в Средней Азии и, в прежде всего, в Узбекистане. В республике этот процесс начался с освоения Голодной степи, где по плану преду сматривалось орошение 406 тыс. га земель. Для этих целей назмечалось строительство плотины и водохранилища на р. Сырдарья, Главного, Северного, Центрального и Южного каналов. Согласно проекту протяженность Южного канала составляет 120 км, пропускная способность 77 куб м/сек., что позволяло бы обеспечить 95 тыс. га земель [2].

Проведенная аграрная реформа в 1924-1925 гг. позволила создать первоначальные колхозы и совхозы и переселить сюда большое количество людей из густозаселенной Ферганской долины. К 1940 году в Голодной степи было вовлечено в сельскохозяйственный оборот около 60 тыс. га целинных земель. В последующие годы в рамках реализации вышестоящих директив осуществлялось освоение сопредельных массивом Голодной степи между Казахстаном и Узбекистаном. В итоге к 1941 г.площадь орошаемых массивом в Голодней степи достигла 137,7 тыс. га.

В этот период, в результате всенародного участия или мобилизации (“хашара”) были возведены ирригационные каналы в Ферганской долине. В частности, в рекордно короткий срок в течение 45 дней в 1939 г. было завершено строительство межреспубликанского Большого Ферганского канала. В последующем таким же методом были созданы Северный Ферганский, Южный Ферганский, Ташкентский, Большой Гиссарский каналы, Кампырраватская плотина, Каттакурганское и Касансайское водохранилища и другие [3].

В результате широкомасштабных ирригационных работ площадь орошаемых земель в Узбекистане увеличилась на 260 тыс.га. Эти земли использовались, в основном, для выращивания хлопка-сырца. Достаточно отметить, что уже в 1941 г. в республике было получено 1,7 млн. т. хлопка-сырца (урожайность составила 18,1 ц/га).

Комплексное освоение земель потребовало и наращивания гидроэнергетических мощностей. Так, в 1943 г. на р. Сырдарья была построена Фархадская ГЭС, на р. Чирчик - каскад 6 ГЭС. В годы Второй мировой войны было построено ещё 15 новых гидроэлектростанций. Они, в свою очередь, позволили расширить площадь орошаемых земель. В 19421943 г. площадь таких земель в Узбекистане достигла 516 тыс. га [4].

В послевоенные годы правительство страны приняло постановление по дальнейшему развитию хлопководства в республике. Реализация этих директивных указаний ещё больше усилила монокультуру хлопководства в Узбекистане. В 1946 г. 218 тыс. га земель было отведено под хлопок. Если производство хлопка-сырца в 1945 г. составило 850 тыс.т., то в 1950 г. - 2222 тыс. т. В то же время выращивание других сельскохозяйственных продуктов (зерна, овощей и др.) заметно сократилось. В 1953 г. в Узбекистане было получено 2400 тыс. т. хлопка-сырца при урожайности 22,4 ц/га [5].

В республике в целях расширения орошаемых земель и на этой основе развития хлопководства большое внимание уделялось продолжению освоения новых массивов Голодной степи. К 1956 г. площадь орошаемых земель здесь достигла 205,5 тыс. га и было административно организовано 9 сельских районов. Постепенно увеличилась и урожайность хлопка. Например, если она в 1917 г. она составила всего 7,0 ц/га, то в 1956 г. - около 22,0 ц/га.

В 1956 г. правительство тогдашней страны приняло постановление по освоению земель в Узбекистане и Казахстане. Согласно этому документу, намечалось орошение 200 тыс. га целинных земель в Узбекистане. В целях реализации комплексных мер по освоению новых земель было организовано межреспубликанское объединение “Главголодностепстрой”. Оно проводило масштабные преобразования в инженерно-мелиоративной системе, осуществляемые по получению и распределению водных ресурсов, по строительству коллектерно-дренажной сети и др.

В 1959-1965 гг. “Главголодностепстрой” осуществил создание новых ирригационных объектов на территории 372 тыс. га. В эти же годы площадь, занимаемая под хлопчатником в республике, увеличилась на 175 тыс. га, а производство хлопка достигло более 600 тыс. т [6]. Таким образом, в Узбекистане, как и в сопредельных республиках Средней Азии, в результате проведения ирригационно-мелиоративных работ значительно расширилась площадь орошаемых массивов .

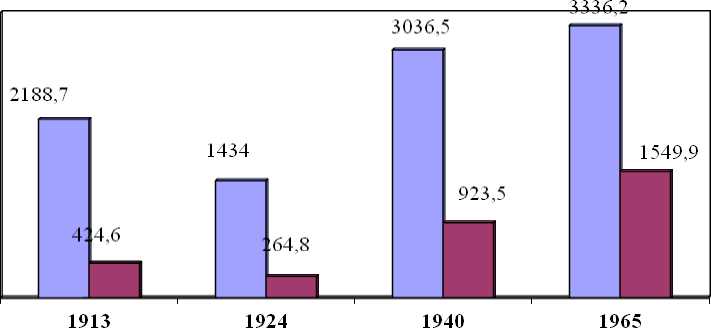

В 1965 г. общая посевная площадь в Узбекистане составила 3336,2 тыс. га, из них 1549,9 тыс. га было отведено под хлопок. Как свидетельнуют данные рисунка, суммарная площадь пахотных земель в республике в 1913 г., т.е. сто лет тому назад была 2188,7 тыс.га. в т. ч. под хлопчатником - 424,6 тыс. га. (в настоящее время - соответственно 4035,5 и 1308,8). К 1924 г. эти показатели заметно сократились, а в 1940 и 1965 г. вновь фиксируется рост. В 1965 г. общая посевная площадь была равна к 3336,2 тыс. га, из них под хлопчатником было занято 1549,9 тыс. га. (см. рис.). Следует подчеркнуть, что к этому времени в Средней Азии и, в частности, в Узбекистане был накоплен больший опыт комплексного освоения земель, который использован в последующие годы.

Рисунок

□ посевная площадь □ площадь хлопчатника

Рисунок составлен по данным Госкомстата РУз

Новый этап комплексного освоения и орошения земель. Имеющийся положительный опыт освоения и орошения земель Голодной степи и других целинных массивов способствовал значительному развитию сельского хозяйства и, главным образом, хлопководства в республике. Причем, в директивных документах правительства бывшего Союза Узбекистан рассматривается как главная хлопковая база страны, что в конечном счете ещё больше усилило монокультуру хлопка в республике. Была разработана система мероприятий по продолжению освоения Голодной степи, по созданию основ освоения Каршинской и Сурхан-Шерабадской степей. В 1965-1967 гг. были проиработаны проекты ряда гидротехнических сооружений, например, Аму-Бухарского магистрального канала, Каршинского и Учкурганского гидроузлов, ирригационных объектов в Хорезмской области.

В 1966-1970 гг. были построены Южно-Сурханское, Пачкамарское, Каркидонское водохранилища, Большой Андижанский и другие ирригационные каналы, коллектерно-дренажные системы и насосные станции. Суммарный объем водохранилищ увеличился на 1,8 млрд куб.м. и достиг 4,0 млрд куб.м. Продолжение строительства Тахиаташского гидроузла на р. Амударья позволило расширить посевы рисова в Северо-Западном регионе республики [7] . В целом за эти годы было освоено 228 тыс. га новых земель, было улучшено мелиоративное состояние на площади 400 тыс. га. Если среднегодовая заготовка хлопка-сырца в 1961-1965 гг. составляла 3,5 млн. т., то в 1966-1969 гг. она возросла до 4,0 млн. т. и в 1970-е годы до 4,5 млн. т.

В 1970 г. было принято постановление правительства по расширению орошаемого земледелия в Каршинской степи. В итоге реализации этого документа на первой очереди освоения в 1971-1975 гг. были во влечены в сельскохозяйственный оборот 85 тыс. га, в 1975-1979 гг. - 60 тыс. га орошаемых земель.

Был построен Каршинский магистральный канал протяженностью 290 км и его ветка - Ульяновский (ныне Миришкарский) канал. Каскад 6

насосных станций позволил поднять на высоту 132 м. амударьинскую воду в Талимарджанское водохранилище. В эти годы на территории Каршинской степи было организованы 4 новых сельских административных района [8].

Известно, что в глубокой древности река Зарафшан достигала территории современной Бухарский области. В настоящее же время вода этой реки не достигает территории данного региона. Поэтому, в целях восстановления орошаемого земледелия в Бухарский области в 1965-1976 гг. был возведен Аму-Бухарский канал протяженностью 400 км, а также Каракульский канал, Куюмазарское и Тудакульское водохранилища. В результате, в области было освоено 26 тыс. га новых земель и площади орошаемых массивов достигли 90 тыс. га [9].

Продолжилось работы и по освоению Сурхан-Шерабадской степи. Были построены Южно-Сурханское, Учкизылское и Дегрезское водохранилища. Южно-Сурханское водохранилище и Шерабадский канал протяженностью 100 км позволили обеспечить оросительной водой на 90 тыс. га. В 1973 г завершилось строительства Аму-Зангского канала, что также стало важным фактором развития сельского хозяйства в самом южном регионе Узбекистана - в Сурхандарьинской области [10].

Таким образом, в 1965-1990 гг. в республике выполнялись широкомасштабные работы по освоению и орошению новых земель. В итоге строительства Туямуюнского, Чарвакского, Андижанского, Талимарджанского водохранилищ, Каршинского, Аму-Бухарского и других каналов в короткий исторический период в Голодной, Каршинской, Джизакской и Сурхон-Шерабадский степях в пустынных регионах республики было освоено около 2,0 млн га новых целинных земель. В низовьях Амударьи была создана крупная зона рисоводства, а общая площадь орошаемых земель в Узбекистане достигла 4,2 млн га.

В заключение следует констатировать, что в республике на протяжении последних 100 лет площадь пахотных и, в том числе орошаемых земель значительно увеличилась, что определило главные черты современной географии сельского хозяйства республике. Так, если в 1940 г. площадь орошаемых земель в Узбекистане составляла 2672,6 тыс. га, в 1970 г. – 2845,6 тыс. га, то в 1990 г. она увеличилось до 4221,8 тыс. га.

В Узбекистане, за годы независимости большое внимание уделялось ликвидации монокультуры хлопка (в 1980г. под хлопчатником было занято 1878 тыс. га, в 1990 г. – 1830 тыс. га – половина всех орошаемых земель). В тоже время сильно пострадали другие отрасли, главным образом, зерноводство, овощеводство, картофелеводство и другие. В настоящее время однобокая структура аграрного сектора ликвидирована, проводятся диверсификация и модернизация этой отрасли национальной экономики. За счет сокращения посевов в хлопка возросла площадь зерновых и социально значитмых культур. Достаточно подчеркнуть, что в 2014 г. в Узбекистане было получено свыше 8,0 млн. т. зерна, значительно возросло производство и других культур, что в конечном счете обеспечило продовольственную безопасность страны.

Список литературы Историко-географические аспекты освоения новых земель сельскохозяйственного назначения (на примере Узбекистана)

- Ходжиев Э.Х. История орошения Голодной степи (1917-1970 гг.). – Ташкент, 1972

- Халиков И. Борьба трудящихся республик Средней Азии за орошение крупных целинных массивов. – Т.: Фан, 1982.

- История Узбекистана (1917-1991 гг.), 2-изд., Т., 2005.

- Ирригация Узбекистана: т. 1-4, Ташкент, 1975 – 1981.

- Усманов К. Социально-экономические последствия комлексного освоения целинных земель. – Ташкент, 1975.

- Курбанов К. Территориальная организация сельского хозяйства. – Т.: Фан, 1988.

- Духовный В.А. Ирригационные комплексы на новых землях Средней Азии. Ташкент, 1983.

- Орошение земель в Средней Азии и Казахстана. – М.: Колос, 1980.

- Муҳаммаджонов А.А. Қуйи Зарафшон водийсининг суғорилиш тарихи. – Тошкент, 1972.

- Рузиев А. Территориальная система агропромышленного комплекса. – Т.: Мехнат, 1986.

- Файзуллаев М.А. Жанубий Ўзбекистон чўл ҳудудларида қишлоқ хўжалиги ривожланишининг иқтисодий географик омиллари. Геог. фан. фалс. докт. ... дис. автореф. – Т., 2017. – 47 б.