Историко-географический анализ развития сети и градообразующих функций средних городов

Автор: Смирнов Илья

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализирована роль историко-географических исследований в изучении систем расселения. Проведен ретроспективный анализ развития функций средних городов Центральной России. Сделана попытка оценки влияния исторического фактора (path dependency) на различия экономической специализации городов.

Историко-генетические особенности городов, средние города, градообразующие функции

Короткий адрес: https://sciup.org/148203742

IDR: 148203742 | УДК: 91

Текст научной статьи Историко-географический анализ развития сети и градообразующих функций средних городов

Приступая к изучению какого-либо объекта – региона, города, сельского населенного пункта, – географ прежде всего должен рассмотреть его историю. Именно исторический подход позволяет глубже вникнуть в сущность объекта исследования, выделить и объяснить его ключевые черты. Знание истории города, обстоятельств, при которых он возник, также важно, как и знание о его местоположении и количестве жителей. В нашем случае, чтобы углубиться в проблемы развития средних городов Центральной России, стоит начать с эволюции их функций.

Изучению историко-генетических особенностей городов всегда уделялось большое внимание в классических историко-географических работах (труды К.И. Арсеньева, В.П. Семенова-Тян-Шанского). Внимание данной теме уделяли советские историки А.В. Куза 1 и М.Н. Тихоми-ров 2 . Довольно популярна эта тема и в современных исследованиях, что подтверждается значительным числом научных публикаций 3 и защищенных диссертаций 4 . Историческим аспектам изучения городов придают большое значение классики геоурбанистики: Г.М. Лаппо 5 , Е.Н. Перцик 6 .

этапах развития такого исторического факта, как период основания города.

Ретроспективный анализ позволяет проследить изменения численности населения, ЭГП городов, трансформацию их функций, структуры занятости населения, а также прогнозировать направления городского развития. По словам Г.М. Лаппо, опираясь на время возникновения городов, можно проследить ход освоения территории, ее закрепление в составе государства, развитие урбанизации «вглубь» и «вширь» 8 .

Число городов и структура городской сети непостоянны. Под влиянием разных факторов одни города теряют население или совсем исчезают, другие, напротив, появляются. Особое внимание в работе будет уделено генезису градообразующей базы 28 средних городов Центральной России без Московского региона (табл. 1). Под понятием «средние» в работе понимаются города с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел., а также города, которые до недавнего времени входили в эту группу, но на фоне общего сокращения численности населения страны потеряли не более 30% своего населения 9 . В связи с отсутствием в данных регионах вторых городов и более развитыми экономическими и человеческими ресурсами в сравнении с малыми городами именно средние города должны стать опорными центрами регионального развития 10 .

Больше половины всех средних городов возникли в советские годы (14). Города Донской, Сафоново, Губкин, Железногорск образованы из рабочих поселков при горнодобывающих предприятиях, причем первые два связаны с освоением Подмосковного угольного бассейна, а вторые – с КМА. Четырем городам обеспечили статус предприятия легкой промышленности. Исторической специализацией на общем фоне выделяется г.Гусь-Хрустальный, образованный при стекольном заводе в 1931 г. Четыре города сформировались на основе пристанционных поселков с выгодным транспортно-географическим

Таблица 1. Время и факторы образования средних городов ЦФО

Шесть средних городов (Борисоглебск, Шуя, Ливны, Мичуринск, Алексин, Ефремов) возникли на этапе формирования Московского государства. Пять из них создавались как крепости на южной и восточной границах государства, а город Шуя был значимым ремесленным центром. В те времена Шуя была известна на всю страну своим мыльным промыслом, брус мыла оказался даже на ее гербе.

К группе современных средних городов, которые образовались в домонгольский период, относятся два тверских города (Торжок, Ржев) и два смоленских (Рославль, Вязьма). Города этой группы имеют очень богатую историю.

Несмотря на большое количество городов, образованных в ходе екатерининской реформы, четыре из них в настоящий момент являются средними. Все эти города выросли из экономически преуспевающих слобод (Александров, В. Волочек, Кинешма, Моршанск).

Каждый город, безусловно, индивидуален, особенно в историческом контексте. «Города одновременно и строго индивидуальны, и взаимосвязаны в общей картине территориального разделения труда», – писал Н.Н. Баранский 11 . Рассмотрим подробнее процесс развития градообразующих функций средних городов с целью выделения схожих черт их исторической трансформации.

Города IX-XIII вв. были основаны для защиты торговых путей и являлись центрами удельных княжеств. Все они пережили большое количество осад и разорений. Еще одной общей чертой является их географическое положение: Ржев, Вязьма, Рославль и Торжок на момент первого упоминания были городами пограничными, причем первые три находились на внешней границе с Великим княжеством Литовским, а Торжок стоял на границе Новгородской республики и Тверских земель и был важным форпостом – «южными воротами» Новгорода. Именно здесь была сосредоточена торговля хлебом для Новгорода, и как только Торжок (Новый Торг) переходил в руки врагов, в Великом Новгороде начинались проблемы с продовольствием. По мере развития и расширения границ Московского государства оборонительная функция этих центров постепенно отмирает, на первые роли выходит торговля, ремесла и административные функции. Такой же процесс происходит и с городами, образованными в период Московского государства: появившиеся как крепости на окраинах государства, эти города постепенно теряют свое оборонительное значение и превращаются в торгово-ремесленные центры. Совершенство- вание системы управления Российской империи приводит к появлению новых городов, которые быстро развиваются и превращаются в важные транспортно-торговые центры.

Формирование современной специализации городов начинается со второй половины XIX в., когда зарождаются первые промышленные предприятия с машинным производством. К этому моменту средние города подошли в разных «весовых категориях», одни развивались более успешно, другие – менее. Наиболее крупными к середине XIX в. оказались города, расположенные на главных торговых путях в центральной части региона (Ржев, Торжок, Вязьма, В. Волочек), и города южных губерний с развитым сельским хозяйством (Козлов, ныне Мичуринск, Моршанск).

Дальнейшее промышленное развитие городов проходило в несколько этапов, которые сопряжены с главными хозяйственными вехами в истории всей страны. Первый этап (2-я половина XIX в. - начало XX в.) характеризуется началом внедрения машинного производства и строительством железных дорог. Отмена крепостного права привела к оттоку населения из сельской местности, в первую очередь на промышленные предприятия в города и на строительство железных дорог. Внедрение машинного производства начинается с таких традиционных производств, как переработка сельскохозяйственной продукции (паровые мельницы, маслобойни, пенько-прядильни, льнотрепальни, кожевенные заводы). В это же время получают развитие отрасли легкой промышленности (в первую очередь текстильная). Увеличение числа городских жителей приводит к росту объемов строительства, что влечет за собой развитие промышленности строительных материалов (кирпичные заводы). Государственные ограничения развития «огнедействующих» производств вблизи столиц из-за большого потребления дров и пожароопасности приводят к размещению стекольного производства в небольших городах. Еще одной чертой данного этапа становится появление на юге новых предприятий металлообработки (чугунолитейных заводов), а в северной части региона – деревообработки, которая развивается в местах с собственной сырьевой базой. Строительство железных дорог приводит к созданию в крупных и небольших городах железнодорожных мастерских, позже переросших в вагоностроительные (Торжокский) и вагоноремонтные (Рославльский) заводы.

Наиболее динамично на этом этапе развивались Рославль, Борисоглебск, Шуя, Ливны, Мичуринск, Александров, Кинешма, В. Волочек, Моршанск (табл.2). Численность населения этих городов за период 1842-1897 гг. увеличилась примерно вдвое. Следует отметить, что все эти города располагались на железных дорогах. Города на севере региона получили специализацию на текстильной и кожевенной промышленности (Кинешма, Шуя, Александров, В. Волочек) и стекольном производстве (Рославль). В городах юга (Борисоглебск, Моршанск, Ливны, Мичуринск) развивалась преимущественно переработка сельскохозяйственной продукции. Замедлилось развитие городов, оставшихся в стороне от железных дорог (Торжок)12.

Второй этап (1897-1939 гг.) разделен на два равных временных отрезка и знаменуется сменой хозяйственных укладов от капиталистического к социалистическому. Во время советской индустриализации часть небольших полукустарных предприятий превращается в крупные промышленные объекты (Кинешемский химзавод им. М.В. Фрунзе, Мышегский арматурный завод, ХБК «Шуйские ситцы» и др.). Легкая, пищевая и промышленность строительных материалов остаются в лидерах промышленного производства. В легкой промышленности главные роли продолжает играть текстильное и кожевенное производство. Машиностроение выходит на но- вый качественный уровень, появляются первые станкостроительные предприятия, в основном для нужд легкой промышленности. Именно на этом этапе происходит зарождение химической промышленности, которая за довольно короткий срок диверсифицирует градообразующую базу, а в некоторых городах становится основной отраслью промышленности. Одной из главных черт этого периода является повышение энергопотребления, что приводит к освоению новых источников энергии. Начинается промышленная разработка торфа, а в конце 1930-х строятся первые угольные шахты Подмосковного бассейна.

На этапе индустриализации более чем в два раза увеличивается население 8 городов: почти в 10 раз увеличивается население города Кинешма и в 5 раз – В. Волочка. Это связано с открытием в этих городах целого ряда крупных предприятий разных отраслей хозяйства. Флагманами экономики обоих городов становится текстильное производство, в Кинешме также развивается химическая промышленность: открываются производства красителей,

Таблица 2. Динамика численности населения средних городов ЦФО 13

|

1842 |

1897 |

1939 |

1959 |

1970 |

1979 |

1989 |

2002 |

2010 |

|

|

Рославль |

5,5 |

17,7 |

41,4 |

37,4 |

48,5 |

56,0 |

60,0 |

57,7 |

54,9 |

|

Вязьма |

10,4 |

15,6 |

33,7 |

31,8 |

44,1 |

51,7 |

59,0 |

57,5 |

57,1 |

|

Торжок |

13,5 |

12,6 |

29,9 |

34,9 |

45,4 |

47,2 |

50,0 |

49,0 |

47,6 |

|

Ржев |

15,2 |

21,2 |

54 |

48,9 |

60,6 |

68,8 |

69,8 |

63,7 |

61,9 |

|

Борисоглебск |

5,3 |

22,3 |

52,8 |

54,4 |

63,7 |

67,6 |

72,3 |

69,3 |

65,5 |

|

Шуя |

3,4 |

19,5 |

57,9 |

64,5 |

68,7 |

72,2 |

69,3 |

62,4 |

58,4 |

|

Ливны |

6,8 |

20 |

11,9 |

23,9 |

37,2 |

44,9 |

51,6 |

52,8 |

50,3 |

|

Мичуринск |

20,6 |

40 |

71,5 |

80,6 |

93,6 |

101,2 |

109 |

96 |

98,7 |

|

Алексин |

2,3 |

3,4 |

6,5 |

46,3 |

61,4 |

67,2 |

74,2 |

68,1 |

61,7 |

|

Ефремов |

7,3 |

9 |

26,7 |

28,6 |

48,1 |

52,9 |

56,7 |

47,2 |

42,3 |

|

Александров |

2,1 |

6,8 |

27,7 |

36,7 |

49,9 |

60,3 |

68,2 |

64,8 |

61,5 |

|

Кинешма |

3,6 |

7,5 |

75,1 |

87,2 |

95,6 |

101,3 |

105 |

95,3 |

88,1 |

|

В. Волочек |

8,7 |

16,6 |

63,6 |

66,3 |

73,6 |

71,7 |

64,7 |

56,4 |

52,3 |

|

Вичуга |

46,9 |

51,6 |

52,5 |

51,9 |

49,7 |

40,8 |

37,5 |

||

|

Губкин |

21,3 |

54 |

65,1 |

73,8 |

86, |

88,5 |

|||

|

Клинцы |

12 |

40,4 |

42 |

58 |

67,1 |

71,1 |

67,3 |

62,5 |

|

|

Гусь-Хрустальный |

12 |

40,2 |

54,1 |

64,5 |

71,5 |

76,3 |

67,1 |

60,7 |

|

|

Железногорск |

1,8 |

30,9 |

65,2 |

85,1 |

95,5 |

95 |

|||

|

Россошь |

8,7 |

17,1 |

30,1 |

36,4 |

44 |

57 |

62,9 |

62,8 |

|

|

Ярцево |

5,7 |

36 |

25,5 |

36,6 |

40,6 |

52,3 |

52,6 |

47,8 |

|

|

Сафоново |

3,5 |

31,7 |

45,9 |

52,9 |

56,5 |

48,2 |

46,1 |

||

|

Лиски |

25,4 |

37,6 |

48,6 |

52,3 |

54 |

55,8 |

55,8 |

||

|

Рассказово |

с. 8,2 |

30,7 |

33,7 |

40 |

43,5 |

49 |

46,5 |

45,4 |

|

|

Донской |

13,3 |

30,3 |

33,4 |

35,4 |

36,1 |

32,7 |

64,5 |

||

|

Узловая |

17,9 |

53,9 |

61,9 |

64,7 |

64,8 |

59,7 |

55,2 |

||

|

Кимры |

с. 7,1 |

35,1 |

41,2 |

53,3 |

57,7 |

61,5 |

53,6 |

49,6 |

|

|

Щекино |

11,3 |

45,5 |

61,3 |

70,3 |

69,2 |

61,5 |

58,1 |

||

|

Моршанск |

9,9 |

26,4 |

35,1 |

40,9 |

44,2 |

47,6 |

50 |

44,4 |

41,5 |

серной кислоты и небольшой завод по переработке фосфоритов. Вышний Волочек выделяется не только текстильным, но и стекольным производством. В обоих городах появляются первые машиностроительные заводы. Единственным городом, население которого за этот период сократилось, являются Ливны. Возможно, это связано с кровопролитными событиями на территории города и уезда во время гражданской войны.

Период индустриализации характеризуется значительным увеличением числа городов, некоторые из них образованы из крупных промышленных сел с уже сложившейся специализацией (Кимры – обувная, Клинцы и Рассказово – суконная, Гусь-Хрустальный – стекольная, Ярцево – хлопчатобумажная). Городами в этот период стали также несколько пристанционных поселков. Два города выросли из шахтерских поселков (Донской, Сафоново).

Третий этап, связанный с достижениями НТР, в сравнении с западными странами в СССР начался позднее – в 60-е годы XX в. Это связано с огромными людскими потерями в Великой Отечественной войне. Многие города были оккупированы, заводы эвакуированы, Ржев был практически стерт с лица земли. Именно этот факт не дает поступательной положительной динамики численности населения городов, особенно к западу и югу от Москвы. Лишь к середине 1950-х гг. экономика страны оправилась от потерь и начался постепенный рост промышленного производства. В 1960-е гг. перемены в промышленном производстве связаны с наукоемкими отраслями, в первую очередь с развитием точного машиностроения и химической промышленности. Предприятия этих отраслей выходят на первые позиции, отодвигая легкую промышленность в большинстве городов на второй план. В итоге за 40-летний период экономического подъема практически во всех средних городах складывается диверсифицированная градообразующая база. В производство внедряются новые научные разработки, во многих городах открываются НИИ (Гусь-Хрустальный, Александров, Мичуринск, Торжок и др.)14.

Отличительной чертой данного этапа является смена источников энергии. Вначале 1960-х

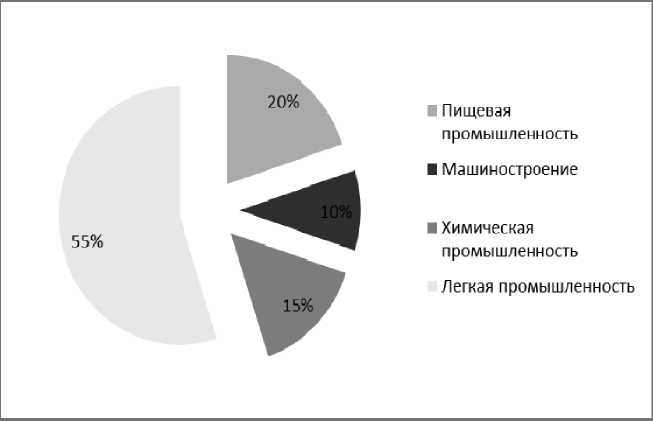

Рис. 1. Распределение средних городов по главной отрасли специализации (1897-1939 гг.).

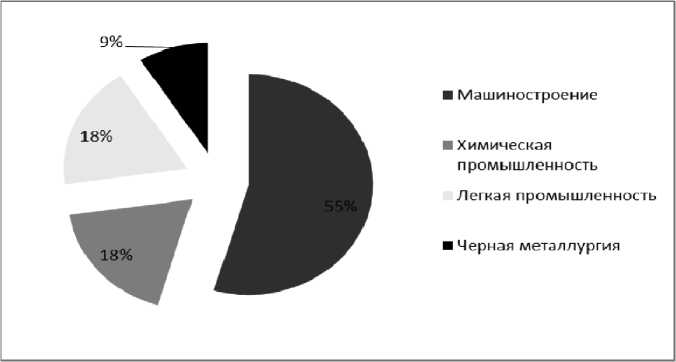

Рис. 2. Распределение средних городов по главной отрасли специализации (1950-1990 гг.)

гг. главным сырьем для электростанций являлся уголь, разработка месторождений которого привела к бурному росту ряда шахтерских городов. Переход на углеводородное топливо повлекло за собой резкое перепрофилирование таких городов.

Вторая половина XX в. – время крупных промышленных предприятий, занятость на которых превышала 10 тыс. чел. (Двигатель – в Ярцево, СавМаш – в Кимрах, ЩекиноАзот – в Щекино и др.).

Пищевая промышленность превращается в градообслуживающую отрасль, лишь в южных областях с более благоприятными климатическими условиями переработка сельскохозяйственной продукции сохраняет статус специализации. За этот период категория средних городов пополнилась Губкиным и Железногорском, появление которых связано с освоением месторождений КМА.

Во всех городах, кроме Вичуги, за вторую половину XX в. увеличилась численность населения. Население Кинешмы и Мичуринска в 1979 г. переступило порог 100 тыс. чел., что связано с появлением крупных машиностроительных предприятий: в Кинешме – «Автоагрегат» (АЗЛК), в Мичуринске – ПО «Прогресс» (авиастроение).

Экономическое развитие городов на данном этапе происходило неравномерно, и к концу периода выделяются города, рост численности населения которых замедляется (Донской, Шуя, В. Волочек). В первом случае это связано с закрытием шахт Подмосковного угольного бассейна, а во втором – с исчерпанием потенциала развития легкой промышленности. Наивысшие темпы развития демонстрируют вновь созданные города – Губкин и Железногорск. Основой их экономической базы становятся горно-обогатительные комбинаты, а также предприятия, обслуживающие добычу руды (КМАрудремонт, Рудоавтоматик). Во многих городах появляются высокотехнологичные предприятия, в основном машиностроительные (МАРС в Торжке, Алма-зинструмент в Рославле и др.). Динамичное развитие городов, массовое строительство жилья и сложных инженерных сооружений потребовали развития промышленности строительных материалов, и предприятия данной отрасли открылись практически во всех средних городах.

Следующий этап (с начала 90-х гг.) связан с серьезными структурными изменениями в экономике страны и затяжным кризисом. Предприятия изменили форму собственности, многие перешли в частные руки. Вместо крупных предприятий появилось множество небольших. Наибольшее сокращение объемов производства и численности занятых отмечено в легкой промышленности и машиностроении. Для большинства городов спасением становится развитие мелкой торговли, повышается доля занятых также в бюджетной сфере. Например, в Вышнем Волочке сейчас наиболее крупным предприятием по количеству занятых является местная ЦРБ.

Кризисное состояние экономики обусловило сокращение численности населения с начала 1990-х гг. в 25 средних городах. Наиболее существенные демографические потери понесли города Кинешма и Гусь-Хрустальный. В первом случае это связано с проявлением отрицательного мультипликационного эффекта от закрытия автомобильного гиганта АЗЛК, филиалом которого был Кинешменский «Автоагрегат», и кризисным состоянием предприятий легкой промышленности. Для г. Гусь-Хрустального ключевую роль сыграла слабая дифференциация городской экономики. Во всех городах со значительным спадом производства наблюдался серьезный отток населения, в 12 городах потери населения составили около 10 тыс. чел.

С начала 2000-х гг. экономика начинает выходить из кризиса. Большинству средних городов удалось сохранить градообразующие предприятия. В ряде городов на месте бывших крупных заводов создаются индустриальные парки (Кинешемский, Ярцевский, Александровский и др.). Открываются новые предприятия, в основном в сфере деревообработки (ЭГГЕР Древпродукт в Шуе, Таллион-терра в Торжке) и производства стройматериалов (Вязьма-Брусит, Евроцемент в Россоши и др.). С опорой на квалифицированные кадры создаются отдельные предприятия машиностроения (Хемилтон Стандарт Наука в Кимрах). Инвесторы, приходящие в города, учитывают их транспортно-географическое положение и наличие у населения соответствующих компетенций.

Положительную динамику численности населения в сложный для страны период показали только 3 средних города: Донской, Губкин, Россошь, при этом в Донском увеличение числа жителей связано с административными преобразованиями – присоединением г.Северозадонска. В Губкине и Россоши более стабильная экономическая ситуация и прирост населения обусловлены наличием экспортноориентированных производств – в первом случае железной руды, во втором – минеральных удобрений. В Россоши в 2012 г. реализован крупный инвестиционный проект – построен завод «ЕвроЦемент».

Одним из факторов, определяющих различия в социально-экономическом развитии регионов России, Н.В. Зубаревич называет унаследованные особенности. Это утверждение справедливо и по отношению к городам. Унаследованное развитие, или path dependency, означает зависимость современной ситуации от сложившейся структуры экономики, демографической и социокультурных особенностей населения и т.д. В рыночной экономике унаследованные позиции (отраслевая структура, демографическая ситуация и др.) могут стимулировать или, наоборот, тормозить развитие города, в значительной степени определяя «коридор возможностей».

Ретроспективный анализ факторов возникновения городов и развития их градообразующих функций позволяет выявить определенные закономерности, а именно – какие отрасли экономики и в какой период времени способствовали наибольшему развитию городов. Средние города по сравнению с малыми и полусредними обладают значительными ресурсами ЭГП, позволившими на всех этапах трансформировать градообразующую базу в соответствии с направлениями развития экономики. Средние города выступают не просто как носители истории, они накопили значительные материальные и социальные ресурсы, определяющие возможности их дальнейшего развития.

Список литературы Историко-географический анализ развития сети и градообразующих функций средних городов

- Куза А.В. Малые города Древней Руси. М.: Наука, 1989

- Куза А.В. Социально-историческая типология древнерусских городов X-XIII вв.//Русский город. Исследования и материалы. Вып.6. М., 1983. С.4-36.

- Тихомиров М.Н. Древнерусские города. М., 1956.

- Аверкиева К.В. Малые города меж двух столиц: трансформация промышленной специализации и проблемы сохранения индустриального наследия. Сборник статей/Отв. ред. Н.И. Быков, Д.А. Дирин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. Том 1. С.71-81

- Вендина О.И. Малые города России: сходство исторических судеб и различия траекторий развития//ДемоскопWeekly. №611-612. 2014/ Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2014/0611/analit01.php

- Евдокимов М.Ю. Генезис древних городов в системе расселения западной России//Проблемы урбанизации на рубеже веков М., 2002. С.198-205.

- Булдакова Н.Б. Генезис и развитие исторических городов Зауралья. Автореф. дисс. … канд. геогр. наук: 25.00.24. Екатеринбург, 2003

- Куза А.В. Малые города Древней Руси. М.: Наука, 1989

- Терещенко А.А. Социально-экономическое развитие городов Центрального Черноземья во второй половине XIX -начале XX века:1861-1904 гг. Автореф. дисс. … док. истор. наук: 07.00.02. Курск, 2003.

- Лаппо Г.М. Формирование сети городов на территории России//Проблемы урбанизации на рубеже веков М., 2002

- Лаппо Г.М. География городов. М.: Владос, 1997

- Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. М.: Новый хронограф, 2012.

- Перцик Е.Н. География городов (Геоурбанистика): Исторические этапы развития городов. Курс лекций. М.: Издательство Моск. ун-та, 1985.

- СССР. Административно-территориальное деление союзных республик 1980./Сост: Дударев В.А., Евсеева Н.А. М., 1980.

- Лаппо Г.М. География городов. М.: Владос, 1997.

- Ткаченко А.А. Заселенность территории Центральной России//Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и геоэкология. 2013. №1. С.19-36.

- Географическое учение о городах/И.М. Маергойз; Отв. ред.: О. Богомолов. М.: Наука, 1987.

- Энциклопедический Словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона /Библиотека Вехи. Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/.

- Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0

- Всесоюзная перепись населения СССР 1959 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0; Всесоюзная перепись населения СССР 1970 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0

- Всесоюзная перепись населения СССР 1979 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0; Всесоюзная перепись населения СССР 1989 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0

- Всероссийская перепись населения 2002 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0; Всероссийская перепись населения 2010 г. /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0

- Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г./Под ред. Н.А.Тройницкого. Т.II. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. СПб., 1905 /ДемоскопWeekly. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ssp/census.php?cy=0

- Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи, Великого княжества Финляндского и Царства Польского. СПб., 1842. /Государственная публичная историческая библиотека России. Режим доступа: http://elib.shpl.ru/.

- Города России: энциклопедия/Под. ред. Г.М. Лаппо. М.: Научное издательство Г59 «Большая Российская энциклопедия», 2003.