Историко-геологическое моделирование эволюции осадочного чехла в районах развития глубокопогруженных отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна

Автор: Пестерева С.А., Попов С.Г., Белоконь А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 2 (11), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается необходимость анализа эволюции формирования осадочного чехла в районах развития глубокопогруженных отложений. Представлена методика составления специализированных разрезов. Проанализированы такие разрезы для четырех скважин (глубиной более 6 км) Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна, пробуренных в его различных структурных районах.

Эволюция, осадконакопление, скважина, глубокопогруженные отложения, нефтегазоносный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/147200771

IDR: 147200771 | УДК: 553.98.041(470.1)

Текст научной статьи Историко-геологическое моделирование эволюции осадочного чехла в районах развития глубокопогруженных отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна

Изучение эволюции в геологическом времени осадочных отложений имеет важное значение для познания процессов нефтегазообразования и нефтегазонакоп-ления [2]. Это особенно актуально при оценке перспектив нефтегазоносности глубоких горизонтов (более 4-5 км), слабо изученных региональными геофизическими исследованиями и бурением.

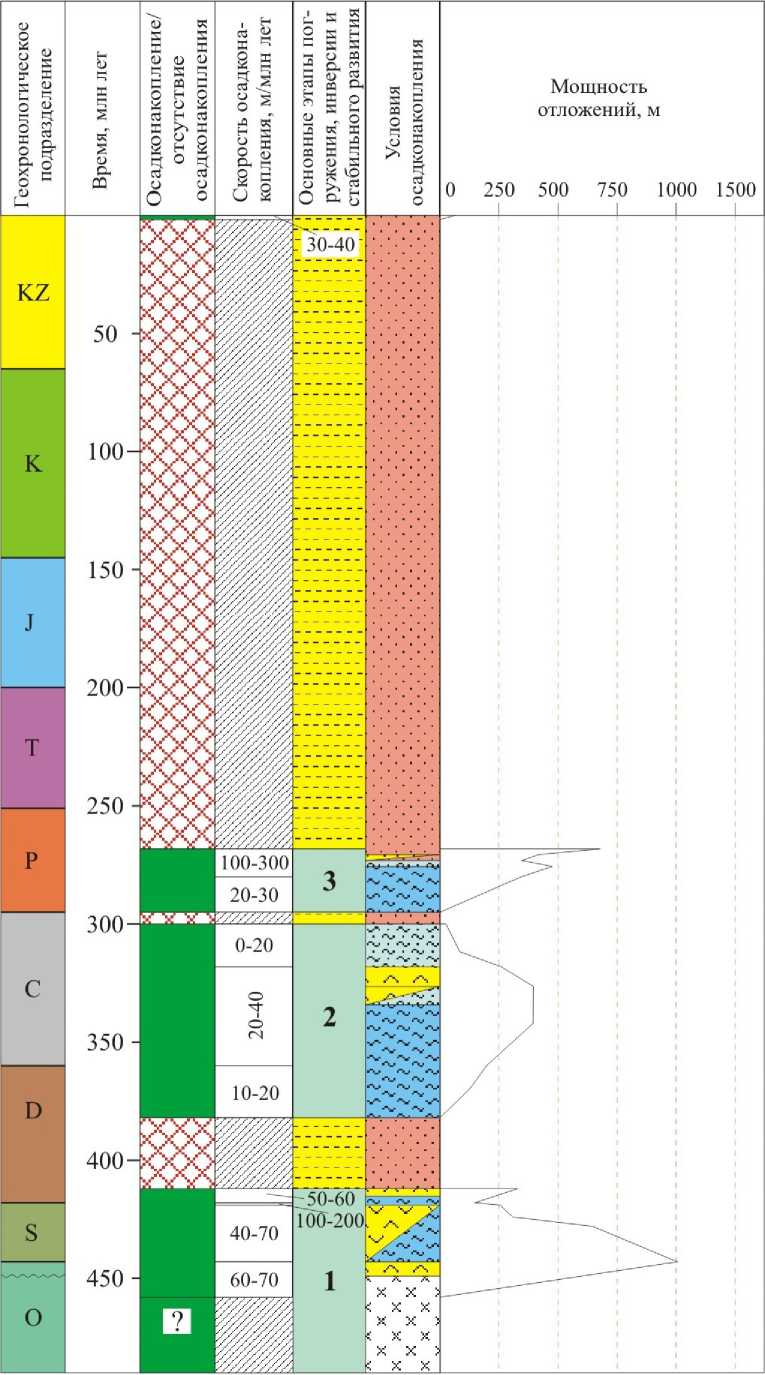

С целью исследования динамики особенностей формирования глубокопогру-женных отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (НГБ) была разработана технология построения комплексных специализированных разрезов, отражающих эволюцию осадочного чехла. Реконструкция эволюции осадочного чехла предусматривает изучение всей толщи осадочных отложений. Разрезы отражают изменение в геологическом времени таких параметров, как этапы осадконакопления и его отсутствия, скорость накопления осадков, особенности погружения осадочных отложений, общего поднятия территории (инверсии) и относительно стабильного развития, условия осадконакопления, мощности стратиграфических подразделений, а также мощности внедрившихся интрузий.

При рассмотрении эволюции осадочного выполнения районов развития глубоко-погруженных отложений Тимано-Печорской НГБ были изучены разрезы скважин Колвинская (7057 м), Тимано-Печорская (6903,5 м), Вуктыльская-58 (7026 м), Кочмесская-6 (6726 м), представляющие глубокозалегающие горизонты различных частей бассейна (рис. 1).

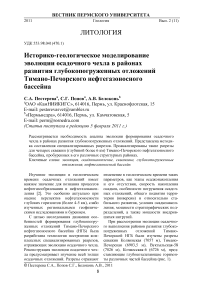

Колвинская параметрическая скважина пробурена в пределах Харьягинского вала Печоро-Колвинского авлакогена. Начало накопления осадочных отложений в данном районе приурочено к среднеордовикской эпохе (рис. 2). В конце лохковского века осадконакопление прекратилось и район был охвачен крупным предсредне-девонским перерывом. В эйфельском веке среднедевонской эпохи осадконакопление продолжилось.

В начале турнейского века общая площадь осадконакопления в Тимано- сматриваемую территорию охватил следующий перерыв в осадконакоплении. К окскому времени приурочена новая трансгрессивная фаза, повышение уровня моря привело к затоплению морским бассейном практически всей территории плиты и возобновлению осадконакопления, продолжавшегося до конца ассельского века раннепермской эпохи [3].

Начавшаяся в сакмарское и продол- жившаяся в раннеартинское время инверсия Печоро-Колвинского авлакогена привела к образованию поднятий в его преде-

Печорском бассейне сократилась и рас- о. Колгуев

ПАЙ-ХОЙ

Баренцево море

Хорейверткая впадина)

Коротаихинская впадина

Воркута

Царьян\Мцр\

Колва

ллвннская

Косыо-Роговская впадинд /

6-Кочмесская

Инта

Печора

Ижма-Печорская впадина

Печорская

Верхнепечорская \ впадина 58-1

уктыл

Условные обозначения

Ухта

Д - Глубокие скважины

Границы тектонических элементов I порядка

Илыч

11 порядка

Рис. 1. Схема расположения глубоких и сверхглубоких скважин

Условные обозначения к рис. 2-5:

- Накопление отложений

- Отсутствие отложений

- Начало накопления пород призабойной зоны

Скорость осадконакопления, м/млн лет:

- Отсутствие отложений

Этапы:

- Погружения

- Относительно стабильного развития

-

- Внедрение интрузий, излияние лав

-

- Надвиговыс процессы

Условия осадконакопления:

- Морские

- Континентальные

- Нет данных

-

- Мелководно- и прибрежноморские

-

- Переходные

Мощности:

- стратиграфических подразделений

- внедрившихся интрузий

Рис. 2. Специализированная схема, отражающая эволюцию осадочного разреза в районе бурения скв. Колвинская

лах, на которых, вероятно, могли быть уничтожены в результате размыва сак-марские отложения. В артинско-казанское время осадконакопление продолжилось, сменившись непродолжительным перерывом в татарском веке. В триасовом периоде накопление отложений в данном районе продолжилось. В конце раннемеловой эпохи территорию охватил перерыв, завершившийся лишь в четвертичном периоде.

По имеющимся данным скорости осадконакопления и погружения на исследуемой территории варьировали в значительном диапазоне. В ордовикском периоде и лландоверийском веке раннесилурийской эпохи они составляли в среднем 18 м/млн лет. В конце силура - лохковском веке раннего девона скорости осадконакопления увеличились до 80 м/млн лет, а затем и до лавинных значений: 250-500 м/млн лет. В средне-позднедевонскую эпохи скорости характеризовались довольно высокими величинами от - 30 до 80 м/млн лет. Осадконакопление в каменноугольном периоде имело довольно низкие скорости (2-15 м/млн лет). Реальные значения могли быть выше, так как часть каменноугольных отложений, вероятно, могла быть уничтожена в результате размыва. В пермском периоде значения скоростей осадконакопления варьировали от 195 м/млн лет (в ассельском веке) до 2,5 м/млн лет, с преимуществом скоростей, равных 30-70 м/млн лет. В послепермское время скорости осадконакопления характеризовались высокими значениями только в раннетриасовую эпоху (70 м/млн лет). В остальное время отложения накапливались со скоростями 3-10 м/млн лет.

В эволюции осадочного выполнения исследуемой территории выделяются три этапа погружения: ордовикско-раннедевонский, среднедевонско-каменноугольный и пермско-раннетриасовый. В среднедевонско-каменноугольный этап в главную зону нефтеобразования (ГЗН) могли вступить глубокозалегающие нефтегазоматеринские породы (НГМП). Пермско-раннетриасовый этап погруже- ния, способствовавший уплотнению глу-бокопогруженных глинистых толщ -флюидоупоров, скорее всего, привел к образованию аномально высокого пластового давления (АВПД). С конца раннего триаса данный район был подвержен стабильному развитию. В раннефранское (саргаевское) время, а возможно, и ранее происходило внедрение интрузий. Данные интрузии, выявленные в овинпармском горизонте нижнего девона, имеют небольшую мощность и в связи с этим не отражены на разрезе [1].

Начальный ордовикско-раннедевонский этап формирования осадочного разреза Печоро-Колвинского авлакогена характеризовался преимущественно мелководно- и прибрежно-морскими условиями осадконакопления. В лландоверийском веке раннесилурийской эпохи на общем фоне мелководно-морской обстановки с нормальной соленостью вод образовывались относительно глубоководные впадины с резко меняющейся (в сторону увеличения) соленостью. В течение лохковско-го века происходила периодическая смена мелководно-морских условий нормальными морскими, что было благоприятно для отложения значительных количеств органического вещества (ОВ) в основном сапропелевого типа. К концу века в результате активизации тектонических движений и восходящих дифференцированных подвижек по разломам фундамента произошло постепенное осушение и за-солонение бассейна, условия осадконакопления сменились на лагунные, затем - на континентальные. В эйфельском веке среднедевонской эпохи условия вновь приобрели прибрежно- и мелководноморской характер. В доманиковое время они перешли в морские, благоприятные для накопления сапропелевого ОВ. В тур-нейском веке раннекаменноугольной эпохи территория была охвачена вновь континентальными условиями. В визейском веке трансгрессия привела к установлению морских условий осадконакопления. В серпуховском веке произошло засоло-нение бассейна. Средне- и позднекамен- ноугольное время характеризовалось, вероятно, нормальными морскими условиями осадконакопления. Об условиях раннепермской эпохи в сакмарском веке однозначно говорить нельзя. Возможно, данный район был охвачен континентальным перерывом. В случае же появления и последующего размыва отложений континентальные условия могли существовать не на всем протяжении сакмарского века. С артинского века на рассматриваемой территории установились морские условия, которые сменились затем мелководно- и прибрежно-морскими, перейдя в уфимском веке в континентальные. И только в юрском периоде континентальные условия были вытеснены морскими, продолжавшими существовать до конца раннемеловой эпохи. Начало позднемеловой эпохи ознаменовалось установлением континентальных условий.

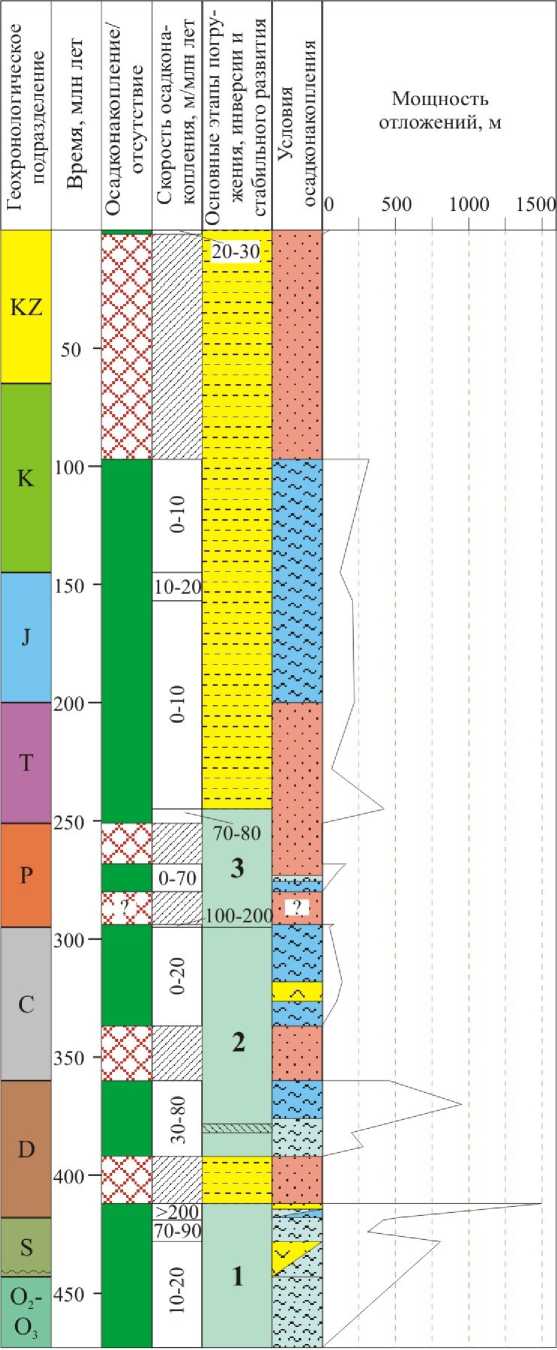

В районе Среднепечорского поперечного поднятия по верхним горизонтам и Печоро-Колвинского авлакогена по нижним, разрезы которых были вскрыты Ти-мано-Печорской глубокой опорной скважиной (рис. 3), осадконакопление, скорее всего, началось в ордовикском периоде. В конце лохковского века раннедевонской эпохи осадконакопление прекратилось и возобновилось лишь в эйфельском веке среднедевонской эпохи. В конце турней-ского века раннекаменноугольной эпохи накопление отложений снова сменилось перерывом в осадконакоплении, продолжавшимся около 70 млн лет. Процессы образования отложений возобновились только в позднепермскую эпоху. С триасового периода данная территория была охвачена крупным перерывом в осадконакоплении, продолжавшимся до четвертичного периода.

Восстановление даже приближенных значений скоростей осадконакопления и погружения в данном районе, имевших место в действительности, является весьма проблематичным: во-первых, около 50% вскрытых отложений разреза, по мнению многих исследователей, относится к аллохтонной и параавтохтонной час- тям разреза, во-вторых, в разрезе имеется большое количество магматических пластовых тел мощностью от нескольких метров до 119 м [1]. Мощность невскрытых ордовикско-нижнедевонских отложений была установлена по геофизическим данным. Согласно этой информации средняя скорость осадконакопления в ордовикско-раннедевонское время составляла приблизительно 20-25 м/млн лет. Скорости осадконакопления в эйфельском и живетском веках среднедевонской эпохи достигали весьма больших значений: 350 и 160 м/млн лет соответственно. Скорость осадконакопления во франском веке позднедевонской эпохи составляла приблизительно 45-50 м/млн лет, в фамен-ском - 245 м/млн лет. Вполне вероятно, что последнее значение было значительно меньше, так как через современный разрез нижней части фаменских отложений проходит несколько надвигов различной амплитуды. В каменноугольном и пермском периодах скорость осадконакопления составляла ~10 и 40 м/млн лет соответственно.

В истории развития данного района выделяются два основных этапа погружения. Первый отвечает ордовикско-раннедевонскому времени. Со среднедевонской эпохи начался новый этап погружения на рассматриваемой территории. Раннефранское время характеризовалось интенсивным трапповым магматизмом, наиболее поздние интрузии отмечаются в саргаевских отложениях. Период с конца каменноугольного до конца триасового периодов являлся временем жесткой коллизии в Уральской складчатой области [3]. Данные процессы отразились и на смежных территориях, в частности, на Среднепечорском поперечном поднятии. С конца раннетриасовой эпохи данный район претерпевал стабильное развитие, осадконакопления и погружения не происходило.

В начале формирования осадочной толщи исследуемого района условия осадконакопления были прибрежно- и

Рис. 3. Специализированная схема, отражающая эволюцию осадочного разреза в районе бурения скв. Тимано-Печорская Условные обозначения см. на рис. 2

мелководно-морскими [3]. В конце лох-ковского века здесь периодически наступали условия мелководной лагуны. Далее условия сменились на континентальные. С эйфельского века среднедевонской эпохи на исследуемой территории установились прибрежно- и мелководно-морские условия осадконакопления. В целом условия осадконакопления в глубокопогру-женных отложениях были малоблагоприятны для накопления больших количеств ОВ. В доманиковое время они приобрели морской характер и продолжали существовать до конца турнейского века раннекаменноугольной эпохи. С начала визей-ского века и до нашего времени условия осадконакопления являлись континентальными. Вполне вероятно, что континентальные условия могли сформироваться позднее, чем это отражено в разрезе Тимано-Печорской скважины. В позднесреднекаменноугольное время, а также в начале триаса большая часть Тимано-Печорского бассейна была подвержена размыву отложений. Не исключено, что отложения, накопившиеся позднее тур-нейского века, были размыты и на рассматриваемой территории.

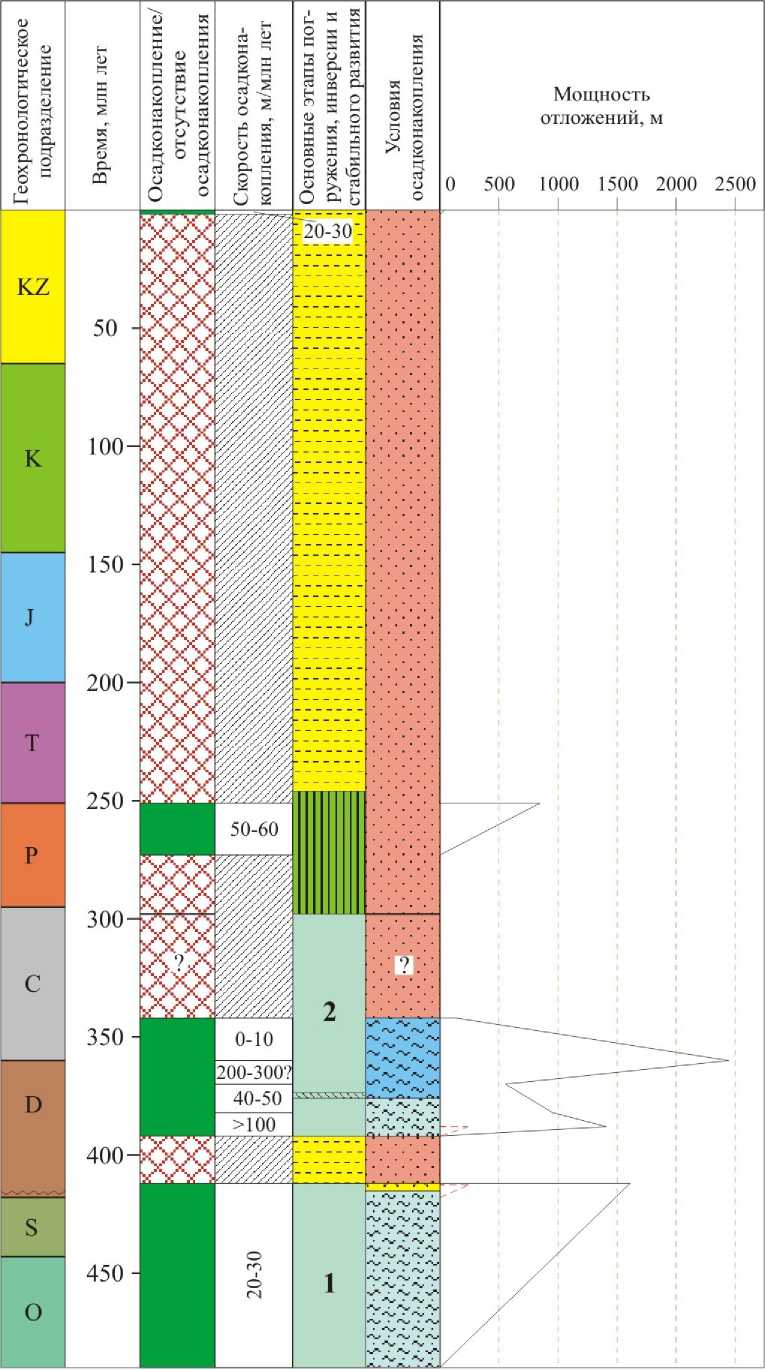

Осадконакопление в северной части Верхнепечорской впадины (район бурения Вуктыльской поисковой скважины 58) также началось в ордовикское время (рис. 4). В конце овинпармского времени (лохковский век) осадконакопление прекратилось, территорию охватил региональный предсреднедевонский перерыв. С эйфельского века осадконакопление продолжалось практически непрерывно до конца раннепермской эпохи, а возможно, и до конца пермского периода. В начале триасового периода данный район был вовлечен в складчато-надвиговые процессы, вызванные развитием Уральского орогена. По данным исследований ВНИИГАЗ (2003 г.), осадконакопление возобновилось во второй половине триасового периода. Юрско-кайнозойское время характеризуется отсутствием осадконакопления на рассматриваемой территории.

В ордовикско-силурийское время скорость осадконакопления и погружения имела, вероятно, значения 30-50 м/млн лет. В пржидольском веке позднесилурийской эпохи скорость повысилась до 130 м/млн лет, в овинпармское время она была весьма низкой - около 6 м/млн лет. В средне- и позднедевонское время значения скоростей осадконакопления варьировали от 6 до 60 м/млн лет. Раннекаменноугольная эпоха характеризовалась низкими скоростями - около 20 м/млн лет. В средне- и позднекаменноугольную эпохи скорости понизились до 5-10 м/млн лет. Скорости осадконакопления в среднепозднекаменноугольное и пермское время не могут быть достоверно реконструированы, так как происходившие, скорее всего в раннетриасовую эпоху, надвиговые процессы вследствие развития уральского орогена привели к частичному уничтожению как верхнепермских, так и нижнепермских, а возможно, и верхнекаменноугольных отложений. По вскрытым скважиной отложениям можно предположить, что они в раннепермскую эпоху составляли 10-40 м/млн лет, а возможно, и более. Для восстановления скоростей осадконакопления на рассматриваемой территории в позднепермское и позднетриасовое время требуются дополнительные исследования.

Развитие северной части Верхнепечорской впадины включает 3 основных этапа погружения отложений: ордовикско-раннедевонский, среднедевонско-каменноугольный и пермско-триасовый. Пермско-триасовый этап сопровождался также надвиговыми процессами. С позднетриасового времени рассматриваемая территория претерпевает стабильное развитие.

На этой территории в ордовикско-раннедевонское время преобладали мелководно- и прибрежно-морские условия осадконакопления. Позднеордовикская эпоха характеризуется периодической сменой прибрежно-морских условий лагунными. В конце овинпармского времени условия

сменились

на лагунные,

Рис. 4. Специализированная схема, отражающая эволюцию осадочного разреза в районе бурения скв. Вуктыльская-58

Условные обозначения см. на рис. 2

а затем на континентальные, существовавшие до начала эйфельского века. С начала среднего девона условия вновь приобрели мелководно- и прибрежноморской характер. В доманиковое время позднедевонской эпохи в северной части Верхнепечорской впадины установились морские фации, продолжавшие свое существование до конца артинского века раннепермской эпохи. Отложения кунгурского яруса в автохтонной части разреза не сохранились, возможно, они были уничтожены в результате надвиговых процессов. С позднепермской эпохи условия осадконакопления имели континентальный характер.

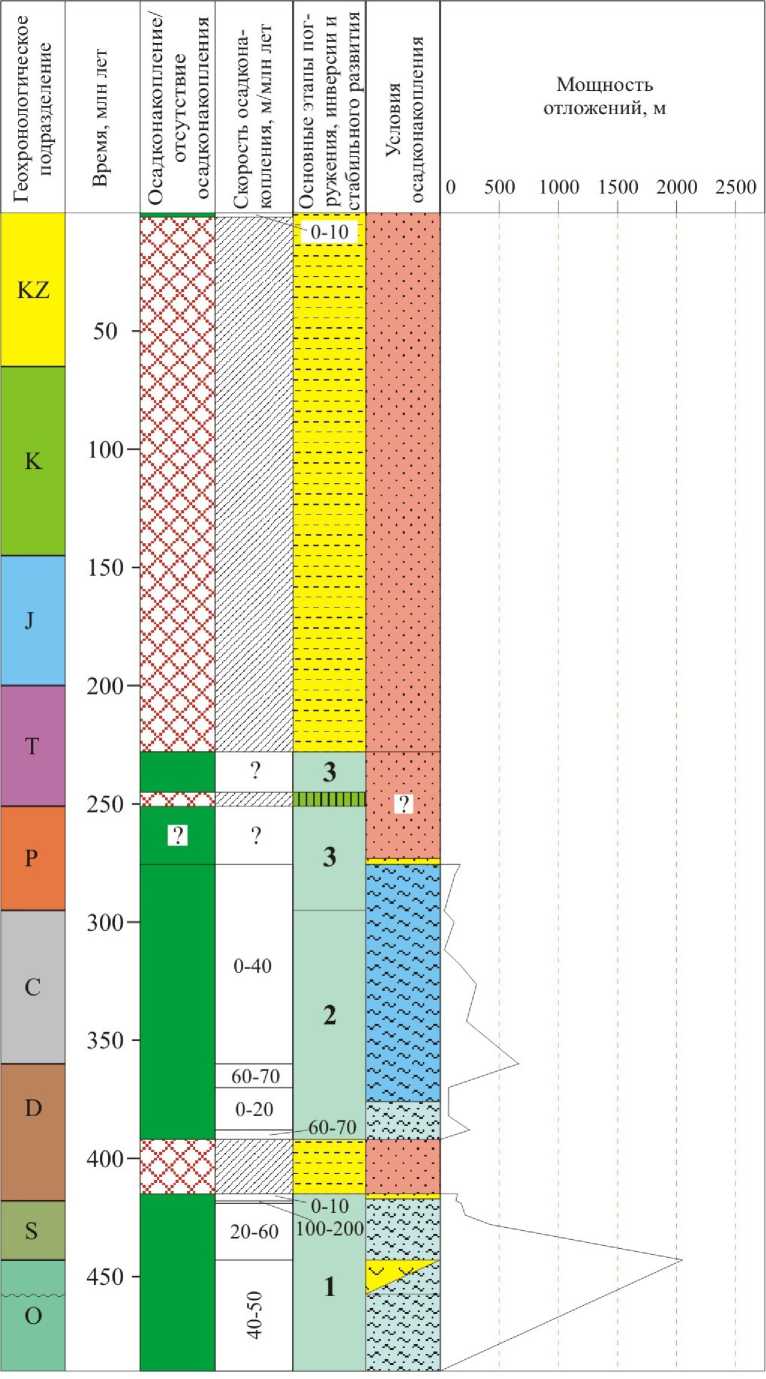

Эволюция осадочного выполнения западного борта Косью-Роговской впадины Предуральского краевого прогиба была рассмотрена на примере Кочмесской поисковой скважины 6 (рис. 5). Согласно геолого-геофизическим исследованиям осадконакопление на данной территории началось в ордовикском периоде, однако более точные данные о возрасте самых древних осадочных образований отсутствуют. Осадконакопление продолжалось непрерывно вплоть до окончания лохков-ского века раннедевонской эпохи, вслед за которым район был охвачен перерывом в осадконакоплении, продолжавшимся до франского века позднедевонской эпохи. Далее осадконакопление происходило непрерывно, сменившись перерывом в позднекаменноугольную эпоху. В пермском периоде осадконакопление продолжалось вплоть до начала татарского века, когда осадконакопление на рассматриваемой территории полностью прекратилось.

Ордовикско-раннедевонский этап характеризовался довольно высокими скоростями осадконакопления и погружения-40-70 м/млн лет. В пржидольском веке позднесилурийской эпохи их значения превысили 100 м/млн лет. В позднем девоне-карбоне скорости понизились до 530 м/млн лет. В пермском же периоде их значения в основном превышали 100 м/млн лет, лишь в ассельско-сакмарское время составляли около 20 м/млн лет.

В истории формирования осадочного разреза данной территории выделяются три этапа погружения отложений, разделенных периодами стабильного развития. Первый этап продолжался с начала формирования осадочного разреза ордовикского периода до конца лохковского века раннего девона. Второй длился в течение позднедевонского и каменноугольного времени. Третий приурочен к пермскому периоду. С начала татарского века позднепермской эпохи развитие западной части Косью-Роговской впадины было стабильным.

Позднеордовикский бассейн характеризуется непродолжительным трансгрессивным этапом и длительным регрессивным. Засолонение бассейна привело к лагунным условиям осадконакопления. К началу силура приурочено расширение морского бассейна, развитие которого не было стабильным, и на общем фоне морских условий осадконакопления имели место периоды обмеления бассейна и установления лагунных условий. В пржи-дольском веке условия осадконакопления были нормальными морскими. К концу лохковского века усиление регрессии привело к засолонению морского бассейна и установлению лагунных условий осадконакопления. С конца лохковского века раннедевонской эпохи и вплоть до позднедевонской эпохи на рассматриваемой территории отмечались континентальные условия. В позднем девоне условия осадконакопления приобрели морской характер. В турнейском веке район Косью-Роговской впадины был занят унаследованной с позднедевонского времени глубоководной впадиной с нормальными морскими условиями осадконакопления. С начала тульского времени на рассматриваемой территории происходила смена прибрежно-морских и лагунных условий осадконакопления. В серпуховском веке условия осадконакопления были лагунными, в среднекаменноугольную эпоху -мелководно-морскими. В позднекаменно-

Рис. 5. Специализированная схема, отражающая эволюцию осадочного разреза в районе бурения скв. Кочмесская-б Условные обозначения см. на рис. 2

Характеристика глубокопогруженных пород (> 5,5 км) в районах бурения глубоких скважин Предуральского прогиба

Таким образом, анализ эволюции осадочного выполнения по данным бурения глубоких и сверхглубоких скважин Тима-но-Печорского НГБ показал, что осадочный разрез в исследованных районах начал формироваться в ордовикском периоде. Вся рассматриваемая территория была охвачена предсредне-, а в некоторых случаях предпозднедевонским перерывом в осадконакоплении.

В таблице представлена обобщающая характеристика залегающих на глубинах более 5,5 км горизонтов Предуральского прогиба, подчеркивающая сходные черты в формировании и развитии данных горизонтов, за исключением того факта, что в

Список литературы Историко-геологическое моделирование эволюции осадочного чехла в районах развития глубокопогруженных отложений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна

- Ехлаков Ю.А., Горбачев В.И., Белоконь Т.В. и др. Геологическое строение и нефтегазоносность глубокозалегающих отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (по результатам исследования Тимано-Печорской глубокой опорной и Колвинской параметрической скважин). Пермь, 2000. 330 с.

- Неручев С.Г. Об эволюции нефтегазообразования в истории Земли//Эволюция нефтегазообразования в истории Земли. М.: Наука, 1986. С. 5-16.

- Ларионова З.В., Богацкий В.И., Довжикова Е.Г. и др. Тимано-Печорский седиментационный бассейн. Атлас геологических карт/ТП НИЦ. Ухта, 2000.