Историко-герменевтический очерк философии фальсафа на примере «княжьих зерцал» (наставления правителям) Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: проайретический код

Автор: Конурбаев Марклен Эрикович, Конурбаев Салават Маркленович

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Социальные науки

Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Серия статей «Историко-герменевтический очерк философии Фальсафа» посвящена изучению труда Абу Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси «Насихат аль Мулюк». Персидский философXIв. Абу Хамид аль-Газали вошел в историю науки как один из самых ярких представителей мусульманской апологетики средневековья. Изучение его работ позволяет обратиться к разным аспектам жизни мусульманского Востока средневековья. Один из самых известных его трудов, «Насихат аль Мулюк», который входит в состав фундаментального теологического изыскания аль-Газали «Эликсир счастья», принадлежит к жанру средневековой арабо-мусульманской письменности - так называемым, «княжьим зерцалам», который представляет собой упрощенное переложение основополагающих философских взглядов мыслителя о государстве и политике - на язык, понятный простому человеку, и помогающий через серию аллегорий и повествовательных историй постигнуть на практике сущность управления страной. Проведенный в статье герменевтический анализ «Насихат аль Мулюк» вскрывает уникальный подход выдающегося персидского философа к определению сложных морально-этических понятий, лежащих в основе искусства управления государством. В качестве основы анализа берется методологический подход французского философа и литературного критика Ролана Барта. В первой и второй части очерка приводятся история возникновения и развития философии Фальсафа, а также изложение основ герменевтического учения Ролана Барта, которое легло в основу инструменталистики анализа.

Герменевтика, философия фальсафа, газали, ролан барт, семантика, ислам, семиотика, восточная культура, ихйя

Короткий адрес: https://sciup.org/140210307

IDR: 140210307 | УДК: 008(091) | DOI: 10.12737/11315

Текст научной статьи Историко-герменевтический очерк философии фальсафа на примере «княжьих зерцал» (наставления правителям) Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: проайретический код

Краткое введение

Опираясь на систему герменевтического анализа Ролана Барта, мы выявили круг базовых и опорных понятий аргументации аль-Газали, на которых он выстраивает Наставление и дает свое определение системы власти.

Анализируемые семантические концепты аль-Газали многосложны и определяются через призму нескольких понятий. Смысл «Насихат аль Мулюк» раскрывается через анализ системы кодов: семного, проайретического, герменевтического. Труд аль-Газали состоит из двух эле- ментов – «наставление» (насихат), «правители» (мулюк). В книге представлено три смысловых ряда – то, что объясняет наставления, то, что объясняет правителей, а так же то, что объясняет связь между ними.

Неизменными, корневыми в его системе являются семы «правления» и то, что связано с этикой. Через различные примеры и сопоставления аль-Газали определяет первое и второе как необходимую логическую связь, где сема «справедливость» является необходимой составляю- щей семы «правления». Поскольку ни первое, ни второе не существует в готовом виде в языке, как готовый «рецепт» реализации, то понять их можно только ассоциативно, – что и делает альГазали, выстраивая систему зависимости между царем (как главным носителем понятия/семы «правление») и его деяниями (как носителями понятия/семы «справедливость»).

Проведенный семный анализ позволил определить срез базовых семантических узлов, на которые опирается проайретический анализ, а именно: вера, древо, ветви, правление, справедливость.

* * *

Часть 4. Проайретический анализ «Насихат аль Мулюк» аль-Газали

Проайретический анализ предполагает выявление в тексте концептуальных констант, что, отчасти, уже было сделано нами при проведении семного анализа (см. публикации тех же авторов в № 3 и 4 за 2014 г.). В качестве второго шага необходимо выявить логико-иерархический порядок раскрытия каждого из обнаруженных концептов в книге аль-Газали «Насихат аль-Мулюк», а также ключевого связующего элемента, объединяющего основные опорные узлы проайретической цепочки. Система проайретических цепочек в составе этого философского труда образует надежный каркас для проведения герменевтического анализа, основная суть которого заключается в выявлении пересекающихся смысловых потенциалов, коих в любом тексте может быть достаточно много, и, при отсутствии четко очерченного круга понятий, формирующих смысл, данные герменевтические смыслы могут иметь несбалансированный, хаотический характер.

В качестве отправной точки проведем про-айретический анализ концепта ‘султан’2. Отметим любопытную деталь: еще до начала детального изложения своих взглядов и концепции аль-Газали приводит развернутую метафору, о которой мы писали выше, которая вмещает в себя во всей полноте сущность проайретиче-ской структуры всей книги. Мы бы сказали, что философский гений аль-Газали состоит в умении предвосхитить в простой и наглядной форме весь концептуальный каркас своего исследования.

В начале работы аль-Газали дает описание дерева, которое состоит из четырех проайретиче-ских узлов3:

вера (зерно)4, убеждения (корни), справедливость, действия (ветви).

Указанные четыре проайретических узла распадаются строго иерархически на ряд таксономий, которые мы собираемся раскрыть ниже. Следуя правилу проайретизма, мы должны установить для этой книги сбалансированность атрибутов и действий султана, которые позволят нам судить о нем как о целостном концепте. В плане действий , проайретическая цепочка включает в себя сам субъект действия (султан), двусторонний объект (Бог и поданные) и причину действий. Кроме того, для достижения вида действия, которое в понимании аль-Газали является идеальным для правителя, султан должен быть наделен и проявлять во всех своих действиях ряд атрибутов.

Обобщенно анализируемую нами проайре-тическую цепочку «власть» можно представить в виде следующей таксономии:

Верхний ранг иерархии проайретизма:

вера, убеждения, справедливость, действия

Нижний ранг иерархии проайретизма:

Действия

-

1) субъект: султан

-

2) объект: Бог/ подданные

-

3) причины действия: неотъемлемые опоры правления и их свойства

-

a. вера (убеждения, догматика)

-

b. непосредственное окружение султана (советник (посредник между правителем и обществом), женщина, писарь, мудрец)

-

c. знание о земной жизни и последнем вздохе.

-

4) действие, направленное на подданных

-

a. общение с народом (воодушевление подданных на любовь к себе за свои убеждения, одаривание подданных)

-

b. воспитание подданных

-

c. предотвращение вражды между подданными

-

5) действия, направленные к Богу

-

a. укрощение желаний,

-

b. превозношение законов религии выше требований людей,

-

c. возвышение себя над непристойностью.

Неотъемлемая атрибутика султана:

-

1. активность, пассионарность,

-

2. милосердие,

-

3. справедливость,

-

4. щедрость,

-

5. деликатность и мягкость,

-

7. отсутствие высокомерия,

-

8. покорность.

Аль-Газали формально обозначил «голову» проайретической цепочки словом «власть» и дал ее краткую характеристику:

Luu VM d^ bj^ ^Uj L^l > ^ ^> ^ У , i^U^ 4j -d Ь1^ 4 U bl*Ji ^ JU ЦЬи ^ j* 4 Jo Z ^ ^

^1 LaXu SjLU 'i ijlL yi J-4> l$£>v (XmJI z j^ ZJ 1 ’"^

Jjj U i Ujk^ JV~>j i ^jJJ [4*^ ^ J4Jlj . ^Uy dJb jKJl

Чтобы ты знал значение власти и понимал ее влияние. Поистине, облечение властью – это дар, и тот, кто правильно и в полной мере его использует, тому будет даровано счастье, которому нет предела и после которого уже нет другого счастья; а тот, кто не смог этого сделать, тот попадет в беду, после которой нет беды более страшной, чем безбожие.

Подчеркнем, что в отличие от семного анализа, проайретический анализ фокусируется на связи внутри цепочки понятий – связи, которая отвечает за целостность концепта и поддержание его смысловой сбалансированности. С другой стороны, не следует смешивать проайретический анализ и анализ герменевтический. Последний также предполагает разбор связей между понятиями, с тем лишь отличием, что проайретический анализ соотносим с инвентаризацией смысловых узлов внутри составного понятия, тогда как герменевтический анализ дает разбор «семантически заряженных потенциалов» как внутри цепочки, так и за ее пределами. По выражению основателя филологической герменевтики Ф. Шлейермахера, «в общей герменевтике все внимание теоретика должно быть направлено на сам процесс понимания (а не на отдельные случаи непонимания)». [10].

На верхнем ранге нашей проайретической цепочки находятся четыре указанных выше понятия – на них и сосредоточим основное внимание.

Для понимания сущности связи четырех проайретических узлов верхнего ранга необходимо обратить внимание на первый из упомянутых аль-Газали атрибутов султана – активность, пассионарность или стремление к действию.

J^^j ^ J! “Ц^Г^ ^" dji l^J u—•Ua^xJl ^ у.*- ^Z^j'J^ J^ ^^ jijjit- JUj .m Z^" Z JU-^ f-'^ -^^ ^U ^ Z^ ^*4* ‘^

Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Прилагай все усилия для того, чтобы не быть бездеятельным, ибо я не видел ничего более унижающего достоинство человека, чем ослабление его деятельности»

Именно по этой причине мы начинаем наш анализ с разбора «действия» как основного общего отличительного свойства султана. В понимании аль-Газали в основе действий султана (крона дерева) лежит система убеждений (корни дерева). Поливая «дерево» «водой покорности», султан тем самым укрепляет свою веру, убеждения и создает надежную основу для всех своих действий, установленных в качестве основы взаимоотношений, с одной стороны, между султаном и Богом, а, с другой стороны, между султаном и его подданными.

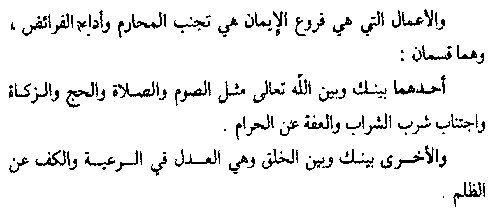

И дела, которые являются следствием веры, – это воздержание от запретного и выполнение предписанного, и они двух видов: первый – это то, что установлено между тобой и Всевышним Аллахом, как, например, пост, молитва, закят, воздержание от употребления вина; второй – то, что между тобой и окружающими, – например, справедливость с подопечными и воздержание от их угнетения.

Необходимо дополнительно подчеркнуть еще одну метафизическую связь между действиями султана, направленными на самого себя, и установлениями Бога: исходя из логики рассуждения автора, в рамках концепции «султан» эти действия имеют право на существование только в связи с проявлениями веры, поскольку все остальные действия будут характерны для султана как для обычного человека, а не как для правителя.

Кроме того, основным отличительным атрибутом действия султана является справедливость, который можно было бы назвать, используя математический термин, наиболее транзитивным , то есть включающим в себя всю полноту характеристик действий султана во всех их проявлениях. Строго говоря, если бы мы попытались представить максимально свернутую проайретическую цепочку «султан» верхнего ранга, то она выглядела бы как простое логическое рассуждение:

«правитель всегда поступает по справедливости, исходя из своих убеждений, которые обязательно подкрепляются его верой» .

Следующим шагом рассмотрим проайре-тическую цепочку «действия направленные на подданных». В соответствии с нашими наблюдениями она включает в себя три узла: общение с подданными, их воспитание и предотвращение вражды между ними . Следуя принципу проайре-тического анализа, мы должны попытаться обнаружить в тексте аль-Газали звено, объединяющее все три указанные здесь узла. Осмелимся предположить, что таким связующим звеном является единство интересов султана и его подданных в жизненных делах, где правитель силой мощи Бога возведен на почетное место и по причине этого высокого положения может защищать своих подданных от проявления всякого рода несправедливости, в том числе и между собой:

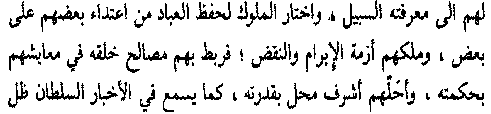

И Он Своей Мудростью избрал правителей, чтобы они защищали подданных от вражды между собой, увязал с правителями интересы Его созданий в жизненных делах и Своей Мощью возвел правителей на самое почетное место.

С тем, чтобы обеспечить такой уровень защиты своих подданных, султану надлежит опираться, по мнению аль-Газали, на воспитание, которое мыслится как более мощный инструмент сохранения справедливости, чем чтобы-то ни было. Любопытно, что воспитание в этом смысле имеет двойную направленность: с одной стороны, для того, чтобы оно было эффективным в отношениях между султаном и людьми, оно должно взращиваться самим султаном в своем сердце (аль-Газали представляет его в качестве воспитания покорности – поливай [дерево веры] водой покорности):

dlOL^l* u^X^ lj£J t jtlkJl ^ Дц ^^ ^Ji? *1! of ^^j ?>-^*lb jP JL-J dLU |ДЫЬ ^jf j^? ji ^i i dLljy dBU^j dLlx^lj , k^l*nA> ^Ajs ^^ kjtws# t»«?

Не довольствоваться отвращением себя от несправедливости, но и воспитывать своих слуг, наместников и заместителей и не разрешать им учинять несправедливость. Ибо ты будешь спрошен об их несправедливости так же, как будешь спрошен о своей.

Еще раз подчеркнем, что воспитание подданных, по мнению аль-Газали, возможно только на основе строгого отношения султана к самому себе и к своему ближайшему окружению. В центре этого действия находится справедливость, которая взращивается султаном в собственном сердце:

^^^ i)1 A-^jJl i^fr J^aJI Да4>* iljl ^J ^*-^1 41*^11 ^j , ^L^ajji

^ v

L*5 U$j Да^ i jbwJ Jij?4 ■*“34j i

J-^-aIJ JLapj

4*

I, dj^ij 65*^3 t^ Jij>-t

^jO^

<1^-

^Jaxj

*ile t

A-«j^3

^*A«* ^

^а,»*

1л J^^j V ^►^^,*^ ^^

lJ-^a

*-й^

о11з^*Л

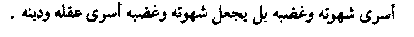

А в целом, тот, кто хочет соблюдения справедливости по отношению к своим подданным, должен воспитывать своих слуг и служащих на справедливости и следить за их делами, так же, как следит за делами своей жены, детей и родных. И это получится у него только тогда, когда он будет лелеять справедливость у себя в душе, и не позволит своей прихоти и гневу властвовать над его умом и верой, а будет стремиться сделать прихоть и гнев пленниками своего разума и веры./…/ И поэтому первое место, где восходит солнце справедливости, – это сердце, затем свет его распространяется на обитателей дома и приближенных царя, и лишь потом свет его достигает подданных.

Выше мы предположили, что возможным элементом связи узлов данной проайретиче-ской цепочки является общий жизненный интерес правителей и их подданных. Это предположение подкрепляется рядом иных рассужде- ний аль-Газали о характере взаимоотношений между султаном и обществом. Ученый сравнивает эти взаимоотношения с рынком, на котором, как известно, царствует интерес:

«Правителя можно уподобить рынку: каждый несет на рынок что, по его мнению, будет иметь хороший сбыт, и не несет то, что, как ему известно, продаваться не будет».

Аль-Газали отмечает тесную зависимость между характером султана и характером его подданных. Таким образом, в этой проайрети-ческой цепочке интерес как связующее звено

между султаном и подданными определяет и атрибутику самого общества, которое оказывается определенно характером и привычками самого султана:

«Какие вы, такие и властвуют над вами», – этим хадисом подтверждается истина о том, что поступки простых людей зависят от поступков правителей. Разве не очевидно, что когда о стране говорят, что она охвачена строительством, что ее население в безопасности, спокойствии и наслаждается счастьем, – все это служит доказательством ума правителя и его благонамеренности по отношению к подданным, и что это положение исходит не от подданных. Истинно сказали мудрецы: «Поистине, люди похожи на своих правителей больше, чем на свое время». И говорится в хадисе: «Люди исповедуют религию своих правителей».

Та же мысль подчеркивается аль-Газали в связи с воспитанием характера народа и необходимостью для султана следить за делами своих подданных и выражать свое отношение к их де- лам через порицание неправедного и поощрение доброго, ибо в этом действии будет отражаться собственный характер султана, что и станет основой для подражания подданными:

LfLb

^Да

u4Ay 4™^AjJl Jj—*1 ^ j

ld '■

> JI 1^11*11

^yJ^

dlloJl 6

j- -'*

Jlxi^ij t l^Ajj *UM

Ujj

dlLJl х*а jj 'jJpl j! ^jlj^i ^ jJj jj jji ^ji ^ , j»^aUa ^y^y

И царь должен следить за делами подданных, как малых, так и больших числом, как великих, так и ничтожных из них, и не быть соучастником в порицаемых делах. Он должен уважать праведных, вознаграждать за хороший поступок и запрещать совершение дурных и тяжких проступков, наказывать за совершение дурного и не держать сторону того, кто постоянно совершал грехи, чтобы люди стремились совершать добрые дела и остерегались плохих. А если у правителя не будет собственной политики и он не будет запрещать порочному быть порочным и позволит ему делать, то, что тот пожелает, – то расстроит свои дела во всех владениях.

И сказали мудрецы, что характер подданных зависит от характера правителей, потому что простой народ портится и становится безнравственным вслед за правителями. Ибо подданные учатся у них и подражают их характеру.

Данное положение хорошо стыкуется с ветвью проайретической цепочки, связанной со взаимоотношениями султана и Бога и выполнением тех наставлений, которые касаются лично его, а не взаимоотношений с подданными. Аль-

Газали отмечает в качестве одной из основ справедливости необходимость для султана воспитания в себе качеств чистоты веры и соблюдения законов религии, за которые султана и станут любить его подданные:

^ ^ jii.

^jJi

itii^ dbj dU ^y d? j^y- у

r-J

1 f*w (^^ ()i-Ul ^ j* 1 :

Ты должен стараться, чтобы все твои подданные любили тебя за соблюдение законов религии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал своим сподвижникам: «Лучшие из моей общины – те, которые любят вас и вы их любите, а худшие из моей общины – те, кто ненавидят вас и вы их ненавидите, и проклинают вас и вы их проклинаете».

Выше мы отмечали, что главным связующим элементом основных опорных узлов этой проайретической цепочки является общий жизненный интерес султана и подданных. И этот интерес, по мнению аль-Газали должен быть сбалансированным и охватывать все общество без всяких перекосов. Именно эта сбалансированность и является вторым из узлов анализируемой ветви проайретической цепочки:

^ ? ^ 1 ^' ^^ (/^1 ^ л>1 U) JL N jf ^ ^ (^ (uiuil ^ uLS. K,^J ^J| J^

Ты не должен добиваться довольства кого-либо из людей, кем бы он ни был, путем нарушением закона религии. Ибо тому, кто ради довольства мира вызвал на себя гнев Аллаха, пристанище – Ад.

Проведенный проайретический анализ позволил нам связать смысловыми нитями основные понятийные узлы книги. Анализ же зало- женных на пересечении этих узлов смыслов – дело герменевтического анализа, который будет проведен нами в следующих публикациях.

Список литературы Историко-герменевтический очерк философии фальсафа на примере «княжьих зерцал» (наставления правителям) Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: проайретический код

- Абу ХамидМухаммад аль-Газали ат-Туси. Наставление правителям и другие сочинения. Пер. с арабского. М., 2004. 302 с.

- Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ат-Тибр ал-Масбук фи насиха ал-мулюк // Пер. с персидского на арабский: аноним // Под ред.: Ахмад Шамс ат-Дин. Бейрут: Дар ал-китаб аль-'алямия, 1988, 132 сухуф

- Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Эликсир счастья. Часть 1-2. Пер. с перс., вступ. ст., коммент. и указ. А. А. Хисматулина. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2007. 466 с.

- Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Воскрешении религиозных наук/Пер. с арабского На-сыров И.Р. Т.1, ч.1. М.: 2007. 584 с.

- Абу Наср Аль-Фараби. Политика//Восточная филология. Душанбе, 1973. Вып.2. С. 102-178

- Аверинцев С.С. Филология//Лингвистический энциклопедический словарь М: «Сов. Энциклопедия», 1990. С. 544-545.

- Ал-Фараби Абу Наср Мухаммад. Трактат о жителей добродетельного города/Пер. с араб. И.О. Мухаммеда, А.В. Сагдеева//Ал-Фараби. Философские трактаты. Алма-Ата: Наука, 1971. С. 191-377.

- Аристотель. Этика/Пер. Брагинская Н. М.: АСТ, 2010.

- Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: Живой Язык, 2006. 456 с.

- Барт Р. S/Z/Пер. с фр. Г.К. Косикова и В.П. Мурат; Под ред. Г.К. Косикова. 3-е изд. М.: Академический Проект, 2009. 373 с.

- Бациева С.М. Историко-социологический трактат Ибн Халдуна "Мукаддима.": «Наука»; Глав. ред. восточной лит-ры, 1965, 221 с.

- Белкин М.В., Плахотская О. Словарь «Античные писатели». СПб.: Лань, 1998.

- Большая Советская Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1969-1978.

- Габитова Р.М. «Универсальная» герменевтика Фридриха Шлейермахера»//Герменевтика: история и современность. М.: «Мысль», 1985. С. 61-97.

- Игнатенко А. А. Познать Непознаваемое (аль-Газали о рациональном познании/Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. М.: Восточная литература, 1998. С. 175-210.

- Игнатенко А.А. В поисках счастья: (Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья). М.: «Мысль», 1989. 254 с.

- Игнатенко А.А. Как жить и властвовать. М.: Прогресс, 1994. 348 с.

- Игнатенко А.А. Обман в контексте арабо-исламской культуры средневековья (по материалам «княжьих зерцал»).//Одиссей. Человек в истории. 1993. Образ «другого» в культуре. М.: «Наука», 1994.

- Игнатенко А.А. Проблемы этики в «княжьих зерцалах»//Бог-человек-общество в традиционных культурах Востока. М.: Восточная литература, 1993. С. 178-199.

- Керимов Г.М. Аль-Газали: религиозно-философские взгляды//Керимов Г.М. Аль-Газали и суфизм. Баку, 1969. С. 71-100.

- Кирабаев Н. С. Философия власти: ал-Маварди и аль-Газали//Сравнительная философия. Моральная философия в контексте многообразия культур. М., 2004.

- Кирабаев Н.С. Соотношение власти и авторитета в политическом учении аль-Газали//Человек как философская проблема: Восток -Запад. М., 1991.

- Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского Востока. М.: УДН, 1987.

- Кирабаев Н.С. Теория государства в мусульманском правоведении//Классический ислам. Традиционные науки и философия. М.: 1988. С. 9-47.

- Конурбаев М.Э. Библия Короля Иакова в лингвопоэтическом освещении: Спецкурс (учебно-метод. пособие). М.: Диалог-МГУ, 1998 .

- Конурбаев М.Э. Библия короля Иакова: литературный плагиат, политический манифест или библиографическое открытие?//Библия короля Иакова: 1611-2011. Культурное и языковое наследие/отв. ред. д-р филол. наук Е.Б. Яковенко. М.: БукиВеди, 2013. С. 75-86

- Конурбаев М.Э. Стиль и тембр текста. М.: МАКС-ПРЕСС, 2001 .

- Конурбаев М.Э. Тембральная организация английской речи (на материале Библии Короля Иакова). Дис.. канд. филол. наук. М., 1993. .

- Конурбаев М.Э., Конурбаев С.М. Историко-герменевтический очерк философии «Фальсафа» на примере «княжьих зерцал» («насихат аль мулюк») Абу-Хамида Мухаммада аль-Газали ал-Туси: история и методология.//Сервис Plus, Т. 8, 2014. № 3.

- Макиавелли Н. Государь./Пер. Муравьева Г. М.: Планета, 1990.

- Шлейермахер Ф. Герменевтика. -Перевод с немецкого А.Л. Вольского. Науч. ред. Н.О. Гучинская. СПб.: «Европейски Дом». 2004. 242 с.

- Binder L. Al-Ghazzali's Theory of Islamic Government. Muslim World, 45, 1955, pp. 229-241.

- Bruce B. Lawrence. Ibn Khaldun and Islamic ideology. Leiden: E.J. Brill, 1984. 136 p.

- Crone Patricia. Did al-Ghazali write a Mirror for Princes? On the Authorship of Nasihat al-Muluk//Jerusalem Studies of Arabic and Islam, 10, 1987, pp. 167-197.

- Fuad Baali. Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought. -USA: SUNY Press, 1988, 175 p.

- Hillenbrand C. A little-known Mirror for Princes of al-Ghazali//Festschrift fur Gerhard Endress, Leuven, 2004, pp. 591-99.

- Hillenbrand C. Islamic Orthodoxy or Realpolitik? Al-Ghazali's Views on Government//Journal of Persian Studies, 1988. pp. 81-94.

- Lambton, Ann K. S. The Theory of Kingship in the Nasihat-ul-Muluk of Ghazali//The Islamic Quarterly, 1, 1954, pp. 47-55.

- Muhsin S. Mahdi. Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy. London: University of Chicago Press, 2001. 264 p.

- Peters F.E. Aristotle and the Arabs: the Aristotelian Traditions in Islam. N.Y L.: Luzac, 1968.

- Sherwani, H. K. El-Ghazali on the Theory and Practice of Politics//Islamic Culture, 9, 1935, pp. 450-74.