Итоги 4-летней работы Кемеровского городского пульмонологического центра и станции скорой медицинской помощи по мониторингу пациентов с тяжелой бронхиальной обструкцией

Автор: Багрова Л.О., Васютинская Е.Г., Вострикова Е.А., Землянухин Э.П.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 4-1 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ причин низкого контроля бронхообструктивных заболеваний у пациентов с тяжелой бронхиальной обструкцией, часто вызывающих скорую медицинскую помощь (СМП) в связи с удушьем, оценить эффективность 4-летнего мониторинга этих пациентов. В исследование включены 75 пациентов с тяжелой бронхообструкцией, вызывающих СМП в связи с удушьем 1 раз в месяц и чаще, из них 33 мужчины (44%) и 42 женщины (56%), средний возраст - 63,5+1,4 лет. Бронхиальная проходимость оценивалась по скоростным показателям с помощью компьютерной спирометрии. Для оценки уровня контроля над бронхиальной астмой использовался тест по контролю над астмой - АСТ™(Asthma control test). Среди пациентов, часто вызывающих СМП, достоверно выше удельный вес лиц с избытком или дефицитом массы тела, чем в популяции. Наиболее распространенными факторами риска у обследуемых оказались: аллергия, частые простуды и ЛОР-патология. Доля курящих мужчин в 3,3 раза, а женщин в 2,0 раза ниже, чем в популяции. Среди мужчин 72,3% пациентов с тяжелой бронхообструкцией самостоятельно отказались от курения. Интенсивность курения была выше у пациентов с ХОБЛ. Наибольшее влияние на частоту вызовов СМП в связи с удушьем имеют такие факторы, как частые простуды, потребность в короткодействующих бронхолитиках > 6 раз в сутки, сумма баллов по АСТ™

Бронхообструкция, бронхиальная астма, вызовы смп

Короткий адрес: https://sciup.org/14919267

IDR: 14919267 | УДК: [616.24:614.88](517.17)

Текст научной статьи Итоги 4-летней работы Кемеровского городского пульмонологического центра и станции скорой медицинской помощи по мониторингу пациентов с тяжелой бронхиальной обструкцией

Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных заболеваний, социальная значимость и материальный ущерб от которых является весомым и для государственного, и для частного здравоохранения [2]. В Кемерово показатель распространенности в 2008 г. составил 5145 человек на 426563 человека взрослого населения.

Наряду с общей закономерностью, характеризующейся повсеместным увеличением распространенности БА, следует отметить и еще одно важное обстоятельство, касающееся не только количественного, но и качественного изменения в эволюции БА. Несмотря на успехи фармакотерапии и выявление многих ключевых механизмов данной патологии, отмечается нарастание ее тяжелых форм (10-20%), что подтверждается увеличением числа госпитализаций больных и смертности, причиной которой является астма. В общей структуре заболевания тяжелая БА составляет 18% [6].

Чем тяжелее БА, тем больше ее негативное влияние на самого пациента, членов семьи и общество в целом. С увеличением тяжести заболевания растут и затраты на применение большого количества препаратов в высоких дозах, частые госпитализации, обращения за неотложной помощью и т.д. [4, 5].

В Кемерово благодаря активной работе Городского пульмонологического центра выявляемость БА выросла с 5,12 в 1995 г. до 12,9 в 2009 г. на 1000 населения.

Наряду с улучшением диагностики заболевания стабильно повышается качество лечения пациентов с астмой. Так, по данным Кемеровского пульмонологического центра, количество больных, получающих ИГК, увеличилось с 17% в 2001 г. до 70,3% в 2008 г. Это привело к значительному улучшению течения заболевания у большинства больных БА, что, в частности, отразилось на количестве госпитализаций: с 21,3% от общего числа взрослых больных с БА в 2002 г. до 9,6% в 2008 г.

С другой стороны, в городе ежегодно регистрируется около 5000 вызовов СМП в связи с удушьем, и за период с 2001 по 2005 гг. тенденции к снижению этого показателя нет.

Причем индивидуализированный анализ частоты вызовов, по материалам базы данных отдела медицинской статистики станции СМП Кемерово, показал, что на долю пациентов, вызывающих “скорую” чаще 2 раз в мес. (17–22 человека), приходится около трети всех вызовов, еще треть – на долю пациентов с частотой вызовов 1–2 раза в мес. (около 100 человек), и последняя треть – это все остальные пациенты города с бронхообструктивным синдромом.

Логично предположить, что пациенты, вынужденные обращаться за “скорой помощью”, либо вообще не получают базисную противовоспалительную терапию, либо неправильно выполняют врачебные рекомендации. Хро- ническое течение БА требует длительного применения препаратов, контролирующих течение заболевания, эффективное применение которых оказалось невозможным без создания партнерских отношений с пациентом, разработки индивидуальных планов лечения, обучения пациентов навыкам самоконтроля.

С целью улучшения качества ведения пациентов с тяжелой бронхообструкцией, уточнения причин отсутствия эффективного контроля над заболеванием и возможностей амбулаторной службы в его достижении в 2006 г. начата совместная работа Городского пульмонологического центра, кафедры подготовки врачей первичного звена здравоохранения и СМП.

Материал и методы

В исследование, начатое в 2006 г., включены 75 пациентов с тяжелой бронхообструкцией, вызывающих СМП в связи с удушьем чаще 1 раза в месяц в течение 2004– 2005 гг., из них 33 мужчины (44%) и 42 женщины (56%) в возрасте от 40 до 81 года (средний возраст – 63,52 ± 1,4). Все обследуемые дали информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии включения в исследование: обращаемость на СМП в связи с удушьем не реже 1 раза в месяц, возраст не моложе 40 лет, наличие диагностированной ранее бронхиальной астмы (БА) или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), согласие пациентов на участие в исследовании. Критерии исключения: сопутствующие тяжелые соматические заболевания (хроническая почечная, печеночная недостаточность, онкологические заболевания, заболевания нервной системы и др.), отказ пациента от участия в исследовании.

Исследование проводилось в 4 этапа: 1. Формирование группы пациентов с тяжелым бронхообструктивным синдромом; 2. Одномоментный скрининг, включающий анкетирование, физикальное обследование, скрининговую спирометрию, пульс-оксиметрию, флюорографию органов грудной клетки; 3. Индивидуальная работа с пациентами; 4. Повторное обследование и анализ результатов.

Бронхиальная проходимость оценивалась по следующим параметрам: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), пиковая скорость выдоха (ПСВ), индекс Тиффно.

Индивидуальная работа с пациентами включала: верификацию диагноза, определение причин недостаточного контроля над заболеванием и частых вызовов СМП, коррекцию базисной терапии и сопутствующих заболеваний, устранение факторов риска, инструктаж по технике ингаляции и навыкам самоконтроля.

Верификация диагноза ХОБЛ, в соответствии с GOLD, основывалась на анамнестических данных, оценке симптомов и объективного статуса, результатах измерения ограничения воздушного потока. Приоритетным крите- рием при постановке диагноза было снижение ОФВ1/ ФЖЕЛ менее 70%. Верификация диагноза БА проводилась в соответствии с критериями GINA [2, 3].

Для оценки уровня контроля над БА использовался тест по контролю над астмой – (АСТ™). В настоящем исследовании АСТ™-тест использовался для определения контроля бронхообструктивного синдрома не только у больных БА, но и ХОБЛ. Это отступление от стандартной методологии продиктовано необходимостью сопоставить степень декомпенсации заболевания у больных с разным генезом бронхообструкции.

Повторные обследования пациентов проводились через 12 мес. и включали в себя: осмотр пульмонолога; спирометрию; оценку респираторных жалоб, техники ингаляции, потребности в бронхолитиках, уровня контроля заболевания, обращаемости на СМП, в поликлинику, частоты госпитализаций. Расчетным методом определяли индекс пачек-лет как произведение сигарет, выкуриваемых за сутки, и стажа курения.

При статистическом анализе данных использовался пакет программ “Statistica” версии 6,0. При распределении, близком к нормальному, и равенстве дисперсий статистическая значимость различий между 2 группами определялась с помощью независимого критерия t-Стью-дента, между 3 и более группами – с помощью дисперсионного анализа с последующим апостериорным сравнением средних. При распределении, значительно отличающемся от нормального, или при неравенстве дисперсий использовались непараметрические аналоги критерия t-Стьюдента и дисперсионного анализа – критерий Манна–Уитни и критерий Крускала–Уоллиса. Для качественных показателей строились таблицы сопряженности, и в последующем проводился анализ с помощью критерия χ 2 Пирсона. Критическим уровнем статистической значимости принимался уровень 95%.

Результаты

Нормальный вес имеют всего 24,2% обследованных мужчин и 12% женщин, что статистически значимо отличается от числа лиц с нормальным ИМТ в популяции (58,2 и 56,1% соответственно). У 21,3% мужчин и 14,2% женщин выявлен дефицит массы тела (vs. 0,4 и 2,3% в популяции). У 54,5 мужчин и 73,8% женщин индекс массы тела (ИМТ) больше 25, что также значимо превышает удельный вес лиц с избытком массы тела в популяции (41,4 и 41,6% соответственно, по результатам эпидемиологического исследования Кемеровского пульмонологического центра).

Доля курящих и бывших курильщиков среди лиц, часто вызывающих СМП в связи с удушьем, статистически значимо выше у больных ХОБЛ, чем у больных БА. В целом частота курения составила 13,3% среди всех пациентов. Статистически достоверно выше удельный вес курящих среди мужчин – больных ХОБЛ. Достаточно большой процент, как среди больных БА, так и ХОБЛ, пациентов, отказавшихся от курения (в целом 72,3% больных мужчин). Среди опрошенных женщин удельный вес некурящих достоверно (р=0,0001) больше, чем среди мужчин (85,7 vs. 6,1%). При сравнении полученных результа- тов с данными Кемеровского пульмонологического центра [1] видно, что частота курения среди обследованных мужчин с тяжелой бронхообструкцией значительно ниже, чем в популяции мужчин-кемеровчан (21,2 и 70,3% соответственно; р=0,00002), а частота курения у женщин с БА гораздо меньше, чем в популяции (3,2 и 23,2% соответственно; р=0,014). Женщины с ХОБЛ курят чаще, чем здоровые жительницы Кемерово (36,4 vs. 23,2%; р=0,035).

Наблюдаются достоверные различия средних значений ИПЛ среди больных БА и ХОБЛ, они статистически значимо выше у больных ХОБЛ.

Большая часть обследуемых пациентов (63,6% мужчин и 83,3% женщин) не имели профессиональных вредностей, что составило 74,7% всех больных. Мужчины статистически значимо чаще имеют профессиональные вредности, чем женщины.

Наиболее распространенными факторами риска у обследуемых пациентов оказались: аллергия и отягощенная наследственность у больных БА, а также частые простуды, ЛОР-патология как у больных БА, так и ХОБЛ, кроме этого у пациентов с ХОБЛ большую роль играют перенесенные в анамнезе пневмонии.

Анализ частоты вызовов СМП. Установлено, что статистически значимое максимальное количество вызовов СМП среди пациентов приходится на лиц:

-

– имеющих частые простуды в анамнезе;

-

– имеющих потребность в КДБА более 6 раз в сутки;

-

– при результатах АСТ менее 12 баллов;

-

– имеющих ночные симптомы более 4 раз в неделю;

– имеющих неудовлетворительную технику ингаляции – у инвалидов 2-й группы.

С помощью корреляционного анализа выявлена прямая корреляционная зависимость между стажем заболевания и количеством вызовов СМП (r=0,25); р=0,05.

Анализ проведенных мероприятий показал, что в 87,5% случаев БА (35 больных) потребовалась коррекция базисной терапии. Пациентам, не получавшим ИГК, были назначены низкие, средние или высокие дозы ИГК (индивидуально, в зависимости от ответа на лечение) + КДБА по потребности или комбинированный препарат. У больных с недостаточной дозой ИГК были увеличены дозы препаратов до более высоких либо заменены на комбинированные. В случаях адекватно назначенной дозы ИГКС пациенты были переведены на комбинированные препараты. Подбор адекватной базисной терапии осуществлялся в соответствии с международными рекомендациями GOLD [3].

Всем пациентам даны рекомендации по использованию небулайзера в домашних условиях. До исследования никогда не пользовались небулайзером 20 пациентов (26,7%), и всего 9 человек (12%) имели его дома. После индивидуальной работы с пациентами еще 32 человека (42,7%) приобрели аппарат для домашнего применения, 7 пациентов (9,3%) пользуются небулайзером в поликлинике, в условиях дневного стационара, и еще 7 больных (9,3%) используют его в прокат в моменты ухудшения самочувствия.

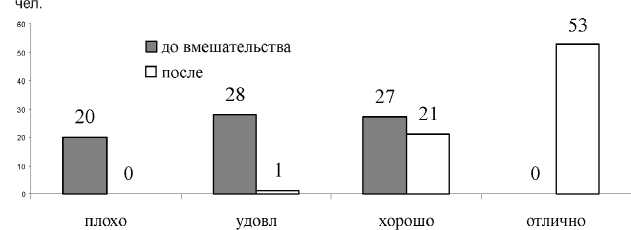

Особое внимание уделялось обучению технике использования ДАИ. Динамика качества ингалирования у

Рис. 1. Динамика оценок качества использования индивидуальных ингаляторов до и после вмешательства

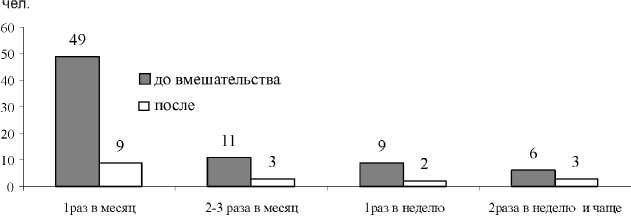

Рис. 2. Динамика частоты вызовов СМП в связи с удушьем у наблюдаемых пациентов до и после вмешательсва

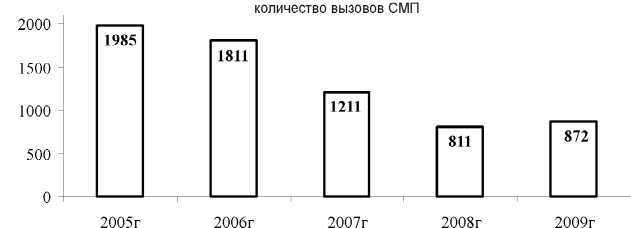

Рис. 3. Динамика обращений на СМП в связи с удушьем у наблюдаемых пациентов в 2005–2009 гг.

пациентов представлена на рисунке 1.

В результате вмешательства статистически значимо снизилось количество лиц, вызывающих СМП чаще 1 раза в мес. (рис. 2). Из 75 лиц, включенных в исследование, только 17 человек продолжают часто обращаться за неотложной помощью, причем в большинстве случаев, по психологическим причинам, а не из-за тяжести заболевания.

Подводя итоги проведенных в течение 4 лет мероприятий по оптимизации ведения пациентов с тяжелой бронхиальной обструкцией, вызывающих СМП чаше 1 раза в мес., можно констатировать суммарное снижение количества вызовов у обследованных 75 больных с БА и ХОБЛ на 56,1% (рис. 3).

Обсуждение

К настоящему времени накоплено достаточно большое количество фактов, свидетельствующих об увеличении распространенности БА и более тяжелом ее течении [8]. Угрожающим является тот факт, что в 1 случае из каждых 250 смертей в мире повинна БА, причем большую часть этих летальных исходов можно было бы предотвратить [7].

Несмотря на наличие современных рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике бронхообструктивных заболеваний, до сих пор существует значительная группа пациентов с неконтролируемым течением болезни. В силу различных обстоятельств многие из пациентов с тяжелой бронхиальной обструкцией обращаются только за неотложной медицинской помощью. Одни и те же пациенты, хорошо известные врачам скорой помощи, предпочитают ежедневно вызывать “неотложку”, отказываясь от амбулаторного наблюдения.

В нашей работе показано, что максимальное количество вызовов СМП приходится на пациентов, имеющих частые простуды в анамнезе, потребность в КДБА более 6 раз в сутки, ночные симптомы более 4 раз в неделю, неудовлетворительную технику ингаляции.

Коррекция базисной терапии, активное использование небулайзера в домашних условиях, обучение технике ингалирования, информированность пациента о своем заболевании и обучение навыкам самоконтроля являются действенными мерами, позволяющими снизить обращаемость на станцию СМП в связи с удушьем на 56,1%. Количество наблюдаемых пациентов с БА и ХОБЛ, вызывающих СМП 1 раз в мес. и чаще, снизилось с 75 до 17 человек.

Заключение

Результаты проведенного исследования демонстрируют, что количество обращений пациентов БА за неотложной помощью остается все еще очень высоким. Вместе с тем проведенная работа показала крайнюю важность индивидуальных занятий с больными, которая заключается не только в назначении противоастматических препаратов, но и в мониторинге их эффективности и технического использования, а также в повышении доверия пациента к врачу. Если каждый врач первичного звена, получив информацию о вызовах СМП пациентами своего района (персонифицированная информация ежемесячно предоставляется станцией СМП в поликлиники города), уделит чуть больше внимания больному БА, эффект не заставит себя ждать.

Список литературы Итоги 4-летней работы Кемеровского городского пульмонологического центра и станции скорой медицинской помощи по мониторингу пациентов с тяжелой бронхиальной обструкцией

- Вострикова Е.А. Распространенность хронической обструктивной болезни легких и ее факторов риска в различных профессиональных группах г. Кемерово: дис. … д-ра мед. наук. -Кемерово, 2005. -С. 17-69, 86-130.

- Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (GINА), пересмотр 2006 г./пер. с англ.; под ред. А.Г. Чучалина. -М.: Атмосфера, 2007. -103 c.

- Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (GOLD) пересмотр 2006 г./пер. с англ.; под ред. А.Г. Чучалина. -М.: Атмосфера 2007. -95 c.

- Огородова Л.М., Селиванова П.А., Геренг Е.А. Патоморфологическая характеристика нестабильной БА (фенотип brittle)//Тер. архив -2008. -№ 3. -С. 39-43.

- Огородова Л.М., Кобякова О.С., Суходоло И.В. Тяжелая бронхиальная астма. -Томск: Изд-во «Печатная мануфактура» СГМУ, 2009. -165 с.

- Чучалин А.Г. Тяжелая бронхиальная астма//РМЖ. -2000. -№ 3. -С. 36-43.

- Masoli M., Fabian D., Holt S. The global burden of asthma: executive summary of the GINA dissemination committee report/Allergy. -2004. -Vol. 59. -Р. 469-478.

- Meza C., Gershwin M.E. Why is asthma becoming more of a problem?/Curr. Opin. Pulm. Med. -1997. -Vol. 3, № 1. -P. 6-9.