Итоги изучения поселения Новоильинка III в 2014 году

Автор: Кирюшин К.Ю., Гольева А.А., Гайдученко Л.Л., Силантьева М.М., Соломонова М.Ю., Сперанская Н.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования поселения Новоильинка III и их сопоставление с ранее полученными материалами. Представлена краткая история изучения памятника. Дано описание производственного объекта, условно названного «глинище». Важным итогом исследования является обнаружение на стенах раскопа следов от корней трав и деревьев, что позволило с высокой долей вероятности реконструировать последовательность развития растительных сообществ на изучаемой территории. Сопоставление итогов обследования стен раскопа с ранее полученными результатами фитолитного анализа подтверждает наличие лесных сообществ на месте исследования в прошлом.

Энеолит, глина, керамика, фитолитный анализ, лес, степь, следы корней

Короткий адрес: https://sciup.org/14522086

IDR: 14522086 | УДК: 90466349(571.150)

Текст научной статьи Итоги изучения поселения Новоильинка III в 2014 году

Памятник Новоильинка III открыт в 2004 г. С.М. Ситниковым, под руководством которого в 2005–2006 гг. вскрыто ок. 40 м2 [Кирюшин, Ситников, 2013]. По костям животных с поселения Но-воильинка III получена серия радиоуглеродных дат 4270 ± 170 тыс. л.н. (Ле-7534), 4585 ± 170 тыс. л.н. (СОАН-8318), 4310 ± 110 тыс. л.н. (СОАН-8319), 4250 ± 120 тыс. л.н. (СОАН-8320), что позволяет датировать материалы памятника серединой – второй половиной III тыс. до н.э. Калибровка этих дат почти на тысячу лет удревняет время формирования культурного слоя памятника.

В 2010–2013 гг. на поселении исследовано 560 м2. Находки (керамика, каменные артефакты и кости животных) группируются на площади

360 м2, около прокала в восточной части раскопа и в центральной части раскопа. В центральной части раскопа находки связаны с «пятнами» гумусированной супеси, которые имели аморфные границы по горизонтали и вертикали. Фрагменты от одних и тех же сосудов залегали на разных глубинах от 0,35 до 0,85 м.

Условия залегания материалов вызывало вопросы. Выдвигались различные предположения о формировании культурного слоя памятника, в том числе, что исследованный в 2010–2013 гг. участок представляет древний водоток (старица р. Бурла), который использовался в качестве места, куда выбрасывались мусор и пищевые отходы [Кирюшин, Ситников, 2013]. Работы 2014 г. позво- лили дать ответы на некоторые вопросы. В 2014 г. было исследовано очередное «пятно» размерами 5,0 × 5,5 м и глубиной 1,55 м. Гумусированное заполнение «пятна» темно-серого и местами черного цвета прорезает песок светлого серого цвета и заканчивается на уровне глины. Северная сторона «пятна» имеет крутые, практически вертикальные края, а с южной стороны к нижнему уровню (глине) ведут ступени. Археологические находки связаны с гумусированными «пятнами» темного серого и местами черного цвета, и отсутствуют в окружающем песке серого цвета. Фрагменты керамики от одних и тех же сосудов залегали на разных глубинах от 0,4 до 1,55 м.

Есть все основания предполагать, что в зону раскопа попал производственный объект, условно названный «глинище» – место, где энеолитическое население добывало глину. В процессе раскопок отобраны разнообразные образцы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутое предположение. В качестве рабочей гипотезы мы исходим из того, что этот производственный объект имел перекрытие из органики, в процессе археологиза-ции которой образовались гумусированные «пятна» заполнения. Можно предположить, что объект по каким-то причинам оказался заброшенным и после обрушения кровли, но до полного разложения органики его начали использовать как место для выброса мусора и пищевых отходов.

Фрагменты от одних и тех же сосудов рассеяны не только по вертикали, но и по горизонтали (до 8–10 м). Фрагменты сосудов, найденные около прокала в восточной части раскопа, апплицируются с находками из «пятен» в центральной части. Стоит отметить, что обломки сосудов различных морфоорнаментальных групп залегали совместно.

В 2012–2013 гг. на территории памятника были проведены палеоботанические исследования [Кирюшин и др., 2013]. В настоящее время растительность вокруг места археологических работ пред- ставлена различными вариантами травянистых сообществ от галофитных и настоящих вариантов степей до послелесных и солонцеватых лугов. Доминантами таких растительных сообществ являются злаки, пыльца которых не различима между собой. К тому же в степных условиях пыльца в почвах сохраняется плохо. Эти причины привели к выбору в качестве палеоботанического метода фитолитно-го анализа, так как фитолиты – кремневые копии клеток – наиболее специфичны у злаков.

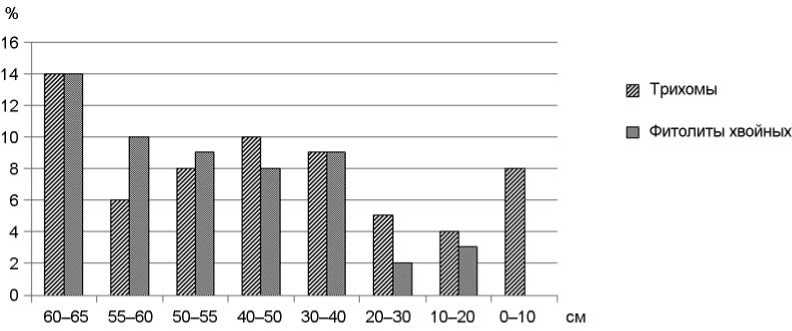

По результатам фитолитного анализа на месте археологических работ реконструируется природная среда, отличающаяся от современной. Возможно, это опушка березово-хвойного леса или остеп-ненный березовый колок с сосной. Материалом для вывода послужило наличие в нижних слоях фитолитного профиля, начиная с глубины культурного слоя (30–60 см от поверхности) фитолитов хвойных растений и увеличение доли лесных и луговых фитолитов в форме трихом (см. рисунок ) [Кирюшин и др., 2013, Соломонова и др., 2013].

Фитолиты хвойных и трихомы не являются доминирующими формами ни на одной глубине профиля и совместно с ними встречаются фитолиты степных злаков [Соломонова и др., 2013]. Поэтому возникает трудность точного определения фитоценоза и установления времени сведения лесного сообщества.

При исследовании морфологического облика стенок раскопа в 2014 г. А.А. Гольевой были замечены четко выраженные следы корней древесных и травянистых растений в виде темных и светлых вертикальных линий неправильной формы различной протяженности. Анализ особенностей простирания и облика этих линий позволил реконструировать возможную смену растительного покрова на участке раскопа.

На восточной стенке одного из квадратов хорошо видна сплошная линия корней и червоходов, идущая вниз из слоя прокала на глубине 70 см

Доля участия фитолитов хвойных и трихом в фитолитном профиле, %.

от поверхности. Линия имеет понижение в области белесого прослоя под горизонтом прокала. Возможно, здесь было какое-то углубление (яма), в котором сжигалась древесина, т.к. горизонт черный, а обугленный слой состоит преимущественно из древесного угля различной размерности.

Червоходы и корни растений пронизывают темный горизонт, где горели деревья и нижележащий слой почвы. Наблюдаемая небольшая мощность и высокая плотность корневых ходов указывает на то, что на данном месте росли травы, сформировалась травянистая дернина.

В этом же раскопе на южной его стенке заметны вытянутые конусовидные образования белесого цвета, направленные вниз сужающимся концом. Образования имеют значительную протяженность (не менее 25–35 см), расположены единично или на значительном удалении друг от друга. Внутреннее заполнение однородное, белесое, по краям имеется хорошо выраженная тонкая каемка из уплотненного темно-бурого материала. Все эти признаки характерны для корневой системы сосны. В процессе жизнедеятельности корни хвойных выделяют агрессивные растворы, которые разрушают органо-минеральные пленки на поверхности минералов, окружающих корень. В результате соединения железа, входящие в состав пленок, переходят в подвижную форму, мигрируют от корня и осаждаются на границе ко-рень-минеральной массой, формируя уплотненный ожелезненный чехол вокруг корня. В итоге после отмирания корня, создается характерная структура в виде вытянутого опрокинутого конуса неправильной формы с белесым заполнением внутренней части и ожелезненной каймы вокруг нее. След корня заканчивается в верхней части на той же глубине, где в восточной стенке проходит горелый слой. Это говорит о том, что дерево росло до образования горелого слоя.

Помимо корней сосны на других стенках раскопа поселения Новоильинка-3 фиксируются сходные крупные конусовидные образования, но с серовато-бурым заполнением и без охристой каймы вокруг заполнения. Эти формы являются следами корней лиственных деревьев, имеющих стержневую корневую систему.

Верхняя широкая часть конуса перекрывается более светлым материалом, в цвете которого доминируют бурые тона (0,3–0,4 м). Над этим прослоем на глубине 0,5–0,4 м расположен однородный темно-серый гумусовый горизонт. Прослой 0,3–0,4 м по своему облику напоминает корневую систему трав, описанную выше. Единственным отличием является отсутствие следов прокала, хотя единичные древесные угли так же присутствуют в толще. Еще выше слой 0,5–0,65 м, кото- рый имеет максимальную интенсивность серой окраски, он однороден с ровной линейной нижней границей. Это типично для пахотных горизонтов почв.

Такая последовательность морфофонов позволяет уверенно говорить, что исходно здесь росли лиственные деревья, которые были вырублены и участок зарос травами, а на последних стадиях развития распахивался.

Обобщая изученный материал и сопоставляя его с данными фитолитного анализа, можно с высокой долей вероятности реконструировать следующую последовательность развития растительных сообществ. Исходно на участке рос смешанный лес, в составе которого были сосны и лиственные деревья, вероятнее всего березы. Так как встречается большое количество фитолитов степных злаков, лес был разрежен. Сведение леса мы можем отнести ко времени формирования памятника. Выявлен участок, где располагалась яма, в которой сжигалась древесина. После сведения леса место исследования заросло травами, сформировался дерновый горизонт, почвообразование пошло по луговому типу. Впоследствии территория длительное время распахивалась, сформировался хорошо выраженный пахотный горизонт.

Таким образом, можно предположить, что поселение располагалось в разреженном березовом колке с примесью сосны. Возможно, лес был сведен не только для бытовых нужд, но и для облегчения доступа к глинищу. Ранее высказывалось предположение, что такое местообитание по аналогии с энеолитическими культурами Урало-Иртышского междуречья могло служить в качестве естественного загона для лошадей, т.к. поваленные деревья образуют естественную преграду [Кирюшин и др., 2013].

Список литературы Итоги изучения поселения Новоильинка III в 2014 году

- Кирюшин К.Ю., Силантьева М.М., Ситников С.М., Семибратов В.П., Соломонова М.Ю., Сперанская Н.Ю. Археоботанические и фитолитные исследования на поселении Новоильинка-3 (Северная Кулунда)//Вестн. Том. гос. ун-та. История. -2013. -№ 4. -С. 10-14

- Кирюшин К.Ю., Ситников С.М. Исследование поселения Новоильинка III в 2012-2013 годах//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 207-211

- Соломонова М.Ю., Силантьева М.М., Сперанская Н. Ю. Реконструкция растительного покрова мест археологических работ: Новоильинка-3 и Нижняя Каянча (Алтайский край), Тыткескень-2 (Республика Алтай)//Приволжск. науч. вестн. -Ижевск, 2013. -№ 10. -С. 10-16