Итоги палинологического изучения отложений пещеры Страшной в 2014-2015 годах

Автор: Рудая Н.А., Кривошапкин А.И., Шалагина А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Пещера Страшная находится в Краснощековском р-не Алтайского края. В стратиграфическом разрезе памятника выделено 13 литологических слоев общей мощностью около 10 м. Слои 1 и 2 отнесены к голоцену, остальные - к плейстоцену. Всего в верхней пачке плейстоценовых отложений выделено 19 горизонтов залегания артефактов. Для слоев 3, 5 и 6 пещеры проведено радиоуглеродное датирование по костям и углям, которое показало, что хронологические рамки накопления слоев укладываются в интервал от 19 до 40 тыс. л.н. (хотя некоторые даты выходят за эти пределы). В 2014-2015 гг. из слоев 1-5 на палинологический анализ было отобрано 55 образцов. Голоценовые слои содержат сведения не только о естественной растительности в окрестностях пещеры, но и о антропогенно нарушенной растительности непосредственно рядом с пещерой. Палинологическое изучение плейстоценовых слоев дало новую информацию о возможностях статифицирования отложений.

Палеолит, палинология, пещера страшная, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/14522337

IDR: 14522337 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Итоги палинологического изучения отложений пещеры Страшной в 2014-2015 годах

Пещера Страшная находится в Краснощеков-ском р-не Алтайского края. Пещера расположена в западной части Алтайской горной страны в среднем течении р. Иня (бассейн р. Чарыш), ниже впадения в неё р. Тигирек. Территория характеризуется резко континентальным климатом с суровой, ветреной и продолжительной зимой, довольно жарким летом и достаточным атмосферным увлажнением. Выдаваясь далеко на запад, широтно расположенные хребты Колыванский, Тигирекский, Коргон-ский и другие первыми из горных поднятий Алтая встают на пути влажных западных ветров, принимая на себя большое количество осадков, но не соз- дают климатического барьера, а дают возможность проникать влажным ветрам вглубь горной страны. Высокая влажность в сочетании с оптимальными температурами создает по нижним склонам хребтов благоприятные условия для мощного развития лесной и луговой растительности, обеспечивая широкое распространение черневой тайги. Преобладают осиново-пихтовые леса с участием в травяном покрове неморального высокотравья. Большие площади среди черневой тайги занимают высокотравные лесные луга и производные кустарниковые сообщества [Давыдов, Бочкарева, Черных, 2011; Огуреева, 1980].

В стратиграфическом разрезе памятника выделено 13 литологических слоев общей мощностью около 10 м. Слои 1 и 2, представленные легкими и средними суглинками, отнесены к голоцену, остальные – к плейстоцену [Зенин А.Н., Ульянов, 2007]. Всего в верхней пачке плейстоценовых отложений, представленной преимущественно легкими суглинками (слои 3–10), выделено 19 горизонтов залегания артефактов. Слои 11–13 сложены тяжелыми суглинками и в археологическом отношении стерильны, а зафиксированные в них единичные артефакты приурочены к понорам.

Для слоев 3, 5 и 6 пещеры проведено радиоуглеродное датирование по костям и углям [Кривошап-кин, Зенин В.Н., Шалагина, 2014]:

|

Слой |

Дата, л.н. (BP) |

Номер образца |

Датированный материал |

|

3-1-a |

19 150±80 |

OxA-V-2359-19 |

Кость |

|

3-1-б |

43 650±650 |

ОхА-15804 |

Кость |

|

44 050±700 |

ОхА-15805 |

Кость |

|

|

>51 800 |

ОхА-15803 |

Кость |

|

|

5 (I) |

34 780±725 |

АА30754 |

Уголь |

|

> 41 000 |

АА- 38321 |

Кость |

|

|

5 (II) |

> 41 000 |

АА-38232 |

Кость |

|

6 (III) |

35 200±1300 |

АА-37184 |

Кость |

В 2014–2015 гг. из слоев 1–5 (разрезы по квадратам З19, Е17-18 и Ж18) на палинологический анализ было отобрано 55 образцов. Образцы (по 50–100 г сухого веса) обработаны по сепарационной методике Гричука [Пыльцевой анализ, 1950], объединенной с методом обработки палинологических проб по [Faegri, Iversen, 1989]. Перед сепарированием осадка в тяжелой жидкости к нему добавляли плавиковую кислоту для удаления силикатов. Подсчет пыльцевых зерен и спор проводился с помощью светового микроскопа с 400-кратным увеличением. Палинологические диаграммы построены в программе Tilia (рис. 1–3).

Описание палинологических диаграмм дается по выделенным в [Зенин А.Н., Ульянов, 2007] литологическим слоям.

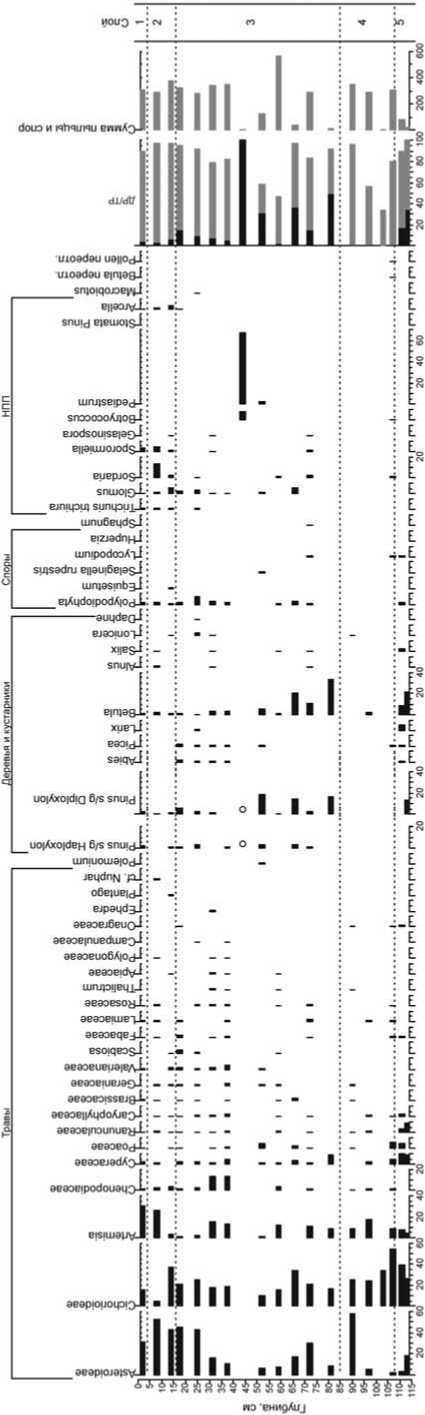

Слой 1. В образцах слоя доминирует травянистая пыльца. Ведущую роль играет семейство астровых (Asteraceae), относительно высокое обилие у семейств маревые (Chenopodiaceae), осоковые (Cyperaceae) и у пыльцы полыни ( Artemisia) . Участие пыльцы древесных незначительно и представлено в основном пыльцой сосен ( Pinus sylvestris, P. sibirica ) и березы. Во всех трех изученных разрезах в слое присутствует незначительное количество оболочек яиц власоглава ( Tri-churis sp.).

Рис. 1. Палинологическая диаграмма пещеры Страшной. Разрез стенки по линии Е, квадраты 17, 18 (отобрано в 2014 г.).

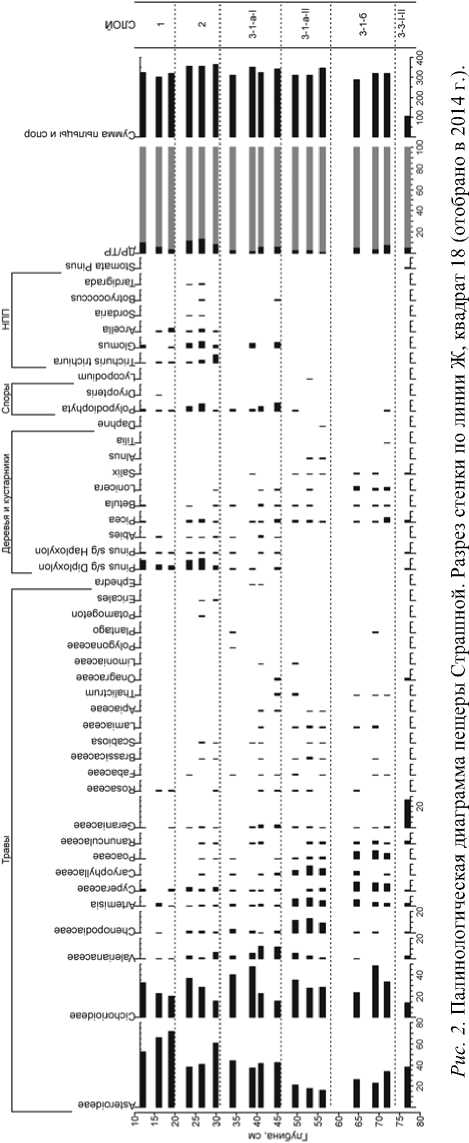

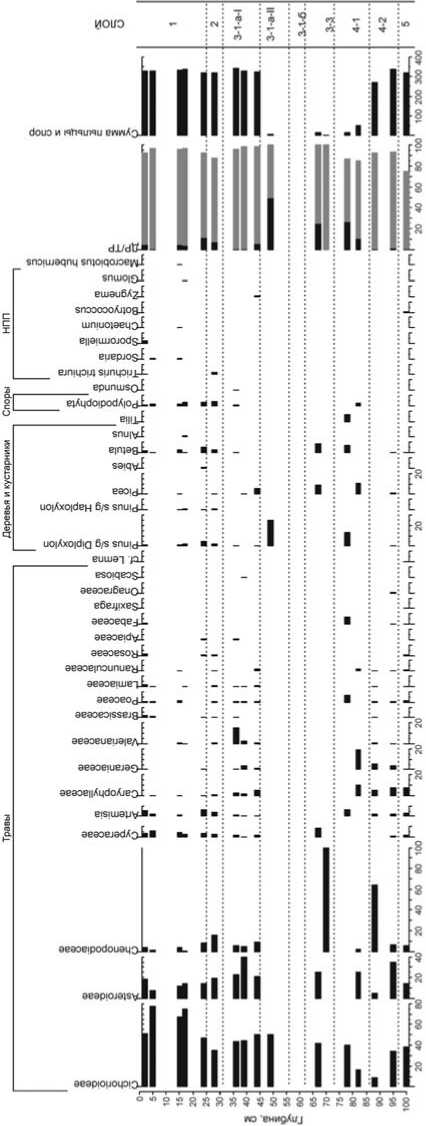

Рис. 3. Палинологическая диаграмма пещеры Страшной. Разрез стенки по линии З, квадрат 19 (отобрано в 2015 г.).

Слой 2. Палинологическая композиция слоя напоминает слой 1. Доминирует пыльца астровых, полыней, осоковых и маревых; процент участия маревых и осоковых немного выше, чем в слое 1. Увеличивается доля пыльцы семейства валерьяновых (Valerianaceae) и спор папоротников. Среди непыльцевых палиноморф увеличивается процент яиц власоглава, хламидиоспор гриба Glomus и цист амебы Arcella . Появляются споры копрофильных грибов Sordaria -type и Sporormiella -type.

Вероятно, слои 1 и 2 отражают не только (или не столько) естественную растительность в окрестностях пещеры, сколько антропогенно нарушенную растительность непосредственно рядом с пещерой.

Слой 3. В целом слой характеризуется доминированием травянистой пыльцы из астровых, маревых, полыней. Подгоризонт 3-1-а-I на диаграмме квадрата Ж18 (рис. 2) заметно отличается от подгоризонта 3-1-а-II процентным соотношением травянистых таксонов. В подгоризонте 3-1-а-I заметно выше процент валерьяновых и папоротников, а в подгоризонте 3-1-а-II увеличивается доля полыней, маревых и гвоздичных, зато полностью исчезают сосны и пихта. Это подтверждает, что стратиграфическая граница между этими отдельностями проведена обосновано. А вот различия между подгоризонтами 3-1-а-II и 3-1-б незначительны (рис. 2). Образцы из других выделенных подгоризонтов единичные и не позволяют делать какие-либо особенные выводы. Непыльцевые палиноморфы представлены в основном спорами гриба Glomus. В верхней части слоя в квадрате Е17-18 разреза 2014 г. встречены яйца власоглава, что может свидетельствовать либо о перемешивание осадка между слоями, либо о неправильно проведенной границе между слоями 2 и 3.

Слой 4. Палинологическая композиция слоя сходна со всеми вышележащими слоями. Также доминируют астровые (с преобладанием цикориевых), полыни, маревые. На диаграмме квадрата Е17-18 2014 г. (рис. 1) слой отчетливо отличается от вышележащего слоя 3 отсутствием древесной пыльцы.

В ходе полевого сезона 2016 г. отобрана 31 проба из слоев 5–13, что позволит получить полную палинологическую характеристику отложений пещеры Страшной. Также из разных точек пещеры и вокруг нее отобраны поверхностные палинологические пробы для того, чтобы проанализировать насколько адекватно отражается состав современной растительности в соответствующих субрецентных спектрах. Проанализированная субрецентная проба 2015 г., отобранная на 20 м ниже пещеры, показывает доминирование пыльцы семейства сосновых, что адекватно отражает горно-таежный характер растительности хребта Тигирекский. Результат будущего исследования поверхностных проб из пещеры поможет понять, действительно ли в окружающей пещеру растительности прошлых эпох преобладали травянистые виды, а лес находился на большем расстоянии, чем сегодня или палинокомплексы пещерных отложений неадекватно отражают современный им растительный покров.

Список литературы Итоги палинологического изучения отложений пещеры Страшной в 2014-2015 годах

- Давыдов Е.А., Бочкарева Е.Н., Черных Д.В. Краткая характеристика природных условий Тигирекского заповедника//Тр. Тигирекского заповедника, 2011. -Вып. 4. -С. 7-19.

- Зенин А.Н., Ульянов В.А. Стратиграфические исследования в пещере Страшная//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. XIII. -С. 105-109.

- Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., Шалагина А.В. Результаты полевых исследований пещеры Страшная в 2014 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 54-56.

- Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая. -М.: Наука, 1980. -190 с.

- Пыльцевой анализ. -М.: Гос. изд-во геол. лит., 1950. -571 с.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. -: Blackburn Press, 1989. -328 p.