Итоги раскопок на «Романовом дворе» в Москве

Автор: Кренке Н.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327947

IDR: 14327947

Текст статьи Итоги раскопок на «Романовом дворе» в Москве

ИТОГИ РАСКОПОК НА “РОМАНОВОМ ДВОРЕ” В МОСКВЕ

В 2002 г. завершился один из наиболее крупных археологических проектов, осуществленных в последние десятилетия в историческом центре Москвы, - раскопки территории двора за старым зданием Московского университета (Моховая, 9) в квартале 41, который ограничивают улицы Большая Никитская, Моховая и Романов переулок1.

В задачи настоящей статьи входит краткое описание основных результатов работ, при этом наибольшее внимание уделено реконструкции палеорельефа и стратиграфии культурного слоя.

Письменные источники относительно полно характеризуют территорию нынешнего квартала 41, начиная только со второй половины XVI в. Так, известно, что здесь находилось владение князя Михаила Темрюковича Черкасского, двор которого значится сгоревшим в 1564 г. (Тарабрин, 1936).

В 1566 г. на данном участке был возведен грандиозный комплекс Опричного двора, имевшего, по описаниям Г. Штадена, размеры 260 х 260 м (Шта-ден, 1925. С. 107). Относительно конкретной локализации Опричного двора в исторической литературе высказывались различные предположения. Амплитуда “перемещений” Опричного двора, согласно различным версиям его локализации, достигала нескольких сотен метров. Археологические данные об Опричном дворе, полученные до раскопок в квартале 41, давали лишь гипотетическую информацию (Кондратьев, Кренке, 2003. С. 506, 507).

В конце XVI в. Опричный двор “растворился” в городской застройке. Планы конца XVI - начала XVII в. (в том числе очень детальный “Сигизмундов план Москвы”) фиксируют существующие и поныне улицы Воздвиженку и Большую Никитскую, которые соединяла сеть переулков с нарезкой на значительно более мелкие дворовые участки, чем размеры Опричного двора.

В первой половине XVII в. в этом квартале располагался двор бояр Романовых, принадлежавших к нецарственной ветви рода и получивших во владение эту территорию “не позднее 1605 г.”, видимо, от Самозванца (Лаврентьев, 2000. С. 43). В 1640-е (?) годы был вычерчен схематический план Романова двора, который неоднократно публиковался (Ламанский, 1861; Пушкин, 1914).

Название “Романов двор" превратилось в устойчивый московский топоним, известный по документам второй половины XVII-XVIII в. (Пушкин, 1914; Шереметьев, 1911), использовавшийся даже тогда, когда планировка участка изменилась и на месте Романова двора возникли разнообразные более мелкие владения. В наше время название “Романов двор” присвоено комплексу офисных зданий, возведенных как часть коммерческой строительной программы Московского университета. Строительство этих зданий и обусловило необходимость проведения археологических работ. Раскопки, начатые осенью 1996 г., продолжались в 1997-1999 и 2002 гг. Некоторые результаты этих исследований уже опубликованы (Александровский и др., 1998; Бойцов, Крейке, Понсов, 1999; Гайдуков, Кренке, 1999; Кондратьев, Кренке, 2003; Кренке, 2000; 2001; Кренке, Бойцов, 1997; Кренке, Бойцов, Фролов, 2000; Кренке, Мельникова, Зайцев, 2000; Кренке и др, 2003; Beliaev, Krenke, 2003).

Изученное пространство и методика археологических работ. Строительные работы производились на территории двух дворов, получивших названия по номерам зданий, выходящих на Романов переулок - Романов, 2 и Романов, 4.

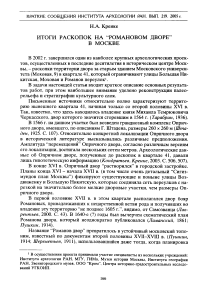

Территория двора Романов, 4 практически полностью вошла в зону строительного котлована, и именно здесь были проведены основные археологические работы (рис. 1). Площадь строительного котлована в этом дворе с прилегающими участками, где культурный слой также подвергся разрушению, составила около 4 тыс. кв. м. Здесь было заложено 15 раскопов, и на 12 участках были проведены экспресс-работы, данные о которых представлены в таблице 1. Всего была изучена площадь немногим менее 1000 кв. м.

Археологические работы на Романовом дворе в полной мере несли московский “особый отпечаток”, обусловленный сложившейся в городе системой взаимоотношений застройщиков, администрации, органов охраны памятников. На первом этапе строительства (до 2002 г.) застройщики не имели утвержденного проекта, разрешений на вырубку деревьев, денег для реального строительства, но в то же время были заинтересованы в форсировании откопки котлована (и, соответственно, в археологических работах), для того чтобы “застолбить” участок. Археологические раскопы были вынужденно приурочены лишь к свободной площади во дворе. Объем финансирования археологических работ и, следовательно, площадь раскрытий определялись в основном “совестью и страхом застройщика”. Причем в нашем случае первое явно преобладало, так как авторитет органов охраны памятников, отвечающих за археологию, в глазах застройщиков был крайне низок. Раскопки 1996-1999 гг. проводились в летне-осенние сезоны. Верхние отложения культурного слоя XVIII-XX вв. частично удалялись техникой, частично раскапывались с соблюдением всех правил археологических раскопок. Слои XVII в. и более древние, залегавшие на глубине 2-3 м от современной поверхности, исследовались уже с особой тщательностью и соблюдением всех правил методики археологических раскопок. В них были обнаружены сенсационные находки сгоревшего Нового дворцового денежного двора, объекты, вероятно, связанные с Опричным двором, следы хозяйственного освоения участка в XIV—XV вв. и остатки поселения XII XIII вв.

Так как реальное строительство в 1996-1999 гг. еще не начиналось, то можно было работать без спешки, применяя комплексные методы исследо-

Рис. 1. Сводный план раскопов на Романовом дворе

Римскими цифрами обозначены номера раскопов, арабскими - номера участков экспресс-работ

Таблица 1. Данные о раскопах и участках экспресс-работ на Романовом дворе (см. рис. 1)

|

Номер раскопа |

Год раскопок |

Площадь раскопа, м2 |

Толщина изученного культурного слоя без учета ям (в скобках - общая толщина культурного слоя), м |

Датировка изученных слоев, века |

|

I Двор Романов, 4 |

1996 |

64 |

1,7 (3,4) |

XII (XIII)-XVII |

|

II |

1996 |

28 |

1 (3,0) |

XVII-XVIII |

|

III |

1997 |

42 |

3,5 (3,8) |

XVI-XX |

|

IV |

1998 |

80 |

1,5 (3,2) |

XII - начало XVIII |

|

V |

1998 |

30 |

0,5 (3,0) |

XVII-XVIII |

|

VI |

1999, 2002 |

160 |

1,0-2,5 (3,2) |

XII (XIII)-XIX |

|

VII |

2002 |

42 |

2,0 (2,4) |

XII-XIX |

|

VIII |

2002 |

48 |

0,5-1,0 (2,7) |

XII-XVII |

|

IX |

2002 |

40 |

0,5 (2,7) |

XIV-XVII |

|

X |

2002 |

32 |

1,0 (2,8) |

XII (XIII)-XIX |

|

XI |

2002 |

10 |

0,5 (3,0) |

XII-XVII |

|

XII |

2002 |

38 |

1,0 (2,8) |

XII-XVI |

|

XIII |

2002 |

32 |

1,0 (3,0) |

XIV-XVII |

|

XIV |

2002 |

28 |

1,0 (2,5) |

XII-XVI |

|

XV .Номер участка экспресс-работ во дворе Романов, 4 |

2002 |

6 |

1,0 (2,5) |

XII-XVI |

|

1 - подвал в ЮЗ углу котлована |

2002 |

32 |

0,5 (3,0) |

XVII |

|

2 - погреб, примыкавший к раскопу III |

2002 |

20 |

0,6 (3,0) |

XVI |

|

3 - погреб у западного борта котлована |

2002 |

4 (зачистка профиля) |

1,0 |

XVI |

|

4 - разрез вдоль западного борта котлована |

1999 |

20 (зачистка профиля) |

3,0 |

XVI-XIX |

|

5 - дренажный колодец ("винный погреб") у западного борта котлована |

2002 |

16 |

1,5 (9) |

XVII |

|

6 - траншея № 3 |

2002 |

20 |

0,8 (2,7) |

XV-XVII |

|

7 - траншея № 2 |

2002 |

10 |

1,0 (2,7) |

XVI-XVII |

Таблица 1 (окончание)

|

Номер раскопа |

Год раскопок |

Площадь раскопа, м2 |

Толщина изученного культурного слоя без учета ям (в скобках - общая толщина культурного слоя), м |

Датировка изученных слоев, века |

|

8 - "погреб Кондратьева" |

2002 |

10 |

1,0 (2,7) |

XV |

|

9 - траншея № 1 |

2002 |

14 |

1,0 (2,8) |

XV-XX |

|

10 - "погреб между раскопами УШ и X" |

2002 |

10 (зачистка поверхности) |

0,2 |

XVII |

|

11 - "погреб с зерном" в СВ углу котлована |

2002 |

2 (зачистка поверхности) |

0,2 (3,8) |

ХУЛ |

|

12 - печь у восточного борта котлована |

2002 |

4 |

0,5 (2,5) |

XIX |

|

Раскоп 1 во дворе Романов, 2 |

2002 |

128 |

1,5 (3,2) |

хп-хх |

Всего:

934 м2 (без учета участков, где были выполнены лишь зачистки)

ваний, в том числе археозоологические, палеогеографические, палеоботанические, геохимические (Александровский и др., 1998). В 1999 г., после финансового дефолта в России, судьба стройки, казалось, находилась под большим вопросом. В этот период проводилось лишь косметическое благоустройство двора, сооружение автостоянки. В сезон 1999 г. археологическому исследованию были подвергнуты объекты второй половины XVIII - первой половины XIX в., в том числе кирпичное основание оранжереи начала 1840-х годов в саду потомков графа ВТ. Орлова.

В декабре 2001 г. ситуация стремительно изменилась. Застройщиками были найдены деньги, заключены инвестиционные контракты, имевшие очень жесткий график. Время, в течение которого могли проводиться археологические работы, ограничивалось четырьмя месяцами, пока по периметру всего будущего котлована устанавливали “шпунт” - подпорную стенку из металлических балок. Для проведения археологических раскопок в условиях московской зимы застройщиками были сооружены специальные павильоны, имевшие деревянный каркас и армированное полиэтиленовое покрытие2. В павильонах было достаточное освещение, чтобы работать в темное время суток, они обогревались горячим воздухом от электрических “тепловых пушек”. Температура внутри была на 12-14° выше, чем снаружи, - как правило, благодаря теплой зиме, не ниже +10 °C. Всего было построено 5 павильонов (раскопы VI, VII, VIII, X, XI), где работы велись в две смены. Наиболее трудоемким оказалось исследование горизонта денежного двора XVII в. Для извлечения многочисленных мелких заготовок монет (расплющенные и нерасплющенные обрезки медной проволоки) вся земля из слоя пожара денежного двора на совочках пропускалась через рамку металлоискателя. Особенно важно отметить, что зачистка материка производилась не сразу “до чистого песка”, а в несколько этапов. В результате удалось зафиксировать следы разновременной распашки.

В апреле - июне археологические работы на строительной площадке продолжались, но они велись уже параллельно с откопкой котлована на проектную глубину и в условиях жесткого прессинга со стороны строителей. На тех участках, где выявлялось что-либо археологически особенно ценное, например кирпичные печи XVI в. (раскопы XII, XIII) или ямы ХП-ХШ вв. (раскоп XIV), строительные работы прекращались на несколь-iKO дней, до завершения археологических исследований. Последний раскоп, XV, содержавший печь XVI в. и яму ХП-ХШ вв., напоминал забой в шахте. I Его пришлось откапывать, имея над головой бетонную плиту, сооруженную строителями для подпорки здания университета. Нижняя поверхность этой । плиты залегала на высотных отметках культурного слоя XVII в., слои XVI в. можно было разбирать только согнувшись.

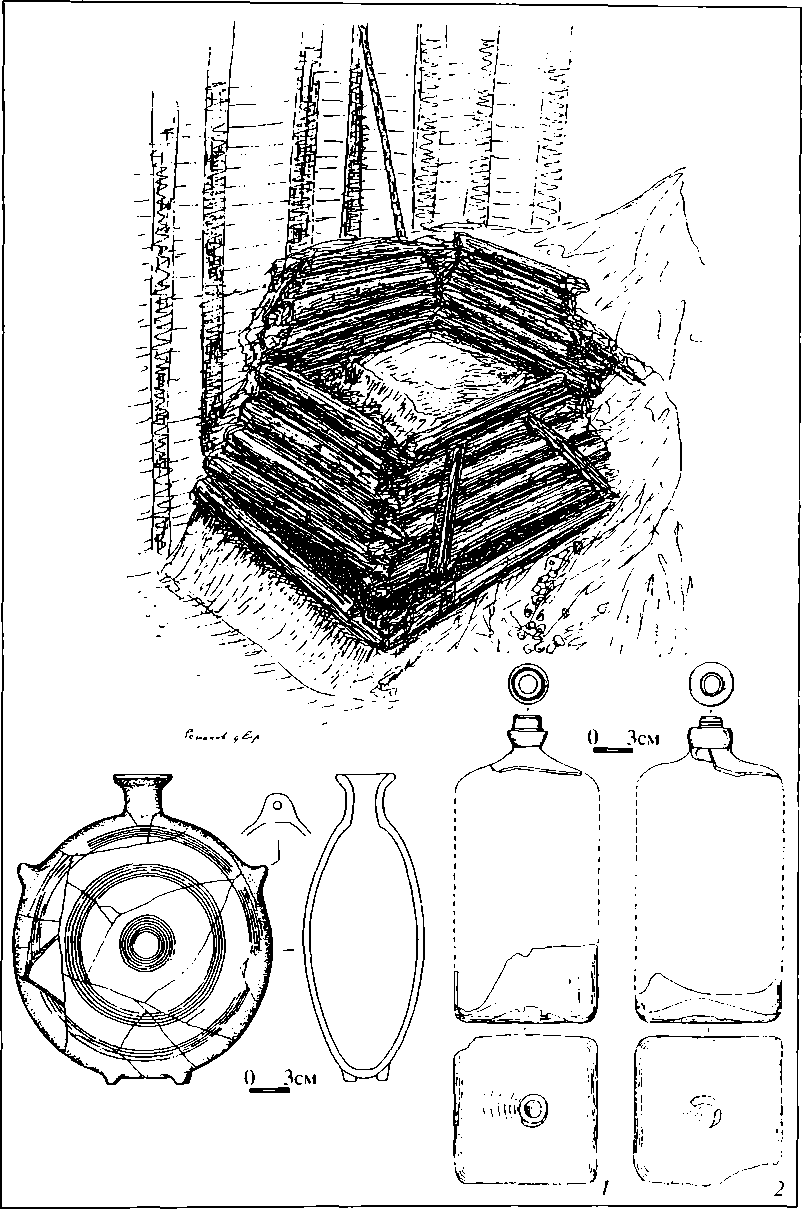

Основание деревянного дренажного колодца второй половины XVII в. было обнаружено на глубине 10-11 м от современной поверхности. Исследование этого объекта стало возможным лишь благодаря тому, что верхние ■ метры грунта были сняты в ходе откопки строительного котлована. Обыч-। ный археологический раскоп до такой глубины в сыпучем песчаном грунте довести не удалось бы.

Формально, изученная археологическими раскопками территория не превышает 20% всей площади котлована. Однако очень значительная часть оставшихся 80% территории была занята постройками конца XIX - начала XX в., трассами подземных коммуникаций (канализация, водопровод) и ямами глубоких погребов построек XVIII в., - т.е. уже в большей или меньшей мере испорчена до момента начала раскопок. Как мне представляется, ка-। кая-то часть ценного археологического материала в 1996—2002 гг., возмож-। но, была утрачена в ходе строительства, но основные комплексы, характе-физующие все периоды освоения территории, были изучены.

Наилучшую сохранность культурный слой имел на участках раскопов I, 1Ш, IV, VI, VII, стратиграфия которых может рассматриваться как эталон-। ная. Восточный край этого блока раскопов выходил на трассу глухого пере-1 улка, начинавшегося от Никитской улицы (до этого здесь был внутридворо-। вый проезд от ворот в ограде Романова двора середины XVII в.). К западу от । переулка в XVIII в. находились задворки усадеб, выходивших фасадом на Ро-■ манов (тогда Шереметьев) переулок. Поздние перекопы на этом участке не достигали слоев XVII в.

Существенная утрата археологической информации была допущена из-за того, что не проводились археологические работы при реконструкции самого здания по Романову пер., 4, стоящего на месте кирпичных палат бояр Романовых. Смета на эти работы была подготовлена Центром археологических исследований (Векслер, 1996), но договор так и не был заключен. Нужно отметить, что откопка пространства под домом велась строителями очень рискованно, с обнажением фундаментов на всю глубину. На непрофессиональный взгляд казалось, что здание может рухнуть в любой момент, поэтому археологическая экспедиция Института археологии ограничилась незначительными наблюдениями.

Реконструкция палеорельефа и стратиграфия культурного слоя. В географическом отношении исследованная территория, согласно данным В.А. Низовцева (1997), находится в границах Москворецко-Сходненского ландшафта в пределах долинного зандра левобережья р. Москва или, если использовать другую терминологию, на третьей надпойменной террасе. Тыловая часть третьей надпойменной террасы простирается почти до Тверской улицы (Лихачева и др., 1997). Поверхность под техногенными напластованиями (культурным слоем) сложена древнеаллювиальными водноледниковыми песками и супесями с прослоями суглинков с дерново-подзолистыми и подзолистыми почвами.

Высотные отметки дневной поверхности до начала строительства (1996 г.) во дворе университета равнялись 139,40-141,37 (в балтийской системе высот). Наивысшие отметки были в юго-восточной части двора, уклон поверхности - в северо-западном направлении. В результате раскопок удалось реконструировать древнюю поверхность материка.

Наивысшие точки исходной поверхности (138,6-138,7 м) также находились в юго-восточной части двора, ближе к зданию университета, где толщина культурного слоя составляла приблизительно 2,7 м. Поверхность древнего рельефа плавно понижалась в северо-западном направлении (уклон 3^4°).

Максимальная толщина культурного слоя (без учета ям) была в центре двора (ближе к северо-западной части), на склоне древнего оврага, где она достигала 3,5 м.

Во дворике флигеля Якоби (северо-западный угол строительного котлована) отметка поверхности материка равнялась 136,7 м. Эти высотные отметки на 19-21 м выше уровня Москвы-реки до строительства водотехнических сооружений.

Университетский двор находится на правом берегу Успенского вражка, правого притока р. Неглинной, до русла которой около 300 м. Уклон поверхности на северо-запад был, видимо, обусловлен тем, что примерно по трассе Романова переулка проходил еще один овраг - отвершек Успенского вражка. Таким образом, в древности исследованная территория представляла собой достаточно замкнутую площадку, обрамленную с северо-запада и с севера склонами оврагов. Восточная граница университетского двора, видимо, приходится на вершину древнего холма, откуда далее на восток начинался пологий склон к руслу Неглинной (Кондратьев, Кренке, 2003. Карта на с. 497).

Под культурным слоем были зафиксированы лесные дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся на двучленных отложениях (верхние 20-30 см - суглинисто-супесчаная прослойка, ниже - пески). При зачистке материка были обнаружены корни сгоревших деревьев. Радиоуглеродный возраст образцов дал сильный разброс: 2140 ± 40 (ГИН-9867) и 6100 ± 40 (ГИН-11780). Расстояние между двумя датированными деревьями равнялось около 20 м, стратиграфическое залегание образцов практически идентичное - около 20 см ниже поверхности материка. Вероятно, деревья сгорели в силу естественных причин, хотя относительно более молодого образца можно предполагать, что лесной пожар был результатом деятельности человека: расстояние до ближайшего поселения железного века (в Кремле) - 600 м. Радиоуглеродные даты для этого поселения (2210 ± 40 GrA-13656; 2220 ± 40 GrA-13657) сходятся с вышеприведенной в пределах статистической ошибки.

М.Г. Рабинович первым сделал попытку дать обобщенную характеристику горизонтов культурного слоя средневековой Москвы (Рабинович, 1971). Материалы раскопок Романова двора позволяют дополнить характеристику культурного слоя Москвы для района, который ранее не описывался и отличается по своим особенностям от эталонных разрезов в Зарядье, на основании которых были сделаны генерализованные описания М.Г. Рабиновича.

Обобщенное описание стратиграфии культурного слоя Романова двора приводится снизу вверх.

Углубленные в материк ямы древнерусского времени. Ямы двух типов: от построек и столбовые. Ямы от построек имели овальные в плане очертания, поперечные размеры до 2,5 м, глубину - до 0,5 м от поверхности материка. Всего таких ям было найдено 10 (раскопы IV, VII, XII, XIV, XV). Заполнение ям - углистая темно-серая или серо-бурая супесь, насыщенная колотыми камнями от развалов печек (?), с включениями печины и значительного количества керамики (около 5 тыс. фрагментов в десяти ямах). Столбовая яма была выявлена только одна. Она была выкопана под столб, внутри сохранился тлен от самого столба, датирована по фрагменту керамики из заполнения. Древнерусский культурный слой, из которого были впущены в материк ямы, нигде не сохранился. Ямы перекрывали не связанные с ними более поздние отложения - как правило, пахотные горизонты XIII-XIV вв. (см. далее) или даже каменные постройки XIX-XX вв. Строители XIX-XX вв., прокапывая культурный слой, стремились опереть фундаменты своих строений на материковый песок, но углубляться в него не считали необходимым. В результате под каменными строениями сохранились древние ямы. Так, в раскопе IV (1998 г.) древнерусская яма была найдена непосредственно под цементной стяжкой пола комнаты (санузла) подвального помещения двухэтажного дома начала XX в. В ямах обнаружены вещевые находки, дающие надежную датировку (конец XII - первая половина XIII в.), — фрагменты семилопастных височных колец и стеклянных браслетов (Кренке, 2001). Комплекс радиоуглеродных датировок из ям древнерусского времени представлен в таблице 2.

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования из ям древнерусского времени

|

№ |

№ ГИН |

Возраст 14С |

Калиброванный календарный возраст (гг. н. э.) с вероятностью 1о |

Место отбора образцов, материал |

|

1 |

9577 |

730±40 |

1260(1278)1282 |

Раскоп 4, яма 1, серая супесь в основании ямы -360-375, уголь |

|

2 |

12057 |

800±30 |

1217 (1256) 1275 |

Раскоп 14, кв. 173, 174, глубина -446-448, уголь |

|

3 |

12056 |

8ОО±ЗО |

1217 (1256) 1275 |

Раскоп 14, кв. 167, яма 1, глубина -400-430,уголь |

|

4 |

9581 |

870±40 |

1045 (1163,1174, 1188)1218 |

Раскоп 4, яма 1, нижняя часть нижнего слоя, уголь |

|

5 |

11956 |

890±50 |

1040(1161)1216 |

Раскоп 7, кв. 102, яма 7, глубина -410-415, уголь |

|

6 |

11957 |

910±40 |

1040(1161) 1216 |

Раскоп 7, кв. 92, 93, яма 8 нижняя часть заполнения, уголь |

|

7 |

12204 |

990±40 |

1003 (1023) 1148 |

Раскоп 15, древнерусская яма, уголь |

|

8 |

9575 |

1000±40 |

992(1004, 1008, 1019)1146 |

Раскоп 4, яма 1, южная половина, средний слой -335-340, уголь |

Нужно подчеркнуть, что крайние датировки (самая молодая и самая древняя) происходят из одной и той же ямы. Остальной массив датировок достаточно однороден и, видимо, близко соответствует возрасту археологических объектов. С наибольшей вероятностью результаты радиоуглеродного датирования указывают на период с конца XI (начала ХП) в. по середину ХШ в.

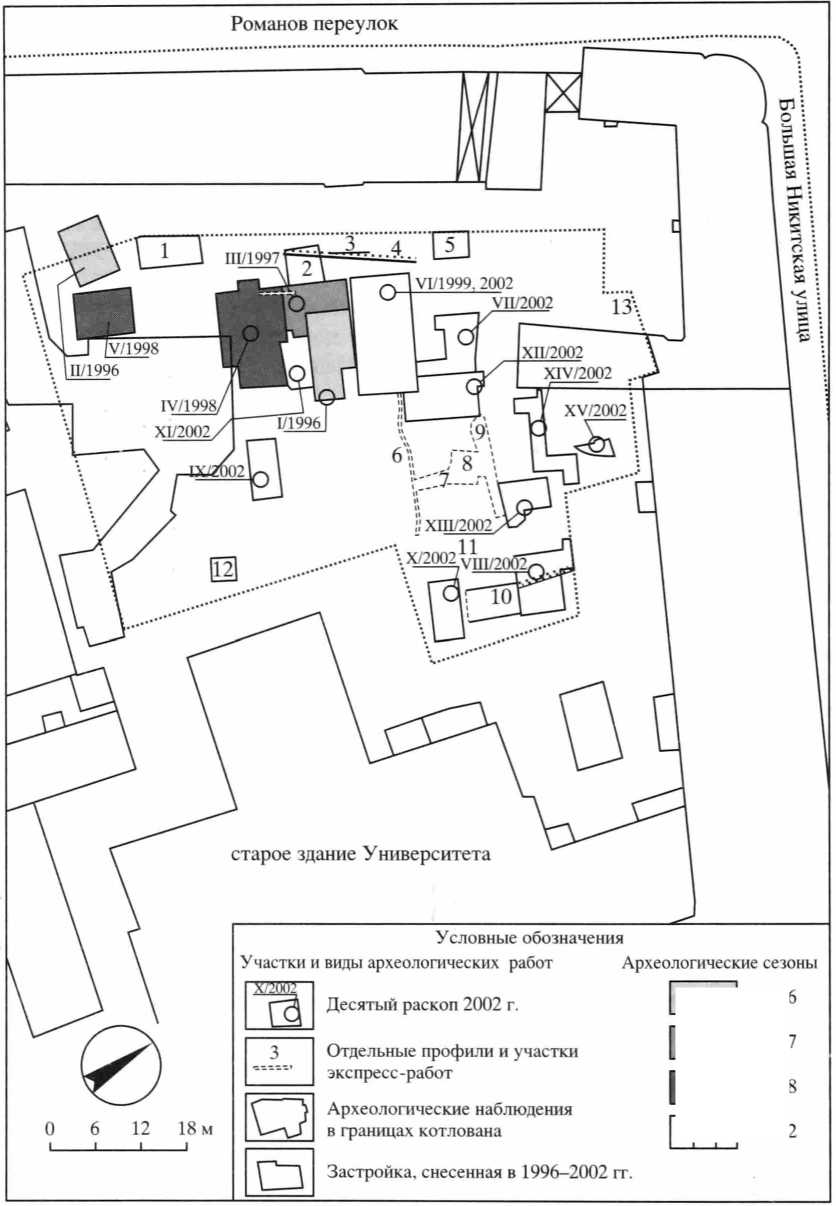

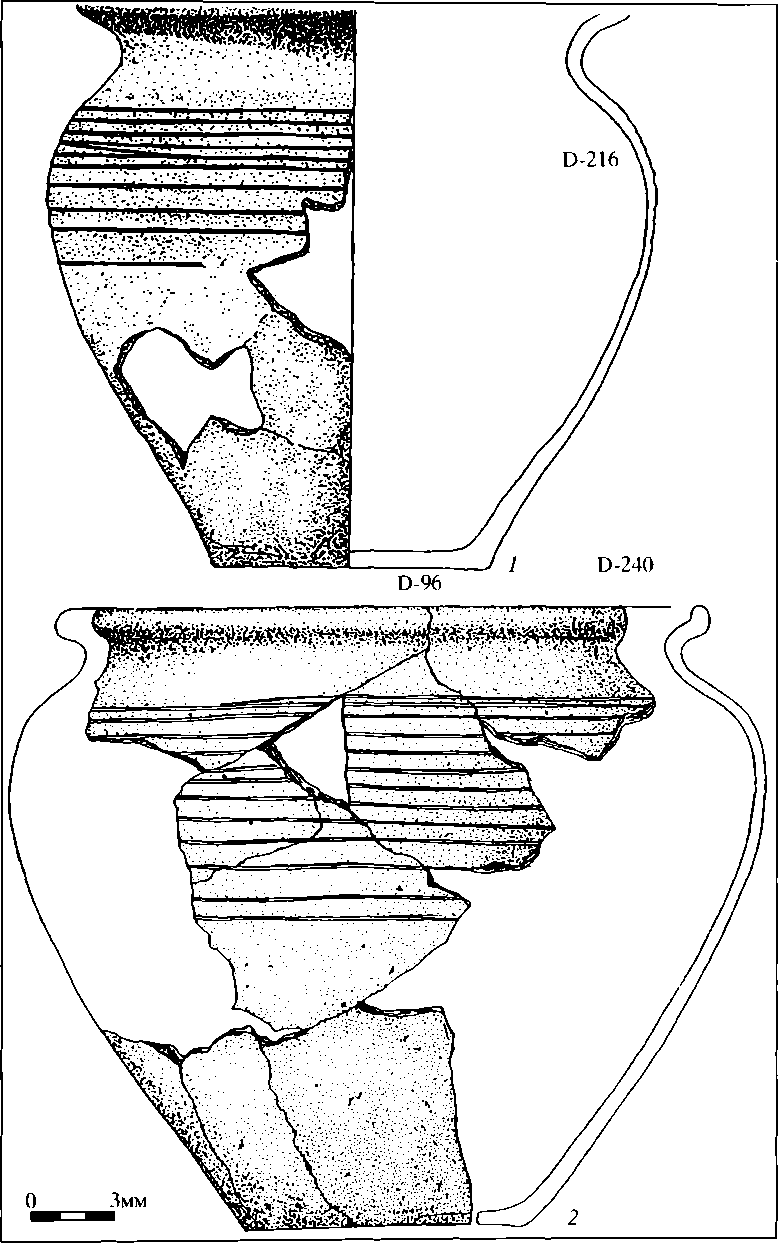

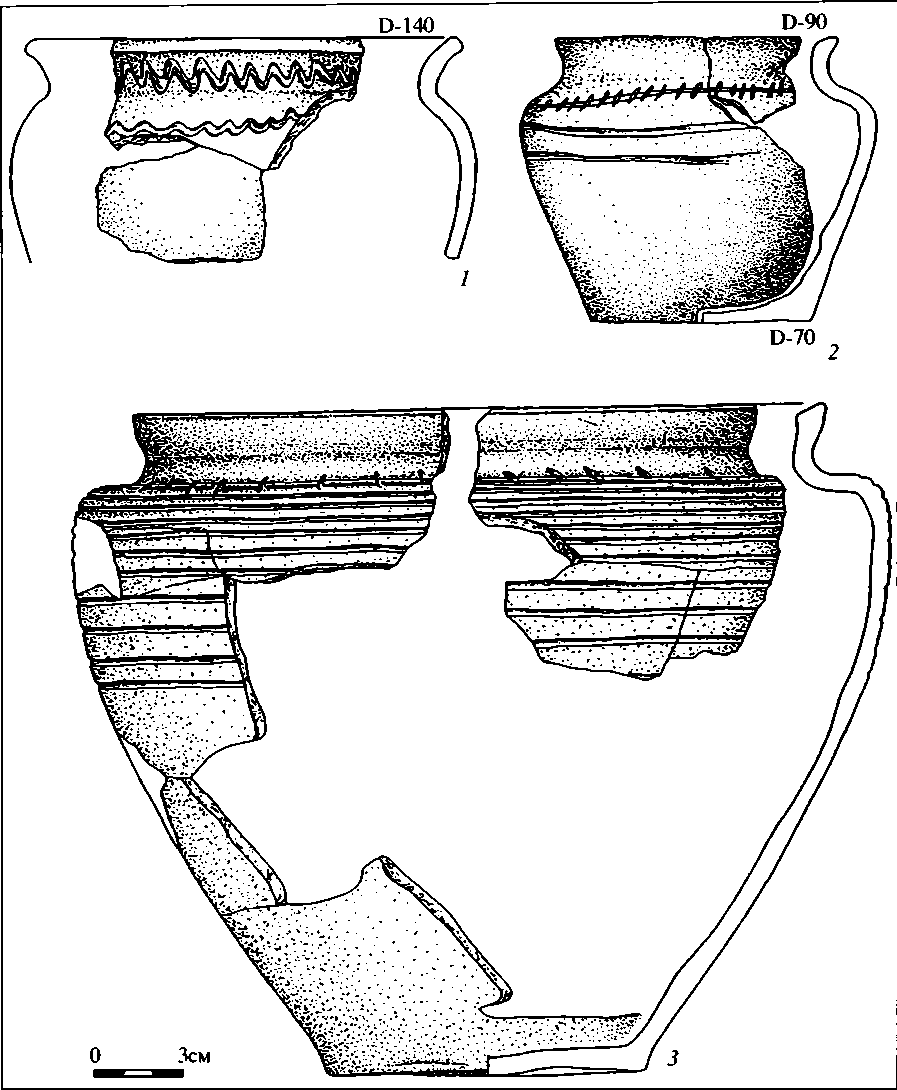

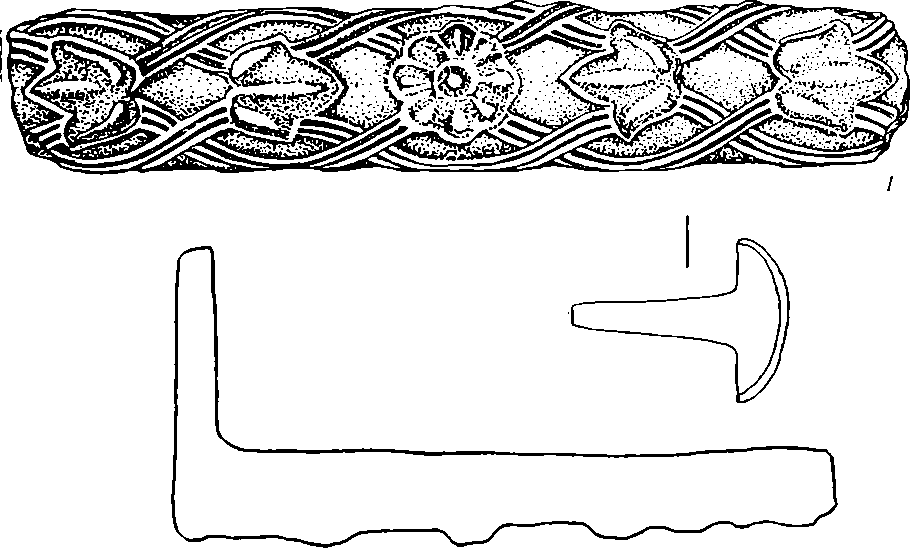

Большая часть керамического комплекса из этих ям соответствует относительно поздней фазе древнерусской керамики: развитая профилировка, подавляющее господство линейной орнаментации (Кренке, 2003). Есть сосуды, приближающиеся по форме и орнаментации к так называемой сероглиняной керамике (рис. 2). Среди вещевых находок больше всего стеклянных браслетов - 26 штук. Эти данные скорее всего указывают на вторую половину XII -первую половину XIII в. В то же время, в комплексах ям присутствует в меньшем числе керамика, которая выглядит более архаичной. Есть горшки с “каннелюрой” по торцу венчика, почти полностью покрытые рифлением (рис. 3,2), единичные черепки с гребенчатым штампом. Кроме того, в раскопе XIV встречен уникальный по орнаментации венчик с насечками по краю и оттисками по плечику, напоминающими колос (рис. 3, У)3. То есть нельзя исключать возможность, что поселение возникло в первой половине ХП в.

Ямы XIV - первой половины XVI в. как археологические объекты резко отличаются от ям более раннего времени. Они представлены разными типа-

(Рис. 2. Древнерусская керамика (курганная, переходная к сероглиняной) из ям в раскопах XII (У) in VII (2)

Рис. 3. Древнерусская керамика из ямы в раскопе VII (2) и керамика неопределенной культурно-хронологической принадлежности из раскопа XIV (7)

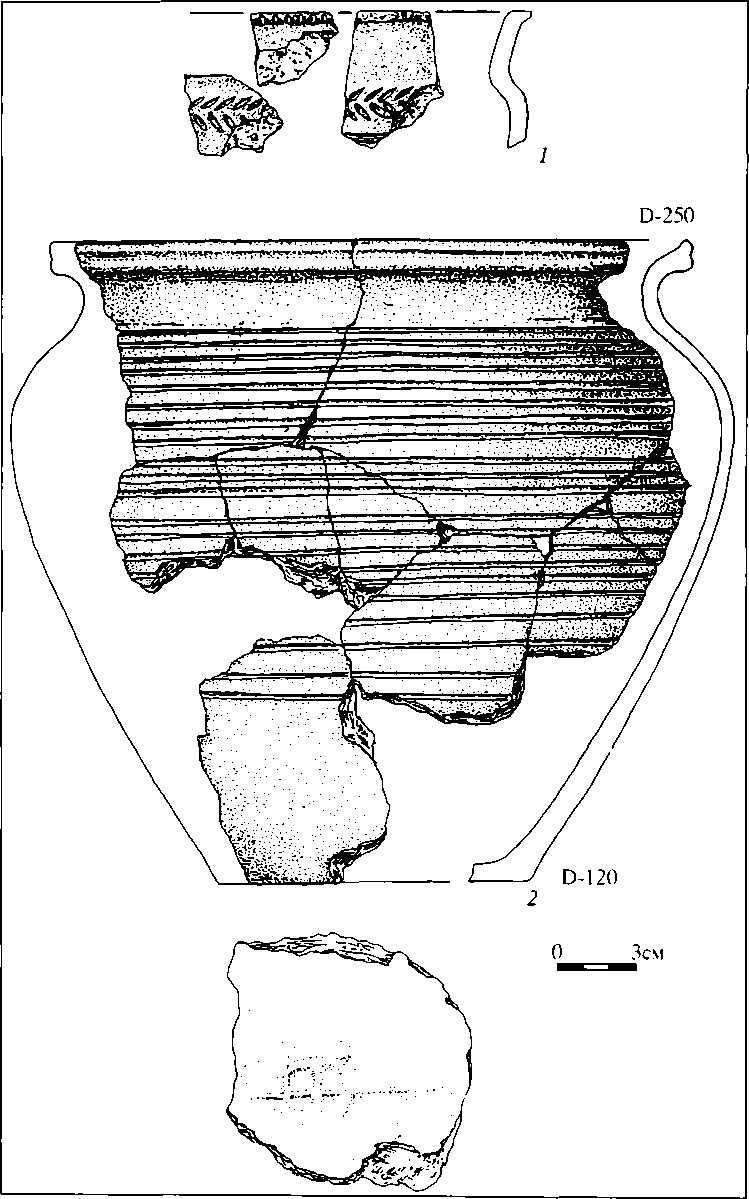

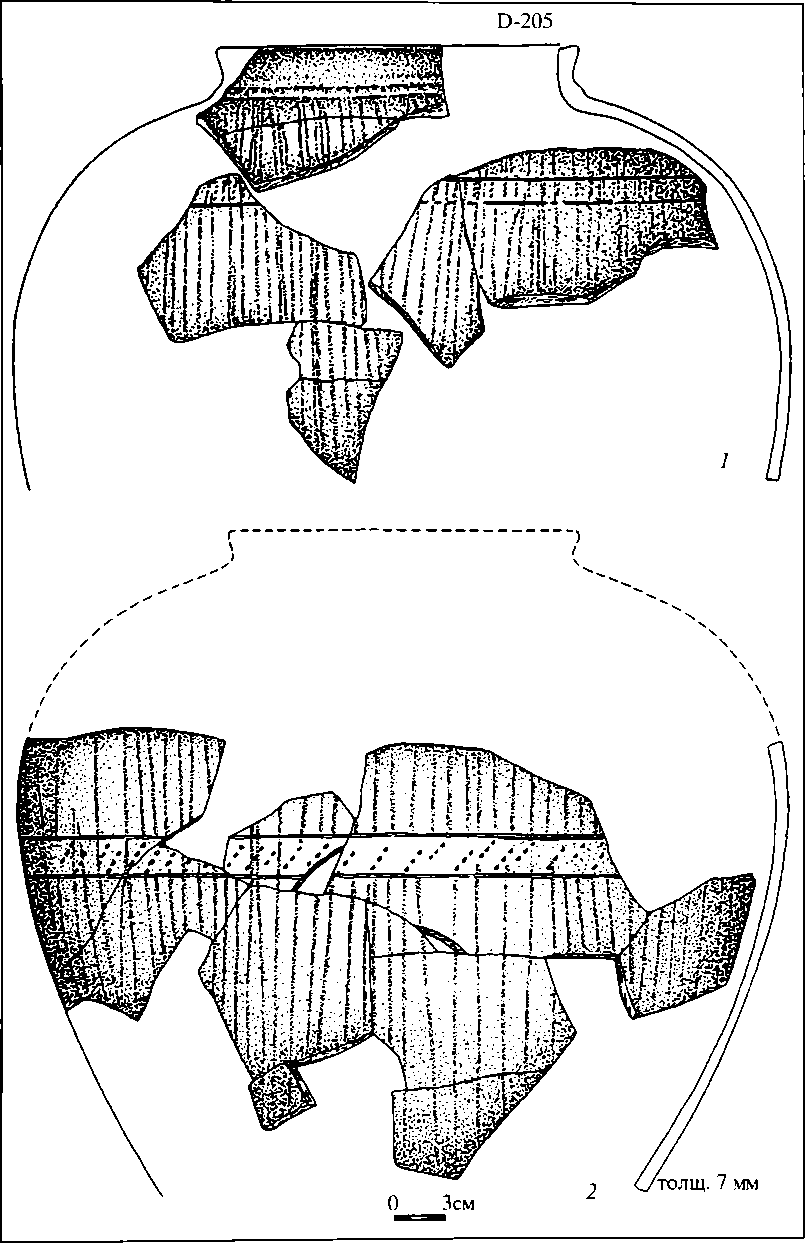

ми. Наиболее богаты материалом ямы от глубоких погребов. Шесть подоб-। ных ям были отмечены в восточной части изученной территории. Лучше । всего два таких погреба исследованы в раскопе VIII. Форма котлованов по-। гребов - прямоугольная (квадратная?). Размеры 5 х 5 (?) и 3 х 3 (?) м. Глуби-; на соответственно 1,6 и 2,2 м от поверхности предматерикового огородного горизонта, с уровня которого они были вырыты. Стенки большего по размерам погреба были укреплены вертикально стоявшими столбами и горизонтально положенными бревнами, скрепленными рубкой “в обло”. Горизонтально положенные доски (?), образовавшие прямоугольный короб, укрепляли стенки меньшего погреба, имевшего к тому же пол из досок. В основании заполнения этих ям была найдена красноглиняная грубая керамика (рис. 4, 7, 2), дающая основание для датировки “не позднее конца XIV в.”. Стратиграфия этих ям-погребов очень сложная. Характерная особенность -наличие мощных прослоек почти чистого песка в нижней части заполнения ям. Трудно ответить на вопрос, что это - обрушение стенок или обратная засыпка? Прогибы поверхности на месте погребов XIV-XV вв. были снивелированы лишь в XVII в. В прослойках, прослеженных в нижней и средней части заполнения ям-погребов, возможно, ставших к тому времени “мусорными ямами”, найдена красноглиняная керамика более поздних типов - гладкая ранняя, краснолощеная (рис. 4, 3; 5). Эта керамика, видимо, относится уже к XV в.

Селитебная зона освоения в XIV-XV вв. охватывала восточную часть участка, достигая центральной зоны. Это очень хорошо фиксируют выявленные в восточной части раскопа VI остатки, вероятно, усадебной изгороди в виде плетня (рис. III). Судя по наличию единичных фрагментов белоглиняной грубой керамики в заполнении канавки плетня (яма 49), он относится к концу XV - началу XVI в. В двух метрах к западу от плетня прослежена яма 31 грушевидной формы, 1,3 м в поперечнике, глубиной 0,5 м. В ее заполнении было большое количество железных кузнечных (?) шлаков и угли, по которым получена радиоуглеродная датировка 670 ± 70 (ГИН-11830). Калиброванное значение с вероятностью в две сигмы находится в пределах интервала 1223-1413 гг. Судя по стратиграфическим данным (яма прорезала надматериковый пахотный горизонт), возраст ямы 31 соотносится с верхними значениями вышеуказанного интервала.

Ямы второй половины XVI в. представлены двумя основными разновидностями. Первая - подпечные ямы, в которых крепились деревянные конструкции опечка кирпичных надворных “варочных” печей. Этот тип ям целесообразно рассматривать в контексте с другими элементами этих печей (см. ниже). Другой тип ям - это погреба. Фрагменты двух таких погребов были раскопаны в западной части строительного котлована (раскоп IV и объект 2 экспресс-раскопок; рис. 1). Дно погреба, вошедшего в раскоп IV, находилось на отметке —6604. Выкопан он был с уровня примерно —320. Раз-

Рис. 4. Красноглиняная керамика XIV-XV вв. из ямы 11в в раскопе УШ. Рис. В. Раевой меры в плане - не менее чем 4 х 4 м. Стенки вертикальные, были укреплены досками, пол песчаный. Время сооружения - сразу после “пожара 1”, возможно, соотносимого с событиями 1571 г. (см. далее). На дне небольшое количество находок керамики XVI в. В основном котлован погреба заполнев песком с включениями культурного слоя. Такое заполнение может быть

Рис. 5. Краснолощеные корчаги из объекта 8 экспресс-работ (7) и ямы 11в в раскопе УШ (2)

интерпретировано как обратная засыпка. Чуть севернее находился другой, еще более глубокий погреб. Этот погреб был выкопан до “пожара 1”. Его дно находилось на отметке -800, т.е. глубина составляла около 4,5 м. Размеры в плане - более чем 6 х 5 м (т.е. объем выброшенного из погреба песка составлял не менее 140 м3). Стенки укрепляли положенные горизонтально еловые стволы, сучки которых торчали на 20-30 см. Пол был песчаный, на нем найдены развалы белоглиняных грубых кувшинов. На месте этих погребов из-за просадки грунта образовалась довольно глубокая западина, которая определяла микрорельеф участка вплоть до второй половины XVII в., когда отметки дневной поверхности находились уже на уровне около -220 —250. В период функционирования денежного двора в 1650-е - 1660-е годы след этой западины был хорошо виден, именно сюда сваливали разнообразный бытовой мусор.

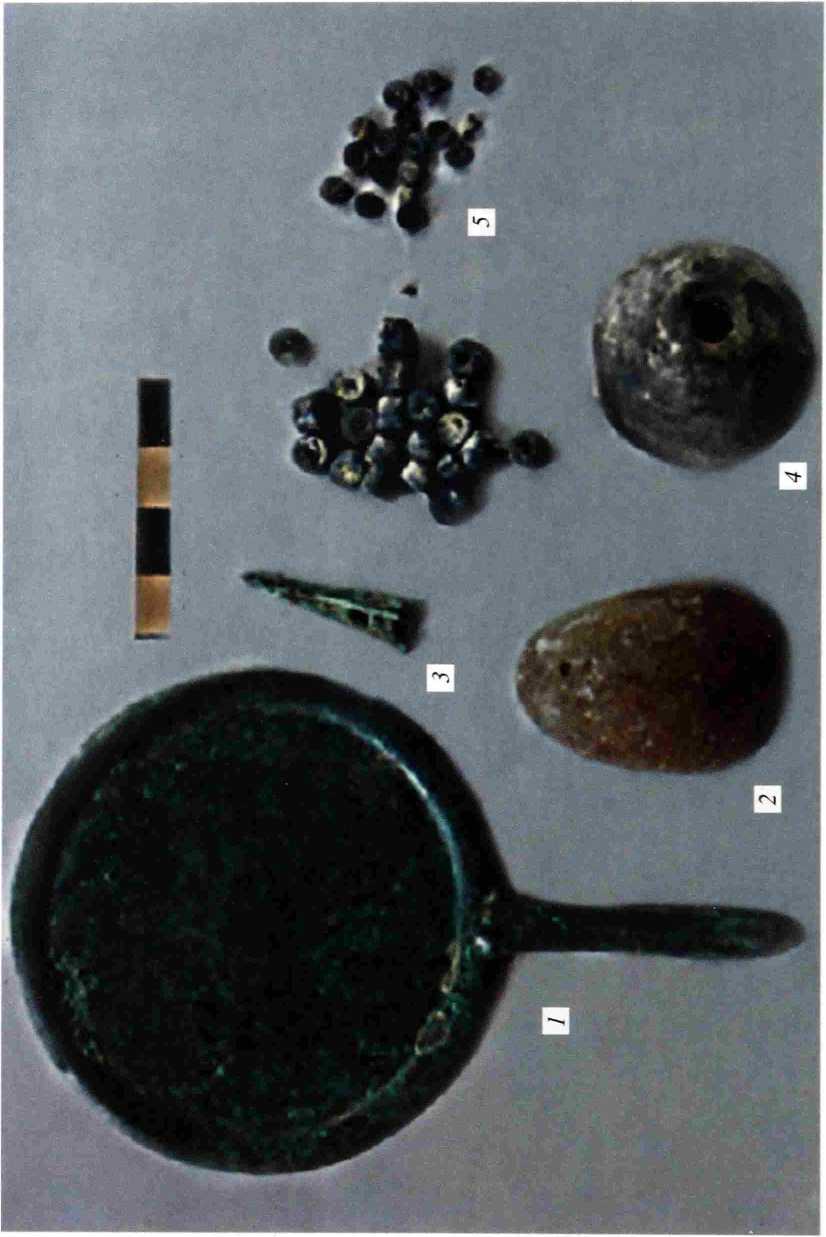

Ямы XVII в. представлены несколькими ведущими типами. Один из них - это выкопанные в песке глубокие погреба. Примыкавший с севера к раскопу погреб являлся зернохранилищем. Единственный прослеженный край ямы этого погреба был укреплен столбами, которые зажимали горизонтальные доски обшивки стенки. Погреб постройки в раскопе IX имел в верхней части развал печных изразцов, а основание его было ниже отметки -610 (глубже 4 м от дневной поверхности XVII в.). Судя по находке в нижней части заполнения зубила из инструментария денежного двора, погреб датируется второй половиной XVII в. Другой вид ям XVII в. -это настоящие подвалы больших построек. Таких объектов раскопано два (раскоп V и объект 1 экспресс-раскопок). В раскопе V был найден пол, сложенный из прямоугольных известняковых плит, верх которых находился на уровне -360 —370. Под полом находились деревянные сваи, основание которых было на глубине -550. Судя по составу находок, постройка относилась к концу XVII - началу XVIII в., когда дневная поверхность была на уровне -170 —190. Другой подвал был с деревянным полом (объект № 1). Известен лишь один габарит - длина помещения 8 м (ширина - более 5 м). Пол был выстлан еловыми, сосновыми и дубовыми досками шириной около 40 см, уложенными на песчаный материк таким образом, что можно предполагать наличие в помещении внутренней перегородки. Уровень этого пола -650, т.е. на глубине 3,5—4 м от дневной поверхности XVII в. на данном участке. Постройка сгорела в таком сильном пожаре, что даже пол подвала обуглился. Еще одна яма XVII в. представлена дренажным (?) колодцем, сложенным из бревен (объект 5 экспресс-раскопок). Раскопана была только нижняя часть. Его размеры у основания составляли 3,6 х 3,6 м. Выше он сужался, основной сруб имел габариты 2,2 х 2,2 м (рис. 6). Дно колодца находилось на отметке -1070 (130 м 78 см в балтийской системе), т.е. примерно на 8 м ниже поверхности, с которой он был вырыт. Состав находок в колодце был весьма специфичным - чернолощеные фляги (более 15 почти целых экземпляров), чернолощеные кувшины, стеклянные штофы со свинцовыми завинчивающимися крышками. Поэтому колодец получил и другое название - “винный погреб”. В заполнении найдено также несколько зубил, относящихся к инст-

Рис. 6. Дренажный (?) колодец конца XVII в. (объект 5 экспресс-работ) и находки из него -чернолощеная фляжка и стеклянные штофы. Вверху - рис. Н. Кренке рументам денежного двора. То есть колодец можно датировать третьей четвертью XVII в.

Перейдем теперь к описанию собственно разреза культурного слоя.

Горизонт 1. На поверхности материковой супеси (песка) залегает прослойка темно-серой супеси толщиной 20-30 см. Это пахотно-огородный горизонт. Он подразделяется на два прослоя: нижний - более светлый, и верхний -более темный. Площадные зачистки позволили установить, что этим прослоям соответствуют разные генерации борозд, в том числе выполненные двузубой сохой (установлено на основании того, что две борозды дугообразно изгибались параллельно друг другу). Верхний, более темный прослой местами являлся пашней, а местами - огородом, вскопанным лопатой. Ранняя генерация борозд (узкие, как бы прочерченные, заполнены светло-серым суглинком), вероятно, близка по возрасту вышеописанным ямам древнерусского времени. В раскопе VI было зафиксировано углистое пятно, рассеченное пахотными бороздами поздней генерации (заполнены темно-серым суглинком). Радиоуглеродная датировка этого пятна 680 ± 70 (ГИН-11829), калиброванное значение 1278 (1296) - 1390 гг. н.э. дает terminus post quem для этих борозд. Вероятно, они конца XIII-XIV в. На другом участке раскопа VI были прослежены четкие следы лопат. Вскопка огорода была произведена ровными рядами, которые первоначально даже были приняты за борозды, но при более тщательном наблюдении стало ясно, что это все же цепочки слившихся следов лопат5. Вертикальный поперечный профиль этих следов также характерен для лопат - глубокие, до 15 см, треугольники вершинами вниз. Горизонт 1 перекрывает материковые ямы с древнерусским материалом ХП-ХШ вв. В то же время в горизонте 1, особенно в его нижнем прослое, встречена измельченная древнерусская керамика ХП-ХШ вв. В верхней части горизонта 1 встречена красноглиняная гладкая и белоглиняная грубая керамика. На одном из эталонных участков в раскопе IV (1998 г.) соотношение типов керамики (подсчеты выполнены О.Н. Глазуновой и И.А. Бойцовым) в горизонте 1 было таково:

курганная/серая - 455 (29,6%);

красноглиняная грубая -156 (10,2%);

красноглиняная гладкая ранняя - 120 (7,8%);

красноглиняная гладкая - 603 (39,3%);

белоглиняная грубая - 49 (3,2%);

чернолощеная сплошь - 6 (0,4%); мореная - 34 (2,2%);

ангобированная сплошь - 3 (0,2%);

ангобированная пятнами -12 (0,8%);

расписная по ангобу - 1 (0,06%);

поливная ранняя - 1 (0,06%);

белоглиняная шероховатая - 66 (4,3%);

белоглиняная гладкая - 26 (1,7%);

всего: 1532 фрагмента.

Материал из горизонта 1, конечно, нельзя считать закрытым комплек-. сом, но присутствие в нем белоглиняной керамики не может быть исключительно результатом ее проникновения из вышележащих горизонтов. Для да; тировки важно соотношение между группами красноглиняной и белоглиняной керамики, в данном случае 57,3% (все типы красноглиняной) и 9,2% (все типы белоглиняной). Такая пропорция возможна для комплексов не моложе середины XVI в. и не старше начала XVI в. (МК, 1991. Табл. А). Эту дати-I ровку подтверждают и монетные находки. В горизонте 1 были найдены мед-। ные пула (московские и тверские), датирующиеся XV - началом XVI в. (Гай-• дуков, Кренке, 1999). Нужно отметить, что медные пула встречались лишь в । верхней части горизонта 1, и в значительно меньшем количестве, чем в вы-। шележащем горизонте 2.

Важными датирующими находками из горизонта 1 являются редкие мел> кие фрагменты кашинной керамики (всего найдено 4). Все они от сосудов с бирюзовой поливой и росписью черной краской. По определению В.Ю. Ко-। валя, это фрагменты вазы гюльобдан, и датируются они второй половиной XIV-XVb.

Таким образом, время формирования горизонта 1 охватывает значи-■ тельный хронологический отрезок - почти четыре столетия (от второй половины ХП до середины XVI в.). Он имеет сложный генезис. Первоначаль-। но это пахотный горизонт, переработавший исходную поверхность лесной дерново-подзолистой почвы. По аналогиям можно предполагать, что тол-। щина пахотного горизонта равнялась 12-14 см ^Александровский, Кренке, 1993). На этапе существования древнерусского поселения вокруг домов, ве-i роятно, начал накапливаться культурный слой. Накопления эти были очень । незначительны в силу ландшафтных особенностей - открытое место почти । на вершине склона. “Следом” культурного слоя ХП-ХП1 вв., полностью пе-[ реработанного позднейшей распашкой, являются находки керамики и еди-- ничных вещей. Этап распашки и огорода XIV-XV вв. изменил характер । верхней части горизонта 1 — в этот период он стал более гумусированным, 1 появились включения мелких дисперсных угольков, увеличилось количест-। во керамики (близость жилых и хозяйственных построек). Находки медных 1 монет, нательных крестов фиксируют оживленное перемещение людей по этому участку. Видимо, открытое место, занятое полями и огородами, между уже существовавшими городскими улицами, заменившими древние доро-1 ги, активно использовалось для перемещений горожан. Накопление литоло; гической составляющей культурного слоя практически не происходило I вплоть до второй половины XVI в.

Горизонт 1 можно рассматривать как типичный пример культурного слоя поселения сельского типа. Это не противоречит тому, что административно эта территория могла быть уже частью города. Город, как сложный организм, включал в себя очень разнородные элементы — от лесов и лугов до предельно урбанизированных застроенных участков, где почти не было видно земли под деревянными мостовыми и постройками.

Горизонт 2 представлен свитой прослоек, относящихся к периоду интенсивной строительной деятельности во второй половине XVI в. Мощность этой свиты колеблется в пределах 60-90 см. Состояла она из чередований прослоек материковых выбросов (желтая и желто-бурая супесь/песок с бурыми суглинистыми включениями) и темно-серой супеси - культурного слоя. В восточной части раскопа VI нижнюю часть горизонта 2 составлял слой сгоревшей наземной срубной постройки с земляным полом. Толщина слоя пожара/разру-шения достигала 20 см, была насыщена кирпичами от печного развала и керамикой (рис. III). В нескольких метрах к северу в раскопе VII фиксировалась другая (?) наземная постройка, пережившая несколько фаз перестроек. К югу от постройки в раскопе VI слой пожара (пожар 1) становился тоньше и тоньше, но горизонт этот четко фиксировался и в раскопе IV.

Соотношение мощностей материковых выбросов и прослоек серой супеси культурного слоя было различным на разных раскопанных участках, но сам характер напластований горизонта 2 был везде одинаков. В некоторых участках толщина прослойки материкового выброса достигала 40 см. Однако нет оснований напрямую отождествлять эти прослойки с описанным Г. Штаденом слоем песка, покрывавшего поверхность Опричного двора. Стратиграфия разрезов однозначно свидетельствует, что это не какая-то одна прослойка, а многочисленные несинхронные выбросы песка и супеси из ям. Учитывая наличие ям от погребов объемом в десятки и сотни кубометров, такие прослойки не могли не появиться. Можно допустить, что немец Г. Штаден переоценил аккуратность русских. Он интерпретировал слой песка на Опричном дворе как специально положенный для борьбы с сыростью. Трудно представить сырой прибровочную поверхность высокой террасы, сложенную песками, хорошо дренированную, расчлененную оврагами. Песок, который Г. Штаден видел под ногами, мог быть просто выбросами из многочисленных ям, и его не специально насыпали, а не потрудились убрать.

С горизонтом 2 помимо отмеченных выше срубных наземных построек связаны две генерации кирпичных надворных печей. Ранняя группа печей зафиксирована лишь в раскопе I. Эти печи, так же как и срубная постройка в раскопе VI, погибли в пожаре 1. Под печами имелся вырытый довольно глубокий котлован (до 1 м), в котором находились деревянные конструкции опечка; на них опирался кирпичный под, сложенный из маломерного плин-фоподобного кирпича размерами 4 х 10,5 х 22 см. В подпечных ямах был найден комплекс керамики, где преобладали белоглиняные горшки. Ниже дана статистика из одной подпечной ямы в раскопе I: серая - 1; красноглиняная грубая - 3; красноглиняная гладкая ранняя - 3; красноглиняная гладкая - 9; белоглиняная грубая - 8; чернолощеная сплошь - 7; мореная белоглиняная - 1; ангобированная сплошь - 2; белоглиняная шероховатая - 29;' белоглиняная гладкая - 22.

Отсюда же происходит комплекс малых московских и тверских медных пул, а также фрагменты оснований стеклянных кубков, практически идентичных кубку {Воронова, Панова, 1998), обнаруженному в погребении первой жены Ивана IV Анастасии Романовой (умерла в 1560 г.).

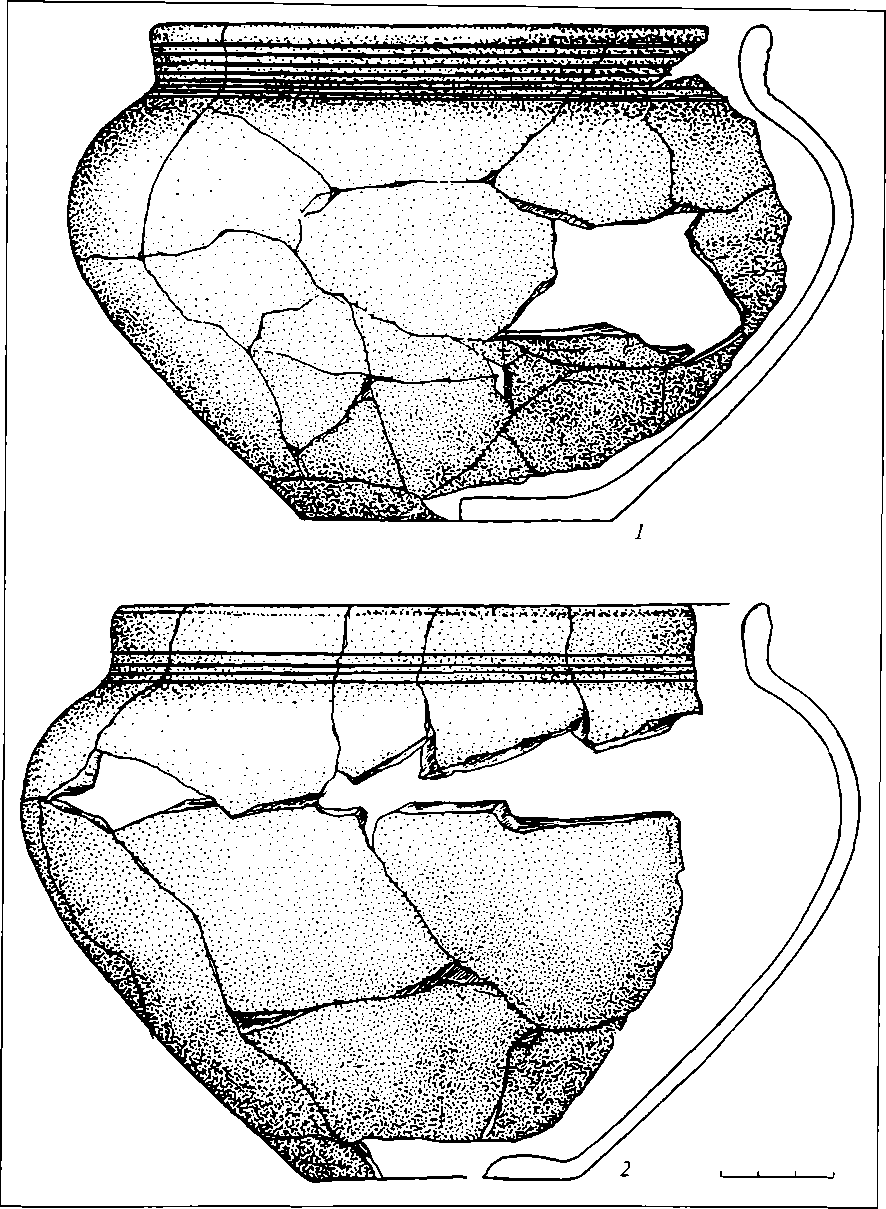

Рядом с одной из печей была обнаружена неглубокая ямка, в которой стоял белоглиняный гладкий горшок с берестяной (?) оплеткой, сгоревшей в пожаре 1 (рис. 7, 7). Он относится к раннему варианту данного типа с приострен-

Рис. 7. Белоглиняные гладкие горшки из комплексов второй половины XVI в.

1 - заполнение топочной камеры надворной печи из большемерного кирпича (раскоп IV 1998 г.); 2 - яма, синхронная пожару 1, возле печи из маломерного кирпича (раскоп I 1996 г.)

ным краем венчика. По разработке В.Ю. Коваля, данная керамика датируется второй половиной XVI - первой половиной XVII в. (Коваль, 2001. Рис. 3).

Соотнесение пожара 1 с грандиозным пожаром 1571 г., на мой взгляд, весьма вероятно. Во всяком случае, это единственный сильный пожар на участке в слоях XVI в.

После пожара 1 жизнь на участке активно продолжалась (материковые выбросы перекрывают пожар 1), и функциональное назначение территории не изменилось.

На смену сгоревшим возводятся новые надворные печи, но уже из большемерного кирпича и иной конструкции. Всего было зафиксировано девять объектов этого типа (Медведев, 2002). Сходство конструкций всех печей из большемерного кирпича заключалось в наличии углубленной в землю топочной камеры округлой в плане формы (диаметр около 1,2-1,б м), стенки которой были выложены из кирпича на высоту 10-15 рядов. Чаще кладка топочной камеры представляла собой в плане круг (овал), вписанный в прямоугольник. Все топочные камеры имели устье, перед которым был вырыт котлован либо сделан приямок, иногда с выложенными кирпичом стенками и полом. Количество топочных камер в печи варьировало от 1 до 3 (4?). Всего было отмечено 13 (14?) топочных камер. Дно топочных камер было либо земляным, либо выложено кирпичом “в елочку”. Топочные камеры были заглублены в землю на 0,2-0,7 м. Стратиграфическое положение печей показывает, что их строительство происходило если не одновременно, то в очень узкий временной интервал.

На дне одной из топочных камер был найден раздавленный целый белоглиняный гладкий горшок (рис. 7, 2). Согласно вышеупомянутой разработке В.Ю. Коваля, его следовало бы датировать второй половиной XVII в. Однако стратиграфические данные указывают однозначно на более раннее время. Вероятно, появление “классического” типа белоглиняных гладких горшков со скругленным венчиком относится к более раннему времени, чем это обычно считается. Возможно, здесь мы сталкиваемся с типичным примером археологической ошибки, основанной на том, что априорно допускается равномерная скорость эволюции форм. Каждому изменению формы отводится собственная “клеточка” (как правило, в полстолетия - столетие длиной) на шкале времени. Реальный процесс мог идти несколько иначе. Короткие “творческие” периоды генерирования новых форм сменялись более длительными периодами их употребления.

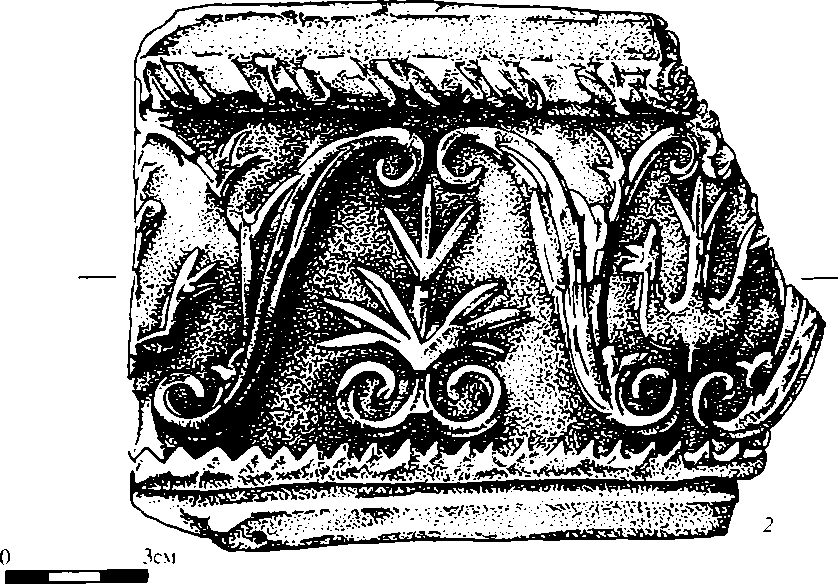

Помимо характерного состава керамического комплекса, в котором преобладала белоглиняная керамика, слой второй половины XVI в. характеризовался находками обломков глиняных игрушек, стеклянной посуды, свинцовых пуль, железных стрел. Присутствовали в нем и такие уникальные вещи, как пороховница из рога, новгородская вислая печать (Кренке и др., 2003; Кондратьев, Кренке, 2003). Важно подчеркнуть редкость находок московских красноглиняных изразцов в горизонте 2. Это является хронологическим индикатором. Лишь в верхней части горизонта 2 было найдено несколько обломков красноглиняных изразцов, причем один из них очень редкого типа (рис. 8, 7); другой, стандартной

I Рис. 8. Красноглиняные изразцы конца XVI в. из верхней части горизонта 2 культурного слоя I Романова двора. Рис. И. Ёлкиной и Е. Телешева

формы, происходит из кладки самой поздней по стратиграфии печи из большемерного кирпича (рис. 8, 2).

В целом горизонт 2 по структуре прослоек и составу находок являлся очень “узнаваемым” слоем, который легко было отличить от более поздних напластований. Интерпретация горизонта 2 как слоя Опричного двора и его “наследника”, о котором почти ничего не известно, кажется весьма вероятной, хотя доказательства лишь косвенные. Важно отметить, что интенсивность “послепожарной” жизни на данной территории была очень высока. Возможно, именно здесь продолжала пребывать царская резиденция.

В финальный период формирования отложений горизонта 2 на территории случился локальный пожар (пожар 2). Его следы были прослежены в раскопах I и VI в виде небольших углистых прослоек. Не было зафиксировано свидетельств того, что надворные печи из большемерного кирпича погибли в пожаре. Кирпичи из слоя разрушения топочных камер не были вторично обожжены. Скорее можно предположить, что печи были просто заброшены, а выступавшие над землей кирпичные кладки топочных камер специально (?) завалены вовнутрь.

Горизонт 3 представлен однородной прослойкой серой супеси толщиной около 20 см. Этот горизонт прослежен не на всей изученной площади, а лишь в пределах раскопов I, III-VII, VIII. Это слой огорода первой половины XVII в. Достоверность такой интерпретации прослойки доказывается, прежде всего, следами, оставленными при обработке земли лопатами. Следы лопат, организованные в “правильные” ряды, хорошо читались на светло-желтом фоне песчаных прослоек, подстилавших слой огорода. Можно предполагать, что в период функционирования огорода шло накопление минеральной составляющей культурного слоя. Также очевидно, что верхняя часть нижележащего горизонта 2 была вовлечена в огородный слой. Слой огорода перекрывал остатки кирпичных надворных печей. Для датировки этого огородного слоя важны единичные находки серебряных копеек Михаила Федоровича: две обнаружены в раскопе I (находки № 32 и № 89), одна -в раскопе VI (№ 1145).

Горизонт 4, перекрывавший слой огорода, представлял собой свиту прослоек извести и кирпичного боя, связанных с каменным строительством второй четверти XVII в., скорее всего 1640-х годов (найдены кирпичи с клеймом “двуглавый орел”). Максимальная общая мощность свиты достигала 0,5 м. На плане, составленном при Никите Ивановиче Романове, показаны ворота, выходившие на Никитскую улицу. Завоз строительного материала, вероятно, осуществлялся именно через них. Археологически была прослежена “строительная дорога”, ориентированная примерно на эти ворота. “Дорога” представляла собой полосу шириной 4 м положенного плашмя на землю утоптанного кирпича. С западной стороны, примыкая к “дороге”, лежала рыхлая куча сваленного кирпичного боя, включавшая и продолговатые грубо обтесанные белокаменные блоки-заготовки. Разливы извести подстилали и надстилали кирпичный бой. В восточной части двора (раскоп VIII) строительный слой утончался до 5 см (прослойка извести). В 10-15 м к западу от дороги, которая делила двор примерно попо-

КСИА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ ВЫП. 219. 2005 г. лам, строительный горизонт 4 был представлен прослойкой извести с кир-। личным боем, толщиной 10-15 см.

Горизонт 5 был представлен свитой прослоек, связанных с сооружением, функционированием и пожарами денежного двора, где в интервале 1655-1662 гг. чеканились медные копейки.

Свита прослоек средней мощностью 15-20 см представляла собой горизонт постройки (глиняные и песчаные подсыпки пола, обугленные бревна и । негативы от бревен нижних венцов стен и перегородок), “слой жизни" во дво-I рике (углистая супесь со щепой). Пожаров, вероятно, было два (“пожар За” и “пожар 36”). Первый предшествовал (?) сооружению постройки, второй ее уничтожил. Вероятно, “пожар За” произошел уже в период работы денежного двора. Во всяком случае, в этом прослое найдены монеты и заготовки. Заготовки и монеты были найдены и под полом постройки. То есть постройке, сгоревшей в “пожаре 36”, предшествовали какие-то другие сооружения, где чеканилась монета и рубилась проволока. Дата “пожара 36” точно не известна. В мае - июне 1663 г. деревянные постройки денежного двора упомянуты в письменных источниках (Лаврентьев, 2000. С. 51), т.е. пожар случился после этой даты. На пожарище сформировалась почва (горизонт 6, см. далее). Этот процесс почвообразования, по оценке A.JI. Александровского, должен был занять не менее нескольких десятков лет. На поверхности почвы отложился материал “петровского времени” - кирпичи с клеймом “Н” (1690-1720-е годы), медная полушка 1718 г. (находка № 143-98). Учитывая эти факты, можно думать, что постройка денежного двора сгорела вскоре после 1663 г. (если не в тот же самый год, так как слой “пожара 36” непосредственно “накрыл” слой денежного двора). В западной части изученного участка (профиль 4 экспресс-работ) слои двух пожаров денежного двора прослеживались особенно четко. Они представляли собой сплошные слои угля толщиной около 15 см каждый. Разделяла их прослойка серой супеси с включениями кирпичного боя, извести, толщиной 3-10 см.

Удалось проследить некоторые важные планировочные особенности территории в период функционирования денежного двора. Во-первых, была зафиксирована сама постройка, где осуществлялась чеканка монеты и предшествующие операции по изготовлению заготовок монет. Постройка представляла собой прямоугольное деревянное сооружение в середине двора, вытянутое перпендикулярно Никитской улице. Поперечный размер -6 м, длина — более 17 м (возможно, на самом деле постройка была не одна). Пол помещений - частично земляной, частично глинобитный, некоторые участки замощены кирпичами, зажатыми между деревянных брусьев. Постройка находилась с западной стороны западной линии частокольной ограды. “Фасад” постройки, очевидно, был обращен к частоколу. С другой ее стороны (западной) находилась помойка с кухонными и производственными отбросами, которая заполнила западину, образовавшуюся при проседании земли в ямы погребов XVI в. Частокольные столбы диаметром 15—20 см были вкопаны на 0,8 м (высота частокола была не менее 2 м). Были выявлены две линии частоколов, которые, судя по всему, шли по обеим сторонам внутридворового проезда, начинавшегося от вышеупомянутых ворот, выхо- дивших на Никитскую улицу. Ширина пространства между линиями частоколов равнялась 15-18 м. Конечно, не вся эта площадь была занята проездом. В западной линии частокола прослежены ямы от воротных столбов. Эти ворота вели во дворик перед постройкой, где чеканились деньги. Судя по планиграфии находок во дворике, ворота были закрыты. Во дворике зафиксированы доски-подмости (в том числе непосредственно перед воротами), в слое “грязи”, на которую эти доски были уложены, лежали лапти и их обрывки, войлочные стельки, куски вязаных носков и одежды из грубой ткани (Елкина, 1999). Какие сооружения находились за восточной линией частокола, проследить не удалось. Судя по находкам, здесь тоже шла чеканка монеты. Был даже найден чурбан, на котором, вероятно, рубили медную проволоку.

Горизонт 6 объединяет свиту прослоек серо-бурой супеси и строительного мусора (известь, кирпичи и др.), отложившихся в XVIII-XX вв. Максимальная общая толщина их составляет 1,8 м. Они структурированы уровнями почв (их выявлено как минимум три), когда накопления культурного слоя почти не происходило. В 1890-е годы проезды во дворе были замощены булыжником и установлены фонарные столбы с чугунными основаниями. Булыжное мощение прослужило до 1940-х годов. После этого на него было постелено не менее четырех слоев асфальта. На участках, где мощения не было, с 1890-х до 1996 г. накопилось около 50 см культурного слоя.

Важно подчеркнуть, что выделенные стратиграфические горизонты характеризуют разные типы средневекового сухого культурного слоя Москвы, соответствуют различным видам хозяйственного освоения городской территории.

Итак, постараемся подвести итог. Что же все-таки было найдено и что из откопанного представляет наибольшую научную ценность? Раскопки на Романовом дворе, прежде всего, ценны тем, что представляют собой редкий пример, когда археология непосредственно соприкасается с историей, но начнем наш итоговый анализ с предыстории.

Открытие сельского поселения ХП-ХШ вв. напротив Кремля очень важно для уточнения реконструкции исторической топографии Москвы в начале ее существования. Нужно сказать, что обнаружение такого поселения в долине р. Неглинной было прогнозируемо, так как здесь уже был выявлен ранее целый ряд находок древнерусского времени, указывающих на интенсивное освоение долины реки, на устье которой стояла крепость, возведенная в 1156 г. Несколько неожиданной оказалась топографическая локализация поселения — на вершине холма, в 300 м от реки. С одной стороны, это можно объяснить тем, что жители этого поселения стремились быть ближе к своим полям (видимо, это было для них важнее, чем близость к источнику воды). Подобная “логика” была прослежена, например, при исследовании селища Царицыно 3 на речке Язвенке. С другой стороны, раскопки, проведенные в 2004 г. на месте сгоревшего здания манежа, показали, что на бровке береговой террасы р. Неглинки было кладбище. Не исключено, что оно возникло примерно одновременно с поселением на Романовом дворе.

То есть расположение поселения на вершине холма было “вынужденным” из-за плотности освоения территории Занеглименья. Новым для московской археологии является то, что поселение XII-XIII вв. было изучено достаточно большой площадью, чтобы представить некоторые особенности его планировки. Важно, что теперь имеется несколько представительных комплексов керамики и соответствующая им серия радиоуглеродных датировок.

Впервые в московской археологии на площади в многие десятки квадратных метров были прослежены в плане следы распашки. Применение специальной методики поэтапной зачистки материка позволило выявить несколько периодов этой распашки, определить, что пахали двузубой сохой (не исключено использование и других типов пахотных орудий). К сожалению, не удалось получить строгих доказательств хронологического соответствия поселения и раннего этапа распашки. Можно предполагать, что распашка или предшествовала поселению, или была синхронна ему (или и то и другое вместе). Зато совершенно определенно удалось установить, что после пожара поселения, произошедшего, вероятно, в первой половине XIII в., оно не было возобновлено и на этом месте в конце ХШ-XIV в. существовало поле.

Первое “соприкосновение с историей” раскопа на Романовом дворе относится к слоям второй половины XVI в. На вопрос, был ли найден Опричный дворец, можно ответить, скорее всего, утвердительно. Хотя не была зафиксирована окружавшая дворец стена, описанная Г. Штаденом (что собой должны были представлять археологические остатки подобной конструкции, стало ясно после раскопок М.В. Фролова 2001, 2002 гг. в Александрове), были обнаружены объекты (надворные печи, наземные постройки, ямы погребов), которые соответствовали по возрасту времени функционирования Опричного двора и содержали находки, указывающие на особенно высокий “социальный статус” территории (осколки разнообразных стеклянных кубков, роговая пороховница европейской работы). Особое внимание должна привлечь свинцовая вислая печать XV в. новгородского владычного наместника. Она могла попасть в Москву, скорее всего, вместе с документом, к которому была прикреплена. Это пока единственная находка печати “канцелярии” новгородского владыки в Москве. В этом контексте нельзя не вспомнить известия письменных источников (новгородских летописей) о том, что в августе 1570 г. царь приказал собрать по новгородским монастырям жалованные грамоты и отправить их в Москву {Скрынников, 1998. С. 415). Аккумулироваться эти документы могли только в Опричном дворце.

Среди историков, занимающихся “грозненской эпохой”, длительное время идет спор о судьбе опричнины после 1572 г. Мнения расходятся до прямо противоположных. Либо опричнина и ее организационная структура была однозначно отменена в 1572 г. — Опричный дворец не восстанавливался после пожара 1571 г. {Веселовский, 1963. С. 144, 195, 199), - либо никакой отмены опричнины не было вообще (Список опричников Ивана Грозного, 2003. С. 15; мнение Д.Н. Альшица).

По-видимому, результаты раскопок на Романовом дворе позволяют археологии “вмешаться” в спор историков. Как отмечалось выше, на территории двора было раскопано аномально большое скопление надворных печей из большемерного кирпича (нигде больше в Москве такого количества печей, сконцентрированных в одном месте, не найдено), отстроенных после пожара. “Столоваться” возле этих печей должны были многие сотни, если не тысячи, людей. Таким образом, если верна интерпретация, что раскопы на Романовом дворе совмещаются с территорией Опричного двора, то тогда следует сделать нижеследующие выводы.

После пожара, уничтожившего сооружения комплекса Опричного двора, функциональное использование территории мало изменяется. На месте сгоревших надворных печей и погребов строятся новые печи и погреба еще в большем количестве. “Зазор” между пожаром и началом нового строительного периода был небольшим. Слои нового строительства непосредственно накладываются на слой пожара, но это не означает, что между этими событиями не могло быть временного промежутка в несколько лет. Характерно, что на изученном участке в слое с остатками надворных печей не было найдено ни одной серебряной монеты периодов царствований Федора Иоанновича - Василия Шуйского, тогда как копейки Ивана IV были найдены неоднократно, а сопутствующие им медные пула - во множестве. То есть, на основании археологических данных, вероятно, можно предполагать, что на изученном участке в эпоху царствования Ивана IV было возобновлено очень крупное дворовладение, населенное многими сотнями людей, получавшими здесь питание. В последующие царствования активность на участке резко снижается и его функциональное использование меняется - здесь отмечен слой огорода, который датируют копейки Михаила Федоровича Романова.

Если сопоставлять эти археологические выводы с историческими данными, то вероятным выглядит предположение, что надворные печи “второго поколения” связаны с функционированием “удела”, “двора”, когда Иван IV в 1575 г. опять покинул Кремль, уступив его Симеону Бекбулато-вичу. Мощность и “многослойность” отложений, связанных с печами “второго поколения”, может служить косвенным аргументом в пользу того, что службы “двора” находились на изученной территории не только в 1575-1576 гг., но и вплоть до окончательной отмены особого “двора” в начале царствования Федора Иоанновича (1584 г.). То есть, с определенными оговорками6 можно сказать, что версия событий, 30 лет назад предложенная Р.Г. Скрынниковым (1975. С. 108), кажется соответствующей новым данным археологии.

Второе “соприкосновение с историей” нашего раскопа на Романовом дворе относится к годам денежной реформы царя Алексея Михайловича.

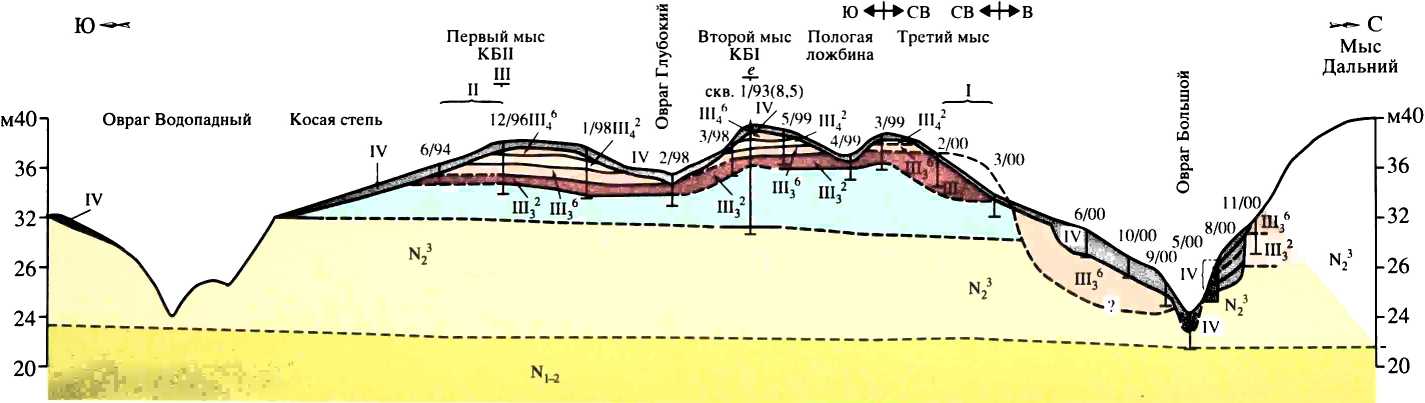

алка Каменная. Общин вид правого

мО 20 40 60 80 100 м

Рис. И. Схема соотношения толщ на правобережном плакоре низовьев балки Каменная

Рис. HI. Романов двор" в Москве. Профиль восточного борта раскопа VI. На переднем плане надворная печь из большемерного кирпича, слева - канавка от плетня ограды усадьбы XV в.

/ - горизонт 1 (пахт но-огородный XII-XVI ни.): 2 - горизонт 2 (слой второй половины XVI в.); 2а - “пожар 1 (возможно. 1571 г.); 3 - горизонт 3 (огород начала XVII в); 4 - горизонт 4 (слои строительного мусора и извести 1640-х гг.); 5 - горизонт 5 (“слой жизни" и пожар Нового дворцового денежного двора третьей четверги XVI! в.); 6 ■ почва конца XVII начала XVIII в. в основании горизонта 6

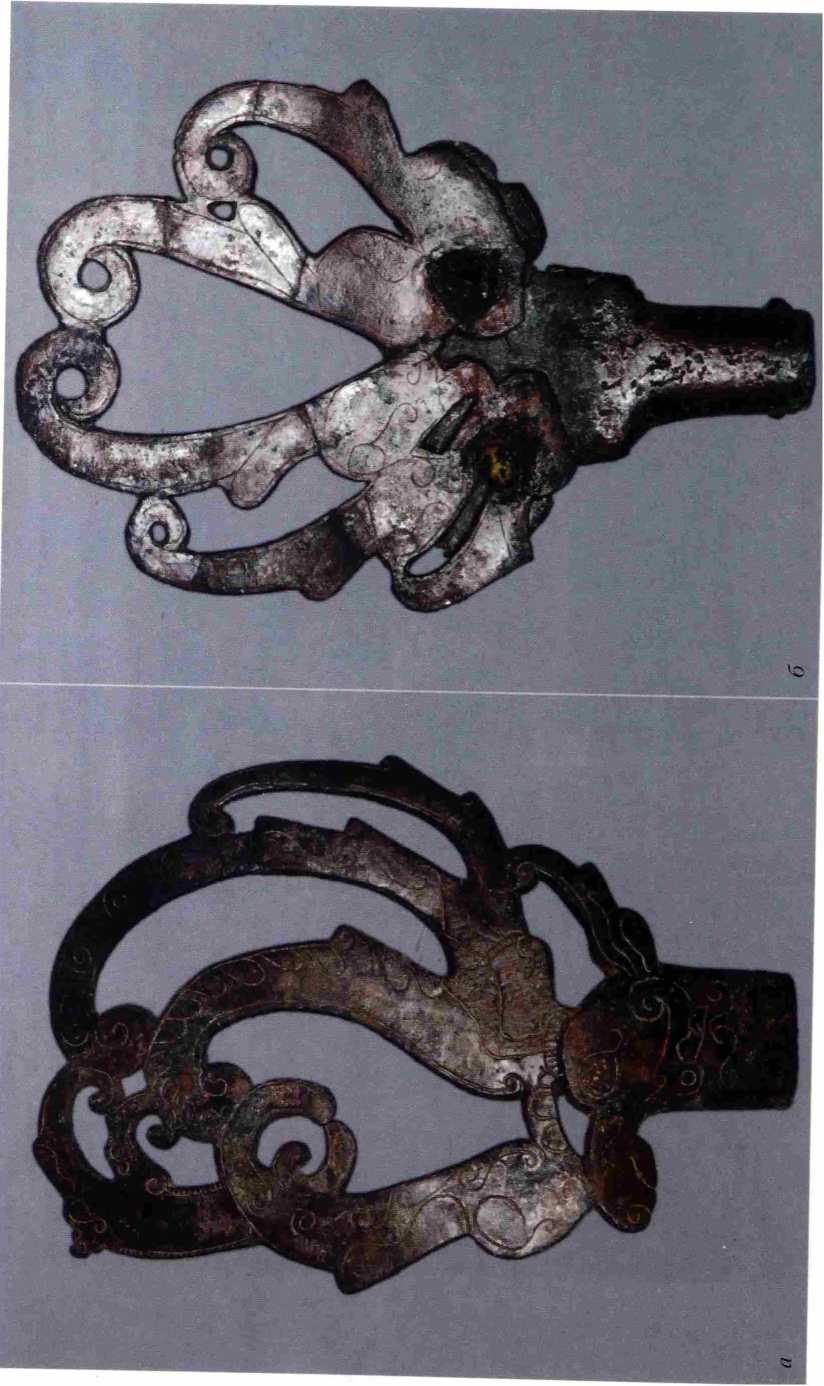

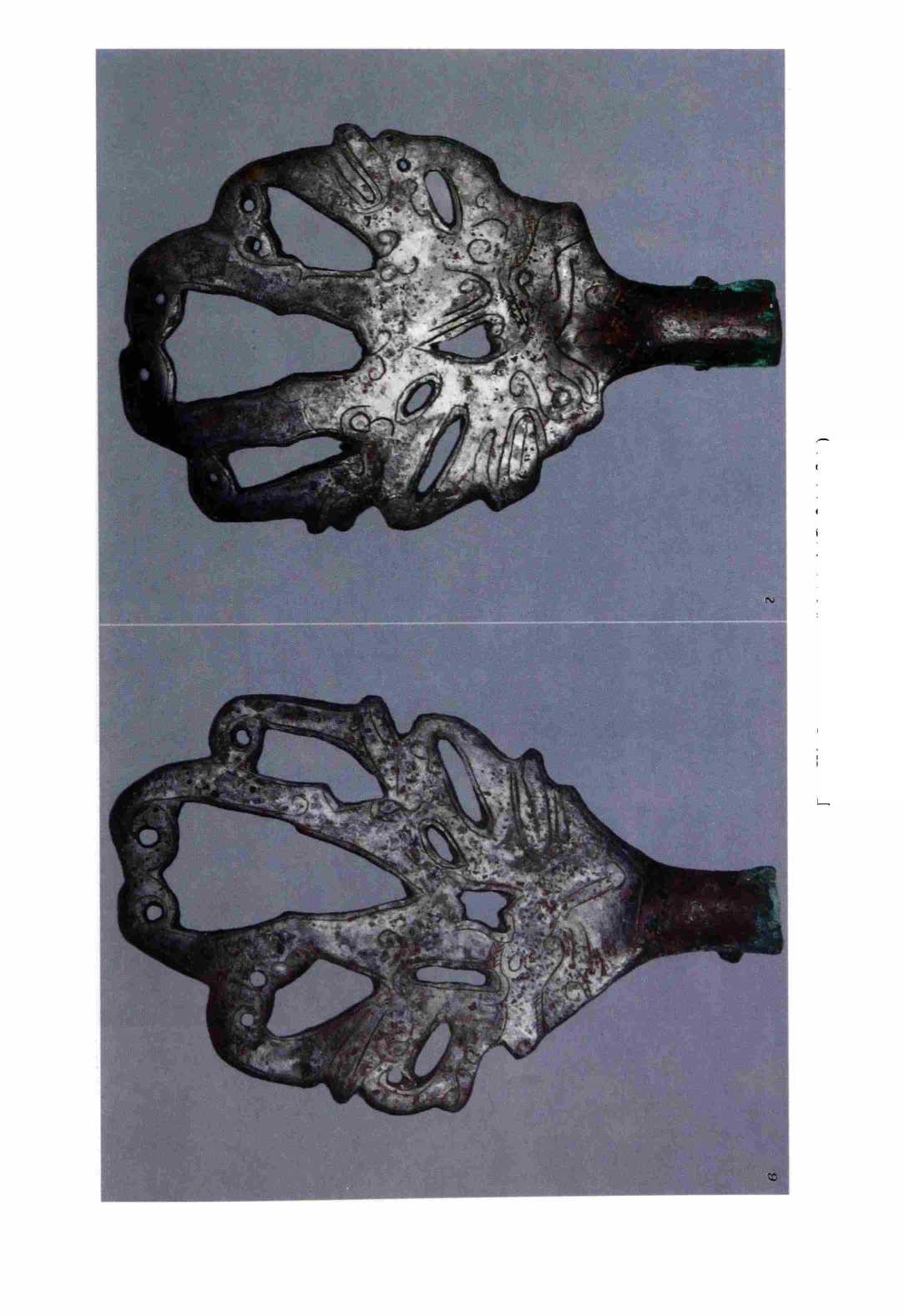

Рис. IV. Фото наверший 1 (я), 4 (6), 2 (в), 3 (г)

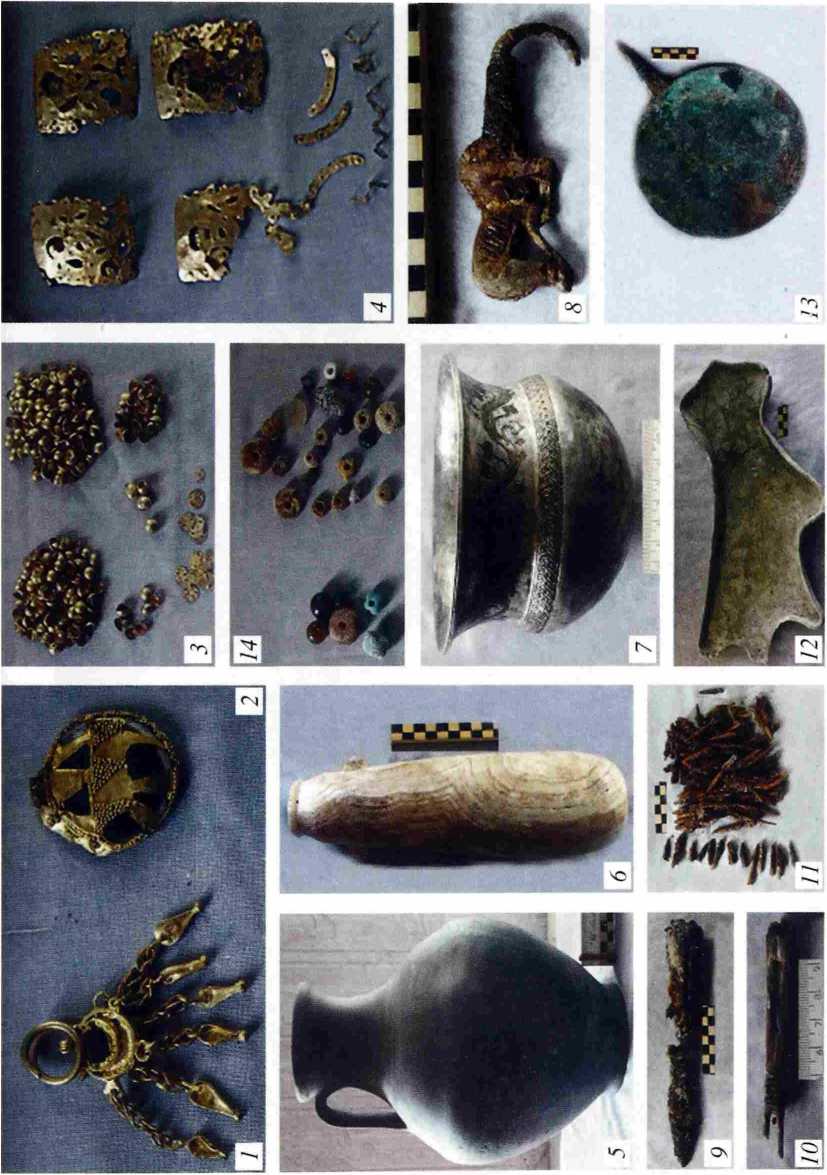

Рис. V. Курган "Б" v д. Прохоровка, погребение 1. Инвентарь

Рис. VI. Курган “Б" у д. Прохоровка, погребение 3. Инвентарь (описания в тексте)

Рис. VII. Курган 1 у д. Прохоровка, погребение 4. Инвен тарь (описания в тексте)

Рис. У III. Курган 2 у д. Прохоровка, hoi ребеппе 2. Нивеи гарь (описания в тексте)

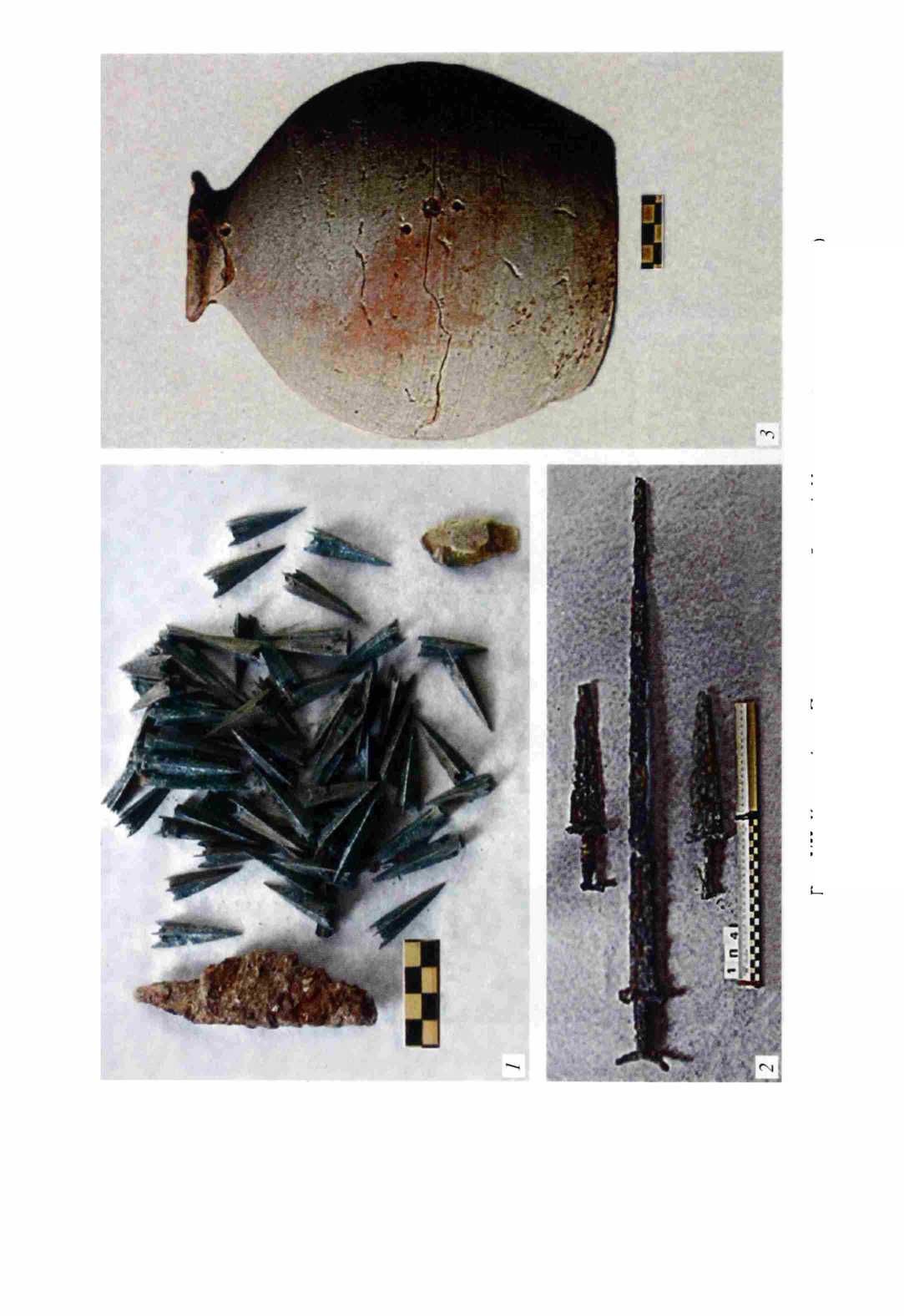

Рис. IX. Курган "б" у д. Прохоровка. погребение 3. Инвентарь (описания в тексте)

Рис. X. Гснеральское-Занаднос. Вид на участок "Юго-западный склон"

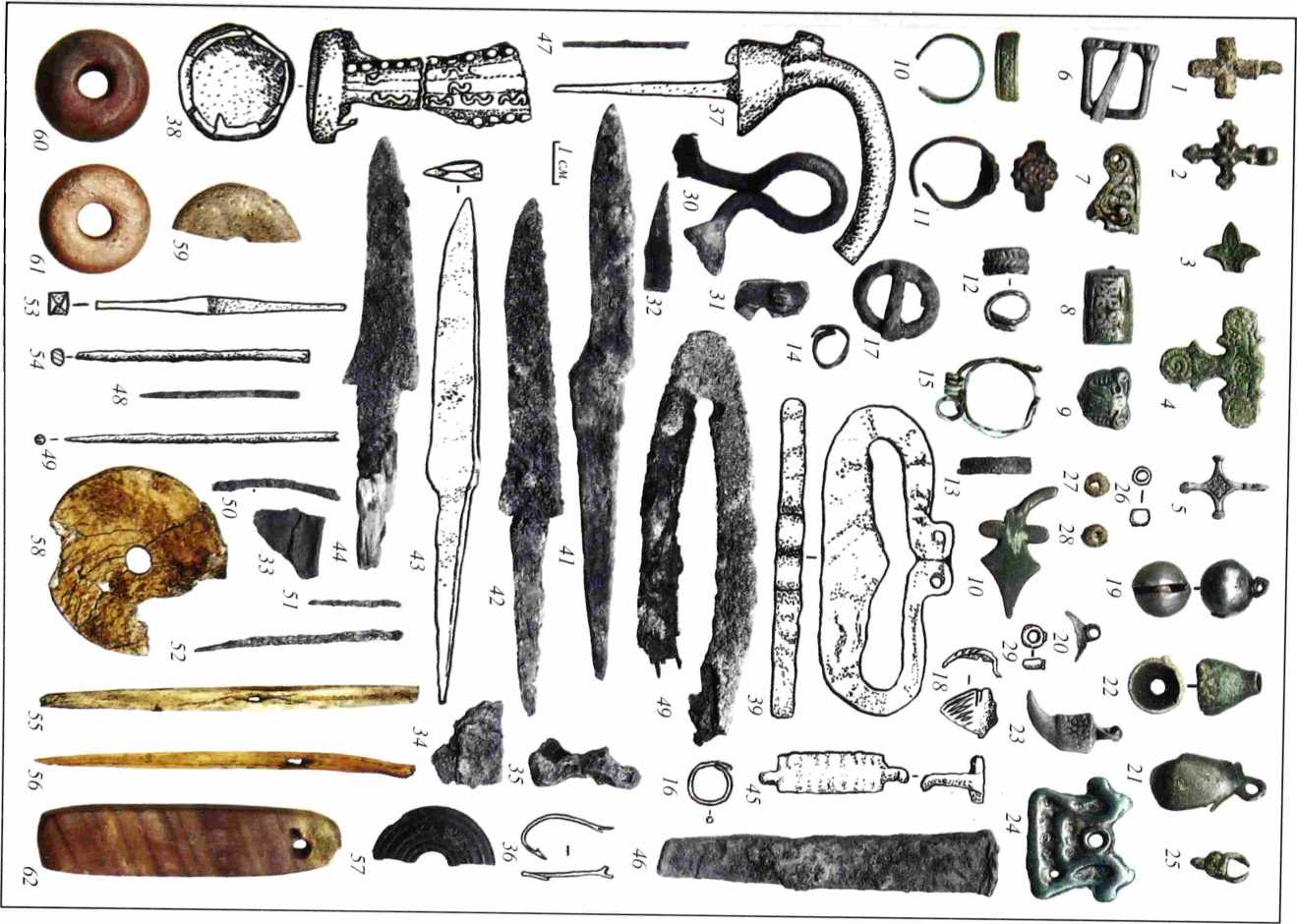

Рис. XL Поселение Минино 6

/ - общий вид раскопа 2003 г.: 2 - раскоп 2001 г., в зачистке контуры средневековых ям. прорезанные бороздами поздней распашки

Рис. XII. Поселение Минино 6. Вещевой материал

1-36 - цветной металл; 37-56 - железо; 57-58 - рог; 59-62 - камень

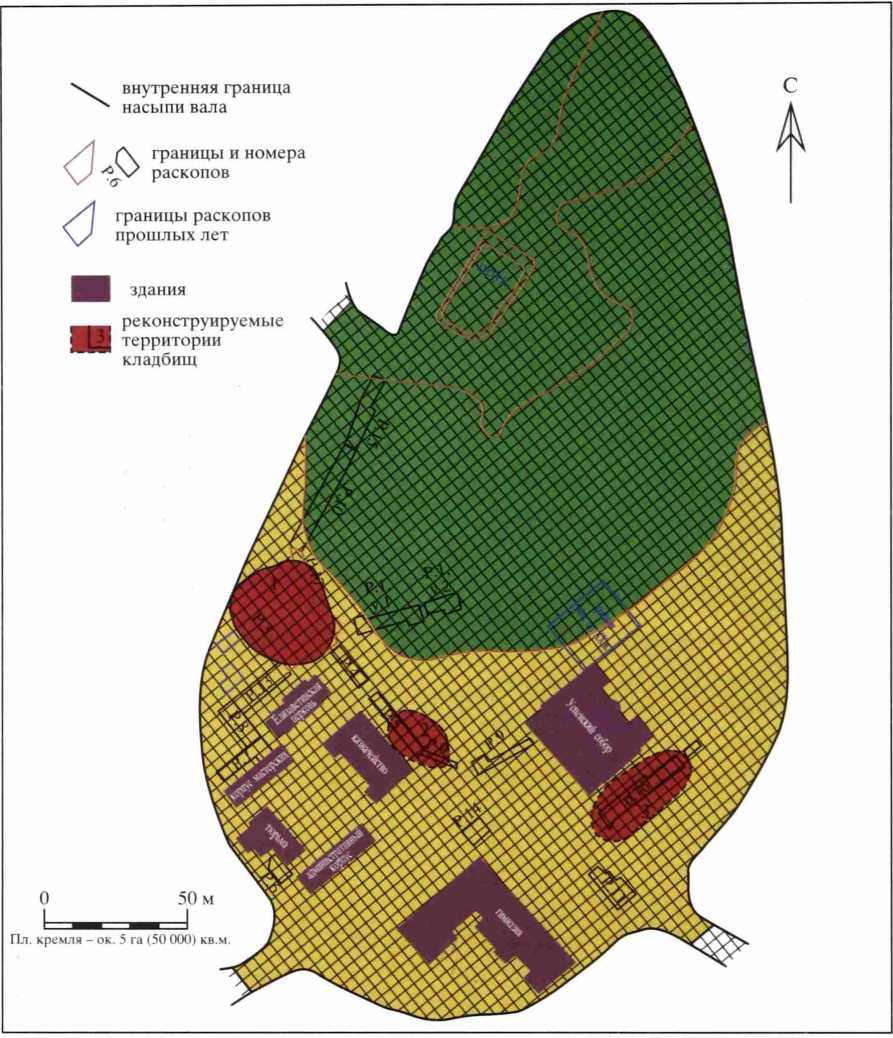

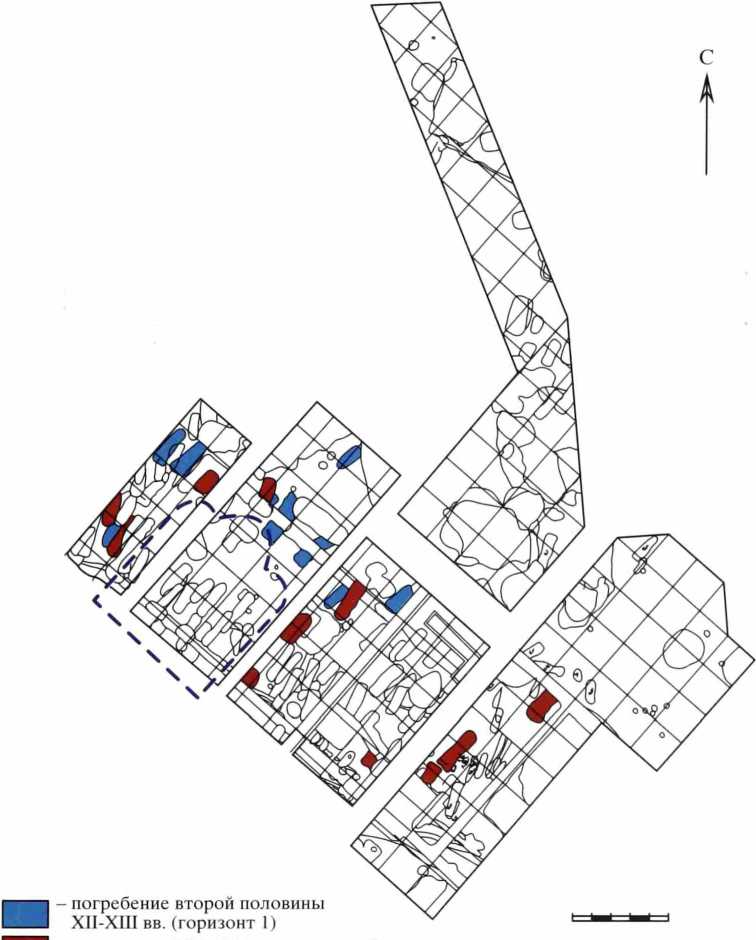

Рис. XIII. Город Дмитров. Расположение раскопов и некрополей на территории кремля

| - погребение XLII-XIV вв. (горизонт 2)

I— i - предполагаемое местонахождение церкви второй половины

1__I XII-XIV вв.

।— ^ место предполагаемого нахождения церкви конца XVI- — —J начала XVII вв. (горизонт 3 и 4)

Рис. XV. Дмитровский кремль. Некрополь 1. Погребения XV-XVII вв. и предполагаемое местонахождение церкви Дмитрия Солунского в этот период

Данные письменных источников о существовании “Нового дворцового денежного двора” были столь единичными и косвенными, что не позволили историкам-нумизматам сделать вывод о существовании в Москве третьего денежного двора помимо известных двух - в Кремле и Нового английского. Раскопки на Романовом дворе с неопровержимостью доказали, что третий монетный двор все-таки был и находился он на отошедшем в 1655 г. в дворцовое ведомство дворе умершего боярина Н.И. Романова. Технологический цикл производства монет из проволоки теперь стал ясен в деталях, начиная с этапа нарубания проволоки. Важно подчеркнуть, что удалось установить, что помимо проволоки в редких случаях использовались узкие продолговатые пластины (Глазунова и др., 2002). Судя по тому, что анализ отпечатков штемпелей на найденных в раскопках монетах показал, что для работы использовались инструменты, взятые как на кремлевском дворе, так и на Новом английском, а собственных, с особыми буквенными обозначениями, создано не было, можно думать, что деятельность Нового дворцового денежного двора относилась к последним годам реформы. Письменные источники отразили картину катастрофического воровства на Новом английском денежном дворе. Археологические данные, полученные на Романовом дворе, свидетельствуют о том же. Было найдено несколько наскоро спрятанных кладов готовых монет и заготовок, утаить которые могли лишь работники двора. Вполне вероятно, что именно учреждение Нового дворцового денежного двора способствовало распространению слухов о том, что высшие должностные лица государства бесконтрольно “чеканят на себя” (Мей-ерберг, 1997. С. 160), и в конечном счете спровоцировало гиперинфляцию и медный бунт 1662 г.

Список литературы Итоги раскопок на «Романовом дворе» в Москве

- Александровский А. Л., Бойцов И. А., Кренке Н.А., Спиридонова Е.А., Станюкович А.К., 1998. Раскопки во дворе Московского университета: Опыт комплексного подхода к изучению городского культурного слоя//Естественнонаучные методы в археологии. М. Вып. 2.

- Александровский А.Л., Кренке Н.А., 1993. Изучение средневековых пахотных горизонтов в Москве и Подмосковье//КСИА. Вып. 208: Средневековая археология Восточной Европы.

- Бойцов И.А., Кренке Н.А., Понсов В.А., 1999. Постройка денежного двора и инструменты денежных мастеров середины XVII в. из раскопок на «Романовом дворе»//Седьмая всероссийская нумизматическая конференция: Тез. докл. М.

- Векслер А.Г., 1996. Историко-археологическое заключение в связи с реконструкцией дома № 4 по ул. Грановского (Романов пер.)//Архив Управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы.

- Веселовский С.Б., 1963. Исследования по истории опричнины. М.

- Воронова Н.В., Панова Т.Д., 1998. «Наветом и отравами царицу изведоша»//Наука в России. М. № 3.

- Гайдуков П.Г., Кренке Н.А., 1999. Медные монеты XV-XVI вв. из раскопок на Романовом дворе в Москве//Седьмая всероссийская нумизматическая конференция: Тез. докл. М.

- Глазунова А.Н., Колызин А.М., Кренке Н.А., Медведев П.В., 2002. Клад заготовок для чеканки медных монет мелких номиналов середины XVII в., найденный при раскопках в Москве в Романовом переулке//Десятая всероссийская нумизматическая конференция: Тез. докл. М.

- Елкина И.И., 1999. Археологический текстиль из раскопок в Романовом переулке в Москве//Проблемы истории Московского края. М.

- Коваль В.Ю., 2001. Белоглиняная керамика в средневековой Москве//РА. № 1.

- Кондратьев И.И., Кренке Н.А., 2003. Опричный двор Ивана Грозного: Археолого-геоморфологические и исторические данные//Древнерусское искусство: Русское искусство позднего средневековья. XVI век. СПб.

- Кренке Н.А., 2000. Нательные крестики из раскопок во дворе старого здания Московского университета//РА. № 1.

- Кренке Н.А., 2001. Денежный двор: Археологические открытия на территории Московского университета // Вестник РАН. Т. 71. № 6. (Пер. на англ.: The Mint: Archaeological Discoveries on the grounds of Moscow University // Herald of Russian Academy of Sciences. Vol. 71. № 3. 2001.)

- Кренке Н.А., Бойцов И.А., 1997. Раскопки во дворе Московского университета//АО 1996 г.

- Кренке Н.А., Бойцов И.А., Фролов М.В., 2000. Раскопки на «Романовом дворе» в Москве//АО 1998 г.

- Кренке Н.А., Глазунова А.Н., Глазунова О.Н., Жуковский М.О., Медведев П.В., Молошникова М.А., Нефедов В.С., Фараджева Н.Н., Янишевский Б.Е., 2003. Раскопки на Романовом дворе в Москве//АО 2002 г.

- Кренке Н.А., Мельникова А.С., Зайцев В.В., 2000. Новый дворцовый денежный двор в Москве XVII в. (Денежная реформа 1654-1663 гг. в контексте новых археологических открытий)//Очерки феодальной России. М. Вып. 4.

- Лаврентьев А.В., 2000. Двор бояр Романовых на Никитской и монетное производство в Москве времени денежной реформы 1654-1663 гг.//Вспомогательные исторические дисциплины. СПб. XXVII.

- Ламанский В., 1861. Сборник чертежей Москвы, ее окрестностей и города Пскова XVII столетия. СПб.

- Лихачева Э.А., Насимович Ю.А., Алексанровский А.Л., 1997. Ландшафтно-географические особенности Москвы//Природа. № 9.

- Медведев П.В., 2002. Описание конструкции печи//Кренке Н.А. Отчет об археологических раскопках на Романовом дворе в Москве в 2002 г. Т. 1. (Архив ИА РАН.)

- Мейерберг А., 1997. Путешествие в Московию//Утверждение династии. М. Московская керамика: Новые данные по хронологии. М., 1991.

- Низовцев В.А., 1997. Карта условно-восстановленных ландшафтов Москвы в I тыс. н. э.//История Москвы. М. Т. 1.

- Пушкин Б.С., 1914. Двор боярина Никиты Ивановича Романова//Старая Москва. М. Вып. 2. (Репринт 1993.)

- Рабинович М.Г., 1971. Культурный слой центральных районов Москвы//Древности московского Кремля. М.

- Скрынников Р.Г., 1975. Россия после опричнины. Л.

- Скрынников Р. Г., 1998. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Смоленск. Список опричников Ивана Грозного, 2003. СПб.

- Тарабрин И.М., 1936. Застройка по трассе метро от улицы Горького до улицы Фрунзе с XV по XX вв.//По трассе первой очереди Московского метрополитена. М.

- Шереметьев С.Д., 1911. Романов двор на Воздвиженке. СПб.

- Штаден Г. 1925. О Москве Ивана Грозного. М.

- Beliaev L., Krenke N., 2003. The Romanovs' Headquarters//Athena Review. Vol. 3. №. 4.