Иттрийсодержащие цирконы из псефитов россыпепроявления Ичетъю

Автор: Макеев Б.А., Глухов Ю.В., Варламов Д.А., Шевчук С.С., Исаенко С.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (230), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения эпигенно-модифицированных иттрийсодержащих цирконов из девонских конглобрекчий пижемской свиты (D 2 pg ) россыпепроявления Ичетъю (Средний Тиман). Предполагается, что продукты эпигенетической модификации иттрийсодержащих цирконов и ассоциирующие с ними фосфорсодержащие редкоземельные акцессорные минералы (ксенотим, монацит, флоренсит) связаны с одной и той же Тиманской металлогенической формацией, образовавшейся в результате гидротермально-метасоматических преобразований региональных докембрийских (метаморфических) комплексов пород.

Иттрийсодержащие цирконы, ксенотим, монацит, фосфорсодержащие редкометалльные и редкоземельные минералы, девонские псефиты, россыпепроявление ичетъю, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/149128618

IDR: 149128618

Текст научной статьи Иттрийсодержащие цирконы из псефитов россыпепроявления Ичетъю

При изучении акцессорных минералов комплексного среднетиман-ского золото-алмазно-редкометалль-ного россыпепроявления Ичетъю1 [1, 2, 7, 8] были обнаружены необычные эпигенномодифицированные иттрийсодержащие цирконы. Сведения по этим цирконам, по нашему мнению, могут быть важны для выяснения генезиса редкометалльной формации, продукты разрушения которой

1 Прежнее название Ичет-Ю.

аккумулировались в девонских псефитах пижемской свиты (D 2 pg ) на Среднем Тимане. В данной статье мы излагаем результаты их изучения.

Методы исследований

Ренгенофлюоресцентный анализ (РФА) цирконов проводился в режиме «полуколичественного определения» на энергодисперсионном спектрометре Horiba MESA-500W (анали тик С. Т. Неверов). Структурные характеристики были получены методом спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР) на спектрометре LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon), в условиях комнатной температуры использовались красная линия 633 нм (He—Ne-лазер мощностью 20 мВт) или зелёная линия 515 нм (Ar-лазер мощностью 120 мВт). Кроме того, был сделан рентгеновский дифракционный анализ (условия: камера Дебая-Шеррера радиусом 28.65 мм, УРС —

-

55, Cu-анод, сила тока 10 mA, напряжение 30 kV, фильтрование не проводилось). Параметры элементарной ячейки рассчитывались методом наименьших квадратов. Элементный состав и морфология неотпрепариро-ванных зёрен и сколов исследовались на электронном сканирующем микроскопе Tescan VEGA 3LMN и энергодисперсионном спектрометре INCA Energy 450. Полированные препараты изучались в ИЭМ РАН на микрозон-довой аппаратуре, включающей: цифровой электронный сканирующий микроскоп Tescan VEGA-II XMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450, цифровой электронный сканирующий микроскоп CamScan MV2300 (VEGATS 5130MM) с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350, а также систему рентгеноспектрального микроанализа Link INCA Energy (рабочее напряжение 20 kV).

Результаты исследований

Непохожие на обычные цирконы, иттрийсодержащие цирконы обнаруживались в россыпепроявлении Ичетъю, как правило, во всех шлиховых пробах девонских конглобрекчий и песчаников в количестве от нескольких единиц до десятка зёрен на 0.01 м3 исходной пробы. Размеры индивидов варьировались в диапазоне 0.2— 0.5 мм. Непрозрачные иттрийсодержащие цирконы имеют белёсый цвет с оттенками коричневато-серого (кремового). По цветовой гамме иттрийсодержащие цирконы Ичетъю нередко напоминают флоренситы, но отличаются от них ясно выраженной ма-тированностью поверхности (у флоренситов она обычно идеально гладкая, глянцевая, «леденцовая»).

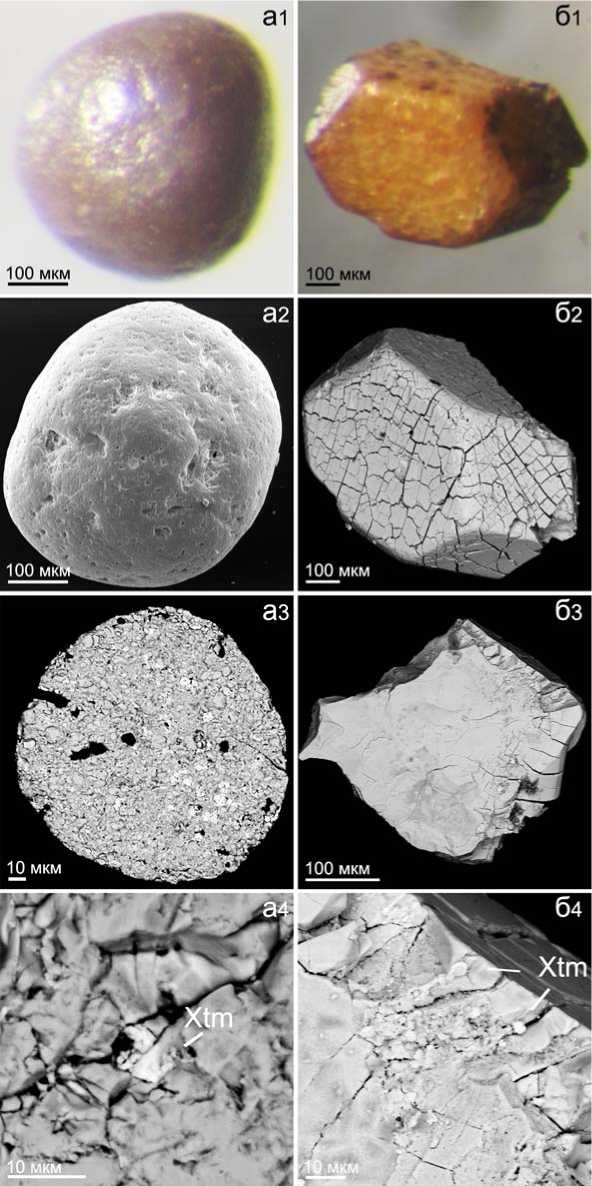

Иттрийсодержащие цирконы имеют чаще всего округлую форму (рис. 1, а1, а2). У некоторых из них едва различим призматический габитус. Весьма редки иттрийсодержащие цирконы с ясными гранными формами. Один из таких идиоморфных кристаллов (рис. 1, б1, б2) отличается специфичным жёлто-оранжево-коричневым цветом и аномально высокой трещиноватостью.

Поверхность зёрен иттрийсодержащего циркона механически сильно изношена. У индивидов призматического габитуса это заметно по характерному округлению рёбер. Не исключено, что общая округлость зерен циркона вполне могла быть вызвана также и процессами растворе ния. На это указывает наличие у циркона участков весьма гладкой, по-видимому некогда единой поверхности и явно более поздних участков (выбоин) с грубым бугорчато-ямча-тым микрорельефом.

Микротрещиноватость — характерный признак иттрийсодержащих цирконов. На сколах и срезах индивидов отчётливо вцдна пронизывающая их сеть трещин. У упомянутого выше

Рис. 1. Эпигенно-модифицированные округлый (а) и эвгедральный (б) иттрийсодержащие цирконы с аномальной окраской. Вверху (а1, б1) — изображение под оптическим бинокулярным микроскопом, остальные — растровое изображение (СЭМ)

трещиноватого идиоморфного кристаллика плотность трещин заметно выше вблизи поверхности, что видно на сколе (рис. 1, б3).

На срезах многих округлых индивидов иттрийсодержащих цирконов обнаруживается их сложное неоднородное строение (рис. 1, а3). Судя по изменению атомной плотности, внутреннее строение цирконов напоминает мелкополикристаллический агрегат.

Основная масса индивидов разбита микротрещинами на обломки (своего рода «микродетрит») размером от первых единиц до первых десятков микрометров, которые как бы «сцементированы» по этим самым трещинам менее плотным веществом (более тёмный цвет в режиме обратно-рассеянных электронов). Кроме того, в данном микроагрегате обнаруживается множество микроминеральных включений (кварц, силикаты, фосфаты) и пустот размером от первых единиц до нескольких десятков микрометров. В редких случаях у иттрийсодержащих цирконов наблюдается такая же реликтовая зональность, как у обычных розовых и тёмно-вишнёвых радиационно-окрашенных цирконов из отложений пижемской свиты. Подробными сведениями по ним мы пока не располагаем.

По данным РФА, содержание иттрия в иттрийсодержащих цирконах обычно не превышает первые массовые проценты Y 2 O 3 . При повышенном содержании иттрия в спектрах рентгеновской флюоресценции этих цирконов также регистрируются и линии фосфора. Спорадически отмечается присутствие следов гафния и железа.

По данным микрозондового анализа, сама матрица цирконов содержит небольшое количество иттрия — от следовых значений до первых единиц мас. %. Характерно постоянное присутствие гафния (первые массовые проценты). В нескольких анализах на поверхности цирконов фиксировались следовые содержания иридия и платины, требующие аналитического уточнения.

Высокие концентрации иттрия в цирконах коррелируются с эпигенетическими выделениями (около микрометра) ксенотимовых фаз, которые находятся в микротрещинах или образуют корки на поверхности цирконов (рис. 1, а4, б4). Помимо иттрия в составе ксенотимов постоянно присутствует некоторое количество тяжёлых лантаноидов — самария, гадолиния, диспрозия, гольмия, эрбия, иттербия (см. таблицу). В ксенотимовой фазе на их долю в сумме приходится примерно около 50 % от массы иттрия (в пересчёте на Y2O3). В одной из проб был обнаружен ксенотим с необычно повышенным содержанием гадолиния (см. таблицу). В спектрах постоянно регистрируется торий (первые массовые проценты ThO2). Спорадически отмечаются следы скандия, кальция, железа, алюминия, европия, тербия и урана. Кроме ксенотима в иттрийсодержащем цирконе также присутству ют микровыделения монацита нео-дим-лантан-цериевого состава.

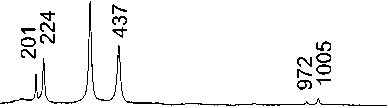

По данным спектроскопии комбинационного рассеяния, иттрийсодержащие цирконы характеризуются более низкой степенью кристалличности по сравнению с обычными радиационно-окрашенными тёмновишнёвыми цирконами россыпепро-явления Ичетъю. Соответствующие пики в спектрах иттрийсодержащих цирконов (202,220, 345,431, 995 см-1) заметно уширены, а их максимумы сдвинуты в сторону низких частот (рис 2, б). В их спектрах КР выделяется широкая структурированная полоса с двумя основными диффузными максимумами в области 1000—3000 см-1, обусловленная наличием слабоупорядоченного углеродного вещества. Такая же полоса оказалась характерной для тёмных пигментных пятен, имеющихся на изученных зёрнах ксенотима. Присутствие углеродсодержащей примеси рассматривается нами в качестве одной из возможных причин устойчиво низких сумм компонентов в некоторых микрозондо-вых анализах. По данным КР, в углублениях на поверхности одного из зерен иттрийсодержащего циркона есть ярозит (охристые жёлто-коричневые землистые выделения). На это указывают линии 138, 221, 433, 623, 1006, 1100 см-1 в спектре КР (рис. 2, в).

При проведении дифрактометрического рентгеноструктурного анализа существенных отличий между иттрийсодержащим и обычным радиационно-окрашенным цирконом обнаружить не удалось. Параметры элементарной ячейки иттрийсодержащего циркона в пределах погрешностей анализа соответствуют справочным данным. Следует отметить, что в одной из диф-рактограмм зафиксированы линии примесного ксенотима.

Обсуждение результатов

Тесные кристаллогенетические взаимоотношения фосфатных эпигенных минералов с цирконами неоднократно отмечались при изучении акцессорных минералов Тимана. Так, О. С. Кочетков [3] отмечал ксе-нотимовые каймы на регенерированных и нерегенерированных цирконах из метаосадочных пород докебрийс-ких комплексов. Ксенотим-монаци-товые каймы им были обнаружены у некоторых редких цирконов из девонских кварцевых песчаников тра-вянской свиты на Северном Тимане.

Сростки циркона с ксенотимом и реже с монацитом повсеместно наблюдались в среднедевонских отложениях Среднего Тимана (в Среднети-манской терригенно-минералогической провинции — по О. С. Кочеткову). По мнению О. С. Кочеткова, источниками обломочного материала и акцессорных минералов (в том числе ксенотимов и монацитов) для этой провинции служили местные породы метаморфического комплекса, в состав которых входили метасоматиты, аналогичные тем, что имеют выходы на рр. Бобровая, Косью и Мезень.

-

А. Б. Макеев и его коллеги [5] при изучении коренных щелочных метасоматитов и марганценосных продуктов их выветривания на самом возвышенном месте Тимана — Чет-ласском Камне — и в его восточном обрамлении отмечали эпитаксичес-кие нарастания ксенотима на кристаллических индивидах циркона(Во-рыквинская площадь). Также наблюдались как полное обрастание ксенотимом зерен циркона, так и сложные сростки отдельных кристаллов циркона с агрегатами ксенотима. Подобные формы срастания ксенотима и циркона были встречены в том числе на Светленской и Павьюгской площадях. По данным А. Б. Макеева и его коллег, при интенсивном метасоматозе аллотигенные цирконы, находящиеся в алевросланцах и кварцитопесча-никах рифейских метаморфических комплексов, подвергаются специфичным преобразованиям. В том числе для них характерны малаконизация, регенерация с образованием циртоли-тов желто-оранжевых, коричневых, розовато-коричневых, серых и мутнобелых тонов. Для всех этих метасоматически образованных цирконов характерно повышенное содержание микропримесей — редких земель, гафния, тория, урана и свинца.

По данным другой работы А. Б. Макеева и его соавторов [4], среди цирконов из девонских конглобрек-чий Ичетъю есть разновидности с повышенным содержанием «ксеноти-мового компонента» в отдельных зонах роста. Кроме того, в этих же кон-глобрекчиях встречаются малаконы (ямагучилиты) также с весьма высоким содержанием «ксенотимового компонента» (30—55 %), которые отличаются поликристаллической текстурой, метамиктным строением, нерегулярной пятнистой белой катодолюминесценцией. В выборке, изученной этими авторами, были обна-

Состав индивидов эпигенно-модифицированных иттрийсодержащих цирконов и микровключений в них ксенотима и монацита (данные микрозондового анализа, непрепарированная поверхность), мас. %

|

Компонент |

2559-ИЧЕ-12/47 |

2559-ИЧЕ-12/63 |

2561-ИЧЕ-12/499 |

2567-ИЧЕ-12/138 |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 1 |

6 |

7 |

8 |

9 I |

10 |

И |

12 |

|

|

А12о3 |

1.40* |

— |

1.25* |

— |

0.37* |

5.11* |

1.12* |

7.53* |

||||

|

SiO2 |

23.61 |

2.97* |

2.61* |

25.89 |

7.86* |

3.83* |

27.35 |

10.58* |

12.02* |

21.90* |

||

|

р2о5 |

0.42 |

31.41 |

21.46 |

1.22 |

31.77 |

30.19 |

0.75 |

18.35 |

20.28 |

12.14 |

33.89 |

28.84 |

|

к2о |

- |

— |

— |

- |

0.36* |

- |

— |

- |

— |

0.90* |

- |

— |

|

СаО |

0.96* |

0.78* |

1.08* |

0.24* |

0.33* |

0.18* |

0.83* |

0.49* |

0.32* |

0.15* |

0.21* |

|

|

SC2O3 |

— |

— |

0.18 |

— |

— |

— |

— |

0.24 |

0.31 |

— |

— |

— |

|

тю2 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.51* |

— |

— |

— |

|

FeO |

1.24* |

— |

— |

0.88* |

0.49* |

— |

0.28* |

0.73* |

0.73* |

0.84* |

— |

— |

|

y2o3 |

1.53 |

36.73 |

23.84 |

1.69 |

32.38 |

34.98 |

0.17 |

18.47 |

24.69 |

1.61* |

26.32 |

24.09 |

|

ZrO2 |

53.67 |

5.65* |

- |

60.00 |

- |

7.40* |

57.02 |

24.57* |

25.26* |

27.63* |

- |

- |

|

La2O3 |

- |

— |

— |

— |

— |

- |

— |

- |

— |

7.66 |

0.22 |

— |

|

Се2О3 |

- |

— |

- |

— |

- |

- |

— |

0.79 |

- |

12.35 |

- |

- |

|

Рг2О3 |

- |

— |

- |

— |

- |

- |

— |

- |

- |

1.08 |

- |

0.13 |

|

NdgOg |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

- |

— |

3.71 |

0.04 |

— |

|

Sm2O3 |

— |

0.49 |

0.82 |

— |

0.90 |

0.68 |

— |

— |

0.47 |

0.70 |

2.55 |

0.96 |

|

Eu2O3 |

— |

— |

0.75 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

2.55 |

0.73 |

|

Gd2O3 |

- |

4.78 |

4.25 |

— |

4.24 |

4.57 |

— |

1.32 |

1.70 |

- |

19.78 |

5.18 |

|

Tb2O3 |

- |

— |

0.71 |

— |

— |

- |

— |

- |

— |

- |

2.10 |

1.12 |

|

Dy2O3 |

- |

5.86 |

5.55 |

— |

5.37 |

5.46 |

— |

2.16 |

3.28 |

- |

6.72 |

5.50 |

|

Ho2O3 |

— |

— |

0.89 |

— |

1.09 |

1.24 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

|

Er2O3 |

- |

3.43 |

2.46 |

— |

3.18 |

3.02 |

— |

1.83 |

2.46 |

- |

2.26 |

1.59 |

|

Tm2O3 |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.13 |

||

|

Yb2O3 |

— |

3.31 |

1.78 |

— |

2.91 |

2.69 |

— |

1.56 |

2.42 |

— |

1.07 |

2.12 |

|

PbO |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

0.11 |

0.46 |

|

PtO2 |

- |

— |

2.68* |

— |

— |

- |

— |

- |

— |

- |

- |

— |

|

ню2 |

1.23 |

— |

— |

1.86 |

— |

- |

1.69 |

- |

0.01* |

0.94* |

- |

— |

|

IrO2 |

- |

— |

— |

2.69* |

— |

- |

— |

- |

— |

- |

- |

— |

|

ThO2 |

- |

— |

0.60 |

— |

1.23 |

1.38 |

— |

1.26 |

1.58 |

1.04 |

0.50 |

0.98 |

|

uo2 |

- |

— |

0.46 |

— |

— |

- |

— |

- |

— |

- |

0.33 |

0.32 |

|

Сумма |

84.06 |

94.63 |

69.82 |

96.56 |

92.02 |

95.77 |

87.81 |

87.80 |

97.33 |

100.35 |

98.59 |

72.36 |

Кристаллохимические формулы микровключений

2559-ИЧЕ/47 (2)

2559-ИЧЕ/47 (3)

2559-ИЧЕ/63 (5)

2559-ИЧЕ/63 (6)

2561-ИЧЕ/499 (8)

2561-ИЧЕ/499 (9)

2561-ИЧЕ/499(10)

2567-ИЧЕ/138(11)

2567-ИЧЕ/138(12)

(Yo.77Dyo.O5Ero.O5Ybo.O4Gdo.O3Ceo.O2SCo.O2Tho.O2)PG4

(Ceo.47Lao.3oNdo.i4Pro.o4Smo.o3Tho.o2)P04

Примечание. В верхнем ряду таблицы — номера образцов, под ним — номера анализов. Все пробы отобраны из конглобрек-чиевого интервала пижемской свиты (D 2 pg ) на участке К-100 россыпепроявления Ичетъю. Анализы 1,4, 7 — циркон, 10 — монацит, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 — ксенотим. Звездочкой отмечены значения, связанные с цирконовой матрицей или примесными фазами.

ружены редкие зональные индивиды циркона, аномально обогащённые примесями P2O5, Y2O3, Dy2O3, Ce2O3, UO2, ThO2, TiO2, Nb2O5, Al2O3, FeO и CaO. Суммарное содержание примесных компонентов находится в интервале от 6 до 15 %. По мнению А. Б. Макеева и его коллег, источником циркона в конглобрекчиевых горизонтах Ичетъю могли быть редкоме-талльные метасоматиты и породы кристаллического фундамента.

В литературе приводятся описания иттрийсодержащих цирконов из других регионов. Так, к примеру, совсем недавно С. Г. Скублов и его коллеги [6] сообщили о находке цирконов, аномально обогащённых иттрием и редкоземельными элементами, в породах Балтийского щита. Причём повышенные содержания иттрия, по сведениям этих авторов, были характерны для однородных кайм специфичной неметасоматической приро ды. Они предполагали, что эти каймы представляют собой поздние ростовые зоны в минерале. Кстати, похожие зональные цирконы имеются в девонских псефитах Ичетъю.

Большая часть изученных нами ичетъюских иттрийсодержащих цирконов с аномальной кремовой окраской имеет, очевидно, несколько иное происхождение. Подобные цирконы в вышеуказанной работе [6] относятся к гидротермально-метасоматичес-

ким образованиям. В самом деле, описанные нами округлые иттрийсодержащие цирконы с неоднородным строением больше всего подходят именно под это определение. Их своеобразное анатомическое строение обусловлено процессом замещения, весьма характерным для индивидов минералов, подвергшихся метасоматозу. Специфичная окраска (последствия термообесцвечивания?) иттрийсодержащих цирконов появилась в результате гидротермально-метасоматического воздействия.

Характерной особенностью метасоматически переработанных цирконов считается специфическая, сложная форма реакционных каём. У большинства округлых кремовых ичетъюских иттрийсодержащих цирконов мы таких каём не наблюдали, очевидно вследствие того, что они представляют собой полнотельные псевдоморфозы. Отмеченный нами выше сильно трещиноватый кристалл циртолитоподобного циркона — это, возможно, какой-то отдельный частный случай кратковременного воздействия высокотемпературного флюида на иттрийсодержащий циркон. Внешние части этого циркона отличаются от центра обилием микротрещин и акцессорных микроминералов. Последние в изобилии встречаются и у округлых иттрийсодержащих цирконов.

Причины аномального концентрирования иттрия (и тяжёлых REE) в цирконах досконально пока ещё не изучены, однако мы склоняемся к версии о первоначальном глубинном происхождении иттрийсодержащих цирконов, встречающихся в конглобрекчиях и песчаниках Ичетъю. Именно для глубинных цирконов характерно концентрирование гафния, которое отмечается и у ичетъюских цирконов. Трещиноватость данных цирконов однозначно указывает на то, что минералы глубинного происхождения, которым свойственно напряжённое состояние, оказались вблизи земной поверхности вследствие скоротечного вулканического процесса. Соответствующие глубинным обстановкам высокие значения температуры и давления первоначально обеспечивали вхождение иттрия и других примесей в структуру циркона во время его кристаллизации.

LO LO со

т----------------------1----------------------1----------------------1-----------------------1----------------------г

100 300 500 700 900 1100

Относительное волновое число, см-1

Рис. 2. Спектры КР циркона: тёмно-вишнёвого радиационно-окрашенного (а), эпигенно-модифицированного иттрийсодержащего (б) и ярозита (в)

В связи с присутствием урана и тория в составе этих цирконов в начале их минералогической истории, у них могли быть определённые изменения метамиктного характера. Вероятно, отчасти поэтому для эпигенномодифи-цированных иттрийсодержащих цирконов характерна несколько пониженная степень кристалличности, выявленная методом спектроскопии КР. В то же время назвать данные цирконы метамиктными или малаконами в полном значении этих терминов не представляется возможным как раз из-за наличия у них настоящей кристаллической структуры. К тому же низкая степень кристалличности могла возникнуть совсем по другой причине, например вследствие их метасоматической переработки. Вместе с этим, учитывая выводы коллег [6], поздние наложенные процессы, наоборот, можно рассматривать как фактор, способствующий окристаллизованию и возвращению метамиктных (т. е. ради-ационно-аморфизованных) цирконов к состоянию их исходной структуры, после того как они утратили со временем радиоактивные элементы вследствие распада последних.

К основным признакам метасоматических преобразований цирконов относится наличие в них примесей акцессорных минера-лов[6]. В иттрийсодержащих цирконах обнаружены эпигенетические микровыделения кварца, силикатов, ксенотима и монацита. Присутствие в них таких же выделений фосфора, ксенотима и монацита не выглядит случайным. Практически во всех работах по иттрийсодержащим цирконам [6] упомянут механизм компенсации дефицита заряда, образующегося в структуре минерала вследствие ге-теровалентного изоморфного замещения Zr4+ на Y3+, путем внедрения в структуру циркона P5+ («ксенотимовая схема изоморфизма»). Таким образом, есть все основания полагать, что фосфор, так же как и иттрий, присутствовал в составе исходных цирконов. Последующее гидротермально-метасоматическое воздействие, очевидно, привело к глубокой трансформации исходной структуры иттрийсодержащих цирконов, а врезультате изменения термобарических условий появились самостоятельные ксенотимовые фазы. При этом, по-видимому, мог образоваться циркон, свободный от структурных примесей иттрия и фосфора. Естественно, какая-то часть пород, вмещающих глубинные цирконы, как правило, не входила в область гидротермально-метасоматического воздействия. По-видимому, по этой причине среди цирконов Ичетъю также выделяется группа реликтовых (зональных?) цирконов с иттрием, не подвергавшихся существенным эпигенетическим изменениям.

Заключение

Заканчивая обсуждение результатов изучения акцессорных эпигенно-модифицированных иттрийсодержащих цирконов из среднедевонских терригенных отложений пижемской свиты россыпепроявления Ичетъю и учитывая ранее опубликованные материалы [3—5], мы с полным основанием можем утверждать, что происхождение этих цирконов и ряда акцессорных фосфатных минералов (ксенотима, монацита и флоренсита) во многом может быть генетически связано с тектономагматической (и ме-таллогенической) активизацией на самом Тимане, сопровождавшейся рудоформирующими гидротермально -

метасоматическими процессами, которые охватывали, возможно, в доде-вонское время метаморфические комплексы пород Тиманского кряжа.

Иттрийсодержащие цирконы Ичетъю — это, несомненно, перспективный объект дальнейшего минералогического исследования. В частности, необычные по облику кремовые эпигенно-модифицированные ксенотим-иттрийсодержащие цирконы, по-види-мому, могут рассматриваться в качестве объектов, пригодных для датирования абсолютного возраста формирования гидротермально-метасоматической редкометалльной формации на Тимане.

Авторы признательны своим коллегам А. Е. Сухареву, В. А. Петровскому и А. Ф. Хазову, благодаря которым были успешно проведены полевые работы на россыпепроявлении Ичетъю, а также С. Т. Неверову, оперативно осуществившему ренгенофлюоресцент-ный анализ акцессорных минералов.

Исследования проводились при финансовой поддержке Программы Прези диума РАН № 27 (проект УрО РАН 12-П-5-1027), гранта НШ-4795.2014.5, гранта РФФИ: 14-05-00592а.

Список литературы Иттрийсодержащие цирконы из псефитов россыпепроявления Ичетъю

- Библиография по алмазоносности Урала / Сост. Т. В. Харитонов. 4-е изд., доп. Пермь, 2011. 836 с.

- Дудар В. А. Россыпи Среднего Тимана // Руды и металлы, 1996. № 4. С. 80-90. http://zoloto-almazy.narod. ru

- Кочетков О. С. Акцессорные минералы в древних толщах Тимана и Канина. Л.: Наука, 1967. 120 с.

- Макеев А. Б., Борисовский С. Е., Жиличева О. М. Типоморфизм циркона из конглобрекчий Ичетъю // Рудообразующие процессы: от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений: Материалы Всероссийской конференции (с международным участием), посвященной 100-летию со дня рождения акад. Н. А. Шило (1913-2008). Москва: ИГЕМ РАН, 2013. С. 217.

- Макеев А. Б., Лебедев В. А., Брянчанинова Н. И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с.

- Первая находка аномально (Y REE)-обогащенных цирконов в породах Балтийского щита / С. Г. Скублов, Ю. Б. Марин, О. Л. Галанкина и др. // Доклады АН, 2011. Т. 441. № 6. С. 792-799.

- Плякин А. М., Ершова О. В. История открытия и изучения УмбинскоСредненского полиминерального месторождения // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2011. № 7 (199). С. 25-29. http://www.geo.komisc. ru/images/stories/vestnik/2011/ 199/199_25-29.pdf

- Тиманский кряж / Ред.-сост.: Л. П. Шилов, А. М. Плякин, В. Ч. Алексеев: В 2 т. Т. 1. История, география, жизнь: Монография. Ухта: УГТУ, 2008. 339 с.