Из инструментария древнерусских мастеров - резчиков по камню

Автор: Медынцева А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена атрибуции редких каменных изделий - плещек - своеобразных каменных записных книжек, эквивалента средневековых цер для камнерезов, служивших для записей и рисунков. Они входили в рабочий набор мастеров-камнерезов для обучения и отработки приемов резьбы, рисунков и письма по камню. Материалом для идентификации предметов послужила надпись на одной из них, позволившая определить серию находок и их название - плешки (плещки), использовавшееся самими мастерами.

Древнерусские мастера-камнерезы, эпиграфика, литейные формы, церы, обучение письму, плешки

Короткий адрес: https://sciup.org/143166125

IDR: 143166125

Текст научной статьи Из инструментария древнерусских мастеров - резчиков по камню

Изделия из камня, шифера, сланца, известняка – иконки, кресты, литейные формы, пряслица – представляют золотой фонд артефактов древнерусского художественного ремесла. Находки этих предметов и сами камнерезные мастерские обнаружены при археологических раскопках во многих городах Древней Руси. Как правило, эти находки, обнаруженные или при раскопках, или в музейных собраниях, привлекают внимание исследователей и публикуются в первую очередь (начиная с XIX в.). Ассортимент резных изделий из камня хорошо известен и включает как уникальные произведения, так и серийные находки, легко поддающиеся определению. Но изредка среди каменных изделий встречаются находки, назначение которых неясно для современника, даже специалиста.

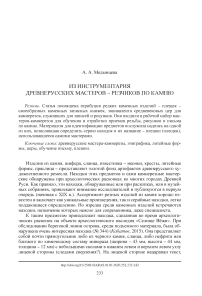

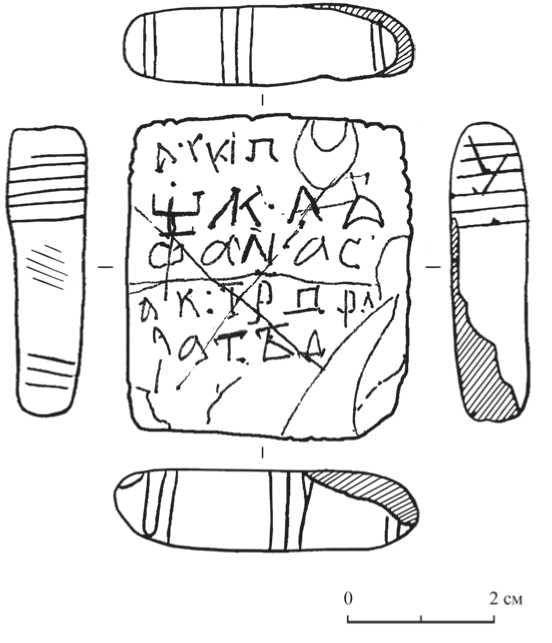

К таким предметам принадлежит находка, сделанная во время археологических раскопок на объекте археологического наследия «Селище Вёжи». При обследовании береговой линии острова, среди подъемного материала, была обнаружена очень интересная находка (№ 344) (Кабатов, 2015). Она представляет собой почти прямоугольник либо из черного камня, сланца, либо нефрита или близкого по химическому составу минерала (ширина – 43 мм, высота – 44 мм, толщина – 12 мм) с небольшими сколами в нижнем левом и верхнем левом углу лицевой стороны (следами сверления?). На лицевой стороне нацарапан текст, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.233-242

который размещен в 5 строк. На всех боковых гранях камня прослеживаются поперечные процарапанные линии глубиной 0,5–1 мм (рис. 1). Обратная сторона - гладкая со следами шлифования ( Гиппиус и др. , 2017). В 2015 г. текст был прочитан и прокомментирован А. А. Гиппиусом. Надпись читается следующим образом: а се п--/щка/wфонас[а] кто по[к]? / [р]а тъ д... Текст с конъектурой и переводом: се п(ло)щка Офонас<ьева>, а кто покра, тъ д<а будеть проклѧтъ>. А. А. Гиппиус на основе этимологического словаря М. Фасмера дал истолкование ключевого слова «площка» (раннедр.-рус. площька ) – производное от плоскыи ( Фасмер , 1987. С. 287). По его предположению, оно потенциально применимо к любому плоскому предмету. «Можно думать, что площка выступает в данном случае в значении современного плашка – пластина, плоский кусок чего-либо» ( Гиппиус и др. , 2017. С. 182). С прочтением, реконструкцией поврежденных букв, переводом и объяснением надписи вполне можно согласиться. Некоторое сомнение вызывает реконструкция ѡфонас < ьева >, предполагающая, что слово осталось недописанным. Такая реконструкция исходит из редкого для этого времени использования формы родительного падежа, хотя обычно значение принадлежности последовательно выражалось в древнерусском языке притяжательным прилагательным. Но если учитывать при реконструкции объективные данные, то следует признать, что для восстановления имени в притяжательной форме в третьей строке места для трех-четырех букв явно недостаточно, даже если предположить, что имя Афанасий могло выступать в надписи в виде одной из его известных сокращенных форм ( Офоносъ , Офанасъ и др.) Поэтому А. А. Гиппиус, следуя общепринятым грамматическим нормам, вынужден объяснить форму имени «не дописанной», вопреки объективным данным и важности указания имени во владельческой надписи с заклятием от кражи. Он отметил имеющие датирующее значение палеографические, орфографические и лингвистические особенности надписи, опираясь в первую очередь на данные берестяных грамот, позволившие ему датировать надпись и сам «предмет» XIV в. и указать смысловые аналогии. Содержательно и структурно надпись сходствует с тремя владельческими надписями на бытовых предметах, содержащими проклятие тому, кто его украдет или повредит. Это известные в литературе предметы с надписью: 1) граффито на рукояти ножа XI–XII вв. из Дрогичина: Ежьковъ ножь. А ижежкрадеть прокллтъ буд... ( Hiмчук , 2013. С. 138; Михеев , 2015. С. 317); 2) берестяная грамота № 957 начала XII в., представляющая собой надпись на донце или крышке берестяного лукошка: Воибо-удино лоукъньчо. Иже е уклъдеть, да прокллтъ боуде{оу}ть. А Шьвъко уелъ ( Янин и др. , 2015. С. 60-62), и 3) надпись на горшке из Ростиславля (летописного города в Рязанской земле), датируемом перв. пол. XIII в.: ...( д)алъ гороноць Юрию, а кт ( о ) возмь, а да i. . ( Коваль, Медынцева , 2013). По мнению А. А. Гиппиуса, связка А се ... А кто... сближает ее с таким известным памятником древнерусской эпиграфики, как надпись на чаре князя Владимира Давыдовича: А се чара кнл Володимирова Давыдовча. Кто из нее пь<еть>, тому на здоровье... ( Медынцева , 1991. С. 26) . При этом он полностью присоединяется к пересмотру традиционной датировки этого памятника перв. пол. XII в. А. А. Туриловым ( Турилов , 2009), датировавшим это известнейшее произведение древнерусского ремесла «на основе палеографического и лингвистического анализа надписи,

Рис. 1. Селище Вёжи. Предмет с надписью и рисунками, прорись (по: Гиппиус и др. , 2017)

а также стилистического анализа декора чары, никак не ранее второй половины XIII в., а скорее всего, первой половины XIV в.» (Гиппиус и др., 2017. С. 184). Сопоставляя надписи, А. А. Гиппиус высказывает мнение, что общность синтаксического оформления двух текстов, отличного от демонстрируемого надписями XI–XII вв., оказывается дополнительным аргументом в пользу датировки А. А. Турилова. При этом особенно показательной ему кажется «замена относительного иже на кто», ярко отражающая эволюцию данной конструкции в живой восточнославянской речи. «Заметим, что надпись на горшке из рязанского Ростиславля ведет себя в этом отношении уже как позднедревнерусский текст» (Там же). В данной небольшой заметке не место дискуссии о датировке одного из таких замечательных изделий, как «чара» Владимира Давыдовича, выкованная из цельного листа серебра. По современной лексике, это, скорее всего, «чаша» большого объема, вмещающая 8 литров, не имеющая аналогов по количеству истраченного на нее серебра. Отмечу только, что А. А. Гиппиус ссылается на мою работу 1999 г. Между тем в работе, изданной в 2012 г., более подробно рассматриваются особенности этого изделия и сравниваются палеографические данные черновой разметки и окончательной парадной надписи, во многом послужившие причиной передатировки (Медынцева, 2012). Дополнительно хотелось бы подчеркнуть, что «стилистический анализ декора» не имеет отношения к памятниками втор. пол. XIII – начала XIV в. Вероятно, следует еще раз более подробно остановиться на особенностях черновой и «парадной» надписи на чаре в другой работе. Нужно также отметить, что надпись на горшке из Ростиславля, нанесенная в процессе изготовления, использующая ту же формулу: а кто…, датируется вполне надежно началом XIII в. и стратиграфически, и по типу сосуда.

Что же касается надписи на «предмете» из селища Вёжи, с прочтением, датировкой и трактовкой надписи можно полностью согласиться. Но определение самого «предмета» требует дополнительных объяснений. Авторы заметки определить назначение предмета затрудняются и предлагают несколько возможных вариантов. Определению функционального назначения этого изделия как оселка мешают, по их мнению, его небольшие размеры, так как для безопасной работы с острой режущей частью затачиваемого предмета оселки должны иметь длину не менее 8–10 см. Наиболее вероятным им представляется предположение, что данный предмет, возможно, является заготовкой некой индивидуальной иконки или (амулета?) личного характера.

Не исключают они и предположения, что это своеобразная счетная бирка или опись товара, на которой фиксировались либо результаты определенной торговой сделки, либо наличие купленного или проданного товара; а грани плашки, где фиксируются хорошо читаемые насечки, вероятно, могут обозначать единицы, десятки, сотни, тысячи.

Таким образом, существует несколько версий предназначения «площки», но ни одной определенной, так как подобные памятники эпиграфики в Костромском Поволжье для периода конца XIII – начала XIV в. на сегодняшний день не имеют аналогий. Авторы публикации указывают только одну аналогию – поделку из черного полированного камня, выявленную в Костроме в середине 1990-х гг. С. И. Алексеевым (Археология Костромского…, 1997. С. 218. Рис. 53: 2 ), который определил ее как изделие, предназначавшееся для отливки конусовидного украшения. С обеих сторон плитки прослеживались прочерченные изображения животных и различные символы. С одной стороны – сказочное животное с головой огнедышащего дракона (?), с чешуйчатым телом и раздвоенным хвостом; с обратной – неоконченная автором композиция из солярного знака и прыгающего через него хищного животного. Рядом, возможно, символ мирового дерева. Находка обнаружена в пределах усадьбы костромского посада XIII в. (Там же. С. 218). Позже, в 2005–2006 гг., С. А. Вы-соковым на одной грани была прочитана руническая надпись – якобы текст скороговорки, пословицы или каламбура, основанного на игре слов, вносящей двусмысленность в словосочетание ( Высоков , 2006). По мнению издателей находки из Вёжи, в части прочтения надписи эта гипотеза не выглядит сколько-нибудь обоснованной, так как при прочтении использованы одновременно и древнегерманские и тюркские рунические знаки ( Гиппиус и др. , 2017. С. 182) Но относительно гипотезы об определении находки как литейной формы (или, вернее, предмета из обихода мастера-ювелира) основания имеются.

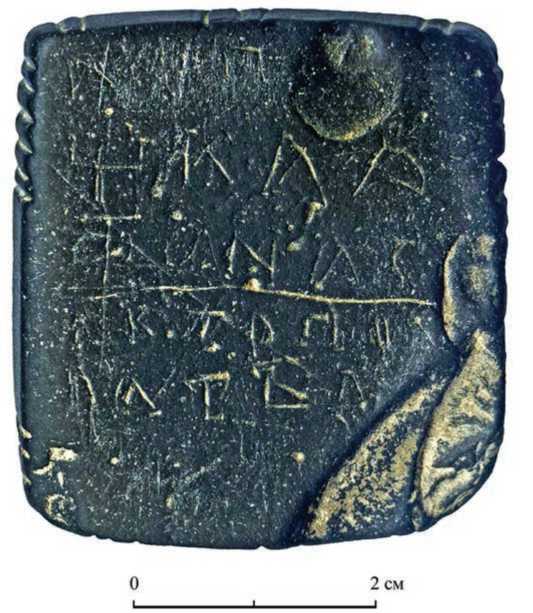

В 1958 г. в Полоцке, в раскопе, заложенном на Замковой горе близ Софии, был найден квадратный предмет из мягкого известняка (размерами 4,5–4,7 × 2 см) с прочерченными по нему надписью и рисунками (рис. 2). Он был опубликован Г. В. Штыховым, надпись прочитана и кратко прокомментирована Б. А. Рыбаковым. Обе заметки помещены в одном и том же номере журнала. Находка представляет собой каменную плоскую табличку, обнаруженную в слоях XIII– XVI вв. На ней кириллическими буквами прочерчен перечень татарских числительных от одного до десяти. По палеографическим признакам Б. А. Рыбаков датировал надпись XIV–XV вв. и соотнес ее с татарским населением Великого княжества Литовского, поселенного там Витовтом в 1397–1398 гг. ( Рыбаков , 1963). Г. В. Штыхов отметил, что на боковой грани имеются наброски рисунков человека и отдельно – части тела (руки и ноги) и что на лицевую сторону текст наносился неоднократно, так как поверхность таблички слегка вогнута от частого стирания прежних текстов. По его мнению, находка представляет своеобразную «записную книжку» ученика, учившегося на ней писать и читать, т. е., согласно современным представлениям, является эквивалентом восковых табличек (цер) для делового письма и обучения ( Штыхов , 1963).

Рис 2. Плещка Офоноса, фото (по: Гиппиус и др. , 2017)

Древнерусские деревянные церы стали известны несколько ранее. В Новгороде в 1954 г. была найдена деревянная дощечка пятиугольной формы с вырезанной на ней полной древнерусской азбукой в слоях рубежа XIII–XIV вв., по поводу которой А. В. Арциховский писал, что она является своеобразным учебным пособием и первой (на то время) находкой, демонстрирующей обучение письму ( Арциховский, Борковский , 1958. С. 78–81). С тех пор находки цер среди деревянных предметов из Новгорода стали довольно обычными, известны они и по находке в Берестье. В древнерусском языке они носили название «дщицы, доски» и использовались не только для обучения письму, но и для кратковременных записей ( Медынцева, Рыбина , 2014. С. 869) и даже для записи богослужебных текстов, например – древнейшей Новгородской псалтыри начала XI в. ( Янин и др. , 2014. С. 555, 556).

Но изданная в1963 г. каменная находка из Полоцка не привлекла особого внимания, даже кириллическая татарская надпись осталась без внимания. Не была она введена в научный оборот и как эквивалент средневековых цер. Внимания первоиздателей не привлекли ни рисунки, находящиеся на обратной и боковых сторонах пластины, ни даже кириллические буквы, представляющие начало кириллического алфавита. Лишь в 2011 г. И. Л. Калечиц в обобщающей работе по белорусской эпиграфике привела кириллическую транслитерацию надписи на лицевой (?) стороне, следуя расшифровке Б. А. Рыбакова, дала описание рисунков на обороте и боковых сторонах и прочтение начала кириллического алфавита ( Калечыц , 2011. С. 58, 59. Рис. 35). На оборотной стороне ею прочитаны четыре первые перевернутые буквы алфавитного ряда АБВГ, начерченные под погрудным изображением человеческой фигуры с остатками нимба вокруг головы, в котором исследовательница обоснованно видит попытку изобразить «икону», т. е. изображение святого (рис. 3). Относительно датировки она принимает точку зрения Б. А. Рыбакова, но по поводу отнесения авторства надписи носителю татарского языка высказывает некоторые сомнения, допустив мысль, что надписи, включая алфавит и счет, могли быть записаны учеником, практикующимся в написании алфавита и записавшим татарские числительные на слух, не зная татарского языка. При этом И. Л. Калечиц присоединяется к мнению Г. В. Штыхова, справедливо назвавшего каменную дощечку «записной книжкой ученика».

Но в действительности данная табличка не может быть названа церой ( cera (лат.) – воск) не столько из-за материала, сколько из-за отсутствия «ковчежца» на оборотной стороне, который заполнялся воском, предназначенным для записей по нему писалом (стило). Но «записной» книжкой это изделие названо быть может с той поправкой, что ученики, которые упражнялись в письме, рисовании, резьбе, сверлении отверстий, были мастерами-камнерезами. Об этом говорят и следы сверления, и глубокие вырезанные линии, и профессиональные наброски рисунков, среди которых имеется контур головы святого с нимбом (полоцкая находка).

Находка на селище Вёжи подобной таблички с надписью, хотя и несколько поврежденной, но убедительно прочитанной А. А. Гиппиусом, дает древнерусское название предметам этого типа, не известное ранее по другим письменным источникам: площки (плошки). Нужно отметить, что находки фрагментов

Рис 3. Находка из Полоцка, прорись (по: Штыхов , 1963)

плоских камней со следами сверления, рисунками и орнаментами известны довольно широко. Например, опубликована серия средневековых рисунков из Новгорода, в том числе на плоских камнях ( Rybina , 1992; Рыбина , 1998), часть из которых может являться обломками «плошек». Более убедительно с ремесленниками-камнерезами связываются рисунки на каменных пластинах, фрагментах литейных форм, оселках и обыкновенных речных гальках из Владимира и Суздаля, отмеченные чертами профессионального умения как рисовальщика, так и камнереза ( Седова , 2004). Некоторые из них обнаружены во Владимире среди отходов камнерезной мастерской, в тексте они обозначены как отщепы. Очевидно, мастера-камнерезы использовали любую подходящую плоскую каменную поверхность не только для обучения, но и для пробных набросков и отработки приемов сверления и резьбы по камню. Не все они по материалу годились для повторного использования – для этого нужен был мягкий, поддающийся выскабливанию известняк. Следы такого выскабливания отмечены на находках из Полоцка и Костромы (если судить по профилю изделия). Нет «ковчежца» у плещки из Вёж, хотя на ней имеются следы сверления. Очевидно, такими плешками дорожили, о чем недвусмысленно говорит владельческая надпись-заклятие на плещке Офоноса.

Таким образом, определяется серия находок, использовавшаяся мастерами-камнерезами для обучения письму и резьбе по камню, наглядно иллюстрирующая процесс обучения. Благодаря счастливой случайности, профессионализму

А. А. Гиппиуса и наблюдательности С. А. Кабатова и Е. А. Кабатовой эти изделия получили надежное древнерусское название, не известное по другим письменным источникам. Возможно, в дальнейшем среди отходов и фрагментов испорченных литейных форм из камнерезных мастерских будут обнаружены подобные плешки, до сих пор не привлекавшие внимание исследователей.

Список литературы Из инструментария древнерусских мастеров - резчиков по камню

- Археология Костромского края/Ред. А. Е. Леонтьев. Кострома: Гос. науч.-производ. центр по сохранению, реставрации и использованию ист.-культур. наследия Костромской обл., 1997. 276 с.

- Арциховский А. В., Борковский В. И., 1958. Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1953-1954 года. М.: АН СССР. 158 с.

- Высоков С. А., 2006. Результаты исследований надписи и изображения животного, помещенных в книге «Археология Костромского края», изданной в Костроме в 1997 г.//Вестник Костромской археологической экспедиции. Вып. 2. Кострома: Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области. С. 186-191.

- Гиппиус А. А., Кабатов С. А., Кабатова Е. А., 2017. Каменное изделие с надписью с селища Вёжи//АП. Вып. 13. М.: ИА РАН. С. 179-187.

- Кабатов С. А., 2015. Научный отчет по итогам археологических исследований (раскопок) в 2015 г. объекта археологического наследия «селище Вёжи», расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, Шунгенская с/а, остров Вёжи. Кострома: Кострома. 2 т.

- Калечыц I. Л., 2011. Эпiграфика Беларусi X-XIVстст. Мiнск: Беларуская навука. 272 с.

- Коваль В. Ю., Медынцева А. А., 2013. Новая эпиграфическая находка домонгольской эпохи с городища Ростиславль//Вопросы эпиграфики. Вып. VII: Материалы I Международной конференции. Ч. 2. М.: Ун-т Дмитрия Пожарского. С. 164-174.

- Медынцева А. А., 1991. Подписные шедевры древнерусского ремесла: Очерки эпиграфики, XI-XIII вв. М.: Наука. 237 с.

- Медынцева А. А., 2012. Чара Владимира Давыдовича как свидетельство межкультурных контактов//ПА. №1. С.144-157.

- Медынцева А. А., Рыбина Е. А., 2014. Цера//Древняя Русь в Средневековом мире: энциклопедия/Ред.: Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин. М.: Ладомир. С. 869.

- Михеев С. М., 2015. О двух древнерусских надписях из Белоруссии и Польши//Slověne = Словѣне: International Journal of Slavic Studies. Мoscow. Vol. 4. No. 1. Pt. 2. С. 311-323.

- Нiмчук В. В., 2013. Давньоукраїнський напис iз Дорогичина//Храм i люди: зб. статей до 90-рiччя з дня народження С. О. Висоцького. Київ: Мiнкульт України: нац. заповiдник «Софiя Київська»: IА НАН України. С. 138-142.

- Рыбаков Б. А., 1963. Татарская надпись из Полоцка//СА. № 4. С. 248-249.

- Рыбина Е. А., 1998. Рисунки средневековых новгородцев//Историческая археология. Традиции и перспективы: К 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина/Отв. ред. В. Л. Янин. М.: Памятники исторической мысли. С. 15-27.

- Седова М. В., 2004. Рисунки на камнях из Владимира и Суздаля//Археология и история Пскова и Псковской земли: материалы 50 научного семинара. Псков: Псковский гос. объед. ист.-архит. и худож. музей-заповедник. С. 358-366.

- Турилов А. А., 2009. Чара великого князя Владимира Давыдовича -памятник русской культуры XIV столетия//Московский Кремль XIV столетия. Древние святыни и исторические памятники: Памяти святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II: сб. ст./Отв. ред.: С. А. Беляев, И. А. Воротникова. М.: Северный Паломник. С. 393-399.

- Фасмер М., 1987. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М.: Прогресс. 830 с.

- Штыхов Г. В., 1963. Письмена на камне из Полоцка//СА. № 4. С. 246-248.

- Янин В. Л., Зализняк А.А., Гиппиус А. А., 2015. Новгородские грамоты на бересте. Т. XII: (Из раскопок 2001-2014 гг.). М.: Языки славянской культуры. 288 с.

- Янин В. Л., Зализняк А. А., Поветкин В. И., Рыбина Е. А., Гимон Т. В., 2014. Новгородская псалтырь//Древняя Русь в Средневековом мире: энциклопедия/Ред.: Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин. М.: Ладомир. С. 555-556.

- Rybina E. A., 1992. Recent Finds from Excavations in Novgorod//The Archaeology of Novgorod. Russia. Lincoln: Society for Medieval Archaeology. P. 160-192. (The Society for Medieval Archaeology Monograph Series; no. 13.)