Из истории археологических исследований Смядынского предместья в Смоленске

Автор: Бегунова В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Учет и охрана памятников археологии

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассказывается об истории археологических исследований известной исторической местности в Смоленске под названием Смядынь. На основании архивных данных и опубликованных материалов делается вывод, что эта территория была объектом пристального внимания как любителей старины, таки профессиональных археологов.

Смоленск, смядынь, борисоглебский монастырь, археологические исследования, краеведение, архитектурная археология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328257

IDR: 14328257

Текст научной статьи Из истории археологических исследований Смядынского предместья в Смоленске

В Смоленске до сегодняшнего дня сохранился ряд микротопонимов, которые выделяются своей древностью, среди них – Смядынь и расположенные поблизости Кловка, Свирская слобода. Рассматриваемая местность находится в западной части современного города на левом берегу Днепра. Она получила свое название по имени небольшого днепровского притока, речки Смядыни. Впервые в письменных источниках Смядынь как отдельная от средневекового города территория упоминается в Повести временных лет под 1015 г. в известном рассказе об убиении князей Бориса и Глеба. Муромский князь Глеб в начале плавания по Днепру из Смоленска в Киев остановился неподалеку от города на Смядыни, где и был убит. На протяжении почти всей истории Смоленска Смядынь оставалась ближним городским пригородом и лишь в XIX в. вошла в состав городской территории. В настоящее время здесь находится чудом уцелевший уникальный памятник архитектуры XII в. – церковь Михаила Архангела (Свирская), а также остатки нескольких храмов древнерусского времени – Борисоглебского, Св. Василия (рис. 1: с. 479), Спасского и других.

Важное место истории Смядыни отводилось в трудах известных смоленских историков-краеведов рубежа XIX–XX вв. Дореволюционные историки единогласно отмечали, что данная местность для Смоленска была тем же, чем Выш-город для Киева ( Писарев , 1894. С. 8; Орловский , 1909а. С. 221). По их мнению, эта часть города имела не только религиозное и торговое, но прежде всего – политическое значение с начала XII в. до момента переноса административного центра на Васильевскую (Вознесенскую) гору. И. И. Орловский очертил ее примерные границы. Так, по его убеждению, пространство Смядыни простиралось от р. Кловки с Троицким монастырем до церкви на современной Большой Краснофлотской улице (как считалось ранее – Козьмодемьянского монастыря) и от устья Смядыни до Спасской горы с одноименным монастырем ( Орловский , 2011. С. 59, 71) 1. Таким образом, эта территория, вероятно, не ограничивалась Борисоглебским монастырем и ближней береговой линией, но также включала значительную по площади «нагорную» часть. Орловский также объяснял большую заселенность Смядыни недостаточностью места внутри крепости. На это указывает и большее количество обнаруженных руин храмов в западном предместье города. С. П. Писарев же склонялся к тому, что изначально князья селились «особо от горожан». Но представление о том, что здесь была резиденция смоленских князей, очень спорно, археологическими данными не подтверждается. Версия об одновременном существовании «вечевого» и «княжеского» городов не получила поддержки у последующих исследователей зодчества древнего Смоленска ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 38).

На Смядыни находился один из первых смоленских монастырей – Борисоглебский, но время его основания неясно, равно как неизвестна и его дальнейшая история. В последний раз монастырь упоминается в раздельном межевом акте 1680 г. (Документ... С. 42).

Предполагалось, что первый монастырский деревянный храм мог быть возведен вскоре после убийства Глеба ( Орловский , 1909а. С. 204). Однако достоверные сведения есть только о строительстве XII в.: летопись содержит запись о том, что в честь первых русских святых в 1145 г. «заложиша церковь камену на Смядыне, Борис и Глеб, Смоленске» (НПЛ, 1950. С. 27). Храм простоял не менее шести столетий: здание было отмечено на плане В. Гондиуса 1636 г. Разрушение его началось, видимо, в конце XVIII в. и продолжалось в первой половине XIX в. В 1833 г. губернатор И. И. Хмельницкий распорядился брать из руин храмов кирпич и бутовый камень на постройку Смоленско-Московского шоссе.

В ходе этих работ были обнаружены два каменных саркофага. Один из них, по более позднему сообщению, был разбит на месте ( Писарев , 1894. С. 19; Орловский , 1909а. С. 289). О втором смоленский губернатор в донесении министру внутренних дел сообщал, что «нашел гробницу, сделанную ящиком из цельного известнякового камня длиною 2 арш. 15 верш. шириною 1 арш.» (РО НА ИИМК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 128. Л. 1). Сведения постоянно менялись. Так, в одном из писем сообщается, что при поднятии крышки был обнаружен «человеческий остов, у коего, вместо изголовья лежало несколько кирпичей, а далее пепел, вероятно от бывшего на усопшем платье». В другом письме министр внутренних дел был информирован об отсутствии там останков (Там же). Позднее вспоминалось о погребальном инвентаре с «символами княжеского звания» ( Писарев , 1894. С. 19; Орловский , 1909а. С. 289). Этот вероятный домысел объясняется тем, что современниками с начала открытия сохранившийся саркофаг воспринимался как княжеский, предположительно принадлежавший Давиду Ростиславичу ( Мурзакевич , 1835. С. 514; Троицкий , 1845. С. 2; РО НА ИИМК. Ф. 1. Д. 18. 1888в. Л. 4; Достопамятности... С. 3).

Долгое время гробница хранилась на полицейском дворе, а в 1848 г. была передана в «Смоленскую Заградскую Архангельскую» церковь как древнейшую в городе (Свирская) (РО НА ИИМК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 128). В настоящее время она хранится в Смоленском музее.

Очевидно, в связи с вновь возникшим интересом к этой случайной находке в 1844 г. в «Смоленских губернских ведомостях» появляется очерк о «предметах, достойных изучения», принадлежавший Н. Н. Мурзакевичу. Среди них на первом месте церкви, сохранившиеся «от незапамятной старины», и урочища, «драгоценные тем, что сохраняют в себе остатки существовавших на них зданий». К ним были причислены прежде всего развалины Смядынского монастыря ( Мурзакевич , 1844. С. 1).

По описанию современников, в конце XIX – начале XX в. остатки построек Борисоглебского монастыря представляли собой два больших «кургана» ( Писарев , 1894. С. 17; Орловский , 1909а. С. 198). На той же территории были расположены «развалины монастырских святых ворот, колокольни или даже особого монастырского храма» ( Орловский , 1909а. С. 199). Последний являл собой церковь Св. Василия, построенную на месте гибели Глеба, подобно церкви Василия в Вышгороде близ Киева, в которой поначалу были погребены Борис и Глеб.

Первые научные археологические исследования смядынских развалин были осуществлены представителями Московского археологического общества. В 1883 г. их провели председатель МАО граф А. С. Уваров и В. И. Сизов (рис. 2, а ). О результатах этой работы известно из краткой заметки автора исследований и публикаций в местной печати. Был обследован фундамент Борисоглебского храма, установлены его размеры, наличие трех апсид и приделов, в одном из которых найден «склеп с костями». В газетной информации также сообщалось, что храм имел «двойные стены с промежутком 12 вершков» (Городские известия. С. 3). Привлекла внимание форма кирпичей и разнообразные клейма на них ( Уваров , 1910. С. 393). По мнению последующих исследователей, Уварову удалось обнаружить следы южной галереи, о существовании которой он еще не предполагал и не решился обследовать это место ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 40).

В 1897 г. по поручению Императорской археологической комиссии в Смоленскую губернию направился художник Д. М. Струков с целью осмотра и снятия копий с древних предметов, имеющих научный интерес (РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 121. Л. 25). В письме-отчете он сообщил, что в Смоленске «на конце города, находится церковь в честь Св. Бориса и Глеба, замечательная своею архитектурой», от которой сохранился фундамент и часть стены. Струкова так заинтересовали эти руины, что он даже намеревался произвести раскопки и предлагал учредить охрану памятника старины, так как он находился под угрозой уничтожения – стены разбирались местными жителями на кирпичи. Однако ИАК вынуждена была отказать ему в просьбе о выдаче для этого средств, указывая на отсутствие «свободного кредита» (Там же. Л. 19 об., 26–28).

Сохранение и изучение Борисоглебских развалин стало также одной из первостепенных задач созданной в 1908 г. Смоленской ученой архивной комиссии (далее – СУАК) ( Орловский , 1909б). Для осуществления серьезных мероприятий по очистке и сохранению остатков Борисоглебского храма требовалось изъять это место из частных рук (РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 4). Еще художник Струков в письме просил ИАК предпринять меры к передаче земли с древним храмом из частного владения в епархиальное ведение. Участок с руинами был приобретен о. Павлом Троицким в собственность Троицкого монастыря. Им завладела идея «восстановления» на этом месте действующего храма.

В 1907 г. монахини под надзором нового владельца начали расчистку площадки Борисоглебского монастыря ( Орловский , 1909а. С. 292). Была открыта западная сторона стены с древними захоронениями (Там же. С. 297). Орловский на основе осмотра руин в 1908 г., имеющихся данных о сохранившихся храмах с аналогичными архитектурными особенностями, утверждал, что возможно восстановить общий вид церкви ( Орловский , 2011. С. 143–144). Комиссией МАО был составлен обмерный план храма. Но ввиду особенности дореволюционных раскопок, целиком его стены остались не расчищенными, что отразилось и на полноте чертежа ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 41). После осмотра расчищенного монастырского собора столичными учеными «раскопки» монахинями были продолжены.

ИАК поначалу не хотела доверять проведение столь серьезного мероприятия никому, кроме своих исследователей, справедливо полагая, что они более

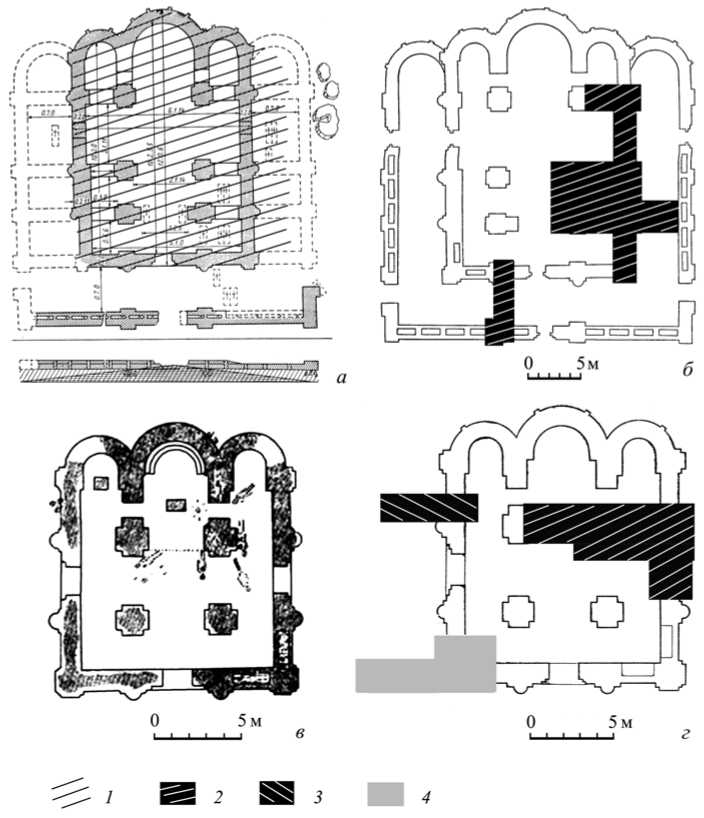

Рис. 2. Архитектурно-археологические исследования храмов а – Борисоглебский собор (план 1908 г.); б – Борисоглебский собор (реконструкция плана Н. Н. Воронина, П. А. Раппопорта); в – храм Василия по итогам раскопок 1909 г.; г – церковь Василия (реконструкция плана и раскопы Н. Н. Воронина, П. А. Раппопорта)

1 – предполагаемый участок раскопа А. С. Уварова 1883 г.; 2 – исследования 1972, 1974 гг.;

3 – предполагаемый участок траншеи 1972 г.; 4 – раскоп Н. А. Кренке 2015 г.

опытны в этом деле. В 1908 г. по ее требованию работы были прекращены до прибытия ее представителя в следующем году. И только в сентябре от архитектора Д. В. Милеева, находившегося на раскопках в Киеве, поступили телеграммы о приезде в Смоленск, чтобы до первых морозов обследовать развалины Смядынской церкви XII в. (рис. 3). На раскопки в заседании ИАК было

Рис. 3. Раскопки Борисоглебского храма. Северная стена. Д. В. Милеев, 1908 г. НА ИИМК РАН, ФО, отп. 0.2425-18

назначено до 230 руб. (РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 19–21). Первостепенной задачей явились точные обмеры здания. Важным открытием стало обнаружение окружавшей храм галереи. Как считают последующие исследователи, был выявлен новый тип храма, который изначально задумывался как «место упокоения потомков Ростислава и их семей, как мавзолей Ростиславичей» ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 58).

Смоленские любители старины настаивали на дальнейших исследованиях, заботясь о сохранении памятника. В прошении от 1908 г. Павел Троицкий предлагал «построить над этим местом храм таких размеров, что откапанные [так в тексте] древние стены войдут в средину храма и останутся в нижнем этаже, а во втором будет устроен престол» (РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 18, 72) . Троицкий представил чертежи предполагаемого храма над развалинами на Смя-дыни. Но ИАК не разрешила постройку по этому проекту. Милеев, как отмечалось выше, сам принимавший участие в изучении княжеского «вотчего» храма, указал, что «не принято во внимание расположение древних стен…». Он допускал мысль о возведении подобного храма только в случае, если новая церковь сможет полностью закрыть площадь древнего храма без повреждения его фундаментов (Там же. Л. 73).

В протоколах заседаний Комиссии по сохранению древних памятников МАО за 1909 г. указан доклад смоленского епископа о принятии мер к сохранению развалин Борисоглебского монастыря. Поручено это дело было снова Троицкому. Реставрация была необходима для «восстановления древнего памятника», а так как имелся Свирский храм – «для населения нет нужды отстраивать его как действующий» (Протоколы…, 1912. С. 5, 60).

СУАК решила просить ИАК разрешить дальнейшие исследования у северной стены Борисоглебского храма под ее надзором для решения вопроса о неизвестной пристройке на месте небольшого «кургана». Вскоре был получен открытый лист на проведение работ (РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 44–46) . Раскопки проводились на средства М. К. Тенишевой под руководством вицепредседателя СУАК И. Ф. Барщевского. В результате раскопок были обнаружены остатки сооруженного из плинфы здания XII в., как предположили, церкви Василия (рис. 2, в ). Результаты проведенных работ нашли отражение в докладах и последующих публикациях Е. Н. Клетновой в изданиях МАО и СУАК ( Клет-нова , 1912а; 1912б). Исследовательница дала детальное описание раскопанных руин и обнаруженных вещей. Она определила, что «здание было трехапсидным храмом с четырьмя крестчатыми столбами», что отмечено на плане, составленном Барщевским и Клетновой ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 156–157). По утверждениям исследовательницы, лучше сохранилась стена с южной стороны, что подтвердилось позднее. Некоторые особенности в строении церкви, как то: «отсутствие внутренних стенных лопаток», свидетельства наличия хор, отсутствие следов галерей и притворов – нашли подтверждение при проведении археологических работ во второй половине XX в. Клетнова детально изучила сохранившиеся на стенах фрески храма, представляющие собой «полотенчатый узор» в виде «пояса белых завес и комбинированной фигуры якоря, креста и сердца», устройство кирпичного пола ( Клетнова , 1912а. С. 294). В целом высокий уровень проведенных работ Клетновой отмечали современные исследователи, для которых описания дореволюционных раскопок были одним из основных источников для уточнения уже имеющихся данных об устройстве древнего храма ( Каргер , 1964. С. 67–75; Воронин, Раппопорт , 1979. С. 155). На основе наблюдений Клетновой позднее удалось восстановить «характер разрушения храма» ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 162).

Но сложно было назвать эти раскопки совершенными, не требующими дальнейших исследований некоторых архитектурных особенностей храма. Так, ИАК осталась недовольна качеством археологических работ, произведенных представителями местного общества. Чертежи признали неудовлетворительными, так как отсутствовало полное представление о конструкции церкви (РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 63). При дальнейших исследованиях смоленского зодчества Воронин и Раппопорт также отметили некоторые недостатки проведенных в начале XX в. работ, связанную с этим «схематичность» составленного плана и отсутствие некоторых деталей. Ими был составлен более подробный план, дополнивший чертеж 1909 г. (рис. 2, г ).

После произведенных работ в 1908–1909 гг. остатки постройки остались не засыпанными. СУАК обеспокоилась тем, что древние руины оставались без надзора и в дальнейшем стали подвергаться разрушению. В комиссии велись переговоры относительно их охраны. Кроме того, молодое археологическое учреждение было не в состоянии подготовить детальные архитектурные съемки и составить должным образом чертежи. Просьба выслать необходимые средства для ликвидации «недостаточности» чертежей и ошибок, на которые указывал архитектор П. П. Покрышкин 2, видимо, осталась невыполненной (Отчет СУАК..., 1912. С. 12).

В мае 1910 г. смядынские храмы осмотрела председатель МАО П. С. Уварова. Она забрала с собой в Москву 8 черепов из вскрытых погребений профессору Анучину, члену антропологического общества, для антропометрического изучения (Местная хроника, 1910. С. 1). Вероятно, эти черепа происходили из раскопок 1909 г. О результатах антропологических исследований сведений нет. Но Е. Н. Клетнова в своей публикации отмечала, что обнаруженные в раскопках захоронения составляют две группы: более поздние погребения «поверхностные» и «основные», сопряженные с уровнем основания церкви. По ее наблюдениям, черепа «основных погребений» отличаются некоторыми «анормальностями», вроде укороченного лицевого угла, отростков, «вдавленностей» и прочее ( Клетнова , 1912а. С. 296–297).

В 1911 г. в ИАК вновь обратился И. Ф. Барщевский с сообщением о том, что «духовные власти слагают с себя всякую ответственность по охранению развалин близ г. Смоленска древнего Борисоглебского монастыря/на Смядыни/. Архивная комиссия имеет честь сообщить, что со своей стороны она не имеет никаких средств и способов оградить сказанные остатки от начавшегося уже разрушения и хищения» (РО НА ИИМК, Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 64). Но ответа от ИАК на это заявление не последовало.

С этого времени дело охранения руин берет на себя Смоленский церковноархеологический комитет (СЦАК) – краеведческая общественная организация, возобновившая свою деятельность с 1911 г. На собраниях представителей комитета среди проблем, касающихся археологии, самой насущной оставалась долгое время судьба этого «священного места и важной исторической местности».

Видимо, духовная консистория, приняв в ведомство это место, мало заботилась о нем, сдавая в аренду частному лицу. ИАК обратилась к смоленской консистории с просьбой засыпать руины для сохранения. Но по просьбе собрания СЦАК развалины монастыря были оставлены на какое-то время в том же виде, так как наблюдался наплыв экскурсантов. Предпринимались какие-то меры по охране развалин, поступали предложения по сооружению на их месте храма-часовни (Из местной жизни, 1912. С. 514). Комитет намеревался приобрести их себе с помощью пожертвований, поступавших от неравнодушных жителей Смоленска, чтобы не допустить продажи «Второго Вышгорода» в частные руки. Сбор средств осуществлялся и за счет платных лекций Клетновой об этом памятном месте. Но покупка не состоялась из-за финансовых ограничений и неудобных условий владельца (Отчет о составе… за 1912 г., 1913. С. 426).

В 1913 г. было решено засыпать развалины, видимо, уже окончательно. При отсутствии средств у комитета затраты взяли на себя МАО и ИАК, которые давно настаивали на консервации памятников (Отчет о составе… за 1913 г., 1914. С. 155).

В 1915 г. в 900-летнюю годовщину смерти святого Глеба Муромского возник новый «юбилейный» проект. Было решено начать на этот раз всероссийский сбор средств на сооружение храма-памятника на месте развалин (В архивной... С. 2–3).

Вопрос планировалось вынести на рассмотрение городской думы и обер-прокурора синода. Но в условиях войны ничего из задуманного, видимо, не получилось, и о памятнике на какое-то время забыли.

В советское время председатель губернского краеведческого музея И. М. Хозеров совместно с П. Д. Барановским и С. Д. Ширяевым с 1923 г. начал систематическое изучение памятников зодчества Смоленска ( Хозеров , 1945. С. 20). В 1925 г. на заседании Смоленского губернского комитета по охране памятников искусств и старины снова рассматривался вопрос охраны Смядыни. Хозеров докладывал о восстановлении ранее существовавшей дороги от Свирской улицы к развалинам, запаханной под огород, и принятии на учет исторической местности (ГАСО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 3919).

Археологические работы на Смядыни продолжились только спустя сорок лет. В 1948–1951 гг. Смоленский областной отдел по делам архитектуры под руководством И. Д. Белогорцева провел обследование и составил полный список обнаруженных зданий и сооружений Смоленска XII–XIII вв. ( Белогорцев , 1952). В бывшем Борисоглебском монастыре были проведены обмеры двух церквей. При этом изначально не предполагалось глубокое археологическое исследование территории.

В 1958–1959 гг. впервые исследовался культурный слой Смядыни. Д. А. Авду-син, руководивший работами Смоленской экспедиции МГУ, заложил здесь 17 шурфов и одну траншею – восточнее Борисоглебской церкви. Шурф 1 располагался между развалинами смядынских храмов, шурф 2 – поблизости с колодцем на месте гибели князя Глеба, шурфы 3–8 на северо-запад в 19–26 метрах от развалин церкви Бориса и Глеба, остальные – на юго-запад вдоль края первой надпойменной террасы и у храма Василия ( Авдусин , 1959. С. 3–10; рис. 1). Наличие незначительного количества керамики XII–XIII вв. только в некоторых шурфах (СОМ 13849, 1959), слабая насыщенность и мощность отложений, отсутствие следов сооружений позволило Д. А. Авдусину выразить сомнение в объективности утвердившегося за столетие представления о существовании на Смядыни раннего поселения и княжеской резиденции.

Итоги изучения архитектурных памятников Смоленска были подведены в монографии М. К. Каргера «Зодчество древнего Смоленска». Анализируя данные о церквях Борисоглебского монастыря и говоря о их связи с киевскими храмами первой половины XII в., он отмечал, что если Борисоглебский собор повторял уже существовавший в Вышгороде, то «малый храм» воссоздавал «храмину св. Василия», в котором, по преданию, были погребены святые ( Каргер , 1964. С. 29–46, 66–76).

В 1972, 1974 гг. Архитектурно-археологической экспедицией Ленинградского отделения Института археологии АН СССР под руководством Н. Н. Воронина и П. А. Раппопорта были проведены более детальные исследования вышеупомянутых церквей «с целью уточнения некоторых технических вопросов и хронологии частей здания» ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 155, 255, 269). В качестве основы были взяты материалы работ Милеева и Клетновой. В Васильевской церкви раскопаны участки южной и северной стены, а в Борисоглебском храме – южной и западной стен и фундаменты галерей, которые остались без внимания предыдущих исследователей или требовали уточнения ( Воронин,

Раппопорт , 1979. С. 45, 155). Ученые смогли дополнить уже имеющиеся сведения новыми (рис. 2, б, г ): об архитектурных формах, некоторых деталях и строительной технике храмов ( Раппопорт , 1974. С. 5–11).

Работы по исследованию культурного слоя Смядынского предместья проводились в 1991 г. и 1993 г. Н. В. Сапожниковым. Вдоль восточной и южной границ охранной зоны памятника было заложено 20 шурфов, а также небольшой раскоп к востоку от развалин монастыря (рис. 1). На основе незначительного количества вещевых находок автор датировал данный культурный слой XII–XVII вв. ( Сапожников , 1991. С. 3, 51; 1993. С. 3–48).

Повышенное внимание к этой исторической части города наблюдается и по сегодняшний день. В частности, спустя сто лет вновь возник епархиальный проект создания нового храма Бориса и Глеба с возможной музеефикацией остатков прежних храмовых зданий. В результате работ Смоленской экспедиции ИА РАН в 2014 и 2015 гг. (Н. А. Кренке, И. Н. Ершов) были получены данные о том, что в XI-XIII вв. в тыловой части поймы к северу от Васильевского храма находился водоем (старица?), между ним и руслом Смядыни существовал узкий проход. Исследователями, здесь были обнаружены находки конца X – начала XI в. с раннекруговой керамикой. На месте Васильевского храма была зафиксирована погребенная почва, включавшая находки начала X в. (лепная керамика), что указывает на длительное обживание данной местности еще до возникновения монастыря. Установлено также, что большая часть фундаментов Васильевского храма безвозвратно утрачена уже после раскопок 1972–1974 гг. (рис. 4: с. 480).

Несмотря на важные и значительные открытия последних лет, эта местность остается недостаточно изученной. Довольно подробные архитектурные раскопки позволили детально представить планы некогда существовавших на Смя-дыни храмов. Но не сложилось полного представления о характере этой территории. Остается спорным ее назначение, по-прежнему возникает вопрос о том, какое место она занимала в историческом прошлом города.

Вероятно, дальнейшие более детальные исследования помогут разобраться в этом вопросе, подтвердить или опровергнуть имеющиеся материалы дореволюционных и современных исследователей.

Список литературы Из истории археологических исследований Смядынского предместья в Смоленске

- Авдусин Д. А., 1958. Отчет о раскопках в г. Смоленске//Архив ИА РАН. Раздел 1. № 1824. Л. 14-15.

- Авдусин Д. А., 1959. Отчет о работах Смоленской археологической экспедиции за 1959 г.//Архив ИА РАН. Раздел 1. № 1971. 16 л.

- Авдусин Д. А., 1967. К вопросу о происхождении Смоленска и его первоначальной топографии//Смоленск: К 1100-летию первого упоминания города в летописи: Мат-лы юбилейной науч. конф./Отв. ред. Г. Т. Рябков. Смоленск: Смоленский гос. пед. ин-т. С. 63-85.

- Белогорцев И. Д., 1952. Новые исследования древнесмоленского зодчества//Материалы по изучению Смоленской области. Вып. 1. Смоленск: Смоленское кн. изд-во. С. 87-126.

- В архивной комиссии//СВ. 1915. № 42, 72. С. 2-3.

- Воронин Н. Н., Раппопорт П. А., 1979. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л.: Наука. 413 с.

- ГАСО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 3919. Л. 71. 1925. Переписка со Смоленским губернским музеем по делам охраны памятников.

- Городские известия//СВ. 1883. № 69. С. 3.

- Документ деревни Чернушек 1680 г.//Смоленская старина. Вып. 1. Ч. 2. Смоленск: СУАК. 1911. С. 41-45.

- Достопамятности города Смоленска//СГВ. 1844. № 32-34.

- Из местной жизни//СЕВ. 1912. № 9. С. 514-515.

- Каргер М. К., 1964. Зодчество древнего Смоленска (XII-XIII вв.). Л.: Изд-во Ленинградского унта. 140 с.

- Клетнова Е. Н., 1912а. Доклад Археологического Общества о раскопках на Смядыни, произведенных Смоленской губернской ученой архивной комиссией//Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Императорского Московского Археологического Общества/Под ред. И. П. Машкова. Т. IV. М.: Тип. т-ва А. И. Мамонтова. С. 288-297.

- Клетнова Е. Н., 1912б. О раскопках на Смядыни, произведенных в сентябре 1909 г.//Отчет СУАК за второй год ее существования (3 апреля 1909 г. -3 апреля 1910 г.). Смоленск: Тип. П. А. Силина. С. 63-88.

- Мурзакевич Н. Н., 1835. Достопамятности города Смоленска//Журнал Министерства народного просвещения. Вып. VIII. С. 513-515.

- Мурзакевич Н. Н., 1844. Достопамятности города Смоленска//СГВ. № 32-34.

- Местная хроника//СВ. 1910. № 113. С. 1.

- НПЛ -Новгородская Первая летопись старшего и младшего изводов/Под ред. А. Н. Насонова. М.; Л., 1950. 642 с.

- Орловский И. И., 1909а. Борисоглебский монастырь в Смоленске на Смядыни и раскопки его развалин//Смоленская старина. Вып. 1. Ч. 1. Смоленск: СУАК. С. 195-312.

- Орловский И. И., 1909б. В ученой архивной комиссии//СВ. № 91. С. 2-3.

- Орловский И. И., 2011. Избранное. Смоленск: Свиток. 240 с.

- Отчет СУАК за время с 3 апреля 1910 г. до 1 января 1912 года (№ 3). Смоленск: Тип. П. А. Силина, 1912. 83 с.

- Отчет о составе и деятельности Смоленского церковно-археологического комитета за 1912 г. // СЕВ. 1913. № 13-14. С. 424-431.

- Отчет о составе и деятельности Смоленского церковно-археологического комитета за 1913 г. // СЕВ. 1914. № 8. С. 154-162.

- Писарев С. П., 1894. Княжеская местность и храм князей в Смоленске. Историко-археологическое исследование в связи с историей Смоленска. Смоленск: Типо-лит. Ф. В. Зельдович. 297 с.

- Протоколы заседаний комиссии за 1909-10//Древности. Труды Комиссии по сохранению древних памятников Императорского Московского Археологического Общества/Под ред. И. П. Машкова. Т. IV. М.: Тип. т-ва А. И. Мамонтова, 1912. С. 5, 60.

- Раппопорт П. Н., 1974. Отчет о работе Смоленской архитектурно-археологической экспедиции//Архив ИА РАН. Р-1. Ф-1. № 5507.

- РО НА ИИМК. Ф. 6. Оп. 1. Д. 128, 1847. ЛЛ. 1-13. Об обнаружении гробницы в фундаменте церкви Бориса и Глеба, построенной в 1145 г. (из донесения смоленского губернатора).

- РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. 1888. ЛЛ. 1-73. Смоленская крепостная стена. Смядынь.

- РО НА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 121. 1897. ЛЛ. 19-28. О выдаче художнику Д. М. Струкову свидетельства на право осмотра памятников древности.

- Сапожников Н. В., 1991. Отчет об археологических исследованиях по трассе коллектора № 32 по границе охранной зоны бывшего Борисоглебского монастыря на Смядыни//Архив ИА РАН. Р-1. № 16092.

- Сапожников Н. В., 1993. Отчет об археологических исследованиях на Смядыни (ул. Большая Краснофлотская) в г. Смоленске в 1993 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 22687.

- Троицкий, 1845. Об открытии княжеской гробницы в окрестности Смоленска//СГВ. № 3. С. 1-3.

- Уваров А. С., 1910. Храм на Смядыни//Сборник мелких трудов/Под ред. П. С. Уваровой. Т. 1: Христианские древности и зодчество. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко.

- Хозеров И. М., 1945. Археологическое изучение памятников зодчества Древнего Смоленска//КСИИМК. Вып. XI. С. 20-25.