Из истории механико-математического образования и науки в России

Автор: Яковлев В.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: История физико-математических наук

Статья в выпуске: 3 (42), 2018 года.

Бесплатный доступ

Приводится краткая история начала развития механико-математического образования в России, возникновения Петербургской академии наук и появления первого отечественного учебника механики.

Училища, школы, академии

Короткий адрес: https://sciup.org/147245389

IDR: 147245389 | УДК: 532; | DOI: 10.17072/1993-0550-2018-3-143-148

Текст научной статьи Из истории механико-математического образования и науки в России

-

1. Первые образовательные учреждения и открытие Академии наук

-

2. Первый российский учебник по механике

История формирования российской государственности гораздо короче историй древнейших стран. Это объясняется особенностями географического, климатического характера этой северной страны. А после присоединения к европейской части Руси сибирских, дальневосточных и приполярных земель важной особенностью стал и огромный размер ее территории. Многочисленные самобытные народы, проживающие на этой земле, имели существенные отличия в своем историческом, культурном, техническом развитии.

Можно заметить, что восточные народы дольше придерживались своих исторически сложившихся традиций, верований, образа жизни, ведения хозяйства, навыков жилищного строительства, использования инструментов и оружия. В то время как жители западных российских земель, сохраняя свою самобытность, больше тяготели к традициям европейских стран. Этому способствовала географическая близость, более тесные культурные и научные связи.

Первыми публичными образовательными заведениями на Руси в X–XIII вв. были училища при княжеских дворцах, церквях и

монастырях в Киеве, Новгороде, Переяславле, Чернигове, Суздале и других городах. После XIV в., следуя европейским традициям, училища стали именоваться школами (по аналогии с древнегреческими, латинскими – schola, французскими – l'école, немецкими – schule, итальянскими – scuola, английскими – school). От слова "школа" произошло и понятие "схоластика". Как и в европейских школах, основу образования в монастырских, церковно-приходских русских школах составляли тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, музыка и астрономия).

Напомним, что первые университеты в Италии, Франции, Англии появились в XI– XIII вв. В XV–XVI вв. многие европейские города с населением в 10 и более тысяч человек имели свои университеты. В России это произошло позднее. В 1632 г. была открыта Киево-Могилянская коллегия, в 1701 г. переименованная в академию, а в 1687 г. по ее образцу в Москве была создана Славяно-греколатинская академия. В академиях преобладало религиозно-историческое образование, а естественнонаучному, математическому образованию уделялось очень мало внимания.

Радикальные перемены в системе российского общего и профессионального образования произошли в период правления Петра I.

Так, после 1701 г. в Москве появились Школа математических и навигационных наук (1701), Хирургическая школа (1706), Инже- нерная и Артиллерийская школы (1711–1712), приказные, гарнизонные и другие школы. Позднее аналогичные учебные заведения появились и в Петербурге: Морская академия (1715), Медицинская школа (1716). В 1725 г. в разных городах России уже работали 42 "цифирные школы", обеспечивавшие начальное обучение математике, около 50 духовных епархиальных школ, дававших религиозногуманитарное образование, на Урале (по инициативе В.Н. Татищева) появились две технические школы, предназначенные для начального горнозаводского образования.

В 1731 г. в Петербурге появился Кадетский корпус, в 1759 г. – Пажеский корпус. Это были привилегированные учебные заведения для детей дворянского сословия, в которых готовили не только офицеров, но и гражданских чиновников. Кадеты изучали иностранные языки (французский, немецкий, латинский), светские манеры, математику, историю, географию, фортификацию, фехтование. Выпускники корпуса имели преимущественное право служить в гвардии или в специальных войсках. Важным событием было создание в 1725 г. Петербургской академии наук и художеств, а при ней университета и гимназии.

Указ об открытии Академии был подписан Петром I 8 февраля 1724 г., но офици- альное открытие состоялось уже после смерти императора (27.12.1725). Одним из инициаторов создания Академии в Петербурге был Г.В. Лейбниц, но в подготовке к ее открытию участвовали и другие зарубежные чиновники и ученые (Генрих фон Фик (1678–1750), известный ученый-энциклопедист, профессор Христиан Вольф (1679–1754), Иоган-Даниэль (Иван Данилович) Шумахер (1690–1761)).

Главную роль в подготовке к открытию Академии играл лейб-медик императора, блестяще образованный (учился в университетах Галле, Оксфорда, Лейдена, Парижа, Амстердама, знал латынь, немецкий, французский и русский языки) доктор медицины Лаврентий Лаврентьевич Блюментрост (1692–1755) ( на фото ).

Именно он и его помощник Шумахер были авторами первого устава Академии наук и активными участниками ее организации.

Здание Петербургской академии наук на Васильевском острове

18 декабря 1725 г. императрица Екатерина I, взошедшая на трон после Петра I, объявила указ об открытии Академии и назначе- нии первых академиков. Президентом Академии был назначен Л.Л. Блюментрост, секретарем и библиотекарем – Иван Данилович

Шумахер (1690–1761), конференц-секретарем – Христиан Гольдбах (1690–1764). Первый состав академии был полностью иностранным. В числе первых 15 академиков-профессоров были известные ученые: ученик Якоба Бернулли Я. Герман (1678–1733) – по классу высшей математики; Г.Б. Бильфингер (1693– 1750) – по классу физики; Н. Бернулли (1695– 1726) – по классу механики; Д. Бернулли (1700–1782) – по классу физиологии; Ж.Н. Делиль (1688–1768) – по классу астрономии. В 1727 г. в состав Академии вошли Л. Эйлер (1707–1783) и Г.В. Крафт (1701–1754).

К середине XVIII в. в состав Академии входили: библиотека, музей Кунсткамера, астрономическая обсерватория, физический и минералогический кабинеты, химическая лаборатория, анатомический театр, ботанический сад, мастерские, художественные классы, типография, географический департамент.

Научная работа велась по трем главным направлениям ("классам"): математическому, физическому (естественному) и гуманитарному. Привлечение в состав Академии известных ученых, их активная научная деятельность и многочисленные публикации быстро создали Петербургской академии славу одной из лучших академий Европы, а ее академики получили европейское признание.

Яркими событиями были организованные Академией географические экспедиции по северным и дальневосточным границам России, участие в реформе российского образования, подготовке преподавательских кадров и изданию учебников.

Особенностью Петербургской академии наук, отличавшей ее от европейских академий, было совместная работа с университетом. Все члены Академии считались профессорами университета и были обязаны вести педагогическую деятельность, готовя себе смену и вовлекая в научную деятельность своих учеников. В университете не было факультетов, кафедр, образование велось на латинском или немецком языках и соответствовало научным интересам профессоров.

Академический университет первоначально размещался (вместе с гимназией) на Троицком подворье, а с 1764 г. в доме баронов Строгановых (на Тучковой набережной).

В 1726 г. в университете обучалось 8 студентов, в 1733 г. – 38, в 1752 г. – 20, в 1758 г. – 16 студентов, большинство из которых были иностранцами.

Позднее в него стали переводить некоторых студентов гимназий, Славяно-греколатинской академии.

Одним из таковых был и Михаил Ва- сильевич Ломоносов (1711–1765), в 1758–

1765 гг. занимавший пост директора университета. Работа университета была организована плохо. "При Академии Наук не только настоящего университета не было, но ни образа, ни подобия университета не

видно" – писал в 1757 г. Ломоносов. В 1766 г.

университет фактически прекратил свое существование. В 1770–1805 гг. (до окончательного закрытия) академический университет и академическая гимназия были объединены под названием Училище Академии.

Еще одним важнейшим событием XVIII в. стало открытие Императорского Московского университета. В 1754 г. блестяще образованный вельможа Иван Иванович Шувалов (1727–1797) и акаде- мик Михаил Васильевич Ломоносов подгото- вили проект создания университета в составе трех факультетов, десяти кафедр и гимназии (с отделениями для дворян и разночинцев). Поддержка проекта была гарантирована тем, что дворянский клан Шуваловых в середине XVIII в. был одним из самых могущественных в России. Генерал-адъютант И.И. Шувалов был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, имел высокие титулы и звания (но отказался от титула графа), его двоюродные братья были генерал-фельдмаршалами, старший – главой тайной канцелярии, а младший – главой правительства.

Указом императрицы Елизаветы Петровны 25.01.1755 г. ("Татьянин день") предписывалось создание в Москве университета в составе философского (базового) юридического и медицинского факультетов. Продолжительность образования на факультете составляла три года. Первым куратором был назначен И.И. Шувалов (вторым был Л.Л.

Блюментрост). Для руководства текущими делами назначалась канцелярия под руководством директора. Для размещения факультетов и канцелярии выделялось здание "Аптекарского дома" у Воскресенских ворот Китай-города. Через куратора, осуществлявшего подбор профессоров и общий надзор за деятельностью, университет подчинялся непосредственно Императрице и Сенату, а профессора считались чиновниками, находящимися на преподавательской службе.

В первые годы преподавание велось в основном на латыни. Многие профессора были иностранцами. В период правления Екатерины II университет переехал в новое здание – "университетский квартал" на Моховой улице. В 1804 г. университет был передан из ведения Сената в Министерство народного просвещения, был принят новый устав, предполагающий регулярную выборность ректора, деканов, профессоров и узаконивший структуру из 28 кафедр четырех отделений (факультетов): нравственных и политических наук, физико-математических наук , словесных наук, врачебных и медицинских наук.

В тот период по количеству образовательных учреждений Россия отставала от развитых европейских стран, но уже с начала XIX в. положение начинает меняться.

В 1774 г. в Петербурге было открыто первое высшее техническое учебное заведение – Горное училище, позднее ставшее Горным кадетским корпусом, Институтом корпуса горных инженеров (с 1833 г.), Горный институт (с 1866 г.). В 1809 г. был организован Корпус и Институт инженеров путей сообщения. Это было исключительно важным событием для быстро развивающейся транспортной инфраструктуры великой страны. В 1819 г. были открыты Николаевское инженерное и Михайловское артиллерийское училища, позднее ставшие военными академиями. К этим вузам позднее добавились Институт гражданских инженеров, Технологический институт, Московское высшее техническое училище, технические, политехнические, сельскохозяйственные, педагогические и другие институты крупных российских годов.

К концу 1917 г. в России было около 100 государственных вузов (14 университетов и большое количество технических, педагогических, военных, сельскохозяйственных и других специализированных институтов, академий, высших женских курсов). По количе- ству выпускаемых дипломированных специалистов Россия очень незначительно уступала Германии, Франции, Англии и другим европейским странам. Качество выпускаемых специалистов также соответствовало мировому уровню. Об этом свидетельствуют научнотехнические достижения и успехи российских инженеров и ученых начала XX в., в том числе и тех, кто был вынужден после 1917 г. покинуть Россию.

Развитие механики и механикоматематического образования в России началось с переводов иностранных учебников, с работ первых академиков Петербургской академии наук, профессоров-механиков (математиков, физиков, астрономов) первых отечественных университетов, академий и институтов, с первых переводных книг по механике и математическим наукам.

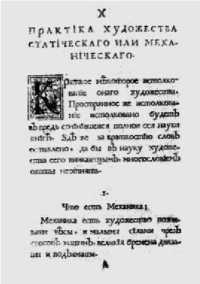

Первым отечественным учебником механики принято считать

"Науку статическую или механику" Григория Григорьевича

Скорнякова-Писарева (Писарев; ? –1747).

Точная дата рождения Григория Григорьевича неизвестна, но в 1696 г.

он был солдатом бомбардирской роты Преображенского полка, а далее его судьба была полна яркими и драматическими событиями. В архивных документах разных лет, в переписке с Петром I, он иногда именуется как Писарев, иногда как Скорняков, иногда как Екиманов, иногда как Екиманов-Писарев. В 1697 г. он сопровождал князя И. Урусова в Италию, а затем, по распоряжению Петра I, был направлен в Берлин, где изучал математику, механику и инженерные науки. В 1699 г. Писарев вернулся в Россию, получил чин сержанта и занимался теоретическим обучением солдат бомбардирской роты.

Как командир Преображенского полка, Петр I обратил внимание на талантливого, образованного подчиненного, давал ему разнообразные поручения и всячески способствовал его продвижению по военной, а далее и гражданской службе. Став офицером, командиром роты Григорий Григорьевич лично участвовал во многих боевых сражениях (под Гродно, под Выборгом, в Полтавской битве). В 1706 г. в Смоленске организовывал его оборону, подбирал суда для сплава артиллерии по Днепру и Двине, вел гидрографические изыскания по постройке канала между ними. В 1713 г. он был назначен начальником артиллерии Петербургского гарнизона, а в следующем году получил предписание открыть в столице школу для обучения артиллерии 20 лучших выпускников Московской навигационной школы. С этого начинается история Морской академии, в которой Григорий Григорьевич первоначально преподавал артиллерию и механику, а позднее был директором (президентом) академии.

В последние годы жизни Петра I Скорняков-Писарев входил в круг приближенных императора. В 1716 г. он получил звание майора, в 1718 г. – полковника, был награжден имением и назначен руководителем строительства каналов: Лиговского (по его собственному проекту), Ладожского, а также между реками Лаватью, Днепром и Западной Двиной. В следующем году, уже в звании генерал-майора, он был назначен президентом Морской академии, сменив на этой должности первого президента – графа Андрея Артамоновича Матвеева (1666–1728). Ему неоднократно приходилось исполнять судебные действия (в том числе, касающиеся царицы-инокини Елены и сына императора). 18 января 1722 г. Скорняков-Писарев был назначен обер-прокурором Сената.

Однако вскоре судьба Григория Григорьевича круто изменилась. При всех его достоинствах и талантах, он был наделен очень жестким и неуживчивым характером. Публичная ссора с вице-канцлером П.П. Шафиро-вым (1669–1739), недовольство Петра I медленным темпом строительства Ладожского канала стали причиной его отстранения от должностей обер-прокурора, президента Морской академии, лишения всех званий и имений. После смерти Петра I у Писарева возник конфликт с князем А.Д. Меньшиковым (1673– 1729), закончившийся для него в 1727 г. повторным лишением всех должностей, наград, званий и ссылкой в Якутию.

В 1731–1740 гг. он (по инициативе В. Беринга) был начальником Охотского порта, и только в 1741 г. царица Елизавета Петровна, помня его былые заслуги, вернула Григория Григорьевича в Петербург, ему были возвра-

щены его ордена, генеральское звание и имущество.

В историю отечественной механики Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев вошел как автор первого русскоязычного учебника по механике, предназначенного для учащихся Морской академии. Идея издания механики на русском языке была высказана Петром I еще в 1708–1709 гг. Речь шла о переводе на русский язык книги И.Х. Штурма "Mathesis juvenalis" (1702). Сначала этот перевод был поручен А.А. Виниусу, затем Я.В. Брюсу, но оба перевода оказались неудачными. После этого перевод был поручен Скорнякову-Писареву.

В 1720 г. он передал свой перевод Петру I, который лично внес в него несколько поправок и передал для издания. В феврале 1722 г. книга (36 страниц текста и 24 чертежа) была издана.

Готовя к изданию это краткое изложение основ статики, Григорий Григорьевич планировал позднее подготовить более полное руководство. Это следует из текста, следующего за подзаголовком "Практика художества статического или механического": "Краткое некоторое истолкование оного художника. Пространное же истолкование будет в предь сочинившейся полной сея науки книге. Зде же краткостью слов оставлено, абы в науку художества сего вникающым, многословием охоты неотнять" [1].

Повествование происходит в самой доступной форме вопросов и ответов. В качестве иллюстрации приведем некоторые из них.

-

"1 . Что есть Механика; Механика есть художество познавати весы, и малыми силами через способ машин, великие бремена двизати и подъимати.

-

2. Чесому учит художество сея науки; Учит оное, всякие машины для движения и подъемов всяких бремен и устрояти.

-

3. В каких вещах состоит фундамент науки сего художества; Фундамент механики состоит в весках, контаре и рочаге, в верх гнетущем, и со оного фундамента различные машины, для движения и подняти великих бремен устрояются. Главнейшие же машины раз-

- деляются на семь. Первые. Устрояются перевесом. Вторые. Рочагом в верх гнетущим. Третие. Колесами и стоячими воротами. Четвертые. Зубчатыми колесами и шестернями. Пятые. Клином. Шестые. Шурупами и винтами. Седьмые. Блоками. Якоже последующие проблемы и фигуры объявят" [1].

Изложение материала было кратким, но простым, ясным и понятным. Автор знакомит учащихся с видами и действием простых машин, пользуясь сложением и разложением сил (правилом параллелограмма), правилом рычага подробно разбирает числовые примеры. Издание этой книги привело к появлению в русском языке первых механических терминов: механика, статика, машина, рычаг, клин, ворот, винт, блок, зубчатое колесо и других. Естественно, свой вклад в этот процесс внесли и авторы более поздних учебников механики.

Совершенно очевидно, что дальнейшее развитие российского военно-морского флота, армии, всех сфер промышленности требовало создания государственной системы технического и физико-математического образования (открытия новых школ, институтов и академий, расширения действующих учебных заведений). А это было невозможно без появления новых русскоязычных учебников, справочников и соответствующих преподавателей.

В первой трети XVIII в. начали появляться переводные (русскоязычные) книги технического содержания, книги по физике, географии и другим наукам. Преподавание физико-математических и технических наук осуществлялось, в основном, иностранными (немецкими, французскими) преподавателями.

Еще раньше "Механики" Скорнякова-Писарева в России появились переводные книги по различным проблемам военного и инженерного дела, гидравлики и знаменитая книга преподавателя Московской школы математических и навигационных наук, а позднее Морской академии, Леонтия Филипповича Магницкого (1669–1739) – "Арифметика, сиречь наука числительная с разных диалектов на славенский язык переведеная и воедино собрана, и на две книги разделена" (1703). Это был не просто первый учебник математики, а первая энциклопедия математических знаний того времени на русском языке.

Подготовкой отечественных преподавателей во второй половине XVIII в. занимались сами первые российские академии, институты, Московский университет и петербургское Академическое училище – бывший академический университет, вскоре ставший педагогическим институтом. Но не было большой редкостью и командирование наиболее способных российских учеников для учебы в заграничных университетах. После возвращения в Россию они становились инициаторами создания отечественной системы среднего и высшего образования.

Список литературы Из истории механико-математического образования и науки в России

- Скорняков-Писарев Г.Г. Наука статическая или механика. СПб., 1722.

- Зубов В.П. Страница из истории механики в России первый четверти XVIII в. // Тр. ин-та истории естествознания. 1954. С. 156-183.

- Панькина Н.М. Первый русский учебник по статике // История и методология науки: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 8, Пермь: изд. ПТУ, 2001. С. 238-246.

- Яковлев В.И. Начала механики. М.-Ижевск: РХД, 2005. 352 с.