Из истории отечественной букваристики последней четверти XIX века: "Букварь…" А. А. Брайковского

Автор: Кирьянова Елена Георгиевна, Басаргина Дарья Сергеевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье прослеживается деятельность педагога и публициста Александра Андреевича Брайковского (1856–1914(?)). Книги автора стали первыми в череде букварей, изданных известным просветителем И.Д. Сытиным. Обобщаются разрозненные факты биографии буквариста, предпринимаются попытки выявить специфику его учебников по обучению грамоте.

Азбука, букварь, букваристика, и.д. сытин, а.а. брайковский, в.п. вахтеров, н.в. тулупов

Короткий адрес: https://sciup.org/146281273

IDR: 146281273 | УДК: 002.2(075.2)(091)

Текст научной статьи Из истории отечественной букваристики последней четверти XIX века: "Букварь…" А. А. Брайковского

Учебная книга как своеобразная информационная модель системы образования, человеческого опыта и процесса коммуникации является достаточно точным индикатором изменений не только в педагогической теории и образовательной практике, но и в обществе в целом. Любой учебник – это и источник учебной информации, и средство обучения, с помощью которого осуществляется организация образовательного процесса и самообразования. Букварь в этом смысле – учебник особенный, и не только потому, что он первый и именно с него начинается познание окружающего мира и процесс социализации, но и потому, что он имеет специфическую организацию содержания и оформления. Базовые видообразующие элементы букваря характеризуются широкой вариативностью, как в линейно-диахроническом (историческом), так и синхроническом аспектах. Техника его производства эволюционирует вместе с прогрессом в книгопечатании, условия реализации изменяются в контексте политических, законодательных, социально-экономических преобразований. Вот почему букварь как никакой другой учебник яснее и чётче отражает особенности мировоззрения, стандарты и стереотипы конкретной эпохи. Достаточно сравнить иллюстрации к одной и той же графеме в букварях, выпущенных в разное время и для разных категорий обучающихся, и мы сможем проследить, как менялись в обществе представления о ценностях.

Неслучайно букваристика – «отрасль методики русского (родного) языка, наука о букварях, их составлении и о методах первоначального обучения чтению и письму» [11, c. 23], привлекает такое пристальное внимание специалистов разных направлений исследовательской деятельности: педагогов, психологов, книговедов, культурологов.

Задачи, поставленные перед собой авторами данной статьи, заключаются в том, чтобы дополнить имеющиеся материалы по истории отечественной буквари-стики вновь выявленными сведениями об одном из педагогов и букваристов второй половины XIX в. и проанализировать один из его учебников. Сделаем лишь одну оговорку. Речь пойдёт об авторе, с выпуска книг которого началось учебное книгоиздание «Товарищества И. Д. Сытина и Ко» – Александре Андреевиче Брайковском (1856–1914(?)).

Смена в России во второй половине XIX столетия общей культурной парадигмы, реформирование системы образования, совершенствование технологий издательского дела, достижения педагогики и дидактики – все это привело к количественным и качественным изменениям в сфере учебного книгоиздания и такого особого его раздела, как букваристика. С 1864 г. по 1905 г. в России было издано 1909 наименований азбук и букварей, включая переиздания (подсчитано по: [1; 2]).

Весомый вклад в развитие отечественной букваристики в рассматриваемый период внёс И. Д. Сытин. Политику «Товарищества И. Д. Сытина и Ко» в области издания учебной, научно-популярной и детской литературы определяли такие авторитетные педагоги и писатели, убеждённые сторонники коренных изменений в деле народного просвещения, как Н. В. Тулупов, В. П. Вахтеров, Н. А. Рубакин.

Объединив в своём издательстве талантливых педагогов и пытливых исследователей, представлявших разные педагогические школы, И. Д. Сытин и сам стал не только активным участником, но и созидателем процессов становления новой системы образования и развития педагогической мысли в России. Созданные ими буквари дают богатейший материал для исследования актуальных проблем педагогики и истории книжной культуры. Широкую известность получили книги для обучения грамоте и первого чтения Н. В. Тулупова и В. П. Вахтерова. Это были увлекательные и познавательные пособия для учащихся, спрос на которые на протяжении многих лет оставался неизменно высоким. «Русский букварь для обучения письму и чтению…» В. П. Вахтерова, например, переиздавался 119 раз [7].

В тени этих видных деятелей народного просвещения почти незамеченной осталась фигура другого педагога и буквариста – А. А. Брайковского. Справедливо ли это, если принять во внимание, что именно с выпуска книг этого автора началось учебное книгоиздание издательской империи И. Д. Сытина, о чём сообщает в своём очерке сотрудник «Товарищества И.Д. Сытина и Ко», активный деятель народного просвещения Н. Н. Иорданский (1863–1941)? В качестве первого учебника, изданного И. Д. Сытиным, Иорданский называет именно «Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению в школе и дома…» А. А. Брайковского [10, c. 466].

Кто же этот человек? Сведения о нём малочисленны и разрозненны. Удалось установить, что Александр Андреевич Брайковский родился 13 июня 1856 года. Отец его – Андрей Иванович Брайковский (1820 г. р.) – происходил из солдатских детей, родового имения не имел, владел домом в Бронницах Московской губернии. С 1847 г. служил унтер-офицером. В 1862 г. из-за «нездоровья» по собственной просьбе был уволен от службы и определился младшим помощником акцизного надзирателя 3-го округа Московского акцизного управления в Подольске, затем в Бронницах (до 1866 г.). С 1872 г. начался новый период в жизни Брайков-ского старшего, он поступил на службу в Дворцовое ведомство. Состоял помощником смотрителя при Императорском Московском Николаевском сиротском доме (с 1872), в 1876–1881 гг., – смотрителем домов (Дома Пашкова и Александринского дворца Московской дворцовой конторы) Дворцового ведомства в Москве. «Проявил себя усердною службою», был награжден бриллиантовым перстнем и в 1881 г. пожалован чином коллежского асессора, который давал право личного дворянства. Свой век А.И. Брайковский-старший доживал на казённой квартире Дворцового ведомства на Зубовском бульваре в Москве [21].

Возможно, именно служба отца помогла Александру Андреевичу Брай-ковскому определиться с выбором направления профессиональной деятельности.

О том, какой она была и как протекала, нам, к сожалению, мало что известно. На основании косвенных данных можно говорить о том, что Брайковский-младший был педагогом, публицистом, писателем и букваристом. Если внимательно проанализировать библиографию его трудов, то можно составить следующий послужной список: 1868–1871 – преподаватель стенографии при Училище распространения технических знаний; 1878–1887 – учитель Московской 3-й женской гимназии [8], Консерватории и руководитель сельских школ и педагогических курсов.

А. А. Брайковский сотрудничал со многими московскими издателями, отдельными редакциями периодических изданий, в частности, с «Московским листком» (1882, № 234), где печатал свои материалы под псевдонимом «Бр-ский, А. А.» [12]. Краткие сведения о А. А. Брайковском – корреспонденте «Московского листка» – находим у В. А. Гиляровского. Выясняется, что оба были хроникёрами московских пожаров. Гиляровский вспоминает: «Я мог бегать неутомимо, а быстро ездил только на пожарном обозе, что было мне разрешено брандмайором, полковником С. А. Потехиным <…>. Кроме меня, этим же правом в Москве пользовался ещё один человек – это корреспондент «Московского листка», поступивший после меня, А.А. Брайковский, специальность которого была только отчёты о пожарах. А. А. Брайковский поселился рядом с пожарным депо на Пречистенке и провёл к себе в квартиру, через форточку, звонок прямо с каланчи, звонивший одновременно с пожарным звонком, который давал команде часовой при каждом, даже маленьком пожаре» (цит. по: [9, c. 17–18]).

Свою первую, совсем небольшую книжку «Стенография» объёмом всего в одиннадцать страниц А. А. Брайковский напечатал в московской литографии А. И. Стрельцова в 1868 году. Читателю он представился как преподаватель стенографии. Затем последовали «Примеры чистописания по американской методе…» (1870), «Школа русской стенографии» в двух частях (1871), книга для чтения «Четыре времени года..» (1875), «Элементарный курс грамматики» (1876), Правила при изучении письма» (1878).

В 1875 г. Брайковский опубликовал книгу для чтения «с картинами, для объяснения чтения, списывания, диктанта, разборов и наглядных бесед в школе и дома» под названием «Четыре времени года» [1]. Это уже более объёмное издание в 138 страниц с иллюстрациями. Для его печатания автор выбирал московское печатное заведение наследников братьев Салаевых. Издательство действовало с 1828 г., имело отделения в Москве и в С.-Петербурге, специализировалось на выпуске научной и учебно-педагогической литературы, выпускало качественные издания произведений классиков русской литературы. Широкую известность, например, получили издания произведений И. А. Тургенева, а также трудов Ф. И. Буслаева [13] .

Особого внимания заслуживает сотрудничество А.А. Брайковского с Пётром Николаевичем Шараповым(1878–1879). Трудно сказать, кто именно, Сытин или Шарапов, напечатал учебники «Народные прописи…» (1878), «Народная азбука с объяснением…» (1879). Вероятнее всего, знакомство А. А. Брайковского и И. Д. Сытина состоялось не без участия Н. П. Шарапова. Как известно, издатель лубочных картин был наставником И. Д. Сытина, когда тот в 1866 г. поступил к нему на службу, а потом и покровителем, когда Сытин задумал основать собственное дело и 7 декабря 1876 г. открыл литографскую мастерскую. В течение четырёх лет после открытия собственного печатного заведения Сытин выполнял заказы Шарапова по договору и доставлял в его книжную лавку готовые издания. Именно в это время и были напечатаны «Народные прописи…» (1878) и «Народная азбука с объяснением…» (1879).

Начиная с 1887 г. А. А. Брайковский печатал свои учебники исключительно в издательстве И. Д. Сытина. Было ли это желанием самого автора, который открыл для себя какие-то преимущества сотрудничества с предприимчивым издателем-просветителем, или условием особого договора, неизвестно.

Первой, в 1887 г., была выпущена книга под названием «Полный практический курс чистописания и скорописи».

В 1899 г. товарищество напечатало «Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению в школе и дома <…> с приложением “Подвижной азбуки”». С 1889 по 1917 г. эта учебная книга переиздавалась 27 раз [1], а в 1915–1916 гг. была выпущена Товариществом И. П. Ладыжникова в Берлине [5]. Основанное в 1905 г. И. П. Ладыжниковым по поручению ЦК РСДРП и при содействии М.А. Горького издательство ставило перед собой задачи ознакомления европейских читателей с творчеством русских авторов и выпуска на русском языке тех произведений, которые по соображениям цензуры не могли печататься в России. Репертуар издательства включал марксистскую литературу, сочинения М. А Горького и писателей горьковской группы «Знание», а также литературу, предназначенную для русских военнопленных Первой мировой войны [16].

Третьей и последней по счёту учебной книгой Брайковского, которая была выпущена «Товариществом И. Д. Сытина и Ко», стали «Русские прописи с азбуками: французской, немецкой и греческой…» (1890).

Но вернёмся к «Букварю для совместного обучения письму, русскому и церковнославянскому чтению в школе и дома…». Для изучения выбрано 18-е издание 1910 года [6]. На титульном листе, в зоне подзаголовочных сведений, уточняется, что книга предназначена для обучения грамоте и что читатель сможет найти в ней образцы «для первоначального рисования по клеткам» и прописи, тексты для чтения и множество иллюстраций.

Учебник начинается с «наставления» автора, в котором одновременно содержатся и практические советы по обучению чтению, письму, рисованию и поучения нравственного характера. В частности, автор затрагивает такой важный аспект, как мотивация к учению, даёт советы по поводу того, как научить ребенка чтению и письму и поддержать в нём интерес к дальнейшему обучению. Основным методом составления своего учебника автор называет «звуковой», а для достижения наилучших результатов рекомендует обучаться письму и чтению одновременно, придерживаясь предложенного порядка расположения материала. Насколько такой подход был традиционным?

В рассматриваемое время педагоги искали способы установления наиболее тесного эквивалента между фонетической и графической системами языка. Основным методом обучения грамоте, который позволял достичь этого, во второй половине XIX в. признавался «звуковой», или аналитико-синтетический метод. Он предполагал (и предполагает) следующие последовательные действие в процессе обучения грамоте: деление речи на предложения и слова; выделение в слове звуков; выявление слов с новым звуком; слияние звуков в слове; письмо элементов букв; письмо новой буквы; письмо слов с новой буквой; чтение написанных слов; упражнение в чтении по разрезной азбуке; чтение по букварю со звуковым разбором.

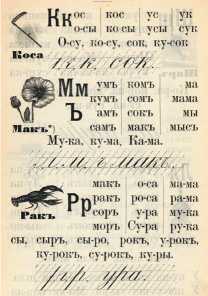

Визуальный ряд учебных пособий, ориентированных на аналитико-синтетический метод, отражал данные этапы обучения и не просто иллюстрировал текст, он являлся необходимым и равноправным функциональным компонентом содержания. Логика процесса была следующей: сначала помещались сюжетные картины для бесед добукварного периода и фонетического анализа; затем (или параллельно с ними) орнаменты и шаблоны элементов букв – прописи. Далее следовали изображения людей, произносящих те или иные звуки (чаще всего это были звуки «а», «у», «о» и их сочетания); рисунки предметов, начинающихся с того или другого звука и похожих на соответствующую букву (ус, ось и проч.); и, наконец, сюжетные иллюстрации к рассказам для чтения с вопросами и заданиями. [15, с. 38–39].

Впервые систему аналитических и синтетических упражнений со звуками, слогами и словами применил К. Д. Ушинский в опубликованном им в 1864 году «Родном слове [19]. Дидактические идеи «Родного слова» нашли свое переосмысление и дальнейшее развитие в азбуках других авторов: И.И. Паульсона, Д.И. Тихомирова, В. И. Водовозова, В. П. Вахтерова, Н. Ф. Бунакова и др. [14; 17].

Совершенствование полиграфической техники и технологий позволили воплотить в жизнь передовые образовательные технологии, привели к значительному улучшению качества иллюстраций и к удешевлению процесса их изготовления. Наконец-то появилась возможность размещать в учебных изданиях рисунки, чертежи, схемы в непосредственной близости от соответствующего текста. Визуальные материалы теперь могли нести самостоятельную информационную и эмоциональную нагрузку, они стали выполнять их базовую функцию – иллюстрировать и дополнять текст [15, c. 30].

Что же в нашем случае? Учебник А. А. Брайковского нацелен исключительно на обучение грамоте письма и чтения русских и церковнославянских текстов и, скорее всего, предназначен для церковно-приходских школ. Это видно по тому, как много внимания в нём уделено церковнославянской азбуке и закреплению навыков прочтения текстов церковно-богослужебных книг [4].

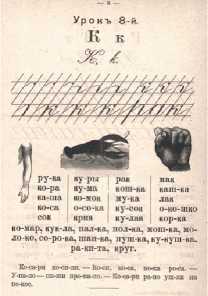

Композиционно текст букваря имеет четырёхчастную структуру: по две части (азбука и хрестоматия) в двух разделах: в первом для обучения чтению и письму по русскому языку и во втором – церковнославянскому языку. Начинается учебная книга с изучения азбуки (первый раздел, с. 3–39). Составитель отводит для этого 24 урока. Примечательно, что порядок следования уроков не соответствует порядку следования букв в алфавите. Например, 1-й урок нацелен на изучение сразу трёх гласных букв «о», «а», «у», а 8-ой урок посвящён лишь одной – «к».

По мере продвижения по алфавиту составитель усложняет буквенные схемы: сначала это просто слова, затем предложения, потом небольшие зарисовки и, наконец, целые тексты, которые к концу книги постепенно всё более и более приобретают характер нравоучительных и воспитательных. Таким образом, обучение азбуке строится на основе системы упражнений с постепенным наращиванием сложности и объёма учебного материала. Это, безусловно, говорит о гуманистической позиции (цели) автора-составителя – оказать максимальную педагогическую поддержку ученику на первых, самых трудных этапах его обучения.

Обращает внимание разный объём учебного материала в пределах уроков. В каких-то случаях это всего лишь одна страница, в иных (22-й урок) – целых четыре, но построение каждого урока всегда одинаково. Сначала мы видим графические образы букв в их печатном и скорописном воспроизведении, затем фрагмент прописи с показом образца написания букв и, наконец, обучающемуся предлагаются различные комбинации незамысловатых текстов.

Очевидно, что такие буквенные схемы фактически являлись механизмом формирования конкретных навыков произнесения звуков и чтения букв, слогов, слов, то есть механизмом звукослияния, узнавания буквы и звука. В составе этих схем присутствуют линии, определяющие для ученика «рабочий путь» с данными визуальными элементами. Линии задают движение глаз по указанному направлению, концентрируют внимание на конкретных связках букв, помогая превращать их в слоги. Помимо прочего данная структура буквенной схемы являлась обоснованной и выгодной с точки зрения типографики: с ее помощью сокращалась площадь пространства, занимаемого одной схемой, без ущерба «размерности» и содержания. И в данном случае А. А. Брайковский при разработке своего букваря следует установившейся традиции. Аналогичное построение и буквенные схемы мы наблюдаем в пособиях, выпущенных ранее, например, в «Азбуке и уроках чтения» Н. Ф. Бунакова [6] и в «Азбуке для начальных военных школ и для обучения взрослых вообще» К. Абазы [3].

Каждый урок содержит собственный визуальный ряд, включающий графические элементы (линии прописей), рисунки и сюжетные иллюстрации. Они чёрно-белые, но выполнены очень реалистично, рождают яркие образы и позволяют соотнести (связать) графический образ буквы с определённой сюжетной картинкой, запоминать форму буквы по аналогии с предметами окружающей действительности. Рассматривая азбуку, начинаешь понимать, что подбор иллюстраций сделан целенаправленно, что это особый педагогический приём автора-составителя.

Первую часть первого раздела автор завершает молитвенным обращением ученика к Богу [4, с. 37].

Вторая часть первого раздела – хрестоматийная, названная «Для первого связного чтения после Азбуки» [Там же, с. 38–46], включает фрагменты небольших рассказов, стихотворений, басен, прибаутки и загадки для закрепления навыка чтения. В большинстве случаев тексты (фрагменты текстов) литературных произведений воспроизводятся без указаний автора.

Второй раздел букваря построен аналогично первому: его первая часть под названием «Церковнославянская грамота» [Там же, с. 47–52] посвящена основам грамматики церковнославянского языка. В целях лучшего усвоения церковнославянской азбуки и формирования представлений о графическом образе её букв А. А. Брайковский применяет способ билингвы: одни и те же фрагменты текста он воспроизводит параллельно на русском гражданском и церковнославянском языках, позволяя тем самым обучающемуся сопоставить их графику.

В хрестоматийной части второго раздела [Там же, с. 53–74] собраны молитвы и заповеди, которые в процессе обучения чтению должны были заучиваться наизусть. Именно это обстоятельство дает основание говорить об использовании в методической системе А. А. Брайковского традиционного в русской букваристике, начиная с первых печатных азбук Ивана Федорова или Кариона Истомина, эффекта «чтения наизусть», то есть чтения предварительно заученных текстов [20].

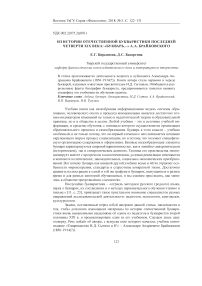

Что касается визуальных материалов данного раздела, то обратим внимание на их воспитательную функцию. Как уже отмечалось, в результате развития полиграфической техники (появление и распространение литографии, хромолитографии) к 1870-м годам в отечественных азбуках и букварях стали появляться многофигурные сюжетные иллюстрации хорошего полиграфического качества, что актуализировало воспитательную функцию визуального ряда этих пособий. Иллюстрации с потенциально воспитывающим содержанием мы видим и в «Букваре…» Брайковского [4, с. 53]. Один из таких примеров – рисунок, демонстрирующий пер-стосложение, или изображение молящегося мальчика (рис. 1).

Рис. 1. Брайковский А. А. Букварь для совместного обучения письму, русскому и церковно-славянскому чтению в школе и дома. М., 1889. С. 53.

В конце букваря приложены образцы для рисования по клеткам и «Подвижная азбука» – не что иное, как расчерченные на квадраты листы бумаги с вписанными в них буквами и прилагаемой рекомендацией: «наклеить на картон и разрезать на квадратики».

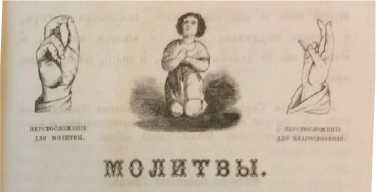

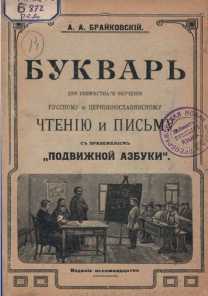

Оценим качество типографики «Букваря…» А. А. Брайковского. Небольшой формат и объём, наличие в качестве внешнего покрытия обложки и типичное её оформление, включающее сведения об издании и незатейливую сюжетную иллюстрацию на тему школьного обучения, а также наличие черно-белых иллюстраций в тексте – всё вместе это составляет традиционный набор приёмов художественного оформления букварей рубежа XIX–XX столетий. Достаточно сравнить пособия Н. В. Тулупова, В. П. Вахтерова и А. А. Брайковского, выпущенные «Товариществом И. Д. Сытина и Ко» в 1910 году, чтобы тенденции букварной эстетики и типографики стали очевидными (рис. 2).

Приглядимся пристальнее к обложке пособия А. А. Брайковского. Хорошо подобранные пропорциональные титульные шрифты и ритмичное расположение текстовых групп на плоскости листа, наличие строгой орнаментальной рамки, обрамляющей выходные сведения, организуют восприятие информации, концентрируют внимание читателя и приглашают внутрь книги. Вот только плотная черно-белая иллюстрация в нижней части полосы немного утяжеляет композицию.

I

II

III

Рис. 2. Обложки букварей, изданных «Товариществом И. Д. Сытина и Ко»: I – Тулупов Н. В. Наглядный букварь. М., 1909; II – Брайковский А. А. Букварь… М., 1910;

III – Вахтеров В. П. Русский букварь… М., 1910

Открываем книгу и смотрим, как оформлены отдельные полосы. Текст поделён на разделы и части, которые имеют чёткую внутреннюю организацию и единое композиционное решение. Текстовые шрифты подобраны безупречно, они удобочитаемы и образуют на полосе гармоничное сочетание чёрного и белого. Всё это вместе взятое организует читателя, приучает его к определённой дисциплине пользования пособием, порождает эффект привычного восприятия схемы обучения каждой букве: графический образ, прописи, послоговое прочтение слова, визуализация графемы посредством несложной сюжетной картинки. Нетрудно заметить, что композиция полос и разворотов букваря А. А. Брайковского более строгая, чёткая, визуальные элементы встроены в неё лучше, что улучшает восприятие отдельных буквенных схем.

Ещё в большей мере эта чёткость проявляется в разделе церковнославянской азбуки. Мы видим параллельное изложение текстов на русском и церковнославянском языках, что позволяет прочно «связать» графемы этих языков.

Культура издания проявляется и в том, с каким вниманием составитель относится к своему читателю. В подробном наставлении, шаг за шагом, методично он наставляет учащегося на путь постижения грамоты, вводит в ученичество. Постраничное пространство других изданий более размыто, это хорошо видно при сравнении отдельных полос изданий (рис. 3):

I

II

читаю считаю ю-ноша уношу строю

утюгь крюкъ

ключт. клоч-никъ нлюк-ва но-луда

дю-аш-на душ-но извить изум-рудь сюр-тукъ

Бе-ру нм-лу, ии-лю сукъ. Пи шу, чп-таю, ума ирп-па-саю. Лап-тп идс-стп—п то ре-мес-ло. Лучше МЪбь СТ. ВОДОЮ, 4ij№ llll-рогь ст. бе-дою. Зи-мою мо-ро-зы, а лТ.тохъ гро-зи- У звб-ря зу-бы, а у птич-кн клювь. Ког-д* ау-бовъ не стало, таль и o-ph-ховъ при-иео-лк.

Ц^пъ.

ц-Ьна цЬ-иоч-ка цап-ля

св^ть иу-пецъ|ру-ка цнкгь; отсцъ ру-кавъ рас-цв4тъ' пра-отецьк>у-каии-цы ця-ганъ нра-от-цы ру- кави-ца

Ца-рп-па. Ца-ре-ппчъ. Дво-рець. Ца-ре-лио-рец»-

Со-хо-ю па-шуть, сер-позп. януть, а нЬ-коэп. мО-

III

Рис. 3. Разделы азбучной части: I – Тулупов Н. В. Наглядный букварь. М., 1909; II – Брайковский А. А. Букварь. М., 1910; III – Вахтеров В. П. Русский букварь… М., 1910

Таким образом, в «Букваре…» А. А. Брайковского представлена целая педагогическая программа по обучению чтению и совершенствованию навыков обучения грамоте русского и церковнославянского языков, основанная на применении аналитико-синтетического метода. Подбор фрагментов текстов составлен так, что автор не только обучает чтению, но и формирует нравственные качества и даже мировоззрение читателя.

Список литературы Из истории отечественной букваристики последней четверти XIX века: "Букварь…" А. А. Брайковского

- «Азбуки, буквари и книги для чтения» (1800-1917): Библ. указатель //Науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. URL: http://www.abc.gnpbu. ru/abc-book_0.htm; http://www.abc.gnpbu.ru/abc-book_1.htm. (Дата обращения: 20.07.2018.)

- «Пора читать»: буквари и книги для чтения в предреволюционной России, 1900-1917 гг.: Сб. науч. тр. и материалов/Под ред. Т. С. Маркаровой, В. Г. Безрогова. М.: НПБ им. К. Д. Ушинского; Языки славянской культуры, 2010. 400 с.

- Абаза К. К. Азбука для начальных военных школ и для обучения взрослых вообще. СПб.: В. Березовский, 1888. 68 с.

- Брайковский А. А. Букварь для совместного обучения письму русскому и церковно-славянскому чтению в школе и дома с наставлением, как учить грамоте по букварю, с образцами для первоначального рисования по клеткам, прописями, статьями для первоначального упражнения в объяснительном чтении и картинами и с приложением «Подвижной азбуки». М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1910. 74 с.

- Брайковский А. А. Букварь для совместного обучения русскому и церковнославянскому чтению и письму с приложением «Подвижной азбуки». Берлин: Изд. Т-ва И. П. Ладыжников, . 79 с.

- Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки чтения. СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1876: Кн. 1. -31 с.; Кн. 2. -27 с.; Кн. 3. -63 с.

- Вахтеров В. П. Русский букварь для обучения письму и чтению по новой орфографии. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1917. 70 с.

- Виноградов П. А. Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской III гимназии. (1839-1889 г.). М.: Тип. А. Левенсон и К°, 1889. 246 с.

- Гиляровский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М.: Директ-Медиа, 2014. 410 с.

- Иорданский Н. Н. Учебная литература в издании И. Д. Сытина//Полвека для книги. 1866-1916: литературно-художественный сборник, посвящённый пяти десятилетию изд. деятельности И. Д. Сытина. М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1916. С. 461-493.

- Львов М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка. М.: Просвещение, 1988. 240 с.

- Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. Т. 1. М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1956-1960. М., 1956. 137 с.

- Павлова А. А. Книгоиздательство «В.В. Думнов. Наследники братьев Салаевых» в Москве: Библиогр. указатель материалов к истории деятельности и Каталог фирмы. М., 1989.

- Ромашина Е. Ю. «Новые облегчения к изучению чтения»: звуковой метод в российских азбуках и букварях 1820-40-х гг.//Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. № 3. С. 167-184.

- Ромашина Е. Ю. Динамика визуального ряда в «Азбуке» Н.Ф. Бунакова//Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 1. С. 30-51.

- Русские издательства в Берлине в начале ХХ века: Изд-во И. П. Ладыжникова //Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына» URL: http://www.domrz. ru/?mod=static&id=870. (Дата обращения: 17.02.2017.)

- Тетерин И. И. Дидактические функции визуальных элементов российских азбук и букварей XIX века //Письма в Эмиссия. Оффлайн. 2017. № 6 (октябрь). URL: http://www.emissia.org/offline/2017/2523.htm. (Дата обращения: 16.09.2018.)

- Тулупов Н. В. Наглядный букварь для обучения русской и церковно-славянской грамоте и первоначальному счислению. М.: Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1909. 94 с.

- Ушинский К. Д. Родное слово: для детей мл. возраста. Год 1-й: азбука и первая после азбуки кн. для чтения, с прописями, образцами для первонач. рисовки и картинками в тексте. СПб.: Тип. Рогальского и К°, 1864. 116 с.

- Штец А. А. Отечественная букваристика в ХI-ХVII в. //Труды Псковского политехнического института. 2006. № 10.1. URL http://pskgu. ru/projects/pgu/storage/wt/wt101/wt101_37.pdf. (Дата обращения: 20.06.2018.)

- Электронная база данных «Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника». Брайковский . URL: http://baza.vgdru. com/1/4050/. (Дата обращения: 20.07.2018.)