Из истории создания теории струйных течений газа. 1 (к 60-летию начала исследований по теории газовых струй в Саратовском университете)

Автор: Макеев Н.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: История физико-математических наук

Статья в выпуске: 1 (44), 2019 года.

Бесплатный доступ

Приводятся фрагменты истории возникновения и развития научных исследований по динамике струйных течений газа, проводимых на кафедре теоретической механики и аэрогидромеханики Саратовского государственного университета в период с 1957 по 1989 гг.

Газовая динамика, теория газовых струй, история механики, история саратовского университета

Короткий адрес: https://sciup.org/147245430

IDR: 147245430 | УДК: 533 | DOI: 10.17072/1993-0550-2019-1-74-82

Текст научной статьи Из истории создания теории струйных течений газа. 1 (к 60-летию начала исследований по теории газовых струй в Саратовском университете)

Создание саратовской научной школы

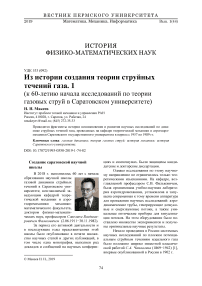

В 2018 г. исполнилось 60 лет с начала образования научной школы газовой динамики струйных течений в Саратовском университете, возглавляемой заведующим кафедрой теоретической механики и аэрогидромеханики механикоматематического факультета, доктором физико-математи-

ческих наук, профессором Савелием Владимировичем Фальковичем (2.06.1911-30.11.1982).

За период его активной деятельности и в последующие годы представителями этой школы было опубликовано в печати множество научных статей и других публикаций, в том числе одна монография, выполнен ряд докладов и сообщений на научных конферен- циях и симпозиумах. Были защищены кандидатские и докторские диссертации.

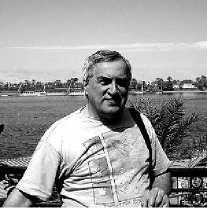

Однако исследования по этому научному направлению не ограничились только теоретическими изысканиями. На кафедре, возглавляемой профессором С.В. Фальковичем, была организована учебно-научная лаборатория аэрогидромеханики, установлена и запущена современная к тому времени аппаратура для проведения научных исследований: аэродинамические трубы, генерирующие дозвуковые и сверхзвуковые потоки, а также уникальные оптические приборы для визуализации потоков. На этом оборудовании было поставлено множество экспериментов и получены оригинальные научные результаты.

Начало проведения в России системных научных исследований по плоским потенциальным струйным течениям идеального газа было положено широко известной классической работой С.А. Чаплыгина (1869-1942) [1], впервые опубликованной в России в 1902 г.

Наряду с оригинальной постановкой задачи он предложил и метод ее решения - метод годографа скорости . Этим методом им была решена, в частности, задача о стационарном потенциальном истечении с дозвуковой скоростью идеального газа из бесконечного сосуда через щель в его стенке.

Специфической особенностью задачи и метода ее решения, предложенного С.А. Чаплыгиным, является наличие в схеме течения только одной характерной скорости - заданной скорости на свободной границе струи. Это ограничение существенно сужало класс задач и схем струйных течений. Результаты исследований С.В. Фальковича позволили обобщить метод С.А. Чаплыгина и тем самым устранить этот недостаток.

В конце 1950-х и начале 1960-х гг. прошлого века в связи с бурным развитием реактивной техники возникла потребность в разработке теории струйных течений газа и ее приложений к объектам авиационной и ракетной техники. Вместе с тем стали развиваться отрасли производства, для работы которых требовалось создание эффективных средств вентиляционной защиты и безопасности, основанных на функционировании схем газоструйных течений. Это послужило побудительным мотивом к созданию и усовершенствованию теории газовых струй с дозвуковыми скоростями, которая, являясь первоосновой, могла бы стать начальной ступенью к созданию основ конструирования и разработки востребованных технических устройств.

Учебный корпус № 3 Саратовского университета, ул. Университетская, 401

1 Объект культурного наследия федерального значения. Построен в 1913 г. по проекту архитектора-художника К.Л. Мюфке (1868-1933). Здесь находилась кафедра аэрогидромеханики СГУ.

Для выполнения этой перспективной задачи на кафедре теоретической механики и аэрогидромеханики СГУ под руководством профессора С.В. Фальковича в течение нескольких лет образовался коллектив выпускников, имеющих творческие способности и склонность к научно-исследовательской работе в области газовой динамики. При этом Савелий Владимирович еще в период студенческой учебы своих учеников старался стимулировать у них интерес к исследованиям в этой области с тем, чтобы ко времени поступления в аспирантуру они имели бы твердые убеждения в правильности избранной ими специальности. Такое внимание с его стороны являлось значительной поддержкой в их дальнейшей исследовательской работе.

В те годы престиж науки и образования был особенно высоким. Активная часть учащейся молодежи стремилась к знаниям и к участию в научных исследованиях. Издавался значительный объем научно-популярной и познавательной литературы, позволяющий со школьных лет определять круг интересов, осваивать знания в определенных областях науки и техники, проявлять свои наклонности к научным исследованиям.

В 1957 г. С.В. Фалькович опубликовал работу [2], в которой на простом показательном примере предложил способ решения струйных задач о плоском потенциальном течении идеального газа с дозвуковыми скоростями для класса задач, у которых известны несколько характерных скоростей, заданных на свободных границах струи. Такой подход позволил обобщить метод решения плоских задач газодинамики струйных течений и существенно расширить объем задач, решаемых методом годографа скорости. Эта работа инициировала публикации по исследованиям различных всевозможных схем струйных течений газа, рассматриваемых в новой постановке. Новый подход к решению задач теории газовых струй стал называться в некоторых научных источниках методом Чаплыгина-Фальковича.

В качестве типичного показательного примера применения предложенного им метода было приведено решение задачи об истечении идеального газа из прямоугольного плоского осесимметричного сосуда конечной ширины с прямолинейными твердыми стенками через отверстие, находящееся на оси сосуда [2]. Применение этого метода в последующих исследованиях по теории плоских газовых струй показало его аналитическую простоту и высокую эффективность.

В течение ряда лет на кафедре образовался коллектив молодых исследователей -выпускников кафедры, которые под руководством профессора С.В. Фальковича, развивая его идеи, провели комплекс теоретических исследований, получив значимые результаты.

Учебный корпус № 3 Саратовского университета

Памятная стела - подарок от Ленинградского университета на память о работе в эвакуации

Рассмотрим историю некоторых из научных достижений саратовской школы газоструйной динамики, опубликованных в печати, в хронологической последовательности.

Исследования, проведенные в период 1957-1969 гг.

Усовершенствованный и впоследствии значительно развитый метод годографа скорости, предложенный С.В. Фальковичем [2] для решения плоских задач теории газовых струй, составил теоретическую основу дальнейших исследований в данной области. Существенной чертой этого приема, в отличие от метода С.А. Чаплыгина [1], является отказ от нахождения предварительного решения поставленной задачи для случая идеальной несжимаемой жидкости. При этом в плоскости годографа скорости непосредственно решается задача Дирихле для уравнения в частных производных эллиптического типа (уравнения С.А. Чаплыгина) в односвязной ограниченной области U плоскости годографа скорости. Граница данной области содержит сингулярные точки (источники и стоки), соответствующие постановке задачи.

В соответствии с постановкой задачи область U разделяется на подобласти, для внутренних границ которых должны выполняться условия "сшивания" этих подобластей - условия совпадения и аналитического продолжения решения [2]. Решение задачи в виде соотношения для функции тока, удовлетворяющего поставленным граничным условиям, представляется в виде рядов Фурье, сходимость которых следует устанавливать при решении каждой конкретной задачи.

Выражения для каждого решения содержат две независимые характерные функции скорости, называемые в литературе функцией Чаплыгина , представленной гипергеометрическим рядом, и функцией Черри. Для выполнения численных расчетов С.В. Фальковичем [3] были предложены асимптотические представления функций Чаплыгина.

Таковы основные характерные черты метода решения задач газоструйной динамики дозвуковых скоростей, усовершенствованного С.В. Фальковичем и успешно применяемого в дальнейшем многими его последователями. Все упоминаемые ниже задачи также решались этим усовершенствованным методом.

В 1961 г. была опубликована заметка [4], в которой установлено, что величина сжатия газовой струи для насадки Борда, полученная в работе [5] и представленная гипергеометрическим рядом, имеет более простое выражение в виде элементарной функции.

Одной из типичных задач газоструйной динамики является плоская задача о соосносимметричном соударении встречных газовых струй с одинаковыми параметрами торможения, вытекающих с разными скоростями из соосных каналов различной ширины с прямолинейными параллельными стенками [6].

Такая схема течения предусматривает наличие критической точки внутри области течения и относится к типу задач Н.Е. Жуковского - Р. Мизеса .

Она представляет интерес, в частности, в связи с разработкой вентиляционных устройств и с уточнением (с поправкой на сжимаемость) теории кумулятивной струи, построенной М.А. Лаврентьевым [7].

В статье Н.Н. Макеева2 [6], основанной на методе Чаплыгина-Фальковича, определены основные характеристики течения струи: коэффициент сжатия K и угол выброса струи, а также произведено обоб щение выражения для K на случай, при котором стенки каналов образуют между собой угол qn (q < 1). Установлены графические зависимости коэффициента K от асимптотической величины скорости газа в одном из каналов при некотором фиксированном ее значении в другом канале для некоторых определенных значений отношений ширины данных каналов. Множество приведенных кривых ограничено снизу огибающей, причем каждая кривая этого множества имеет резко выраженный минимум. Построены также зависимости асимптотического значения угла выброса ветви струи в функции от варьируемой скорости газа в канале для ряда значений отношений ширины данных каналов. Эти зависимости имеют монотонно возрастающий характер.

Темы и постановка задач, представленных в работах [4], [6], произведены их автором - студентом СГУ, и выполнены под руководством профессора С.В. Фальковича.

Схема задачи о соосно-симметричном соударении газовых струй, рассмотренная в статье [6], в 1964 г. обобщена на случай параллельного смещения оси одного из каналов относительно оси другого канала на некоторую линейную величину - эксцентриситет е . В частном случае, при ε = 0, имеет место соударение двух встречных струй, обладающих общей осью симметрии струй и каналов [6]. Трудность нахождения точного решения этой задачи состоит в том, что при ε ≠ 0 критическая точка (точка полного торможения потока) находится на криволинейной линии тока, расположенной между осями каналов, а не на центральной осевой прямолинейной линии тока, как при е = 0.

В связи с этим точного решения задачи достигнуть не удалось и в статье [8] приведено приближенное решение этой задачи для случая достаточно малых значений эксцентриситета. Это допущение позволяет прене- бречь (с точностью до е) искривлением центральной линии тока. При этом параметры торможения газов в соударяющихся струях предполагаются одинаковыми.

Поскольку постановка данной задачи имеет приближенный характер, то с указанной степенью точности выполняются и условия "сшивания" на границах внутренних подобластей области годографа U. Найдены приближенные выражения для основных параметров струи и приближенные уравнения ее свободных границ.

В 1965 г. была решена плоская стационарная задача [9] о соударении свободных газовых струй идеального газа, соударяющихся под произвольным заданным углом, при различных параметрах торможения газа в струях ( схема течения по Н.Е. Жуковскому-В. Фохту ). Эта схема предполагает наличие внутри течения критической точки, линию контактного разрыва, полностью свободные границы и дозвуковые скорости всюду вплоть до однозначно определенных границ течения.

Для нахождения однозначного решения задачи принята гипотеза, являющаяся видоизменением гипотезы А. Палатини , согласно которой искомый свободный параметр определяется из условия минимальности характерной функции, связанной с суммой квадратов величин расходов газа в бесконечно удаленных сечениях набегающих струй и их ветвей. Показано, что асимптотическое значение ширины отходящих ветвей соударяющихся струй существенным образом зависит от отношения параметров торможения во взаимодействующих струях.

При изменении величины данного отношения происходит перераспределение потока массы газа в расходящихся ветвях течения. В силу этого имеет место изменение асимптотических значений величин ширины сечений и углов расхождения данных ветвей. Показано существование и вычислено относительное значение точной верхней грани отношения параметров торможения газа, начиная с которой в данной схеме течения возвратная ветвь струи не формируется.

В этом же, 1965 г., была опубликована работа [10], содержащая решение плоской задачи об ударе свободной газовой струи о несимметрично расположенный относительно нее неравнобокий клин. Обтекание клина происходит с отрывом струй на его концевых точках и соответствует схеме, построенной

И.В. Мещерским и А.П. Котельниковым для несжимаемой жидкости [11, 12]. В этой схеме точка разветвления набегающего потока совпадает с вершиной обтекаемого клина.

Клиновидный профиль имеет линейное и угловое смещения относительно набегающей струи. Обтекание происходит по схеме И.В. Мещерского, согласно которой линия тока, являющаяся границей раздела течений в ветвях струи, разветвляется в вершине клина и имеет в ней направление биссектрисы угла при его вершине. Результат, сформулированный И.В. Мещерским, распространен на случай течения газа с дозвуковой скоростью: для каждой заданной пары значений угла атаки и угла раствора клина только одна из длин его сторон является произвольной с тем, чтобы его струйное обтекание происходило по данной схеме. При этом должно выполняться специальное конфигурационное условие.

Если данное условие не выполняется, то внутри полученной области течения, расположенной в плоскости годографа скорости, могут возникнуть линии, не являющиеся линиями тока, но вдоль которых выполняется условие для функции тока ψ = 0. Найдены аэродинамические характеристики и силовые нагрузки, действующие на клин.

В 1966 г. опубликована статья [13], являющаяся обобщением работы [9], содержащая решение плоской задачи о соударении двух струй при стационарном потенциальном адиабатическом течении идеального газа, в которой критическая точка, расположенная внутри области течения, в соответствии со схемой С.А. Чаплыгина заменена застойной зоной конечных размеров. Известно, что задачи о струйных течениях, содержащих застойные зоны, относятся к классу математически неопределенных задач. Рассмотрен особый случай "касательного" соударения струй, при котором разность линейных эксцентриситетов сталкивающихся струй равна величине асимптотической ширины одной из них.

Работа [14], опубликованная также в 1966 г., содержит решение плоской задачи о несимметричном обтекании клина при гладком сходе струи с его концевых кромок. Схема обтекания предусматривает наличие вместо критической точки застойной зоны, расположенной вверх по потоку от клина и прилегающей к нему в окрестности его вершины. Эта задача является обобщением задачи статьи [10] и ее решение основано на тех же предпосылках.

Помимо упомянутых статей, опубликованных в печати, было выполнено несколько работ, не опубликованных их автором, содержащихся в его кандидатской диссертации [15]3. Ниже приводится их краткое описание.

Получено решение задачи, основанной на обобщении схемы течения, принятой в работе [6], на случай, при котором параметры торможения газа в соударяющихся струях различны и критическая точка заменена застойной зоной конечных размеров. Решена задача о центрально-симметричном соударении газовых струй, вытекающих с одинаковыми скоростями из соосно-симметричных каналов одинаковой ширины, имеющих прямолинейные параллельные стенки, при их последующем затекании в соосно-симметричные наставки одинаковой ширины ( схема Д.К. Бобылева–М. Рети ). Параметры торможения газов в соударяющихся струях приняты одинаковыми, причем соударение происходит по схеме с критической точкой. Определен коэффициент сжатия струи и асимптотическое представление его выражения. Установлено свойство возрастания асимптотического значения скорости газа в наставке с увеличением ее ширины.

Обобщение схемы течения, принятой в предыдущей задаче, соответствует случаю течения струи, при котором оси симметрии канала и соответствующей наставки образуют между собой произвольный острый угол и критическая точка заменена застойной зоной конечных размеров ( схема Д.К. Бобылева– С.А. Чаплыгина ). Определено выражение для величины коэффициента сжатия струи и получено его асимптотическое представление.

Изучена задача внутреннего обтекания ограниченного угла свободной газовой струей в случае, для которого критическая точка течения в вершине угла заменена ограниченной застойной зоной ( схема Жуковского-Парсева-ля ). Результат, полученный Жуковским для несжимаемой жидкости, распространен на струйное течение газа с дозвуковой скоростью: для каждой заданной совокупности значений угла атаки потока и угла раствора клина лишь одна из длин его сторон остается произвольной. Только при этом условии возможно существование данной схемы течения.

Получено решение задачи об истечении свободной газовой струи из несимметричной щели с косым срезом ( схема С.А. Чаплыгина-Л.Н. Сретенского ). Эта задача построена на обобщении схемы течения, предложенной ранее Л.Н. Сретенским, на случай, при котором стенки щели имеют относительную линейную и угловую асимметрию. Данную задачу можно также трактовать как задачу об истечении газовой струи из сосуда конечной ширины с косым срезом при наличии несимметричной наставки и полуограниченных застойных зон, прилегающих к стенкам канала. Определены профили скорости на обтекаемых участках стенок щели, а также динамические характеристики струи.

Решена задача о симметричном обтекании равнобокого клина газовой струей, вытекающей из канала конечной ширины с прямолинейными параллельными стенками. Эта задача, основанная на схеме С.А. Чаплыгина, может быть истолкована как задача об истечении газовой струи из канала конечной ширины с параллельными стенками при наличии косого среза с последующим ее отклонением и с односторонним обтеканием плоской пластинки конечной длины. Найдены профили скоростей обтекаемой пластинки, выражения для коэффициента сжатия струи и динамических нагрузок, действующих на обтекаемую пластинку.

Диссертация [15], защищенная в Казанском университете 10 апреля 1969 г. в диссертационном совете по математике и механике, содержит всего 12 решенных задач струйной газодинамики, из которых было опубликовано в печати только 64.

Исследования, проведенные в период 1979-1989 гг.

В этот период исследования по теории газовых струй были направлены на модификацию метода годографа скорости, в частности, на применение в этом методе контурного интеграла.

Идея такого его применения принадлежит профессору С.В. Фальковичу.

Вход в учебный корпус № 3 СГУ

Университетом периодически издавался межвузовский сборник научных трудов "Аэродинамика", в котором публиковались работы сотрудников и аспирантов кафедры. Основателем и первым научным редактором этого сборника был профессор С.В. Фалькович.

В 1979 г. С.В. Фальковичем и Ю.В. Морковкиным была опубликована статья [17], в которой на примере точного решения задачи о струйном дозвуковом течении газа показано применение метода контурного интеграла в плоскости годографа скорости.

В 1981 г. этими же авторами в работе [18] была решена задача о струйном обтекании решетки пластин дозвуковым потоком газа. Следует отметить, что для решения этой задачи метод С.А. Чаплыгина [1] не применим, поскольку в данной задаче имеется более одной заданной характерной скорости. В работе [18] методом контурного интеграла [17] решение было получено в достаточно простом виде и определены основные характерные параметры струйного течения.

В этот же период Ю.В. Морковкиным была решена задача о симметричном струйном обтекании клина в канале с параллельными стенками при дозвуковых скоростях, однако ее решение было впервые опубликовано лишь в 2015 г. [19].

По результатам научных исследований, проведенных на кафедре аэрогидромеханики под руководством профессора С.В. Фальковича, Ю.В. Морковкиным5 3 ноября 1983 г. в диссертационном совете по механике математико-механического факультета Ленинград-

ского университета была защищена кандидатская диссертация [20], в которой содержатся и решения струйных задач с дозвуковыми скоростями. Эта защита произошла после кончины его научного руководителя, профессора С.В. Фальковича ( на фото ) последовавшей в 1982 г. Метод контурного интеграла позволяет представить решение задачи о струйном течении газа в единой замкнутой аналитической форме для всей области плоскости го-

дографа скорости. Применение этого метода стало новым прогрессивным приемом в методологии исследования свойств струйных течений газа при дозвуковых скоростях.

В 1975 г. в Саратовском университете Ю.В. Сунгурце- вым6 была защищена кандидатская диссертация [21], выполненная под руководством профессора С.В.Фаль-ковича. В 1981 г. им была опубликована статья [22], а в 1989 г. -монография по плоским дозвуковым струйным течениям газа [23].

Экспериментальная база кафедры

Заведующий кафедрой профессор С.В. Фалькович уделял значительное внимание развитию экспериментальной базы кафедры -лаборатории аэрогидродинамики. Эта лаборатория была создана еще в 1935 г. и была одной из первых в стране лабораторий такого рода. К рассматриваемому периоду времени она была оснащена современными аппаратными средствами для постановки экспериментов. В 1965 г. была приобретена и установлена экспериментальная сверхзвуковая аэродинамическая труба периодического действия со сменными насадками - соплами, снабженная автоматическими устройствами для поддержания устойчивого режима работы, а также оптической системой Теплера для визуальной регистрации полей плотности. Эта система обладала многими функциональными возможностями; в частности, она позволяла наглядно отображать картину сверхзвукового автоколебательного течения потока газа.

За период 1969-1977 гг. в лаборатории была установлена и введена в действие малая аэродинамическая труба, позволяющая проводить экспериментальные исследования при умеренных дозвуковых скоростях потоков.

В научной лаборатории аэрогидромеханики.

Профессор С.В. Фалькович (справа)

В это же время лаборатория аэрогидродинамики пополнилась новой аппаратурой -экспериментальными установками электро-гидродинамического и гидрогазодинамическо-го моделирования.

Жизнь и судьба научной школы

Роль и значение научных школ в творческой деятельности исследователей огромна. " Никакие книги никогда не могут дать того , что может дать [ для творческой работы ] хорошая [ научная ] школа " ( С.И. Гессен ). Научная школа профессора С.В. Фальковича жи-ла и работала и как коллектив исследователей, и как самостоятельное научное направление, являясь важнейшим элементом наук -аэромеханики и газовой динамики.

С.В. Фалькович был выдающимся научным деятелем, признанным в нашей стране и за рубежом. Его научная школа охватывала не только теорию газовых струй, но и другие области механики. К ним относятся, в частности, трансзвуковая аэродинамика, теория околозвуковых течений газа, теория упругости, магнитная гидродинамика, устойчивость состояния сыпучих сред, течение двухфазной жидкости, теория фильтрации жидкостей в пористых средах и другие направления.

Согласно известной закономерности, наличие лидера научной школы является обязательным условием ее существования как таковой. В 1982 г., когда С.В. Фалькович ушел, начался процесс распада его школы.

С 1983 г. наименование кафедры аэрогидромеханики было изменено, как изменено и ее основное направление научной деятельности. К настоящему времени не существует и кафедры с измененным названием, как и лаборатории аэрогидромеханики.

Полагаем, если распад научной школы -в определенном смысле закономерное и неизбежное явление, то наряду с ним должен существовать процесс создания родственных им школ, продолжающих традиции и достижения предыдущих поколений. Тогда процесс созидания и преемственности творческих достижений будет превалировать над разрушением.

"Очевидна конечность [как ограниченность] существования данного типа научного сообщества (научной школы). Всякая научная школа уникальна и преходяща. Непреходяща ее роль в научном познании, ее вклад в развитие науки" ( В.Ф. Кузнецова ).

Список литературы Из истории создания теории струйных течений газа. 1 (к 60-летию начала исследований по теории газовых струй в Саратовском университете)

- Чаплыгин С.А. О газовых струях. М.; Л.: Гостехиздат, 1949. 144 с.

- Фалькович С.В. К теории газовых струй // Прикладная математика и механика. 1957. Т. 21, вып. 4. С. 459-464.

- Фалькович С.В. Асимптотическое разложение функции Чаплыгина // Изв. вузов. Сер. Матем. 1960, № 2 (15). С. 209-212.

- Макеев Н.Н. Замечания к работе Я.И. Секерж-Зеньковича "К теории насадка Борда для газа" // Прикладная математика и механика. 1961. Т. 25, вып. 2. С. 383-384.

- Секерж-Зенькович Я.И. К теории насадка Борда для газа // Прикладная математика и механика. 1957. Т. 21, вып. 6. С. 850-855.

- Макеев Н.Н. О соударении газовых струй // Прикладная математика и механика. 1962. Т. 26, вып. 2. С. 308-315.

- Лаврентьев М.А. Кумулятивный заряд и принципы его работы // Успехи математических наук. 1957. Т. 12, вып. 4. С. 41-56.

- Макеев Н.Н. Эксцентрическое соударение газовых струй // Сб. аспирантских работ Казанского ун-та за 1964 год. Сер. Математика. Механика. Физика. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1964. С. 123-128.

- Макеев Н.Н. К теории соударения свободных газовых струй // Труды Саратовского высшего командно-инженерного училища. Саратов, 1965. Вып 3. С. 50-63.

- Макеев Н.Н. Удар свободной газовой струи о несимметрично расположенный неравнобокий клин // Тр. Саратовского высшего командно-инженерного училища. Саратов, 1965. Вып. 3. С. 64-80.

- Мещерский И.В. К вопросу о сопротивлении жидкостей // Журнал Русского физико-химического общества. 1886. Т. 18.

- Котельников А.П. О давлении жидкой струи на клин // Собрание протоколов секции физико-математических наук в Казани. 1889. Т. 8.

- Макеев Н.Н. Соударение газовых струй по схеме С.А. Чаплыгина // Саратовское высшее командно-инженерное училище. Материалы первой научно-технической конференции. Саратов, 1966. С. 18-36.

- Макеев Н.Н. Несимметричное обтекание клина газовой струей // Саратовское высшее командно-инженерное училище. Материалы первой научно-технической конференции. Саратов, 1966. С. 37-52.

- Макеев Н.Н. Некоторые задачи теории газовых струй при дозвуковых скоростях: дис. … канд. физ.-мат. наук / Казань. Казанский гос. ун-т, 1969. 416 с., 297 наименований литературы.

- Томилов Е.Д. Струйные дозвуковые плоские движения газа. Новосибирск: Наука (Сибирское отделение), 1980. 248 с.

- Морковкин Ю.В., Фалькович С.В. Применение контурных интегралов в методе годографа для струйных течений газа // Аэродинамика: межвуз. сб. науч. тр. / Саратов. Изд-во Сарат. ун-та, 1979. Вып. 7(10). С. 18-31.

- Морковкин Ю.В., Фалькович С.В. Струйное обтекание решетки пластин дозвуковым потоком газа // Аэродинамика: межвуз. сб. науч. тр. / Саратов. Изд-во Сарат. ун-та, 1981. Вып. 8(11). С. 33-42.

- Морковкин Ю.В., Морозова М.Ю. и др. Симметричное струйное обтекание клина в канале с параллельными стенками дозвуковым потоком газа // Современные аспекты гуманитарных, экономических и технических наук. Теория и практика: материалы XIV Всерос. научно-практ. конф. Новосибирск, 23-24 апреля 2015 г. Новосибирск: СНИ, 2015. С. 184-186.

- Морковкин Ю.В. Исследование течений газа при больших дозвуковых и трансзвуковых скоростях методом контурных интегралов: дис. … канд. физ.-мат. наук / Ленинград. Ленинград. гос. ун-т, 1983.

- Сунгурцев Ю.В. Некоторые задачи дозвуковых струйных течений газа: дис. … канд. физ.-мат. наук / Саратов. Саратов. гос. ун-т, 1975. 219 с.

- Сунгурцев Ю.В. Исследование эффекта конечности ширины струи при дозвуковом симметричном обтекании клина // Аэродинамика: межвуз. сб. науч. тр. / Саратов. Изд-во Саратов ун-та, 1981. Вып. 8(11). С. 69-76.

- Сунгурцев Ю.В. Плоские струйные течения газа. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1989. 256 с.