Изделия из благородных металлов в памятниках ранних кочевников пограничья степи и лесостепи Зауралья

Автор: Таиров Александр Дмитриевич, Зайков Виктор Владимирович

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные о составе золота и серебра предметов из курганов ранних кочевников пограничья степи и лесостепи Зауралья VII— II вв. до н. э. Изделия из серебра встречены пока лишь в памятниках, которые относятся ко времени не ранее конца V в. до н. э. На основе сравнения состава золота древних предметов и золота из россыпей Южного Урала сделан вывод о местных источниках драгоценного металла. Анализ состава золота показал, что для изготовления тонкого золотого листа и фольги начиная с VII в. до н. э. в основном использовалось самородное золото, легированное медью.

Зауралье, пограничье степи и лесостепи, ранние кочевники, изделия из благородных металлов, источники золота

Короткий адрес: https://sciup.org/147150921

IDR: 147150921 | УДК: 902(470.5)

Текст научной статьи Изделия из благородных металлов в памятниках ранних кочевников пограничья степи и лесостепи Зауралья

Пространство южной лесостепи Зауралья между реками Уй и Миасс или пограничье степи и лесостепи начало активно осваиваться кочевниками в VII в. до н. э. Привлекала их не только богатая ресурсами территория, но и близость к источникам меди, производителями которой начали выступать племена иткульской культуры лесостепного Зауралья. О стремлении кочевников поставить под контроль не только пути поступления металла в степь, но и само его производство свидетельствуют погребения кочевников близ возникающих в это же время иткульских городищ со следами металлургического производства на них. В дальнейшем, на протяжении VI—IV вв. до н. э., иткульские металлурги являлись основными поставщиками меди и изделий из нее кочевникам всего Южного Урала. Поставки эти находились в руках объединений, летние кочевья которых располагались в южной лесостепи, что определяло их богатство и влияние в кочевом мире Южного Урала.

Работа выполнена рамках задания Минобрнауки РФ «Использование природных ресурсов: опыт прошлого — будущему», при поддержке РГНФ, проект № 12-0100293 «Пограничье степи и лесостепи Зауралья в I тысячелетии до н. э.: природа и социум». Авторы благодарят за помощь В. Ф. Коробкова, В. А. Котлярова, Е. И. Чурина, П. В. Хворова, Е. В. Зайкову, О. Л. Бусловскую.

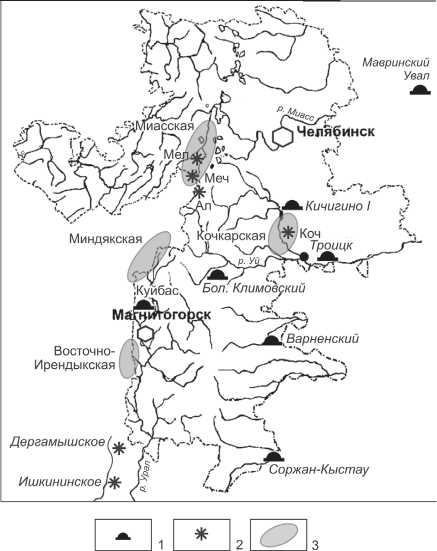

Рис. 1. Схема размещения археологических памятников (1), золоторудных месторождений (2) и россыпных зон с примесью осмия (3) на территории Южного Урала

Таблица 1

Состав золота изделий из памятников пограничья степи и лесостепи Зауралья

|

№ п/п |

Изделие |

Местонахождение |

№ пробы |

К-во анализов |

Au |

Ag |

Cu |

Проб-ность |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

1 |

Подвеска височная |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 3 |

К-9* |

7 |

82,03 |

13,99 |

3,45 |

825 |

|

2 |

Гривна |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 3 |

К-18* |

6 |

8,06 |

75,93 |

2,94 |

93 |

|

3 |

Подвеска височная, основная часть |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 4 |

К-2* |

4 |

15,16 |

84,01 |

2,46 |

149 |

|

4 |

Подвеска височная, подвесная спираль |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 4 |

К-3 |

6 |

— |

97,88 |

1,82 |

0 |

|

5 |

Гривна |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 4 |

К-12* |

9 |

— |

96,28 |

3,00 |

0 |

|

6 |

Фрагмент изделия |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-1* |

19 |

81,71 |

12,92 |

4,43 |

825 |

|

К-1 |

4 |

82,80 |

13,22 |

4,33 |

825 |

|||

|

7 |

Гривна |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-4а |

5 |

85,30 |

11,04 |

3,56 |

854 |

|

К-4b |

5 |

84,61 |

11,33 |

3,57 |

850 |

|||

|

5 |

85,30 |

11,04 |

3,56 |

854 |

||||

|

* |

7 |

81,80 |

14,39 |

4,41 |

813 |

|||

|

8 |

Браслет |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-5 |

10 |

72,01 |

24,34 |

3,28 |

723 |

|

К-5-1* |

6 |

72,68 |

23,23 |

3,95 |

728 |

|||

|

9 |

Фольга-1 |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-1-7* |

9 |

64,63 |

32,43 |

3,02 |

646 |

|

10 |

Фольга-2 |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-2-7* |

3 |

77,46 |

21,79 |

0,43 |

777 |

|

11 |

Фольга-3 |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-3-7* |

6 |

34,84 |

59,98 |

3,08 |

356 |

|

12 |

Кольцо спиральное |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-8 |

6 |

81,84 |

14,30 |

3,77 |

819 |

|

13 |

Бляшка, фрагмент |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 5 |

К-11* |

10 |

83,39 |

11,85 |

4,47 |

836 |

|

14 |

Ворворка |

Кичигино I, курган 3, могильная яма 6 |

ОФ-6623 67** |

2 |

— |

98,61 |

1,17 |

0 |

|

15 |

Ворворка малая № 3 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

1-К* |

6 |

94,07 |

4,84 |

— |

951 |

|

1-К** |

4 |

94,72 |

4,84 |

0,31 |

948 |

|||

|

16 |

Ворворка малая № 1 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

2-К* |

6 |

91,92 |

4,30 |

3,84 |

919 |

|

2-К** |

6 |

94,40 |

4,80 |

0,51 |

947 |

|||

|

17 |

Ворворка большая |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

3-К* |

6 |

94,56 |

4,51 |

— |

954 |

|

3-К** |

6 |

93,74 |

4,72 |

0,51 |

947 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

18 |

Обкладка малая № 1 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

5-1-К* |

6 |

81,73 |

13,35 |

5,13 |

816 |

|

5-2-К* |

6 |

81,28 |

13,54 |

4,91 |

815 |

|||

|

5-3-К* |

6 |

81,40 |

13,10 |

5,06 |

818 |

|||

|

5-4-К* |

6 |

81,14 |

13,07 |

5,80 |

811 |

|||

|

5-4-К** |

4 |

92,03 |

4,43 |

— |

954 |

|||

|

19 |

Пластина ажурная большая |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

6-1-К* |

6 |

95,12 |

4,81 |

0,16 |

950 |

|

6-2-К* |

6 |

94,65 |

4,59 |

0,31 |

951 |

|||

|

5** |

6 |

94,31 |

5,28 |

— |

947 |

|||

|

20 |

Пластина ажурная малая |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

4** |

6 |

94,34 |

5,41 |

— |

946 |

|

21 |

Оковка сосуда малая виде стилизованной головы птицы |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

7-К |

4 |

71,52 |

24,37 |

3,79 |

717 |

|

7-К* |

5 |

97,28 |

2,38 |

0,13 |

975 |

|||

|

7-К** |

8 |

93,99 |

4,78 |

0,74 |

945 |

|||

|

22 |

Оковка сосуда большая виде стилизованной головы птицы |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

8-К |

6 |

81,84 |

14,29 |

3,68 |

820 |

|

8-К** |

6 |

94,07 |

4,80 |

0,82 |

944 |

|||

|

23 |

Фрагмент пластины |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

6** |

4 |

93,86 |

4,72 |

— |

952 |

|

24 |

Накладка на сосуд № 3 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

9-К |

3 |

86,58 |

9,88 |

3,36 |

867 |

|

9-К** |

4 |

94,60 |

4,77 |

— |

952 |

|||

|

25 |

Накладка на сосуд № 1 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

10-К* |

2 |

93,41 |

5,17 |

— |

948 |

|

10-К** |

6 |

95,21 |

4,74 |

— |

953 |

|||

|

26 |

Накладка на сосуд № 2 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

11-К |

5 |

85,28 |

10,17 |

4,41 |

854 |

|

11-К* |

4 |

94,01 |

5,19 |

— |

948 |

|||

|

11-К** |

4 |

94,64 |

4,97 |

0,33 |

947 |

|||

|

27 |

Обкладка крюка |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

12-К* |

2 |

94,02 |

5,18 |

— |

948 |

|

12-1-К* |

6 |

94,82 |

4,90 |

— |

951 |

|||

|

12-2-К* |

7 |

95,32 |

4,63 |

0,08 |

953 |

|||

|

12-2-К** |

6 |

94,50 |

4,66 |

0,56 |

948 |

|||

|

28 |

Обкладка большая |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

13-1-К* |

5 |

96,51 |

2,77 |

0,41 |

968 |

|

13-2-К* |

8 |

94,64 |

4,98 |

0,15 |

949 |

|||

|

13-2-К** |

6 |

94,49 |

4,83 |

0,33 |

948 |

|||

|

29 |

Серьга |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

18-1-К* |

4 |

94,30 |

5,25 |

— |

947 |

|

18-2-К* |

7 |

94,72 |

4,98 |

0,08 |

949 |

|||

|

17** |

10 |

94,30 |

5,42 |

— |

946 |

|||

|

30 |

Обкладка древка стрелы |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

19-К* |

6 |

91,97 |

4,65 |

3,56 |

918 |

|

31 |

Обкладка древка стрелы |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-1* |

5 |

95,06 |

5,35 |

— |

947 |

|

32 |

Обкладка древка стрелы № 1 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-2** |

2 |

94,7 |

5,02 |

— |

950 |

|

33 |

Обкладка древка стрелы №2 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-3** |

2 |

95,59 |

4,41 |

— |

956 |

|

34 |

Обкладка древка стрелы № 3 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-4** |

2 |

89,46 |

4,8 |

— |

949 |

|

35 |

Обкладка древка стрелы № 4 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-5** |

2 |

95,00 |

5,00 |

— |

950 |

|

36 |

Обкладка древка стрелы № 5 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-6** |

2 |

94,70 |

5,04 |

— |

949 |

|

37 |

Обкладка древка стрелы № 6 |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20-К-7** |

2 |

94,78 |

5,01 |

— |

950 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

38 |

Бляшка (№ 1) в виде лежащего льва с горита |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

22-1-К* |

5 |

95,66 |

4,81 |

0,15 |

951 |

|

22-2-К* |

8 |

95,92 |

3,02 |

0,62 |

963 |

|||

|

25-К* |

6 |

95,09 |

4,80 |

952 |

||||

|

26-К* |

6 |

94,37 |

4,83 |

0,08 |

951 |

|||

|

26-К** |

10 |

92,00 |

6,32 |

1,42 |

922 |

|||

|

39 |

Бляшка (№ 2) в виде лежащего льва с горита |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

20** |

10 |

94,71 |

4,68 |

0,44 |

949 |

|

40 |

Бляшка (№ 3) в виде лежащего льва с горита |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

21** |

10 |

94,52 |

4,79 |

0,49 |

947 |

|

41 |

Бляшка (№ 4) в виде лежащего льва с горита |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

22** |

10 |

94,39 |

4,93 |

0,48 |

946 |

|

42 |

Бляшка (№ 5) в виде лежащего льва с горита |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

14-К |

5 |

94,34 |

3,04 |

2,19 |

947 |

|

15-К |

5 |

95,87 |

2,80 |

0,93 |

963 |

|||

|

16-К |

8 |

96,39 |

3,00 |

0,27 |

967 |

|||

|

16-К** |

8 |

93,92 |

4,54 |

0,88 |

945 |

|||

|

43 |

Бляшка в виде лежащего льва с груди погребенного |

Кичигино I, курган 5, могильная яма 1 |

17-К* |

7 |

94,29 |

5,25 |

— |

947 |

|

17-К** |

6 |

93,57 |

5,17 |

1,16 |

937 |

|||

|

44 |

Подвески височные |

Мавринский Увал, курган 2, могильная яма 2 |

221МУ/ 66 |

3 |

82,66 |

15,79 |

1,72 |

825 |

|

45 |

Фольга с тиснением |

Случайная находка под Троицком |

3** |

2 |

72,20 |

26,76 |

0,87 |

723 |

|

46 |

Фрагмент пластины крупный |

Случайная находка под Троицком |

4,6** |

2 |

71,79 |

26,79 |

1,02 |

721 |

|

47 |

Фрагмент пластины мелкий |

Случайная находка под Троицком |

5** |

1 |

61,88 |

37,03 |

0,75 |

621 |

|

48 |

Фольга |

Большой Климовский курган |

173БК/19 |

7 |

76,55 |

17,68 |

4,29 |

777 |

Примечание. Анализы, отмеченные звездочкой (*) выполнены на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL JXA-733, аналитик Е. И. Чурин; двумя звездочками (**) — на ренгенофлуоресцентном анализаторе INNOV-X a 400, аналитик П. В. Хворов; остальные на приборе РЭММА 202М, аналитик В. А. Котляров.

В настоящее время в пределах пограничья степи и лесостепи Зауралья и на непосредственно примыкающих к нему территориях исследовано значительное число разновременных погребальных памятников ранних кочевников. В части из них обнаружены изделия из благородных металлов — золота и серебра (рис. 1). Ко второй половине VII в. до н. э. относится комплекс находок из могильной ямы 1 кургана 5 могильника Кичигино I. Концом VI — началом V в. до н. э. датируются Большой Климовский курган и случайные находки из разрушенного кургана близ города Троицк. Погребения в могильных ямах 3, 4, 5 кургана 3 могильника Ки-чигино I относятся к IV в. до н. э., а могильная яма 6 этого кургана — к концу V в. до н. э. Погребение

гороховской культуры в могильной яме 2 кургана 2 могильника Мавринский Увал в черте современного города Кургана отнесено к III — первой половине II вв. до н. э1.

Цель статьи — характеристика состава золота из памятников ранних кочевников пограничья степи и лесостепи по отдельным хронологическим периодам и сравнение его с золотом из памятников этого времени степной зоны Южного Зауралья, определение возможных источников золота. Сведения о золоте проанализированных предметов приведены в табл. 1.

Исследования выполнены двумя методами. Первый заключался в микрозондовом определении состава металла2. Взятый для исследований матери-

ал в виде частичек размером 1—2 мм включался в эпоксидные шашки диаметром 2 см с последующим углеродным напылением. После изучения металла оптическими методами (микроскопы Axiolab и Olim-pus) выбирались места для микрозондового анализа с диаметром пучка 1—3 микрона. Определение состава металла проводилось с помощью электронных микроскопов РЭММА—202М (оператор В. А. Котляров) и JEOL-733 (оператор Е. И. Чурин). Определение осуществлялось в нескольких точках, после чего рассчитывались средние значения содержания основных элементов в сплаве.

Вторым методом явилось определение состава металла портативным ренгенофлуоресцент-ным анализатором INNOV-X α-4000 (аналитик П. В. Хворов), позволяющим проводить неразрушающее определение состава металлов3.

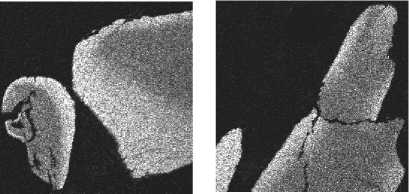

В большинстве случаев результаты разных методов совпадают, погрешность менее 5%. На этом фоне выделяются разнородные результаты, обусловленные двумя причинами: неоднородностью состава изделий и разным размером исследованного поля. Неоднородность состава вызвана миграцией элементов в процессе изменения изделий в период нахождения их в пространстве могильной ямы. Объясняется это тем, что в результате воздействия на изделие почвенных вод медь и серебро переходят в растворимые карбонаты и выносятся из изделий4. Это явление иллюстрируется микро-геохимическими картами распределения золота в изделиях (рис. 2).

Разный размер поля исследований вызван конструктивными особенностями анализаторов: на электронных микроскопах диаметр анализирующего пучка равен 2—3 микрон и легче выбрать неизмененный участок, а методом РФА анализируется поле диаметром около 5 мм. Естественно при неоднородности состава результаты могут отличаться. В нашем случае такая ситуация свойственна пробам 7-К, 8-К, 9-К, которые взяты из оковки и обкладки сосудов. Разница значений достигает 25% по золоту, а медь выносится почти полностью.

Проведение исследований одновременно рентгенофлуоресцентным и микрозондовым анализом позволяет получить более достоверные результаты и значительно расширить круг изучаемых проблем,

Рис. 2 Микрогеохимические карты распределения золота в фрагментах золотой фольги. Пробы 8 и 9, могильник Кичигино I. Видно обогащение краевых частей золотом. В светлом фоне содержания золота 90—95%, в темном 70—85%. Ширина снимков 100 микрон.

Снимок сделан на приборе JEOL-733, аналитик Е. И. Чурин так как эти методы хорошо дополняют друг друга. Недостатки одного метода с большим успехом перекрываются достоинствами другого5.

Большинство из 29 предметов кургана 5 могильника Кичигино I, изученных микрозондовым и рентгенофлуоресцентным методами, изготовлены из весьма высокопробного и высокопробного золота состава, мас.%: Au 91—96; Ag 4—6; Cu — преимущественно десятые доли %. Обкладка деревянного предмета, оковка деревянного сосуда, накладки на такой же сосуд (пробы 5, 8, 9, 11) выполнены из золота средней пробности и имеют содержания, мас.%: Au 81—86; Ag 10—14; Cu 3—6. Единственным предметом, изготовленным из низкопробного золота в этом комплексе является оковка деревянного сосуда в виде стилизованной головы хищной птицы (проба 7), состав которой мас.%: Au 71; Ag 24; Cu 4. Особенностью состава этой оковки является включение осмия. Интересно, что вторая, большая по размеру, оковка этого сосуда, также выполненная в виде стилизованной головы хищной птицы (проба 8), изготовлена из золота средней пробности состава, мас.%: Au 81,84; Ag 14,29; Cu 3,68.

Из памятников степной части Челябинской области, в которых найдены предметы из золота, к этому времени относится погребение 2 кургана 2 Варненской группы курганов (рис. 1)6. В нем обнаружены два накосника в виде стилизованной птичьей головы, изготовленные из золота средней пробности состава, мас.%: Au 86; Ag 13; Cu 1,0 (табл. 2).

В Большом Климовском кургане (конец VI в. до н. э.) в разграбленной могильной яме найден небольшой фрагмент фольги из низкопробного золота следующего состава, мас.%: Au 76,55; Ag 17,68; Cu 4,99. В фольге выявлены включения осмия. Из низкопробного золота, состава мас.%: Au 72; Ag 27; Cu 1,0, изготовлены также фольга и фрагмент пластины, найденные на пашне близ города Троицк и происходящие, вероятно, из полностью разрушенного кургана. Здесь же найден мелкий фрагмент пластины из электрума, состава мас.%: Au 61,88; Ag 37,03; Cu 0,75.

В степной зоне Челябинской области к этому времени относится курган Куйбас, в котором найдена бляшка с изображением припавшей к земле пантеры7. Изготовлена она из кюстелита, состава мас.%: Au 33,44; Ag 64,22; Cu 2,12.

Концом V в. до н. э. датируется могильная яма 6 кургана 3 могильника Кичигино I. Яма полностью разграблена, но на ее краю найдена крупная серебряная ворворка, состава мас.%: Ag 98,61; Cu 1,17. Изделия из серебра найдены еще в двух могильных ямах этого кургана, погребения в которых датируются IV в. до н. э. В могильной яме 4 на шее погребенной находилась гривна, изготовленная из железной проволоки, обернутой серебряным листом, состава мас.% : Ag 96,28, Cu 3,00. У головы погребенной лежали две височные подвески, представляющие собой кольца в полтора оборота, к которым подвешена спираль из квадратной в сечении проволоки. Кольцо изготовлено из серебра состава мас.%: Au 15,16; Ag 84,01; Сu 2,46, а спираль из серебра состава мас.%: Ag 97,88; Cu 1,82. Гривна из серебра состава мас.%: Au 8,06; Ag 75,93; Сu 2,94 украшала шею погребенной и в могильной яме 3.

Из могильных ям 3, 4 и 5 кургана 3 могильника Кичигино микрозондовым анализом исследован состав золота 10 предметов, в числе которых гривны, браслет, кольцо, височная подвеска, фольга. Выделяются три группы анализов золота. Четыре предмета из золота средней пробности имеют одинаковый состав (%): Au 82—84; Ag 12—14; Cu 3,4—4,4. Один предмет (фольга браслета) изготовлен из низкопробного золота следующего состава (%): Au 72—73; Ag 23—24; Cu 3—4, причем в этом изделии выявлены включения осмия. Сложный состав имеет фольга (пробы К-1-7, К-2-7) из могильной ямы 5. При микрогеохимическом картировании установлено, что в краевой части повышается содержание золота с 65 до 77% и соответственно уменьшается

Таблица 2

Состав золота изделий из памятников степной зоны Зауралья

|

№ п/п |

Изделие |

Местонахождение |

№ пробы |

Кол-во анализов |

Au |

Ag |

Cu |

Проб-ность |

|

1 |

Накосник |

Варненская группа курганов, курган 2, погребение 2 |

400В/56 |

5 |

85,85 |

13,18 |

0,88 |

852 |

|

2 |

Накосник |

400В/57 |

4 |

85,56 |

13,56 |

0,85 |

852 |

|

|

3 |

Серьга |

курган Соржан-Кыстау |

531СК-5 |

3 |

79,56 |

15,00 |

2,53 |

819 |

|

4 |

Серьга |

531СК-6 |

4 |

69,69 |

28,82 |

2,51 |

690 |

|

|

5 |

Застежка-кольцо |

531СК-7 |

3 |

84,07 |

14,93 |

2,60 |

827 |

|

|

6 |

Бляха зооморфная (пантера) |

курган Куйбас |

15а |

6 |

33,44 |

64,22 |

2,12 |

335 |

Примечание. Анализы выполнены на приборе РЭММА 202М, аналитик В. А. Котляров.

содержание серебра (32 и 21 %) и меди (3,0 и 0,4%). Фольга пробы К-3-7 из этой же могильной ямы вообще изготовлена из кюстелита, состава (%): Au 34,84; Ag 59,98; Cu 3,08.

В степной зоне Южного Зауралья к IV в. до н. э. относится курган Соржан-Кыстау, находящийся на границе Челябинской области и Республики Казахстан. Здесь найдены две проволочные серьги и проволочное же застежка-кольцо, изготовленные из золота разной пробности и состава: серьги — средней, застежка-кольцо — электрума. На основе различий в составе этих изделий можно сделать вывод о том, что при изготовлении украшений было использовано золото из разных месторождений. Серьги характеризуются сходным вещественным составом и, очевидно, были изготовлены из одного сырья. При изготовлении сплава для застежки-кольца скорее всего было применено золото с другого месторождения. Об этом говорит различие в отношении Au/ Ag, при одинаковой добавке меди.

В могильной яме 2 кургана 2 могильника Мав-ринский Увал (гороховская культура) у черепа погребенного найдены две височные восьмерковидные подвески8 из золота средней пробности, состава мас.%: Au 82,66; Ag 15,79; Cu 1,72.

Полученные материалы по изделиям из благородных металлов позволяют сделать некоторые заключения, носящие предварительный характер. Прежде всего отметим, что в лесостепной и степной зонах Южного Зауралья изделия из серебра встречены пока лишь в памятниках, которые относятся ко времени не ранее конца V в. до н. э.

Обобщение данных по составу и пробности золота из коренных месторождений Южного Урала позволяет сделать вывод, что в природном золоте из коренных и россыпных источников содержание меди менее 3 %. Поэтому концентрацию меди в золоте более 3% следует считать одним из индикаторов искусственных двойных сплавов (Au + Ag) — Cu9. Из золотых предметов погребения второй половины VII в. до н. э. кургана 5 могильника Кичигино I повышенное содержание меди (3,8—5,8%) отмечается в фольге, применявшейся для изготовления обкладок деревянных предметов и древков стрел, оковок и накладок на деревянные сосуды, а также одной ворворки небольших размеров. Легированное золото с содержанием меди 4,29% пошло на производство фольги из Большого Климовского кургана (конец VI — начало V в. до н. э.). Золотые листы и фольга с лигатурой меди (3—4,5%) были использованы для создания абсолютного большинства золотых предметов из золота, обнаруженных в кургане 3 (IV в. до н. э.) могильника Кичигино I. Во всех проанализированных золотых предметах, среди которых нет фольги, из степной части Челябинской области меди менее 2,6%. Все это позволяет сделать вывод о том, что в Южном Зауралье для изготовления тонкого золотого листа и фольги начиная с VII в. до н. э. в основном использовалось самородное золото, легированное медью, то есть применялся двойной сплав (Au+Ag) — Cu.

По составу золотые изделия из памятников пограничья степи и лесостепи Зауралья можно разделить на две основные группы: с содержанием меди менее 3% и 3—6%. К первой группе относятся изделия. которые могут быть сопоставлены с природным золотом. В этой группе выделено четыре градации состава золота, %: 1 — 98—90; 2 — 89—77; 3 — 76—67; 4 — 66—62.

Природными аналогами градации 1 может служить золото из лиственитовых жил, например Мечниковского месторождения в Миасском рудном районе. Вторым претендентом являются золото-кварцевые жилы и золото-полисульфидно-кварцевые руды Миасского и Кочкарского рудных районов. Градация 2 близка золоту из месторождения Алтын-Таш (Миасский рудный район): содержание золота 89—77%, меди 0,3—1,6%. Градации 3 и 4 отвечают золоту кобальт-медноколчеданных месторождений на южном фланге Главного Уральского разлома.

Вторая группа составов охватывает золото с содержанием меди 3—6 %, в которой выделяются также четыре градации составов, %: 1 — 94—90; 2 — 89—74; 3 — 78—65; 4 — 64—37. К градации 1 относятся золотые изделия высокой пробности. Природными аналогами этой градации, как и в предыдущей группе, может также служить золото из лиственитовых жил Миасского рудного района. К градации 2 отнесены изделия с содержанием золота 89—79%; серебра 4—14% и меди 4—6%. В числе вероятных источников могут быть золотые руды кобальт-медноколчеданных и медно-цинковоколчеданных месторождений. В градацию 4 включены предметы, изготовленные из двойных и тройных сплавов (Au—Ag)—Ag—Cu. Определить источник металла для них невозможно.

Важным индикатором источника золота является включения осмия в древних золотых изделиях. Среди рассмотренных курганов включения выявлены в могильнике Кичигино I в курганах 3 и 5. По составу они соответствуют осмию рутенисто-иридистому (курган 3) и рутению осмистому с иридием (курган 5)10 и аналогичны соответствующему минералу из россыпных зон Южного Урала.

Таким образом основным источником золота для населения пограничья степи и лесостепи Зауралья, прежде всего кочевых объединений, оставивших курганы могильника Кичигино I, была Кочкарская россыпная зона. Использовалось, вероятно, и золото из Миасской и Миндякской россыпных зон. К аналогичному выводу приводит и анализ осмия из золотых предметов из могильника Кичигино I и Большого Климовского кургана. Население гороховской культуры Зауралья, оставившее могильник Мавринский Увал, получало золото, скорее всего, от иткульских племен, добывавших его в Миасской россыпной зоне11.

Интересно отметить, что кочевники, оставившие погребения в кургане Яковлевка II (IV в. до н. э.) и могильниках Переволочан I и II (конец V— IV вв. до н. э.; II в. до н. э. — I в. н. э.), находящихся в степной зоне Южного Зауралья, получали золото, скорее всего, из расположенной поблизости Восточно-Ирендыкской россыпной зоны, а также кобальт-медно-колчеданных месторождений Дер-гамышского и Ишкининского.

Восточно-Ирендыкская, Миндякская и Коч-карская россыпные зоны являлись вероятным источником золота и для кочевников, оставивших курганы 4 и 29 могильника Филипповка I (вторая половина V — первая половина IV вв. до н. э.), о чем может свидетельствовать состав включений осмия в золоте изделий из этих памятников12.

Таким образом, данные геоархеологии свидетельствуют о том, что номады пограничья степи и лесостепи держали под своим контролем не только поступление меди в степи Южного Урала, но и, вероятно, добычу золота в восточных предгорьях Урала. Часть его, очевидно, поступала от тех же «иткуль-цев», часть добывалась непосредственно в южной лесостепи. Отсюда золото распространялось по всему Южному Уралу и, возможно, за его пределы. Все это обусловило широкие этнокультурные взаимодействия населения южной лесостепи с кочевым и оседлым миром Центральной Евразии.

Список литературы Изделия из благородных металлов в памятниках ранних кочевников пограничья степи и лесостепи Зауралья

- Таиров А. Д. Ранний железный век//Древняя история Южного Зауралья. -Т. II. Ранний железный век и средневековье. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. -С. 79, 143-14. Рис. 18, 16,18

- Таиров А. Д., Боталов С. Г., Плешанов М. Л. Исследования курганного могильника Кичигино в 2007 году (предварительные результаты)//Ранние кочевники Волго-Уральского региона: мат-лы междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий». Оренбург, 21-25 апреля 2008 г./отв. ред. Л. Т. Яблонский. -Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2008. -С. 139-145

- Таиров А. Д., Боталов С. Г., 2010. Погребение сакского времени могильника Кичигино I. в Южном Зауралье//Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий/отв. ред. М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. -М.: ТАУС, 2010. -С. 339-354.

- Рид С. Дж. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в геологии. -М.: Техносфера, 2008. -232 с

- Вотяков С. Л. Методы элементного анализа и спектроскопии твердого тела в исследованиях минерального вещества//Современные проблемы геофизики: седьмая науч. молодеж. шк. по геофизике. -Екатеринбург: УрО РАН, 2006. -С. 194-197

- Scott A. D. Copper and Bronze in Art. Corrosion, Colorants, Conservation. -Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2002. -360 p.

- Зайков В. В., Зайкова Е. В., Таиров А.Д. Значение исследований по поведению олова и меди при окислении древних бронз для технологической археологии//Шестые Берсовские чтения: сб. статей Всероссийской археологической науч.-практ. конф. -Екатеринбург: Квадрат, 2011. -С. 125-129.

- Юминов А. М., Зайков В. В., Таиров А. Д. и др. Рентгенофлуоресцентный и микрозондовый анализ древних золотых изделий//Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2009. -С. 102-106

- Боталов С. Г., Таиров А. Д. Памятники раннего железного века в окрестностях села Варна//Материалы по археологии и этнографии Южного Урала: труды музея-заповедника Аркаим. -Челябинск: Каменный пояс, 1996. -С. 11

- Шапиро А. Д. Древние символы доблести//Природное и культурное наследие Урала: мат-лы VI науч.-практ. конф. (9-10 октября 2008 г.). -Челябинск, 2008. -С. 44-45

- Древности Урало-Казахстанских степей (красота и духовность мира вещей): каталог выставки. -Челябинск, 1991. -С. 40

- Зайков В. В., Таиров А. Д., Зайкова Е. В. и др. Благородные металлы в рудах и древних золотых изделиях Южного Урала. -Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2012. -С. 163

- Зайков В. В., Котляров В. А., Зайкова Е. В., Яблонский Л. Т. Состав золотых изделий из могильника Филипповка I//Естественно-научные методы в изучении Филипповского I могильника. -М.: ТАУС, 2011. -С. 82-99