Изделия из цветного металла из раскопок на территории Тайницкого сада Московского Кремля 2007 г.

Автор: Степанова Ю.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые и славяно-русские древности

Статья в выпуске: 259, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются изделия из цветного металла из раскопок на территории Тайницкого сада Московского Кремля 2007 г. Коллекция включает украшения, культовые и бытовые предметы, в общей сложности 377 находок (рис. 1-3). Основное внимание в статье уделено ювелирным изделиям. Наибольшую долю среди них составляют находки XIV-XV вв., но есть и датирующиеся XII-XIII вв. Выявлены специфика видового состава ювелирных украшений; изделия, имеющие аналогии в древностях юга Восточной Европы золотоордынского времени. Обилие предметов религиозного культа свидетельствует о местонахождении на данной территории жилищ священнослужителей. Находки импорта, разнообразие предметов быта XIV-XVI вв. отражают высокий статус людей, проживавших в этой части Подола Московского Кремля в этот период.

Цветной металл, ювелирные изделия, украшения, бытовые предметы, хронология, средневековье, москва

Короткий адрес: https://sciup.org/143173118

IDR: 143173118

Текст научной статьи Изделия из цветного металла из раскопок на территории Тайницкого сада Московского Кремля 2007 г.

вооружения, а также неопределенного назначения. Около 39 % (148 экз.) сделано из легкоплавких сплавов.

Изучение хронологии находок проводилось с применением аналогий из других памятников периода средневековья и Нового времени, в том числе культурного слоя Москвы и Московской земли. Другим основанием для определения их хронологии стали датировки комплексов раскопа 1, произведенные на основе керамического материала и всего комплекса находок.

Височные кольца

Найдены два обломанных проволочных височных кольца с перевитьем, одним загнутым и другим обрубленным концом (рис. 1: 1, 2 ). Одно – из слоя перв. пол. – середины XV в. – относится к типу бусинных с гладкими полыми округлыми бусинами. На другом кольце (из слоя середины XVI – перв. пол. XVII в.) имеется перевитье. Многобусинные кольца были широко распространены в Северо-Восточной Руси в XII – начале ХV в., в том числе в курганах Московской области, и отличались от многобусинных колец Новгородской земли XIII–XIV вв. наличием обмотки, фиксирующей расстояние между бусинами ( Левашова , 1967. С. 32, 33). Серия находок таких колец известна в памятниках вятичей ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 171).

Серьги

Серьга в виде знака вопроса (рис. 1: 4 ) – характерное украшение женского убора XIII–XVI вв. ( Сарачева , 2007. С. 76, 77). Стержень с металлической округлой бусиной из слоя перв. пол. XIV в. – вероятно, обломок составного украшения типа серег-одинцов или двойчаток (рис. 1: 3 ). Серьга с утраченным кольцом сердцевидной формы с рядом ажурных петель по краю украшена ромбическими стеклянными вставками и подвесками-жемчужинами (рис. 1: 7 ). Серьги похожей формы были широко распространены в XVII в. ( Постникова-Лосева , 1987. С. 61–63. Рис. 75–79).

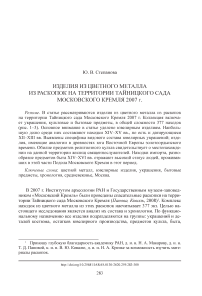

Рис. 1 (с. 284). Тайницкий сад Московского Кремля. Украшения и застежки

-

1, 2 – височные кольца; 3 – обломок подвески; 4 – серьга; 5, 6 – бусы; 7 – серьга; 8, 9 – гребни–шпильки; 10, 11 – бубенчики; 12–14, 16, 19, 20 – подвески; 15 , 29–31 – накладки; 17, 18 – детали сборных украшений; 21–25 – пуговицы; 26–28 – пряжки

1 – № 344; 2 – № 1251; 3 – № 170; 4 – № 934; 5 – № 1040; 6 – № 1252; 7 – № 686; 8 – № 855; 9 – № 1229; 10 – № 1122; 11 – № 114; 12 – № 1175; 13 – № 560; 14 – № 845–ф; 15 – № 195–ф; 16 – № 733–ф; 17 – № 570–ф; 18 – № 716–ф; 19 – № 488–ф; 20 – № 345–ф; 21 – № 747; 22 – № 1122; 23 – № 144–ф; 24 – № 175–ф; 25 – № 155; 26 – № 1256; 27 – № 717–ф; 28 – № 356–ф; 29 – № 1298; 30 – № 443–ф; 31 – № 952–ф

Гребни-шпильки

В слоях середины XV – перв. пол. XVI в. найдены два двузубых гребня-шпильки. Один имеет верхнюю часть, оформленную в виде фигурной лопасти (рис. 1: 8 ); другой – прямоугольное навершие с рельефными выступами и тремя отверстиями, орнаментированное насечкой (рис. 1: 9 ). Декоративные шпильки и гребни стали широко использоваться в женских уборах в Новое время – с распространением западноевропейской моды и пышных женских причесок ( Алешина , 2000. С. 147). В русском традиционном женском уборе эпохи позднего средневековья шпильки и булавки тоже использовались, но оставались скрытыми. Эти находки имеют большое значение, поскольку характеризуют набор деталей прически и головного убора, которые пока слабо изучены по археологическим материалам.

Бусы

В слое перв. пол. XV в. найдена бусина, состоящая из двух половинок (рис. 1: 5 ). Такие широко использовались в составе бусинных височных колец как самостоятельные украшения или пуговицы с XIII по XVII в. ( Седова , 1981. С. 14–16; Зайцева, Сарачева , 2011. С. 171). Вторая бусина, плохой сохранности, имеет овальную форму и орнаментирована двумя поперечными поясками и овалами из рядов зерни (рис. 1: 6 ). Бусина соответствует типу II (овальноконические бусы), подтип IV (серебряный зерненый геометрический стиль), по Н. В. Жилиной ( Жилина , 2010. С. 149), получившему свое развитие в русском ювелирном ремесле с XII в. Она найдена в слое перв. пол. XV в.

Подвески

Бронзовая круглая литая подвеска-печатка имеет на одной стороне изображение птицы с поднятым крылом и рельефно показанным оперением, на другой – зверя с поднятыми передними лапами и длинным хвостом (рис. 1: 16 ). Фигуры вписаны в рельефную окружность по краю подвески. Такие изображения часто встречаются на изделиях мелкой пластики XIV–XVI вв. Похожие профильные изображения зверя в прыжке отмечены на монетах Московского, Тверского, Суздальско-Нижегородского княжеств ( Гайдуков , 1993. С. 198–200), реже на перстнях ( Седова , 1981. С. 138). Сочетание образов зверя и птицы на лицевой и оборотной стороне характерно для денег Микулинского княжества 1460-х гг. ( Сотникова , 2003).

Еще одна круглая плоская литая подвеска, декорированная геометрическим орнаментом из рядов ложной зерни (рис. 1: 14 ), имеет аналогии в Новгороде в слоях XIII в. ( Седова , 1981. С. 41).

Частично сохранившаяся фигурная полая подвеска (рис. 1: 20 ) с клювовидным выступом напоминает и русские височные подвески-голубцы XVI–XVIII вв., и украшения костюма татарской женщины – накосники-чулпы ( Суслова , 1980. Табл. VIII).

Линейно-прорезные подвески-бубенчики с одним рельефным пояском и пластинчатым ушком (7 экз.) происходят из слоев конца XIV – середины XV в. (рис. 1: 11 ). По материалам Новгорода они датируются от втор. четв. XIII в. ( Лесман , 1990. С. 61). Подобные бубенчики в Болгаре относятся к золотоордынскому времени ( Федоров-Давыдов , 1996. С. 195, 196. Рис. 65: 33, 34 ). Один бубенчик с литым ушком по форме близок грушевидным крестопрорезным, однако его нижняя часть обломана (рис. 1: 10 ).

Овальный коробчатый предмет, скорее всего, являлся подвеской-футляром – капторгой (рис. 1: 12 ). Капторги использовались как вместилища для мелких предметов. Традиция ношения подобных емкостей известна у народов Западной Европы, Средней Азии и Казахстана, у восточных славян ( Жилина , 2008. С. 175). Слой, в котором обнаружена подвеска, по керамике датируется перв. пол. – серединой XV в.

Крупная пластинчатая подвеска с литым растительным орнаментом и с дугообразным ушком (рис. 1: 19 ) могла служить украшением пояса или упряжи. Похожие украшения встречаются в памятниках степной зоны Восточной Европы золотоордынского периода ( Федоров-Давыдов , 1996. С. 203–206).

Уникальная двустворчатая ажурная подвеска (медальон?) листовидной формы с рельефным «жемчужным» орнаментом по краю (рис. 1: 13 ) имеет на обеих створках рельефное изображение птицы (?) анфас с расправленными крыльями. Створки соединены петлями (на одной сохранилась одна, на другой – две петли). Полные аналогии неизвестны, однако в материалах раскопок Новгорода имеются редкие находки сердцевидных фибул –западноевропей-ского импорта XII–XIII вв. ( Седова , 1981. С. 92). Похожие изображения архангела отмечены на русских змеевиках и иконках XV–XVII вв., однако иконография данной находки отличается от них. Медальон мог выполнять функцию ладанки. Слой, в котором он найден, по керамическому материалу датируется втор. пол. XV в.

Детали сборных украшений

Бляшки миндалевидной формы с рельефным орнаментом имеют выпуклую каплевидную середину и остатки шарнирных креплений (рис. 1: 17, 18 ). По стилю изделия имеют аналогии в золотоордынском комплексе ( Козлова , 2004. С. 201, 202), близки к изделиям Волжской Болгарии XIV в. и могли быть деталями сборных украшений (например, браслетов или цепей) или ременной гарнитуры.

Перстни

В общей сложности в раскопах было обнаружено 32 перстня. Большая часть (27 экз.) относится к типу пластинчатых щитковых с различными формами щитка, один – к типу ложновитых, еще четыре – к типу пластинчатых широкосрединных.

Ложновитой перстень (рис. 2: 1 ) обнаружен в слое втор. пол. XV в. Ложновитые перстни имеют широкую хронологию – от начала XI до конца XV в. ( Седова , 1981. С. 125; Лесман , 1990. С. 51).

Широкосрединные перстни с незамкнутыми концами, орнаментированные зубчатым колесиком (рис. 2: 2, 3 ), имеют аналогии в курганных древностях и городских слоях XI–XIII вв. ( Седова , 1981. С. 129; Зайцева, Сарачева , 2011. С. 214). Два перстня, продетые друг в друга, были найдены в слое рубежа XIII– XIV вв.

Литой перстень небольшого диаметра (детский?) с тремя рельефными поясками на щитке (рис. 2: 4 ) можно рассматривать как переходный вариант от широкосрединных к щитковым.

Перстень с круглым щитком с рельефной 8-лепестковой розеткой (рис. 2: 9 ), найденный в слое перв. пол. XIV в., имеет аналогии в Новгороде, где их хронология определяется этим же временем ( Седова , 1981. С. 135. Рис. 50: 5 ). У двух перстней с круглыми ажурными щитками концы дужек, примыкающие к щитку, раздвоены (рис. 2: 10, 11 ). Подобные украшения имеют аналогии в Новгороде в слоях 40–60-х гг. XIV в. (Там же. С. 133–135. Рис. 50: 7 ).

Перстни с овальными щитками (14 экз.) найдены в слоях от перв. пол. XIV до конца XV в. Среди них – экземпляры с рельефным орнаментом в виде концентрических кругов, по декору близкие к перстням из Новгорода рубежа XIII– XIV вв. и XIV в. (Там же. С. 130, 131) и Белоозера ( Захаров , 2004. С. 183. Рис. 91: 19, 22 ). Литой перстень с овальным щитком с шестью округлыми «жемчужинами» (рис. 2: 6 ) по новгородским аналогиям датируется 20–30-ми гг. XIII в. ( Седова , 1981. С. 135. Рис. 50: 17 ). Он обнаружен в пласте перв. пол. XIV в. На одном овально-щитковом перстне, вероятно, имелся розетковидный орнамент, обрамленный выпуклым бордюром (рис. 2: 8 ).

Овально-щитковые перстни с изображением руки (рис. 2: 7 ) встречаются в слоях древнерусских городов рубежа XII–XIII – XIV в. (Там же. С. 135). В Болгаре они датируются XIV в. ( Полубояринова , 1993. Рис. 6: 2 ).

Перстень, орнаментированый насечками по щитку и дужке (рис. 2: 5 ), имеет аналогии в золотоордынских древностях, в частности – в материалах раскопок Селитренного городища ( Зиливинская , 2008. С. 43. Рис. 47: 14 ).

У двух перстней-печаток на овальных щитках – изображения человеческой фигуры и растения (рис. 2: 12, 13 ). На щитке одного из них (рис. 2: 12 ) – человек с тонким посохом (копьем или мечом) в руке. Похожая композиция известна по печатям-матрицам, датируемым XV в. Она рассматривается как изображение паломника ( Хохлов, Хухарев , 1999. С. 134–137. Рис. 2).

Перстни с ромбическими щитками с шариками по углам ромба (3 экз.) (рис. 2: 14 ) из слоя конца XV в. имеют аналогии в Новгороде в слоях втор. пол. XIV в. ( Седова , 1981. С. 136. Рис. 47: 17 ). Похожие перстни найдены на поселении Настасьино, их появление исследователи относят к середине – втор. пол. XIII в. ( Сарачева, Сапрыкина , 2004. С. 56. Рис. 91: 19 ).

Перстни с круглыми и овальными вставками, закрепленными «глухим» способом (4 экз., рис. 2: 15 ), происходят из слоев перв. пол. XV в. Они встречаются в слоях древнерусских памятников от середины XII до XV в. ( Сумина , 1999. С. 187). Фрагмент перстня из белого металла с ромбическим гнездом для вставки,

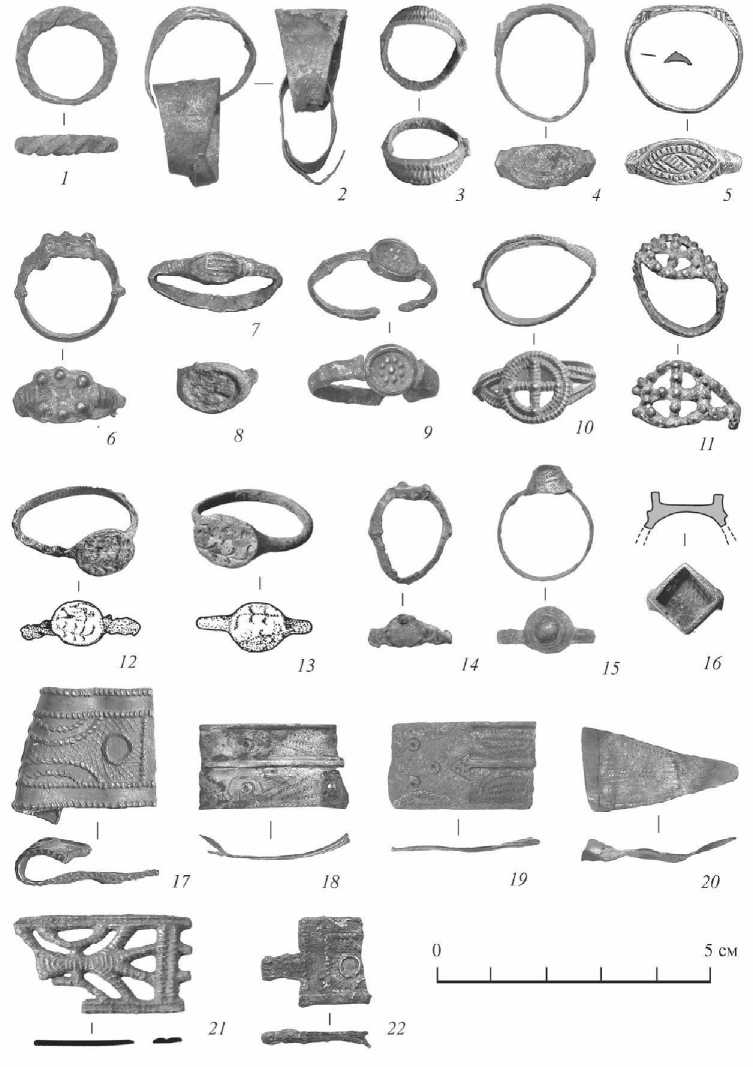

Рис. 2. Тайницкий сад Московского Кремля. Перстни ( 1–16 ) и браслеты ( 17–22 )

1 - № 59; 2 - № 213; 3 - № 924-ф; 4 - № 924-ф; 5 - № 84а-ш2; 6 - № 165; 7 - № 827; 8 -№ 553-ф; 9 - № 161; 10 - № 158; 11 - № 84б-ш2; 12 - № 197-ф; 13 - № 221-ф; 14 - № 1029; 15 - № 58-ф; 16 - № 111-ф; 17 - № 181; 18 - № 1329; 19 - № 1338; 20 - № 199; 21 - № 865-ф; 22 - № 1426

закрепляющейся «глухим» способом (рис. 2: 16 ), имеет аналогии в Новгороде в слоях XIII в. ( Седова , 1981. С. 141).

Браслеты

Всего обнаружено 10 экз. Они относятся к типам пластинчатых с различным оформлением концов и створчатых.

Фрагмент широкого пластинчатого браслета с суживающимися скругленными концами, орнаментированного линиями подтреугольных отпечатков, оставленных зубчатым колесиком (рис. 2: 20 ), из слоя рубежа XIII–XIV вв., по аналогиям в Новгородской земле следует относить к концу XII – XIII в. (Там же. С. 110).

Пластинчатые браслеты с прямоугольными концами с рельефным орнаментом в виде продольных полос и кругов (3 экз.) найдены в слое перв. пол. XIV в. (рис. 2: 17 ). Браслеты с похожей композицией орнамента в Новгороде датируются началом XIII в. (Там же. С. 118. Рис. 15: 7 ; Декоративно-прикладное искусство…, 1996. С. 429. Кат. № 157).

Пластинчатые браслеты с прямоугольными концами, с продольным валиком и с циркульным орнаментом и композициями в виде линий и фигур, нанесенными зубчатым штампом (рис. 2: 18, 19 ), могут быть отнесены к XIII–XIV вв. Браслеты с валиком в Новгороде распределяются в слоях от 70–80-х гг. XIII до середины XIV в. ( Седова , 1981. С. 114).

Фрагмент створки браслета с шарнирным замком, с рельефным орнаментом, имитирующим сканую «веревочку» (рис. 2: 22 ), найден в слое перв. пол. XIV в.

Обломок ажурного створчатого браслета (рис. 2: 21 ) сходен по стилистике с браслетами из Серенска ( Зайцева, Сарачева , 2011. С. 244, 245. Рис. 126: 8–10 ). В Твери похожий ажурный браслет найден в комплексе XII в. ( Персов, Солдатенкова , 2009. С. 199. Рис. 2: 2 ).

Пуговицы

В общей сложности найдено 23 пуговицы, в том числе литые гладкие грушевидной (3 экз., рис. 1: 21 ), грибовидной (2 экз., рис. 1: 22 ) и округлой (6 экз.) формы и ребристые (3 экз., рис. 1: 24 ) в слоях XV – перв. пол. XVI в. Грушевидная литая гранчатая пуговица с рельефными ромбами на тулове (рис. 1: 23 ) с остатками эмали имеет аналогии в позднесредневековых слоях некрополя Бе-лоозера ( Макаров, Новикова , 2001. Рис. 119: 2 ) и на Белоозере ( Захаров , 2004. С. 192. Рис. 106: 26 ).

Найдены также полые гладкие пуговицы округлой и овальной формы (4 экз.), в том числе тисненая пуговица (рис. 1: 25 ) в форме шишки. Такие пуговицы бытовали в XVI–XVII вв. ( Постникова-Лосева , 1987. С. 36. Рис. 24).

Пряжки и накладки

Литые пряжки с подпрямоугольной рамкой и насечками на язычке (рис. 1: 26 ) и плоские пряжки с трапециевидной рамкой с фигурным выступом (2 экз., рис. 1: 27 ) имеют широкие аналогии в материалах XII–XV вв. ( Седова , 1981. С. 147. Рис. 56: 12 ).

Накладки – украшения сумок, конской упряжи, деталями поясной гарнитуры, мебельной фурнитуры, книг – являются одной из наиболее многочисленных категорий найденного инвентаря.

Среди них – прямоугольные (4 экз., рис. 1: 29 ), ажурные (2 экз., рис. 1: 30 ), криновидные (2 экз., рис. 1: 15 ), которые могли использоваться как в поясном наборе мужского костюма, так и в ременной гарнитуре конской сбруи. Ажурные накладки с отверстиями для крепления бытовали в XIV–XVI вв. В Новгороде известно около 50 таких изделий, датирующихся XIV в. (Там же. Рис. 57: 16 ; Козлова , 2004. С. 195. Рис. 4: 13, 17 ). Криновидная накладка близка по стилю ременным украшениям, распространенным среди населения юга Восточной Европы, в том числе Волжской Болгарии ( Козлова , 2004. С. 190). К ременной гарнитуре можно отнести литые ременные подвески прямоугольной формы с треугольным окончанием (4 экз., рис. 1: 31 ).

Особый интерес представляет ажурная пряжка с пластинчатой оборотной стороной (рис. 1: 28 ). Похожие предметы использовались как детали пояса, украшения одежды и головного убора в костюме Великого княжества Литовского и Речи Посполитой ( Тананаева , 1979. С. 116–125. Рис. 43).

Предметы религиозного культа

В раскопках на территории Тайницкого сада обнаружены предметы, относящиеся к православному религиозному культу (41 экз.), в основном личного благочестия – нательные (25), наперсные (4) кресты и энколпионы (6), медальон с вставкой в виде креста. Найдены также обломанный напрестольный крест, створка иконки-складня и три матрицы для создания оттисков.

Крестик c эмалью круглоконечный (рис. 3: 2 ) датируется концом XI – XII в. ( Николаева, Недошивина , 1997. С. 349. Табл. 103: 30 ).

Найдены два равноконечных крестика с концами подтреугольной формы, лицевая сторона которых имеет заполненное эмалью углубление (рис. 3: 3 ). Такие кресты встречаются в слоях городов и сельских поселений с монетами и вещами XIV–XV вв. ( Беленькая , 1993. С. 17. Рис. 1–16).

Крестики с трехлепестковыми криновидными концами и ромбом в средо-крестии (7 экз., рис. 3: 1 ) датируются периодом от начала XIV до начала XV в. ( Седова , 1981. С. 54. Рис. 16: 8, 13 ; Беленькая , 1993. С. 17; Кренке , 2000. С. 210) или XII–XIV вв. ( Николаева, Недошивина , 1997. Табл. 103: 40 ).

Крестоконечный крестик с ромбическим средокрестием (рис. 3: 5 ) имеет круглые углубления на концах и в средокрестии, заполненные желтой эмалью. Оборотная сторона креста гладкая. Кресты с перекрестиями на концах относят к XIV в. ( Седова , 1981. С. 55) или XIII–XIV вв. ( Чудновец , 2006. № 81).

Рис. 3. Тайницкий сад Московского Кремля. Культовые предметы

1–7 – нательные кресты; 8 – медальон; 9 – наперсный крест; 10–12 – энколпионы; 13 – матрица

1 – № 133; 2 – № 1148; 3 – № 164; 4 – № 218–ф; 5 – № 75–ш2; 6 – № 861–ф; 7 – № 661–ф; 8 – № 401–ф; 9 – № 208–ф; 10 – № 501–ф; 11 – № 1141; 12 – № 284–ф; 13 – № 1129

Серия нательных крестиков (8 экз., рис. 3: 6, 7 ) принадлежит к разновидности с изображением голгофского креста, датирующейся XVI–XVII вв. ( Винокурова , 1999. С. 340; Колпакова , 2003). Кресты с утолщенным килевидным основанием (3 экз.) найдены в сооружениях перв. четв. XVI в.

Крестик с прямоугольными концами имеет углубление на лицевой стороне, в которое помещено изображение, предположительно, мученика Никиты (рис. 3: 4 ). Популярная на Руси иконографическая композиция получила наибольшее распространение в XIV–XVI вв. ( Хухарев , 1994).

Два наперсных креста относятся к распространенному типу двусторонних круглоконечных крестов с дугами в средокрестии, которые бытовали на протяжении втор. пол. XIV – перв. пол. XVII в. Один из них, из слоев середины XVI – перв. пол. XVII в., на лицевой стороне имеет изображение Распятия с предстоящими, в нижней части – вероятно, Никиты, побивающего беса (рис. 3: 9 ). На оборотной стороне креста в центре – Богоматерь Знамение, на концах – поясные изображения святых. Аналогичные кресты происходят из позднесредневековых комплексов Твери, Москвы, Калуги и датируются втор. пол. XV – началом XVII в. ( Хухарев , 2016. С. 216–218).

Одна из находок – энколпион, на лицевой стороне которого помещено рельефное Распятие (рис. 3: 12 ). На верхнем конце просматривается оглавное изображение святого. Крест датируется XII в. ( Гнутова, Зотова , 2000. С. 24. Кат. № 7) или концом XII – перв. пол. XIII в. ( Корзухина, Пескова , 2003. С. 133. Табл. 76; 77).

На створке круглоконечного энколпиона (рис. 3: 10 ) в центре – Распятие с предстоящими, в круглых окончаниях вверху и внизу – архангелы, слева и справа – изображения святых. Аналогичный предмет найден в Новгороде в слоях втор. четв. – середины XV в. ( Седова , 1981. С. 59).

На створке энколпиона с крестовидными концами из слоя перв. пол. XV в. (рис. 3: 11 ) в центре помещен архангел в полный рост с миндалевидным щитом, на концах – погрудные изображения святых. В Новгороде подобные кресты найдены в слоях рубежа XIV–XV вв. (Там же. Рис. 1; 2). Образ архангела Михаила помещали на крестах в XV–XVI вв. ( Гнутова, Зотова , 2000. С. 20).

Медальон округлой формы изготовлен из свинцово-оловянистого сплава, имеет объемное ушко и вставку – равноконечный крест из перламутра (рис. 3: 8 ). По краям с четырех сторон имеются квадратные гнезда для вставок и просматривается плохо сохранившийся растительный орнамент. По стилистике изделие напоминает панагии со вставками XVI–XVII вв.

Бронзовые матрицы, вероятно, применялись для оттиска рисунков на кожаных изделиях. Одна из них, круглая с изображением головы, вписанной в круговой крестчатый нимб (рис. 3: 13 ), высокого качества отливки, найдена в слое перв. пол. XV в.

Кроме ювелирных украшений к предметам из цветного металла относятся книжные застежки (8 экз.), детали креплений сумок (2), грузики (31), гирьки (19), копоушка, навершия рукоятей ножей или плетей (2), остатки ювелирного производства: проволока, слитки, выплески металла (12 экз.). Обнаружены также предметы вооружения и конского снаряжения – перекрестие сабли, наконечник стрелы, пули (32 экз.). Большинство этих изделий XIV–XVI вв. Обращает на себя внимание биконическая гирька, близкая по форме найденной в культурном слое Зарядья и датирующейся рубежом XI–XII вв. (Рабинович, 1971. С. 84, 85. Рис. 17: 2). Найдены также обломки предметов неопределенного назначения (60 экз.).

Следует также упомянуть находку целого сосуда с откидной крышкой, которому посвящена специальная публикация ( Елькова, Осипов , 2011). Он атрибутируется исследователями как ганзейская кружка XV в., свидетельствующая о высоком статусе населения, проживавшего на территории Кремлевского Подола.

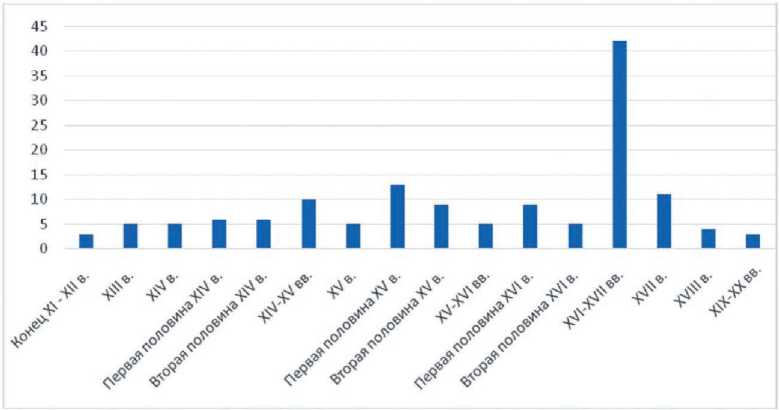

Количественно предметы из цветного металла, для которых определены хронологические рамки, распределяются следующим образом (см. диаграмму 1). К XII–XIII вв. относится около 8 % датированных вещей. Но большинство таких изделий (височные кольца, крест с округлыми завершениями концов с эмалью, энколпион, рубчатый перстень), вероятно, следует относить к XIII в. Культурный слой втор. пол. XII – перв. пол. XIII в. на данном участке сохранился фрагментарно. Таким образом, количество находок домонгольского времени здесь минимально ( Коваль и др. , 2017. С. 44; Макаров, 2018. С. 16). К XIV–XV вв. относится около 55 % находок, к XVI–XVII вв. – 25 %, еще 6 % – к Новому времени. Наибольшую долю среди относительно узкодатированных составляют предметы XIV–XV вв.

Диаграмма 1. Хронология предметов из цветного металла из раскопок Тайницкого сада Московского Кремля

Набор ювелирных изделий, выявленный при раскопках Тайницкого сада Московского Кремля, в целом типичен для культурного слоя древнерусского города. Большинство предметов из коллекции Тайницкого сада имеет аналогии в культурном слое Новгорода, Белоозера, Твери и других городов, однако выявлен и ряд особенностей. Прежде всего это специфический набор формна-ручных украшений.

Среди перстней отмечается преобладание щитковых при почти полном отсутствии дротовых и проволочных. Для сравнения, в Тверском кремле в слоях XIII–XV вв. около 40 % составляют дротовые и витые перстни, еще около 15 % – пластинчатые ( Лапшин , 2009. С. 229. Табл. 19). Обращает на себя внимание отсутствие проволочных и дротовых экземпляров и среди браслетов из Тай-ницкого сада. В то время как в Твери в слоях конца XIII – XV в. около 50 % составляют дротовые и проволочные браслеты, в том числе витые и плетеные (Там же. С. 228. Табл. 18); и в постройках XIII–XIV вв. отмечены широкосрединные и рубчатые перстни, дротовые и плетеные браслеты ( Хохлов, Иванова , 2016. С. 50, 53, 59, 60).

Различия обнаруживаются и с составом наручных украшений из Белоозера. Здесь щитковые перстни составляют 24,7 % в коллекции перстней, печатные – 1,7 %, перстни со вставками – 3,9 %, тогда как пластинчатые – 27,5 %, дротовые и проволочные – около 21 % ( Захаров , 2004. Табл. 154). А дротовые и проволочные браслеты в Белоозере составляют около 30 % в коллекции браслетов (Там же. Табл. 150).

Причина специфики видового состава наручных украшений из раскопок в Тайницком саду пока неясна. Возможно, она связана с социальными характеристиками населения данной части кремля; этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Обращает на себя внимание также обилие предметов религиозного культа. Это может объясняться, в соответствии с выводами авторов раскопок, местонахождением жилищ священнослужителей на исследованной территории. Набор хронологически разных культовых предметов, от энколпиона XII в. и крестиков XIV–XVII вв. до напрестольного креста XIX в., дает основание предполагать, что священнослужители могли проживать здесь в течение длительного времени.

Многие ювелирные изделия имеют аналогии в древностях юга Восточной Европы золотоордынского времени. В этой связи важно отметить, что здесь же (на Подоле) была найдена берестяная грамота № 3, содержащая перечень имущества Турабия – предположительно, выходца из Орды, владельца двора на Подоле Московского Кремля ( Гиппиус и др. , 2011).

Наличие импортных изделий, обилие и разнообразие металлической утвари и фурнитуры свидетельствует о высоком статусе людей, проживавших в этой части Московского Кремля в XIV–XVI вв.

Список литературы Изделия из цветного металла из раскопок на территории Тайницкого сада Московского Кремля 2007 г.

- Алешина Т. С., 2000. Городской костюм в России XVII - начала ХХ века // Костюм в России. XV - начало XX века. Из собрания Государственного Исторического музея. М.: Арт-Родник. С. 93-172.

- Беленькая Д. А., 1993. Медная пластика городов Московской Руси (XIII-XV вв.) // КСИА. Вып. 208.C. 11-19.

- Винокурова Э. П., 1999. Металлические литые кресты-тельники XVII века // Культура средневековой Москвы:XVII век / Авт.-сост. Л. А. Беляев; отв. ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. С. 326-360.

- Гайдуков П. Г., 1993. Медные русские монеты конца XIV-XVI вв. М.: Наука. 298 с.

- Гиппиус А. А., Зализняк А. А., Коваль В. Ю., 2011. Берестяная грамота из раскопок в Московском Кремле // Московский Кремль XV столетия. Т. 1: Древние святыни и исторические памятники. М.: Арт-Волхонка. С. 452-455.

- Гнутова С. В., Зотова Я. Е., 2000. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI - начала XX века. Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. М.: Интебрук-бизнес. 136 с.

- Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI-XV вв. М.: Наука, 1996.512 с.

- Елькова Е. Ю., Осипов Д. О., 2011. Оловянная ганзейская кружка XV века (из раскопок в Московском Кремле) // Московский Кремль XV столетия. Т. 1: Древние святыни и исторические памятники. М.: Арт-Волхонка. С. 456-463.

- Жилина Н. В., 2008. Древнерусская подвеска-коробочка ("капторга" ли?) // КСИА. Вып. 222. C. 169-179.

- Жилина Н. В., 2010. Зернь и скань Древней Руси. М.: ИА РАН. 260 с.

- Зайцева И. Е.., Сарачева Т. Г., 2011. Ювелирное дело "земли вятичей" во второй половине XI - XIII в. М.: Индрик. 404 с.

- Захаров С. Д., 2004. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик. 592 с.

- Зиливинская Э. Д., 2008. Раскопки усадьбы на Красном бугре Селитренного городища // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 6: Золотоордынское время. Донецк: Донецкий гос. ун-т. С. 17-92.

- Коваль В. Ю., Панова Т. Д., Кренке Н. А., Дубровин Г. Е., Алешинская А. С., Карпухин А. А., 2017. Подол Московского Кремля по материалам археологических исследований // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. № 4 (89). С. 35-47.

- Козлова А. В., 2004. Украшения ремня, сбруи и сумок восточного происхождения из раскопок в Великом Новгороде // Новгород и новгородская земля. История и археология. Вып. 18. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 188-207.

- Колпакова Ю. В., 2003. Нательные кресты с голгофской тематикой в фондах Псковского музея-заповедника // АИППЗ: материалы научных семинаров за 2001-2002 гг. / Отв. ред. В. В. Седов. Псков: ИА РАН. C. 66-73.

- Корзухина Г. Ф., Пескова А. А., 2003. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI-XIII вв. СПб.: Петербургское Востоковедение. 432 с.

- Кренке Н. А., 2000. Нательные крестики из РАскопок во дворе старого здания Московского университета // РА. № 1. С. 207-214.

- Лапшин В. А., 2009.Тверь в XIII-XV вв. (по материалам раскопок 1993-1997 гг.). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ. 540 с.

- Левашова В. П., 1967. Височные кольца // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: ГИМ. С. 7-54. (Труды ГИМ; № 43.)

- Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X-XIV вв.) // Материалы по археологии Новгорода. 1988. М.: Новгородская археологическая экспедиция. С. 29-98.

- Макаров Н.А., 2018. Что мы знаем о древностях Московского Кремля // Археология московского Кремля: раскопки 2016-2017 гг. / Под ред. Н. А. Макарова, В. Ю. Коваля. М.: ИА РАН. С. 8-25.

- Макаров Н. А., Новикова Г. Л., 2001. Могильник Крохинские Пески - некрополь Белоозера X-XIII вв. // Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере. М.: Языки русской культуры. С. 279-309.

- Николаева Т. В., Недошивина Н. Г., 1997. Предметы христианского культа // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 166-178. (Археология.)

- Панова Т. Д., Коваль В. Ю., 2008. Отчет об охранных археологических раскопках на территории Тайницкого сада в Московском кремле в 2007 г. // Архив ИА РАН. Фонд Р-1. № 29009.

- Персов Н. Е., Солдатенкова В. В., 2009. Новые находки на Тверском Затьмачье (к вопросу о границах древнейшей Твери) // Средневековый город Юго-Востока Руси: предпосылки возникновения, эволюция, материальная культура: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию начала археолог. исслед. Гочевского археолог. комплекса. Курск: Курский гос. ун-т. С. 190-201.

- Полубояринова М. Д., 1993. Русь и Волжская Болгария в X-XV вв. М.: Наука. 123 с.

- Постникова-Лосева М. М., 1987. 16-17 века // Медведева Г. М., Платонова Н. Г., Постникова-Лосева М. М., Смородинова Г. Г., Троепольская Н. Г. Русские ювелирные украшения 16-20 веков из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея. М.: Советский художник. С. 11-70.

- Рабинович М. Г., 1971. Культурный слой центральных районов Москвы // Древности Московского кремля / Отв. ред.: Н. Н. Воронин, М. Г. Рабинович. М.: Наука. С. 9-116. (МИА; № 167. Материалы и исследования по археологии Москвы; т. 4.)

- Сарачева Т. Г., 2007. Ювелирные изделия второй половины XIII - XVI вв. c территории Северо-Восточной Руси // КСИА. Вып. 221. C. 73-88.

- Сарачева Т. Г., Сапрыкина И. А., 2004. Ювелирные изделия // Средневековое поселение Настасьино / Ред.-сост. А. В. Энговатова. М.: Наука. С. 52-65. (Труды Подмосковной экспедиции; т. 2.)

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Сотникова М. П., 2003.Денги Тверского удела Микулина (первая половина XV в.) // Одиннадцатая Всероссийская нумизматическая конференция: Санкт-Петербург, 14-18 апреля 2003 г.: тез. докл. и сообщ. СПб.: ГЭ. С. 164-166.

- Сумина И. Е., 1999. Металлические перстни средневекового Белозерья // Археологический сборник памяти М. В. Фехнер / Отв. ред. Н. Г. Недошивина. М.: ГИМ. С. 167-189. (Труды ГИМ; вып. 111.)

- Суслова С. В., 1980. Украшения как часть комплекса татарской женской одежды (середина XIX - начало XX в.) // Женские украшения казанских татар середины XIX - начала XX в. Казань: Наука. С. 68-87.

- Тананаева Л. И., 1979. Сарматский портрет. Из истории польского портрета эпохи барокко. М.: Наука. 301 с.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1996. Город Болгар: ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова. 300 с.

- Хохлов А. Н., Иванова А. Б., 2016.Исследования мысовой части Тверского кремля в 2013 г. Раскоп № 23: застройка, стратиграфия, хронология // ТТЗ. Вып. 9. С. 17-86.

- Хохлов А. Н., Хухарев В. В., 1999. Прикладные печати-матрицы из раскопок Затьмацкого посада в Твери // ТТЗ. Вып. 3. С. 131-138.

- Хухарев В. В., 1994. К вопросу об изображениях святого мученика Никиты, изгоняющего беса, на крестах и иконках из Твери // ТАС. Вып. 1. Тверь: Тверской гос. объед. музей. С. 210-215.

- Хухарев В.В., 2016. Изображения Святого преподобного Сергия Радонежского в иконографии наперсных крестов и крестов-тельников русского средневековья // ТТЗ. Вып. 9. С. 209-220.

- Чудновец A. A., 2006. Каталог средневековой мелкой пластики. М.: Минувшее. 137 с.