Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II)

Автор: Тишкин А.А., Матренин С.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 247, 2017 года.

Бесплатный доступ

При раскопках курганов хуннуского времени на памятнике Яломан-II (центральный Алтай) обнаружены изделия из художественного металла. некоторые из них являются деталями поясных гарнитур. в статье публикуется коллекция предметов торевтики, представленная пряжками, бляхами и наконечниками ремней(рис. 1; 2). Данный материал расширяет источниковую базу, необходимую для интерпретации результатов, которые получены при раскопках погребальных комплексов раннего этапа булан-кобинской культуры Алтая. Анализ рассматриваемых артефактов позволяет реконструировать процессы этнокультурного взаимодействия,а также решать проблемы установления относительной хронологии археологических объектов Центральной и Северной Азии (в рамках II в. до н. э. - I в. н. э.). Важной частью исследовательской деятельности является изучение снаряжения кочевников, которое демонстрирует отдельные стороны существовавшей системы жизнедеятельности. в этом процессе также особое значение имеет смысловая нагрузка изображений, выполненных в зверином стиле.

Алтай, хунну, булан-кобинская культура, художественный металл, хронология, система жизнеобеспечения, звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/143163934

IDR: 143163934

Текст научной статьи Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II)

Включение во II в. до н. э. территории Алтая в состав кочевой империи хунну (сюнну) открыло новый этап в развитии материальной и духовной культуры населения региона, что, в свою очередь, повлияло и на формирование своеобразной системы жизнеобеспечения. Новации такого рода демонстрируют погребальные комплексы раннего (усть-эдиганского) этапа булан-кобин-ской культуры, который определяется такими хронологическими рамками: II в. до н. э. – I в. н. э. (Тишкин, Горбунов, 2006). При их раскопках обнаружена серия предметов центрально-азиатского облика, а также местные подражания, имеющие аналогии непосредственно в материалах изученных археологических объектов собственно хунну Монголии и Забайкалья (Тишкин, Горбунов, 2005; 2006; Тишкин, Горбунова, 2005; Горбунов, Тишкин, 2006; Тишкин, Серегин, 2011. С. 43–47; Tishkin, 2011; Тишкин, Матренин, 2011 и др.).

Выразительным свидетельством контактов кочевников Алтая с метрополией выступает коллекция изделий из художественного металла, найденная в ходе исследований курганов на памятнике Яломан-II ( Тишкин , 2010), который расположен в Центральном Алтае около устья р. Большой Яломан, на территории Онгудайского района Республики Алтай. Опыт отечественных и зарубежных археологических исследований показывает, что данные предметы являются информативными источниками для изучения процессов этнокультурного взаимодействия разных групп автохтонного и пришлого населения, а также установления относительной хронологии памятников Северной и Центральной Азии в последней четверти I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э.

Среди полученных находок отдельного внимания заслуживают артефакты, относящиеся к поясной гарнитуре. Они зафиксированы в курганах № 23а, 43, 51, 57 и 60. Данные вещественные материалы представлены тремя категориями изделий разного функционального назначения (пряжки, бляхи, наконечники ремней). Основные задачи настоящей публикации – продемонстрировать обстоятельства обнаружения этих археологических предметов, изложить их морфологические характеристики и определить датировку, а также предложить семантическую интерпретацию имеющихся изображений.

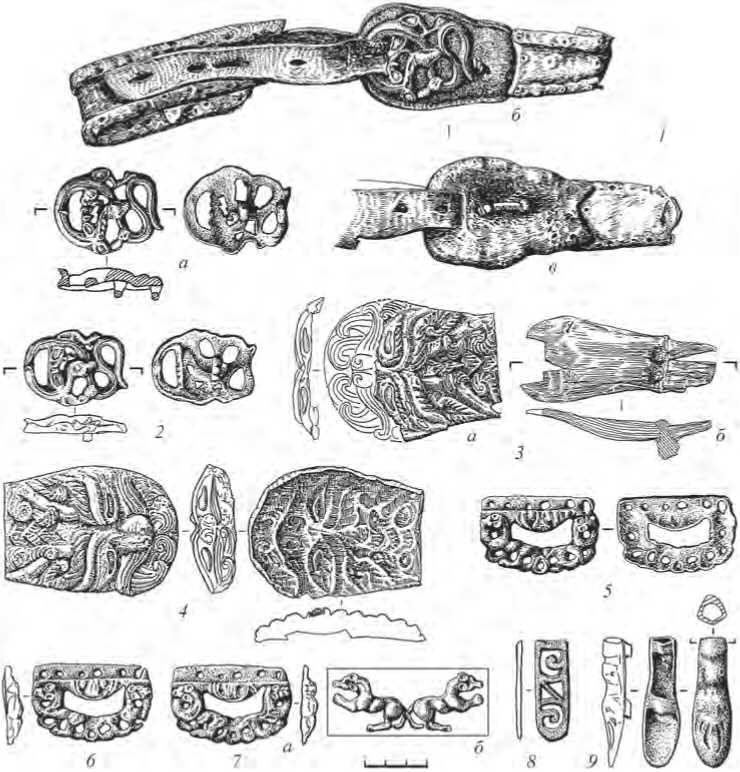

Пряжки включают три экземпляра. В погребении женщины 20–25 лет (определение к.и.н. Д. В. Позднякова, Институт археологии и этнографии СО РАН), обнаруженной в кургане № 51, зафиксированы остатки кожаной основы пояса, застегивающегося с помощью ажурного изделия с неподвижным шпеньком (рис. 1, 1а–в ; 2, 1–2 ). Пряжка в виде ящерицы, кусающей себя за хвост, в котором различаются сегментовидная рамка и цельный невыделенный щиток овальной формы. Соединение с неподвижным концом пояса осуществлялось посредством двух петель на оборотной стороне (рис. 1, 1а ; 2, 2 ), через которые пропускался тонкий кожаный ремешок. Под пряжкой хорошо сохранилась подкладка коричневого цвета. Она пришивалась к кожаной основе и представляла собой что-то наподобие подшерстка (рис. 1, 1б ; 2, 1 ). Металлическое изделие довольно выразительно смотрелось на созданном фоне ( Тишкин , 2005. С. 198, 199).

Еще один похожий экземпляр пряжки (рис. 1, 2 ) происходит из кургана № 57, в котором также зафиксировано погребение женщины 20–25 лет (определение к. и. н. Д. В. Позднякова, Институт археологии и этнографии СО РАН). Данный образец отличается более низким качеством отливки и меньшими размерами. Кроме того, пряжка фиксировалась к ремню с помощью только одной петли на тыльной стороне корпуса (рис. 2, 3 ).

С помощью рентгенофлюоресцентного анализа установлен состав сплава обоих представленных изделий. Он оказался практически идентичным и включает медь с различными рудными примесями, среди которых преобладает мышьяк ( Тишкин, Хаврин , 2004. С. 303, 304).

Рис. 1. Яломан-II (Центральный Алтай).

Археологические находки из курганов хуннуского времени

1 – цветной металл, кожа, подшерсток; 2, 5–9 – цветной металл, железо; 3 – золото, минерал, дерево, железо; 4 – золото, минерал

Проведенный типологический анализ деталей ременных гарнитур хунну-ского времени позволяет сделать вывод о наибольшей популярности на территории Центральной и Северной Азии (за исключением Среднего Енисея) вo II–I вв. до н. э. пряжек с неподвижным шпеньком и цельным невыделенным щитком, а также использование их чуть ли не до начала III в. н. э. ( Матренин, Тишкин , 2015. С. 148, 149). При этом важно отметить, что у булан-кобинского населения Алтая такие поясные детали генетически не связаны с наследием предшествующей пазырыкской культуры.

Рис. 2. Яломан-II. Изделия из художественного металла

1 – цветной металл, кожа, подшерсток; 2–8 – цветной металл

Яломанские пряжки из курганов № 51 и 57, вероятно, являются производными изделиями от ажурных поясных блях с фасиальными изображениями драконов ( Азбелев , 2008. С. 70), которые представлены в составе Косогольско-го и Июсского кладов (а также случайными находками с территории Среднего Енисея) и датируются в рамках II–I вв. до н. э. ( Дэвлет , 1980. С. 12, 13. Рис. 6, 1, 2 . Табл. 19–27; 28, 104 ; Бородовский, Ларичев , 2013. Рис. 33 и др.). Появление указанных блях в Южной Сибири исследователи справедливо связывают с влиянием традиций цветной металлургии хунну. При этом в археологических материалах северных хунну точные аналогии данным образцам звериного стиля пока не обнаружены. Стилистика зооморфного рельефа яломанских экземпляров сопоставима с хуннускими изделиями при ярко выраженном местном осмыслении фантастического образа дракона посредством его редукции к ящерице. Изображения на яломанских находках можно сравнить с сюжетом «извивающегося дракона», зафиксированном на китайских каменных бляхах из аристократического погребения южных хунну в могильнике Сигоупань (Внутренняя Монголия) периода Восточной Хань ( Pan Ling , 2011. P. 470. Fig. 7, 4, 5 ).

При хронологической интерпретации яломанских пряжек необходимо в определенной мере учитывать способ фиксации их к ремню с помощью петель. У хунну такое крепление пряжек и блях, известное еще во II в. до н. э. (судя по датированным комплексам могильника Даодуньзцы), получило широкое распространение позднее ( У Энь и др ., 1990). Подобное оформление деталей поясных гарнитур встречается в материалах позднехуннуской (I в. н. э.) и раннесяньбийской (конец I – начало III в. н. э.) культур. Сочетание функциональных и декоративных характеристик дает основания предполагать датировку пряжек из курганов № 51 и 57 могильника Яломан-II в рамках II–I вв. до н. э. Полученные результаты радиоуглеродного анализа демонстрируют более широкие хронологические диапазоны ( Тишкин , 2007. С. 267, 268, 270–274; Tishkin , 2011. Р. 543).

Семантика изображения пресмыкающегося, кусающего собственный хвост, может рассматриваться в общем виде как символ «бесконечности» жизни или выражение идеи «вечного возвращения». Данная тема заслуживает отдельного исследования. Важно отметить, что рассматриваемые ажурные пряжки с изображением ящерицы происходят из женских погребений, имеющих многочисленный и редкий по своему составу сопроводительный инвентарь. К числу таких предметов из кургана № 51 можно отнести фрагмент китайского зеркала, золотую серьгу с длинной цепочкой и подвеской, медный котел, каменный алтарик, полную узду с распределителями из цветного металла ( Tishkin , 2011). Оригинальные вещи из кургана № 57 представлены копией целого ханьского зеркала, деталями головного убора (включая обкладки из золотой фольги с орнаментом), гребень сложной конструкции, две железные панцирные пластины, уздечный комплект. Перечисленные изделия свидетельствуют об особом статусе женщин в социальной стратификации булан-кобинского общества.

В погребении мужчины в возрасте 30–40 лет (определение к. и. н. С. С. Тур, Алтайский государственный университет) из кургана № 43 могильника Яломан-II обнаружена поясная пряжка с деревянным корпусом, которая фиксировалась на ремне с помощью железных шпеньков. Абрис рамки арочный, форма щитка трапециевидная. Сверху пряжка украшалась обкладкой из золотой фольги с час- тично сохранившимся рельефным фасиальным изображением головы рогатого дракона, с вставками глаз из черного агата (рис. 1, 3).

Находка представленной части золотого изделия демонстрирует высокохудожественный образец в виде одной из деталей импортных поясных гарнитур, попавших к носителям булан-кобинской культуры Алтая, по всей видимости, в процессе активных контактов с хунну. Изделие могло быть выполнено китайскими мастерами и направлено кочевникам в составе «подарков». Особенности декора позволяют сравнить яломанский экземпляр с пряжкой в виде головы сатира из захоронения хуннуской знати в некрополе Царам (курган № 7), исследованном в Бурятии и датированном 2-й половиной I в. до н. э. – началом I в. н. э., и бронзовым «навершием» рукояти китайской колесницы из элитного хунну-ского погребения могильника Гол Мод (курган № 20), раскопанного в Монголии и отнесенного к началу I в. н. э. ( Миняев, Сахаровская , 2007. Рис. 18; Ерөөл-Эрдэнэ, Гантулга , 2007. Зур. 3; Brosseder , 2011 . Fig. 43, 13 ; 44, 3 ; Treasures of the Xiongnu..., 2011 . Fig. 328). Указанные аналогичные изделия демонстрируют этап китаизации хуннуской культуры в I в. до н. э. – начале I в. н. э. Нужно подчеркнуть, что импортной могла быть не только пряжка с накладкой, но и сам пояс из кургана № 43, кожаная основа которого имела свои особенности оформления, в том числе покрытие китайским лаком ( Tishkin , 2011. Fig. 14, 10–62 ). К числу импортных предметов сопроводительного инвентаря из данного закрытого комплекса относится плохо сохранившаяся ханьская «лаковая» чашечка (Ibid. Fig. 14, 63 ).

Бляхи. Такие изделия представлены четырьмя экземплярами. В кургане № 60 могильника Яломан-II, содержавшем кенотаф с мужским инвентарем, обнаружены три почти идентичные бляхи из цветного металла (рис. 1, 5–7 ; 2, 5–7 ). Они имеют литой, рельефный в сечении ажурный корпус, фиксировавшийся к поясному ремню с помощью шести небольших отверстий, расположенных в верхней части ровной планки. Абрис блях сегментовидный, нижний край и бортики фигурные. В центральной части каждая бляха имеет большую прорезь. На лицевой позолоченной поверхности предметов выделяется рельефное изображение двух кошачьих хищников, стоящих как бы на задних лапах спиной друг к другу (рис. 1, 7б ). Имеется орнамент и между головами животных (рис. 1, 4–6 ).

Нашивной способ крепления ажурных металлических блях широко встречается в скифо-сакское и раннесарматское время. У хунну Забайкалья и Монголии данные изделия характерны для II–I вв. до н. э. В новой эре они были существенно потеснены бляхами, фиксирующимися с помощью петель и шпеньков. Точные в конструктивном и художественном отношении аналогии яломанским экземплярам представлены в погребении № 138 Иволгинского некрополя, относящегося ко II–I вв. до н. э. ( Давыдова , 1996. Табл. 39, 2 ; Пань Лин , 2007). Похожие бляхи-нашивки, но выполненные в иной художественной традиции, имеются в торевтике сяньби конца I – начала III в. н. э. в Маньчжурии (могильник Лаохэшэнь, погребение № 56, 105) и Внутренней Монголии. Вероятно, оттуда такие модификации ременных гарнитур попадали к населению улуг-хемской культуры Тувы (могильник Аймырлыг-XXXI) и к племенам таштыкской общности (Салбык, погребение № 7) ( Jean Inn et al. , 1985. Fig. 5, 4 ; 7, 3 ; Мандельштам, Стамбульник , 1992. Табл. 81, 58 ; Вадецкая , 1999. Рис. 15, 12 ; Худяков и др. , 1999.

С. 165, 168. Рис. 1; 2; Wang Renxiang , 2009. Р. 455). С учетом имеющихся археологических материалов, наиболее приемлемая хронология поясных блях из кургана № 60 могильника Яломан-II – это II–I вв. до н. э. Стоит заметить, что данный закрытый комплекс является пока самым «богатым» мужским кенотафом раннего этапа булан-кобинской культуры.

Рельефная золотая бляха-накладка в виде головы дракона из кургана № 43 имела сегментовидную рамку и невыделенный цельный щиток трапециевидной формы (рис. 1, 4 ; 2, 4 ). Она была идентична представленной выше парной находке (рис. 1, 3а ). Определяющее значение для датировки этого предмета имеют центрально-азиатские материалы. Важно отметить, что бляхи из дерева или железа, обложенные золотой фольгой, широко известны в хуннуских памятниках конца I в. до н. э. – I в. н. э. Иконографически близкие, но не идентичные сюжеты представлены на предметах торевтики, среди которых уже упомянуты пряжка из Царама и «навершие» из Гол Мода. С учетом этих пока немногочисленных сопоставлений рассматриваемая яломанская бляха может быть предварительно датирована в пределах I в. до н. э.

Наконечники ремней с декором представлены двумя изделиями . В кургане № 60 могильника Яломан-II вместе с ажурными бляхами (рис. 2, 5–7 ), о которых речь шла выше, найден бронзовый наконечник из прямой пластины с овально-прямоугольным абрисом, соединявшийся с ремнем посредством прорези (рис. 1, 8 ; 2, 8 ). Корпус изделия украшен ажурными прорезями треугольной и С-образной формы. Имеются результаты рентгенофлюоресцентного анализа состава металла ( Тишкин, Хаврин , 2004. С. 304). Описанный образец является одной из ранних модификаций наконечников с прорезным способом крепления. Похожие экземпляры с монолитным корпусом в бронзе или железе (с золотым покрытием) появились у хунну Монголии и Забайкалья в конце I в. до н. э. ( Коновалов , 1976. Табл. XIV, 1–14 ; Давыдова , 1995. Табл. 14, 11, 12 ; Цэвэндорж , 2000. Зур. 12; Ковычев , 2006. С. 248). От хунну в I–II вв. н. э. произошло заимствование подобных изделий кочевым населением Бактрии и Согда. Примерно в то же время они попали в качестве импорта к носителям саргатской культуры Западной Сибири. Под влиянием центрально-азиатской моды такие наконечники ремней получили распространение у сарматов Приуралья и Восточной Европы во 2-й половине I – II в. н. э. (обзор аналогий по: Тишкин, Матренин , 2011. С. 163, 164; Матренин , 2012. С. 162, 163). С учетом центрально-азиатских параллелей и всего обнаруженного комплекса предметов яломанский экземпляр можно датировать в пределах II–I вв. до н. э. Его художественное оформление воспроизводит элементы декора ременных наконечников из хуннуского погребального комплекса Дунд шандын амны (Южная Монголия), хронология которого пока точно не установлена, а также более поздних образцов I – начала II в. н. э. из Бабашовского некрополя (Бактрия) и могильника Новый (Северное Причерноморье) ( Цэвэндорж , 2000. С. 13; Treasures of the Xiongnu..., 2011. Р. 133; Малашев, Яблонский , 2008. С. 57. Рис. 205, 9, 11, 12 ).

В захоронении мужчины из кургана № 23а обнаружен бронзовый вкла-дышевый наконечник с основанием в виде прорезной трубочки и срезанным «ложечковидным» носиком. На лицевой поверхности зафиксировано слабо выраженное изображение головы сайги (рис. 1, 9). Рассматриваемый экземпляр, вероятно, представляет собой реплику хуннуских «ложечковидных застежек», выступающих ярким маркером сопроводительного инвентаря погребальных памятников Монголии и Забайкалья II–I вв. до н. э. (Лю Цзочжи, 1965. Рис. 8, 1, 2; Давыдова, 1996. Табл. 8, 3, 4, 7; 16, 2; 26, 2; 39, 6; 46, 15, 16; 51, 4–7; Миняев, 1998. Табл. 8, 15; 64, 5–7; 57, 13; 63, 4, 5; 80, 4–7; 81, 4–6; 83, 29–31; 93, 3; 103, 8–13; 104, 8–13; 125, 7). Население булан-кобинской культуры стало использовать аналогичные ложечковидные наконечники с прорезной втулкой, скорее всего, с середины II в. до н. э. Верхняя хронологическая граница бытования таких изделий определяется предварительно I в. н. э. На рубеже новой эры их существенно потеснили бронзовые и железные экземпляры с цельной втулкой (Ерөөл-Эрдэнэ, Гантулга, 2008. Зур. 13; Brosseder, 2011. Fig. 50, 36; Investigation of Xiongnu…, 2015. Р. 141). Судя по составу остального сопроводительного инвентаря, в кургане № 23а был похоронен представитель рядового населения булан-кобинской культуры.

Итак, рассмотренные детали поясных гарнитур из художественного металла, обнаруженные в курганах памятника Яломан-II, представляют собой яркие образцы изобразительного искусства, появившиеся под влиянием культурных традиций центрально-азиатских хунну. Большинство данных предметов были сделаны с использованием южно-сибирской сырьевой базы и выступают копиями (ложечковидный наконечник ремня, овально-прямоугольный наконечник ремня с прорезью, бляхи-нашивки с изображением куниц) и подражаниями (пряжки с изображением ящериц) хуннуских оригиналов. Бляхи-накладки с изображением дракона являются образцами престижного импортного снаряжения, связанного с китайским миром. Представленные артефакты демонстрируют активные контакты населения раннего этапа булан-кобинской культуры Алтая с другими провинциями и центром кочевой державы хунну в II в. до н. э. – начале I в. н. э. Необходимо их дальнейшее комплексное изучение.

Список литературы Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II)

- Азбелев П. П., 2008. Хуннские элементы в таштыкском декоре//Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Вып.7/Отв. ред.: В. И. Соенов, В. П. Ойношев. Горно-Алтайск: АКИН РА. С. 66-75.

- Бородовский А. П., Ларичев В. Е., 2013. Июсский клад (каталог коллекции). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 120 с.

- Вадецкая Э. Б., 1999. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб: Петербургское востоковедение. 440 с.

- Горбунов В. В., Тишкин А. А., 2006. Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннской эпохи//АЭАЕ. №4. С. 79-85.

- Давыдова А. В., 1995. Иволгинский археологический комплекс. Т. 1: Иволгинское городище. СПб: АзиатИКА. 287 с. (Археологические памятники сюнну; вып. 1.)

- Давыдова А. В., 1996. Иволгинский археологический комплекс. Т. 2: Иволгинский могильник. СПб: Петербургское Востоковедение. 176 с. (Археологические памятники сюнну; вып. 2).

- Дэвлет М. А., 1980. Сибирские поясные ажурные пластины II в. до н. э. -I в. н. э. М.: Наука. 67 с. (САИ; вып. Д 4-7.)

- Ерөөл-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж., 2007. Хүннүгийн үеийн сүйх тэрэг//Археологийн судлал. Б. IV (XXIV). Х. 258-279 (На монг. яз.).

- Ерөөл-Эрдэнэ Ч., Гантулга Ж., 2008. Умард хуннүгийн язгууртны нэгэн булшны судалгаа//Археологийн судлал. Б. VI (XXVI). Х. 149-189 (На монг. яз.).

- Ковычев Е. В., 2006. Некоторые вопросы этнической и культурной истории Восточного Забайкалья в конце I тыс. до н. э. -I тыс. н. э.//Известия лаборатории древних технологий. Вып. 4/Отв. ред. А. В. Харинский. Иркутск: Иркутский гос. тех. ун-т. С. 242-258.

- Коновалов П. Б., 1976. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во. 221 с.

- Лю Цзочжи, 1965. Краткий систематический отчет о зачистке древних могил в местечке Ваньгун в аймаке Чэньбаэрху во Внутренней Монголии//Каогу. №6. С. 273-283. (На кит. яз.).

- Малашев Ю. В., Яблонский Л. Т., 2008. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время: по материалам могильника Покровка 10. М.: Восточная литература. 365 с.

- Мандельштам А. М., Стамбульник Э. У., 1992. Гунно-сарматский период на территории Тувы//Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 196-205. (Археология СССР.)

- Матренин С. С., 2012. Наконечники ремней кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени (II в. до н. э. -V в. н. э.)//Известия Алтайского государственного университета. Серия: История, политология. №4/1 (76). С. 159-168.

- Матренин С. С., Тишкин А. А., 2015. Поясные пряжки кочевников Алтая хуннуского времени: классификация и типология//Известия Алтайского государственного университета. №3/2 (87), т. 2. C. 143-152.

- Миняев С. С., 1998. Дырестуйский могильник. СПб: АзиатИКА. 233 с. (Археологические памятники сюнну; вып. 3.)

- Миняев С. С., Сахаровская Л. М., 2007. Элитный комплекс захоронений сюнну в пади ЦаРАм//РА. №1. С.159-166.

- Пань Лин, 2007. Иволгинское городище и могильник, а также исследование связанных с ними вопросов в археологии сюнну. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ. 219 с. (На кит. яз.)

- Тишкин А. А., 2005. Возможности реконструкции женской одежды хуннуского времени по археологическим материалам из Горного Алтая//Снаряжение кочевников Евразии/Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский ун-т. С. 195-201.

- Тишкин А. А., 2007. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Барнаул: Алтайский ун-т. 356 с.

- Тишкин А. А., 2010. Предметы торевтики хуннуского времени из памятника Яломан-II (Центральный Алтай)//Торевтика в древних и средневековых культурах Евразии/Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Азбука. С. 40-45.

- Тишкин А. А., Горбунов В. В., 2005. Предметный комплекс из памятника Яломан-II на Алтае как отражение влияния материальной культуры хунну//Социогенез в Северной Азии. Ч. I/Отв. ред. А. В. Харинский. Иркутск: ИрГТУ. С. 327-333.

- Тишкин А. А., Горбунов В. В., 2006. Горный Алтай в хуннуское время: культурно-хронологический анализ археологических материалов//РА. №3. С. 31-40.

- Тишкин А. А., Горбунова Т. Г., 2005. Реконструкция уздечных наборов булан-кобинской культуры (по материалам памятника Яломан-II)//Снаряжение кочевников Евразии/Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский ун-т. С. 118-122.

- Тишкин А. А., Матренин С. С., 2011. Кенотаф хуннского времени на памятнике Яломан-II в Центральном Алтае//Хунну: археология, происхождение культуры, этническая история/Отв. ред. П. Б. Коновалов. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН. С. 158-173.

- Тишкин А. А., Серегин Н. Н., 2011. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). Барнаул: Азбука. 144 с.

- Тишкин А. А., Хаврин С. В., 2004. Предварительные результаты спектрального анализа изделий из памятника гунно-сарматского времени Яломан-II (Горный Алтай)//Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии/Отв. ред.: Ю. Ф. Кирюшин, А. А. Тишкин. Барнаул: Алтайский ун-т. С. 300-306.

- У Энь, Чжун Кань, Ли Цзиньцзэн, 1990. Могильник Даодуньцзы уезда Тунсинь в Нинся//Китай в эпоху древности/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск: Наука. С. 88-101. (История и культура Востока Азии.)

- Худяков Ю. С., Алкин С. В., Юй Су-Хуа, 1999. Сяньби и Южная Сибирь//Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. №4/Отв. ред. В. И. Соенов. Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 163-169.

- Цэвэндорж Д., 2000. Бага газрын чулуу, Тарвагатай, Хүүшийн хөтөл, Баруун хайрханы хүннү булш//Археологийн судлал. Б. XX, хэв. 1-11. Х. 35-60. (На монг. яз.)

- Brosseder U., 2011. Belt Plaques as an Indicator of East-West Relations in the Eurasian Steppe at the Turn of the Millennia//Xiongnu Archaelogy. Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia/Eds.: U. Brosseder, B. K. Miller. Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Р. 349-424.

- Investigation of Xiongnu elite burials Gol Mod 2 at Balgasyn tal. Ulan-Bator, 2015. 256 р. (In Mongolian.)

- Jean Inn, Wang Sja, Hei Meen, 1985. Excavation of a cluster of tombs of the Xianbei nationality at Laoheshen in Yushu, Jilin//Wenwu. No. 2. P. 68-82. (In Chinese.)

- Pan Ling, 2011. A Summary of Xiongnu Sites Within the Northern Periphery of China//Xiongnu Archaelogy. Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia/Eds.: U. Brosseder, B. K. Miller. Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Р. 463-474.

- Tishkin A., 2011. Characteristic Burials of the Xiongnu Period at Ialoman-II in the Altai//Xiongnu Archaelogy. Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia/Ed.: U. Brosseder, B. K. Miller. Bonn: Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. P. 539-558.

- Treasures of the Xiongnu. Culture of Xiongnu, the first Nomadic Empire in Mongolia. Ulaanbaatar, 2011. 296 р. In English and Mongolian.)

- Wang Renxiang, 2009. On Ordos bronze buckles//The collection of international symposium on Ordos bronze wares. Pecin. P. 435-466. (In Chinese.)