Изделия из янтаря с поселений восточной группы приморской культуры

Автор: Зальцман Э.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе. Новые открытия

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований поселений приморской культуры шнуровой керамики Прибрежное, Ушаково-1 и Ушаково-3 (Калининградская область) обнаружены украшения из янтаря. Янтарные изделия выявлены в постройках, а также ямах,предположительно интерпретируемых как погребения. Постройки в Прибрежном,в которых обнаружены янтарные украшения, датируются радиоуглеродным методом в интервале 3100-2700 гг. до н. э. (рис. 1). Выделяется объект А из постройки 9,где зафиксировано ожерелье, включающее подвески уплощенной формы, пуговицы линзовидного сечения и диски (рис. 2). В объекте № 60 обнаружено ожерелье, в состав которого входили три кольца и пуговица линзовидного сечения (рис. 3). В объекте № 46 выявлены два фрагмента керамики, включая амфору и обломок янтарной пронизи (рис. 3). В Прибрежном нет никаких свидетельств существования мастерских по изготовлению янтарных изделий. У населения восточной группы приморской культуры выработался особый подход к изготовлению предметов из янтаря.Они производились на сезонных стоянках, в районах сбора янтаря-сырца, послечего готовые изделия или полуфабрикаты переправлялись в крупные поселенческие центры, включая Прибрежное, Ниду, Сухач и др. Предположительно, начало обработки янтаря следует связывать с наиболее ранним этапом существования приморской культуры, который приходится на конец IV - перв. пол. III тыс. до н. э.

Северо-восточное побережье вислинского залива, калининградская область, средний и поздний неолит, приморская культура, изделия из янтаря

Короткий адрес: https://sciup.org/143166143

IDR: 143166143

Текст научной статьи Изделия из янтаря с поселений восточной группы приморской культуры

Восточное побережье Балтийского моря по праву считается важнейшим районом, где уже в IV тыс. до н. э. существовали центры по обработке янтаря. Залежи янтаря в отложениях третичного периода на Самбийском п-ве в этот период в силу недоступности не разрабатывались, хотя незначительная добыча на поверхности могла эпизодически происходить (как это показали недавние раскопки автором местонахождений более позднего времени вблизи пос. Краснофлотское Зеленоградского р-на). Крупных поселенческих центров среднего http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.7-24

и позднего неолита, несмотря на масштабные исследования, на Самбийском п-ве также не обнаружено. Основная масса янтаря-сырца в это время собиралась в прибрежной зоне Куршской косы, куда он, благодаря юго-западным ветрам, и вымывался.

Каких-либо значительных находок янтарных украшений раннего периода в непосредственной близости от Самбийского п-ва долгое время не происходило. Но за последние два десятка лет южнее Самбийского п-ва, в прибрежной зоне северо-восточной оконечности Вислинского залива, автору удалось открыть три поселения приморской культуры шнуровой керамики – Прибрежное, Ушаково-1 и Ушаково-3, раскопки которых дали новые находки изделий из янтаря ( Зальцман , 2015). Наибольшее их количество происходит с поселения Прибрежное, относящееся, судя по радиоуглеродным датам, к первой фазе существования приморской культуры. На поселении выявлены следы крупнейших для Прибалтики домов двухрядной конструкции с апсидообразным завершением, длина некоторых из них достигала 35 м. Заполнение котлованов этих построек, как и культурный слой в целом, содержало массу керамического материала, каменные топоры трапециевидной формы, в том числе миниатюрные, изготовленные из привозной яшмы; иные изделия из камня, а также янтарные украшения определенных типов ( Zaltsman , 2016. Р. 265–274). Для 1-й фазы существования приморской культуры они пока являются ключевыми материалами из-за слабой изученности этого периода и наличия неясностей при выделении этапов в производстве древнейших янтарных украшений в Юго-Восточной Прибалтике (всего изделий из янтаря 51 шт., включая 6 полуобработанных).

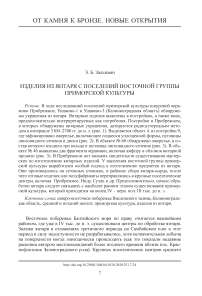

Изначально изделия из янтаря в незначительном количестве встречались, за отдельными исключениями, лишь на дне заполнения котлованов длинных домов в центральной части поселения (постройки 1, 2, 4, 6), датированных радиоуглеродным методом в пределах 3100–2800 calВС (Ibid. Р. 279). Девять дат, полученных по углю, кости и скорлупе лесного ореха, хорошо согласуются между собой (приложение 1). Крайне немногочисленные, янтарные украшения представлены здесь, прежде всего, 4 уплощенными подвесками, удлиненными или с расширенными боковыми сторонами (рис. 1: 7–10 ). Длина подвесок не превышала 5,2 см, ширина – до 4,7 см. Нижняя часть данного типа украшений имеет характерные выемку в основании или небольшой скос. Отверстия просверлены с 2 сторон. Почти все подвески отличались более или менее выраженной закругленностью углов.

Пластинчатая подвеска трапециевидной формы из очага (объект № 1), находящегося в непосредственной близости от постройки 1, в сечении уплощенная, в противоположность вышеописанным имеет в нижней части незначительную выпуклость (рис. 1: 14 ).

Нетипична для Юго-Восточной Прибалтики форма секирообразной подвески, найденной вне построек с заглубленным основанием, в западной части поселения (рис. 1: 12 ). Один из нижних углов изделия имеет резкую скошенность. Ближайшие аналогии можно увидеть среди отдельных зубообразных поздненеолитических подвесок Латвии ( Loze , 2008. Att. 40: 14, 15 ). Однако в наибольшей степени подвеска напоминает некоторые разновидности украшений из янтаря в культуре одиночных погребений Ютландии ( Ebbesen , 2006. Fig. 98: 2 ; Hübner , 2005. Taf. 186: 4 ).

Рис. 1. Изделия из янтаря. Поселение Прибрежное:

нижний уровень заполнения котлованов построек ( 1–10 ), культурный слой ( 11–17 ). Поселения Ушаково-1 ( 18–19 ), Ушаково-3 ( 20–21 )

1, 5, 6, 13, 16, 17, 21 – полуобработанные изделия; 2, 19 – диски; 3, 4, 18 – пуговицы; 7–10, 14 – подвески уплощенные; 11 – подвеска с выделенной верхней частью; 12 – подвеска секирообразная; 15 – фрагмент удлиненной подвески; 20 – пронизь

Также в крайней северной части поселения обнаружена продолговатой формы подвеска из необработанного янтаря (рис. 1: 11). Лишь верхняя часть специально выделена для подвешивания, кроме того, следы незначительной обработки отмечаются по краям украшения. Размеры находки - 5,5 х 3 см. Невозможно утверждать наверняка, принадлежит ли подвеска основному шнуровому комплексу или она связана с материалами цедмарской культуры, которые также фиксировались на данном участке (Зальцман, 2016). Наиболее близки подвеске трапеции с подчеркнутой «шеей» из Палангийского клада (Rimantienė, 1979. S.109. Pav. 87).

К сожалению, только крайняя нижняя часть сохранилась от подвески, имеющей, по-видимому, узкую вытянутую форму (рис. 1: 15 ).

Из постройки 3 происходит янтарный диск с отверстием в центре (рис. 1: 2 ); в сечении линзовидный. Его диаметр – 2,5 см. Округлой формы пуговицы с V-образным отверстием на обратной стороне выявлены лишь в очаге жилища 2 и нижней части заполнения котлована жилища 5 (рис. 1: 3, 4 ). Оба экземпляра (диаметром 1,0 см и 1,5 см соответственно) имели линзовидное сечение.

На большинстве изделий из янтаря заметны следы воздействия высокой температуры, что связано с пожарами, уничтожившими жилые сооружения. Также велика вероятность, что в результате пожаров большинство янтарных украшений полностью сгорело.

Крайне редкими можно считать находки полуобработанных изделий и производственных отходов. Таковые обнаружены лишь в двух случаях в постройках (№ 2 и 4) и четыре экземпляра – в межжилищном пространстве, в нижней части культурного слоя (рис. 1: 1, 5, 6, 13, 15, 17 ). Почти все они оказались деформированными под воздействием высокой температуры. Сырцовый янтарь на поселении не засвидетельствован. Округлой формы предметы из постройки 4 и культурного слоя, наиболее вероятно, являются незаконченными дисками (рис. 1: 1, 5 ), а фрагмент овальной формы – незавершенной пуговицей (рис. 1: 17 ). В Сарнате подобного рода украшение выявлено в жилище V с керамикой нарвского типа ( Ванкина , 1970. С. 109. Табл. XLIV: 2 ).

В межжилищном пространстве, а также на окраине поселения, в его западной части, обнаружено около 20 овальной формы ям, в заполнении которых, кроме 3 случаев, не зафиксировано ничего, исключая мелкие фрагменты керамики. Памятуя, что в силу особых почвенных условий костные остатки в районе поселения сохраняются крайне редко, имеет смысл предполагать в отношении отдельных объектов их особый характер. Соотнесение некоторых из этих ям с погребениями не кажется чем-то неприемлемым: могилы, лишенные какого-либо погребального инвентаря, являются нередкими для приморской культуры. В Жуцево, где в довоенное время выявлено 7 погребений с захороненными, лежавшими в скорченном положении, не обнаружено каких-либо вещей ( Šturms , 1970. S. 168, 169; Żurek , 1954. S. 25). Та же ситуация с тремя погребениями в Толкмицко (Толькемит) ( Šturms , 1970. S. 168).

В Прибрежном среди указанных объектов выделяются три овальной формы ямы, в которых, в отличие от остальных, присутствовали изделия из янтаря.

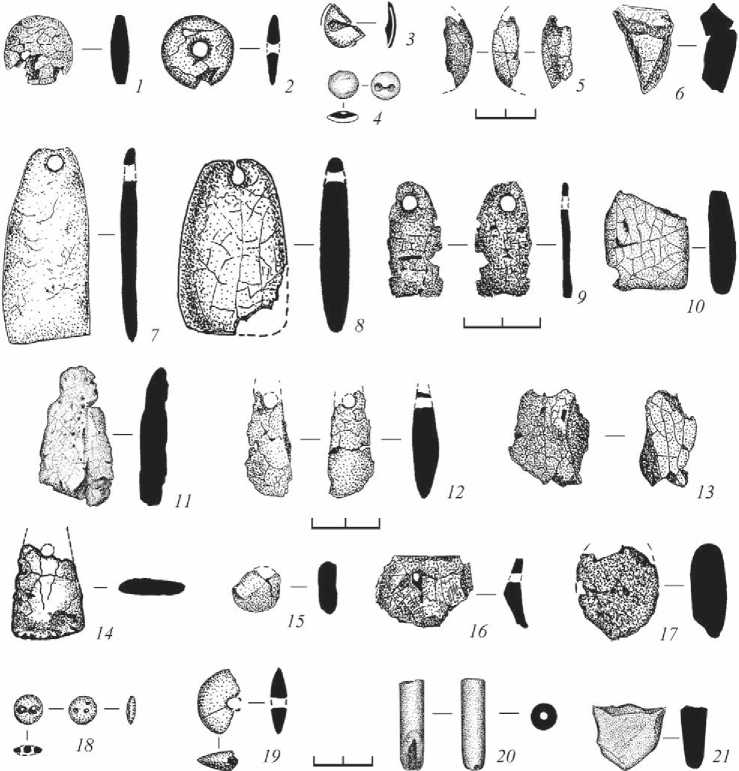

В одном случае яма (объект А) размещалась в пределах восточной части неправильной прямоугольной формы постройки размером 4,8 х 3,2 м. Заполнение объекта А, выявленного на уровне материка, в верхней части содержало значительное количество фрагментов керамики, оказавшихся там при засыпке могильной ямы. Все фрагменты соответствуют основному керамическому комплексу поселения и связаны, что наиболее вероятно, с постройкой, в которой было совершено погребение. Яма в плане овальной формы, ориентирована по оси С–В, размером 3,1 х 1,8 мм, заглублена в материк от 0,8 до 1,0 м (рис. 2: 1 ). Заполнение

Объект А , Л

Рис. 2. Поселение Прибрежное, объект А. Украшения из янтаря

1 – объект А; 2–6 – подвески уплощенные; 7, 27 – диски; 8–26 – пуговицы в нижней части объекта представлено песком серого цвета (мощность не более 0,16 см), выше фиксировался песок светло-серого цвета. Стенки ямы относительно пологие.

Находки, выявленные в объекте (в нижней его части), представлены исключительно янтарными украшениями (всего 29 шт.) (рис. 2). Большинство из них находилось в южной части ямы. Причем порядок расположения этой группы янтарных изделий не оставляет сомнений в их принадлежности к ожерелью. Ожерелье составляли, прежде всего, три уплощенной формы подвески, лежащие рядом (рис. 2: 2, 4, 6 ). Еще одна подвеска аналогичной формы также находилась поблизости, но оказалась смещенной и частично разрушенной, судя по многочисленным следам нор, грызунами (рис. 2: 3 ). Пятая подвеска, от которой сохранилась лишь нижняя часть, выявлена несколько выше ожерелья (рис. 2: 5 ). Она оказалась смещенной по той же причине, что и предыдущая. Все изделия имели хорошо выраженную выемку в основании. Размеры наиболее крупной подвески, имеющей заметное расширение по краям, - 5,8 х 3,5 см (рис. 2: 6 ).

Кроме того, ожерелье включало в себя линзообразного сечения диск с отверстием в центре (рис. 2: 7 ) и 16 округлых различной степени сохранности пуговиц, обнаруженных рядом с тремя подвесками (рис. 2: 8–22 ). Диаметр диска – 2,7 см. Пуговицы, в среднем, диаметром 1,4–1,0 см. Все они в сечении линзообразной конфигурации, с аккуратно выполненными отверстиями V-образной формы.

Ближе к продольной оси объекта, в его северной части, зафиксировано еще 6 пуговиц (рис. 2: 23–26 ), от двух из которых сохранились только незначительные фрагменты. Помимо пуговиц, здесь найден не полностью сохранившийся небольших размеров диск с линзообразным сечением, имеющий диаметр 2 см (рис. 2: 27 ).

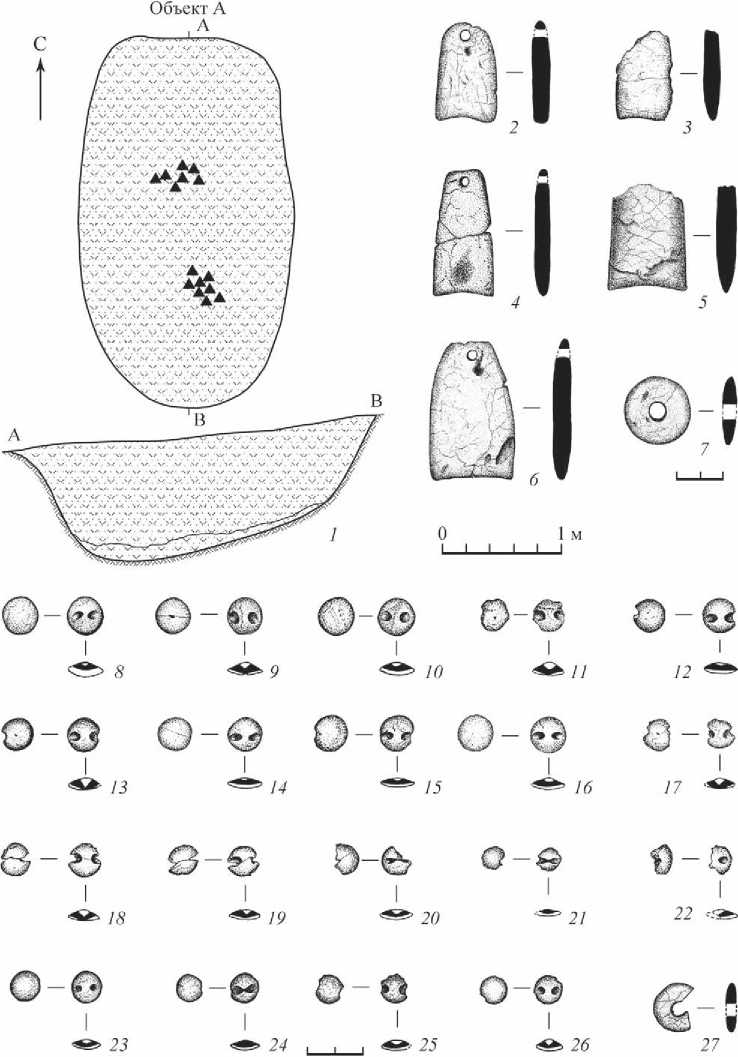

В трех метрах юго-западнее объекта А размещался объект № 46, неправильной овальной формы, ориентированный в том же направлении, что и предыдущий. Размеры объекта - 3,0 х 1,8 м, заглублен в материк до 0,62 м (рис. 3: 1 ). Заполнение ямы представлено двумя слоями: основной слой, мощностью до 0,6 м, представлен песком темно-серого цвета, нижний образован песком светло-серого цвета. Стенки ямы покатые. Находки из нижней части объекта № 46 немногочисленны. К ним относятся фрагмент сосуда средних размеров и обломок амфоры с ушком, орнаментированным горизонтальными оттисками шнура (рис. 3: 3, 5 ). Типологически фрагменты соответствуют основным керамическим формам с поселения. Рядом с фрагментами выявлен обломок янтарной пронизи цилиндрической формы (рис. 3: 4 ).

Объект № 60 находился в 15 м южнее объекта А постройки 9, в межжилищном пространстве. Яма имела овальную форму (1,8 х 1,28 м), ориентирована по оси ЮВ–СЗ, заглублена в материк до 0,44 м (рис. 3: 2 ). Стенки ямы сравнительно прямые. Основное заполнение представлено песком светло-серого цвета. Юго-восточную часть объекта прорезала овальной формы яма темно-серого цвета (размером 0,9 х 1,0 м), имеющая ту же глубину, что и основной объект. Основные находки представлены тремя янтарными кольцами и одной пуговицей с линзообразным сечением, зафиксированными на дне (рис. 3: 6–9 ). Все кольца с заостренно-овальным поперечным сечением (рис. 3, 6, 7, 9 ). Диаметр

Рис. 3. Поселение Прибрежное, объекты № 46 и 60.

Фрагменты керамики и янтарные украшения

1 – объект № 46; 2 – объект № 60; 3 – фрагменты сосуда средних размеров; 4 – пронизь;

5 – фрагменты амфоры; 6, 7, 9 – кольца; 8 – пуговица самого большого кольца составляет 4 см (рис. 3: 9). Округлой формы пуговица в сечении линзообразная, диаметром 1,5 см (рис. 3: 8).

Находки янтарных украшений с поселений Ушаково-1 и Ушаково-3 в количественном отношении незначительны. В Ушаково-1 найдено всего два предмета из янтаря – обломок диска линзовидного сечения диаметром 2,1 см и пуговица диаметром всего 1 см с просверленными насквозь отверстиями (рис. 1: 18, 19 ). Слои поселения Ушаково-3 также содержали малое количество предметов из янтаря: трубчатой формы бусину диаметром 0,08 см и полуобработанную угловатую пластину (рис. 1: 20, 21 ). Радиоуглеродные даты, полученные по углю из культурного слоя, в основном в пределах 2450–2200 calBC (приложение 2). Ближайшие аналогии керамическому материалу прослеживаются на стоянке Неджведжувка, где население занималось сбором янтаря и изготовлением из него в массовом количестве полуфабрикатов и готовых изделий. Стоянка датируется приблизительно тем же временем, что и основной культурный слой поселения Ушаково-3 ( Mazurowski , 2014).

В приморской культуре известны по крайней мере еще три погребения (естественно, в пределах поселений), в которых присутствовали украшения из янтаря. Прежде всего, это могильная яма на поселениии Сухач (Сукказе), обнаруженная в 1935 г. непосредственно вблизи входа в дом № 14, с восточной стороны. От умершего сохранилась лишь нижняя челюсть. Рядом лежали кремневый топорик трапециевидной формы и янтарное ожерелье, включающее 23 бусины ( Ehrlich , 1936. S. 53. Taf. 22: 5 ; Mazurowski , 1983. S. 66). Другая погребальная яма, выявленная уже при раскопках начала 80-х гг. ХХ в., содержала фрагменты черепа ребенка и ожерелье, состоящее из 67 янтарных бусин овальной формы ( Mazurowski , 1987. S. 155).

Вблизи поселка Рыбачий (Rossitten) на Куршской косе также в довоенное время выявлено случайным образом погребение в скорченном положении с инвентарем, включающим сломанную костяную иглу длиной 10 см, обломок каменного топора, кремневое лезвие с ретушью, каменный диск, окаменевший коралл и фрагмент янтарного кольца с овальным сечением ( Kilian , 1955. S. 258. Abb. 293: a–f ). Погребение из Рыбачьего с топориком и янтарным кольцом, аналогии которым имеются, прежде всего, в Прибрежном ( Зальцман , 2010. Рис. 21: 8 ), предположительно не позднее 1-й пол. III тыс. до н. э.

В Прибалтике в составе ожерелья трапециевидные подвески и округлые пуговицы известны в могильнике Звейниеки. Здесь они в качестве погребального инвентаря встречались во 2-й группе могил, датируемых 1-й половиной III тыс. до н. э. и относящихся к постнарвской культуре. Среди них в особенности обращает на себя внимание мужское погребение 212. На шее погребенного находилось ожерелье, включающее 13 пуговицеобразных бусин с V-образным отверстием и 5 трапециевидных подвесок с прямой или выпуклой нижней гранью. В районе бедра также зафиксированы 32 пуговицеобразные бусины, 4 трапециевидные и две ромбовидные подвески ( Zagorska , 2001. S. 118. Fig. 4: A–C ). Расположение украшений аналогично обнаруженным в объекте А постройки 9 из Прибрежного. Частично соответствует и комплект янтарных украшений, хотя типологически они, что естественно, различаются.

Набор изделий из янтаря в Прибрежном, включающий пластинчатые подвески продолговатой и трапециевидной формы, линзовидные диски, кольца, округлые пуговицы с V-образным отверстием линзовидного сечения, полностью соответствует таковому из памятников конца IV – 1-й пол. III тыс. до н. э. в Восточной Прибалтике.

В мастерских Лубанской равнины, включающих, прежде всего, отдельные дома из Звидзе и Найниексте, основной набор янтарных украшений в среднем неолите состоял преимущественно из пластинчатых подвесок трапециевидной формы, пуговиц линзообразного и, реже, конического сечения, разновидностей трубчатых пронизей и более редких колец и дисков. Причем в большинстве случаев трапециевидные подвески и округлые пуговицы доминируют над остальными украшениями ( Loze , 2003. P. 84). Нижнее основание у подвесок вогнутое или прямое, но встречается и выпуклой формы. Вогнутый нижний край типичен именно для трапециевидных подвесок основных средненеолитических янтарных мастерских Лубанской равнины.

Пуговицы считаются одним из самых обычных типов средненеолитических украшений из янтаря Лубанской равнины. Они округлой или, что гораздо реже, овальной формы. Для 1-й пол. III тыс. до н. э. наиболее характерны линзообразные в сечении формы, реже встречаются пуговицы только с одной выпуклой или конической стороной (Ibid.).

Кольца (диаметр – 1,5–7 см) чаще с округленно-треугольным поперечным сечением, реже встречаются с округленно-прямоугольным сечением ( Loze , 1999. P. 132. Fig. 4; 2003. P. 84). Диски в поперечном сечении имеют треугольную форму, размеры их не более 3,3 см.

Аналогичные формы в период существования средненеолитических центров по изготовлению янтарных украшений проникли вплоть до Верхней Волги, где имели хождение приблизительно те же типы украшений: пуговицы, пронизи, кольца с линзовидным сечением, подвески трапециевидной формы ( Костылева, Уткин , 2000. С. 175). Особенно выделяются погребения с многочисленными янтарными изделиями стоянок Сахтыш IIА и Сахтыш VIII. Погребения стоянки Сахтыш VIII отличаются преобладанием трапециевидных подвесок вытянутых пропорций с вогнутым или прямым основанием и пуговиц линзовидного сечения ( Костылева , Уткин , 2010. С. 60). Отдельные подвески из погребений 4 и клада № 11 аналогичны обнаруженным в Прибрежном ( Там же. Рис. 78: 10, 11 ; 80: 23 ), но большинство обычны именно для латвийских средненеолитических янтарных мастерских.

Для Прибрежного полные аналогии выявляются в основном в Швянтойи 2/4А и 6 с литовского побережья, памятниках, ранее соотносимых с КША. Самая распространенная форма здесь – трапециевидная острогранная подвеска с выпуклыми боковыми гранями и выемкой в основании, а также пуговицеобразные бусины с линзообразным сечением (Rimantienė, 2001. S. 89–91). Кроме того, в набор входили шайбовидные кольца, трубчатые бусины и ладьевидные пуговицы. Лишь последние нетипичны для Прибрежного. Также следует подчеркнуть, что сходство не ограничивается только янтарными украшениями. Их сопровождают, как и в Прибрежном, каменные топоры трапециевидной формы, широкогорлые горшки, украшенные шнуровым и бисерным орнаментом, сосуды с почти прямым венчиком. Чуждыми остаются лишь разновидности посуды, связанные с КША. Местонахождение Швянтойи 2/4А и поселение Швянтойи 6 датируются около 2720 calВС и 2630 calВС соответственно (Szmyt, 1999. P. 67).

Более поздние типы янтарных изделий известны с поселения КШК Швян-тойи-1А, которое датируется в интервале 2870–2490 calBC ( Римантене , 2004. С.160). Подвески с выпуклыми боковыми гранями и выемкой в основании еще остаются популярными, но теперь широко распространяются иные типы изделий: квадратные и прямоугольные пуговицы, округлые пуговицы с сегментовидным сечением. Кроме того, здесь пользовались популярностью подвески из необработанного янтаря ( Rimantienė , 2001. S. 91, 92). В основном набор янтарных изделий совершенно иной, чем в Прибрежном, несмотря на единичные соответствия.

В собрании Юодкранте, судя по аналогиям, имеющим преимущественное отношение к приморской культуре, содержатся все те же особой формы подвески – вытянутой формы или с выпуклыми сторонами ( Klebs , 1882. Taf. V: 5, 9 ; VI: 7, 9, 11 ; VIII: 11 ).

В целом, исходя из соответствий, выделяется область, включающая северо-восточное побережье Вислинского залива, Куршскую косу и прибрежные районы в Западной Литве, где не позднее начала III тысячелетия до н. э. получил распространение определенный набор янтарных украшений, включающий пуговицеобразные бусины с линзообразным сечением, уплощенные трапециевидные подвески с более или менее выпуклыми боковыми гранями или подвески удлиненной формы, боковые грани у которых незначительно выступают наружу или даже прямые. Нижнее основание в большинстве случаев имеет выемку, реже прямое. Комплекс украшений также включает линзовидные в сечении диски с отверстием в центре, пронизи и более редкие кольца. Подвески в форме овала, возможно, типичны для северной части очерченной территории. Подвески с выпуклыми боковыми гранями в таком случае являются местной особенностью в восточной группе приморской культуры шнуровой керамики. Отдельные находки подобных изделий встречались и в КША в Центральной Польше, что, возможно, указывает на связи в данном направлении ( Wislański , 1966. Rys. 26: 15 ). Хронологически этот комплекс украшений соответствует, судя по радиоуглеродным датам, промежутку с конца IV до середины III тыс. до н. э. В последней четверти III тыс. до н. э. и в начале II тыс. до н. э. в Прибалтике и сопредельных территориях широкое распространение получают иные формы изделий из янтаря: пуговицы с сегментовидным сечением, пуговицы овальной, прямоугольной и ладьевидной формы, крышевидные прямоугольные пуговицы, пластины овальной формы, подвески овальноудлиненной формы, зубообразные, ключеобразные и каплеобразные подвески, длинные и короткие цилиндрические, дискообразные, клинообразные, бочкообразные и многогранные бусины, а также разделители бусин в ожерельях ( Квятковская , Манастерский , 2017. С. 206-208; Loze , 2004. Lp. 115-126; Ma-zurowski , 1983. S. 66–69).

В Прибрежном практически отсутствуют производственные отходы из янтаря, отбракованный и сырьевой материал. Нет никаких свидетельств существования здесь мастерских по изготовлению янтарных изделий. Почти все находки янтарных украшений имеют законченный вид, исключая несколько полуобработанных продуктов. Это означает, что янтарные украшения не вырабатывались на поселении. Не обнаружены следы мастерских и в другом крупном поселении приморской культуры – Ниде (Loze, 2004. Lp. 112). Это поселение исследовалось на площади 4640 кв. м. Однако на данном памятнике выявлены только полуфабрикаты в количестве 48 экз., остальные находки – янтарь-сырец (Rimantie-nė, 1989. P. 82–86).

На поселении Сухач (Сукказе) в основном обнаружено янтарное сырье и готовые изделия (большая часть готовых изделий происходит из погребения рядом с домом 14). Незначительное количество заготовок из янтаря в доме 13 не является доказательством массового изготовления янтарных изделий ( Mazurowski , 1983. S. 66, 67).

Совершенно прав Р. Мазуровский, утверждая, что изготовлением янтарных украшений население приморской культуры занималось в основном только вблизи мест сбора или добычи янтаря, в пределах Куршской косы и Вислинских Жулав ( Mazurowski , 1999. P. 122). На стоянках Неджведжувка и Стары Бабки, расположенных вдоль одного из притоков Вислы, обнаружено около 17 000 незаконченных изделий (Ibid. P. 124).

Такая картина разительно отличается от ситуации на поселениях нарвской и постнарвской культур в Латвии и Литве. В Сарнате, Звидзе, Швянтойи-23 в 1-й пол. III тыс. до н. э. существовали отдельные мастерские по обработке янтаря. Янтарные предметы, сделанные в этих поселениях, изготавливались как для обмена, так и для внутреннего пользования. В Звидзе обработка янтаря зафиксирована в 3 жилищах. Во всех случаях доказательством обработки являются производственные отходы, т. е. мелкие сколы, а также куски янтаря со следами первичной обработки ( Loze , 2001. P. 126). Всего в Звидзе выявлено 924 готовых или полуготовых изделия – несравнимо больше, чем в Прибрежном ( Лозе , 1988. С. 43). В Сарнате в жилище № 2, где, по-видимому, несколько членов семьи занимались изготовлением янтарных украшений, найдено около 2000 фрагментов, отходов и готовых изделий ( Ванкина , 1970. С. 109; Bērziņš , 2003).

Следовательно, у населения восточной группы приморской культуры выработался иной подход в отношении изготовления предметов из янтаря. Они производились на сезонных стоянках, в районах сбора янтаря-сырца, после чего готовые изделия или полуфабрикаты переправлялись в крупные поселенческие центры, включая Прибрежное, Ниду, Сухач, Ушаково-3 и др.

Наиболее вероятно, что население приморской культуры уже в начале III тыс. до н. э. использовало янтарь в обменных отношениях. С 2900–2850 гг. до н. э. янтарные украшения появляются в погребениях КША (Czebreszuk, 2003. P. 169, 170; Szmyt, 1999. P. 135). В основном представлены пуговицы с линзообразным сечением, диски и пронизи. Реже встречаются уплощенной формы пластины с выпуклыми боками и выемкой в основании, аналогичные получившим распространение в Прибрежном и Швянтойи 2/4А и 6. Принято считать, что распространению янтарных изделий в КША способствовало установление непосредственных контактов с населением нарвской культуры. Приморская культура в этом отношении игнорировалась. Однако исследования последних лет подтверждают существование в приморской культуре протофазы, совпадающей с началом постнарвской культуры Латвии, а также фазы IIВ в КША. Трудно представить, что, занимая область между нарвской культурой и КША, население приморской культуры не принимало участия в обменных отношениях с соседними группами населения. В целом нет никаких препятствий для предположения о начале обработки янтаря, и не только для внутреннего пользования, уже на самом раннем этапе существования приморской культуры, т. е. не позднее 2900 ВС. В таком случае охарактеризованный комплекс янтарных изделий из Прибрежного следует относить к наиболее раннему этапу в обработке янтаря в восточной группе приморской культуры, о котором до недавнего времени ничего не было известно.

Список литературы Изделия из янтаря с поселений восточной группы приморской культуры

- Ванкина Л. В., 1970. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига: Зинатне. 268 с.

- Зальцман Э. Б., 2010. Поселения культуры шнуровой керамики на территории Юго-Восточной Прибалтики. М.: ИА РАН. 312 с.

- Зальцман Э. Б., 2015. Итоги исследований поселений приморской культуры Прибрежное и Ушаково-3//Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. T. V. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. C. 5-47.

- Зальцман Э. Б., 2016. Hаходки материалов цедмарской культуры на побережье Bислинского заливa//Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. T. VI. Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. C. 5-21.

- Квятковская К., Манастерский Д., 2017. Происхождение уникальных поздненеолитических изделий из янтаря из Северо-Восточной Польши//Культурные процессы в циркумбалтийском пространстве в раннем и среднем голоцене/Отв. ред. Д. В. Герасимов. СПб: МАЭ РАН. С. 205-212.

- Костылева Е. Л., Уткин А. В., 2000. Волосовские погребения с янтарём могильника Сахтыш IIА//ТАС. Вып. 4, т.1. С. 175-184.

- Костылёва Е. Л., Уткин А. В., 2010. Неоэнеолитические могильники Верх-него Поволжья и Волго-Окского междуречья: планиграфические и хронологические структуры. М.: Таус. 300 с.

- Лозе И. А., 1988. Поселения каменного века Лубанской низины. Мезолит, ранний и средний неолит. Рига: Зинатне. 212 с.

- Римантене Р. К., 2004. Хронология неолита Западной Литвы//Проблемы хронологии и этнокультурных взаимодействий в неолите Евразии/Отв. ред.: В. И. Тимофеев, Г. И. Зайцева. СПб: ИИМК РАН. С.155-162.

- Bērziņš V., 2003. Amber working as a specialist occupation at the Sārnate Neolithic site//Amber in Archaeology: Proceedings of the Fourth International Conference on Amber in Archaeology (Talsi, 2001)/Eds.: C. W. Beck, I. B. Loze, J. M. Todd. Riga: Institute of the History of Latvia Publishers. P. 34-46.