Изменчивость и генетический контроль массы 1000 зерен у растений пивоваренного ячменя

Автор: Михальцова М.Е., Калашник Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетико-селекционное улучшение сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 5 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

В диаллельных скрещиваниях оценивали изменчивость и генетический контроль массы 1000 зерен у сортов и межсортовых гибридов F1 пивоваренного ячменя, а также комбинационную способность сортообразцов. Рассматривается возможность отбора в расщепляющихся гибридных популяциях генотипов, характеризующихся высокой массой 1000 зерен.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133006

IDR: 142133006 | УДК: 633.162:631.524.84:575.1

Текст научной статьи Изменчивость и генетический контроль массы 1000 зерен у растений пивоваренного ячменя

Известно, что зерно ячменя используют при производстве пищевых продуктов, на корм скоту и в качестве сырья для пивоваренной промышленности. Пивоваренные свойства ячменя существенно зависят как от условий вегетации растений, так и от особенностей сорта. У двурядных сортов ячменя продуктивность колоса в большей степени определяется массой 1000 зерен, например, если масса 1000 зерен выше или ниже 42 г, то различия по урожайности зерна могут превышать 5 ц/га (1). По данным Трофимовской, масса 1000 зерен у ячменя имеет промежуточный характер наследования и увеличивается при использовании в качестве материнской формы более крупнозерного сорта (2). Выявлено сверхдоминирование по массе 1000 зерен, причем в отдельные годы отмечен дупликатный эпистаз (3).

В задачу нашей работы входила оценка изменчивости по массе 1000 зерен, а также системы генетического контроля этого признака у разных сортообразцов пивоваренного ячменя в зависимости от условий вегетации.

Методика . Объектом исследований служили 5 сортов и 20 межсортовых гибридов F 1 пивоваренного ячменя, полученных в диаллельных скрещиваниях. Родительские формы подбирали с учетом технологических требований и экологогеографических особенностей. Опыты проводили на полях Сибирского НИИ сельского хозяйства (Омск) в течение 2 лет, различающихся по среднемесячной температуре воздуха в период вегетации: первый год (2000) был менее благоприятным, чем второй (2001). В июне и июле первого года исследований температура воздуха была соответственно на 1,5 и 0,7 оС выше, чем средняя многолетняя; количество осадков составляло соответственно 41,5 и 15 % от нормы. На второй год исследований недобор положительных температур воздуха составлял в июне 0,8, в июле — 2,4 оС, а количество осадков — соответственно 96 и 99 % от нормы.

Повторность опыта 3-кратная, предшественник — чистый пар, длина рядка — 2 м, площадь питания растений — 10 x 20 см. Во время роста и развития растений проводили фенологические наблюдения, определяли полевую всхожесть семян, дату колошения, а после уборки — показатели структуры урожая. Оценивали комбинационную способность сортов (4). Для статистической обработки данных использовали методы дисперсионного и корреляционного анализа (5); генетический анализ проводили по Акселю и Джонсу в модификации Цильке и Присяжной (6) .

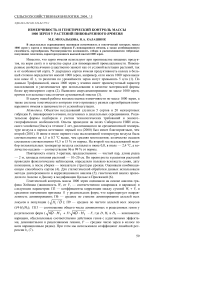

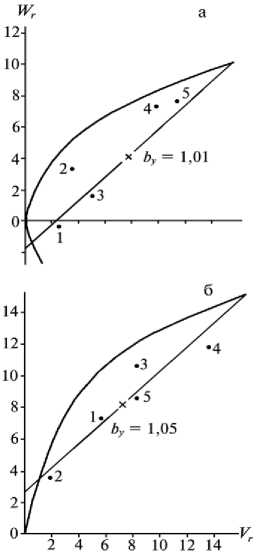

Генетический контроль массы 1000 зерен оценивали на основе анализа графика Хеймана (зависимость Wr от Vr — соответственно коварианса и варианса) и следующих параметров: П3 — коэффициенты корреляции между суммой Wr + Vr и средними значениями признака x у родительских форм, что характеризует направленность доминирования; П6 — среднее по степени доминирования аллелей всех локусов в популяции ( ^H / D ); П9 — среднее по частоте аллелей всех локусов (1/4 - H 2 / H i ); П13 — соотношение общего числа доминантных и рецессивных генов у родительских форм (д/ 4 D - H^ + F / ^4D - H^ - F , где D , H 1 и H 2 — компоненты вариации, обусловленные соответственно действием генов с аддитивными эффектами, доминантными и рецессивными генами, F — среднее число зерен в колосе по всем вариационным рядам). При этом мы использовали коэффициент линейной регрессии b y (7).

Результаты . Наибольшая масса 1000 зерен по двум годам исследований отмечена у сортов местной селекции — Омский 87 и Сигнал (соответственно 55,7 и 52,3 г), наименьшая — у сортов зарубежной селекции — Маresi (Германия) и Viva (Бельгия) (соответственно 44,7 и 46,3 г) (табл. 1). Для формирования этого признака условия второго года исследований были более благоприятными, чем первого.

1. Масса 1000 зерен у сортов и межсортовых гибридов пивоваренного ячменя по годам исследований (г)

|

Сорт |

Первый год (засушливый) |

Второй год (благоприятный) |

Среднее |

|||

|

P 1 |

F 1 |

P |

] F1 |

P 1 |

F 1 |

|

|

Омский 87 |

52,5 |

55,2 |

58,9 |

53,8 |

55,7 |

54,5 |

|

Сигнал |

51,7 |

52,8 |

52,9 |

53,2 |

52,3 |

53,0 |

|

Одесский 100 |

51,6 |

54,3 |

51,3 |

53,7 |

51,5 |

54,0 |

|

Maresi |

46,2 |

51,2 |

43,1 |

50,6 |

44,7 |

50,9 |

|

Viva |

47,1 |

52,3 |

45,4 |

51,2 |

46,3 |

51,8 |

|

x |

49,8 |

52,2 |

50,3 |

52,5 |

50,0 |

52,9 |

|

НСР 05 = 3,08 |

||||||

П р и м е ч а н и е. Р и F 1 — соответственно родительские сорта и гибриды, полученные в диаллельных скрещиваниях каждого сорта с остальными сортами (среднее).

По данным дисперсионного анализа, вклад генотипа, условий года и взаимодействия генотип—условия года исследований составлял соответственно 36,24; 32,88 и 30,87 % (Р ≤ 0,05) (табл. 2).

Анализ графиков зависимости W r от V r отражает различия по генетическому контролю массы 1000 зерен (рис.). Так, в неблагоприятный по погодным условиям год выявлено сверхдоминирование (П3 = –0,98 ± 0,04, П6 = 1,30 П9 = 0,21, П13 = 1,04); в благоприятный — частичное доминирование (П3 = –0,57 ± 0,47, П6 = 0,39, П9 = 0,21, П13 = 1,44).

Зависимость между ковариансой ( W r ) и вариансой ( V r ) по массе 1000 зерен у разных сортов пивоваренного ячменя в неблагоприятный (а) и благоприятный (б) по погодным условиям годы: 1, 2, 3, 4, 5 — соответственно сорта Омский 87, Сигнал, Одесский 100, Maresi, Viva.

При оценке комбинационной способности исходных сортов было установлено, что на долю варианс ОКС в контроле (сорт Омский 87) приходилось 72,56 и 88,41 % соответственно в первый и второй годы исследований, то есть при наследовании массы 1000 зерен наблюдались преимущественно аддитивные эффекты генов; доля СКС составляла соответственно 23,11 и 8,74 %. Реципрокный эффект был достоверным лишь в первый год исследований. Отмечен незначительный гетерозисный эффект по массе 1000 зерен. Наибольшей комбинационной способностью по этому признаку обладал сорт Омский 87 (табл. 3).

Поскольку в генетическом контроле массы

3. Оценки эффектов общей комбинационной способности (gi) сор тов пивоваренного ячменя по массе 1000 зерен

|

Сорт |

Год исследований |

|

|

первый |

второй |

|

|

Омский 87 |

2,33 |

3,32 |

|

Сигнал |

0,06 |

1,04 |

|

Одесский 100 |

0,51 |

0,45 |

|

Maresi |

–1,81 |

–2,67 |

|

Viva |

–0,95 |

–2,14 |

|

Ошибка g i |

0,28 |

0,57 |

П р и м е ч а н и е. Описание лет исследований см. в разделе «Методика».

1000 зерен преобладают аддитивно-доминантные эффекты генов с частичным доминированием в бла- гоприятных условиях вегетации, эффективность отбора высокоозерненных генотипов в расщепляющихся гибридных популяциях может быть достаточно высокой. В качестве донора в селекции на увеличение массы 1000 зерен может быть использован сорт ячменя Омский 87.

Таким образом, изменчивость по массе 1000 зерен у различных сортов пиво- варенного ячменя определяется в равной степени генотипом, условиями года и взаимодействием этих факторов. В генетическом контроле этого признака в зависимости от условий года наблюдается как внутрилокусное сверхдоминирование, так и частичное доминирование с преобладанием аддитивного эффекта. Это данные свидетельствуют об эффективности селекции по массе 1000 зерен, однако в расщепляющихся гибридных популяциях схема и время отбора должны несколько различаться: при засухе крупнозерные формы следует отбирать в поздних (F4-F6), а при благоприятных погодных условиях — в ранних (F2) гибридных поколениях.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Р а й н е р Л., Ш т а й н б е р г е р И., Д е е к е У. и др. Озимый ячмень. М., 1980.

-

2. Т р о ф и м о в с к а я А.Я. Ячмень. Л., 1972.

-

3. У с и к о в а А.А. Наследование некоторых хозяйственно ценных признаков у ячменя. В кн.: Селек

ция ячменя и овса. М., 1971: 34-48.

-

4. Ц и л ь к е Р.А., П р и с я ж н а я Л.П. Методика оценки исходного материала по комбинационной способности в диаллельных скрещиваниях. Метод. реком. Новосибирск, 1979.

-

5. Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1979.

-

6. Ц и л ь к е Р.А., П р и с я ж н а я Л.П. Методика диаллельного анализа исходного материала по количественным признакам. Метод. реком. Новосибирск, 1979.

-

7. Д р а г а в ц е в В.А., Ц и л ь к е Р.А., Р е й т е р Б.Г. Генетика признаков продуктивности яровых пшениц в Западной Сибири. Новосибирск, 1984.

Сибирский НИИ сельского хозяйства,