Изменчивость и генетический контроль озерненности колоса у растений пивоваренного ячменя

Автор: Михальцова М.Е., Калашник Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетико-селекционное улучшение сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 3 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

В диаллельных скрещиваниях оценивали изменчивость и генетический контроль числа зерен в колосе у сортов и межсортовых гибридов F1 пивоваренного ячменя, а также комбинационную способность сортов. Рассматривается возможность отбора в расщепляющихся гибридных популяциях генотипов с высокой озерненностью колоса.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132990

IDR: 142132990 | УДК: 633.162:631.524.84:575.116.167

Текст научной статьи Изменчивость и генетический контроль озерненности колоса у растений пивоваренного ячменя

В зависимости от целевого назначения (продовольственное или кормовое использование, пивоваренное производство) к зерну ячменя предъявляют специфические требования. При этом пивоваренные качества зерна обусловлены сортовыми особенностями и в значительной степени почвенно-климатическими условиями (1-3).

При оценке комбинационной способности сортов ячменя по продуктивности колоса выявлена наибольшая эффективность отбора по числу зерен в колосе и массе 1000 зерен, между которыми, как правило, существует обратная корреляция. Однако селекционеры в ряде случаев добились оптимального сочетания этих количественных признаков у новых гибридных сортов (4). Показано, что значительная доля изменчивости по числу зерен в колосе обусловлена воздействием факторов среды (5) . При анализе крупности и числа зерен в колосе растений озимого ячменя отмечено, что последний признак является наиболее важным в определении урожайности (6).

В задачу нашей работы входила оценка изменчивости по числу зерен в колосе, а также системы генетического контроля этого признака у разных сортов пивоваренного ячменя.

Методика . Объектом исследований служили 5 сортов и 20 межсортовых гибридов F 1 пивоваренного ячменя, полученных в диаллельных скрещиваниях. Родительские формы подбирали с учетом технологических требований и экологогеографических особенностей. Опыты проводили на полях Сибирского НИИ сельского хозяйства (Омск) в течение 2 лет, различающихся по среднемесячной температуре воздуха в период вегетации: первый год (2000) был менее благоприятным, чем второй (2001). При этом в мае первого года исследований недобор положительных температур воздуха составлял 1,5 оС, в первой декаде июня выпало 148 % осадков по отношению к норме, июль и август характеризовались теплой погодой и значительным недобором осадков. В мае второго года исследований недобор осадков составлял 57 % от нормы; температура воздуха в июне и июле была ниже средней многолетней, количество осадков составляло соответственно 59 и 114 % от нормы; в августе средняя температура воздуха составляла 17 оС, а количество осадков — 56 % от нормы. Повторность опыта 3-кратная, предшественник — чистый пар, длина рядка — 2 м, площадь питания растений — 10 x 20 см. Во время роста и развития растений проводили фенологические наблюдения, определяли полевую всхожесть семян, дату колошения, а после уборки — показатели структуры урожая. Оценивали комбинационную способность сортов (7). Для статистической обработки данных использовали методы дисперсионного и корреляционного анализа (8), генетический анализ проводили по Акселю и Джонсу в модификации Цильке и Присяжной (9) .

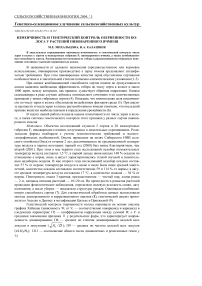

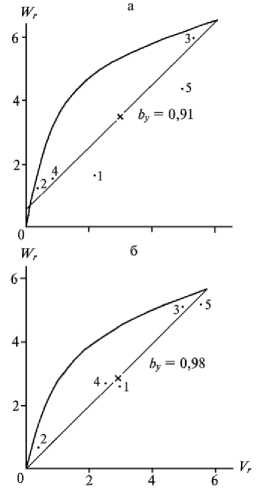

Генетический контроль озерненности колоса оценивали на основе анализа графика Хеймана (зависимость W r от V r — соответственно коварианса и варианса) и следующих параметров: П3 — к о эффициенты корреляции между суммой W r + V r и средними значениями признака x у родительских форм, что характеризует направленность доминирования; П6 — среднее по степени доминирования аллелей всех локусов в популяции ( JH"T"d ); П9 — среднее по частоте аллелей всех локусов (1/4 - H 2 / H 1 ); П13 — соотношение общего числа доминантных и рецессивных генов у 72

родительских форм ( 4 D ⋅ H + F / 4 D ⋅ H – F ), где D , H 1 и H 2 — компоненты вариации, обусловленные соответственно действием генов с аддитивными эффектами, доминантными и рецессивными генами; F — среднее число зерен в колосе по всем вариационным рядам (контролируется генами с аддитивным и доминантным эффектами). При этом мы использовали коэффициент линейной регрессии by (10).

Результаты . Наибольшей озерненностью главного колоса в оба года исследований характеризовались сорта Сигнал и Maresi (соответственно 26,0 и 24,3 зерна в колосе), наименьшей — Viva и Одесский 100 (соответственно 22,8 и 21,9 зерен в колосе) (табл. 1). У потомков высокоозерненных форм число зерен в главном колосе снижалось, у низкоозерненных — увеличивалось, но при этом прослеживалась сортовая специфика. Для формирования этого признака условия первого года исследований были более благоприятными, чем второго.

1. Число зерен в колосе у сортов и межсортовых гибридов пивоваренного ячменя

|

Сорт |

Число зерен в колосе по годам исследований |

|||||

|

первый |

второй |

среднее |

||||

|

Р |

1 F 1 |

Р |

F 1 |

Р |

1 F 1 |

|

|

Омский 87 |

23,7 |

25,6 |

22,7 |

23,5 |

23,2 |

24,6 |

|

Сигнал |

26,9 |

27,3 |

25,1 |

24,3 |

26,0 |

25,8 |

|

Одесский 100 |

23,0 |

25,5 |

20,9 |

24,3 |

21,9 |

24,9 |

|

Maresi |

24,9 |

26,2 |

23,6 |

24,4 |

24,3 |

25,3 |

|

Viva |

22,7 |

26,3 |

22,8 |

23,5 |

22,8 |

24,9 |

|

x НСР 05 = 1,36 |

24,2 |

26,2 |

23,0 |

24,0 |

23,6 |

25,1 |

П р и м е ч а н и е. Р и F 1 — соответственно родительские сорта и гибриды, полученные в диаллельных скрещиваниях каждого сорта с остальными сортами (среднее).

По данным дисперсионного анализа, на число зерен в колосе наибольшее влияние оказывали условия года (93,69 %); достоверными, но незначительными были вклады генотипа (5,15 %) и взаимодействия генотип—условия года (1,16 %) (табл. 2).

|

На графиках Хеймана по числу |

зерен в колосе в разные годы исследований |

||

|

2. Оценка доли влияния различных |

получено почти полное совпадение точек |

||

|

факторов на число зерен в колосе у разных сортов пивоваренного ячме- |

вдоль линии регрессии (рис.). При этом в |

||

|

ня |

благоприятный по погодным условиям год П3 = –0,83 ± 0,10; П6 = 0,96; П9 = 0,21; П13 = |

||

|

Фактор |

mS |

Доля влияния фактора, % |

|

|

1,90; в неблагоприятный — П3 = – 0,97 ± 0,05; П6 = 1,06; П9 = 0,24; П13 = 1,87. При- |

|||

|

Генотип сорта (А) |

7,99* |

5,15 |

|

|

Условия года (В) |

145,63* |

93,69 |

ближение средней по степени доминиро- |

|

Взаимодействие факторов (АВ) |

1,81* |

1,16 |

вания (П6) к еди- |

* Р ≤ 0,05.

П р и м е ч а н и е. mS — средний квадрат.

Зависимость между ковариансой ( W r ) и вариансой ( V r ) по числу зерен в колосе у разных сортов пивоваренного ячменя в благоприятный (а) и неблагоприятный (б) по погодным условиям годы: 1, 2, 3, 4, 5 — соответственно сорта Омский 87, Сигнал, Одесский 100, Maresi, Viva.

нице свидетельствует о почти полном доминировании генов, контролирующих озерненность колоса. В зоне, расположенной на графике в верхней части линии регрессии (рецессивные аллели), находятся сорта Одесский 100 и Viva, у которых число зерен в колосе было наименьшим. Коэффициенты корреляции между суммой W r + V r и средними значениями признака (П3) у растений разных сортов ячменя были высокодостоверными, но при этом имели отрицательный знак, то есть увеличение числа зерен в колосе обусловлено действием доминантных генов.

В локусах с доминантными аллелями соотношение l/4 ⋅ H 2/H1 в первый год исследования приближалось к 0,25 (одинаковое соотношение доминантных и рецессивных генов), а во второй год — составляло 0,21 (преобладали доминантные аллели). Соотношение по общему числу доминантных и рецессивных генов у родительских сортов свидетельствует о преобладании первых, так как П13 > 1 (1,87 и 1,90 соответственно в первый и второй годы исследований).

При оценке комбинационной способности исходных сортов было выявлено, что на долю варианс ОКС в контроле (сорт Омский 87) приходилось 48,90 и 66,30 % соответственно в первый и второй годы исследований, то есть при наследовании числа зерен в колосе наблюдаются преимущественно аддитивные эффекты генов; доля СКС составляла соответственно

30,88 и 16,84 %, в реципрокных скрещиваниях — 20,22 и 16,86 % (Р ≤ 0,05).

По числу зерен в колосе был отмечен незначительный гетерозисный эффект. Как и следовало ожидать, исходя из распределения генотипов на графике, лучшей комбинационной способностью по этому признаку обладал сорт Сигнал (см. рис., табл. 3).

Следовательно, озерненность колоса контролируется преимущественно аддитивно доминантной системой генов, поэтому отбор по этому признаку, видимо, необходимо проводить в ранних гибридных поколениях (F2). В качестве доноров могут быть использованы сорта Сигнал и Maresi, однако при этом следует учитывать, что у последнего высокая озерненность и мелкозер-ность наследуются как сцепленные признаки, что отрицательно сказывается на урожайности.

Таким образом, изменчивость по числу зерен в колосе у сортов пивоваренного ячменя в значительной степени зависит от условий среды

3. Оценки эффектов общей комбинационной способности (gi) сор тов пивоваренного ячменя по числу зерен в колосе

|

Сорт |

Год исследований |

|

|

первый |

второй |

|

|

Омский 87 |

–0,982 |

–0,088 |

|

Сигнал |

0,328 |

0,882 |

|

Одесский 100 |

0,138 |

–0,533 |

|

Maresi |

0,218 |

0,072 |

|

Viva |

–0,212 |

–0,0328 |

|

Ошибка g i |

0,125 |

0,237 |

П р и м е ч а н и е. Описание лет исследований см. в разделе «Методика».

(94 % от общей изменчивости признака). В генетическом контроле озерненности колоса преобладают аддитивно-доминантные эффекты генов, которые стабильно сохраняются по годам исследований. Следовательно, в расщепляющихся гибридных популяциях эффективность отбора высокоозерненных генотипов может быть достаточно высокой.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Б о р и с о н и к З.Б. Ячмень яровой. М., 1974.

-

2. Пивоваренный ячмень в Западной Сибири. Метод. реком. Новосибирск, 2000.

-

3. М у х о р д о в а М.Е., К а л а ш н и к Н.А. Система генетических детерминант полевой всхожести семян пиво

варенного ячменя. В сб.: Естественные науки и экология. Омск, 2001, 6: 64-67.

-

4. Г р я з н о в А.А. Ячмень Карабалыкский. Кустанай, 1996.

-

5. Т р о ф и м о в с к а я А.Я. Ячмень. Л., 1972.

-

6. Р а й н е р Л., Ш т а й н б е р г е р И., Д е е к е У. и др. Озимый ячмень. М., 1980.

-

7. Ц и л ь к е Р.А., П р и с я ж н а я Л.П. Методика оценки исходного материала по комбинационной способности в диаллельных скрещиваниях. Метод. реком. Новосибирск, 1979.

-

8. Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1979.

-

9. Ц и л ь к е Р.А., П р и с я ж н а я Л.П. Методика диаллельного анализа исходного материала по ко

личественным признакам. Метод. реком. Новосибирск, 1979.

-

10. Д р а г а в ц е в В.А., Ц и л ь к е Р.А., Р е й т е р Б.Г. Генетика признаков продуктивности яровых пшениц в Западной Сибири. Новосибирск, 1984.

Сибирский НИИ сельского хозяйства,