Изменчивость основных признаков крупноплодных семян подсолнечника в поколениях межлинейных гибридов

Автор: Борисенко О.М., Бочкарев Б.Н., Фукалова М.С.

Рубрика: Селекция, семеноводство и биотехнология сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (202), 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование проводили с целью оценки изменчивости основных признаков семян подсолнечника (масса 1000 семян, лузжистость, длина семянок) у гибридов F1 и F2, полученных от скрещивания двух крупноплодных линийвосстановителей фертильности, имеющих различия по ветвлению, лузжистости и массе 1000 семян. Одна из родительских линий являлась ветвистой, в связи с этим появилась задача по выделению ветвистых крупноплодных линий с оптимальным уровнем лузжистости – 25–35 %. В первом поколении гибридных растений был выявлен положительный гетерозис (сверхдоминирование) по массе 1000 семян. Лузжистость и длина семянок наследовались промежуточно. Наследование в F2 признаков лузжистости, массы 1000 семян и длины семянок носит полигенный характер. Однокорзиночные формы в F2 демонстрировали положительную трансгрессию по массе 1000 штук и длине семянок в сравнении с ветвистыми потомками и родительскими формами. У крупноплодных ветвистых растений в F2 не обнаружено особей с массой 1000 семян, превышающей исходную ветвистую линию И6 13033. Доля ветвистых растений во втором гибридном поколении с лузжистостью 25–35 %, массой 1000 семянок более 50 г составила 2,7 % от общего количества растений.

Подсолнечник, гибриды, линии, крупноплодность, лузжистость, длина семянки, масса 1000 семян, ветвистость

Короткий адрес: https://sciup.org/142244907

IDR: 142244907 | УДК: 633.854.78:631.527.5 | DOI: 10.25230/2412-608X-2025-2-202-10-15

Текст научной статьи Изменчивость основных признаков крупноплодных семян подсолнечника в поколениях межлинейных гибридов

Введение. Впервые следы крупноплодного подсолнечника были найдены в США: на раскопках стоянок индейцев обнаружена лузга семян длиной до 25 мм. В Европу Колумбом был завезен подсолнечник двух типов: ветвистый и однокорзиночный. Первое описание подсолнечника в 1568 г. сделал известный ботаник Rembert Dodoens, он изобразил подсолнечник как неветвистое растение с крупной корзинкой [1].

Первые шаги в селекции крупноплодного подсолнечника в СССР были сде- ланы Морозовым К.И., однако на тот момент созданные им сорта не были востребованы производством [2].

Развитие промышленного производства крупноплодного подсолнечника в нашей стране началось после создания сорта Донской крупноплодный в 1987 г. на Донской опытной станции ВНИИМК, а особый подъем – после выведения кондитерского сорта СПК в 1993 г. во ВНИИМК [3].

Производством подсолнечника в мире занимаются более 60 стран, но только в 10 из них возделывают крупноплодный кондитерский подсолнечник на значительных площадях. В настоящее время мировое производство крупноплодного подсолнечника доходит до 10 % от общего объёма производства семян в мире [4].

В связи с развитием крупноплодного направления селекции подсолнечника и высоким спросом на такие сорта и гибриды учёными разных стран ведётся изучение особенностей развития растений крупноплодного подсолнечника и наследования признаков, связанных с этим показателем. Существует большая изменчивость размера семянок среди культурных генотипов подсолнечника. Три параметра, которые определяют размер семян подсолнечника, – это толщина, длина и ширина. Размер семян может быть косвенно выражен через массу 1000 семян и объёмную массу [5].

Фенотипическое проявление размера семян подсолнечника предопределено их ростом, после которого начинается стадия налива семян запасными веществами. Дьяков А.Б. указывает, что высокая наследуемость размера семян подсолнечника не приводит однозначно к успеху в селекции на урожайность при отборе генотипов с большими семенами. Его результаты показали значительные отрицательные ковариации для числа и размера семян на растении у подсолнечника, выращенного в одинаковых условиях [6].

Marinković R. и Škorić D. сообщают, что аддитивный компонент генетической дисперсии преобладал в наследовании длины и ширины семян, в то время как маслич-ность семян отрицательно коррелирует с длиной семян и положительно – с толщиной. Stojanova I.P.D. и Porisova M. обнаружили положительную корреляцию между толщиной семян и урожаем. Длина и толщина семян оказывают непосредственное положительное влияние на урожай семян, в то время как ширина – прямое негативное [5].

Jocić S. в результате проведенных исследований установил, что наиболее распространенным способом наследования длины семени в поколениях F 1 и F 2 было доминирование родителя с большим значением признака. Наследуемость в широком смысле была относительно высокой, что свидетельствует о хорошей закономерности проявления признака длины семени в ряду поколений [7].

Рядом авторов установлено, что масса 1000 семян варьирует в зависимости от генотипа и факторов окружающей среды. Преобладающий тип наследования массы 1000 семян – это частичное доминирование, хотя полное доминирование и положительный гетерозис также часто встречаются [5].

По данным Ведмедевой К.В. и Но-саль Е.А., наследование признака массы 1000 семян определяется двумя генами. Меньшая масса 1000 семян контролируется рецессивными генами. Двумя генами определяется и наследование длины семянок. Доминантные гены обуславливают большую их длину [8].

К линейным размерам семянок, массе 1000 семян определённые требования есть у перерабатывающей промышленности. В процессе переработки крупноплодного подсолнечника и получаемых из него продуктов установлено, что лузжистость семянок не должна быть ниже 23 %. При более низкой доле лузги ухудшается качество их обрушиваемости: остаются фрагменты лузги на ядре. При лузжистости более 35 % затрудняется снятие лузги при использовании жареных семян в качестве снеков [4].

В Китае к сортам и гибридам, возделываемым в стране, следующие требования: масса 1000 семян более 200 г (доля ядра не менее 60 %), содержание масла < 30 %, белка – > 25 % [9].

Изучение требований, предъявляемых производством различных стран к крупноплодным кондитерским сортам и гибридам подсолнечника, позволило сформулировать цель данного исследования: оценить изменчивость основных признаков крупноплодных семян в гибридах F 1 и F 2 при скрещивании низколузжистой однокорзиночной линии с высоколузжи-стой крупноплодной ветвистой линией для возможности выделения крупноплодных ветвистых восстановителей фертильности с лузжистостью пределах 25–35 %.

Материалы и методы. Исследование проводили на базе Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С. Пустовойта» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК) в 2020–2021 гг. Материалом послужили гибриды F 1 , F 2 и две родительские линии: однокорзиночная селекционно-ценная отцовская линия ВК541 и образец из коллекции ВИР – ветвистая крупноплодная форма И6 13033.

Посев семян подсолнечника всех генераций был произведен в третьей декаде апреля 2020 г. ручными сажалками по две семянки в гнездо с последующей расстановкой густоты стояния растений (40 тыс. шт/га). Родительские формы и гибрид F1 размещали на однорядных делянках по 25 растений в ряду. Поколение F2 (два растения) было высеяно на две 8-рядные делянки. Уход за посевами включал ручные прополки по мере появления сорняков. В процессе вегетации растения не изолировали с целью получения максимально возможного числа семян в каждой корзинке. Уборку урожая осуществляли мануально, индивидуально обмолачивая каждое растение за исключением краевых экземпляров. В лабораторных условиях массу 1000 семян определяли по ГОСТ 12042-80 [10]. Лузжистость семянок оценивали путем обрушивания их ручным способом. Для этого из среднего образца семян, предварительно очищенных от примесей, брали по две навески в 6 г, взвешивали их с точностью до 0,01 г. Семена каждой навески обрушивали с помощью пинцета. Отделенные от ядра плодовые оболочки (лузгу) взвешивали с точностью до 0,01 г с последующим расчетом среднего значения (ГОСТ 10855-64) [11]. Длину 15 отдельных семянок, отобранных из средней зоны корзинки каждого растения, измеряли с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.

Оценку доминантности признаков в первом поколении гибридов проводили по формуле Beil G.M., Atkins B.E. [12]:

hp =

F1-mp

P-mp ,

где hp – оценка доминантности;

F 1 – среднее арифметическое признака в первом поколении гибрида;

P – среднее арифметическое значение признака более мощного родителя;

mp – среднее арифметическое значение признака родителей.

Далее полученные значения hp классифицировали следующим образом:

при hp > 1 – положительный гетерозис;

при hp = 0,5–1,0 – положительное доминирование;

при hp = от 0,49 до -0,49 – промежуточное наследование;

при hp < -0,5…-1,0 – отрицательное доминирование;

при hp < -1,0 – отрицательный гетерозис.

Результаты и обсуждение. Наследование массы 1000 семян в F 1 у гибрида ВК541 × И613033 показало наличие положительного гетерозиса. Коэффициент доминирования составил hp = 1,30. Признаки лузжистости и длина семянок в F 1 показали промежуточное наследование, hp = 0,30 и hp = 0,07 соответственно (табл. 1).

Таблица 1

Наследование массы 1000 семян, лузжистости и длины семянок подсолнечника в F 1 ВК541 × И6 13033

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2020 г.

|

Признак |

♀ |

♂ |

F 1 |

Коэффициент доминирования |

|

Масса 1000 семян, г |

52,0 |

92,4 |

97,8 |

1,30 |

|

Лузжи-стость, % |

26,7 |

46,3 |

39,5 |

0,30 |

|

Длина семянок, мм |

12,9 |

15,7 |

14,4 |

0,07 |

В гибридном потомстве первого поколения все растения обладали однокорзиночным, неветвистым стеблем. Известно, что ветвление у подсолнечника контролируется различными по типу проявления генами, в том числе и рецессивными [13]. В F 2 получено расщепление по ветвлению близкое 3 : 1, χ2 = 1,45 (χ2 st = 3,84) (табл. 2). Обнаружено небольшое количество растений (2,2 %) с базальным типом ветвления. Данная особенность изредка проявляется в одной из родительских форм (ВК541) и выглядит как 1–2 боковых побега, берущие свое начало от подсемядольного колена и расположенные по бокам от центрального стебля. Растения с базальным типом ветвления не имеют селекционной ценности, поэтому в дальнейшей работе и расчетах они не рассматривались (табл. 2). Таким образом суммарная популяция F 2 насчитывала 221 растение.

Таблица 2 Тип ветвления у растений подсолнечника в F 2 ВК541 × И6 13033

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2020 г.

|

Показатель |

Ветвистые |

Однокорзиночные |

Базальное ветвление |

Сумма |

|

Число растений, шт. |

63 |

158 |

5 |

226 |

|

Доля, % |

27,9 |

69,9 |

2,2 |

100 |

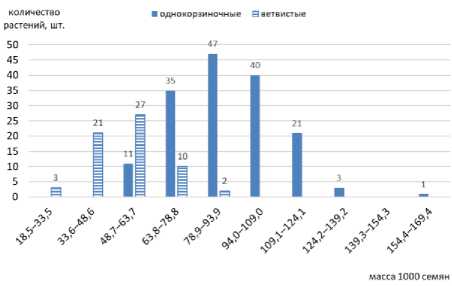

Весь массив полученных данных был разделен на две фенотипические группы: однокорзиночные и ветвистые. В пределах каждой группы данные были ранжиро- ваны от минимальных к максимальным значениям, выделены классы по величине соответствующих признаков. Так, по массе 1000 семян в каждой фенотипической группе определили границы 10 классов с интервалом в 15 г. Границы классов для обеих фенотипических групп были идентичными. Наследование массы 1000 семян как у однокорзиночных, так и у ветвистых форм в F2 носило полигенный характер (рис. 1). Положительную трансгрессию по массе 1000 семян наблюдали только у однокорзиночных форм. С другой стороны, для ветвистых потомков обнаружили отрицательную трансгрессию по массе 1000 семян в расщепляющемся потомстве. В F2 только у 11 % потомства наблюдали массу 1000 семян на уровне родительской линии ВК541. Таким образом, подавляющее большинство растений имело массу 1000 семян выше 52 г. Более того, было обнаружено одно растение с массой 1000 семян 155,1 г, что на 62,7 г больше, чем у крупноплодной линии И6 13033. Доля растений с массой 1000 семян более 100 г составила 27,8 % от общего количества неветвистых растений.

Рисунок 1 – Изменчивость массы 1000 семян в F 2 ВК541 × И6 13033

У ветвистых форм в F 2 не было обнаружено растений с массой 1000 семян, равной родительской линии И6 13033. Самое высокое значение признака отмечено у двух растений – 81,6 и 84,3 г, это на 8,1–10,8 г меньше, чем у отцовской линии. Количество неветвистых растений в F 2 с массой 1000 семян более 100 г составило 55,5 % (рис. 1). Растения-восстановители фертильности в F 2 с массой 1000 семян более

100 г представляют интерес для селекционного процесса, поскольку служат исходным материалом для отбора константных родительских линий.

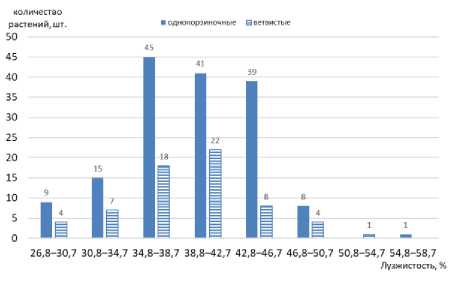

В массиве данных расщепляющейся популяции по лузжистости в пределах двух фенотипических групп выделили восемь классов с шагом 3,9 %. По признаку луз-жистости семянок в F 2 у однокорзиночных форм только 15 % растений отвечало рекомендуемой для крупноплодных линий луз-жистости (25–35 %) (рис. 2). Интересно отметить, что в расщепляющемся поколении F 2 гибрида, полученного с участием низ-колузжистой однокорзиночной линии ВК541, большинство однокорзиночных растений груболузжистые. У ветвистых форм в F 2 только 16 % растений отвечало рекомендуемой для крупноплодных линий лузжистости (рис. 2). Большинство семян растений в популяции были груболуз-жистые, как исходная ветвистая линия И6 13033. Как среди ветвистых, так и среди однокорзиночных форм существуют растения, уровень лузжистости семянок которых превышает родительский показатель (И6 13033) на 4,7–8,7 %.

Рисунок 2 – Изменчивость лузжистости семянок в F 2 ВК541 × И613033

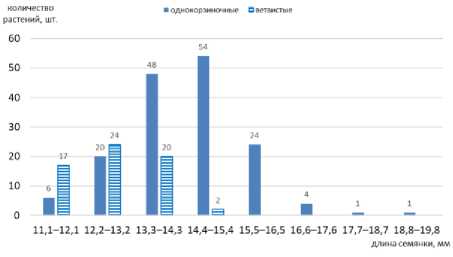

По длине семянок в двух фенотипических группах были выделены восемь классов с шагом в 1 мм. У однокорзиночных форм в F2 наследование длины семянки как количественного признака идёт с уклонением в сторону длинносемянной отцовской линии И6 13033. Так, 89 % однокорзиночных растений имели длину семянок больше, чем у материнской линии ВК541. У 12 % растений значение данного признака превышало отцовскую линию И6 13033. Были обнаружены два растения с длиной семянок 18,2; 19,1 мм, что на 2,5 и 3,4 мм больше, чем у отцовской линии И6 13033 (рис. 3).

Рисунок 3 – Изменчивость длины семянок в F 2 ВК541 × И613033

Диапазон изменчивости длины семянок у ветвистого потомства в F 2 демонстрировал меньший размах в сравнении с однокорзиночными формами. Длиной семянок, превосходящей аналогичный параметр у материнской линии ВК541, обладали 40 % ветвистых растений. С другой стороны, не наблюдали у ветвистых потомков положительной трансгрессии и превосходства над длиной семянок отцовской линии И6 13033. Ветвистое растение с наибольшей длиной семянок (14,5 мм) не достигало среднего уровня длины (15,7 мм) семянок отцовской линии (рис. 3).

Заключение . Анализ ветвистых растений в популяции F 2 на оптимальное соотношение признаков лузжистости, массы 1000 семян показал, что из 221 растения F 2 только 63 растения, или 29 %, были ветвистые, 13 растений из них, или 6 % от общего количества ветвистых растений F 2 , имели лузжистость семянок в пределах 25–35 %. Только около 3 % потомства F 2 сочетали в себе ветвистость, лузжистость в пределах 25–35 % и массу 1000 семян более 50 г.

Вероятность выделения ветвистых растений с искомыми признаками относительно низкая, в этой связи для селекции линий-восстановителей фертильности представляют определенный интерес однокорзиночные формы. Из них можно выделить образцы с высокой массой 1000 семян – более 100 г. При самоопылении растений, гетерозиготных по признаку ветвистости, могут быть выделены потенциально крупноплодные ветвистые восстановители фертильности пыльцы.

Наследование в F 2 признаков лузжисто-сти, массы 1000 семян и длины семянок носит полигенный характер. Однокорзиночные формы в F 2 демонстрировали положительную трансгрессию по массе 1000 штук и длине семянок в сравнении с ветвистыми потомками и родительскими формами. У крупноплодных ветвистых растений в F 2 не обнаружено особей с массой 1000 семян, превышающей исходную ветвистую линию И6 13033.