Изменение биомеханики походки у больных, перенесших реконструктивные операции на стопе по поводу алкогольной нейропатии

Автор: Богатов В.Б., Лычагин А.В., Дрогин А.Р., Гаркави А.В., Шишова А.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (85) т.23, 2019 года.

Бесплатный доступ

Алкогольная полинейропатия может привести к таким тяжелым осложнениям, как одно- и двухсторонние деформации стоп. При этом стопы приобретают характерную эквиноварусную деформацию, которая тяжелейшим образом изменяет биомеханику походки больных, иногда делая ее просто невозможной. В статье описаны результаты лечения 16 пациентов с алкогольной полинейропатией и деформацией стоп. В эту группу больных также входили пациенты с тяжелой формой заболевания, когда поражались обе нижние конечности. Показаны результаты оперативного лечения с точки зрения изменения параметров биомеханики походки. Выявлено, что комплексное хирургическое лечение в комбинации с аппаратами внешней фиксации способно вернуть таких пациентов к повседневной жизни и ходьбе без дополнительной опоры.

Алкогольная полинейропатия, ортопедическая коррекция, паралитическая деформация стоп, биомеханика походки

Короткий адрес: https://sciup.org/146281848

IDR: 146281848 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2019.3.01

Текст научной статьи Изменение биомеханики походки у больных, перенесших реконструктивные операции на стопе по поводу алкогольной нейропатии

Многоплоскостные деформации стопы и голеностопного сустава чаще всего встречаются у людей, страдающих тяжелыми формами сахарного диабета. В мировой литературе они достаточно широко известны под названием «нейроартропатические деформации Шарко». Изучению и вариантам лечения данной патологии посвящено большое количество работ [2, 5, 6, 7]. Описаны случаи, когда причиной деформации стоп являлся хронический остеомиелит ладьевидной и пяточной костей [1]. Причем авторы не могут определенно утверждать, что же явилось причиной токсического генеза нейропатии – продукты денатурации белка и жизнедеятельности болезнетворных бактерий либо длительное и массивное употребление больными антибиотиков, которые проявляли нейротоксичную активность. В литературе также встречается случай, когда причиной нейропатии стал препарат «Амиодарон», который

Богатов Виктор Борисович, д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Лычагин Алексей Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Дрогин Андрей Роальдович, к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Гаркави Андрей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Шишова Анастасия Алексеевна, ординатор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва больной принимал продолжительное время по поводу аритмии [4]. В обсуждении этой публикации авторы подчеркивают, что у больного отсутствовал сахарный диабет и другой причины нейропатии, кроме как прием «Амиодарона», не было.

Однако в мировой литературе практически отсутствуют публикации, посвященные лечению многоплоскостной деформации стоп и голеностопного сустава у больных, когда этиопатогенетическим фактором такой деформации стала алкогольная полинейропатия. Этиловый спирт, являясь нейротоксичным ядом, вызывает стойкие нарушения как в центральной, так и в периферической нервной системе. Часто такие нарушения становятся необратимыми, несмотря на прекращение приема больным этилового спирта [3]. Полинейропатия нижних конечностей приводит к нарушению их нормальной биомеханики и, как следствие, формирование контрактур суставов стопы и голеностопного сустава. Несмотря на общемировую проблему алкоголизма, в профильных журналах по ортопедии нам удалось найти лишь одну достаточно объемную публикацию, посвященную оперативному лечению контрактур суставов стопы на фоне алкогольной полинейропатии [8]. В этой статье авторы приводят клинические наблюдения всего четырех пациентов с данной патологией. Однако у этих пациентов были однотипный анамнез заболевания и его клинические проявления. У них отсутствовал сахарный диабет, они длительное время злоупотребляли алкоголем. Стопа приобретала характерную деформацию, при которой эквиноварусный компонент преобладал в той или иной степени выраженности, в противоположность, которая наблюдается у больных с деформацией Шарко, когда стопа становится плосковальгусной. Провести какую-то зависимость не представлялось возможным ввиду очень малого количества наблюдений. Все эти больные лечились консервативно и, как утверждают авторы, с хорошим эффектом.

Учитывая столь малое количество наблюдений в мировой литературе, мы решили представить свои наблюдения и результаты лечения данной патологии.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением в период с 2005 по 2018 гг. в Городской клинической больнице № 67 г. Москвы находились под наблюдением 16 пациентов с алкогольной полинейропатией и сопутствующей деформацией стоп (табл. 1). Все больные имели в анамнезе алкоголизм, однако к моменту оперативного лечения прекратили употребление алкоголя и прошли курс социальной адаптации. Интересен факт, что все больные имели высшее или незаконченное высшее образование и длительное время являлись безработными.

Двусторонний процесс наблюдался у 81,25% больных (13 человек) (рис. 1, а ), одностороннее поражение конечности представлено у больной на рис. 1, б .

Таблица 1

Характеристика больных по социальному признаку (р < 0,005)

|

Больные |

Количество, чел. |

Средний возраст, лет |

Длительность злоупотребления алкоголем, лет |

Длительность сформировавшейся контрактуры стопы, лет |

Время, прошедшее после последнего употребления алкоголя, лет |

|

Мужчины |

14 |

46,4 ± 0,8 |

3,5 ± 1,8 |

1,3 ± 0,2 |

1,1 ± 0,9 |

|

Женщины |

2 |

42 |

3,0 |

2 |

1,3 ± 0,2 |

|

Всего |

16 |

45,2 ± 0,2 |

3,4 ± 0,7 |

1,4 ± 1,1 |

– |

а

б

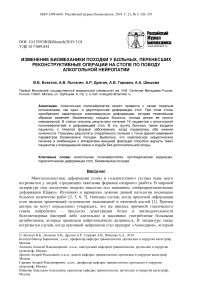

Рис. 1. Поражение конечности: а – двустороннее; б – одностороннее

Рис. 2. Рентгенограммы больного С. с двусторонним процессом до операции (боковая проекция)

Рис. 3. Рентгенограмма больного Ф. с односторонним процессом до операции (боковая и прямая проекции)

При этом у больных не представлялось возможным выполнить дооперационное обследование биомеханики походки, так как они самостоятельно без посторонней помощи передвигаться не могли. Всем больным до операции выполнялись рентгенограммы в стандартных проекциях (рис. 2, 3).

На рис. 3 в прямой проекции обращает на себя внимание выраженное склерозирование подошвенного апоневроза, который становится даже рентгеноконтрастным. Стоит также отметить, что у данного больного достаточно хорошо сохранен голеностопный сустав, а также другие суставы стопы, это позволяет предположить ведущую роль в формировании деформации мягкотканного компонента. У данного больного остеопороз не выражен, что часто бывает у больных, страдающих алкоголизмом, но мы не выполняли денситометрию и оценивали данный признак лишь по рентгенограммам.

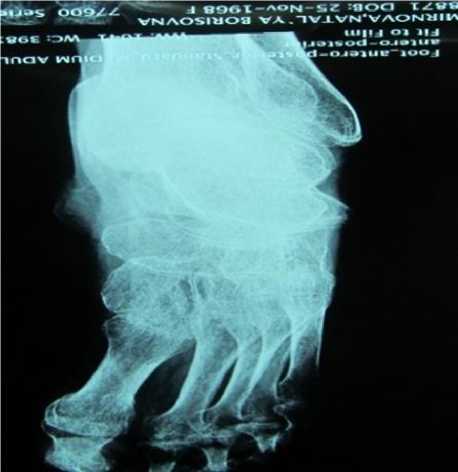

Оперативное лечение

Всех больных было решено лечить оперативным способом, который включал в себя вмешательство как на мягкотканных компонентах стопы, так и на костных структурах. Больным с двусторонним поражением оперативное вмешательство выполнялось сначала на одной стороне (рис. 4). Суть оперативного вмешательства заключалась в следующем. Через кожный разрез длинной около 10 см по заднемедиальной поверхности осуществлялся доступ к ахилловому сухожилию, которое рассекалось Z -образно, за счет чего происходило его удлинение, позволяющее получить сгибание в голеностопном суставе до 90°. С целью разгибания пальцев стопы и суставов плюсны производили подкожное рассечение подошвенного апоневроза. Иногда удавалось одномоментно произвести редрессацию до нормокоррекции. В случаях, когда одномоментной коррекции достичь не удавалось, выполняли ее с помощью аппарата внешней фиксации. В некоторых случаях приходилось удлинять сухожилие m. adductor hallucis . Всем больным выполняли трехсуставной артродез с помощью аппаратов внешней фиксации. Компоновка аппарата внешней фиксации предполагала возможность трансартикулярной фиксации пальцев стопы (рис. 5). Коррекция в аппарате внешней фиксации занимала от 2 недель до 3 месяцев (среднее 1,2 мес.). Затем аппарат переводился в режим стабилизации, который варьировался от 1,5 до 2 мес.

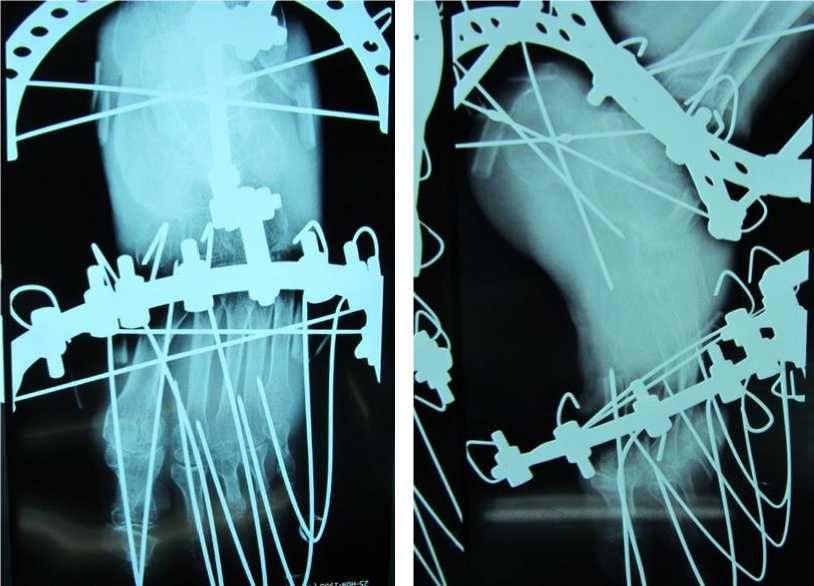

Пятерым больным потребовалась дополнительная тенотомия сгибателей пальцев. Биомеханическое исследование походки было проведено с использованием программно-аппаратного комплекса «МБН-Биомеханика», который позволял

Рис. 4. Второй этап оперативного вмешательства после восстановления опорной функции на одной стопе

Рис. 5. Рентгенограммы больного Ф. коррекция деформации стопы в аппарате внешней фиксации регистрировать временные, кинематические и электромиографические характеристики цикла шага с правой и левой сторон. Регистрация производилась при ходьбе обследуемого по дорожке из токопроводящей резины длиной 10 м при помощи металлических контактов, крепящихся к обуви в четырех точках – носок, пятка и головки I и V плюсневых костей. В работе анализировались подографические (временные) параметры шага: время цикла шага, доля в нем периода опоры (одиночного и двойного), периода переноса. Одновременно при помощи цифровых трехкомпонентных электрогониографических датчиков регистрировались пространственные (кинематические) характеристики (амплитуда и объем движений в сагиттальной плоскости в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах с обеих сторон). При помощи этих же датчиков фиксировались временные характеристики сгибания – разгибания в суставах нижних конечностей – фазы основных, включая нулевую, гониографических точек (% от продолжительности цикла шага), принимая во внимание, что нулевая точка соответствует началу движения в суставе, а первая, вторая и третья – максимумам сгибания и разгибания в нем. Статистическая обработка результатов лечения проводилась с использованием непараметрических критериев Манна – Уитни, для проверки наличия зависимостей применялся регрессионный анализ. Обработка проводилась при помощи пакета статистики программы MS Excel, пакета программ Statistica. За уровень статистической значимости принимали р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты лечения оценивались через 1,0–2,5 г. после операции (среднее 17 мес.). Послеоперационных осложнений не наблюдалось. У одного больного потребовалось перепроведение спиц в аппарате внешней фиксации в связи с угрожающим натяжением мягких тканей в результате производимой коррекции. Биомеханическое обследование функции опоры и движения у неврологических больных показало, что двигательная симптоматика у лиц с патологией периферической нервной системы, осложненной деформацией стоп, характеризуется полиморфностью. Выявлены общие неспецифические симптомы (увеличение периода опоры, снижение амплитуд движений в суставах, уменьшение переменных динамических нагрузок) – результат снижения скорости ходьбы и уменьшения стабильности вертикальной стойки (увеличение площади статокинезиограммы и скорости перемещения центра тяжести тела). У всех больных были выявлены специфические патогномоничные для данного заболевания симптомы, характеризующиеся асимметрией периодов цикла шага и динамических показателей, смещением проекции центра тяжести тела во фронтальной плоскости. У больных, имевших одностороннее поражение конечности, отмечались менее значительная асимметрия периодов цикла шага, недостаточность функции четырехглавой мышцы бедра и трехглавой мышцы голени, а также снижение стабильности, сопровождающееся смещением центра тяжести тела на здоровую сторону. У группы больных с двусторонним поражением конечностей отмечалась функциональная разнородность с наличием парадоксальных вариантов (гиперстабильность, как правило, смещение центра тяжести тела было центральным – 80% случаев). У всех больных наблюдалась выраженная асимметрия временных параметров.

В табл. 2 приведены основные параметры ходьбы прооперированных больных по сравнению с данными здоровых людей.

Как следует из данных, приведенных в табл. 2, больные, которые перенесли операцию на одной конечности, имели более хорошие показатели ходьбы по сравнению с теми, у кого было двустороннее поражение. Возможно, это связано не только с «удвоенной» тяжестью перенесенных операций, но также и с тем, что данная группа больных изначально имела более выраженные неврологические нарушения после хронической алкогольной интоксикации. Временные характеристики шага были увеличены у всех оперированных больных (табл. 3).

Обращает на себя внимание, что у больных с односторонним поражением стопы сохраняются хромота и асимметрия походки. «Здоровая» конечность в какой-то мере компенсирует нагрузку на оперированную стопу, о чем свидетельствует укорочение двуопорной фазы на неоперированной ноге и, соответственно, удлинение переносной фазы. Сохраняется довольно выраженное сокращение времени опоры на пятку на оперированной стопе. Скорее всего, это связано с сохраняющимся «алгоритмом

Таблица 2

Основные параметры биомеханики походки прооперированных больных по сравнению со здоровыми людьми (р < 0,05)

|

Параметр |

Норма |

Оперированные на одной конечности |

Оперированные с двусторонним поражением |

||

|

M ± m |

M ± m |

Увеличение, % |

M ± m |

Увеличение, % |

|

|

Длительность двойного шага, с |

1,21 ± 0,03 |

1,65 ± 0,04 |

36,36 |

1,91 ± 0,06 |

57,85 |

|

Длина двойного шага, м |

1,42 ± 0,02 |

1,37 ± 0,03 |

–3,52 |

1,02 ± 0,07 |

–28,17 |

|

Средняя скорость, м/с |

1,17 ± 0,03 |

1,05 ± 0,04 |

–10,25 |

0,9 ± 0,02 |

–23,08 |

|

Средняя скорость, км/ч |

4,22 ± 0,11 |

3,92 ± 0,22 |

–7,1 |

2,66 ± 0,12 |

–36,97 |

|

Темп, шаг/мин |

99 ± 2 |

86 ± 2 |

–8,68 |

72 ± 2 |

–7,27 |

Таблица 3

Временные характеристики ходьбы (% к длительности двойного шага) в норме и у оперированных больных с односторонним поражением (р < 0,05)

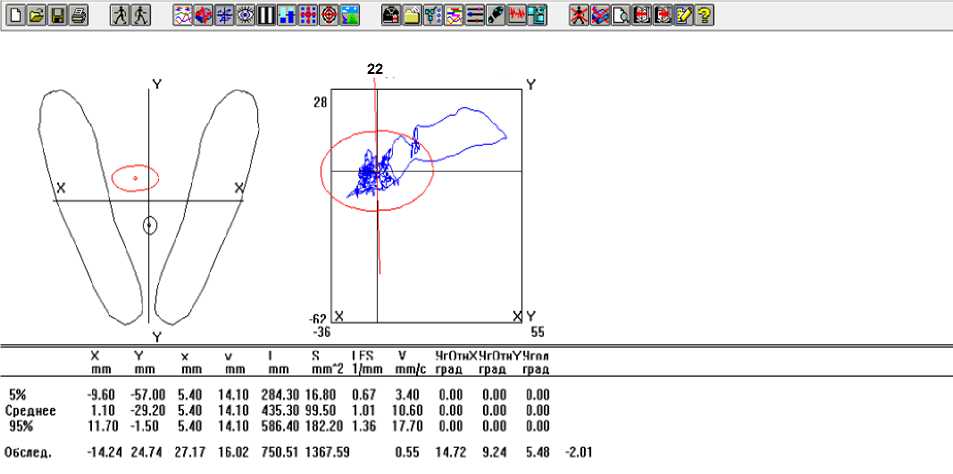

Рис. 6. Результат анализа походки у больного с односторонним поражением стопы на фоне алкогольной полинейропатии

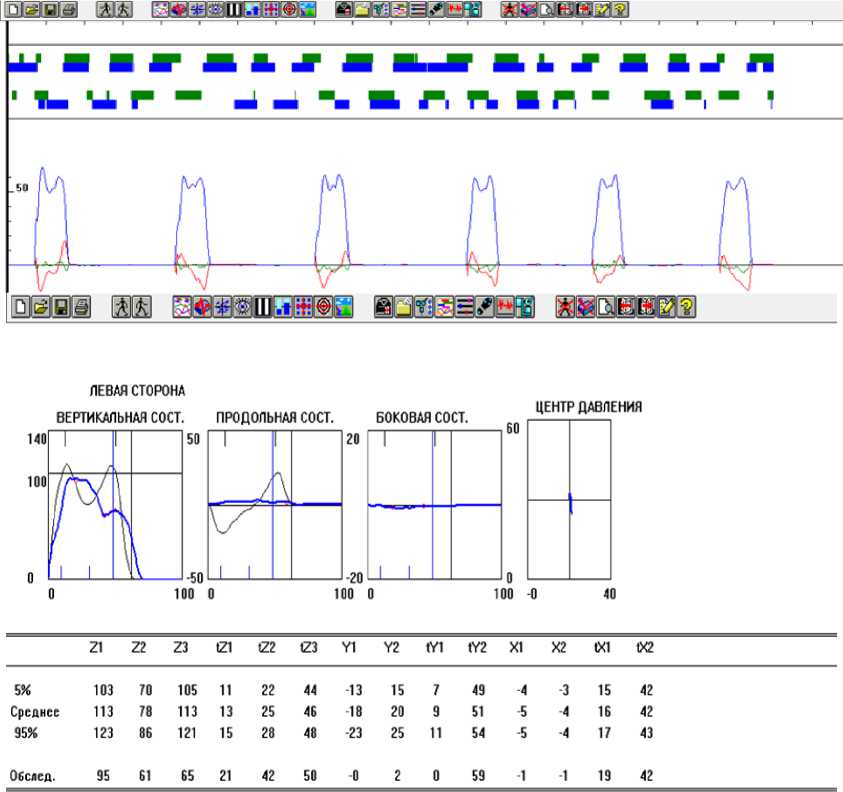

Как видно на рис. 6, у больного наблюдается асимметрия походки с сохраняющимся нарушением опоры на оперированную ногу. Аналогичные данные можно получить у этого больного и при стабилометрическом исследовании (рис. 7), где отмечается смещение центра опоры в здоровую сторону. Больной, очевидно, ограничивает опору на оперированную конечность. На данном примере также видно, что у больного сохраняется ограничение опоры на пятку, о причинах чего упоминалось ранее. В результате происходит компенсаторное смещение центра тяжести кпереди.

Рис. 7. Пример стабилометрического исследования у больного с односторонним поражением стопы

Несмотря на сохраняющиеся биомеханические нарушения походки у больных с односторонним поражением конечности, можно констатировать удовлетворительный клинический исход хирургического лечения, так как эти больные смогли использовать пораженную стопу в опорной функции и смогли ходить без дополнительной опоры.

У больных, которые перенесли операции на обеих стопах, получить статистически достоверные данные временных характеристик по сравнению с нормой не удалось. Это связано с тяжестью выполненных операций, когда вследствие хромоты наблюдался слишком большой разброс полученных результатов. Возможно, это усугублялось еще и тем, что этим больным выполнялось двустороннее пересечение подошвенного апоневроза, что дополнительно исключало компенсацию опоры на неповрежденную конечность.

Выводы

-

1. Лечение пациентов со стойкой деформацией стоп на фоне алкогольной полинейропатии должно включать в себя этап хирургической коррекции, сочетающей вмешательства на мягкотканных и костных структурах.

-

2. В случаях тяжелых деформаций выведение стопы из порочного положения целесообразно проводить поэтапно, сочетая одномоментное интраоперационное открытое вмешательство с последующей постепенной дополнительной коррекцией в аппарате внешней фиксации. Это позволит снизить травматичность вмешательства и избежать осложнений в виде локальных некрозов и нарушений кровотока.

-

3. Аппараты внешней фиксации, наложенные в ходе хирургического вмешательства на стопе, позволяют не только проводить дальнейшую этапную коррекцию, но и разрешить раннюю нагрузку на оперированную ногу.

-

4. Несмотря на проведенную хирургическую коррекцию стоп, у всех больных сохраняются отклонения от нормы биомеханики, что связано с тяжестью ортопедической патологии, а также сохраняющейся полинейропатией, вызванной токсическим действием длительного злоупотребления этанолом.

Список литературы Изменение биомеханики походки у больных, перенесших реконструктивные операции на стопе по поводу алкогольной нейропатии

- Aragón-Sánchez J., Lázaro-Martínez J.L., Quintana-Marrero Y., Álvaro-Afonso F.J. Hernández-Herrero M.J. Charcot neuroarthropathy triggered and complicated by osteomyelitis. How limb salvage can be achieved // Diabet Med. - 2013. - Vol. 30, № 6. - P. 229-332.

- Capobianco C.M., Zgonis T. Soft tissue reconstruction pyramid for the diabetic Charcot foot // Clin. Pediatr. Med. Surg. - 2017. - Vol. 34, № 1. -P. 69-76.

- Chopra K., Tiwari V. Alcoholic neuropathy: possible mechanisms and future treatment possibilities // Br. J. Clin. Pharmacol. - 2012. - Vol. 73, № 3. - P. 348-362.

- Dhatariya K., Gooday C., Murchison R., Bullen B., Hutchinson R. Pedal neuroarthropathy in a nondiabetic patient as a result of long-term amiodarone use // J. Foot Ankle Surg. - 2009. - Vol. 48, № 3. - P. 362-364.

- Jansen R.B., Jørgensen B., Holstein P.E., Møller K.K., Svendsen O.L. Mortality and complications after treatment of acute diabetic Charcot foot // J. Diabetes Complications. - 2018. - Vol. 32, № 12. - P. 1141-1147.

- Kroin E., Schiff A., Pinzur M.S., Davis E.S., Chaharbakhshi E., DiSilvio F.A. Jr. Functional impairment of patients undergoing surgical correction for Charcot foot arthropathy // Foot Ankle Int. - 2017. - Vol. 38, № 7. - P. 705-709.

- Pinzur M.S., Schiff A.P. Deformity and clinical outcomes following operative correction of Charcot foot: a new classification with implications for treatment // Foot Ankle Int. - 2018. - Vol. 39, № 3. - P. 265-270.

- Shibuya N., La Fontaine J., Frania S.J. Alcohol-induced neuroarthropathy in the foot: a case series and review of literature // J. Foot Ankle Surg. - 2008. - Vol. 47, № 2. - P. 118-124.