Изменение фазы сигнала ОНЧ-диапазона на трансполярной трассе во время полного солнечного затмения

Автор: Нестеров В.И.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено изменение фазы принимаемого сигнала во время полного солнечного затмения 31 июля 1981 г. Экспериментальные данные получены по приемам фазы сигналов радионавигационной системой «Омега». Трасса распространения захватывает как авроральный овал, так и среднеширотную зону. Показано, что очень трудно выделить отклонение фазы принимаемого сигнала во время солнечного затмения. Необходимо учитывать другие параметры, которые влияют на распространение сигналов в авроральной зоне.

Онч-диапазон, частота сигнала, авроральная зона, полное солнечное затмение

Короткий адрес: https://sciup.org/140256313

IDR: 140256313 | УДК: 621.371/.372 | DOI: 10.18469/1810-3189.2020.23.2.37-42

Текст научной статьи Изменение фазы сигнала ОНЧ-диапазона на трансполярной трассе во время полного солнечного затмения

Возрастание электронной концентрации в области D ионосферы служит единственным общим признаком эффектов аномального поглощения в полярной зоне и в полярной шапке. Поглощение в полярной зоне (АА) сопровождается магнитными бурями. Оно охватывает в среднем область магнитных широт Ф0 ≈ 60÷75°, которая сужается при более слабых возмущениях, когда ширина зоны возмущения достигает 64÷74°. Эта зона совпадает с зоной полярных сияний и имеет наименьшую ширину летом и наибольшую в равноденствие. Протяженность зоны возмущения вдоль магнитной параллели достигает сотен градусов по долготе. Поглощение в полярной шапке (PCA) имеет более простую структуру. Оно охватывает приполюсную область, иногда простирается до магнитной широты Ф0 ≈ 60°. Длится этот эффект непрерывно до 3–4 суток и не сопровождается магнитными возмущениями, так как концентрация потоков частиц, вызывающих этот эффект, мала. Частота появления аномального поглощения в полярной шапке возрастает в годы максимума солнечной активности, тогда как частота явления аномального поглощения в полярной зоне больше в годы минимума солнечной активности [1].

Основная особенность высоких широт – подверженность воздействию корпускулярных потоков, источником которых является Солнце, от которого происходит непрерывное истечение солнечной плазмы, получившее название солнечного ветра. Солнечный ветер состоит из протонов и электронов, и в меньшей степени в нем присут- ствуют ионы гелия, так что нейтральность плазмы солнечного ветра сохраняется. Также в высокие широты вторгаются солнечные космические лучи (СКЛ), скорость которых на порядок выше скорости солнечного ветра. Они проникают в атмосферу Земли гораздо глубже, чем авроральные частицы, и создают сильную однородную ионизацию нижней части слоя D в областях полярных шапок [2].

В работе [3] отмечается, что до сих пор отсутствуют модели нижней ионосферы, пригодные для расчета СДВ-полей полярных и приполярных районов. Авторы объясняют это тем, что предпринимавшиеся до сих пор попытки отыскания модели высокоширотной ионосферы для СДВ были направлены на поиски некоей «средней» модели без учета существенных изменений в структуре ионосферы, которые возникают в активные периоды.

Во время солнечной бури в центрах активности преобразуется большое количество энергии. Солнечная буря начинается со вспышки, которая представляет собой внезапное увеличение яркости излучения в линии H α . Буря длится около 2000 с. Кроме излучения H α происходят интенсивное рентгеновское, ультрафиолетовое и радиоизлучения. Во время вспышки возбуждаются ударные волны, которые распространяются через плазму солнечного ветра. Вверх, в корону Солнца, выбрасываются облака солнечной плазмы, которые уходят в межпланетное пространство, а некоторые из них встречают на своем пути Землю с ее магнитосферой [4].

Полярная ионосфера имеет крупномасштабную структуру, которая самым тесным образом связана со структурой магнитосферы. В верхней ионосфере, по данным измерений с поверхности Земли и с ИСЗ, установлено наличие области, где электронная концентрация больше, чем на широтах полярнее и экваториальнее этой области. Ночная часть этой области и дневная ее часть вместе представляют собой замкнутое «плазменное кольцо», расположенное на тех же широтах, что и авроральный овал. Дневная сторона этой области повышенной электронной концентрации связана с вторжением электронов через дневной полярный касп. На ночной стороне этой области повышенная электронная концентрация создается также низкоэнергичными электронами, которые высыпаются из ночной части магнитосферы на границе замкнутых и разомкнутых силовых линий магнитного поля Земли [5].

В работе [2] также отмечается две особенности высокоширотных радиолиний. Во-первых, указанные радиолинии проходят в области прямого воздействия корпускулярных потоков на верхнюю атмосферу Земли. За счет этого нарушается нормальная структура ионосферы, как результат – изменяются условия распространения радиоволн. Другой особенностью является сильная изменчивость долготы дня в высоких широтах в течение года. Продолжительность дня меняется от круглосуточного затенения (полярная ночь) до круглосуточного освещения (полярный день).

В работе [3] говорится, что существенной чертой высокоширотной ионосферы является ее чрезвычайная динамичность, обусловленная в большей степени вторжениями корпускулярных потоков, чем вариациями солнечной радиации и космических лучей галактического происхождения. Вторжения авроральных частиц вызывают повышение электронной концентрации в нижней ионосфере. Результаты измерений СДВ-сигналов на авроральных трассах указывают на существование значительного числа случаев, когда аномальная ионизация в нижней ионосфере возникает на практически спокойном геофизическом фоне. При этом длительность вариаций фазы СДВ колеблется от нескольких минут до получаса-часа.

1. Экспериментальные данные

Основой экспериментальных данных являются наблюдения за распространением сигналов радиостанций радионавигационной системой «Омега» – относительно высокостабильного опорного генератора вторичного эталона времени и частоты. Анализу подвергались результаты приема фазы на трассе Норвегия – Хабаровск (длина трассы – 6340 км, азимут – 272,2°). Данная трасса захватывает как авроральный овал, так и среднеширотную зону. Значительная часть трассы (порядка 4000 км, или 2/3 трассы) проходит над Северным полярным кругом, имеется чередование трассы: суша – море – суша.

Количественной мерой геомагнитной активности являются ее индексы. В настоящее время существует более двух десятков разных индексов геомагнитной активности, которые можно условно разделить на три группы. К первой относятся те, которые информируют нас о величине локальной по территории геомагнитной возмущенности ( C , K , ak , rH , Q ). Ко второй группе – индексы, характеризующие геомагнитную активность на всей Земле ( Ci , Cp , C 9, Kp , Km , Ks , Kn , ap , Ap , am , Am , aa, Aa ). К третьей группе – индексы, которые отражают интенсивность магнитной возмущенности от вполне определенного источника ( Dst , AE , PC ) [3; 6].

В работе [7] проводились исследования для сигналов передатчиков российской фазовой радионавигационной системы «Альфа» во время полного солнечного затмения 20 марта 2015 г. Диапазон частот составляет ~12–15 кГц, что несколько соответствует диапазону частот РНС «Омега». В этой работе также указывается, что во время прохождения полного затмения через трассы распространения сигналов наблюдается значительное изменение фазы принимаемых сигналов. Еще одной особенностью данных трасс является то, что приемные пункты расположены в авроральном круге.

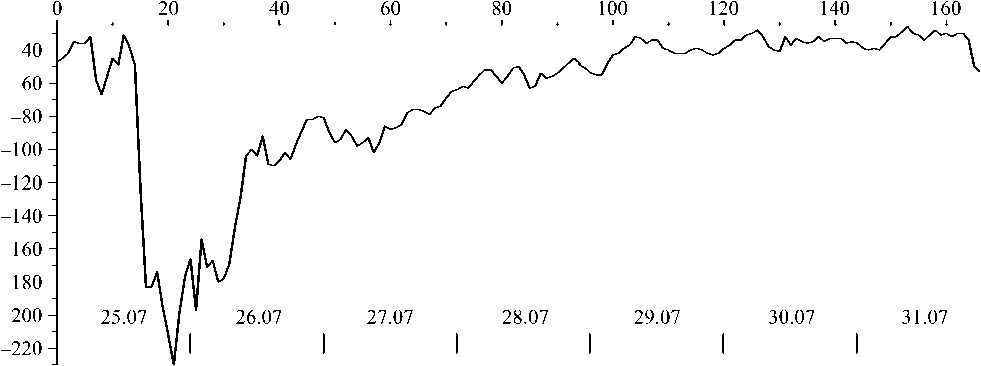

Необходимо отметить, что анализ сигналов в период солнечного затмения был осложнен возмущенной геомагнитной обстановкой. В магнитоспокойный день численная величина Dst -индекса лежит в интервале от –20 до +20 γ и с ростом геомагнитной активности увеличивается в сторону отрицательных значений [6]. Перед затмением, 23 июля наблюдалась магнитная буря (максимальноезначение Dst -индексадостигало–94 γ , а Kp -индекса – 34), а 25 июля имела место сильная магнитная буря ( Dst -индекс принимал значение –230 γ , а Kp -индекс – 53) [8]. На рис. 1 представлено изменение индекса геомагнитной активности Dst за рассматриваемый период, что говорит о сильной геомагнитной бури.

В таблице приведены значения индексов геомагнитной индукции в период с 23 по 31 июля 1981 г. Как видно из данной таблицы, геомагнит-

Рис. 1. Изменение индекса геомагнитной активности Dst за период с 25 по 31 июля 1981 г.

Fig. 1. Change in the index of geomagnetic activity Dst for the period from July 25 to July 31, 1981

Таблица. Значения индексов геомагнитной активности с 23 по 31 июля 1981 г.

Table. The values of the indices of geomagnetic activity from July 23 to July 31, 1981

Начало затенения трассы «Омега» (Норвегия) – Хабаровск проходится на 02h 15m по всемирному времени (UT) (затмение началось в точке передатчика), максимальная фаза – на 03h 40m UT (в это время лунная тень по время полного затмения пересекала данную трассу на расстоянии 740 км от приемника), оно закончилось в 05h 10m UT.

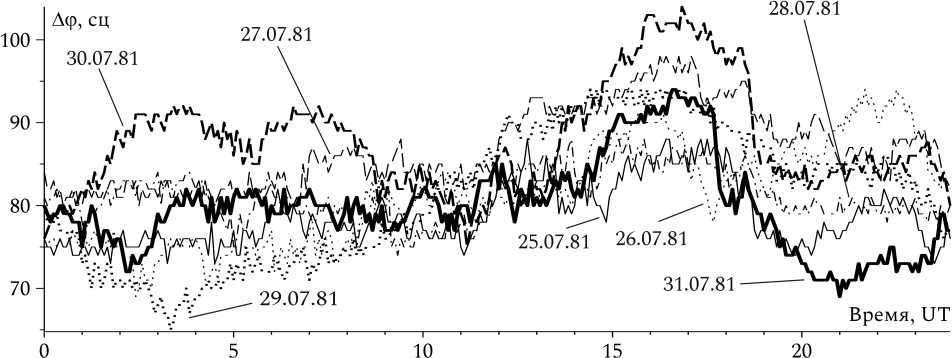

На рис. 2 приведено изменение фазы принимаемого сигнала радионавигационной системы «Омега» (Норвегия) для частоты 13,6 кГц в зависимости от всемирного времени (UT). Как видно из данного рисунка, изменение фазы от суток к суткам не повторяется, что говорит о высокой воз-мущенности полярной ионосферы в дни, предшествующие солнечному затмению. Как отмечалось выше, полярная ионосфера может долго реагировать на возмущающие ее факторы.

В соответствии с этим однозначно стоит вопрос, как отфильтровать изменение фазы принимаемого сигнала во время полного солнечного затмения. В работе [9], где рассматривалось изменение фазы принимаемых сигналов на среднеширотных трассах, отклонения фазы принимались относительно усредненной на декадном интервале времени суточные хода фазы. Выбор усреднения на декадном интервале обусловлен значительным изменением склонения Солнца и наличием уравнения времени, которые могут привести к значительной величине среднеквадратического отклонения, особенно в переходные процессы на трассе.

В работе [10] на основе анализа значительных событий, связанных с эффектами от солнечных затмений, зарегистрированных в амплитуде и фазе субионосферных радиосигналов, имеют различный характер и существенно зависят не только от длины пути и частоты сигнала, но также от времени суток и степени затмения. Поэтому каждое затмение Солнца является уникальным, а исследование связанных с ним эффектов дает дальнейшее понимание поведение D -области ионосферы.

Рис. 2. Изменение фазы принимаемого сигнала с 25.07.81 по 31.07.81

Fig. 2. Changing the phase of the received signal from 25.07.81 to 31.07.81

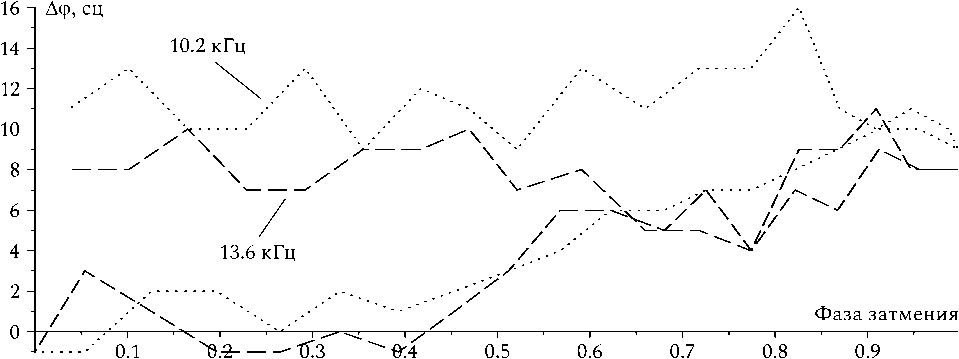

Рис. 3. Зависимость отклонения фазы принимаемого сигнала на трассе Норвегия – Хабаровск от фазы затмения Солнца

Fig. 3. Dependence of the phase deviation of the received signal on the Norway–Khabarovsk route on the phase of the solar eclipse

2. Анализ полученных результатов

Как указывалось выше, авроральная область обладает высокой нестабильностью, даже когда в среднеширотной ионосфере не наблюдается никаких аномалий. Поэтому остро стоит вопрос о фильтрации фазы принимаемого сигнала для выделения отклонения при солнечном затмении (рис. 2). Для этого были выбраны близлежащие дни, которые с точки зрения фазовых аномалий не вызывают значительных изменений в параметрах принимаемого сигнала. Для частоты 10,2 кГц был выбран день 20.07.81, а для частоты 13,6 кГц – 22.07.81. Коэффициент линейной корреляции для отклонения фазы для частот 10,2 кГц и 13,6 кГц во время солнечного затмения (период времени с 02h 15m UT до 05h 10m UT) равен 0,6128.

На рис. 3 представлена зависимость отклонения фазы принимаемого сигнала от фазы затмения Солнца на двух частотах. Для нахождения изменения освещенности вдоль трассы распространения вычислялась степень солнечного затемнения в нескольких точках трассы в определенные моменты времени. Для этого определялись координаты промежуточных точек на трассе на равном расстоянии друг от друга (100 км). Обстоятельства полного затмения 31 июля 1981 г. для каждой такой точки трассы рассчитывались по методике, изложенной в [11]. Значение фазы затмения бралось как максимальное значение вдоль всей трассы в определенный момент времени.

Как видно из рис. 3, изменения фазы принимаемого сигнала происходят при фазе затмения 0,5, что было отмечено также в работе [9]. В данной работе были рассмотрены изменения фазы принимаемого сигнала на среднеширотных трассах. Также необходимо отметить, что изменения в нижней ионосфере носят асимметричный характер по отношению к моменту наибольшей фазы затмения.

Используя соотношение между отклонением фазы во время солнечного затмения и изменением эффективной высоты D -области ионосферы [12]:

A h =

Аф

360 [ d lx

' 1 X 2 ) ’

— +---

1 2 a 16 h 3 J

где d - расстояние между передатчиком и приемником, км; X - длина волны сигнала, в км; a – радиус Земли, в км; h – высота D -области ионосферы, в км; Аф - изменение фазы в градусах; A h - изменение высоты ионосферы, в км.

Изменения высоты D -области ионосферы A h на данной трассе распространения, соответствующие максимальному наблюдаемому изменению фазы, были оценены в 2,77 км на частоте 10,2 кГц и 2,52 км на частоте 13,6 кГц. Данные значения хорошо согласуются с величинами, полученными в работе [12], для трассы La Reunion-Naini Tal 2,81 км (частота 13,6 кГц, солнечное затмение 16 февраля 1980 г.) и 2,88 км для трассы Rugby-Naini Tal (частота 16,0 кГц, солнечное затмение 31 июля 1981 г.).

О том, что полярная ионосфера носит изменчивый характер по отношению к геомагнитным событиям, сообщалось выше. На это указывалось также в рис. 2. Из рис. 3 можно увидеть, что в за-ходной части затмения фаза принимаемого сигнала практически не зависит от фазы затмения, в отличие от аналогичного для других трасс [9]. То есть в дальнейших исследованиях по данному процессу необходимо учитывать факторы, влияющие на ионосферу в полярной области, что представляет значительную трудность.

По сведениям Мирового центра данных С2 [13], с 02 h UT до 06 h UT было изменение индексов геомагнитной активности AU , AL , AE , AO , которые являются количественной мерой магнитной активности в авроральной зоне и отражают усиление токов в ионосфере, протекающих вдоль границы аврорального овала ( AE = 513 у , AU = 233 у , AL = -279 у , AO = -23 у ) [6].

Список литературы Изменение фазы сигнала ОНЧ-диапазона на трансполярной трассе во время полного солнечного затмения

- Альперт Я.Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера. М.: Наука, 1972. 563 с.

- Федякина Н.И. Распространение сверхдлинных радиоволн на трансполярных и субполярных трассах. Новосибирск: Наука, 1980. 105 с.

- Белоглазов М.И., Ременец Г.Ф. Распространение сверхдлинных радиоволн в высоких широтах. Л.: Наука, 1982. 237 с.

- Мизун Ю.Г. Распространение радиоволн в высоких широтах. М.: Радио и связь, 1986. 144 с.

- Мизун Ю.Г. Полярная ионосфера. Л.: Наука, 1980. 216 с.

- Заболотная Н.А. Индексы геомагнитной активности: справочное пособие. Изд. 2-е, перераб. М.: Издательство ЛКИ, 2007. 88 с.

- Эффекты солнечного затмения 20 марта 2015 г. в сигналах ОНЧ-передатчиков РСДН-20 по данным обсерваторий Ловозеро и Баренцбург / А.В. Ларченко [и др.] // Труды Кольского научного центра РАН. 2015. № 6 (32). С. 73–77.

- Solar-Geophysical Data. Part I. Boulder, Colo, USA.

- Нестеров В.И. Экспериментальное исследование сигналов СДВ-диапазона во время солнечного затмения 31 июля 1981 года // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 1. С. 11–15.

- Влияние полного солнечного затмения 29 марта 2015 года на распространение ОНЧ/НЧ сигналов / М.С. Соловьева [и др.] // Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т. 56. № 3. С. 345–352.

- Дагаев М.М. Солнечные и лунные затмения. М.: Наука, 1978. 208 с.

- Pant P., Mahra H.S. Effect of solar eclipses on VLF propagation // Indian Journal of Radio & Space Physics. 1994. Vol. 23. P. 349–402. URL: http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/35918.

- World Data Center for Geomagnetism, Kyoto. URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/index.html.